文体学初涉者的“钓鱼指南”

——《中国古代文体形态研究》札记

2019-09-18陈果

陈 果

(陕西师范大学文学院,西安 710119)

如果拿学术研究做一个形象的比喻,不妨可以相较于生活中的钓鱼,寻找值得探讨的问题好比在哪能钓到鱼,如何论述这个问题如同钓鱼的具体方法。文体学作为中国传统文学话语的基础,虽然出于本土,在古代成熟甚早,却是在近代式微之后才又见方兴,面对这片熟悉而又陌生的“水域”,从事文体学学习与研究的“新钓手们”往往面朝江海,望水兴叹。

吴承学先生《中国古代文体形态研究》一书从先秦至明清一些具有重要文体史意义而在文学史研究中未受到足够重视的文体与形态入手,为我们提供了很多值得学习和借鉴的“钓鱼技能”。此书于2002年出版,2013年再版,时至今日仍是从事文体学学习与研究者的必读书目,更堪为一部指导文体学初涉者的“钓鱼指南”。

一、“钓鱼的位置选择”——文体研究的新领域与落脚点

(一)界定文体学学科的涵盖范围

倘若把文体单单理解为文学体裁,或者仅仅视其为隶属于文学研究的一个分支,就会很容易陷入概念的误区。吴承学先生《中国古代文体学学科论纲》指出:“中国古代的‘文体’,不是内容与形式的简单组合,而是一个外延宽泛、内涵丰富的学科概念。如果要细致区分的话,‘文体’大致可以包括:体裁或文体类别,具体的语言特征和语言系统,章法结构与表现形式,体要或大体,体性、体貌,文章或文学之本体等方面的内容。”[1]当然,也并非所有的文体都属于文学范畴,有些即便归入文学文体的形态其实艺术水平并不高,文学意义也并不大,但却在文体史上占有一席之地,具有独到的文化意义。人们常说“透过现象看本质”,那本质是什么?文学归根结底是人学,从文学反映论的角度讲,文学都是一定的社会生活在人类头脑中反映的产物。文体形态是具有丰富意味的形式,某些看似不重要的文体,其出现可能反映出特定时代的语言发展、审美选择等重要问题。如果对一个问题的讨论能够尝试进一步上升到文化的高度而非就文体而论文体,论文的研究意义也将得到提升。不仅是文化层面,吴承学先生亦指出:“建设有现代意义的中国文体学意味着对传统研究领域要有所超越,不断开掘与拓展文体学研究疆域。”[2]而“疆域”则囊括了文体史源学、文体观念发生学、文体分类学、文化文体学、历史文体学等诸多范围。

(二)透过一个文学现象看一个文化现象

傅璇琮先生在书序言部分说:“我们在建立文体学的过程中,全面研究古代文体的内部解构、文体的审美特征以及文体间的互相影响、互相融合、文体发展规律等等,并在此基础上,研究文体反映出来的人类感受方式和审美心理及文化心态,这就能促使我们古典文学研究的整体推进。”[3]吴承学先生本书论文最终的落脚点也大都归结到了文化层面,即透过一个文学现象看一个文化现象:如先秦盟誓由产生、兴盛到之后效力的减弱背后反映出的是人们对于取信于鬼神的形式产生的不信任感,意味着人类从朴素单纯走向现实,神灵的作用让位于强权和暴力;诗谶表现了古代文人内心深处对于生命的关切与焦虑;诗题与诗序意味着文人对于诗歌艺术形态开始有了规则与法度的观念;而由题壁诗更可以从一个侧面窥见文人的生活情趣。

(三)留意传统认知以外的文学现象

《诗可以群》这一章为我们展示了一个非常典型的范例:在魏晋南北朝文学的学习过程中,学习者通常接受到的认知都是这一时期诗歌创作所具有的个性化与抒情功能倾向,这种倾向在儒释道并行的文化背景下一定程度上解构了儒学强调文艺为政教服务的传统美学观念。但论者详细列举了唱和、公宴诗、探题赋韵、赋得与联句五种文体形态,以此说明同时期创作形态上所存在的另一种文学倾向,即追求集体性、功利性与交际功能,这实际是在体现和强化儒家“诗可以群”的美学观念,二者并行不悖。

受学习到的主流认识影响以及自身文学史知识积累的限制,我们往往会跟从并长期持有一系列传统的认知,因而可能会难以瞥见一些同时期存在的特殊的文学现象,这些文学现象的出现也许本身就很值得留意,倘若加以深入探讨,有助于我们更加全面地审视这一时期的文学与文体观念。而就此问题而言,既然有了“诗可以群”,那是否可以沿着这条思路继而探索诗这种文体“可以兴”、“可以观”、“可以怨”这些关于诗歌功用理论各自的时代彰显与发展变化呢?这同样也是一个颇具试探性的疑问与思考。

二、“钓鱼的主要步骤”——文体研究的论述框架与逻辑层次

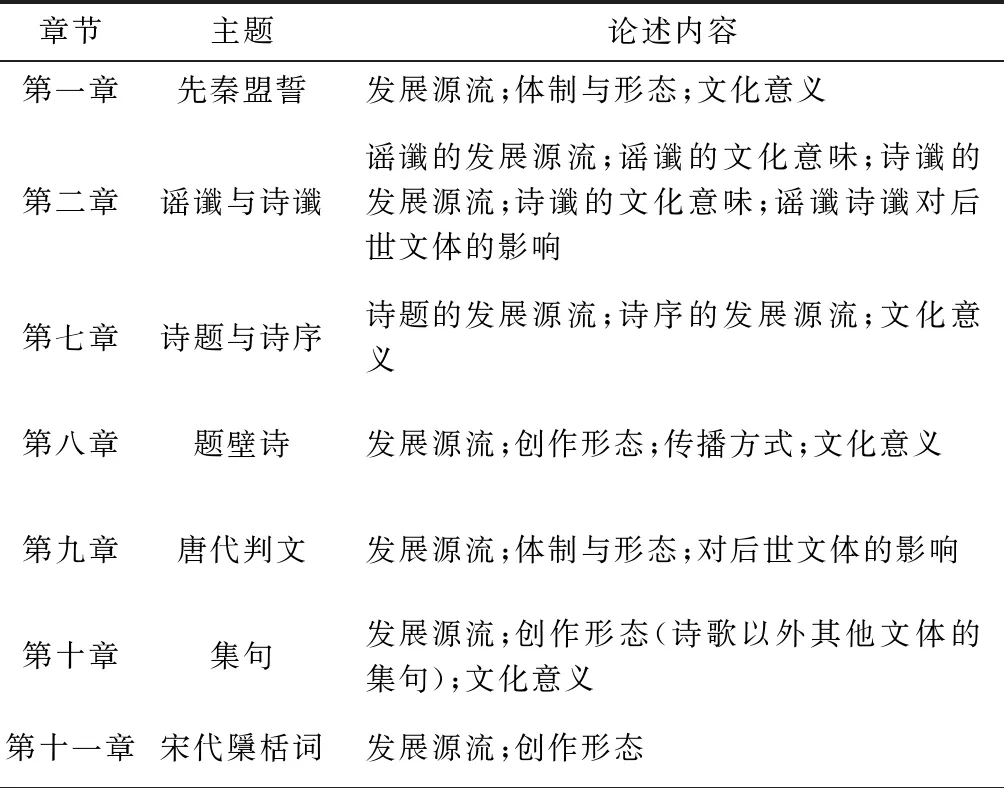

本书中论者对很多长时期不受重视的文学文体和实用性文体进行了详细的阐述。对于其中某些文体形态,虽然我们很早其实就曾接触过,比如“离离原上草,一岁一枯荣”就是我们最早学习的“赋得”诗,“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的篇名就是《题西林壁》,但对该文体形态总的来说仍是相对陌生的。如果论文的逻辑层次不清晰,就意味着对这个问题的理解不透彻,那么对于一种相对陌生的文体形态,我们该如何富有逻辑且较为完整清晰地进行论述呢?笔者择取了其中部分极具代表性的文体形态进行整理,列表将其中各章节所论述的内容归纳如下:

章节主题论述内容第一章先秦盟誓发展源流;体制与形态;文化意义第二章谣谶与诗谶谣谶的发展源流;谣谶的文化意味;诗谶的发展源流;诗谶的文化意味;谣谶诗谶对后世文体的影响第七章诗题与诗序诗题的发展源流;诗序的发展源流;文化意义第八章题壁诗发展源流;创作形态;传播方式;文化意义第九章唐代判文发展源流;体制与形态;对后世文体的影响第十章集句发展源流;创作形态(诗歌以外其他文体的集句);文化意义第十一章宋代檃栝词发展源流;创作形态

从表中我们可以看到很多共性的方面:发展源流是纵向的表述,创作形态是横向的说明,文化意味是深层次地剖析,后世影响是跨时代地关联。这些当然不一定是一篇关于文体形态论文论述的全部,但一定是基本且应当涉及的方面,这就为我们探讨某一种文体形态提供了一个可以参考和利用的主体框架。

三、“钓鱼的操作要领”——论述方法上值得借鉴的细节

(一)不同方向上探寻文体形态产生的原因

在分析古诗制题从无到有的原因时,论者说:“《楚辞》‘轩翥诗人之后,奋飞辞家之前’,然在诗歌制题史上却是超乎寻常的成熟,它与诗经制题绝不相同。很显然,它是颇具匠心的,其诗题是对内容准确的概括……我认为,除了追寻《楚辞》编纂者的加工外,我们应该从其他文体的横向影响寻找原因。诸子百家著作制题形式的成熟早于诗歌创作。”[3]118-119进而在后文论证说明《楚辞》的制题似乎也受到先秦诸子著述制题的影响。

无独有偶,探讨宋代檃栝词的兴起问题时论者也有这样一句过渡:“我认为,檃栝词的兴起,除了在文体内部以诗度曲的风气之外,可能还与唐宋士子的‘帖括’形式有关系。唐宋科举士子以‘帖括’形式读书来应付科举考试。”[3]205不仅从文体自身发展寻找到原因,同时也找到了外部文化环境的影响。

可见,分析文体产生原因的路径是多样的,可以是横向上与纵向上的并行,也可以是内部与外部的结合。这些探寻的角度起初可能也是论者有意识的推测,但也正是明确了方向才能为下一步论证这种推测能否成立创造前提和条件。

(二)说明对文体产生影响的不同方式

既然谈到某一种文体的产生与发展是受其他多种不同因素共同作用的结果,那就要尽可能避免大而化之,更需说明这些因素具体影响到了本体的哪些方面。《论古诗制题制序史》一章中,论者分别推断诗序的出现可能受儒家《诗经》阐释学以及赋体的影响,紧接着表述《诗小序》与赋序对诗序的影响有所不同:“受《诗小序》影响的诗序一般比较短小,言简意赅,明确地阐述诗旨;受赋序影响的诗序则比较长,委曲详细,主要阐释创作缘起,有较明显的叙事成分在内,内容比较灵活详实,更符合‘知人论世’的批评原则,故后人诗序多采用此方式。”[3]132论者不仅概括了《诗小序》和赋序对诗序影响的不同方面,影响的不同方式,甚至还点明了哪种因素更具“影响力”,这段小结只有寥寥数语,却清晰明了,颇为重要。

(三)近似文体与创作之间的对比

建立在二者具有相似性基础上的这种比较,可以是同一文体内部不同形态的比较,也可以是同一文体不同创作者特点的比较,还可以是近似文体之间的比较。论者第二章比较谣谶与诗谶之区别,第三章比较对策与论说文之区别,第十一章比较集句与檃栝词之区别等等,这些对比其实大都简短精练,一小段表述足以说明问题。这种比较不仅仅意在为读者清晰说明二者区别,同时更是在通过这种区别突显出论述的本体自身所独有的特点。

(四)西方文艺理论的引用

第十章在分析集句之所以会引发人们的浓厚兴趣的原因时,论者认为“原因之一就是它在某种程度上暗合‘陌生化’的美学原理”。我们在学习文学创作论的过程中大都学习过什克洛夫斯基的这一理论,当然也在很多中国古典文学论文中看到西方文论的引入。在中国文学问题的讨论中尝试利用西方文艺理论加以论证是一个值得注意的问题,中西方文学有着不同的文化渊源,形成不同的文学理论体系,但人总归是具有共性的,应当单就理论体系某一点加以借用,以点入手,避免铺开成面,从共性的角度上使用而避免从区别的层面分析。

(五)标新立异的散文化语言

在谈到题壁诗的文化意味时,论者首先便写道:“设想一下,当无数诗歌不是像现在一样默默地留在书卷中,而是墨气淋漓、琳琅满目地遍布河山大地时,它实际上已经成为古代的一种特有的文化氛围,一种富有艺术色彩的人文景观。”[3]149这样的句子在全书中还可以找到更多,其中最出彩的莫过于在总结集句这种文体形态的文学史意义时有这样一段精彩的类比:“集句作家对已有形式作别出心裁的改造,以获得新的美学情蕴,让欣赏者在形式感中获得美的享受。正如种花是一门艺术,插花何尝不是一门艺术;酿酒固然困难,调酒也颇不易。集句如插花,如调酒,是特殊的文学文体。然而名花佳卉,无需编排而赏心悦目;玉液琼浆,不劳调配而人共陶醉。集句不是对原始材料第一性的创造,而是对成品的改造和编排。”[3]198对于这样的形容你不得不称赞它的贴切形象,既肯定集句的意义但也没有捧高。适当散文化的语言表述对于论证能够起到别样的效果,也另有一番趣味。同样在《集句论》这一章的结尾,论者引用了清人吴震的一首集句作结,这样的点睛之笔无疑是锦上添花的,在某些相似的情境下仿效之,倘若个人具有创作的灵感和渴望,甚至不妨还可以在此“自创”一首集句。

四、结语

当然,吴先生这些论文的写作时间都普遍较早,极个别地方的论述个人认为也值得商榷。如第六章论及六朝忏悔文,文中先论六朝沈约《忏悔文》,其后直接跨越至明代袁中道的《心律》并建立二者之联系,也同时提到“晚明许多文人以冶游为雅诗,津津乐道,以为可夸耀之事”[3]111。这是一种偏于群体性,大众化存在的风气,而论者仅以明代一文的“自我检查”在篇末得出“佛教传入中国之后人们的思想意识从传统‘自省’转变到‘忏悔’”,这一结论似乎并不能让人完全信服。此处论者或意在抛砖引玉引领研究者进一步深入探索,但单就直观而言不免形成孤证,这也是我们在论述过程中值得注意的。

我们的学习永远应当建立在原典的基础上,而这些“他山的石头”可以为我们的“琢玉”提供思路与方法上的参考,在某种程度上说论者看待问题的角度,论证的方法甚至比这篇论文内容本身更有值得学习的地方。中国文体学博大精深,学习与探索的过程也绝非一蹴而就,我们唯有在学习的过程中去阅读更多的“钓鱼指南”,在实践的过程中掌握更多的“钓鱼法则”,才能终获属于自己的一尾“锦鲤”。