“近亲繁殖”对学术产出究竟有何影响

——基于文献综述的视角

2019-09-17刘进,王辉

刘 进,王 辉

(1.北京理工大学 人文与社会科学学院, 北京 100081; 2.北京交通大学 清河职业技术学院, 北京 100085)

一、反对学术“近亲繁殖”:基于政治正确还是科学证据

19世纪中叶,德国确立了“留校任教授禁止”原则[1],引导了学术职业流动并通过制度化举措倡导严格禁止学术“近亲繁殖”行为。美国在20世纪20至60年代借鉴德国经验,建立了教师聘用、终身教职(Tenure-Track)和非升即走(Up or Out)制度。由此,美国麻省理工学院自1985年始不再聘用博士毕业生留校。中国高校“近亲繁殖”现象一度非常严重,为此教育部在《全国教育人才发展中长期规划(2010—2020年)》中明确规定必须“大力改善高等学校教师学缘结构,逐步减少并消除学术‘近亲繁殖’现象”[2]。随即国内多所高校相继出台规定,严厉禁止学术“近亲繁殖”现象。如2004年北京大学的改革中规定“原则上不从本院系单一学缘应届毕业生中直接选聘教师”[3];中国人民大学不再招聘本校应届毕业生从教;湖南大学明确提出“禁止直接选聘本校应届博士毕业生留校”。

各国高校对于“近亲繁殖”的强硬态度,其基本假设在于“近亲繁殖”对于学术创新具有重要影响,尤其是“近亲繁殖”可能限制学术产出,更深层次的假设则在于反对“近亲繁殖”是“政治正确”,是因为“其他国家、别的高校都这么做”,而非真正来自科学的研究证据。事实上,学术界有关“近亲繁殖”对于学术产出的影响究竟是正向的还是负向的一直存有争论。一种观点认为“近亲繁殖”并不会导致教师学术生产力低下,其对学术产出具有正向影响,并有调查发现荣获诺贝尔自然科学奖的学者中有40%是师徒关系[4];另一种观点认为“近亲繁殖”对学术产出有负向影响。那么,到底“近亲繁殖”对学术产出的影响如何?中国为遏制“近亲繁殖”而推行的各项制度是否正确、有效?本文梳理了有关“近亲繁殖”与学术产出关系的文献并尝试做出回答。

二、什么是学术“近亲繁殖”:与生物学概念的异同之争

(一)学术“近亲繁殖”概念的界定

1.“近亲繁殖”的生物学定义

“近亲繁殖”在英语词典Webster’s Third New International Dictionary中被描述为“在社会风俗或宗教习惯影响下,关系紧密的个体间能够自然发生并可被人为干预的交配体系,尤指意在固定与保持一个种群的优良属性,淘汰其不良属性。这一种群是经过优选的,但因为原种本已具有的某些缺陷,且这些常具隐性的遗传属性能被固定,继而使这一种群产生衰退,如体格的大小、繁殖力或生命力等方面”[5]。《简明不列颠百科全书》将之概括为“近交:亲缘关系相对较近的个体间交配,可以用来保留某些需要的特性,或消除某些不需要的特性。因为父本与母本有害的隐性基因有可能结合,因此近交常能导致子代的生育能力、生活能力、体型等下降”[6]。《现代汉语词典》对其生物学概念的解释为“血统关系相近的生物体之间繁殖后代”[7]。可以看出,“近亲繁殖”是有悖于自然社会进化基本规律的反事实行为,人类社会很早就已意识到“近亲繁殖”的严重危害并通过制度化举措规避“近亲繁殖”活动,即使动物社会也往往因为动物本能而排斥“近亲繁殖”活动。可见,反对“近亲繁殖”从词源本意上是一种底线的动物性和伦理性要求。

2.学术“近亲繁殖”的已有定义

Webster’s Third New International Dictionary对“近亲繁殖”概念借用意义的解释为:“从局限的专业领域中获取狭窄的知识与文化源泉;一个组织中的用人现象,新选聘的人员中大比例的是在本组织中接受过教育的人。”[5]学术“近亲繁殖”的概念由哈佛大学校长埃里奥特(Eliot)于1908年首次提出;1935年埃尔斯与克里夫兰(Eells & Cleveland )将教员从就职高校取得一个或多个学位的现象界定为“近亲繁殖”[8];1960年贝雷尔森(Berelson)认为高校直接聘任其博士毕业生的现象是“近亲繁殖”,而将具有外校从教经历的现象界定为“衣锦还乡”[9]。

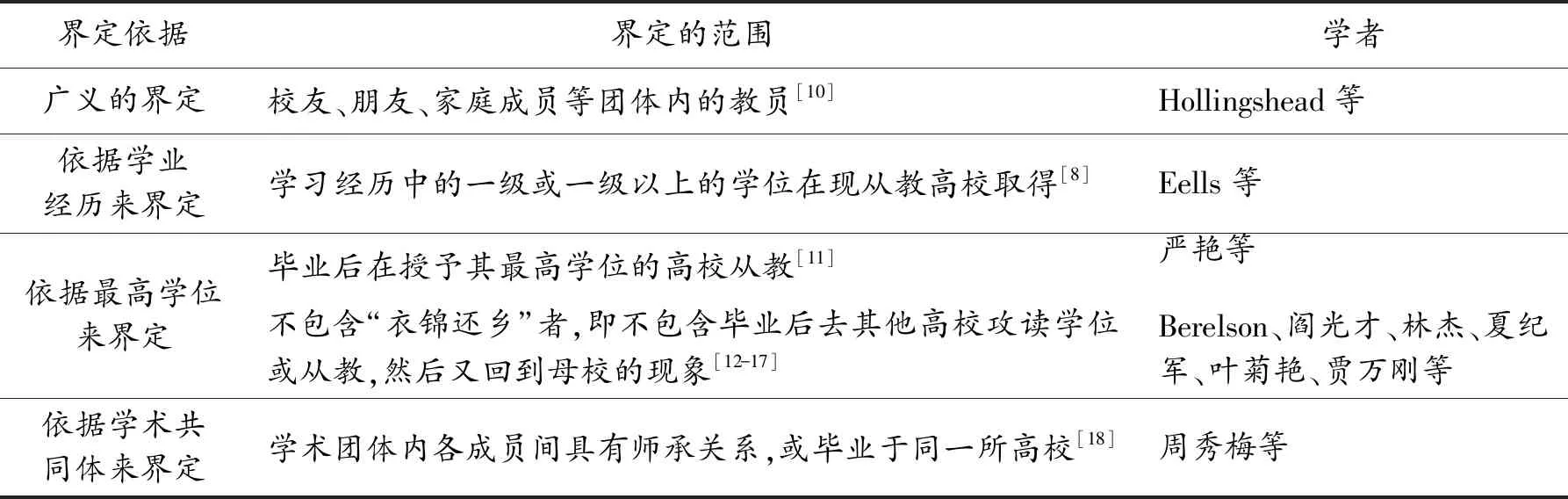

综上,已有研究关于学术“近亲繁殖”(Academic inbreeding,又称institutional inbreeding或 faculty inbreeding)的界定至少有以下4种含义(见表1)。其中,第一种、第二种及第四种定义的研究范围过于宽泛,皆包含“衣锦还乡”者,而这些回归教师由于具有丰富翔实的学术履历,与单纯的毕业留校的“近亲繁殖”有所不同;第三种定义将所有在毕业学校当教师的行为皆定义为“近亲繁殖”,但并未分析学缘关系影响的复杂性。

表1 已有研究中对学术“近亲繁殖”的4种定义

3.本研究的学术“近亲繁殖”的操作化定义

本研究采用最具有代表性的“三士同校”现象[19]来定义“近亲繁殖”,旨在探究“近亲繁殖”与学术产出之间的深层次联系,即将“近亲繁殖”界定为学士、硕士、博士三级学位全部在当前工作学校获得,非“近亲繁殖”界定为学士、硕士、博士三级学位至少有1个不在当前工作学校获得。

(二)概念异同之争的本质是对学术“近亲繁殖”价值判断的不同

认同“近亲繁殖”对于学术产出具有负向影响的反对方普遍认为,生物学意义上的“近亲繁殖”概念适用于高等教育研究领域,持此观点的汉德钦(Handschin)于1910年从动物与植物“近亲繁殖”上得出如下启示:如果教员没有经受良好的学术锻炼,这一危害则更大[20];汉德钦首次将埃里奥特所痛斥的学术“近亲繁殖”危害进一步解释为“相似的学缘结构束缚了教员的视界与思想”。为驳斥反对方的观点,认同“近亲繁殖”对于学术产出具有正向影响的赞同方梁建洪引入库恩的范式理论,佐证了学术“近亲繁殖”是个伪命题[21],并列举了富兰克林等“近亲繁殖”团队取得的学术成就,以此证明“近亲”团队是具有科学范式的学术共同体。贾万刚等认为“近亲繁殖”并不一定延缓学术发展,影响创新的因素是科研理念和学术体制[17]。这一研究分析了赞同方和反对方不同的观点,从学术传承的角度阐释了学术谱系的含义。可见,赞同方认为生物学意义上的“近亲繁殖”与学术“近亲繁殖”的影响可能并不相同。

反对方承认学术“近亲繁殖”的概念来源于生物学近亲繁殖概念,即承认学术“近亲繁殖”遗传了生物学近亲繁殖的各种问题。赞同方对此予以否认,认为学术“近亲繁殖”的概念来源于科学范式的理论,并将学术谱系中存在的相似话语体系以及所秉承的共同价值观看作是学术“近亲繁殖”与生物学近亲繁殖的本质区别。那么,学术“近亲繁殖”究竟来源于哪里?回答这一问题,可以从两个方面加以印证:(1)运用实证研究的方法验证“近亲繁殖”对于学术产出的影响是正向的还是负向的;(2)依据现有文献,从学理上分析学术“近亲繁殖”与生物学近亲繁殖是否具有相似属性,是否均产生了负向影响。

三、“近亲繁殖”对学术产出的负向影响:若干研究证据

关于学术“近亲繁殖”的正式讨论开始于19世纪末的美国,当时“近亲繁殖”现象普遍存在于包括哈佛大学等名校在内的美国高校及学术界,一些校长与学者逐渐意识到“近亲繁殖”现象对学术创新的负向影响[15]。正如1908年原哈佛大学校长埃里奥特(Eliot)在其《大学的行政》一书中所表明的,“‘近亲繁殖’对于大学的发展具有危险性”,这是关于学术“近亲繁殖”的最早评述[9,22]。在此基础之上,Fitzpatrick、Miller、Ford都探索并否定了“近亲繁殖”,他们所秉持的观点对后续研究都产生深远影响,但这一时期大多数研究者仅是将生物学近亲繁殖概念借用到高等教育领域,至于学术“近亲繁殖”究竟产生哪些影响,其影响的程度如何却无法阐释。针对这一问题的真正深入研究始于20世纪30年代,1932年迈科内里(McNeely)等人首次对“近亲繁殖”现象展开实证分析,调查问卷覆盖了美国6 000多名高校教师[23]。1935年,埃尔斯(Eells)和克里夫兰德(Cleveland)将范围扩展到美国42个州的219所不同类型高校的16 837名教员,其研究得出以下几点结论:(1)院校体量规模越庞大、建校历史越悠久、博士学位授予点越多的高校,越倾向于选聘毕业生从教;(2)“近亲繁殖”与职级呈负相关,学科不同“近亲繁殖”程度也不同;(3)直接留任的教员无论在学术职业发展(如晋级、获得学术荣誉),还是在薪酬上都劣于外聘教员及“衣锦还乡”者。在这一研究中,埃尔斯抽取了最大的样本量,控制了高校的层级、教师的性别、职称、教龄、任教课程等变量,并尽可能比较具有相似条件的样本,不仅计量了数量指标,也评估了质量指标,首次界定了学术“近亲繁殖”的概念,调查了学术“近亲繁殖”的严重程度,分析了影响“近亲繁殖”的因素,探究了“近亲繁殖”对高校教师的影响[8,24],验证了迈科内里等人的结论。1938年霍林思黑德 (Hollingshead )将研究对象聚焦于芝加哥大学和印第安纳大学,以期进一步测量“近亲繁殖”的影响程度[10]。在20世纪60年代迈吉等人有关“近亲繁殖”的正向功能研究之后,佩尔兹与安德鲁斯从教员学术创新能力等维度说明“近亲繁殖”劣于非“近亲繁殖”[25],从而反驳了迈吉等人的结论。Saha经过调查澳大利亚大学科学、艺术、工程等学科“近亲繁殖”状况,强调必须加强聘用过程的公平、公正、公开力度[26]。达顿进一步阐明了“近亲繁殖”这种“静止不流动”的状态对于教师学术发展具有负向影响的观点[27],其创新点是将“近亲繁殖”与职业流动对于科研产出的影响作了比较。进入21世纪后,反对方继续运用多种方法以不同视角验证之前的研究结论。如2000年埃森伯格(Eisenberg)调查了美国32所高校法学院大约700名从教7年以上的教员,在控制了学缘等因素后发现,“近亲繁殖”教师的科研产出转引率比非“近亲繁殖”教师约低7%~13%。埃森伯格的研究不仅考察了科研产出的数量指标,还计量了科研产出转引率等质量指标,从而比较全面地分析了“近亲繁殖”的负向影响[28]。与以往研究主要集中在美国高校有所不同,Soler将研究范围扩展到14个欧洲国家的51所高校,并量化分析了“近亲繁殖”的影响程度,提出必须对此现象采取严厉的限制性措施[29]。近10年来,学界针对“近亲繁殖”的研究继续深入。如Godechot分别采用思辨法与实证法分析了“近亲繁殖”现象的危险性并提出更具有可行性的实施方案[30-31]。2010年霍尔塔(Horta)等人估算留任教师的科研产出比外来教师低15%,与埃森伯格的研究结论相似[32-33]。2011年,奥兹赖姆(Ozlem)通过对土耳其4所技术大学的个案研究,建立负二项式回归模型,在控制其他变量情况下,发现“近亲繁殖”教师H指数低于非“近亲繁殖”教师89%[34]。在这一研究中,Ozlem采用了更科学有效的H指数混合量化指标,既统计发文数量,又计量引文数量,且提供了衡量科研产出质量的可持续性指标,其研究结果支持了奥尔塔等人的观点。

国内较早关于“近亲繁殖”对学术产出有负向影响研究的是彭祖的《论“近亲繁殖”》,其有一段设想:“如果从当下开始,每个大学每个院系尽力引导应届毕业生流动到其他院校,同时尽力去其他院校罗致优秀师资,5年或者10年之内,能够规避‘近亲繁殖’现象。”[35]从相关文献可以看出,国内早期研究仅从改善师资队伍的学缘结构和促进教师流动方面提出建议[36-44]。进入21世纪后,国内学者对国外高校用人制度做了多角度的比较研究,为搭建教师共享平台、营造自由的学术氛围和完善体制机制提供了有益参考[45-49]。纵观国内已有研究,大多以阐述学术“近亲繁殖”的现状、弊端为出发点,分析其形成原因并提出相应的解决措施与方案,如转变传统观念、鼓励学术竞争、增强合作交流、引导合理流动和完善用人制度等[50-77]。顾海兵首次采用定量研究法,调查了我国17所研究型大学“近亲繁殖”情况,得出我国高校“近亲繁殖”的程度比海外平均高5倍的结论,这一研究结果引发了空前的学术“近亲繁殖”研究热潮[78]。在此之后,严艳首次将“近亲繁殖”与非“近亲繁殖”教师的学术产出进行对比研究[11],表明非“近亲繁殖”教师在高质量论文产出方面表现出一定的优势。同期,颜艳通过案例分析,对比国内综合类、理工类、文史类、师范类等有代表性的5所研究型高校中25个学院的教师学缘情况,建议研究型高校教师学缘结构的优化标准应依据高校的自身状况而有所区别[79]。在此基础上,阎光才通过个案分析,否定了赞同方的“近亲繁殖”优势论,并将“近亲繁殖”对学术组织的长期效应、对国家学术机制的整体效应加以分析与探讨,强调其是关系中国学术氛围改善的一个关键性议题[13]。为进一步探寻学术“近亲繁殖”的运行逻辑,叶菊艳分析了美国研究型大学“近亲繁殖”防范制度的历史演变进程及特征,其研究结论为我国高校如何规避学术“近亲繁殖”提供了有益的借鉴[16]。针对梁建洪等学者认为“近亲繁殖”在经济学领域中具有正向影响的研究,王军辉等进一步量化分析了国内16所经济学院教师的科研产出[80];同期,夏纪军也将研究范围扩展到21所高校的24个经济学院或系,并分析了国内高校的“近亲繁殖”特征及其对科研创新能力方面的影响,这两项研究均驳斥了梁建洪等学者的观点[15]。之后,张冰冰等通过实证分析,得出了研究型大学留校教师的总体科研产出稍弱于外来教师的结论[9]。这些学者运用多种分析方法开展的早期研究,对后续研究产生了深远影响。陈力等基于信息不对称理论分析了高校“近亲繁殖”现象及其形成机理,建议构建防范机制[81-82]。黄建雄和李豫凯分别运用社会资本理论对“近亲繁殖”现象进行解析与探究[83-84]。胡学实提出新的理论概念,即合理限制“近亲”学缘-降低“亲缘度”,增强学缘优质更新-提高“优缘度”,扩展学缘地域分布-拓展“广缘度”[85]。蔡明山等运用博弈论,以新的视角重新剖析“近亲繁殖”影响的正负之争[86]。与以往研究多采用硬性措施限制“近亲繁殖”有所不同,闫建璋等认为教师的学术思想、理念才是核心因素,并基于文化管理理论阐述了如何保障教师权益,怎样运用“软”措施遏制“近亲繁殖”现象[87]。

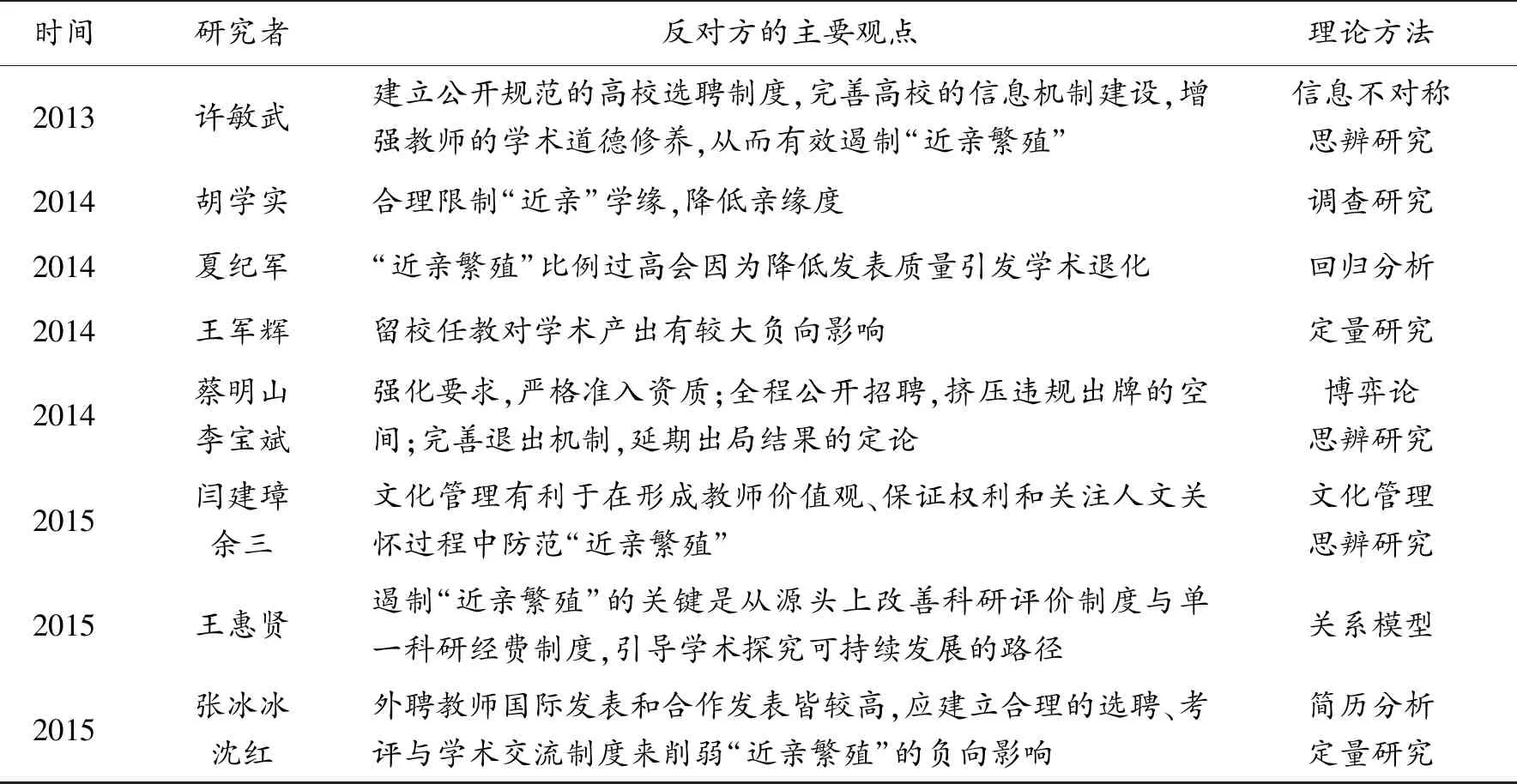

综上所述,归纳反对方的观点主要集中在以下几个方面:(1)“近亲繁殖”导致学生知识面狭窄、知识结构不合理,不利于培养创新型人才;(2)“近亲繁殖”影响教师科研能力的提升,降低学术产出、延缓职业发展,妨碍正常人际关系的形成;(3)“近亲繁殖”会制约高校创新力的提高,延缓学术生产力发展,阻碍学术进步(见表2)。纵观国内相关研究,早期研究基本都从“近亲繁殖”的原因、危害、预防等角度进行定性分析,后续研究在探析“近亲繁殖”与非“近亲繁殖”对学术产出的影响时,更多采集科研成果的数量等绝对指标,尚缺乏令人信服的科学论据和更有力的实证支持,因此解决的措施和建议不够科学合理。

表2 “近亲繁殖”对学术产出的负向影响

续表

四、“近亲繁殖”对学术产出的正向影响研究:若干研究证据

国外有关“近亲繁殖”对学术产出具有正向影响的研究源于1958年卡普罗与迈吉(Caplow & McGee)等人对美国学术劳动力市场的调查[88]36-80,研究综合控制了教学、科研、社会服务等变量,表明“近亲繁殖”在20世纪一定时期内促进了美国学术研究的高速发展,触发了针对“近亲繁殖”正负影响的第一次争论。在此基础上,后续研究从不同维度说明了“近亲繁殖”在实践中是不可避免的。如1960年迈吉(McGee)基于德克萨斯大学354名全职青年教员的级别、工作量、学术产出的实证分析,得出了在论文发表与著作出版数量方面“近亲繁殖”教员高于非“近亲繁殖”的结论[22],这一结论支持并推进了卡普罗的研究。为进一步探究“近亲繁殖”与学术产出之间的关系,1984年威尔(Wyer)与柯恩拉德(Conrad)将研究范围扩展到全美160多所高校,抽取的样本量增加到3 054位教员,使得“近亲繁殖”与非“近亲繁殖”的比例达到1∶8。研究控制了从教年限、努力态度等因素,计量了研究对象从事教学任务与其他非学术工作的时间,得出“近亲繁殖”教员虽然投入更少的教研时间却在各方面皆比非“近亲繁殖”更高产,而其获得的报酬却明显更低的结论[89]。威尔的研究收集了样本教师10多年的数据资料,比较客观地描绘了“近亲繁殖”的发展概况,同时界定了学术产出的概念。威尔等人的经典研究的学术价值在于推动了当时针对“近亲繁殖”研究方法的创新与发展。进入21世纪后,仍然继续有人坚持“近亲繁殖”具有正向影响的观点并提供了新证据。Orlanda抽取了葡萄牙科英布拉、波尔图、新斯科舍省和米尼奥4所公立大学中的医学、法律、生物学、土木工程、社会学和历史6个学科领域的1 217名具有博士学位的葡萄牙学者作为研究对象,研究结果表明“近亲繁殖”保持了顶尖研究型大学领先的学术地位[90]。

中国学界也有部分研究者支持学术“近亲繁殖”。20世纪90年代,何建林提出了“近亲繁殖”很可能形成“苏步青效应”的观点[91]。牟世金等认为,如果鼓励学生经过独立思考提出创新性的见解并据此超过老师,则“近亲繁殖”之弊即除,这样的“近亲”值得繁殖[92]。在国内学术“近亲繁殖”研究热潮中,周秀梅强调“近亲繁殖”有益于形成大学派,有益于青年才俊的成长,并对自然科学的研究和发展产生促进作用,她认为“近亲繁殖”不是影响学术争鸣的关键因素,不是延缓学科发展的直接原因,错误在于体制的管理漏洞与人性自身的不完善[18]。“近亲繁殖”限制学术产出的假设之一是其影响学术创新,但陈红认为创新意识的欠缺和“近亲繁殖”之间没有必然的内在逻辑关系,其观点间接支持了“正向影响说”[93]。张继平等以东京大学为例印证了“好的近亲繁殖”同样可以开出创新的花朵[94]。

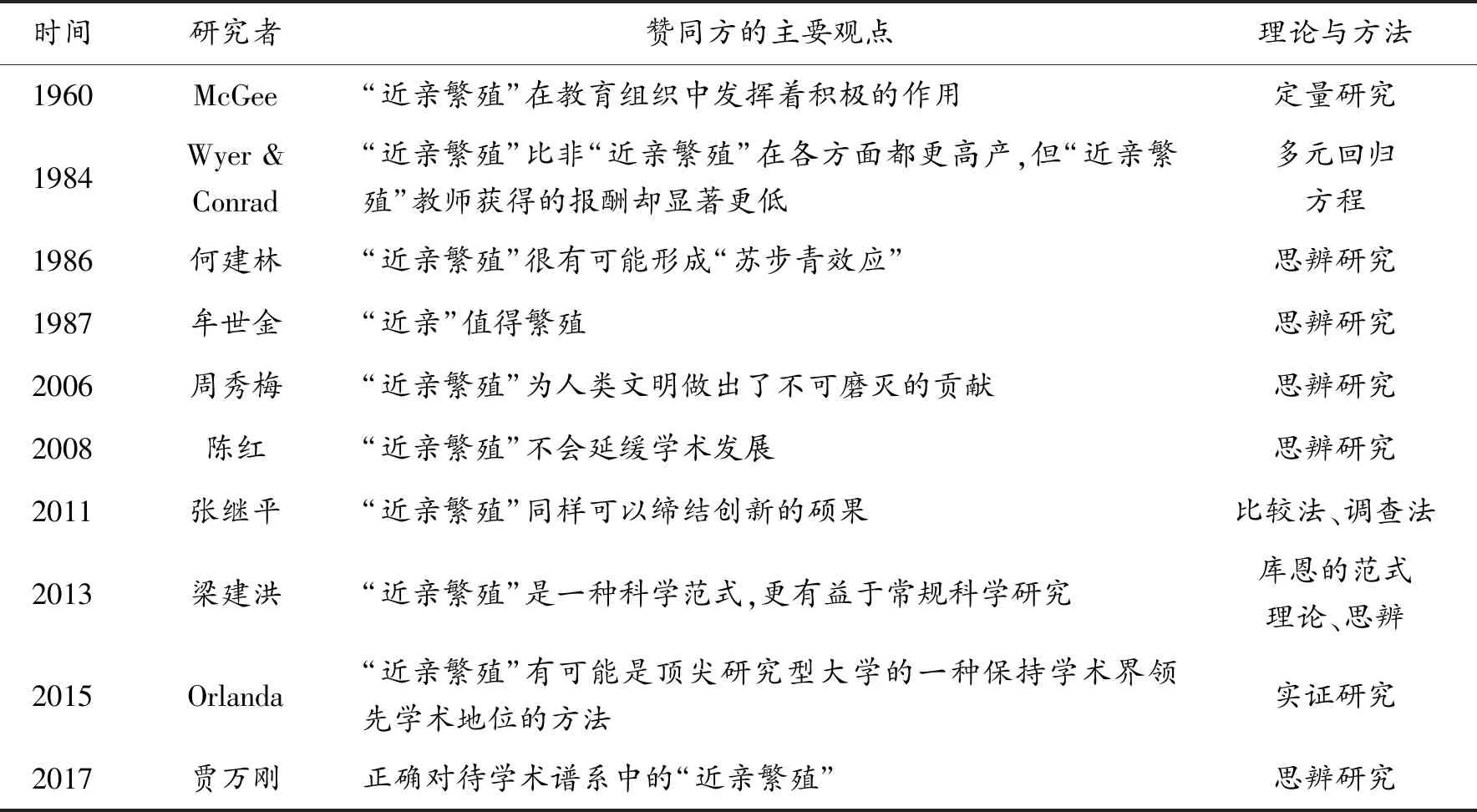

综上所述,国外赞同方通过实证分析,普遍认为“近亲繁殖”不仅对学术发展不起阻碍作用,甚至对学术产出具有积极影响,尤其是在高等教育发展的初期,既简化了教师聘用程序,节约了聘用成本,减少了选聘决策失败的不确定性,又有利于高校文化的建设与形成、保存与传承。国内赞同“近亲繁殖”的研究普遍认为生物学意义上的“近亲繁殖”不能移植到高等教育领域,“近亲繁殖”有益于学术创新,对学术发展起促进作用。与国外研究大多采取定量分析有所不同,国内研究非常缺乏严谨的数据分析与论证(见表3)。

表3 “近亲繁殖”对学术产出的正向影响

五、“近亲繁殖”对学术产出影响的其他观点

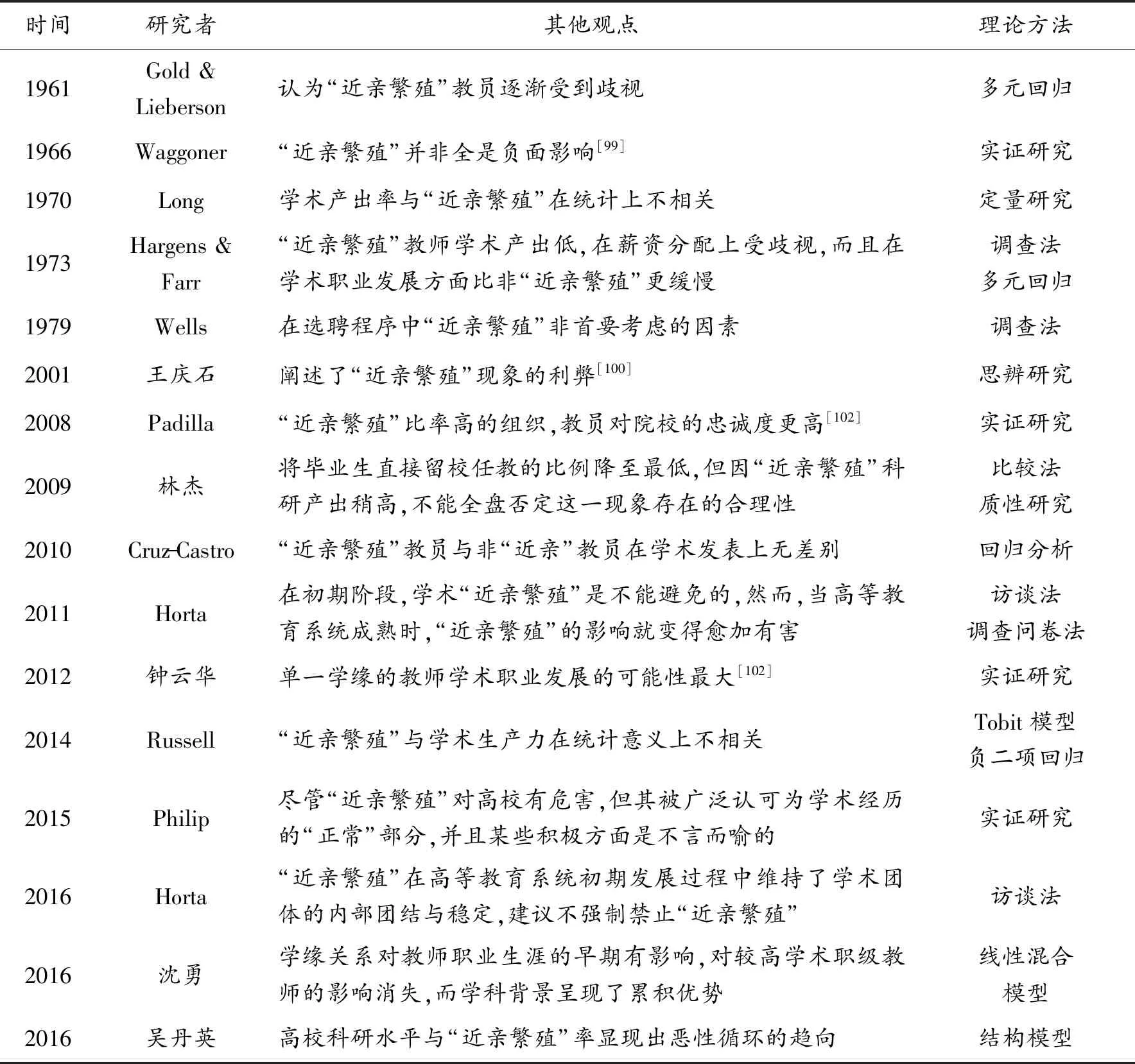

与早期针对“近亲繁殖”持支持或反对两种对立观点有所不同,有些学者既认可“近亲繁殖”在一定时期内促进了科研发展,又认为“近亲繁殖”在高等教育系统成熟时期具有危害性,应该在某种程度上遏制“近亲繁殖”现象;有些学者认为“近亲繁殖”对学术产出的影响在统计学上差异不显著,但“近亲繁殖”教师的学术产出更低;还有些学者仅客观分析“近亲繁殖”现象及其利弊(见表4)。例如,Gold与Lieberson运用多元回归模型重新分析了迈吉的数据,Lieberson认为没有获得博士学位的“近亲繁殖”教师渐渐受到了歧视。Gold作为最早将多元回归运用到“近亲繁殖”研究的学者,其最大贡献在于创新并丰富了同期研究的方法[95]。Long以239位生化学家为研究对象,证明学术产出率与学缘关系不相关,从而提出了与之前研究不同的观点,即二者之间并无影响[96]。Hargens同样运用了Gold等研究者的方法,通过调查1 165名美国学者,认为“近亲繁殖”教员的薪资劣于非“近亲繁殖”教员,但他并不完全认同Gold等人的观点,指出“近亲”教员的科研能力更低导致了其薪酬更低[97]。Wells等人展开了关于“近亲繁殖”对学术组织及学者本人影响的调查,发现高校在选聘教员的时候,教员毕业院校并非首要考虑的因素[98]。

表4 “近亲繁殖”影响学术产出的其他观点

进入21世纪后,一方面学界扩大了研究范围及样本量。如2010年克鲁思-卡斯特洛(Cruz-Castro)调查了7 637名西班牙大学教师的“近亲繁殖”状况,并控制了性别、职称、职务、取得博士学位前的学术产出、博士毕业年限、博士毕业后的学术产出等变量,分析表明“近亲繁殖”教员与非“近亲”教员在学术发表上无差异,这一研究以更大的样本量追踪记录了相同样本的持续发展进程与关键环节[103]。另一方面,学界创新了研究方法。如Horta等对包括工程(各类学科子领域)、人文科学与社会科学(包含管理学、经济学、教育学、哲学)领域内日本教员的36次深入访谈(其中“近亲繁殖”15次,非“近亲繁殖”21次)的分析,强调在高等教育发展的初期阶段学术“近亲繁殖”是不可避免的,当高等教育系统成熟并面对越来越复杂的社会需求时,学术“近亲繁殖”的影响变得更有危害而不是有益[104]。在后续研究中,奥尔塔等将访谈对象设定为36名葡萄牙与21名俄罗斯大学副校长及二级学院院长,进一步分析了俄罗斯与葡萄牙高等教育发展过程中学术“近亲繁殖”现象的成因、机理、影响,强调学术“近亲繁殖”一直未被全盘否定,尤其在高等教育初期发展中维护了学术团体内部的团结稳定。奥尔塔认为,不应强制禁止“近亲繁殖”,应采取公开透明的选聘流程,加强国际交流[105]。Russell以澳大利亚21所法学院的429名教员为研究对象,统计其在顶级法律期刊上发表的论文数量与总引文索引,分析其学术产出率,发现“近亲繁殖”与学术生产力之间未能通过相关性检验,从而验证了Long和Cruz-Castro等人的结论[106]。菲里普(Philip)整理了来自俄罗斯、西班牙、乌克兰、斯洛文尼亚、阿根廷、南非、中国和日本8个国家的“近亲繁殖”现象的数据,分析这一现象对学术界与高校所产生的影响[107],菲里普的突出贡献在于扩展了研究的区域范围。

国内大多研究表明,“近亲繁殖”与学术产出之间具有内在联系。林杰对比了中美高校从业教师的调查结果,认为我国高校“近亲繁殖”教师的学术产出稍高于非“近亲繁殖”,而美国正好相反;我国“近亲繁殖”教师与非“近亲繁殖”教师的报酬收入差异不显著,而美国高校非“近亲繁殖”教师的报酬收入显著高于“近亲繁殖”[14]。林杰是国内首次采用实证方法得出“近亲繁殖”教师科研产出更高结论的学者,但中国有关“近亲繁殖”与学术产出关系的实证研究总体上非常稀缺。为表明学缘关系对学术产出的影响具有结构化的特点,沈勇研究了875名教师的学术产出,发现博士学缘对学术产出有负向影响或不显著,本科学缘对学术产出无影响,而硕士学缘对学术产出有正向影响[108]。同期,吴丹英通过研究发现,高校科研能力不影响“近亲繁殖”率,高校科研水平和学术“近亲繁殖”率呈显著正相关,但已显现恶性循环的表征,国家投入对学术“近亲繁殖率”的影响显著[109]。

六、“近亲繁殖”对学术产出究竟意味着什么

(一)“近亲繁殖”是严重的高等教育学术职业发展问题

从“近亲繁殖”学术研究的演进历程看,“近亲繁殖”是严重的高等教育学术职业发展问题。早期大多数研究集中在工程学与科学领域,时下很多学者已经将研究范围拓展到多种学科。如法学研究领域的学者Russell、医学研究领域的学者Orlanda、经济学研究领域的王军辉和夏纪军等。在覆盖区域方面,早期研究主要集中在美国,如Eells、McGee、Hargens、Wyer、Eisenberg等的研究。随后欧洲也出现大量相关的研究,如Cruz-Castro、Orlanda、Saha、Smyth、Ozlem、Soler、Horta的研究以及Horta针对日本学者的访谈分析。

基于“近亲繁殖”的不同观点可以将其划分为3个阶段:(1)早期阶段(1908—1958年)。绝大多数研究者都认为“近亲繁殖”对学术产出具有负向影响,并不具有正功能,因此必须最大限度地限制“近亲繁殖”。这一时期的研究缺乏对学术“近亲繁殖”形成机理及背后原因的深层次分析。1908年前哈佛大学校长Eliot痛斥“近亲繁殖”的积弊,但对“近亲繁殖”所造成的危害并未具体阐明。这一时期的研究主要采用思辨、调查问卷等方法。之后McNeely、Eells、Hollingshead等学者采用实证方法,定量分析“近亲繁殖”对个人学术职业发展以及高校的影响,有力支持了Eliot等人的观点。(2)争论的第一个阶段(1959—1999年)。McGee、Wyer等认为“近亲繁殖”具有正向影响,从而触发了“近亲繁殖”正向与负向影响之间的争论。在这一阶段,研究者开始采用控制一定变量的多元回归模型替代了单变量方法,充分分析了变量间、假设间的关系。(3)争论的第二个阶段(2000年至今)。针对“近亲繁殖”现象的正负影响争论依旧,与此同时有些原先持反对或支持“近亲繁殖”的研究者改变原有立场,认为既不能全盘否定“近亲繁殖”,也要认识到其危害性,由此出现了中立观点。

图1 学术“近亲繁殖”正负影响观点的演进

(二)“近亲繁殖”对于学术产出弊大于利

通过对已有学术“近亲繁殖”研究文献的分析,我们得出以下结论。

第一,绝大多数学者认为“近亲繁殖”对学术产出具有影响。有关“近亲繁殖”对学术产出影响的观点可分为4种,即负向影响的观点(约74.8%)、正向影响的观点(约9.7%)、既认为具有正向影响同时承认其负向影响的中立观点(约12.6%)、无影响的观点(不足3%),可见主流的观点是“近亲繁殖”对学术产出具有影响。

第二,有研究者认为,在高等教育系统发展的初期阶段,“近亲繁殖”对学术产出具有一定的正向影响。赞同方采用实证研究方法的占50%,这一比例提高了研究的信度,而且梁建洪引入库恩的范式理论佐证了“近亲繁殖”是一种具有科学范式的学术共同体[21],为正向影响的观点提供了理论支撑(如图2)。在调查研究中,Wyer为避免已有研究局限于个案和少量学科,将研究范围扩展到美国160多所高校的多个学科并运用了多元回归的研究方法,得出了“近亲繁殖”并不总是具有负功能的结论[89]。依据赞同方列举的例证并进行的学理分析,学术界至少得出了一点结论:在早期阶段,基于经济成本的考虑,某些高校聘用留校生任初级教师,这些“近亲繁殖”团体由于克服了信息不对称的弊端,有利于短期内高效地完成研究课题,促使本校教学科研水平取得飞速发展。

注:所有文献来源于中国知网图2 基于文献统计的“近亲繁殖”对学术产出的正负影响

第三,虽然学术界针对“近亲繁殖”对学术产出的影响存在正向功能与负向功能的争论,但大多数的学者意识到“近亲繁殖”对学术产出具有显著的负向影响。反对方枚举了大量实例,并进行了充分的学理分析(如图2),引用了信息不对称、社会资本、博弈论以及文化管理等理论,综合运用了多样的教育研究方法,从思辨研究到实证研究、从质性研究到定量分析再到混合研究,基于不同视角分析了“近亲繁殖”对学术产出的影响,揭示了二者之间的内在关系。其中,埃尔斯的研究涉及全美各类型高校,抽取了16 837个样本,尽量比较具有相似条件的样本,充分剖析各种影响因素,分析了学术产出的数量以及学术认可度等指标[8,24]。埃森伯格的研究计量了科研产出的转引率[28],Ozlem采用了H指数混合量化指标[34]。这些实证研究更科学全面地分析了“近亲繁殖”对学术产出的影响,提出了更有信服力的研究结论:随着高等教育的发展,高等学府尤其研究型大学呈现出更严重的学术“近亲繁殖”现象,职级不同、学科不同,学术“近亲繁殖”程度也不同;高校教师“近亲繁殖”与学术产出之间存在密切的负相关关系,直接留任的“近亲繁殖”教师无论在学术职业发展(如晋级、获得学术荣誉),还是在学术产出方面均劣于非“近亲繁殖”教师[8,24];大比例选聘“近亲繁殖”教师将对培养人才、高校的发展、学术创新等方面形成负向效应[23]。

纵观学术“近亲繁殖”的正负影响,有学者指出:“‘芝加哥社会学派’的繁荣得益于‘近亲繁殖’的短期正向影响,而学派的逐渐没落乃至整个学科地位的动摇与衰落,又是其长期‘近亲繁殖’所形成的累积负向影响的必然归宿,这一‘短’一‘长’,可谓是对学术‘近亲繁殖’‘不总是坏的,但就长期来看是危险的’的非实证意义的验证与最好诠释。”[13]显然,已有研究总体上倾向于“近亲繁殖”弊大于利的观点。由于我国高等教育体系正处于发展阶段,学术劳动力市场尚不成熟,还未形成国内乃至国际范围内的人才流动,因此,中短期内学术“近亲繁殖”现象仍会持续存在,但长期而言,必须将“近亲繁殖”比例严格控制在合理范围内。