金融发展、金融资产配置与企业投资效率

2019-09-13博士

刘 放(博士)

一、引言

自2012年中国经济步入新常态发展阶段以来,我国经济不仅承受着增速放缓的压力,还面临着全面深化经济体制改革的挑战。近年来的中央经济工作会议及政府工作报告中反复强调要推动实体经济发展,加快供给侧结构改革。然而,反观当前的经济发展状况,实体经济发展缓慢,虚拟经济却受到追捧,二者之间的发展错位已经成为当前经济结构中的突出问题。特别是在全球经济一体化以及经济自由化发展的宏观背景下,金融经济对实体经济的挤压现象日益明显,而实体经济长期的低盈利又促使企业转向金融市场寻求新的利润增长点,导致大量资本脱离实体经济而转向金融市场,虚拟经济服务实体经济发展的功能被不断削弱。

作为经济发展的根基,实体经济的转型升级离不开持续的技术进步和资本投入,而技术进步与资本投入又存在着紧密的联系。持续的资本投入不仅可以加快技术迭代更新进程,还可以促进新技术新工艺更快地进入市场应用领域,进而从根本上加快实体经济结构优化和持续发展的步伐。然而,受到宏观经济环境的影响,实体企业的投资行为受到越来越多的制约。特别是大量资本向金融市场、房地产市场聚集,也不利于实体企业融资。而实体企业受到宏观经济环境变化的影响,也有意识地通过配置金融资产来追求高利润。学者们对企业配置金融资产的动机进行了研究,大部分研究成果指出企业的金融资产配置是一种资金储备行为。那么,在这样的行为动机下,受到金融发展水平的影响,金融资产配置又会如何影响实体企业的投资效率呢?目前,针对金融发展、金融资产配置与企业投资效率的关系的研究文献比较有限。有鉴于此,本文将金融发展水平、金融资产配置纳入企业投资效率的研究框架,通过构建面板计量模型来分析二者对实体企业投资效率的影响,并进一步探讨不同行业实体企业受到二者影响的差异性。

二、文献回顾

整理现有的研究文献可以发现,针对企业金融资产配置问题的研究主要集中在金融资产的配置动机及其影响因素以及由此产生的影响等方面。Özgür Orhangazi[1]从微观企业的角度重点探讨了经济金融化对美国经济和投资的影响,研究结果表明企业的金融资产配置与投资存在着显著的负相关关系。Firat Demir[2]以阿根廷、墨西哥和土耳其三个新兴市场国家为研究对象,实证分析了不确定市场条件下企业对金融资产投资和固定资产投资的选择及其对投资效率的影响,结果表明不确定性的增加和投资回报差距的扩大促使企业进一步优化金融资产配置。

江龙、刘笑松[3]以 2000~2009年的上市企业为研究对象,分析了宏观经济因素对公司现金持有行为的影响,研究结果表明,在经济衰退时期企业具有更高的现金持有水平,并且民营企业的现金持有量显著高于国有企业。韩燕、崔鑫、郭艳[4]以我国上市企业为研究对象,通过对其证券投资行为的分析得出上市企业持有金融资产的目的主要是进行资金管理和平滑企业利润。Ender Demir、Oguz Ersan[5]以金砖四国的企业为研究对象,分析了经济政策不确定性效应对企业现金持有决策的影响,指出经济政策不确定性效应与企业现金持有量间存在显著的正相关关系。杨筝、刘放、王红建[6]从货币政策、股市周期与企业交易性金融资产配置之间的关系以及对企业投资行为的影响对企业配置交易性金融资产的动因进行了分析,研究结果表明当货币政策趋于宽松时,企业会显著提高交易性金融资产的配置水平,且民营企业增持交易性金融资产水平受货币政策变更影响更显著,而不同股市周期对企业交易性金融资产配置水平的影响并不存在显著差异。

胡奕明、王雪婷、张瑾[7]以2002~2014年非金融类上市企业为研究对象,分析了企业金融资产配置与GDP、广义货币供应量M2 的周期性变化和法定存款准备金率、股票指数增长率等宏观变量间的关系,指出企业配置金融资产主要是出于预防储备的考虑。彭俞超、韩珣、李建军[8]以2007~2015年沪深两市A 股上市企业的季度数据为基础,分析了经济政策的不确定性与企业金融化水平间的关系,研究结果表明经济政策的不确定性对企业的金融化趋势具有抑制作用,特别是在中西部地区以及竞争较为激烈的行业内。

企业的投资行为及其投资效率受到融资约束的显著影响,而企业的金融资产配置具有资金储备的功能,可以通过缓解融资约束来影响企业的投资效率。同时,外部宏观环境的变化也会对企业的金融资产配置和投资效率产生影响。祝继高、陆正飞[9]根据货币政策指数分析了企业现金持有量与货币政策间的关系,研究结果表明货币政策紧缩导致外部融资约束增加,企业会提升现金持有量;货币政策宽松促使外部融资约束改善,企业则会减少现金持有量,因此企业持有现金主要是出于满足自身发展的预防性动机。Céline Baud、Cédric Durand[10]基于美国1990~2007年间的零售企业数据,分析了金融资产配置与企业经营回报率间的关系,结果表明金融资产投资有效地提升了企业经营利润率。靳庆鲁、孔祥、侯青川[11]分析了货币政策对民营企业融资约束和投资效率的影响,并指出宽松的货币政策缓解了民营企业的融资约束,但对投资效率则存在非线性影响。鞠晓生[12]运用上市公司的数据分析了内、外部融资渠道对企业创新投资的影响,指出内部资金是企业创新投资的主要融资渠道,且外部融资对不同产权类型企业的作用不同,特别是中国企业创新投资支出的快速增加主要得益于内部资金的积累。喻坤、李治国、张晓蓉等[13]从融资约束的角度来分析企业的投资效率,研究结果表明在外部融资依赖度越高的行业,非国有企业投资效率相对国有企业的差距越大,且货币政策冲击会显著影响二者间的差距,货币紧缩政策下差距会增大,而货币宽松政策下差距则会缩小。

宋军、陆旸[14]基于我国A 股上市公司2007~2012年的面板数据,分析了企业金融资产配置与其经营收益率间的关系,研究结果表明企业的非货币性金融资产与其经营收益率存在显著的U型关系,而交易性金融资产与其经营收益率之间的响应关系则不明显。Huseyin Gulen、Mihai Ion[15]基于新闻信息的政策不确定性指数分析了经济政策的不确定性与实体企业资本投资之间的相关关系,指出经济政策的不确定性上升会对企业的固定资产投资、创新研发投资等活动产生不利影响。

纵观国内外研究可以看出,虽然涉及宏观经济环境、货币政策环境、金融资产配置和企业投资行为及其投资效率的研究成果比较丰富,但是针对金融发展、金融资产配置与企业投资效率关系的研究非常缺乏,且未形成较为完善的研究体系,学者们在研究方法、样本选取以及指标体系等方面尚未形成统一的标准,还需要进一步研究深化。本文拟将金融发展、金融资产配置以及企业投资效率纳入同一研究框架进行分析,以丰富这一领域的研究成果。

三、研究设计

(一)样本与数据

本文选取2005年12月31日前上市、2005~2016年持续正常上市、未发生致使其主营业务变更的重大资产重组的非金融类A 股上市公司为研究对象。为了保证研究对象的分析连续性,本文剔除了数据不全的研究样本。本文所采用的数据来源于国泰安经济金融数据库(http://www.gtarsc.com/)、各企业年报数据以及历年的《中国统计年鉴》。

(二)变量定义

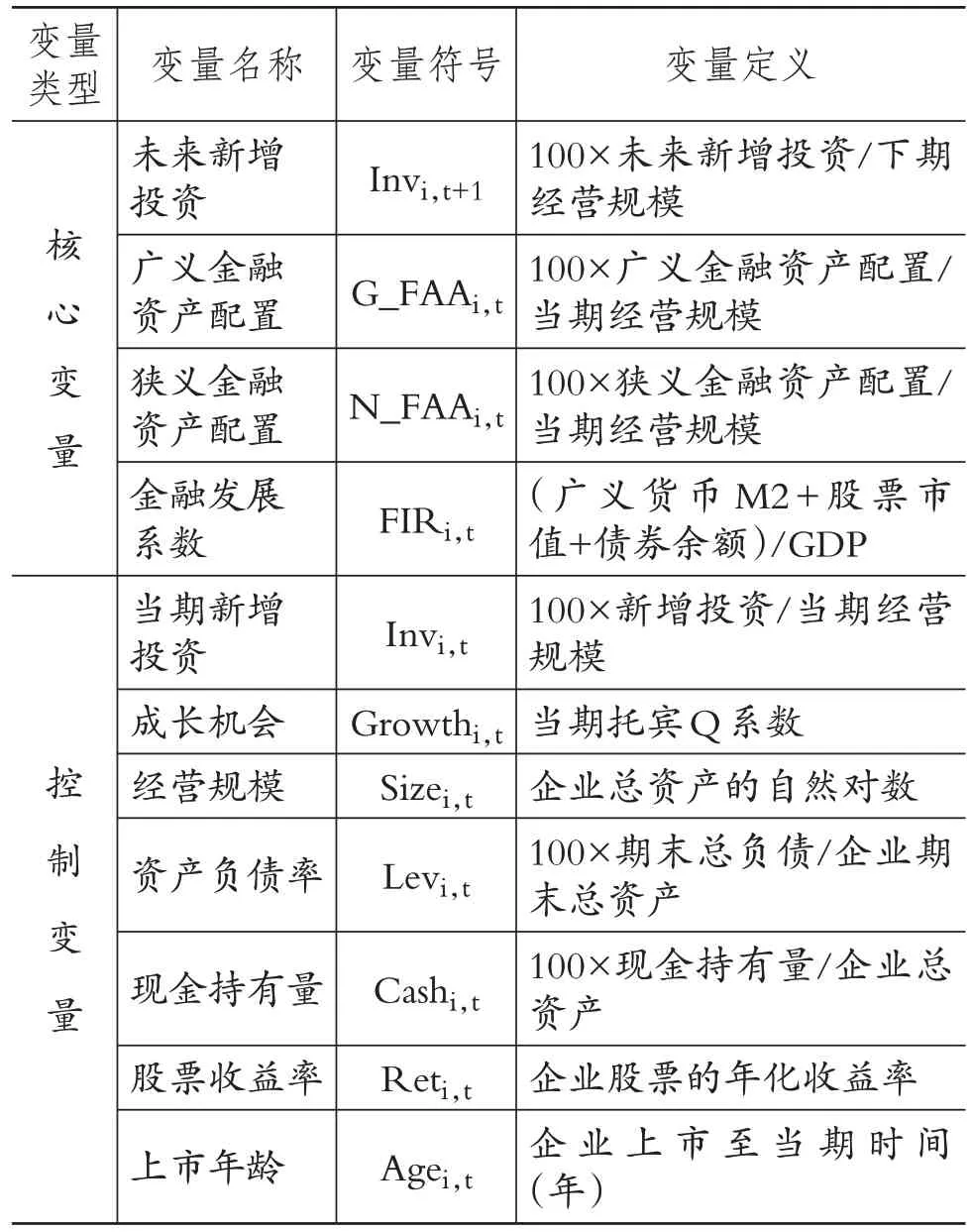

1.核心变量。未来新增投资是指企业下一年度的投资支出相较于本年度投资支出的增长额。企业的金融资产配置有广义金融资产配置和狭义金融资产配置之分,前者包括货币资金、持有至到期投资、交易性金融资产、投资性房地产、可供出售金融资产、长期股权投资、应收股利和应收利息;后者则不包括长期股权投资。宏观的金融发展水平则可以用金融相关率来衡量,它指的是某国的金融资产总额与其经济活动总量(通常采用国内生产总值GDP表示)的比值。其中,金融资产总额由广义货币供应量M2、股票市值和债券余额三部分构成。

2.控制变量。除了企业金融资产配置和宏观金融发展等因素,影响企业未来新增投资的因素还有很多。根据Richardson[16]构建的测度企业预期新增投资的模型,这些因素包括企业当期新增投资、成长机会、经营规模、资产负债率、现金持有量、股票收益率、上市年龄等变量。其中,各控制变量的定义如表1所示。

表1 变量定义

(三)模型设计

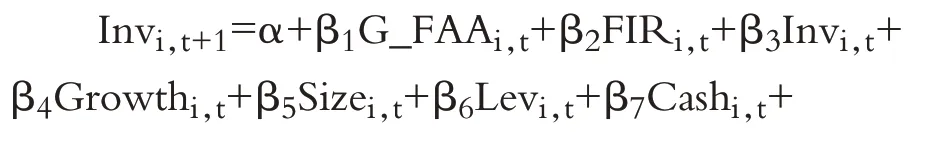

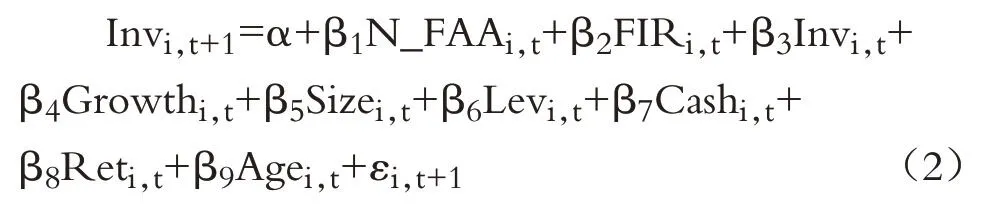

以Richardson[16]构建的企业预期新增投资测度模型为基础,本文分别纳入企业广义金融资产配置和金融发展系数、企业狭义金融资产配置和金融发展系数来构建企业的投资效率分析模型。

纳入企业广义金融资产配置和金融发展系数构建模型如下:

纳入企业狭义金融资产配置和金融发展系数构建模型如下:

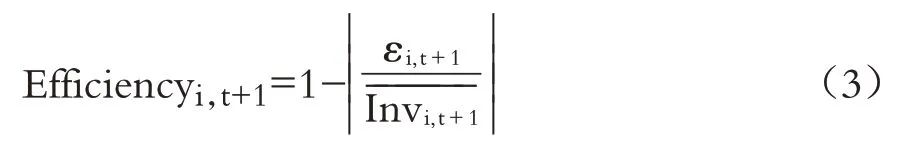

其中,εi,t+1表示企业的非效率投资部分。当εi,t+1>0 时,意味着企业的实际投资规模大于预期投资规模,造成投资过度;当εi,t+1<0时,意味着企业的实际投资规模小于预期投资规模,导致投资不足。不管是投资过度还是投资不足,都意味着企业的投资效率降低了,实际投资规模偏离预期投资规模程度越大,说明企业的投资效率越低。因此,本文采用如下公式对企业的投资效率进行度量:

模型中被解释变量是企业金融资产配置,包括狭义金融资产配置、广义金融资产配置。解释变量是FIRi,t。因果关系的估计模型中加入了一系列影响企业投资决策的其他重要因素,包括企业盈利情况、债务状况、企业规模、上市年龄等。在进行回归之前,本文首先对面板数据进行了一系列检验,包括Hausman检验和联合显著性检验等,为排除年份、行业和城市差异对结果的影响,检验中还控制了年度变量γt、地区变量γd和行业变量γind。本文模型充分考虑了遗漏变量问题,参考 Richardson[16]、Brandon Julio 和Youngsuk Yook[17]以及靳庆鲁、孔祥、侯青川[11]研究中关于投资效率的估计方式与因果关系考察的控制变量,本文对必要的变量进行了控制。为了解决因果关系时间滞后性的问题,模型(1)和模型(2)对因变量进行了前导,遵循金融发展以及金融资产配置对企业投资效率的影响过程。本文主要关注模型(1)与模型(2)中系数β1与β2及其显著性水平。将金融发展和金融资产配置纳入统一回归模型中,可以对两者作用的差异进行比较分析。

四、实证检验与分析

(一)描述性统计

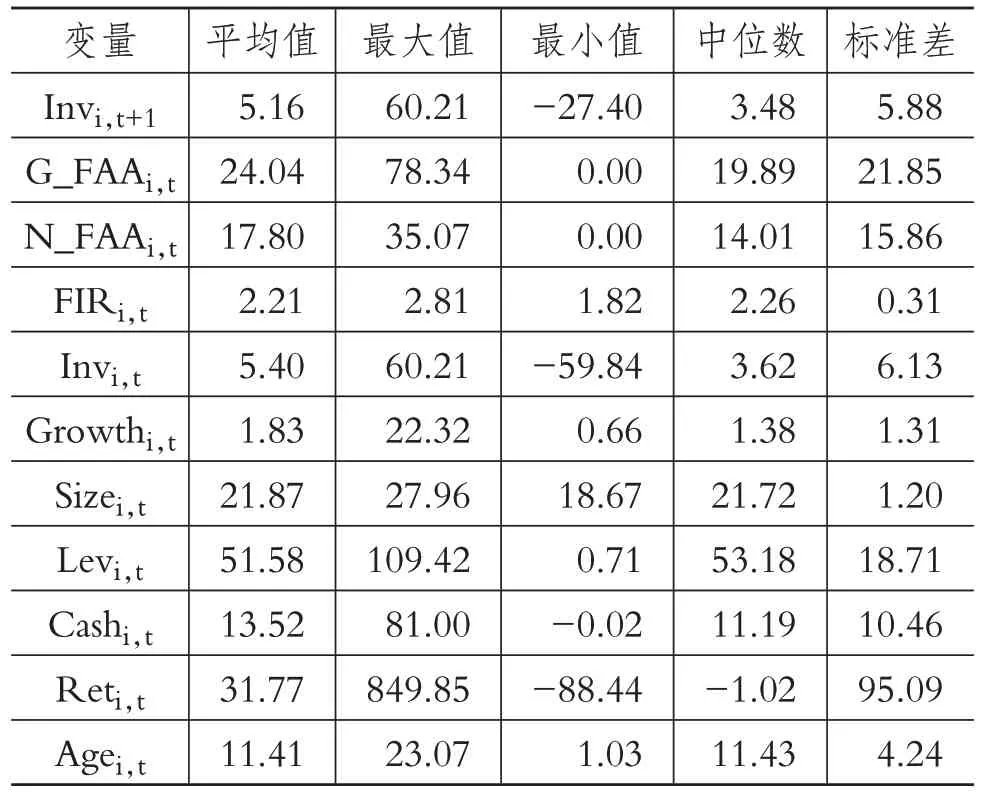

表2 为所有变量的描述性统计结果,其中广义金融资产配置占企业总资产比重的平均值为24.04%,最大值则达到了78.34%;狭义金融资产配置占企业总资产比重的平均值为17.80%,最大值则为35.07%。这表明金融资产配置在企业整个资产负债表中所占比重是非常高的,进而说明企业的金融资产配置发挥了重要的预防和调节作用,对调节和缓冲企业的非预期投资行为具有重要意义。金融发展系数的分布和现有文献基本一致。其中,金融发展系数的平均值略小于中位数,进一步结合金融发展系数的时间序列分布可以看出,除2008年外,我国金融发展水平呈现缓慢波动上升的趋势。其他变量的统计分布情况和现有文献也相差无几。

表2 各变量描述性统计

(二)面板回归分析

面板计量模型涉及固定效应模型和随机效应模型等模式,根据前文涉及的计量模型,本文运用Stata MP 14分别对模型(1)和模型(2)的固定效应和随机效应模型进行参数估计和检验,结果如表3所示。

表3 面板计量模型参数估计和检验

根据表3 的模型参数估计和检验结果,分别比较模型(1)和模型(2)的固定效应和随机效应的R2、F value和Wald χ2等统计量以及各变量系数的显著性,可以发现各模型的估计结果都比较理想。进一步地,本文通过分别对模型(1)和模型(2)进行Hausman 检验,二者的检验统计量χ2值分别为1211.20、1217.07,这表明固定效应模型优于随机效应模型。因此,本文最终选取固定效应模型来对模型(1)和模型(2)进行回归分析。

从表3固定效应模型的回归结果来看,模型(1)和模型(2)的R2分别为0.7432、0.7428,说明模型的拟合效果较好;二者的总体F 检验的F value 分别为127.17、127.83,说明模型整体回归显著。从固定效应模型核心变量的估计结果来看,模型(1)中广义金融资产配置的系数为0.0083,在5%的水平上显著;金融发展的系数为0.8523,在1%的水平上显著。模型(2)中狭义金融资产配置的系数为0.0177,金融发展的系数为0.7991,且二者均在1%的水平上显著。这表明企业当期的金融资产配置水平和宏观金融发展水平对企业下一期投资的增长都具有显著的促进作用,一方面企业通过调整当期的金融资产配置为下一期投资储备资金,另一方面随着宏观金融发展水平的提升,企业也借助于社会融资来扩大投资规模,促进企业扩张发展。

从固定效应模型控制变量的回归结果来看,当期新增投资、资产负债率、现金持有量、上市年龄等变量在1%的水平上显著,企业经营规模、股票收益率等变量在5%的水平上显著,而企业成长机会变量则不显著。这说明除企业成长机会外,其他控制变量都对企业的预期新增投资产生了显著的影响。从各控制变量的回归系数来看,企业当期新增投资、现金持有量、股票收益率的回归系数大于0,企业经营规模、资产负债率、上市年龄的回归系数小于0。也就是说,随着企业当期新增投资的增加、现金持有量规模的扩大以及股票收益率的上升,企业预期新增投资规模将进一步扩大;而随着企业经营规模的扩大、资产负债率的上升以及上市年龄的增长,企业的预期新增投资规模将有所缩减。上述回归结果也与大部分学者的研究成果保持一致。有所不同的是,企业成长机会在企业预期新增投资中的作用并未得以体现。

根据模型(1)和模型(2)的参数回归结果,进一步计算样本企业的投资效率。基于样本企业下一期新增投资与其预期新增投资的差额,将样本企业进一步分为投资过度企业和投资不足企业,结果如表4 所示。从表4 中可以看出,2006~2016年样本企业的非效率投资分布中,基于广义金融资产配置的投资过度比例为38.72%,投资不足比例为61.28%;基于狭义金融资产配置的投资过度比例为38.92%,投资不足比例为61.08%。二者的分析结果基本一致,且投资不足的样本比例明显高于投资过度的比率。进一步比较历年的统计结果发现,样本企业投资过度与投资不足比例波动较大,其中2006年投资过度比例最低,2014年投资过度比例最高。

表4 样本企业非效率投资统计

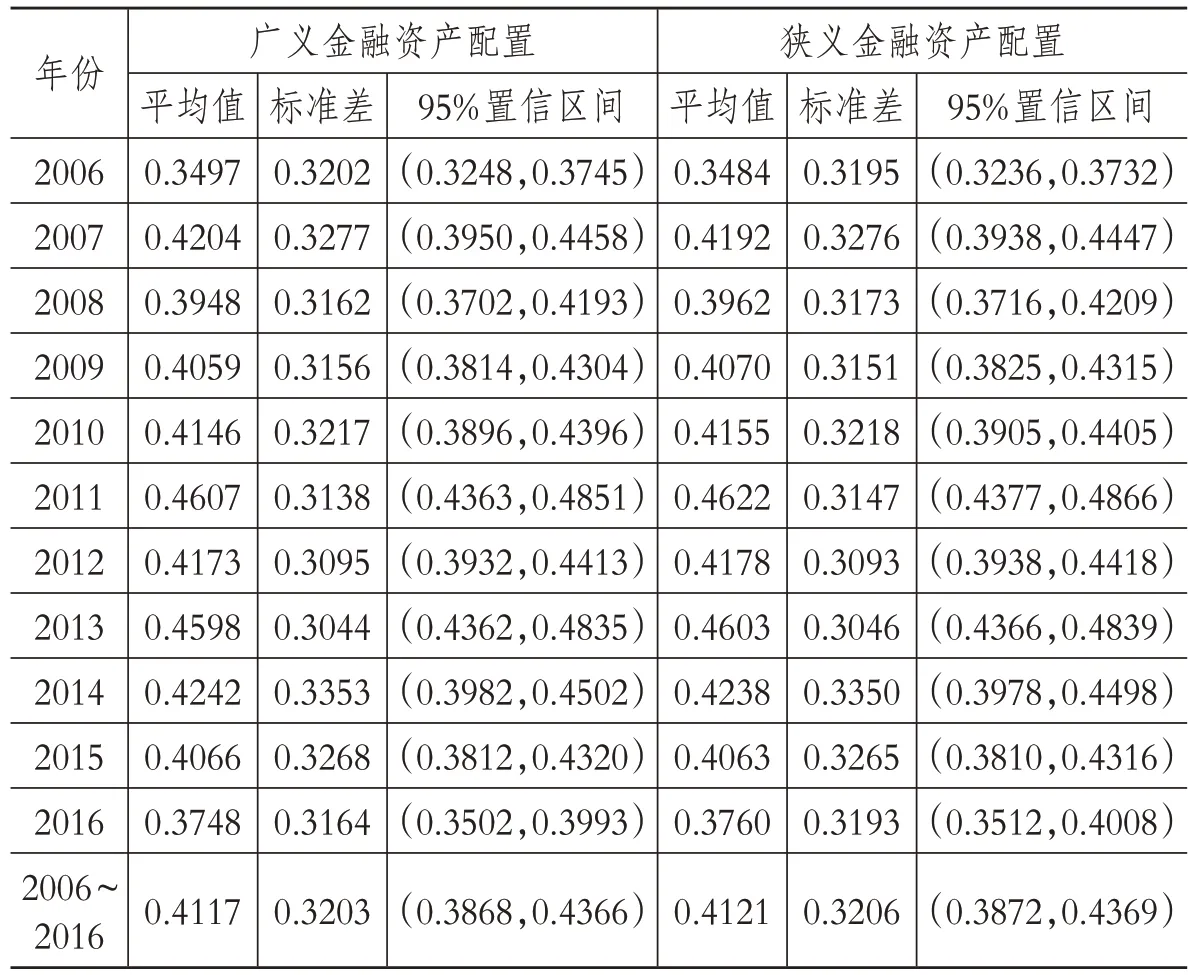

根据模型(3)计算得出样本企业的投资效率,结果如表5 所示。从表5 中可以看出,样本企业2006~2016年基于广义金融资产配置和狭义金融资产配置的平均值和标准差分别为0.4117、0.3203 和0.4121、0.3206,二者的投资效率测算结果相差无几。进一步比较样本企业历年的投资效率发现,样本企业的投资效率存在较大幅度的波动,且2006年样本企业的平均投资效率最低,2011年样本企业的平均投资效率最高。

表5 样本企业投资效率描述性统计

为了更有效地比较不同样本企业的投资效率,本文按照投资过度和投资不足的样本分组,分别统计它们的投资效率。其中,基于广义金融资产配置的投资过度样本企业的平均投资效率和标准差分别为0.4181、0.3187,投资不足样本企业的平均投资效率和标准差分别为0.4077、0.3212;基于狭义金融资产配置的投资过度样本企业的平均投资效率和标准差分别为0.4196、0.3198,投资不足样本企业的平均投资效率和标准差分别为0.4073、0.3210。由这些数据可以看出,投资过度的样本企业的平均投资效率略高于投资不足的样本企业,这也说明投资不足的样本企业的实际投资水平偏离预期新增投资的程度要比投资过度的样本企业略大一些。

五、进一步讨论

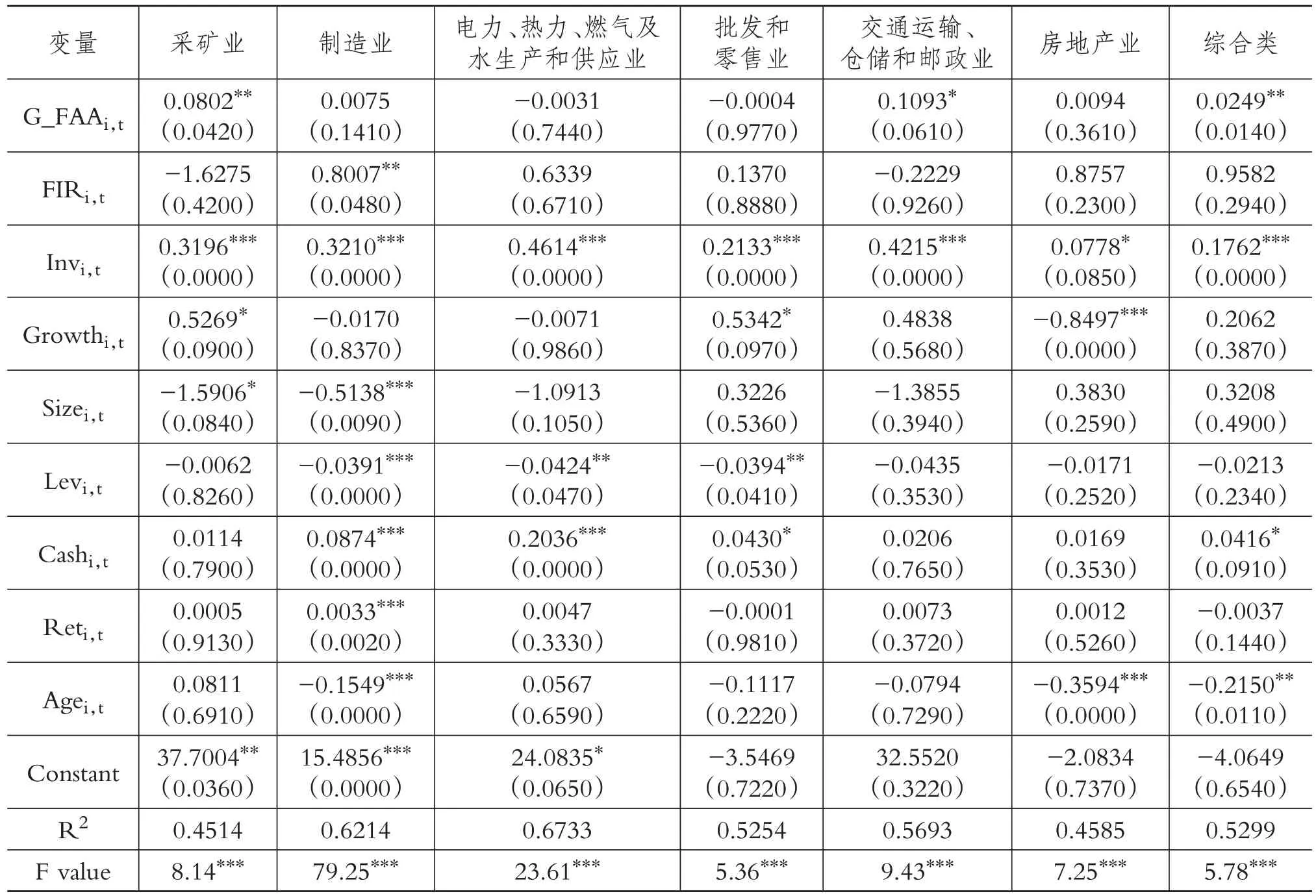

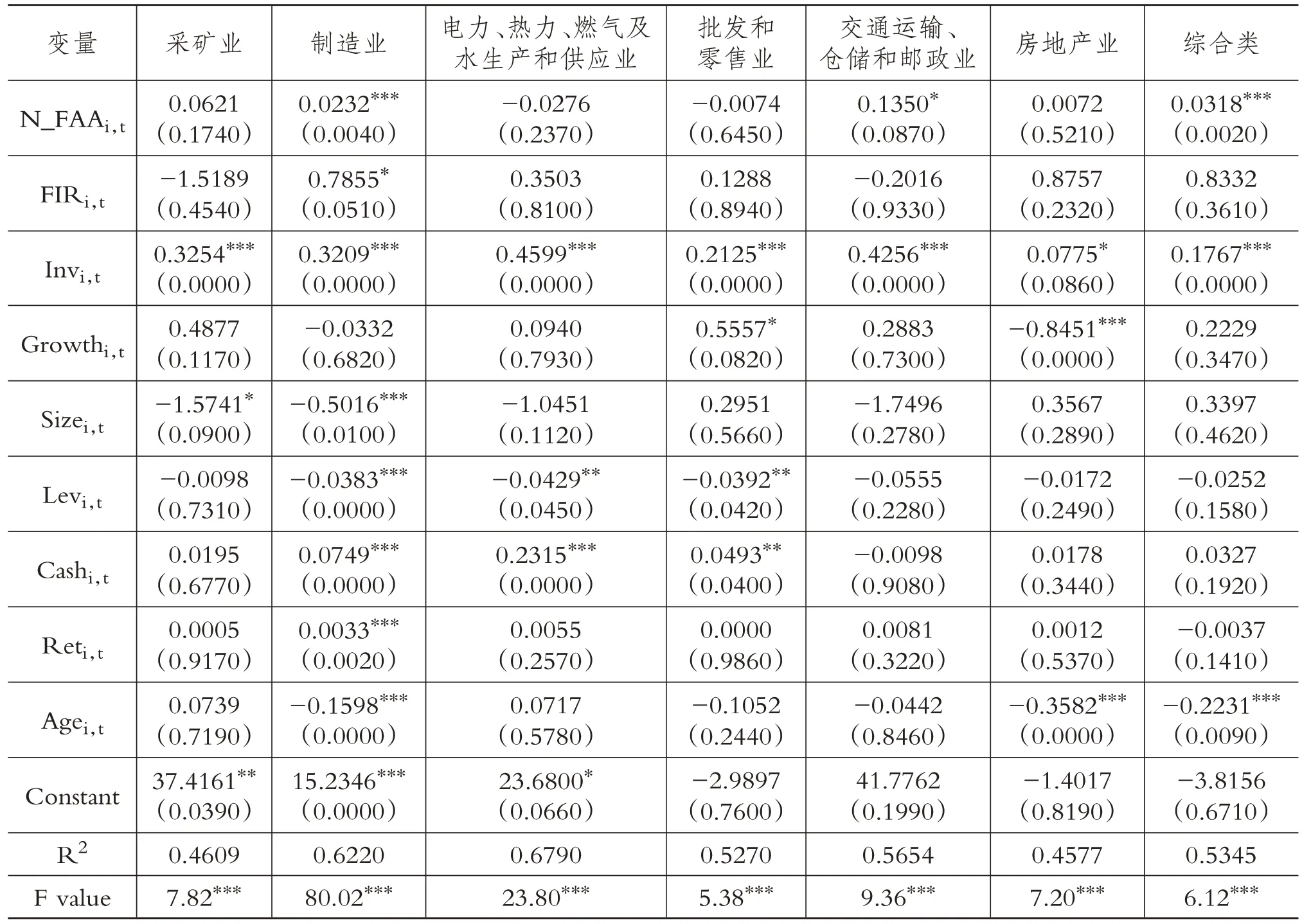

考虑到我国不同行业发展方式和财务特征的差异性,本文按照行业类别运用固定效应面板回归模型对样本企业进行检验和参数估计。为了满足面板回归估计样本基本要求,将样本数量相对较少的行业进行合并,从而将样本企业的行业类别分为采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,以及综合类等七大类。在此基础上,得出估计结果如表6、表7所示。

从表6、表7 可以看出,七大行业样本企业不管是基于广义金融资产配置还是狭义金融资产配置的固定效应模型,回归结果的R2都较为理想,且F value均在1%的水平上显著。进一步观察核心变量的估计结果可以发现,广义金融资产配置仅在采矿业,交通运输、仓储和邮政业,以及综合类中结果显著,相应的金融发展系数仅在制造业中结果显著;狭义金融资产配置仅在制造业,交通运输、仓储和邮政业,以及综合类中结果显著,相应的金融发展系数仅在制造业中结果显著。系数显著的广义金融资产配置、狭义金融资产配置以及金融发展系数的参数值均为正,说明它们都对相应行业企业提高下一期新增投资预期具有促进作用。

从控制变量的估计结果来看,采矿业样本企业在基于广义金融资产配置的回归结果中仅当期新增投资、成长机会、经营规模的回归系数显著,在基于狭义金融资产配置的回归结果中仅当期新增投资、经营规模的回归系数显著。制造业样本企业两种情形下各变量回归系数的显著性与全样本下的回归结果一致。电力、热力、燃气及水生产和供应业样本企业在两种情形下仅当期新增投资、资产负债率、现金持有量的回归系数显著。批发和零售业样本企业在两种情形下仅当期新增投资、企业成长机会、资产负债率、现金持有量的回归系数显著。交通运输、仓储和邮政业样本企业在两种情形下仅当期新增投资的回归系数显著。房地产业样本企业在两种情形下仅当期新增投资、成长机会、上市年龄的回归系数显著。综合类样本企业在两种情形下仅当期新增投资、上市年龄的回归系数显著。综合比较各行业类别样本企业的估计结果发现,行业间的差异性非常明显。一方面,相同行业的样本企业在成长机会、资产负债率、股票收益率等方面相似程度较高,在相同的金融市场环境下受到的影响较为相似,企业的投资行为也具有一定程度的协同性;另一方面,不同行业间的样本企业不仅在成长机会、资产负债率、股票收益率等控制变量指标上表现出较大的差异性,受到金融发展的影响程度也不尽相同,且不同行业企业的投资行为受到经济发展周期和行业发展周期的影响也存在差异。

表6 固定效应面板计量模型分行业参数估计和检验(广义金融资产配置)

表7 固定效应面板计量模型分行业参数估计和检验(狭义金融资产配置)

六、结论

本文以我国A股非金融类上市公司作为研究对象,构建计量经济学模型实证检验了金融发展、金融资产配置等因素对企业投资效率的影响。从全样本的参数估计结果来看,金融发展、企业金融资产配置(包括广义金融资产配置和狭义金融资产配置)对提升企业预期新增投资都有促进作用。但从分行业样本的参数估计结果来看,金融发展仅对制造业样本企业的预期新增投资有促进作用,广义金融资产配置仅对采矿业,交通运输、仓储和邮政业,以及综合类样本企业的预期新增投资有促进作用,狭义金融资产配置仅对制造业,交通运输、仓储和邮政业,以及综合类样本企业的预期新增投资有促进作用,不同行业间的表现存在显著的差异性。这与不同行业企业的财务特性、行业发展周期、经济发展周期都存在一定的关联性。因此,企业应该充分考虑自身的发展特性,谨慎地进行投资决策,既要有效地避免过度投资造成资源浪费,又要避免投资不足导致企业经营效益降低。

结合本文的研究结论以及实体经济、金融发展改革的基本要求,本文从以下几个角度提出提升企业投资效率的建议:一是企业要结合自身的发展需求和金融发展环境的变化,合理配置金融资产,不仅要充分发挥金融资产储蓄资金的作用,还要发挥好金融资产的保值增值能力;二是企业要强化自身的融资规划管理,适当控制资产负债率,既要有利于企业正常的经营发展,又要避免财务费用的过度增长;三是企业要审慎管理自身的投资行为,努力提高投资效率,落实发展战略,从而促进企业更好地发展壮大;四是企业的投资行为要符合国家经济发展的大政方针,特别是要充分发挥自身的区位优势、资源优势、技术优势,积极融入“一带一路”发展和各城市群、经济圈建设中。