私家园林中书斋的变迁

2019-09-13张甜甜

张甜甜

王 浩*

连泽峰

书斋,是传统私家园林中的书房、山斋的统称,其功能不止于普通的书房。明清私家宅院的空间一般分为住宅和园林部分,此时的书斋通常位于园林一角,冠以“书房”之名,实际上却是一处私密而独立的小院,往往集藏书、藏宝、起居、会客等功能于一体,设计和装饰也相对更考究。书斋随着文人文化的发展而产生,至晚唐起,成为文人园林中不可或缺的元素,书斋的形式与格局同中国古代文人士大夫的艺术体系同时走向成熟。文人在书斋内的活动往往具有自我个性,私家园林作为文人生活的载体,书斋内的园居生活也是园林文化极为重要的一部分。此文结合文人的园居文化演变探讨书斋布局的变迁。

1 早期私家园林中书斋的雏形

上古时期,由于书籍的种类、数量稀少,藏书又多由政府掌管,士大夫所读之书无非《诗》《礼》《易》之类。且上古时期使用简帛作书,帛是贵重的物品,因此只有贵族阶层有能力藏书[1],专门用来收藏、放置书的建筑还未出现。直到东汉蔡伦发明造纸术后,纸质书籍渐多而取代简帛。汉末至魏晋,我国士大夫文化空前发展,进入了追求独立人格的阶段,即所谓“人的自觉”与“文的觉醒”[2],写书、藏书、读书成为文人生活重要的一部分,书斋的建造开始受到格外的关注。

西汉杨雄晚年研究玄学,将他的书室题名“玄斋”,若以“读书”“藏书”作为最基本的功能,“玄斋”是现今最早可考的被赋名的书房[3]。《舆地纪胜》载,司马相如赴长安时,途经今四川梓潼县长卿山时在此读书,有一石窟,后人称为“长卿石室”。“玄斋”和“长卿石室”都是独立于宅第、园林而存在的读书场所,并不在此文的讨论范围内。作为古代贵族、官僚、富豪等的私有化财产,真正意义上的私家园林应始于西汉初[4],因此,上古时期关于“读书处”的神话、传说等不在此文讨论的范围内。

两汉士人尽管思想独立、职业自由、可随意迁徙,但依附于诸侯的士人并无社会凭借,亦没有政治地位,士人的阶级地位高于庶民而远低于诸侯[5]。西汉著名的梁孝王刘武的菟园,是一座已经具备了人工造园的全部要素的大型山水园[6],刘武喜“招廷四方豪杰,自山东游士莫不至”,与门客游园时常常命他们作赋抒情,枚乘在《柳赋》中开篇即“忘忧之馆,垂条之木”,描绘了梁孝王和门客聚于忘忧馆游园宴饮的盛况。七位士人分别作赋七首,从路乔如的《鹤赋》中可见忘忧馆有池塘、养仙鹤,极有可能是一处园中之园,尽管不一定是专门作为园主与门客聚会、作赋的场所,但此次聚于忘忧馆宴游作赋的行为已经初步具备了后代书斋的场所特征。

在西汉武帝推行崇儒政策以后,以宗族关系为纽带的门阀士族得到发展,逐渐摆脱依附于诸侯的局面[7]。萌芽于西汉中晚期、兴起于东汉末期的田庄式园林是士人与农庄主结合、隐逸思想融合田庄经营的产物,是魏晋士人园林的雏形。早期的庄园如潘岳庄园、樊氏庄园都是典型的宗族聚居、以农耕为主的生产性经济实体,宗族子弟在园内读书,逐渐转化为士族,东汉初的萧望之“家世以田为业,至望之,好学,治《齐诗》,事同县后仓且十年”,是宗族转化为士族的普遍现象。

东汉末年张衡的《归田赋》与仲长统的《乐志论》不约而同地在文章中表达了对理想居所的向往和规划——在无衣食之忧的庄田式园林中游弋、读书、弹琴、思辨、会友等,自给自足的避世模式在魏晋南北朝时期十分普遍。鼎盛的豪门士族,在六朝时期几乎掌握了各地的军事、政治、文化和经济,苏州“顾陆朱张”四大家族便是如此。东晋葛洪所著《抱朴子》中描述吴地士族的庄园:“僮仆成军,闭门为市,牛羊掩原隰,田池布千里。……园囿拟上林,馆第僭太极。”此时的田庄式园林更讲究园林与周围大自然山水环境的契合,追求“带长阜、倚茂林”的清新脱俗。一般田庄的面积巨大,如谢氏庄园的始宁墅,面积约32km2[8];小者如南朝梁代的张孝秀也“有田数十顷”[9]。在谢灵运的谢氏庄园、孙绰的“经始别墅”等田庄式园林中,读书之处与居室、田园没有刻意隔离。

魏晋南北朝时期的文艺、哲学领域空前活跃,著书立说的范围和数量急剧扩张,出现了个人文集[10]。此时,出现了不少私人藏书家,如向朗、皇甫谧、张华等;同时,士风盛行,文人文化、文人园林逐渐形成,部分文士的庄园或宅园中出现了专门的读书处。南朝沈德威“筑室以居,虽处乱离,而笃学无倦,遂治经业”、张讥“所居宅营山地,植花果,讲《周易》《老》《庄》而教授焉”;南梁何胤,建武初(494年左右)在郊外建宅园,取名“小山”,数年后,又作一庄园,有田地二顷,园内有学舍,又“别为小阁室,寝处其中,躬自启闭,僮仆无得至者”[11]。此时的“小阁室”,不仅满足生产经营,同时还设有学舍,师徒共同生活其中,与后世书斋庭院极为相似,是一个独立的生活起居场所,闭门即可不受外界干扰。

两汉士人被史学家称之为“群体自觉”,而魏晋士人则被称为“个体自觉”,西汉的单身士人依附于诸侯王,所作大赋多歌功颂德,至庄园经济的兴起,士人开始追求以宗族血缘关系为纽带的群体利益,此时期士阶层所体现的更多是共性。随着庄园经济和豪门士族的发展,汉末文学脱离政教功能而具有独立的审美价值,礼乐大赋逐渐被抒情咏物的小赋替代,文学不再附庸于政治,成为可以自由地抒发士人的情怀与思考、表达士人的人格特质的独立文体,文学开始走进士人的日常生活,士人开始关注个体个性的表达,加之私人造园在魏晋时期的兴盛,有能力的士人开始极力构造理想的栖身之处。

从客观的物质条件来说,田庄园林的主人并不需要像后世那般在有限的宅园空间中紧凑地利用每一块土地。另一方面,魏晋南北朝是士大夫的人格及艺术体系建立的初始时期,中唐以后,这个体系趋于完善,反映在园林中则是园内一切要素都必须高度符合“天人之际”的宇宙观念,而魏晋时期则不然[12],因此,直至六朝,庄园、园林中尽管已经出现专门读书的建筑,但与园内其他建筑无异,散布在园中,并没有过多的特别之处。

2 唐宋时期——重于娱人

唐宋是文人文化大发展的时期,著名史学家陈寅恪先生曾说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”[13],文学、哲学、绘画、园林等这类与士大夫人格与文化艺术体系高度相关的领皆在宋代走向成熟。文人园林兴起于唐代、兴盛于宋代,书房、书斋成为文人造园中不可或缺的要素,见诸文献者甚多。中唐以后,出现了越来越多具有专用名的书房、书斋,文人以拥有个性鲜明的书斋为荣,花心思地对其命名、装饰,书斋的名字常常体现文人的喜好与人格特征。到宋代,甚至出现了吟咏书斋的诗文,书斋对于文人来说,不仅是读书、藏书、会友之所,更是一处能够彰显自身品位与格调的心血之作。

中唐刘禹锡为自己的居室取名“陋室”,并作名篇《陋室铭》来表达他高洁的品性,“斯是陋室,惟吾德馨”开启了后世文人以自我人格特质来命名斋馆庭院的先河。北宋欧阳修受冤被贬后以“非非堂”命名自己的书房,以示自己“明辨是非”“宁讪毋谄”的品性,堂内“设一几一榻,架书数百卷,朝夕居其中”,清静雅致,可以恣意照览古今[14]。宋代文人不仅注重书斋的命名和室内陈设,也同样注重书斋周围的环境。唐代白居易在《池上篇》中描述位于履道坊的宅园布局,其以园林为主体,园林则以水池为中心,“虽有子弟,无书不能训也,乃作池北书库”,水池北面的书斋是全园的中心。北宋司马光的洛阳独乐园,该园以“读书堂”为中心,堂内藏书五千多卷,堂前堂后皆有水体,且多植美竹[15],园内其他建筑如“种竹斋”“浇花亭”“见山台”等都围绕在读书堂周围,可见独乐园实际上是一处以文学活动为主,以读书堂为中心的园林。南宋陈与义的“南轩”,作为主人读书写诗之处所,同样位于园中心,风景和视野最佳之处[16]。

上古秦汉时期的隐士,常年隐于神山之中,凿穴为居[17],东汉刘安在《招隐士》中所描绘的隐居生活环境是“桂树丛生兮,山之幽”“虎豹斗兮熊咆哮”,十分清苦。受中唐以来“中隐”思想的影响,“隐逸”不再只局限于山林,士人逐渐青睐隐于园,在山水园林中获得身心的享乐,正如苏轼所云:“开门而出仕……闭门而归隐”[18],园居生活在一定程度上调和了“仕与隐”的矛盾。同时,士大夫文人日益缩小的宇宙观念,使得士大夫文化艺术日益耽心于如何在有限的空间内构建一番“壶中天地”——“有意不在大,湛湛方丈余”(白居易)[19]。唐宋之际,私家园林的规模日趋于小,而园内的景物却愈发精致,文人开始参与造园,书房、书斋是文人最重要的园居场所,斋馆的名号展示主人的个性,书斋内的布局陈设又能彰显主人的品位,书斋不仅占据园林内最核心的位置,其设置也最受到重视。

中唐时期著名的谋臣李泌在衡山隐居时,筑室藏书、读书,斋名“端居室”。明代甘旸所著《甘氏集古印正》中认为李泌的“端居室”印是史上第一枚斋馆印,此后斋馆印兴起,元赵孟頫有“雪松斋”印、明文徵明有“停云馆”印等[20]。中唐以后的文人园林兴起之时,也正是园林审美从大自然的“山水清音”转向“壶中天地”的阶段,私家园林的面积缩小,设计趋于精致化,园主开始注重斋馆园亭的布局和命名,以彰显自我的品格与情操,同时文人在书斋内的活动愈发体现园主的个性。

绍圣元年(1094年)苏轼到河北定州任知州后,得到一块黑色的奇石,苏轼十分喜爱它,取名“雪浪石”,后苏轼费尽心思就雪浪石做了一番设计——他命工匠用曲阳白石雕琢成一个白盆,将雪浪石置于其中,再通过竹筒相连,穿过书斋的山墙,延伸到室内,飞流直下一股细细的瀑布,溅到雪浪石上,形成闪烁的水花,与雪浪石交相辉映[21]。不仅如此,苏轼为这间放置雪浪石的书斋命名“雪浪斋”,并作《雪浪斋铭》[22],并制了一枚“雪浪斋”玉印,今存有拓片。苏轼的雪浪斋一直为后世文人所仰慕,除了诗书以外,可以赏石、治印,甚至还可以发挥设计的才智构建室内景观,此时私家园林中的书斋已成为一个汇集文人雅趣于一体的空间。

3 明清时期——重于娱己

明清时期是封建社会的最后一个阶段,私家园林也发展到了成熟后期,中唐以后的“壶中天地”的造园理论进一步发展且有所变化,在明清时期形成了“芥子须弥”的意象追求,就连明代著名造园家李渔给自己的小园也命名“芥子”。园林规模日益狭小的同时,造园家极力在有限的土地上创造出丰富的空间层次,大到建筑、山石、水体,小到一草一砖的设定都必须高度和谐。从明清时期苏州的私家园林来看,园内的主景一般为水体、假山,主要建筑物一般也具有会客功能,而书斋则成为更为私人化的场所,往往被设置在分景区中。

以明清苏州私家园林的代表拙政园、网师园、留园为例。拙政园中部的主要建筑为远香堂,西部主要建筑物为三十六鸳鸯厅,分别位于中、西两部分园子的南北轴线上,且体量较大,远香堂是园主宴请宾客的厅堂,而三十六鸳鸯馆则是园主听戏的场所;玉兰堂、玲珑馆、海棠春坞则为园主人的书斋[23]。网师园中,以小山丛桂轩为主要建筑,五峰书屋与殿春簃为书斋[24]。留园中部以涵碧山房与明瑟楼为主要建筑,东部则以五峰仙馆为中心,而还我读书处、揖峰轩则为书斋[25]。这3座典型的明清私家园林有一个共同特点——主要建筑位于园内中心位置,即山水俱全的主景区,通常是全园或局部区域内体量最大、装饰最为豪华的建筑,同时,周围景物与其相呼应,视线开阔,步移景异。书斋则不在主景区内,位于园内一隅,自成封闭的小庭院,院内景物简单却十分讲究,小院以“静”为主,与主景区的“动”形成鲜明的对比。

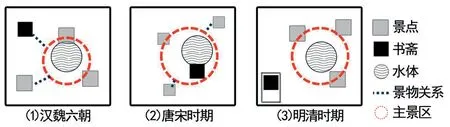

图1 各时期书斋与宅院的空间关系示意(作者绘)

再以网师园为例,南宋淳熙年间(1174—1189年)史正志始建万卷堂,藏书42橱柜,南宋时期园以万卷堂(今五峰书屋处)为中心,且以“万卷堂”为园名。今网师园经过乾隆时期的宋宗元、瞿远村,道光时期的桂达、清末民初张作霖等的重建[26],成为一座典型的清代私家园林,园主人的书斋也由原本位于园中心主要位置,逐渐演变为园内西偏的小院。明清私家园林由于承载着会客、宴游、戏曲等功能,凡作为社交活动的场所,均带有外向性,以动为主,例如大厅、花厅、戏台等;而愈是同园主私人生活相关的场所,则愈为封闭,具有明显的内向性,以“静”为主,例如书斋、琴室、画室等。

明代文震亨在《长物志》第一卷《室庐》中就写到山斋的设计:“宜明净,不可太敞。……或傍檐置窗槛,或由廊以入,俱随地所宜。中庭亦须稍广,可种花木,列盆景。夏日去北扉,前后洞空。……前垣宜矮。[27]”再看网师园内的殿春簃小院,完全符合《长物志》的描述,其位于园林的西北隅边界处,四面围墙,仅“潭西渔隐”一小门可通园内。殿春簃面积不大,南面小院内石花木布置极为讲究,庭院平阔,四周虽有围墙,视线却不封闭,屋子北面的夹院内山石寥寥,花木葱葱。小园远离内院,屋内不仅可以读书,还设有卧室,是园主人独处求静的去处。

“芥子须弥”的思想影响造园,私家园林的规模日益缩小,从园名多“方壶”“壶隐”“半亩”“十芴”外,还出现如王世贞“作一蜗壳者也”[28]、袁枚“我意亦仿此,乃筑蜗牛庐”这般言论[29],文人将自己如同蜗牛一般蜷缩在园林中,那么书斋则是文人为自己打造“隐于园”的理想模式——即便是在自己的园林内,只要躲进自己的书斋,便可以完全与世隔绝,生活起居、读书作画一应可在方寸内的小院中完成。因此,明清书斋庭院是隐逸文化与士大夫人格艺术体系发展到最后的产物,是文人内心宇宙观日益狭小的真实写照。

园居生活的内容,同样也是随着文人文化体系的健全而丰富起来的。晚明文人华淑(1589—1643)本想构建一座“十闲堂”以度余生,由于病废,故只能撰写《闲情小品》一书,摘录文人在园林内的生活。书中有《书斋清事》一节,罗列了他本人在书斋中的“闲事”[30]:其一为“供”,即清供,如名花、怪石、古帖、古琴、如意之类;其二是“课”,即功课,如展画、摹帖、翻经、礼佛、围棋等,还包括“读异书”;其三是“事”,有名贤题跋、女校书收贮二事;最后是“魔祟”,如蠧虫、鼠啮、油汙、尘封、指甲痕等,可见书斋内的活动绝不止于琴棋书画,随着其内心宇宙观的日益细微,园主在书斋内的活动愈发细致而专注于构筑内心世界,即书斋更重于娱己。

4 结论

试将上述3个阶段私家园林中书斋与宅院的空间关系绘制成图1,总结其变迁过程:汉晋六朝时期是私家园林起步的初期,也是文人文化构建的初期,园林中有读书之处,却无特殊的设计和布局;唐宋时期文风至盛,书斋是文人园林中最重要的建筑,位于园中心主要位置;而随着古典园林造园走向成熟晚期,书斋却蜷于封闭的一角,远离主景区,甚至形成独立的庭院式书斋。

书斋在私家园林中布局的演变,一方面展现了私家园林的规模由汉晋之大而转为明清之小;另一方面,私家园林摆脱了生产经济功能后,随着造园理论和技艺的发展,书斋作为园主人的精神归所,其布局和设置的细节愈发受到重视;其三,随着文人文化体系的逐渐完善,士大夫的宇宙观念日益缩小,私家园林最终成为实现“天人合一”精微韵律的“壶中天地”,书斋也从唐宋时园中主景而转为明清时偏于角隅的独立院落,从娱人转为娱己。明清时期,书斋,或者说书斋庭院,绝不仅仅只是文人看书写字的场所,它们承载了文人独处时的大部分活动,以及最为个性化的园居生活。私家园林的变迁与文人文化的发展息息相关,其内含不仅包括造园手法与技巧,同样重要的是它作为古代人居生活环境所反映的园居文化,限于篇幅有限,文中并未叙尽,仍有待研究。