初中化学实验教学现状及改进策略

2019-09-12周芬

周芬

摘 要:新课标提出“学习和运用化学实验技能和科学探究方法,离不开实验活动”。以初中化学人教版教科书“探究燃烧的条件”实验为例,从实验操作、知识学习的角度分析,提出了对该实验的改进意见和教学建议,从而希望教师能重视实验教学,甚至创造条件去改进实验教学,让实验成为化学教学的真正载体。

关键词:初中化学;燃烧的条件;实验改进;教学策略

化学是一门以实验为基础的科学。化学实验是中学化学教学过程中最基础的内容,实验教学既是其教学内容,也是其教学方式之一。《义务教育化学课程标准(2011年版)》(以下简称“新课标”)提出“面向全体学生,提高学生科学素养,倡导探究性学习”的新课程理念,并要求在新标准化学课程的学习中应以科学探究为主要学习形式。而培养学生的化学感性认识主要靠化学实验提供,所以,教师要充分利用每一个课堂实验和学生实验,在教学中创设以实验为主的科学探究活动,精心制定教学目标,有计划、有目的适时渗透科学素养的培养。

一、初中化学实验教学现状

传统实验教学模式是教师示范、讲解,学生观看、操作,教师巡视、小结,实验教学步骤是以教师为主体,学生处于从属的地位上。甚至有些学校,为了提高化学课的应试分数,为了节约时间,把“新课标”要求的学生必做实验变成看老师做实验,把课本上的老师演示实验变成说实验或背实验,这不但扼杀了学生科学素养的形成,还直接扼杀了教师探究的热情和科学思维。“新课标”中明确规定学习和运用化学实验技能和科学探究方法,离不开实验活动,所以学习化学不仅要做实验,而且要把实验当作教学的重要载体。

虽然“新课标”不再硬性划分演示实验和分组实验,而是给教师的创造性和学生的主动性提供了更多的空间。在化学实验教学中,教师应该认真备课,阅读教材和吃透教材的知识体系,明确通过实验教学使学生达到学习的目的。所以教师应该由原来的“传道者”转变为学生学习的“帮助者”,由“授之以鱼”转变为“授之以渔”,从而使化学教育的基本任务是培养和提高学生的科学素养。

二、化学实验教学改进的重要性

虽然“新课标”重视化学实验的教学功能,但不是简单地为训练某一技能、验证某个知识而设置实验。在教学过程中,教师按照“新课标”的要求开展各种类型的实验教学,如演示实验、学生实验、家庭实验等,其中,教师除了要重视身教,做好示范,更要注意提高学生实验的成功率。当然,正确的操作是顺利完成化学实验的基本保证,当化学的实验教学得到了师生的高度重视之后,教师可以适当将课堂演示实验改成学生分组实验,将化学教材中的某些实验装置进行改进,从而使实验结果更明显。这样的实验教学改革,既加强了学生创新思维能力的培养,更引导学生不拘泥于一种尝试、一种方法和一种结论,从而善于进行发散性思维的创新。

下面是关于人教版《义务教育教科书:化学(九年级上册)》(以下简称“人教版教科书”)“探究燃烧的条件”实验的分析:实验设计是否足够合理?学生操作是否安全简便?实验结论是否更容易让学生理解?

1.从实验操作的角度分析

在初中化学教学中,“探究燃烧的条件”实验是一个经典实验,它是“新课标”提出的学生至少完成的8个实验之一。通过分析人教版教科书中该实验的设计,存在以下不足:(1)该装置属于开放装置,实验过程中会扩散出五氧化二磷,造成污染。(2)该实验对热水的温度要求较高(需要达到80℃以上),甚至需要在烧杯下方补充三脚架,用酒精灯加热维持热水的温度,这样的操作增加了实验的不安全性。(3)实验的反应时间较长,所需的仪器较多等。

所以在实际教学过程中,该实验一直都是教师演示,学生观看,甚至教师演示也会出现实验失败的情况。我们知道,教学中实施实验教学,不仅可以使学生获得丰富的感性知识,把书本知识与直接感知的知识联系起来,获得深刻印象,如果学生能通过亲自操作和观察,更可以提高他们的学习兴趣和动手能力。

2.从知识学习的角度分析

该实验属于一个对比实验,对比实验包括:(1)在某个时刻只改变一个变量,其他变量保持不变;(2)观察它对其他变量的影响。

通过表1的对比分析可以发现:表中并没有以可燃物和不可燃物作为变量进行对比实验,可能编者认为“燃烧必须有可燃物参加”是生活常识,所以没有进行探讨。通过①和③对比可以得出燃烧需要氧气,而通过①和②对比却未必能让学生理解:燃烧需要达到可燃物的着火点。因为要得到这个结论,必须是学生已经认识了“着火点”这个概念为前提,而①和②的对比是将可燃物作为变量,温度作为不变量,研究的方向是不同可燃物对燃烧的影响,说明的是“白磷和红磷的着火点不同”,这与我们探究的方向有所不同。实际上,当学生没有弄清楚“着火点”的概念之前,把红磷、白磷放在一起做实验,造成学生做题时对概念理解不深刻,遇到问题解释不到位等问题。

三、化学实验改进的策略

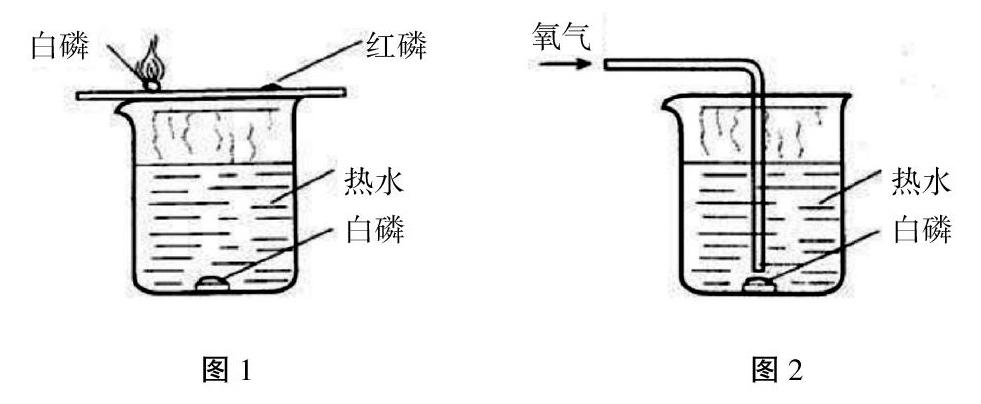

人教版教科书“探究燃烧的条件”对比实验需要改进的地方是:(1)从防止污染的角度出发,改进装置控制五氧化二磷的污染和扩散;(2)增加实验的安全性;(3)提高实验的成功率,加强学生对实验结果的理解。为了达到以上的改进目的,下图是我设计的实验装置,并且该套装置已经在教学中展开使用,效果较好。

(1)用镊子取少量白磷分别放入两根干燥的(套了气球的)具支试管中,并将试管分别放入冷水和80℃热水中,观察现象。

(2)用镊子取少量已用滤纸吸去表面上水的白磷,放入一根干燥的(套了气球的)具支试管中,用药匙取少量红磷放入另一根干燥的(套了气球的)具支试管中。

(3)将已挖孔的活塞放在大烧杯底部,用镊子取少量白磷,用滤纸吸去表面上水之后放在小孔位置,往烧杯中倒入约■的80℃热水。

(4)将两根试管同时放入烧杯中,观察现象。

(5)用空的試管倒扣,对准烧杯中活塞上的白磷,观察现象。

通过表2的对比分析可以发现:①和②对比可以得出燃烧需要达到可燃物的某一温度,则该温度定义为“着火点”;②和③对比不但让学生更深刻理解“着火点”的概念,也可以得出红磷的着火点比白磷高;④和⑤对比得出可燃物燃烧需要氧气。当然,以上只是我提供的一种实验改进方案,谨供同行参考。

四、小结

化学实验体现了化学的魅力所在,是激发学生学习兴趣的源泉,更是培养和发展学生思维和创新能力的重要方法和手段。所以,教师在实际教学中应结合教材的具体教学内容,积极创造条件,通过多种途径重视实验教学,潜移默化地提高学生的科学素养。

参考文献:

[1]刘知新.化学实验[M].广西教育出版社,1996.

[2]宋心琦.有关化学实验改革的想法与建议[J].化学教育,2001(3):37.

编辑 温雪莲