胡适与梁启超的白话文学因缘

2019-09-12

主讲人:夏晓虹(北京大学教授)

时间:2018年10月

地点:北京大学

众所周知,胡适得大名,缘于提倡“文学革命”。而他所以能在学界具有持久而深远的影响,则显然与其早年致力于文学史研究与建构的工作密不可分。表面看来,前者批判与扫荡旧文学,充满破坏性;后者努力发掘旧文学中的精华,又以建设为目标。当胡适面对同一对象时,如何化腐朽为神奇,完成从破坏到建设的转化,确实令人好奇。

不过,上述设问的方式未免绝对化,即:将破坏与建设截然对立。而青年时代便熟读梁启超著述的胡适,对梁氏在《新民说·论进步》中昌言的“破坏论”其实始终不能忘怀。梁所谓“当夫破坏之运之相迫也,破坏亦破坏,不破坏亦破坏”,固然讲得痛快淋漓;但他又明确反对听凭自然的“无意识之破坏”,因而将自己所肯定的“破坏”定义为“用人力”“为有意识之破坏”。其问的区别在于:前者“有破坏无建设”,故破坏“可以历数百年千年”而不已;后者“则随破坏随建设,一度破坏,而可以永绝第二次破坏之根”。援照此义,胡适既认定由其发轫的“文学革命”与历史上“无意的演进”不同,而以“有意的主张”为特点,并以之为“这个运动所以能成功的最大原因”,因此,胡适的“文学革命”论也应该用他后来的表述“建设的文学革命论”来指称,才更近实际。

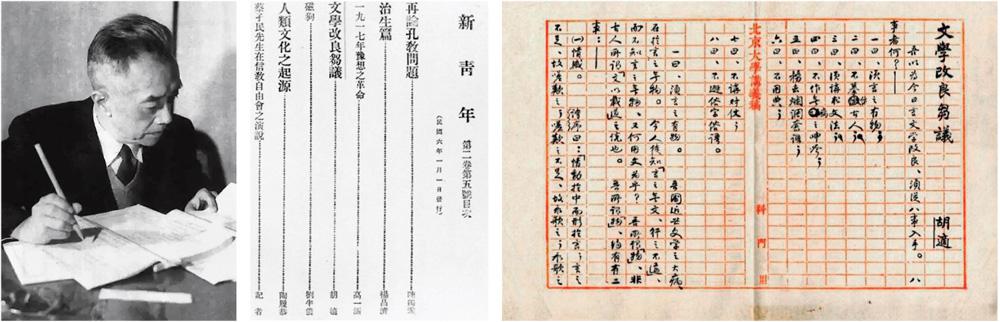

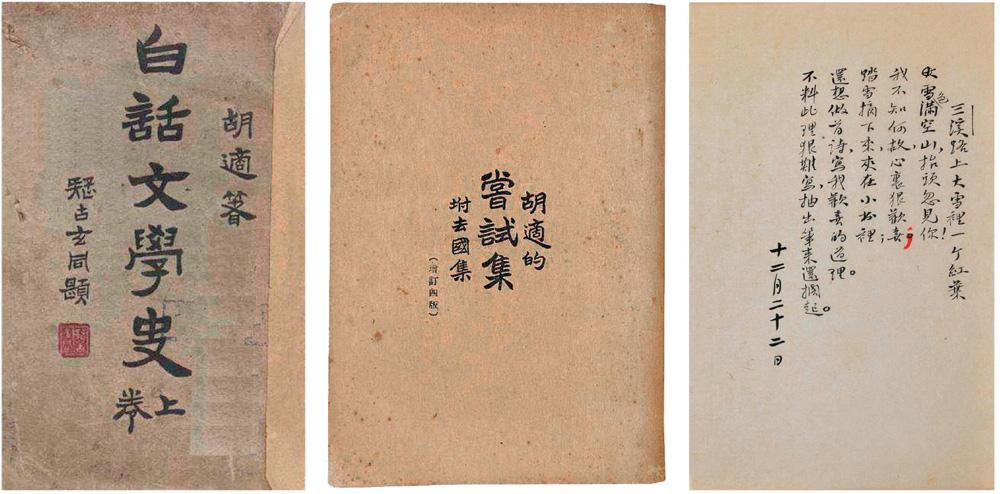

不过,对于是否使用“文学革命”这样激烈的词语,胡适本人也有过犹豫。尽管在1916年4月5日的留学日记,以及同年8月21日写给陈独秀、提出“八不主义”的信中,胡适使用的都是“文学革命”的说法;而一旦正式成文,刊载于1917年1月的《新青年》杂志时,胡适却将论说的题目改换成《文学改良刍议》。幸得陈独秀一意孤行,先是自撰并发表了标题显豁的《文学革命论》以示声援,继而又断然拒绝了一切对于“文学革命”内涵的否定与质疑,声称“其是非甚明,必不容反对者有讨论之余地,必以吾辈所主张者为绝对之是,而不容他人之匡正也”,如此,由胡适首发的新一轮“文学改良”,才终于以“文学革命”的名义永载青史。其中的差别不只是由于性格与学术背景不同造成的平和与激进,与陈独秀大刀阔斧的专意“破坏”不同,胡适在高谈“破坏”的同时,也正在进行改造旧文学体式的实验,那构成了其《尝试集》中最早的几篇诗作。

有趣的是,胡适与陈独秀联手打造的“文学革命”,最初反以温和的“改良”名目登场;而此前十几年由梁启超倡导的真正意义上的“文学改良”,却被发起人自命为“革命”(分而言之,则有“诗界革命”“文界革命”“小说界革命”等)。此中的纠葛不能展开细说,这里只想从破坏与建设各自的构想及实施,略为分疏胡适区别于晚清“文学改良”的新质。

《文学改良刍议》中所提出的“八事”,即“须言之有物”“不摹仿古人”须讲求文法”“不作无病之呻吟”“务去烂调套语”“不用典”“不讲对仗”“不避俗字俗语”,其中一、二、四条在先前的《寄陈独秀》信中,原分列为最后的八、七、六三事,且均归入“精神上之革命”,其他五条则属于“形式上之革命”。这样先后颠倒的改变,按照胡适日后的自白,全是因为“受了在美国的朋友的反对,胆子变小了,态度变谦虚了”。而胡适真实的想法,则是在“文学革命”的次第中,形式革命应先于并重于精神革命。这正好与梁启超著名的论断“过渡时代,必有革命。然革命者当革其精神,非革其形式”相对应。显然,胡适所做的工作,是将晚清“文学改良”已经率先开始的文学的“精神革命”,再向前推进到“形式革命”的层面。

一般而言,“精神”总是高于“形式”。但由晚清的“文学改良”进展到五四的“文学革命”,情况显然已异于寻常。此时最具革命性的变革,实为被胡适的《文学改良刍议》置于末項的“不避俗字俗语”。这一相当委婉的消极表达,到了《建设的文学革命论》中,才变为积极的斩钉截铁的宣言:“中国若想有活文学,必须用白话,必须用国语,必须做国语的文学。”而这一以“白话”为中心的“文学革命”构想,凸显了“形式革命”的关键意义,在胡适本是留学时期已经形成的“新觉悟”。意识到“‘文字形式。往往是可以妨碍束缚文学的本质”的胡适,此时也大胆地断定:“历史上的‘文学革命全是文学工具的革命。”因而,相对于梁启超的“文学改良论”标举“以旧风格含新意境”,胡适提出的“文学工具的革命”其实难度更大,对旧文学的破坏也更彻底。

曾经有论者为胡适的“白话文学”理论寻根求源,追踪到晚清的白话文运动。此说很有道理。不过,就像早已认识到“文学之进化有一大关键,即由古语之文学,变为俗语之文学是也”的梁启超,除小说创作外,在“文学改良”期间,仍然无法如其所肯定的那样,为了“思想之普及”,将白话推行到“凡百文章”。其中的缘故,虽然有胡适指出的“‘他们、‘我们的区别”,即梁启超们把白话作为单纯的“‘开通民智的工具”,“一边是应该用白话的‘他们,一边是应该做古文古诗的‘我们”;但更重要的,还是这种分而治之内里所潜藏的对文言与白话一高雅一低俗的价值认定。胡适则旗帜鲜明地将此一文白高下的观念颠倒过来,“攻击古文的权威,认他做‘死文学”。因此也可以说,推崇白话的统贯立场是五四“文学革命”最终成功的根基。

而在《文学改良刍议》中,胡适便已揭橥了这一革命的精义:“……白话文学之为中国文学之正宗,又为将来文学必用之利器,可断言也(注略)。以此之故,吾主张今日作文作诗,宜采用俗语俗字。与其用三千年前之死字(注略),不如用二十世纪之活字;与其作不能行远不能普及之秦汉六朝文字,不如作家喻户晓之《水浒》《西游》文字也。”

文言既被认作“死文字”,胡适又进而断言“死文言决不能产出活文学”,宣判了文言与古文的死刑,其眼中的“活文字”白话于是在建设新文学上变得至关重要。而在胡适的语汇中,“白话”不仅很快取代了“俗语”,更进而争得了“国语”的荣名。由此,胡适也将这一场“文学工具的革命”的目标提升为:“我们所提倡的文学革命,只是要替中国创造一种国语的文学。”细究起来,以“白话”取代“俗语”,不只是屏弃了原先隐含其中的轻蔑意味,实际上,胡适还经由对“白话”的释义,界定了“国语”的标准。他所谓“白话”有三个意思: