生物反馈电刺激治疗产后腹直肌分离应用效果研究

2019-09-11冯莹,孙珂

冯 莹,孙 珂

(中山大学附属第三医院,广东 广州 510630)

腹直肌分离发生孕晚期和分娩后,产妇腹直肌分离发生率达30%~70%。若不采取干预措施产后6~8周,仍有30%女性腹直肌不能修复[1]。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月~9月腹直肌分离距离大于2.0 cm且盆底肌力≥Ⅲ级妇女160例为研究对象,选择生物反馈电刺激治疗与只接受自主训练的产妇分为实验组和对照组。实验组80例年龄在22~42岁;对照组80例年龄23~40岁;两组资料无统计学差异(P>0.05)。

1.2 腹直肌分离测量

患者仰卧位,双腿弯曲,两手交叉抱肩,头和肩抬离床面,医生手指放置患者腹白线的位置往下压,若能放下超过两指,则为腹直肌分离。

1.3 方法

1.3.1 对照组:采取自主训练产妇坚持收腹站姿、跪姿、伸腿、仰卧抬腿、蹬腿、平板支撑等康复动作,连续10次为1组,每天完成3~4组,训练10天为一疗程。

1.3.2 实验组:采用法国PHENIX USB 4神经肌肉电刺激治疗仪对产妇进行治疗,腹部放置电极片位于两侧腹直肌、腹横肌、腹外斜肌、腹内斜肌、,连接电极线A1、A2、B1、B2,然后接通PHENIXUSB 4治疗仪,按照程序腹直肌分离方案,频率、脉宽参数分别为30 Hz/200 S、75 Hz/400 S、4 Hz/300 S、3 Hz/150 S,治疗时间分别为8、7、1l、5 S。电刺激每次20分钟,每周2次,10次为一疗程。

1.4 评定标准

通过治疗一个疗程后腹直肌分离<2 cm为有效;腹直肌分离>2 cm无效。

1.5 统计学方法

使用SPSS 19.0软件对产妇资料进行统计分析,腹直肌分离符合正态分布的计量资料,以表示,两组数据采用t检验,P<0.05有统计学意义。

2 结果

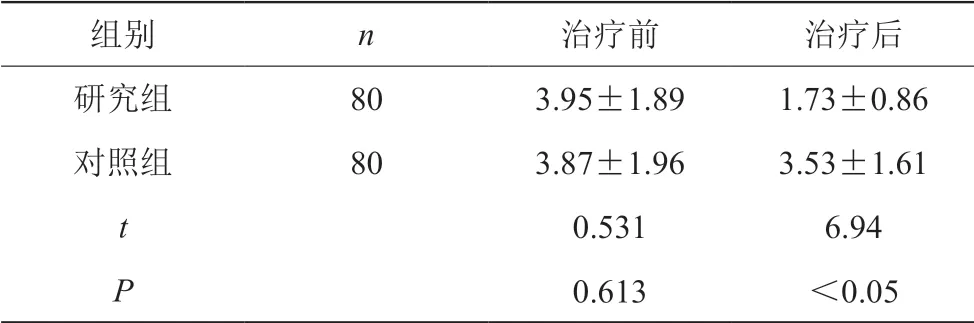

两组治疗前后腹直肌分离愈合情况比较:治疗前两组腹直肌分离情况比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后实验组产妇腹直肌愈合情况高于对照组产妇腹直肌愈合(P<0.05),差异存在统计学意义,见表1。

表1 两组治疗前后腹直肌分离愈合情况比较

表1 两组治疗前后腹直肌分离愈合情况比较

组别 n 治疗前 治疗后研究组 80 3.95±1.89 1.73±0.86对照组 80 3.87±1.96 3.53±1.61 t 0.531 6.94 P 0.613 <0.05

3 讨 论

腹直肌分离的病因主要有几个方面:(1)由于体内孕激素作用。(2)诱发因素:如巨大儿、高龄产妇、双胎妊娠、羊水过多等。(3)孕期体重增加过多。腹直肌分离越严重,患者腹部肌肉越弱,对腰背部承托力越小,出现腰背酸痛现象,更严重直接影响起床[2]。如不给予及时治疗,脊柱稳定性容易降低,腰背部出现疼痛,腹部出现膨隆,影响体型的美观。腹直肌分离已经得到医务人员以及产妇的重视。腹腔镜手术治疗腹直肌分离,获得较高满意度,手术操作对机体存在创伤性。

神经肌肉电刺激是通过低频脉冲电流原理,使得a运动神经元轴突电位迅速到达阈值,骨骼肌纤维实现肌肉收缩,增强肌肉收缩及其运动能力[3]。盆底肌肉Ⅰ、Ⅱ类肌力低于3级,建议治疗盆底肌肌力要求最少达到3级,才能进行腹直肌分离治疗,原因盆底、腹肌是一个整体,盆底肌起到支撑作用,如果其力量强大,对腹直肌分离愈合发挥显著的疗效[4]。腹直肌群经常进行强化训练,可以起到唤醒已受损肌肉的本体感受器,让腹直肌分离的肌群功能逐渐回复正常。

综上所述,生物反馈电刺激可有效改善产后腹直肌分离,无创性治疗深受患者接受,是否值得临床大力推广应用需要我们做更多临床实践来验证。