“三网合一”理念下的站城一体开发

2019-09-11梁智锋陈锦棠通讯作者

梁智锋 陈锦棠(通讯作者)

LIANG Zhifeng,CHEN Jintang

1 广东省建筑设计研究院

2 广州大学建筑与城市规划学院

1 站城一体开发成为城市发展的新热点

截至2018年底,我国运营轨道1线路总长度达5 761.4km,累计运营线路185条,共有3 394座车站2,其中换乘站305座。运营的车站广泛分布于我国35个城市,其中上海拥有400座以上,北京接近400座,广州接近250座,深圳接近200座,武汉、重庆、南京、天津、成都均有150座以上。全年累计完成客运量方面,北京有38.5亿人次,上海有37.1亿人次,广州有30.3亿人次,深圳有16.5亿人次,占全国的58%[1],而且这四个城市的车站日均客流量都超过2.5万人次。庞大的人流集散规模,为轨道交通站点周边地区带来丰富的城市功能需求。同时,密布在旧城区的轨道站点不但承担起疏导市民出行的功能,还为旧城区注入新活力,带来城市更新的机遇。城市建设发展的热点也随之集中在轨道站点周边地区,以站城一体开发的方式供应大量复合空间,来承载多种城市功能,满足市民多层次的活动需求。

2 站城一体开发的设计核心转移

面对日益增长的客运量与高度复合的城市功能,站城一体开发的范围不仅包含轨道交通站点的上盖综合体,周边地区聚集的建筑群也被纳入进来,设计核心也发生了转移。开发模式从“轨道+物业”升级到新一代的“轨道+土地+产业”和“轨道+社区+产业”模式,全方位、多层次、多部门协同推进,在轨道交通(枢纽)站点周边有效土地范围内,打造全新的、多功能一体化的建筑群。香港的九龙站上盖综合开发、东京的中城(Midtown)、涩谷之光、二子玉川站周边综合开发、大阪的Grand Front[2]等,都是新一代模式引导下的优秀实践。这些项目中,以交通换乘空间为原点,搭建起步行者优先的多层次空间骨架,串联一系列公共服务和公共交通设施,结合各建筑的竖向交通设施,把市民输送到各种商业和服务设施。同时,各个层面的步行系统都与优美的城市景观、绿地系统紧密联系。

例如,九龙站上盖综合开发项目,设有众多观景平台来欣赏维多利亚港美景和中环的城市天际线;东京中城的北侧就是碧绿葱翠的中城花园(Midtown Garden);二子玉川站周边综合开发连通了二子玉公园、多摩川。可以发现,传统针对建筑单体的功能布局、流线组织与建筑设计手法,在站城一体开发中已经不再发挥决定性的作用,设计的核心转向了塑造一个与区域公共交通网络、公共服务网络、绿道景观网络无缝衔接的轨道上的“城中之城”。

3 “三网合一”理念

“三网合一”理念是结合新一代站城一体开发模式,从发达地区优秀实践经验总结而成。该理念的核心,即将轨道站点(枢纽)周边地区的公共交通、公共服务、绿道景观三大网络进行有机统一,三网重叠度最高的区域是站点上盖综合体所在区域;从另一个角度来看,依托轨道站点(枢纽)而打造站城一体开发区域,是周边地区公共交通、公共服务、绿道景观三大网络的发散“原点”。该理念的目标是,最大化站城一体的公益性特征以全面支撑居住、商业和商务服务等营利性功能,同时改善周边地区社区品质,促进地区产业提升。为实现“站”与“城”以及站点周边地区的良性互动,“三网合一”理念针对三大网络分别有如下开发策略。

(1)公共交通策略:站城一体开发范围内,以轨道站点(特别是枢纽站)为原点,利用立体化、全天候的步行系统连结K+R、P+R以及配套停车设施、公交站点(场)、对外交通设施(长途汽车站、城际站、高铁站);如果周边已有轨道交通网络,应通过合理的通道(地下通道、地面步道、空中连廊)进行对接。

(2)公共服务策略:人行流线与商业动线紧密互动,便民设施、公共服务设施、城市产业服务设施按步行距离圈层式布局,同时流线应可无缝对接营利性功能建筑的竖向交通设施。

(3)绿道景观策略:灵活利用室外空间、屋顶平台、步行系统,与站城一体开发范围以外的城市公园与绿地系统、绿道系统产生互动关系。

通过三大开发策略,“三网合一”理念将使站城一体开发实现大规模客流集散的效益最优化,支撑并引领周边地区发展。

4 街区尺度的“三网合一”实践

以韶关市高铁站文商旅中枢一体化开发实践3为例,说明在多地块的街区规模中,如何以“三网合一”理念引导站城一体开发的规划设计,并落实三大开发策略。

4.1 开发背景与定位

韶关所在的三城旅游经济圈(韶关、郴州、赣州组成的“红三角”旅游经济圈)自然人文资源丰富,高铁交通带动力强,已形成较好的口碑,并有一定的品牌基础(图1)。在区域旅游产业协同提升的大背景下,韶关的旅游业迅速崛起,成为城市的经济支柱产业之一。粤北高铁韶关站文商旅中枢项目将把握这一机遇,全方位满足全域旅游大趋势对韶关旅游业提出的新要求,完善各类交通接驳设施,打造粤北高铁交通枢纽第一站,并以韶关高铁站为原点,打造粤北文旅服务产业基地,塑造京广高铁黄金通道上的粤北旅游经济门户[3]。

1 三城旅游经济圈

4.2 以地块开敞空间序列为切入点

粤北高铁韶关站文商旅中枢项目位于武广高铁专线韶关站周边,项目总用地面积34ha,总建设量78万m2,由4个地块组成,具备塑造城市标志空间的用地条件(图2)。基于4个开发地块的空间格局,以及北面紧邻高铁站前集散广场、南端面朝北江和韶关的生态沙洲,以高铁站前集散广场、北江绿道系统为起始点,串联4个地块的空间序列成为塑造公共空间骨架的最优解。同时,与地区衔接的公共交通网络、公共服务网络、绿道景观网从“面”降维到“线”,变成带状融合到这个空间序列中。最终,规划设计出一条尺度多样、层次丰富的文旅风貌带,串联4个开发地块,每个地块的产业服务主题分别为“动力韶关”“魅力韶关”“实力韶关”“文化韶关”(图3),并打造出“粤北文商旅中枢、韶关大旅游门户”(图4)。

2 韶关市高铁站文商旅中枢一体化开发规划设计范围及现状情况

3 一带通两心、四片落组团的功能结构

4 韶关市高铁站文商旅中枢一体化开发鸟瞰图

4.3 以文旅风貌带融合“三网”

文旅风貌带除了限定4个地块的开敞空间格局,也形成了一个连贯的全天候步行空间。文旅风貌带的两端连接高铁站前集散广场和北江水岸,是重要的公共交通枢纽和绿道景观系统。“两端一线”的哑铃状格局使人流在两端集散的同时,在中部可以安全、舒适、无障碍地流动,并能快速进入各种产业服务建筑。

文旅风貌带北端是“动力韶关”版块,旅游集散中心、购物中心和酒店设置于板块两侧,其间建设漏斗状带天幕的广场,以扩展高铁前广场集散空间(图5)。同时,天幕成为视觉中心,引导客流进入。贴近建筑裙房,建设长途客运站、公交首末站、出租车站、社会停车场、旅游专线区、自驾停车场、自驾租车区等交通设施,为城市游客提供交通换乘的工具载体,成为全域旅游的起始点。

文旅风貌带中段是“魅力韶关”和“实力韶关”两个版块。前者将建设旅游展示中心,以深度体验为核心、多元展示为手段,凸显韶关旅游门户形象(图6);后者发挥韶关山水人文资源优势,打造韶关、郴州、赣州三城旅游经济圈中枢站,拉动知名旅游品牌企业总部集聚(图7)。两大版块相得益彰,合力塑造城市级的旅游产业服务核心,推动全域旅游产业的服务品质提升。

文旅风貌带南端“文化韶关”版块将打造“韶关之窗”剧场,包括策划韶关主题文化秀,讲韶关故事,弘扬韶关文化;建设“韶关游”主题馆,收录韶关著名的山水人文旅游景点,集中展示旅游景点的人文、历史背景(图8)。融合城市滨水绿道和景观系统的两大文化主题场所将成为旅客流动的重要吸引点。

通过文旅风貌带的串联打造四大版块,将韶关高铁站与区域旅游交通网络实现无缝衔接,以“线”带“面”支撑地区的旅游服务网络,同时一体化开发区域的开敞空间与城市的绿地景观系统也紧密结合在一起。

5 动力韶关版块

6 魅力韶关版块

7 实力韶关版块

8 文化韶关版块

5 社区尺度的“三网合一”实践

以成都市双流西站站城一体化开发实践4为例,说明在多街区的社区尺度中,如何以“三网合一”理念引导站城一体开发的规划设计,并落实三大开发策略。

5.1 开发背景与定位

双流西站位于成都市双流区,距双流国际机场3km,距中心城区20km,30min车程范围内。双流西站地区已设有成绵乐高铁、地铁3号线,未来地铁10号线、17号线也在此处换乘,800m范围内也有地铁14号线经过,规划设计范围总用地面积约588ha(图9)。顺应双流区锐意打造国际一流临空经济区和自由贸易区的发展雄心,双流西站枢纽周边800m范围地区将依托空港与轨道交通优势,打造一个产城融合、站城一体的国际化活力城区。

9 双流西站站城一体化开发规划设计范围及现状情况

5.2 以产业发展为基础搭建空间骨架

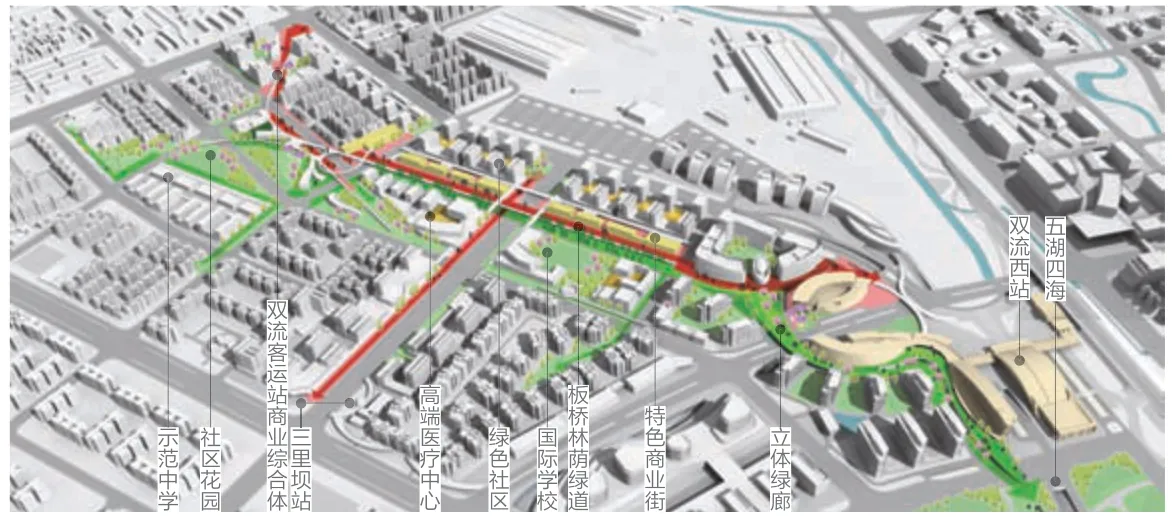

为实现社区规模的协同发展,发挥未来网络状轨道交通网线路中5个轨道站点的优势,一体化开发首先梳理了周边可开发用地,以双流西站枢纽为中心,联合三里坝、双流客运中心、环港北路三个地铁站塑造产业发展带。每个产业带虽然直线距离约1km,但有双轨道站点带动,产业人员可以在整个社区快速流动。双流西站西侧有城市级绿地“五湖西海”,北侧社区未来有社区级绿地和依托道路形成网络状的路旁绿化系统。综合考虑公共交通网络、产业服务网络以及绿道景观网络后,整个区域以“一心三带多节点”空间结构模式(图10),围绕花园城市主题,将地区绿道网、交通网、服务网有机融合,构建地下空间、消费空间、休闲空间多节点相连的高品质花园社区(图11)[4]。

10 空间策略

11 双流西站站城一体化开发鸟瞰效果图

5.3 一心三带多节点相连打造“三网合一”

以双流西站枢纽核心区临空服务业为中心,向外辐射航空经济、城市服务、商旅休闲的三大产业带格局。

枢纽中心是整个地区的公共交通网络、公共服务网络、绿道景观网络的发散“原点”,并且是高度重叠区。交通换乘、临空商业、旅游服务、酒店商务、文化体验、高端居住等功能汇聚于一体,以“活力的双流中枢,魅力的空港地标”打造一个功能复合、换乘便捷、极具标识性的站场综合体(图12)。综合体落实立体换乘的原则,加强高铁双流西站、地铁双流西站、公交与综合体的无缝衔接。城际和地铁出站旅客通过地下空间,可快速到达三个地块综合体交通核、公交、P+R停车场、出租车及网约车K+R停靠站(图13)。通过交通核和地下通廊,客流被顺势接入商业空间。通过环形路径的商业动线,商业与交通空间浑然一体,在商业中庭节点的引导下,客流被进一步向上导入酒店、商务、商业、旅游服务设施,形成活力的双流商业中枢(图14)。

12 双流西站站场综合体

13 双流西站站场综合体交通换乘组织示意

14 双流西站站场综合体人流动线组织示意

三大产业带,即特色产业功能集聚的带型空间,也是各种产业服务设施集中区,更是多层次步行通道。枢纽中心向南建设环港活力走廊,利用地块内部空间塑造开敞空间序列,连接地铁14号线环港路北段站,打造总部办公、航空展览、航空培训、航空研发等功能于一体的环港临空产业带(图15);向西依托金河路地下地上步行道塑造一体开发商业走廊,连接地铁3号线三里坝站,同时依托“五湖四海”发展集都市休闲、商旅文化、高品质生活于一体的商旅休闲产业带(图16);向北打造板桥林荫走廊,结合多层次的步行廊道连接地铁14号线双流客运中心站,引入国际学校、医疗中心、人才社区等高端服务设施,成片打造区域配套服务带(图17)。

15 环港临空产业带

16 商旅休闲产业带

17 区域配套服务带

依托“五湖四海”、主次干道的绿化、社区绿地,形成大斑块与小廊道相互交织的绿道景观网络。同时,绿道景观网络与枢纽中心、产业发展带相互交错的区域可利用城市边角地建设口袋公园、街头绿地,实现多个节点与一心三带中的公共交通网络、公共服务网络深度相连。

通过三条产业带和多节点网络空间,站场综合体作为枢纽中心,与社区的次级公共交通网络、公共服务网络、绿道景观网络再一次融合,实现整体开发范围的“三网合一”。一体化开发在带动区域产业促进、交通增效、民生提质的同时,将打造出成都西部的新客厅、双流空港枢纽的新地标、临空经济的新引擎。

6 总结

通过上述两种规模的站城一体化开发实践可以看出,首先,公共交通网络、公共服务网络、绿道景观网络是搭建一体化区域中公共空间骨架的依据。在街区规模中,公共空间骨架可以是各个地块中内部开敞空间组合所形成的序列,而在社区规模中,这个骨架会附着于结合轨道站点网络打造的产业带或发展轴上,产业带或发展轴所在的街区则可以继续应用地块规模的“三网合一”理念。其次,“三网合一”理念就是通过立体化、多层次的空间组织手段将三者有机融合,并以此布局站点周边的不同城市功能。在街区规模的开发中,这种融合集中于较为简单的线性空间与周边建筑的多层次立体互动中,但在社区规模中,线性空间会交织成网络,各种要素也随之产生层级差别,不同的社区位置,三大网络重叠度也有所差别,而枢纽中心必定会是重叠度最高的区域。最终,“站”作为“城”与区域共融的接入点,“城”的运作也离不开“站”的支撑,两者实现深度一体化,并推动周边城市区域的发展提升。

注释

1 轨道线路包含地铁、市域快轨、单轨、轻轨、现代有轨、APM、磁悬浮7 种制式线路。

2 线网车站中每个车站只统计一次,换乘站不重复统计。

3 韶关市高铁站文商旅中枢一体化开发项目为策划阶段项目。

4 成都市双流西站站城一体化开发项目的588ha 范围城市设计(含空间策略)于2019 年6 月29 日通过成都市双流区城乡规划委员会审议。