站城一体化设计中的性能化方法研究

——基于因子分析和R 型聚类建立站域空间的关联模型

2019-09-11戚广平张晨阳戴一正

戚广平 张晨阳 戴一正

QI Guangping,ZHANG Chenyang,DAI Yizheng

1 同济大学建筑与城市规划学院

2 安徽师范大学地理与旅游学院

3 东南大学建筑学院

自1863年世界上第一条地铁线路——伦敦大都会铁路开通运行以来,轨道交通开始与城市建成区紧密地连接起来。随着城市的扩张,欧洲传统的火车站也逐渐被城市建成区所包围,自20世纪60年代开始,以火车站为中心的内城复兴和城市更新成为欧洲城市建设的一项重要课题,整合交通网络的“节点”和城市空间的“场所”被视为一条有效的途径。美国,作为小汽车交通形式下城市蔓延发展的代表,在1990年总结出了“公共交通引导城市”(TOD)的建设策略;而远在1913年,新的纽约中央火车站在曼哈顿的中心建成,形成了包括办公楼和酒店在内的“中央车站区”,这在实践中检验了轨道交通建设和城市开发同步展开的新模式[1]。

站城一体化开发(Integrated Station-City Development)是日建设计在日本轨道交通发达、枢纽地区高强度开发的现状中总结出的一种开发模式,它是TOD(Transit-Oriented Development)理论在亚洲城市高密度环境下的一种在地化的衍生,是交通引导城市发展的基本原则在铁路这种交通方式下的具体体现(图1)。站城一体开发是东京、大阪、香港等亚洲高密度城市的铁路交通站区的典型发展模式,也是当前我国轨道交通站区的设计趋势[2]。

由于站城一体化开发覆盖了多种设计对象,涉及了多重空间领域,设计者必须通过整体的方式看待问题[3];且各设计对象、空间领域之间又不仅是形式上的简单关联,而是有包括空间、功能等在内的多重关系,因此我们需引入“性能”作为设计的主要依据。在此,性能既是设计的目标起点,又是设计的评价终点,因此可以整合站城一体化开发中的设计对象、设计范围和设计过程[4]。

1 站城一体化设计中的性能化方法

1.1 站城一体化设计系统

在“站”与“城”高度融合、同步开发、综合考虑价值收益的背景下,我们需要将轨道交通客站及其周边城市区域作为一个整体来进行设计,这个整体即“站域”,而这种整体的设计方法即城市设计的方法。本文参照高铁三圈层理论和TOD理论,将站域的范围界定为:以轨交客站为中心,600~800m步行可达的或被便捷的站区接驳交通紧密连接的区域。

站域是一种难以被全面把握和设计的系统,其最显著的特征便是它的复杂性,这表现在:1)包含的设计要素繁多;2)设计要素间的相互关系复杂;3)从属于多个权属主体;4)包含了多种用地性质;5)涉及多种交通方式。由于站域的多数设计目标都能转化为具体的空间需求,空间的设计反过来又能决定站域的使用特性;因此,以空间作为站域设计的操作对象能以空间之间的关系作用于城市的交通、土地、景观等物质系统,反映和影响城市的制度、文化、交流等社会组织系统;简化站域空间各要素之间的关联关系,完整地描述出站域中的行为与特征,有效地推动站域中各个维度的整合。

1 日本大阪站“站城一体化开发”图解

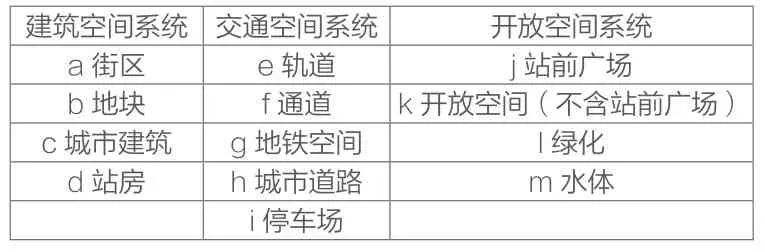

本文中对于空间的研究涉及站域空间中的空间要素和空间属性两个方面,并将空间要素归纳在建筑空间系统、交通空间系统和开放空间系统这三组空间系统之中,它们三者相互关联,但同时又能形成各自的体系(表1)[5]。

本文将站域空间的空间属性分为空间要素的个体属性和要素间的关系属性,其中个体属性又分为个体的物质属性和个体的意象属性(表2)。个体的物质属性即空间的三维特征;个体的意象属性则借鉴了1960年凯文·林奇在《城市意象》(The Image of the City)一书中归纳的形体环境五要素[6],反映了人对于空间的认知;构型关系属性反映的是空间要素间的两两关系以及多要素中的结构组织。

表1 站域空间的空间要素

表2 站域空间的空间属性

1.2 站域空间设计的关联模型

有了空间作为站域空间设计的操作对象,本文要进一步分析的是如何针对该对象进行设计。传统的设计方法是先根据设计的目标和边界条件得到一个大概的方向,然后进行试设计,再通过站域空间的指标体系对其进行评价、反馈和优化。但在这种设计方法中,设计对象和设计指标之间的关系不够紧密,设计在一种缺乏目的性的状态下进行,这导致设计的结果无法准确贴合设计意图,从而产生很多反复;因此本文希望在设计对象和设计指标之间建立起关联模型,使设计过程更为快速、精准和成熟。

本文借鉴性能化设计的方法来整合站域空间设计的指标层面和对象层面,即以设计结果为导向,基于设计对象和设计目标,面向具体的边界条件,通过设定模拟场景、建立关联模型、求解空间属性和优化设计结果来进行设计(图2)。

由于性能化设计是一种以性能为导向的设计,因此作为性能的指标也是本文构建关联模型的核心。通过单个性能指标整合与其相关的空间系统,再将多个性能指标进行聚合,从而将站域空间的指标体系和空间系统紧密地关联起来,这个关联的结果即本文所要建立的“多指标关联模型”[7]。

2 站域空间中的性能化设计方法

1.3 站域空间的指标体系

站域空间的指标体系涉及诸多方面,如站域空间的交通集散、功能分布、土地开发、生活环境、生态绿化等;站域空间的指标体系一般可以分为三个层级:总体目标、子目标和性能指标(图3)[8]。

总体目标是一种定性的描述,往往来自于城市总体设计目标、社会综合的价值理想以及城市规划中的相关内容。根据节点与场所理论,站域空间的价值可以体现为节点的交通价值和城市的功能价值;其中,城市的功能主要表现为居民的社会、经济和文化活动,因此城市的功能价值又可分为体现社会和文化活动的场所价值,以及体现经济活动的经济价值。综上,站城一体化的开发目标可以总结为交通效益、经济效益和场所效益。

子目标往往由城市设计的投资人和城市环境的使用者提出,城市设计师需要进行充分的沟通和调研,如轨道部门提出的“解决站域空间停车难的问题”。

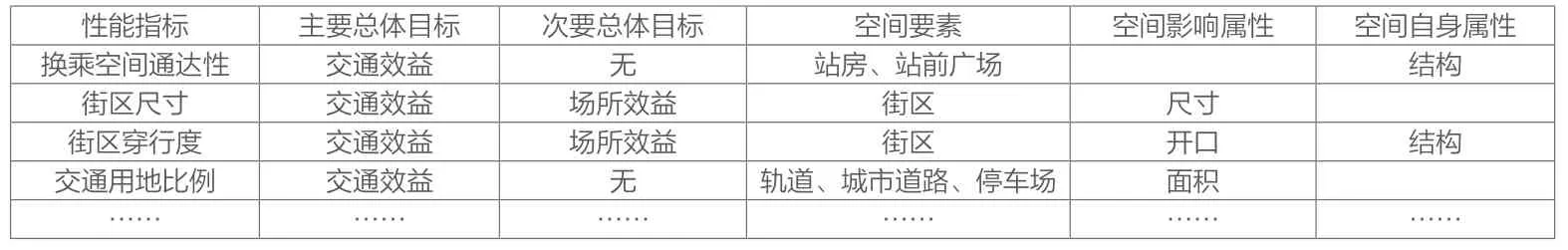

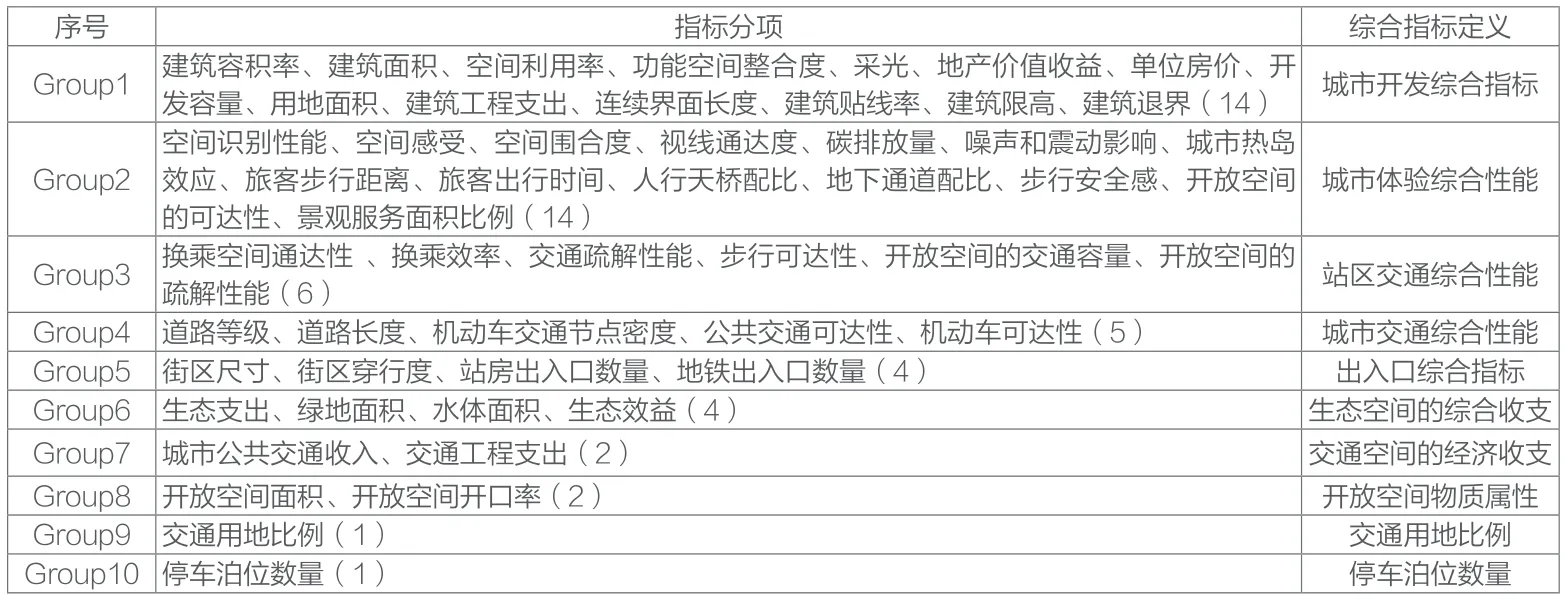

性能指标是城市物质空间要素介入子目标后的结果,是设计师结合自己的专业知识列出的既能反映子目标的要求,又能评估设计结果是否达到子目标的一种指标,如“停车泊位数量”[9]。本文以笔者自身实践经验为基础,结合期刊论文、设计任务书、设计资料集以及设计文本的查阅,归纳出站域空间中53项与空间要素相关的常见评价指标,即本文中的性能指标(表3)。

3 站域空间的指标体系

表3 站域空间的53项性能指标

但是根据表3列出的当前设计站域空间时最常使用的性能指标,只能评价设计结果而不能指导设计的过程,这是因为性能指标的数量过于庞大,对于设计方向的引导各不相同,甚至相互冲突。例如从指标“地产价值收益”的角度来看,城市建筑的建设自然越多越好,但“建筑工程支出”“采光”“碳排放量”“生态效益”等性能指标又引导设计师削减城市建筑的开发容量。

如果以“交通效益”“经济效益”和“场所效益”三项总体目标作为指导设计的指标,其指导设计过程的效果仍不理想,这是因为总体目标并不是基于物质空间要素进行划分的,造成的结果是三项总体目标涉及的空间要素过多的重合,使它们在指导站域空间设计时产生粘连,设计的结果相互之间无法独立(图4)。

因此我们需要梳理站域空间的53项性能指标,基于空间要素和空间属性重新对它们进行分类,从而为站域空间的城市设计提供能够指导设计过程的综合性能指标。

4 总体目标之间的相互关系

2 站域空间性能指标的因子分析

本文采用聚类分析的方法对站域空间性能指标进行分类,不需要预设类别的数量和各类别的特点,而是基于指标间的底层相关性进行计算。性能指标是一种抽象的分类对象,本节借鉴了Q型聚类分析中的因子分析方法,通过分析指标间的关联机制,提取关联因子,从而建立性能指标的因子分析表,为进一步的聚类分析提供数据基础。

2.1 R型聚类中的因子分析

聚类分析根据研究对象的区别可分为Q型聚类分析和R型聚类分析,Q型聚类分析用于划分实体研究对象的类别,R型聚类用于划分指标或变量的类别,本文采用的聚类分析方法属于R型聚类分析。

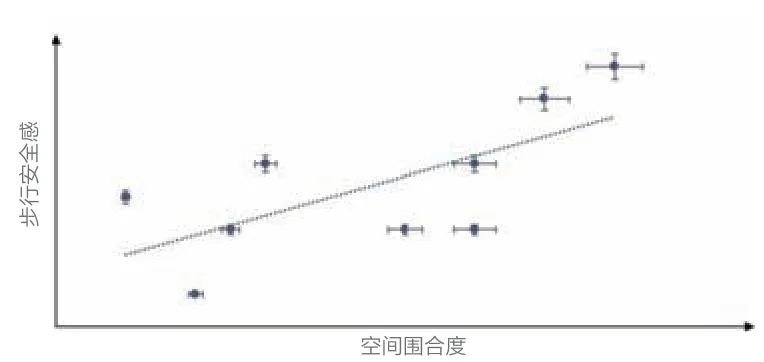

一般的R型聚类分析是通过统计样本的指标数据进行,如对于“步行安全感”和“空间围合度”两项性能指标,我们可以通过测量、调研、问卷等方式获取多个站域的数据,将“步行安全感”的数据作为y值,“空间围合度”的数据作为x值,计算两者的相关性[10](图5)。以此类推,可计算53项性能指标间的两两相关性系数,再根据相关性系数的大小,对指标进行分类。

然而对于本研究而言,这种R型聚类方法并不适用,这是因为站域空间是由设计师规划和设计出来的,其各项性能指标在数值方面的关联受到主观决策的影响,它是一种设计结果,而非内在关联的表现;基于指标数值进行的聚类分析,没有考虑空间要素和空间属性的影响,其结果仅是一种简化了的指标体系,仍然不能指导设计的过程[11]。

因此本研究创新性地研究了一套基于因子分析的R型聚类算法,将性能指标从数个关联因子的角度进行分析,分别计算性能指标在这些因子中的相关性系数,最后再进行综合解算。这种因子分析法不同于Q型聚类分析中的因子分析法,它不是基于数据的测量和调研,而是基于关联因子的类型。

5 回归分析示意图

2.2 性能指标间的关联机制

要对性能指标进行因子分析,首先要分析性能指标间的关联机制,并从中提取出关联因子;而性能指标间的关联机制取决于性能指标对站域空间设计过程的指导机制。

性能指标对站域空间设计过程的指导机制可以简化为:明确设计的总体目标——提取该指标涉及的空间要素——求解符合总体目标时空间各项属性的数据。因此我们可以将性能指标间的相同之处归为以下三类:面向相似的总体目标、基于相似的空间要素、影响相似的空间属性。由此,得出性能指标间的三种关联机制,即目标关联、对象关联和过程关联,性能指标之间是否具有相关性取决于它们之间是否有上述三种关联(图6)。

6 性能指标的关联示意图

具体分析上述三种关联机制:

(1)目标关联。当两项性能指标有相同的总体目标时便需要综合考虑,例如“建筑工程支出”和“交通工程支出”,它们虽然基于完全不同的空间要素,但是都面向“经济效益”的总体目标,可以通过削减“交通工程支出”来弥补“建筑工程支出”的缺口,而保持总的“经济效益”不亏损。性能指标所属的总体目标并非是绝对的,如“旅客的出行时间”既关乎交通效益中交通的便捷程度,又涉及场所效益中旅客的感受,因此我们将性能指标所属的总体目标分为主要总体目标和次要总体目标两项关联因子。

(2)对象关联。当两个性能指标基于相似的空间要素时,我们即可以认为它们有对象的关联;对象的关联不能单独作用,必须与过程的关联结合起来考虑,如“建筑面积”和“采光”虽然都基于建筑,但因驱动不同的空间属性使二者在指导设计的过程中不具备关联。

(3)过程关联。当两个性能指标基于相似的空间要素又影响着相似的空间属性时,它们自然存在着关联;当两个性能指标影响着相似的空间属性,但基于不同的空间要素时,它们同样有可能存在着关联,这是因为不同的空间要素之间也会存在着相互影响,如街区尺寸的变化会影响道路长度的变化。因此我们需要将空间属性分为两类,一类是会对其他空间要素产生影响的属性(表2中有下划线的属性),另一类是只对此要素本身产生作用的属性(表2中无下划线的属性),而后者必须基于相似的空间要素才能产生关联。

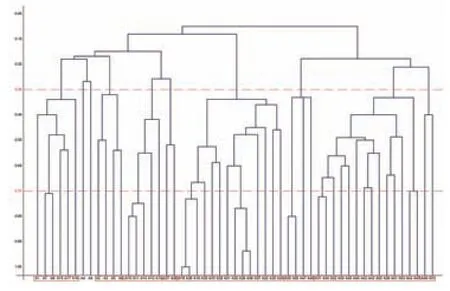

7 聚类谱系图

2.3 性能指标的因子分析表

基于性能指标间的关联机制,我们可以提取出五项关联因子,分别是:主要总体目标、次要总体目标、空间要素、构型影响属性、构型自身属性。依照这五项关联因子制作53项性能指标的因子分析表(表4)。用数字和字母对关联因子进行编号,从而将通过文字描述的表4转化为计算机可以识别的表5。

表4 性能指标的因子分析表(局部)

表5 性能指标的因子计算表(局部)

3 站域空间性能指标的聚类分析

根据因子分析计算表,便可以分别计算性能指标在各关联因子中的相关性,再综合解算便可求得性能指标间的相关性系数,最后根据相关性系数完成聚类分析。

3.1 相关性系数的计算

本文中关联因子相关性系数的计算,是将两个指标相同的因子数量作为分子,两个指标中因子个数较多的那个指标的因子个数作为分母,这个比值可以描述两个指标相似部分占总体的比例,即两个指标在该因子方面的相关性系数。

对于性能指标间的五个关联因子,由于关联因子间存在着相互的作用机制,我们根据2.2节对于关联机制的分析,将这五个关联因子分为两组分别求解其相关性系数。

第一组关联因子是“主要总体目标”和“次要总体目标”,其相关性系数计算公式为:

其中rp为目标相关性系数,nfn代表b指标的总体目标中与a指标的主要总体目标一致的份数,nsn代表b指标的总体目标中与a指标的次要总体目标一致的份数。

第二组关联因子是“空间要素”“空间影响属性”和“空间自身属性”,根据2.2节对三项因子间相互作用机制的分析,将其转化为数学逻辑,可以推演出其相关性系数计算公式:

其中rx为空间要素相关性系数,可以用公式三来计算;ry为空间自身属性相关性系数,rz为空间影响属性相关性系数,计算公式同上;ny1是第一个指标空间自身属性的个数,ny2是第二个指标空间自身属性的个数,nz1和nz2同理。

其中nxn代表两个指标间共有的空间要素的个数,nx1、nx2同上。

由于以上两组关联因子之间不具备过多的相互作用,因此可以通过加权的方式进行解算(权重系数的推导过程略去):

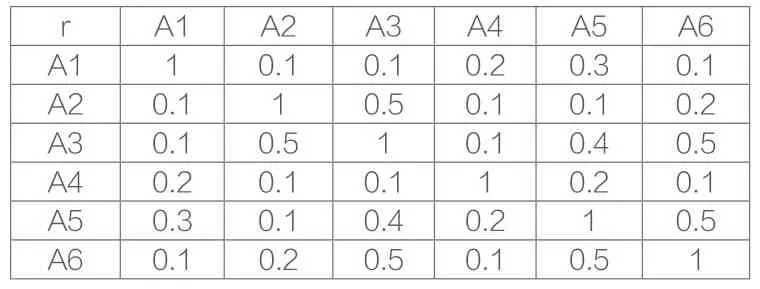

上述的数学公式可转化为Excel中的计算程序用来处理表5,从而得出53项性能指标间的相关性系数表格(表6)。

表6 相关性系数表(局部,仅展示到小数点后1位)

3.2 聚类谱系图的分析

将表6导入MATLAB软件中,可绘制出53项性能指标的聚类谱系图(图7),经过对聚类结果的分析,作者认为相关性系数为0.3时,每一种类型都具备较为明确的指向,类型间的区别也可以清晰地显现,因此将相关性大于0.3的指标聚为一类,于是将53项性能指标划分入10种类型里。将每种类型都定义为一种综合性能指标,并根据该种指标的特点为其命名,可得综合性能指标汇总表(表7)。

表7 综合性能指标汇总表

4 综合性能指标详解——以城市开发综合指标为例

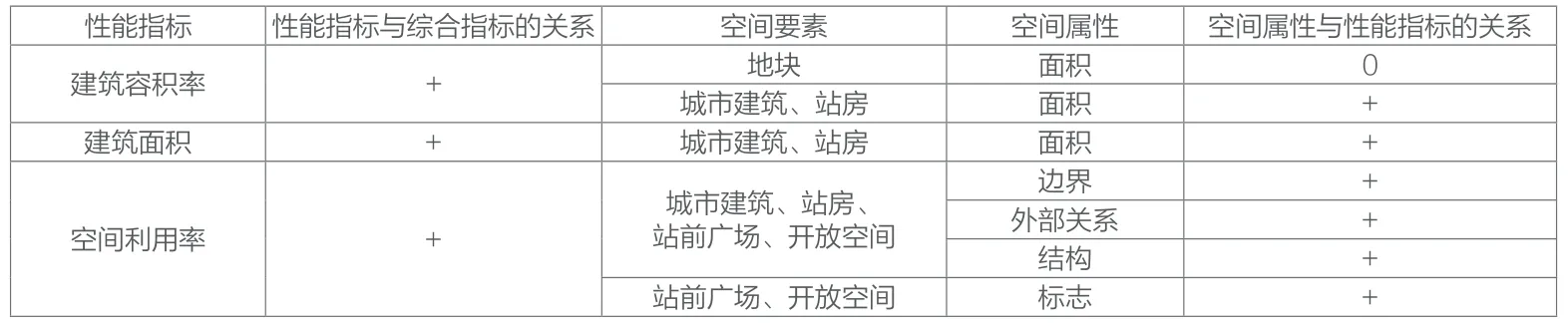

多项性能指标聚类而成的综合性能指标将会影响哪些空间要素的哪项空间属性,又将指导该属性向哪个方向优化,本文将以表7中的Group1(城市开发综合指标)为例说明这个问题。

根据表7可知,城市开发综合指标包含了14个性能指标分项,为了进一步阐述城市开发综合指标与其涉及的性能指标、空间要素以及空间属性之间的关系,笔者根据表4制作了城市开发综合指标的分项关系表(表8)[12]。

其中“+”意为正相关,“-”意为负相关,“0”意为该属性虽然影响性能评价,但其本身不可变动;由于空间属性并非全部能够量化,所以需要界定属性正负的定义,但限于篇幅此处略去,仅在表9中展示最终结论,读者亦可通过表9反推此处的定义。

根据表8我们可以清晰地看出各项性能指标与城市开发综合指标之间的关系,以及具体到某一个空间要素的某一项空间属性与各项性能指标之间的关系。更进一步,我们可以将性能指标这一层级抽离,直接分析城市开发综合指标与站域空间构型系统之间的关系,从而得到真正能够用于指导站域空间设计过程的关联模型(表9)。

表8 城市开发综合指标的分项关系表(局部)

表9 城市开发综合指标的关联模型

5 结语

本文在站城一体化开发的背景下,打破站与城之间的界限,将其空间要素和空间属性进一步分解,再通过性能指标的梳理将各种空间要素和空间属性重新组合起来,建立起了一套以多个综合评价指标为核心的设计体系——关联模型。

从最终梳理的结果来看,本文将指标体系与设计系统紧密联系在一起,并分析出了具体的设计建议,使综合性能指标可以在站域空间设计过程中起到评价设计和指导设计两方面的作用,为站域空间的设计提供了一条简化路径。