高铁圈层时空范围的修正研究

2019-09-11张晨阳钱巧云戴一正

张晨阳 钱巧云 戴一正

ZHANG Chenyang,QIAN Qiaoyun,DAI Yizheng

1 安徽师范大学地理与旅游学院

2 东南大学建筑学院

高铁枢纽是一种重要的城市触媒,对城市的功能布局有着显著的影响,而随着地块与高铁枢纽距离的增加,地块受到枢纽的辐射影响也逐渐减弱,这种影响机制使高铁站区呈现圈层化发展趋势,这便是高铁圈层理论的主要内涵[1]。高铁圈层理论是现阶段指导站区功能布局的科学依据之一,与高铁枢纽的距离越近,地块的功能配比应越向站区功能或借助枢纽通勤的功能倾斜[2]。

然而,通过研究我国当前大型铁路站区的实际情况,发现其功能布局并不符合高铁圈层结构模型的范围划定(图1)。因此,根据我国铁路站区的建成实际对高铁站区的圈层范围进行修正十分必要。

1 高铁圈层时空范围的理论研究

1.1 高铁站区圈层范围划分的相关研究

对于高铁站区的研究来说,高铁圈层理论最重要的贡献在于对研究范围的划分。高铁圈层理论脱胎于城市地理学中的圈层结构理论,这种理论认为产业布局、经济形态、人口和建筑密度均从城市建成区中心向城市周边地区层级化演变,并将整个区域划分为内圈层(市中心)、中圈层(城郊)和外圈层(远郊)三个层次[3]。

在早期学者对于站区的研究中,站区的范围是模糊的,例如斯卡洛夫等(1982)在《城市交通枢纽的发展》一书中提到的交通枢纽在发展过程中与城市关系的演变关系;美国学者Wayne Attoe等在1989年提出的城市触媒(Urban Catalysts)理论;Cervero 等在1997年提出的站域空间开发的3D 原则(Density 密度、Diversity 多样性、Design 合理的设计),均未明确界定站区的范围,也未总结出交通枢纽影响强度的衰减规律。直到Schutz(1998)、Pol(2002)等人通过研究法国、德国、日本等国家成熟的铁路站区案例,提出“三个发展区”的概念,才建立了高铁圈层理论,解决了站区范围划分的问题。

在之后我国学者的相关研究中,可以看出其研究范围明显受到高铁圈层理论的影响。例如,王腾等(2006)在《火车站综合体与城市催化》中关于火车站对城市催化作用的范围,万娟等(2007)在《从城市、建筑一体化角度看新型城市火车站发展》中站房与城市一体化发展的阐述,庄宇等(2016)在《站城协同》一书中对“站城”概念的解析,崔叙等(2015)在《大城市铁路客站邻接区用地构成及强度研究》中对“邻接区”的界定。

目前针对高铁圈层范围本身的研究仍然缺乏,国内外学者在城市等时交通圈、TOD社区范围、城市轨交站点等领域做出了很多研究,这些成果对本文亦有十分重要的借鉴意义。

1.2 圈层结构模型的时空范围

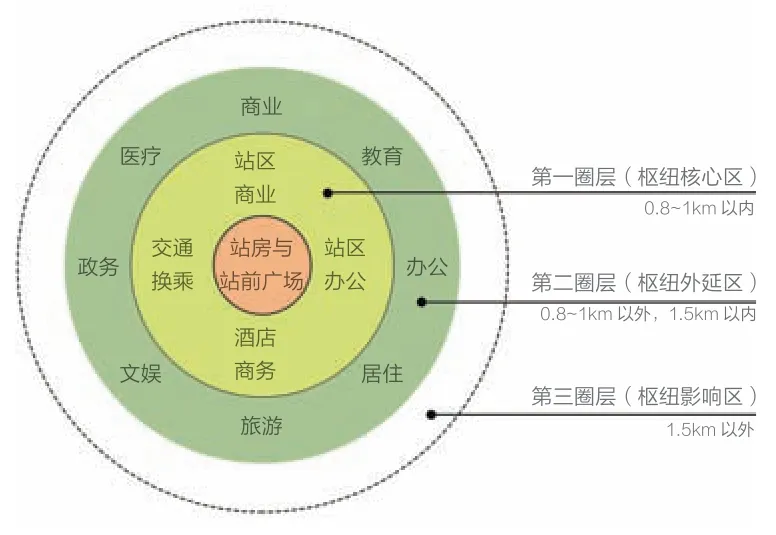

高铁圈层理论中圈层结构模型的范围是以空间距离来划分的。具体而言,以高铁站房为中心,0.8~1km以内为第一圈层(枢纽核心区),圈层内以站区功能和站区辅助功能为主;0.8~1km以外、1.5km以内为第二圈层(枢纽外延区),圈层内以借助枢纽通勤的功能为主;1.5km以外为第三圈层(枢纽影响区),圈层内的功能布局与城市一般区域无异[4](图2)。

1 沿铁路线路布局的重庆西站站区规划用地图

2 高铁圈层结构模型

地块圈层化分布的本质是受到高铁枢纽辐射的强度不同,而这种强度可以用可达性进行评价。如果只依据空间距离来划分圈层范围,则没有考虑到站区实际对可达性的影响。因此,我们可以参考TOD理论(公交导向的发展模式)中对TOD空间单元的划分方式,通过时间距离来修正高铁圈层的范围。

有研究表明,大多数人愿意步行的时间在2min之内,40%的人愿意步行4min,只有不超过10%的人愿意步行10min[5],因此 Peter Calthorpe在1990年将TOD空间单元的半径设置为10min的步行距离,即600~800m,这个距离基本对应了高铁第一圈层的范围。高铁第二圈层的边界是1.5km,大概是16min的步行距离,虽然超过了大多数人愿意花费的步行时间,但如果作为通勤距离而言,仍然是可以接受的[6]。因此,本文将10min出行距离和16min出行距离定义为高铁站区三圈层的划分界限。

2 站区等时交通圈的计算

2.1 站区交通行为的类型

高铁站区与城市公交站点区域不同,高铁站区是多种交通方式的综合枢纽,存在着多种交通换乘行为,这个交通体系的集合被称为站区集疏运系统[7]。旅客在进出高铁站点时,可以采用多种交通方式,因此不能以单一的步行出行距离作为圈层范围的划分依据,而是需要对不同类型的交通行为进行分析(表1)。

表1 高铁站区换乘交通工具对比分析表

(1)步行交通。步行交通是圈层划分的基础,是最灵活的出行方式,但同时也最为脆弱,随着距离的增加,其可达性的衰减也最为显著。

(2)城市轨道交通。城市轨交具有安全高效、车次频、运量大等特点,是高铁集疏客流最理想的交通方式;在与轨交衔接的高铁站点中,轨道交通的平均客流分担率远远大于其他交通方式[8]。因此,城市轨道交通应在高铁圈层范围划分时充分考虑。

(3)城市普通公交。城市普通公交运量有限,旅客离开高铁站点时如果选择普通公交则经常需要排队上车,出行时间较长;且我国当前高铁站多采用上进下出的站房形制,站房出入口与公交站点常常不在同一楼层,步行距离较远。因此,高铁站点的影响力难以通过普通公交进行投射。

(4)出租车与私家车。出租车与私家车具有时间灵活、路线灵活、舒适性高等优点,但运量较低、花费较高,短距离出行不占优势,因此不适合作为圈层范围的划分依据。

(5)共享单车。共享单车是近年来兴起的新型交通方式,具有花费少、速度快、出行灵活等优点,能够有效地增加城市公交的辐射范围[9]。但高铁站区中的交通行为通常需要携带较多的行李,不适合骑乘单车;且站区中设置的空中连廊和地下步行通道无法承载共享单车的通行,骑行环境比较恶劣,不适合采用[10]。

综上所述,高铁圈层范围的划分应主要考虑步行和城市轨道交通两种交通行为。文章选取了北京西站、北京站、南京站和重庆西站四个高铁站区,并分析站区周边1.5km范围内交通的现状(图3~6)。

2.2 出行时间数据的获取

选择了交通行为,下一步便是获取对应的交通出行时间,借助互联网地图工具来计算两点之间的“时间距离”。随着信息网络和智能出行的持续发展,国内外互联网地图公司纷纷着眼于地图地理信息的开发和研究。在线地图平台通过对用户进行实时监控,完成与出行时间有关的数据采集,这些数据包括交通系统参数、GPS导航定位、实时路况、公共交通班次等全出行链的多源信息[11]。

互联网地图不仅数据采集的来源十分广泛,其计算方式也更为科学。例如通过Webster延误模型,可对交通信号交叉口产生的延误时间进行计算和预估;结合SPSS软件分析不同交通方式的综合数据;通过对多次数据的反复验证获取合理的平均值。出行时间的计算方式在互联网企业的运作中快速迭代优化,并在实践中不断被公众接受[12]。

3 北京西站交通现状分析

4 北京站交通现状分析

5 南京站交通现状分析

6 重庆西站交通现状分析

基于开放的API接口,互联网地图的出行时间数据对圈层研究而言具有以下三点优势:

(1)全出行链的时间数据,包括自驾、公交、步行和骑行四种交通方式的出行时间,能为铁路站区“时间距离”的计算提供全面的数据支持。

(2)极大地规避常规方法的建模瓶颈,减少常规工作中的建模工作,将研究者从基础性的工作中解放出来。

(3)大型互联网公司打破了原来相互孤立的交通评估系统,通过免费向社会提供交通出行服务,实现数据源的稳定和数据的实时更新。

2.3 出行时间数据的分析与计算

出行时间数据分析与计算的基本思路是:1)将Arcgis中的站区地图进行50m×50m的栅格化处理,再将栅格中心的数据导入Excel表格中;2)在百度地图API中通过Python Excel模块抓取每个栅格中心附近的POI点作为路径终点,以高铁站点作为路径起点,获取路径所需的通行时间,并导入Excel表格中;3)在Arcgis中根据通行时间的长短,对栅格赋予颜色,导出图形文件;4)最后,在PS中对缺少POI点的栅格进行补充上色[13]。

在这个计算过程中,存在两个问题需要单独讨论(图7)。

(1)出行的起点如何确定。如果从高铁圈层理论的定义出发,应当以站房的中心作为出行的起点;但对于大型高铁站房来说,旅客从站房中心走到站房边缘就需要3min以上,如果按照这种计算方式,越大的高铁站房,其影响的城市范围越小,这种结果显然是不合理的[14]。因此,本研究使用高铁站房的出口作为出行的起点来计算,而在百度地图API即时路径规划中,也是自动选择距离终点最近的高铁出口作为路径规划的起点,这种方式是更为科学的。

7 高铁站区等时出行圈计算原理图解

(2)轨道交通出行时间如何处理。轨道交通出行时间受到实际班次的影响,路径规划的数据不够稳定;短距离出行中,乘坐轨道交通所花费时间可能更高,但由于其出行舒适度较强,旅客对其忍耐程度更高,因此不能与步行采用相同的时间来界定圈层范围[15]。综上,我们将乘坐一次轨道交通的时间折算为6min(实际包括换乘步行时间、检票时间、等候时间和乘车时间,约11min左右),并以轨交站点的出口为起点,计算轨交站点的辐射范围;如果轨交站点的辐射范围(10min步行范围,即折算后的16min综合出行范围)与高铁站点的16min步行圈相连,即可认为该范围是高铁圈层的一部分,否则不予考虑。

根据上述的计算方式,分析了北京西站、北京站、南京站和重庆西站四个高铁站区的等时出行圈,并在同一比例尺下进行比较(图8~11)。

3 圈层范围的修正

根据高铁站区等时出行圈的计算结果,发现高铁圈层范围的划分与理想状况下的圈层结构模型出入较大,对照站区交通现状分析(图3~6),从以下四个方面对圈层范围做出修正。。

3.1 基于站房形制的修正

不同的站房形制导致不同的圈层范围。首先是站房规模的影响,站房的规模越大,其出入口分布就越广,影响的城市区域范围就越大。其次是站房与轨道关系的影响,线侧式站房只能辐射轨道一侧的城市区域,产生半圆形的圈层结构(图9);而跨线式站房则能辐射轨道两侧的城市区域,产生整圆形的圈层结构[16](图8)。最后是站房出入口设置的影响,例如重庆西站虽然是跨线式站房,但由于其二期建设尚未完工,只在站房东侧设置有出入口,因此其圈层范围无法延伸至站房西侧(图11)。

8 北京西站等时出行圈

9 北京站等时出行圈

10 南京站等时出行圈

11 重庆西站等时出行圈

3.2 基于土地开发状况的修正

相比于北京西站(图8)较完整的圈层结构,南京站(图10)的圈层则相对较为狭长,这是因为南京站南侧为玄武湖,北侧为红山森林公园,地形影响了南京站站区各地块的可达性。除了湖泊、河流、山脉等自然地形的影响,铁轨、工地、公园、学校、居住区等较为封闭的大型地块对圈层结构完整性的破坏也是显著的,这在新建铁路站区中的体现尤为明显(图11)。

3.3 基于道路状况的修正

完整的圈层结构是建立在完整、通畅的步行系统之上的,而高铁枢纽区域集中了多条高等级道路,对步行系统的冲击是相当严重的,导致从起点至终点需要通过长距离的绕行。北京站和北京西站由于建立了架空的步行通廊,使其圈层能够沿垂直轨道的方向伸展(图8,9);而重庆西站由于步行系统尚未建设完毕,无法徒步跨越站前的快速路,因此只能沿平行轨道的方向发展(图11)。

另外,路网的密度也影响圈层结构的范围,北京站较北京西站而言,其街区更小,道路更密集,其圈层的边界因此就更饱满,圈层的单侧范围也更大。

3.4 基于轨道交通站点的修正

在高铁圈层理论中补充城市轨道交通的出行方式,对圈层结构模型有巨大的修正效果。圈层结构模型由同心圆结构转变为一个中心、多个副中心的组团结构。

但轨道交通站点对圈层结构模型的影响要与站区步行体系综合考虑,例如,在南京站站区的研究中,南京站共有1号线和3号线两条地铁穿过,周边有小市站、红山公园站、南京林业大学站和新模范马路站四个轨交站点,但这四个轨交站点与南京站之间的步行所需时间分别为26、27、41、47min;除了小市站,其余三个站点的10min步行圈均与南京站的16min步行圈相离,因此不能视作南京站圈层结构的组成部分(图10)。

4 结语

文章通过分析高铁站区多种交通行为对圈层范围划分的影响,以及总结互联网出行时间数据的提取与分析技术,得出高铁站区等时出行圈的计算方法。并以此为依据,对四个典型的高铁站区进行分析,进而提出修正高铁圈层时空范围的建议。

高铁的圈层并不能简化为一种同心圆结构,而是因站而异、应地而异、应时而异。规划师在对高铁站区进行规划时,应当充分考虑站房形制、站区条件和建设时序,从而合理地划分枢纽核心区、枢纽外延区和枢纽影响区的范围,进而分区进行功能布局,并提出科学的近远期开发建议。