论当代书法发展背景之“唐楷时代”

2019-09-10黄修珠

黄修珠

摘 要:唐代楷书代表着中国书法发展数千年的最高成就,是技术层面的集成与总结。唐楷在用笔中正、纵势结字、布局匀称等方面的实践与审美经验成为千百年“唐楷时代”效法学习的不二选择,同时其精致的审美意识和规范——唐楷意识也成为后人超越技术阶段、追求汉魏六朝古典审美风尚的思想障碍和技术障碍。自宋米芾、姜夔直至晚清康有为为代表的理论家不断对此进行理论上的反思与批评,反映出书法审美上的社会现实功用需求与艺术性要求之间的差异与矛盾。

关键词:唐楷时代;唐楷意识;卑唐

一

任何事物的发展都会有一个大的时代背景,并深受这个时代审美风尚的笼罩与浸染而不能须臾离,书法艺术的发展同样如此。启功先生曾说:“风气囿人,不易转也。一乡一地一时代,其书格必有其同处。故古人笔迹,为唐为宋为明为清,入目可辨。”{1}这就是大的时代风气所形成的共性特点。

当代书法复兴四十年,受益于时代条件,从书学研究到书法实践较前均有所突破和逾越,但是纵观书法史的發展脉络,汉魏晋唐书法的经典性至今仍无可置疑,楷法晋唐仍然是学习者的不二门径。晋楷一系即指小字,不以铭石。唐楷缵魏碑余绪,字径增大,成擘窠大字,至中晚唐颜柳出,用笔结字均极端美化和规范,允成楷书学习的极则典范。欧阳修说:“书之盛莫盛于唐”,唐代非但士人工书,即“武夫悍将暨楷书手辈字皆可爱”{2},即盛称唐代的楷书成就。唐以降,千数百年,代相传习,耳濡目染,继承的即是唐楷的发展成果,体现在日常书写意识中,形成经典的唐楷审美意识,这种“唐楷意识”逐渐积淀、固化成为大的时代审美背景,即我们将要探讨的所谓“唐楷时代”。

身处“唐楷时代”,“父兄之教,师友所讲,临摹称引,皆在于是,故终身盘施,不能出唐宋人肘下。”{3}长久以来形成的书法审美上的集体无意识会对我们遥望先唐的书法传统形成思想上和行为上的障碍,也因此不断受到宋代以来理论家的批评。南宋姜夔在《续书谱·真书》中说:

真书以平正为善,此世俗之论,唐人之失也。古今真书之妙无出锺元常,其次则王逸少,今观二家之书皆潇洒纵横,何拘平正?良由唐人以书判取士,而士大夫字书类有科举习气,颜鲁公作《干禄字书》是其证也。矧欧虞颜柳,前后相望,故唐人下笔应规入矩,无复魏晋飘逸之气。且字之长短、小大、斜正、疏密、天然不齐,孰能一之?谓如“东”字之长,“西”字之短,“口”字之小,“体”字之大,“朋”字之斜,“党”字之正,“千”字之疏,“万”字之密,画多者宜瘦,画少者宜肥。魏晋书法之高,良由各尽字之真态,不以私意参之耳。{4}

姜夔的这段话,其核心要义揭出了唐人楷书在用笔、结字方面的得与失,其实正是唐人之异于先唐传统的重要特点。

(一)用笔的变革

所谓“唐人尚法,用心意极精”{5},指用笔中正,过于严谨,几无轻松率意之致。表现在三个方面:

1.锋正则笔正:以中锋用笔为上

“侧锋取妍,鍾王不传之秘”(《翰林粹言》)当今已成为基本常识,一是缘于侧锋取势,欲右先左,笔分阴阳,中侧不拘,如此则“体韵遒举,风彩飘然。一点一拂,动笔皆竒。”(南齐谢赫《古画品录》)所以风韵偕出也。自颜柳氏之后,由于端楷擘窠大字的需要,用笔以中正为主,不事侧锋。加上柳公权对穆宗笔谏之说,后人误会其辞{6},复以儒家伦理观念相附会,以人品衡书品,于是“正锋”之说衍成“中锋”说。中锋说大行其道,侧锋用笔成了左道旁门,或成中锋之附庸。其实姜夔论用笔时业已指出“笔正则锋藏,笔偃则锋出。一起一倒,一晦一明,而神奇出焉。”(《续书谱·用笔》)这就是“惟笔软则奇怪生”的最好诠释。

至北宋,沈括在《梦溪笔谈》中说:“江南徐铉善小篆,映日视之,画之中心有一缕浓墨正当其中,至于屈折处亦当中,无有偏侧处,乃笔锋直下不倒侧,故锋常在画中,此用笔之法也。”{7}徐铉小篆除今见《峄山刻石》外,尚有《许真人井铭》,典型的铁线篆、玉箸篆,柔翰的特点无从体现,所见单调的直线与曲线,对比一下《琅琊台刻石》,秦篆笔法韵致荡然。

中锋论到了北宋中期的章友直,其工无以复加,据张邦基《墨庄漫录》载,其能“纵横各作十九画,成一碁局”“作十圆圈成一射帖”,而且“其笔之粗细、间架、疏密无毫发之失。”{8}观今传其篆书《阎立本步辇图跋》,事涉夸饰,即如其真,虽工不贵。

清人奉中锋论为极则,烧毫、卷帛而书,用心良苦,以此求笔法,真南辕北辙。周汝昌先生说:“写字之时,笔管绝对没有‘永远垂直’的怪事情存在过。只要一写起来,执笔的指,运笔的腕,都要活动,笔管也就要活动——倾侧。不然,笔管‘永远垂直’(为了正锋),势必得笔管(和执笔的手)绝对地跟着笔尖跑。那就成了一种垂直‘画道道儿’的机器,焉能产生书法——并且成为艺术?”“只要笔管一倾侧,‘锋’就不可能真‘正’真‘中’。”{9}此理甚明。

2. 挑剔成为积习

所谓挑剔,就是钩挑之笔。姜夔说:“挑剔者字之步履,欲其沈实。晋人挑剔或带斜拂,或横引向外,至颜柳始正锋为之,正锋则无飘逸之气。”{10}“斜拂”“横引向外”乃是隶书的笔法遗存,魏晋去汉未远,笔法尚存前代规模,故锺繇楷书并无挑剔之笔,至王羲之《兰亭》、北魏墓志始有,但并不典型,表现在竖画直而钩挑弯,智永《千文》的所谓“蟹爪钩”可以看作是汉魏笔法斜拂、横引向唐人钩挑的过渡。真正的钩挑之笔,确乎至颜柳正锋方为极则,竖画弯而钩挑直,因此,钩挑近直是正锋用笔的典型特征。正锋钩挑则魏晋人斜拂横引而气韵生动的审美感受不存,代之而起的是劲利刚直外耀筋骨的味道。在米芾看来,这种显筋露骨就是“怒张”{11},就是“剑拔弩张”之意,与“鼓努为力”{12}颇同其趣,有用意太过的作意痕迹,亦即后来康有为所谓“唐以后之书争”之“争”{13},失去了用笔的“和”气与古意。因此,米芾对此批评可谓不遗余力:

颜真卿学禇遂良既成,自以挑踢名家,作用太多,无平淡天成之趣。……大扺颜柳挑踢为后世恶札之祖,从此古法荡无遗矣。安氏《鹿肉干脯帖》、苏氏《马病帖》,浑厚淳古无挑踢,是刑部尚书时合作。{14}

米芾谓“颜鲁公行字可教,真便入俗品”(《海岳名言》),所持的根据便是相较于颜行书中绝无顿挫华饰而多自然流畅的屋漏痕意味,其楷书中的挑剔笔法“无平淡天成之趣”,亦不“浑厚淳古”。米芾对柳公权的批判同此,只是态度更为严厉而已,认为柳不但“为丑怪恶札之祖”,而且是“俗书之祖”,从书法品格上完全予以否定。又辩世俗以颜柳“筋骨”为优者说:“世人但以怒张为筋骨,不知不怒张自有筋骨焉。”(《海岳名言》)“欧怪禇妍不自持,犹能半蹈古人规。公权丑怪恶札祖,从兹古法荡无遗。”(《书史》)颜柳真成了历史的罪人。

米芾站在恢复古风的立场上,以正锋挑剔为矢的,几欲将将颜柳置于万劫不复的境地,古今书法批评之严峻苛厉无过于此。但我们不能就此武断地认为米芾的批评任性而缺乏历史观念。故康有为也说:“米元章讥鲁公书丑怪恶札,未免太过。然出牙布爪,无复古人渊永浑厚之意。”{15}颜柳的历史贡献是毋庸置疑的,但他们留给后世典型的“唐楷意识”确乎成了取向魏晋风范的最大的障碍。{16}

赵孟頫一生浸淫二王,入古之深,唐以后罕匹,但处身于颜柳以降的“唐楷时代”,难以超脱是一定的,正所谓“时代压之,不能高古”(米芾《草书帖》)。周汝昌先生曾谓赵《临兰亭》无一笔合{17},足以发人深省。其原因除了字势的平正呆板,上下行气的缺乏映带联络之外,即在于用笔正锋挑踢、转折妄生圭角的笔法形态与王羲之相去甚远。当年论《冯摹兰亭》之真伪,唐兰说:“辨古人墨迹,必须区别出不同时代的风格。魏晋墨迹的用笔方法,隋唐时人已大不相同。因之唐人摹晋帖,间架结构,分行布白,可能保存若干本来面目,但风格已迥然不同。”他认为:“《张金界奴本》第二行‘事’字中直笔下端没有趯,而转笔出锋,向左作势,因之极似隶书的方笔,有魏晋六朝遗意。这种笔法在后代是不大有的,也是明清以来刻帖家所刻不出来的。”{18}唐兰先生以钩挑验之以判定时代,正与姜夔的观点如合符契,在近代以来,还是很有见地的。

3. 用笔华饰,成描画之习,失生动之趣

所谓华饰,特指颜柳以来为了丰富和美化点画的外在形象而在用笔起收转折处强加顿挫回复等动作,后人在摹习颜柳时又进一步夸张这种用笔以致丧失了笔势的自然流畅。这种华饰用笔在篆书时代的鸟凤龙虫书等美术字中应不乏见,有描摹客观形象的意图。自隶变以后,书法脱离了仿形的特点,抽取掉应物之象,装饰性美化在书写性日益强化的同时逐渐消隐,因此,用笔华饰于书法而言是一种倒退。黄惇先生指出:“装饰性的大楷对我们深入学习行草书的障碍是非常大的。这就是这么多年以来培养了这么多写颜字、柳字的小学生,但会写行书的非常少。”{19}其原因即在于摹习者过于关注点画形状而忽略了用笔流美的根本要求,这叫“因形害势”。

但根据米芾说法,这种华饰用笔乃是出于刻工,《海岳名言》中明确指出:

石刻不可学,但自书使人刻之,已非己书也,故必须真迹观之乃得趣。如颜真卿每使家僮刻字,故会主人意,修改披撆,致大失真。唯吉州庐山题名,题讫而去,后人刻之,故皆得其真,无做作凡差,乃知颜出于褚也。又真迹皆无蚕头燕尾之笔。{20}

可见,这种美化的装饰性用笔之流行,乃非善学者之病也。但是,用笔中正、转折挑剔分明也是導致这种用笔现象的根源。

由唐楷而生的这种华饰现象一是直接导致用笔标准化,以致点画都成了标准配件,是催生雕版宋体美术字的直接原因。二是误导学习者“外状其形而内迷其理”(《书谱》),以笔追刀,描头画角,致使用笔刻板僵化,缺乏生动的意趣。孙过庭《书谱》说:“元常不草,使转纵横”,以“伯英不真”与“元常不草”对举,可知“元常不草”即确指锺繇章程楷书。锺繇今所见者以《荐季直表》墨本为近真,观其笔势左右开阖,“妙在左右有牝牡相得之致,一字一画之工拙不计也。”{21}尚遗有隶书八分翩翩自得的活泼韵致,与唐楷尤其是颜柳的端正严苛大异其趣。{22}

孙过庭复谓“真以点画为形质,使转为情性”,指出楷书并非如后世印象中的刻板端正,若然“真不通草,殊非翰札”,即书写无草书之使转,导致性情顿失而近吏楷、匠人书也,此即姜夔所批评的“科举习气”,而这正是唐楷时代异于先唐楷书的重要特征。

(二)字势以平正为善

1. 字势端正而乏动势。

姜夔批评唐人“楷书以平正为善”,实指唐人字势端平,无欹侧纵横之变化,违背了书法艺术的自然要求。唐欧阳询《传授诀》云:“四面停均,八边具备。短长合度,粗细折中。心眼准程,疏密欹正。”{23}最大程度地实现了实用审美的极端标准。书法到了如此程度,锺王楷书潇洒纵横的自然属性当然就荡然无存。这种审美标准不可能出现在唐代以前的汉魏六朝。王右军《题卫夫人笔阵图后》云:“欲书者先干研墨,凝神静思,预想字形大小、偃仰、平直、振动,令筋脉相连,意在笔前,然后作字。若平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,此不是书,但得其点画尔。”{24}其主张与唐人的要求可谓背道而驰。

在米芾看来,字势的端正平稳有一个发展过程,“字之八面唯尚真楷见之,大小各自有分。智永有八面,已少锺法。丁道护、欧虞笔始匀,古法亡矣。”(《海岳名言》)所谓八面,即“四面停均,八边具备”“上下方整,前后齐平”之意,米芾认为自智永开启了唐人八面结字的门径,认为这是对锺法的缺失。如此相较,锺法即是两面,即左右,这正是八分隶书的重要特征。因此从此角度言,锺之真楷与八分隶书在体势上并无本质的区别,所以锺书是潇洒纵横,不拘平正的。经过智永和尚的递传,到了丁道护、欧虞之辈,字势愈加端正,锺之“不草而使转纵横”的古意就彻底丧失了。下逮颜柳,确乎字势端正照人,有正色临朝的庙堂气象,但这种审美和书法本质上自然率真、不拘一格的要求是两码事,所以不断受到后世的批评与质疑,据宋魏泰《东轩笔录》载:“江南李后主善书。尝与近臣语书,有言:‘颜鲁公端劲有法者。’后主鄙之曰:‘真卿之书有法而无佳处,正如扠手并脚田舍汉耳。’”{25}李后主认为“扠手并脚”固然“端劲有法”,但不体韵遒举遂难成佳赏耳。

按照姜夔的见解,颜柳之端劲缘于唐人以書判取士,确是实情,而科举时代之前并无此种现实功利的驱动。后世处于“唐楷时代”的裹挟,其艺术性的审美抉择只能在欧颜柳等有限的空间里进行,字势由追求生动自然转而追求稳定端直,可以说现代美术字是这种审美发展的必然的归宿。

2. 纵势结字,重心偏上

楷书本出于古隶八分,结字以横扁为势,纵势结字即指易横为纵,字势狭长,这是唐以来楷书的显著特点。宋黄伯思《跋陈碧虚所书相鹤经后》较为客观地揭示了这个问题:

自秦易篆为佐隶,至汉世去古未远,当时正隶体尚有篆籀意象。厥后魏钟元常及士季、晋王世将、逸少、子敬作小楷法皆出于迁就汉隶,运笔结体既圜劲淡雅,字率扁而弗椭。今传世者若钟书《力命表》、尚书《宣示》,世将《上晋元帝二表》,逸少《曹娥帖》,大令《洛神帖》,虽经摹拓而古隶典刑具在。至江左六朝,若谢宣城、萧挹辈,虽不以书名世,至其小楷若《齐海陵王志》《开善寺碑》犹有钟王遗范。至陈隋间,正书结字渐方,唐初犹尔。独欧阳率更虞永兴易方为长,以就姿媚,后人竞效之,遽不及二人远甚,而钟王楷法弥远矣。{26}

“字率扁而弗椭”,意指横势结字,“椭”即圆而方正之意。黄伯思认为楷书因“迁就汉隶”,率多横势,由横势变为方正,始自陈隋。至唐初诸公一变而为纵长,始成后世典型,很有见地。虽不尽然,大体如是,此譬如诗律,李杜之前偶有合者,李杜之后无不合者。

楷书结字的纵长,会出现结字重心的上移,以符合修长、崇高的审美感受,表现在字形结构上的特点即是上紧下松。当代启功先生娴于结字,对结字规律有很详细的论证,可以看作是对唐楷结字意识的总结。

启功先生在《论书随笔》中“论结字”时说:“在解剖书法艺术结字时无意中发现了几个问题”,其中第一点就是先生所谓的“结字黄金律”,原文稍涉复杂,括其大意,是指出结字重心偏左偏上,左、上之于右、下之比为0.382∶0.618,就是数学中黄金分割比率。这就是启功先生所认为的“纵横聚散最相关”之处。{27}第二点是指出“各笔之间,先紧后松”,与第四点“字的整体外形也是先小后大”同理。并申说“由于先紧后松的原关系,结成整字也必呈现先小后大,先窄后宽的现象。”{28}

“结字黄金律”绝对是主张结字为先的启功先生的得意发现。 但启功先生所总结的楷书的结字规律是不具有普遍性的,只能大致符合唐楷(或仅限于柳体)的结字特点{29}。如果“先紧后松”“字的整體外形先小后大”,如何解释“口”“日”“田”“皿”等字必定呈现上大下小的倒梯形?相反,上开下合(先松后紧)反倒是古法用笔的特点,其原因正在于腕势空间的局限(愈靠近手腕,空间愈迫狭),往往出现字形结构重心偏下、上松下紧。设想“口”“田”等字写成启功先生主张的先小后大,先窄后宽的梯形结构,手势是多么的别扭而不自然。先唐楷书甚至二王行书经常出现结字上疏下密,其由亦在于此。唐以来有意复古者,如李邕行书、元柯九思楷书,有意识将很多字上部舒展开来,致使结字出现重心偏下之感,倒显得古意盎然,别有况味。{30}总之古法特征是遵循书写的自然之道,唐以后结字往往遵循人的主观审美,以审美代自然迷失了书法以道为归的主旨,是唐代以来书法寖衰品格不高的最主要原因。

3. 结字展促,大小一伦

大小一伦即篇章之内,字形大小均一齐整。这可以说是楷书规范书写的一种审美理想,但这种理想直到尚法的唐楷时代的来临才得以实现。按照米芾的观点:“篆籀各随字形大小,故知百物之状,活动圆备,各各自足。隶乃始有展促之势,而三代法亡矣。”(《海岳名言》)字形大小本来是天然不齐的,即姜夔所谓“各尽字之真态”,这是古法。但隶书兴,“以私意参之”,破坏了古法。“私意”者何,“展促”是也。何谓“展促”?米芾说:

唐人以徐浩比僧虔,甚失当。浩大小一伦,犹吏楷也。僧虔、萧子云传锺法,与子敬无异。大小各有分,不一伦。徐浩为颜真卿辟客,书韵自张颠血脉来,教颜“大字促令小,小字展令大”非古也。{31}

展,张开,舒展;促,靠近,压迫。就是利用开合敛纵的“裹束”(张怀瓘语)手段“小字展令大,大字促令小”,使得原本“大小各自有分”“各各自足”的字形变得大小一伦,整齐如一,这就是“展促”。传王羲之书论中就有类似表述{32},南齐王僧虔亦曾主张“稠必昴萃,约实箕张”{33},隋释智果谓“繁则减除,疏当补续”“孤单必大,重并仍促”{34}等,正是“展促”之意。但米芾认为若此非古,视为“排字”{35},并且用自己的实践经验驳斥了张旭教给徐浩、颜真卿的“谬论”,并且认为如此“安排费工,岂能垂世?”从根本上否定了这种方法的存在意义。{36}姜夔在总结唐人之失的时候也认为这是抛弃了“魏晋书法之高”的根本,但这恰恰是唐人尚法表现在结字布局上的典型特征。

二

论唐楷时代的“唐楷意识”,不得不提到康有为。康氏论书多偏激,沙孟海先生谓之“天空地阔,大言炎炎”{37},但实不乏真知灼见。《广艺舟双楫》之“原书第一”:“综而论之,书学与治法,势变略同。周以前为一体势,汉为一体势,魏晋至今为一体势,皆千数百年一变。”{38}

如果细而论之,则将魏晋至今以唐为界,唐以后随着社会需求(如科举)和文化传播条件(如印刷)的助推,唐楷意识成了主流的审美时尚,谓之“唐代楷书意识笼罩的时代”。在这种时代条件下,康氏继承了米芾、姜夔的批判思想,在《广艺舟双楫》中专辟“卑唐”篇,谓唐楷“专讲结构,几若算子。截鹤续凫,整齐过甚。欧虞褚薛,笔法虽未尽亡,然浇淳散朴,古意已漓。而颜柳迭奏,澌灭尽矣。”又说:“唐人讲结构自贤于宋明,然以古为师,以魏晋绳之,则卑薄已甚。若从唐人入手,则终身浅薄,无复有窥见古人之日。”并以学习古文为例,指出不但不学唐,而且“终身不见一唐碑可也。”他认为唐碑有存六朝法度“体意质厚”“古意未漓”“茂密之意”者如《兖公碑》《阿育王碑》等等,唐人却“不甚称之”,而“其见称诸家,皆最能變古者”。{39}这就是“淳漓一迁,质文三变”(《书谱》),恰恰体现了审美上由汉魏六朝崇尚“芙蓉出水”到大唐盛世偏重“错彩镂金”的重要转换。{40}

贬低唐碑所具有的法度森严、整饬端正的高华之美当然是缺乏历史观念的意气之辞,但康有为指出唐代作为中国书法史上重要的分水岭,其前其后所产生的巨大差异可谓慧眼独具。他在《广艺舟双楫·馀论》中指出:

六朝笔法,所以迥绝后世者,结体之密,用笔之厚,最其显著。而其笔画意势舒长,虽极小字,严整之中,无不纵笔势之宕往。自唐以后,局促褊急,若有不终日之势,此真古今人之不相及也。约而论之,自唐为界,唐以前之书密,唐以后之书疏;唐以前之书茂,唐以后之书凋;唐以前之书舒,唐以后之书迫;唐以前之书厚,唐以后之书薄;唐以前之书和,唐以后之书争;唐以前之书涩,唐以后之书滑;唐以前之书曲,唐以后之书直;唐以前之书纵,唐以后之书敛。{41}

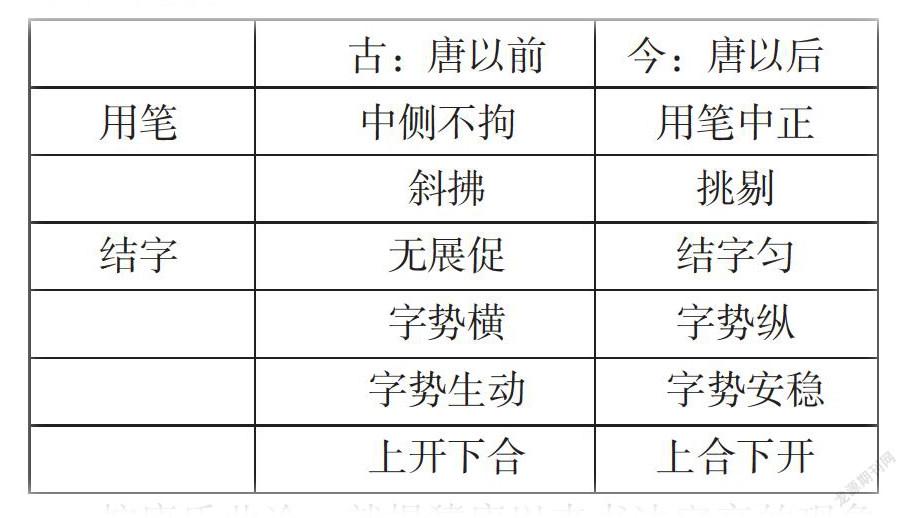

按康氏论先唐独指六朝北碑,乃是局限。按照启功先生“一乡一地一时代,其书格必有其同处”的观点,一乡一地是为“小同”,一时代乃是“大同”,是为“存异求同”是也。因此,概括康氏之说就是唐以前书茂密舒展,朴厚自然,唐以后凋疏拘陋,褊薄僵直,其精神意趣不啻天壤云泥之隔,其深层原因,即如前文所论(参见下表),不赘。

按康氏此论,就揭橥唐以来书法寖衰的现象自有其积极意义,应该引起当代书学研究者的重视与反思。但必须指出的是,唐楷时代的诸多弊端,过不在唐。唐人尚法,技法的成熟与完善是为历史进步,此毋庸置疑。但技法的成熟与完善意味着同时形成巨大而深远的覆盖性影响,成了后世跻攀先唐传统难以逾越的高山。尤其是宋以来,一方面抛弃了唐人的尚法精神,一方面笼罩在唐楷意识的阴影之下无路可寻。间虽有有识之士的反思与振作,但颓势难挽,每每仰望汉魏晋唐的古典传统,不觉都成了精神上的侏儒,徒唤奈何!

十数年前,书坛有“激活唐楷”之论,但并无确指所欲激者何。若指唐人的尚法精神则为可喜,若以当代意识重新演绎不知变而一味求变则为可忧。大概是针对当代人心浮躁,有累日之功无积年之力,甚或朝执笔而暮创造,又逢风气感召,怪力乱神之辈遂层出无穷,有识者欲矫其枉,故有此论。启功先生曾强调说:“人莫逃乎时代风气,虽大力者,创作与规避,两不可能。惟有广于借鉴,天然消化耳。”{42}走出唐楷时代是不可能,但是对唐楷意识的反思是必要的。“周虽旧邦,其命维新”,在继承唐楷时代带来的审美经验的同时要有历史意识,惟有借古开今不断超越方是大道,回视书法史上不断涌现的复古思潮便会看到它所产生的积极的历史意义。

注释:

①启功:《论书劄记》,《启功丛稿·艺论卷》,中华书局2004年版,第148页。

②[宋]欧阳修:《集古录》之《唐安公美政颂跋》, 四库全书本。

③[清]康有为:《广艺舟双楫·导源第十四》。唐宋人合称,其实宋人亦在唐人腋下。

④{10}[宋]姜夔:《续书谱》,四库全书本。

⑤冯班:《钝吟杂录》(卷七),四库全书本。

⑥《旧唐书》卷一百六十五:“穆宗政僻,尝问公权笔何尽善。对曰:‘用笔在心,心正则笔正。’上改容,知其笔谏也。” 四库全书本。

⑦[宋]沈括:《梦溪笔谈》(卷十七),四库全书本。

⑧[宋]张邦基:《墨庄漫录》(卷八),四库全书本。

⑨周汝昌:《永字八法:书法艺术讲义》,广西师范大学出版社2015年版,第15-16页。

{11}[宋]米芾:“筋骨之说出于柳。世人但以怒张为筋骨,不知不怒张自有筋骨焉。”(《海岳名言》)

{12}[唐]孙过庭:《书谱》:“右军之书,末年多妙。当缘思虑通审,志气和平。不激不厉而风规自远。子敬已下莫不鼓努为力,标置成体。”

{13}{41}康有为:《广艺舟双楫·余论第十九》,《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第837页。

{14}[宋]米芾:《宝晋英光集·跋颜平原帖》 ,四库全书本。

{15}康有为:《广艺舟双楫·卑唐十二》,第813页。《广艺舟双楫·余论十九》:“然《麻姑坛》握拳透爪,乃是鲁公得意之笔,所谓‘字外出力中藏棱’,鲁公诸碑,当以为第一也。” “握拳透爪”与“出牙布爪”何其肖似,一贬一褒,自相矛盾。

{16}业师黄惇先生曾有《颜柳的障碍》专题,矛头正是指此,可参稽。见《清理与超越:书法课堂讲录》,江苏美术出版社2007年版,第73頁。

{17}周原文说:“比如赵子昂力追右军,各系《兰亭》本他都见过题跋过,可他不临‘神龙本’,却单单临写‘定武’。我看了他的‘兰亭’,一笔也不是右军法。”(周汝昌:《永字八法:书法艺术讲义》,广西师范大学出版社2015版,第160页。当然赵是否见过今见所谓“神龙本”尚可讨论,但赵临《兰亭》正锋钩挑无侧媚之趣确是实情。

{18}唐兰:《神龙兰亭辨伪》,见 《唐兰全集3》之《论文集》(中)1949-1966,上海古籍出版社 2015年版, 第1326页。

{19}黄惇:《清理与超越:书法课堂讲录》,江苏美术出版社2007年版,第73页。

{20}[宋]米芾:《海岳名言》 ,四库全书本。

{21}[清]包世臣《艺舟双楫·述书上》引[清]黄小仲:《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第642页。

{22}张金梁先生《关于〈荐季直表〉研究的三个问题》中认为“《荐季直表》应划为‘行狎书’”,原因有四:“笔画露锋较多,出现大量连笔,结构有简化组合,行气章法自然变化”。认为“章程书办公施教亦要认真,其皆要点画真正不能马虎,惟行狎书可在隶字‘体’保持结构清楚的状态下,笔画可以较为随意书写。与前二者(指铭石书、章程书)相比,书写速度更快,点画结构趋向简约。《荐季直表》书法点画表现出了极大的灵活性,用笔正侧兼取,点画随心所欲神出鬼没,极变化之能事,已打破了章程书的局限更为抒情写意,这正是适应于写尺牍的行狎书的特点所在。”( 中国书法家协会编《全国第十届书学讨论会论文集》,中州古籍出版社2014年版,第53页、第54页。) 余有诗云:“草情分意祖元常,笔势翩然态万方。千古真诠浑不解,经生胥吏一何忙!”张先生先预设章程书如唐楷般严整即我所谓“唐楷意识”,宜有此论,好似以经生胥吏之作衡锺繇书。

{23}[宋]朱长文:《墨池编》,[清]倪涛:《六艺之一录》卷二百七十。

{24}[唐]张彦远著、范祥雍校:《法书要录》(卷一),人民美术出版社1964年版。

{25}[宋]魏泰:《东轩笔录》(卷十五),四库全书本。

{26}[宋]黄伯思:《东观余论》(卷下),四库全书本。

{27}启功:《论书绝句》九十九:“用笔何如结字难,纵横聚散最相关。一从证得黄金律,顿觉全牛骨隙宽。”关于启功先生的“结字黄金律”,可参稽邢德安先生《书法黄金律初探》,原文地址:http://blog.sina.com.cn/xingdean1940

{28}请参见启功:《论书随笔》,《启功丛稿·艺论卷》,中华书局2004年版,第125-131页。

{29}启功先生在讲结字黄金律时提到“在北碑中比较常见,若唐代颜真卿的《家庙碑》。把字撑满每格,于是拥挤迫塞,看着使人透不过气来。” 见启功:《论书随笔》,《启功丛稿·艺论卷》,中华书局2004年版,第127页。

{30}与书法可以比观的是唐宋以来的人物画,五短身材逐渐变为七尺之躯,人物的飘逸古雅之美变得修长挺拔,审美上的古今之隔泾渭分明。

{31}[宋]米芾:《海岳名言》,四库全书本。

{32}传《王羲之笔势论十二章》“视形章第三”:“务以平稳为本。分间布白,上下齐平。均其体制,大小尤难。大字促之贵小,小字宽之贵大,自然宽猛得所,不失其宜。”应是唐人书学思想。见宋陈思:《书苑菁华》(卷一),四库全书本。

{33}[南齐]王僧虔:《书赋》,宋朱长文《墨池编》卷四,四库全书本。

{34}[隋]释智果:《心成诵》,[宋]陈思:《书苑菁华》(卷二十),四库全书本。

{35}[宋]米芾:《海岳名言》有“蔡襄勒字,沈辽排字”云云,所谓“排”,即如排队之意。

{36}[宋]米芾:《海岳名言》:“‘小字展令大,大字促令小’是(张)颠教颜真卿论谬(谬论)。盖字自有大小相称,且如写“太一之殿”,作四窠分,岂可将‘一’字肥满一窠以对‘殿’字乎?盖自有相称大小,不展促也。余尝书‘天庆之观’,‘天’‘之’字皆四笔,‘庆’‘观’字多画,在下各随其相称写之,挂起气势自带过,皆如大小一般,虽真有飞动之势也。”

{37}沙孟海:《清代書法概说》,《中国美术全集·书法篆刻编·清代书法》(前言),上海书画出版社、上海人民美术出版社1989年版,第10页。

{38}康有为:《广艺舟双楫》,《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第 754页。

{39}均见康有为《广艺舟双楫·卑唐十二》“卑唐十二”,《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第812页、第813页。

{40}[梁]钟锺嵘:《诗品》(卷二),论颜延之诗,四库全书本。

{42}启功:《论书绝句一百首》(之九十八后注),《启功丛稿·艺论卷》,中华书局2004年版,第105页。

(作者单位:郑州大学书法学院)