以反腐败助推高质量发展的路径

2019-09-10徐永慧

徐永慧

摘要:经济实现高质量发展的表现形式多种多样,但根源在于经济增长动力机制的转变。相关描述统计显示,随着经济体所处经济增长动力阶段的提升,其腐败水平呈明显下降态势,从而要想实现经济增长动力的转型和高质量发展,进一步反腐败是我国的必要策略。通过对116个经济体在1996—2016年间的相关数据建立双向固定效应面板模型,实证考察了不同增长驱动阶段经济体的腐敗成因。全样本研究结果显示,收入不平等不一定直接加剧腐败,但的确会降低收入提升的降腐败效应;制度层面公民对社会规则的认可和服从、政府简政放权以及深化市场经济改革都有助于降低腐败发生率;自然资源租金的富裕和城市化的进展并不必然伴随腐败恶化,实际上由二者带来的经济增长更可能提升经济体的清廉水平。分样本研究显示,不同增长驱动阶段经济体的腐败成因表现出明显的异质性,效率驱动阶段的经济体应该重视收入分配不公对腐败的不利影响,而创新驱动阶段的经济体更多地依赖政治体系中的性别平等、教育以及相应的技术创新来实现反腐败。

关键词:反腐败;高质量;经济增长动力;收入不平等

中图分类号:F120文献标识码:A文章编号:1007-8266(2019)04-0045-12

习近平总书记在党的十九大报告中指出,“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”,明确了下一个阶段我国经济发展的主要目标和挑战。高质量发展是新常态下中国经济最鲜明的特征,反腐败作为十八大以来日益强化的一项系统工程,有助于创造良好的政治生态和市场环境,深化改革开放并促进微观企业和个人公平地分享发展成果。在此背景下,本文将考察处于不同经济增长驱动阶段的经济体的腐败成因,为我国实现高质量发展阶段转型中的反腐败路径设计提供启示。

一、文献综述

目前国内对高质量发展的研究主要有两个方向:一是对“经济高质量发展”的解读。经济高质量发展的表现形式多种多样,包括产业结构升级、深度城市化、技术创新、人力资本积累等,通过梳理发现,国内学者对实现高质量发展关键的一致解读是经济增长动力转换。二是实现高质量发展的挑战、策略或路径。学者们强调的因素各异,包括新经济、制度改革、绿色环保等,但从反腐败角度助推动力转换从而实现高质量发展的研究还没有发现。

(一)经济增长动力理论研究综述

经济增长理论始于哈罗德的《论动态理论》一文,由此实现了经济思想到经济模型的跨越。之后索洛突破哈罗德模型无法收敛的局限,于1956年创立新古典增长模型,该模型强调经济增长具有收敛稳态。之后西方主流经济学家多从储蓄、资本积累和劳动力增长来解读经济增长的动力源泉。但索洛模型中资本存在边际报酬递减现象,并将技术进步视为外生,无法解释经济的持续增长问题。在此基础上,卡斯(Cass)[ 1 ]等学者逐渐放松了索洛模型的假设,将储蓄率、人口增长和技术进步内生化,形成了内生增长理论体系。其中,阿罗(Arrow)[ 2 ]和谢辛斯基(Sheshinski)[ 3 ]将知识归类于投资的一个副产品,“干中学”“知识外溢效应”抵消了要素的边际报酬递减,使得要素的边际报酬不变甚至边际报酬递增成为内生增长模型的主要特点。卢卡斯(Lucas)[ 4 ]引入人力资本概念,建立了一个人力资本积累的经济增长模型。罗默(Romer)[ 5 ]、阿格因和休伊特(Aghion & Howitt)[ 6 ]将研发理论和不完全竞争纳入内生增长框架中,其中的研发活动带来一定的技术垄断,但由于存在市场扭曲,经济的长期增长率依赖政府的行动,包括法制建设、基础设施的提供、对金融经济的管制等。

在新古典增长模型框架下,中国经济增长动力主要是资本积累和人口红利,这是符合过去四十年中国经济高速增长事实的,也是国内学者的主流观点。但随着中国劳动力和资本要素比较优势的弱化,单纯依靠要素投入的粗放型经济增长模式已经难以为继。目前国内学者主要从内生增长理论来探讨中国经济增长的动力转换,其中一部分学者主张从政府与市场的关系、制度改革等角度促进我国经济向创新驱动、效率驱动增长的转换[ 7-9 ]。张德荣[ 10 ]从经济增长动力转换的激励出发,指出制度因素(主要是腐败)会通过分工收益影响分工深化。张军扩等[ 11 ]强调要素数量扩张向质量提升,以此实现增长动力更多地依靠全要素生产率(TFP)增长以及其内部的增长模式优化。

梳理后发现,当期理论研究更多地强调创新对中国经济增长的重要性,部分研究已经指出实现经济增长动力转型的具体建议或路径,其中包括反腐败、政府职能、法制建设等在内的制度性因素。但反腐败作为制度建设的重要部分,目前鲜有研究直接考察反腐败与中国经济增长动力转换之间的关系,对于反腐败与高质量发展之间的关系研究更是鲜见。

在内生增长模型下,推导、演绎腐败与经济增长动力源泉之间的动态关系以及不同增长动力阶段腐败的成因对以反腐败助推高质量发展的实现有着重要意义。

(二)腐败成因研究综述

腐败涉及多方面,很难对其给出一个精炼而全面的定义。根据特瑞斯曼(Treisman)[ 12 ]、杰恩(Jain)[ 13 ]、埃特(Aidt)[ 14 ]等人的研究,腐败是“以违反规则的方式将公众权力用来谋求私人利益的一种行为”,其他定义多是该说法的各种变形,只是强调点不同,或强调破坏规则,或强调出卖政府财产。就其成因而言,腐败的产生有以下三个必要条件:官员拥有一定的经济自由裁量权、经济租金的可创造或已存在、谋求私人利益的制度激励[ 14 ]。埃特[ 14 ]梳理了相关的文献后,从四个方面总结了腐败的成因:第一,腐败是经济体的理性选择,即私营部门主体通过腐败纠正预先存在的政府失灵。雷(Lui)[ 15 ]提出的“队列模型”(Queue Model)以及贝克和马赫(Beck & Maher)[ 16 ]提出的“拍卖模型”(Auction Model)都属于此类,如贝克和马赫就政府采购背景下的贿赂和竞争性投标相比较,指出就交易的供给而言,贿赂和投标存在着根本的同构关系,即在两种方式下,交易供给权(如向政府提供商品或服务)以相同的(预期)价格被分配给同一位企业家,唯一区别在于是政府还是腐败官员获得了收入。第二,基于委托代理模型,当仁慈委托人将决策权委托给非仁慈代理人时,代理人出于自身利益考量就会产生腐败。腐败水平取决于委托人设计最优制度的成本和收益,更具体地说是公共部门工资、腐败监察体系、法律惩罚体系等。第三,非仁慈委托人情况下的腐败,由于非仁慈政府为了从私人部门榨取租金而采取不正当的政策,由此产生腐败。第四,从微观层面考量,特定个人所感知到腐败的回报取决于同一组织或社会中有多少其他个人预期会腐败,即腐败水平具有历史依赖性、自我强化性。可见,不同的理论假说强调的腐败水平决定因素是不同的。

自透明国际(Transparency International,TI)、世界银行等组织构建跨国腐败指标后,基于理论假说验证腐败成因的实证研究成为一个重要方向①。同理论层面的研究相一致,实证层面的研究也很难达成一致结论。基于对现有文献的梳理,实证层面考量的腐败成因可划分为以下三大类:

第一类是社会经济条件,主要包括收入水平和收入分配。目前部分学者指出收入和经济增长都有助于减少腐败[ 12、17 ]。有学者认为,腐败随着一国的经济发展过程呈现出“生命周期”(Life-cy cle)路径,即在经济发展早期,腐败水平会随经济发展水平逐渐上升,当一国经济发展到一定程度后,腐败水平随经济发展逐渐下降[ 18-21 ]。其中的机理不难理解,在经济发展早期,一国的相关制度通常不到位,腐败可以让经营者避开无效的政府管理,从而提高整体经济效率,发挥润滑剂作用;但腐败作为一种寻租活动,本身是非生产性的,持续加剧的腐败会带来资源的错配,迫使企业把有限的资源用到行贿活动中而非生产性投资中,最终对整个经济带来诸多危害。

对于收入分配与腐败的关系,目前学界亦尚无定论。大多数学者认为收入不平等会加剧腐败。如高度的收入不平等使有钱人有更多途径影响政治进程以获得私人利益,导致政治系统变得越发不平等,加剧收入不平等,持续滋生腐败[ 22-23 ]。柳钟醒和卡格拉姆(Jong-Sung & Khagram)[ 24 ]在涵盖129个国家的跨国研究中,发现收入不平等程度减少一个标准差会使腐败降低2/3个标准差(其他条件不变时)。另一类学者认为收入不平等加剧不必然导致腐败的恶化。这类研究多是针对发展中国家进行的。阿莱西娜和安吉丽托斯(Alesina & Angeletos)[ 25 ]指出,在发展中国家,旨在提供公共产品以缩小收入不平等的项目会向腐败官员提供更多的腐败机会。伊迪沙和丹尼尔(Iddisah Sule mana & Daniel Kpienbaareh)[ 22 ]对撒哈拉以南非洲的48个国家进行实证研究也支持了高收入不平等与低腐败相联系。此外,安德烈和拉姆洛根·多布森(Andres & Ramlogan-Dobson)[ 26 ]、多布森和拉姆洛根·多布森(Dobson & Ramlogan-Dobson)[ 27-28 ]等对拉美地区进行研究也发现高腐败并非与高收入不平等有必然的联系。

现有学者多是单独讨论收入因素和收入分配因素对腐败的影响,但收入也可能与收入分配相互作用,共同影响腐败水平。二者的这种相互作用能否解释处于不同发展阶段的經济体收入与腐败关系的不确定性,这是本文的一个考察方向。在同样的社会产出下,如果经济社会收入绝对平等,个人或企业能够用作贿赂的资金就有限,同时总能获得平均收入的结果使个体进行贿赂的内在动力也较低;反之如果社会收入分配严重不平等,那么处于收入顶层的人就有更多的资本去行贿以维持、稳固自己在收入分配中的地位,处于收入底层的人也有较强的动力去行贿以获得超过阶层平均值的收益。我们预期收入分配的不平等终将降低收入水平提升带来的降腐败效应。

第二类是制度因素,包括一国法律体系、民主制度、公共部门规模和效率、政府部门工资等。现有理论和实证研究通常指出完善的法律体系有助于提高腐败的惩罚成本从而降低腐败[ 22、29 ],而布鲁诺·博斯克(Bruno Bosco)[ 29 ]、塞拉(Serra)[ 30 ]都指出,长期实施民主制度的经济体腐败水平更低,因为民主带来的政府透明度使得腐败行为更容易暴露,居民也有权利将腐败的官员驱逐出政府部门。

政府部门活动对腐败的影响通常由政府规模、效率、政治制度等来反映。基于寻租理论,政府规模扩张会带来更大的寻租空间,从而加剧腐败[ 17 ],因此有学者建议通过政府简政放权、缩小规模以及国企私有化来降低腐败。但实证层面也有学者发现政府规模扩张与较低的腐败相联系,如戈尔和布达克(Goel & Budak)[ 31 ]对1998—2002年间25个转型经济体的研究显示,更大的政府规模会降低转型经济体的腐败水平。得出类似结论的还包括戈尔和纳尔逊(Rajeev Goel & Michael Nel son)[ 17 ],原因在于大政府拥有更强的实力来反腐败,如雇用更多的监察人员、制定更合理的支出或税收管理体系。后续有些学者引入政府规模与其他因素的交互作用来解释这种影响的不确定性,布鲁诺·博斯克[ 29 ]考察了2002—2011年间31个欧洲国家的腐败影响因素,发现公共支出扩张会加剧腐败,但政府部门高效率会抵消这种影响。由此引出政府规模对腐败的影响其实取决于其他制度因素,如分权化程度、效率、政府支出领域等。但现有研究多受限于某些经济体以及某段时期,缺乏一般性。而公共部门规模和效率会以不同的方式影响腐败,单纯的简政放权是否必然通过缩小寻租空间而降低腐败?腐败是否更大程度上与政府支出的领域相关,而非单纯的取决于政府支出规模?对于以中国为代表的发展中国家,政府支出扩张有时是必然的举措,如2008年中国政府的四万亿元经济刺激计划,那么对这一类问题的考察有助于为这些经济体避免腐败的加剧提供借鉴。

效率工资理论认为,给官员高薪可提高其被解雇的成本,并吸引高素质人才进入公共机构就职,从而有助于降低腐败[ 32 ]。支持这一解释的实证研究包括范·里杰基姆和韦德(Van Rijckeghem& Weder)[ 33 ]等。在现实中不少经济体的确采用了高薪养廉政策,如新加坡、中国香港,但有些经济体或同一经济体在不同经济环境下的高薪养廉并没有始终起到降腐败的作用②,因此高薪养廉的作用其实取决于其他的配套制度。在实证层面,特瑞斯曼[ 12 ]、方晋[ 34 ]都没有发现公务员相对工资较高有助于降低腐败的证据。陈燕亭和刘启军(Yanting Chen & Qijun Liu)[ 35 ]指出,中国公共部门高工资的反腐败效应取决于各省市区的平均收入水平,当区域收入水平较低时,高薪能起到降腐败的作用,但当区域收入水平很高时应采取的不是高薪而是法律惩罚。原因可能是在经济发展水平很高的经济环境中,高薪会使得公务员要求更高的贿赂值来弥补自己可能被辞退的损失。

此外,机构质量如选举规则、司法机关也是被考虑的一个重要因素,显然机构高质量是反腐败的有效途径,但机构本身可能就是腐败的[ 36 ],这种情况下更多的法律管制反而带来更大的寻租空间[ 37 ]。

第三类包括文化、性别、创新、社会经济结构变迁等因素。首先,文化会影响个体从事腐败活动所获得的感知收益。拉·波特等(La Porta et al)[ 38 ],岩崎一郎、铃木隆(Ichiro Iwasaki & Taku Suzuki)[ 21 ]等都将文化与经济、政治并列为影响腐败的主要因素,埃特[ 14 ]认为腐败表现出的历史依赖性也主要取决于文化传统。在实证研究方面,特瑞斯曼[ 12 ]指出,新教徒人口占比与一国的腐败水平负相关,因为在一个分等级的宗教社会对公权力进行批评并不容易。塞拉[ 30 ]也指出新教徒人口较多的国家腐败水平更低。岩崎一郎、铃木隆[ 21 ]认为,平等的宗教社会可强化旨在向市场经济转型的国家政策对控制腐败的正效应。也就是说一国的主导宗教文化会影响其腐败水平。鉴于文化规范形成于社会历史进程中,还有些学者将历史因素视为腐败的决定因素[ 17 ]。

就性别因素而言,早期有研究认为女性参与率提高更容易降低腐败,因为在相同境况下,女性提供贿赂的可能性更低[ 39-40 ]。但近期有不少学者对此提出质疑,如多拉尔等(Dollar et al)[ 41 ]、钱丹和苏迪帕(Chandan & Sudipta)[ 42 ]都指出女性并非内在的不易从事腐败活动,实证都发现只有女性在国会议员中占比这一指标与腐败呈显著负相关,女性占比对腐败的影响可能只是通过政策制定过程发挥作用。也有学者认为性别和腐败之间的关系是虚假的,如宋振恩(Sung H)[ 43 ]认为,现实中观察到的性别和腐败之间的关系主要源于其民主背景,即民主政治体系有助于同时促进性别平等和政府更廉洁。

创新和技术进步会减少腐败,因为随着技术水平提高,企业的竞争力更强、生产效率更高,相比于向官员行贿,会继续将更多的资源投入到创新上。布鲁诺·博斯克[ 29 ]就证实了居民专利申请量和腐败之间存在显著的负向关系。但就腐败和创新之间的因果联系而言,现有实证研究更多的是考察腐败对创新的影响,而非创新对腐败的决定作用。

根据研究腐败问题的寻租理论,丰富可得的自然资源会向行贿者提供刺激、向政府受贿者提供获取私人利益的机会,从而资源丰富的国家比资源贫乏的国家更容易出现寻租行为[ 37、44 ]。但是在现实中,并非所有资源丰富的国家都面临广泛蔓延的腐败。娜塔莎(Natascha S Neudorfer)[ 45 ]实证发现,自然资源和腐败之间的因果联系取决于一国的政治制度和经济条件,贫穷、专制的资源丰富国家要比富裕、民主的资源丰富国家面临更严重的腐败。

此外,还有些学者强调城市化率、市场竞争、社会困境等,但基本都可归类于以上三类因素。

整体来看,目前已经有很多学者就腐败的成因进行大量理论和实证研究,但研究结论大多受限于某些国家或区域以及某段研究时期,对于同一因素与腐败现象的关系所得到的实证结论各异,更少有针对不同增长驱动阶段的经济体的腐败水平决定因素的异质性展开讨论。就中国而言,追求高质量发展是新常态下中国经济最鲜明的特征,增长动力的转换是实现转型的关键所在。在此背景下,通过考察较长时间跨度内全球各区域经济体腐败的新旧成因,分析不同增长动力下腐败成因的异质性,由此提出助推我国向高质量发展阶段转型的反腐败政策建议,兼具理论和实践意义。本文继续从以上三大类因素着手,沿着现有研究的框架,考察116个经济体全样本以及不同驱动阶段下经济体子样本的腐败成因。

二、数据来源和描述

(一)样本的选取

为了考察不同增长驱动力下腐败决定因素的异质性,本文基于世界经济论坛发布的全球竞争力报告中的样本类别进行分样本实证研究。全球竞争力指数(GCI)从基本需求(Basic Require ments,第1~4个支柱)、效率驱动(Efficiency En hancers,第5~10个支柱)、创新与复杂要素(Innova tion and Sophistication Factors,第11~12个支柱)三个层面以及其下的机构质量、基础设施、金融发展、创新等12个支柱层面评估经济体的竞争力,并通过赋予各支柱不同的权重,將经济发展过程分为以下几个阶段:第一发展阶段是要素驱动阶段(Factor- driven),主要以要素禀赋——基本的非技术劳动力和自然资源为竞争优势。随着经济体的发展更具竞争力,生产率随之提升,同时工资也会上涨。这时,经济体必须生产更加高品质的产品、采取更具效率的生产过程,以削减劳动力价格上涨带来的不利因素,这意味着经济体将向效率驱动(Efficiency-driven)发展阶段转移,即第二发展阶段。最后,随着工资不断提升,为了维持高工资以及相应的生活标准,经济体只能依靠更为复杂的生产过程并不断创新,此时经济体将进入创新驱动(Innovation-driven)发展阶段。

根据《全球竞争力报告2017—2018》基于2016年人均收入、资源依赖性等标准划分的结果,全球主要经济体被划分为处于要素驱动阶段(S1)的35个经济体、处于要素驱动阶段到效率驱动阶段转型期(T1)的15个经济体、处于效率驱动阶段(S2)的31个经济体、处于效率驱动阶段到创新驱动阶段转型期(T2)的20个经济体以及处于创新驱动阶段(S3)的36个经济体(参见表1)。

(二)腐败指标的选取

早期对腐败的研究主要是对腐败成因和可能影响的定性分析,直到一些国际组织开始构建腐败指标,才出现了大量跨国实证研究。跨国腐败指标主要包括国家风险国际指南(ICRG)中的腐败指标,透明国际(TI)发布的全球清廉指数(Corrup tion Perceptions Index,CPI),国际管理发展研究院(Institute for Management Development,IMD)编制的《世界竞争力年鉴》(World Competitiveness Year book)中公布的竞争力指数,世界银行全球治理指数(Worldwide Governance Indicators,WGI)中的腐败控制指数,世界银行企业调查数据库中的对公职人员非正常支付企业占比等(参见表2),这些跨国指标基本都是主观指标。对腐败的客观度量以微观层面的企业贿赂值、招待费或法庭查获的落马官员数为主,如蔡等(Cai et al)[ 46 ],黄玖立和李坤望[ 47 ],褚红丽、魏建、梁超[ 48 ],陈燕亭、刘启军(Yanting Chen,Qijun Liu)[ 35 ]等都是基于腐败的客观度量进行实证研究,但这类学者大多仅针对单一经济体。主客观指标各有优劣,主观指标通常是基于多个维度的居民感知调查或专家评估进行赋值和加权,但具有人为性,不一定能准确反映一国的腐败状态;而客观指标被部分学者质疑反映了一国反腐败的力度而非现有的腐败水平,且数据可得性比较差。在本文中,跨国主观指标更为适用,在表2罗列了几种最主流的跨国腐败指标。

我们需要尽可能多的涵盖全球竞争力指数(GCI)下的137个样本,而目前可得的发布较早、数据较全且涵盖经济体较多的是国家风险国际指南(ICRG)的腐败指标,因此,我们选择以ICRG的腐败指标来代替腐败。进而,基于ICRG和GCI中样本的匹配性,最终选取116个经济体作为研究样本,并将处于S1+T1阶段的37个经济体合并为要素驱动阶段的经济体,将处于S2+T2阶段的44个经济体合并为效率驱动阶段的经济体,从而将整个研究样本基于增长驱动阶段分为三类③。

表3给出1984—2016年间以及2016年不同驱动阶段经济体样本腐败指标的描述统计量④。随着驱动阶段的转变,腐败指标的平均值和中位数逐渐提升,初步反映了经济发展阶段和腐败水平之间的反向关系,也意味着处于发展低阶段的经济体要成功向更高阶段跨越,必须降低自身的腐败水平。同时,ICRG中的中国腐败指标显示,1984—2016年间腐败指标的均值为2.65,2010年后腐败指标值始终为2,反映了向创新驱动阶段转型的中国进行强力反腐败的必要性。

(三)自变量的选取

在自变量的选取上,本文试图尽量多地纳入现有研究聚焦的三类因素,具体包括第一类因素中的经济发展水平和收入不平等,第二类因素中的法律制度、民主问责、公共部门规模、监管,第三类因素中的教育、自然资源租金、性别、城市化进程。

首先,经济发展水平用人均GDP来反映,收入不平等用世界银行公布的基尼系数来代表,基尼系数的部分缺失值用世界收入不平等数据库(World Income Inequality Database,WIID)中的数据进行补充[ 22 ],以不同来源的基尼系数取均值来补充缺失值。

第二个层次中的政府部门规模指标来自于加拿大智库弗雷泽研究所(Canadian Think Talk Fras er Institute)发布的全球经济自由度(Economic Freedom of the World,EFW)。EFW显示,随着政府支出、税收、国有企业规模的扩张,政府的决策会被个人决策替代,一国的经济自由度会下降。EFW给出的自由度指标值越高,意味着经济自由度越大,即EFW给出的政府规模自由度指标值越大,意味着相应的政府规模越小。法律指标来自全球竞争力指数中的法律规则(Rule of Law),这一指标反映了社会公众对社会规则的信任程度和遵守程度。监管指标来自EFW的商业监管(Busi ness Regulations),该指标值越高,反映商业环境越自由,相关部门的监管越少。

第三个层次中的变量取自于世界银行世界发展指标(World Development Indicators,WDI)中的女性在国会议员中占比、城市化率、政府教育支出占GDP比重、自然资源租金占比四个指标。

详细的变量来源和描述见表4,时期均为1996—2016年。

三、实证结果和分析

借鉴布鲁诺·博斯克[ 29 ]、伊迪沙和丹尼尔[ 22 ]等的研究成果,本文的实证模型将腐败视为政府规模、法制、收入水平等一系列决定因素的线性函数。考虑到不同国家间存在的异质性和某些无法观测到的影响因素,我们建立个体和时间双固定效应模型,如(1)式所示:

其中,系数δ用来考察腐败决定因素m和腐败决定因素n的交互影响。

(一)估计结果及分析

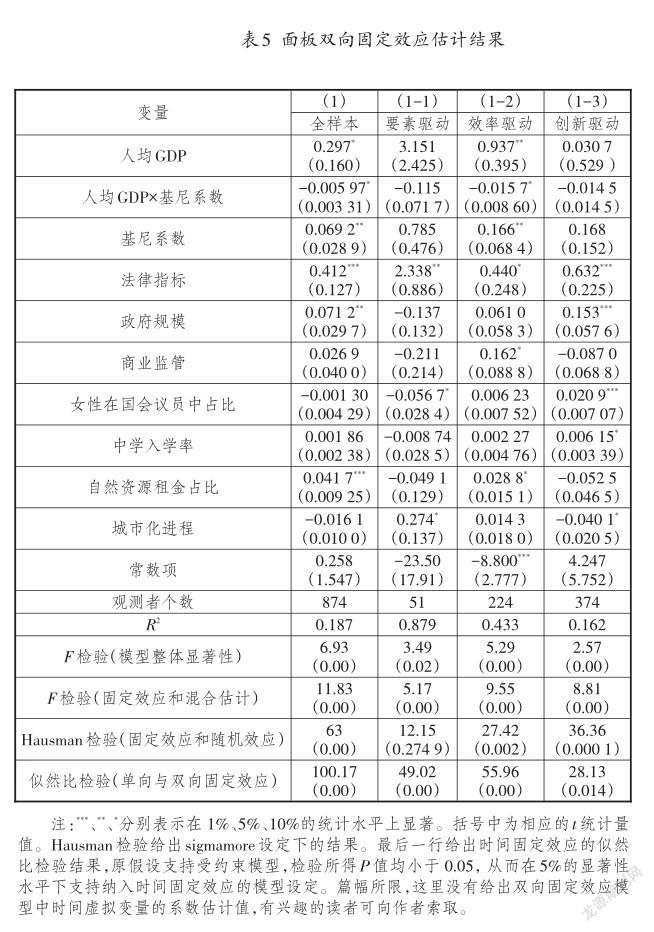

从理论上看,对面板数据通常可以建立随机效应模型、固定效应模型或者直接进行混合估计。本文首先对模型的选择进行统计检验。第一,对建立固定效应模型还是混合估计进行F检验(参见表5),原假设支持混合估计,检验所得P值均小于0.05,从而拒绝原假设。其次,对固定效应模型和随机效应模型进行Hausman检验,原假设支持随机效应模型,检验结果显示除了要素驱动阶段的经济体子样本,全样本和效率驱动阶段、创新驱动阶段的子样本都支持建立固定效应模型。通常,对于国家或地区样本,很多个体特征(如地理条件、文化传统等)是外生的,采用固定效应模型更为恰当,因而本文选择以固定效应模型剔除各国差异。固定效应模型有个体固定效应和个体、时间双固定效应模型两种,本文采用似然比检验来确定是否需要采用双向固定效应模型,原假设支持建立单向固定效应模型,结果见表5最后一行,全样本和子样本均支持建立双向固定效应模型。

对116个经济体在1996—2016年间的面板数据进行双向固定效应估计所得结果见表5,其中模型(1)给出全样本回归结果,其他模型给出分阶段的子样本回归结果。

首先,从全样本回归结果(1)来看,收入水平和基尼系数的系数估计值在10%的显著性水平下都显著为正,二者的交互项则显著为负。根据表5,收入提升对腐败的总效应为0.297~0.006基尼系数,这意味着收入分配的不平等会减弱收入提升的降腐败效应。

第二个制度层面,公民对社会规则的信任和遵守程度越高,以政府收支和国企规模代表的政府规模越小,商业监管环境越自由,经济体的腐败水平就越低。尽管商业监管的估计值并不显著,但商业监管的放开意味着官员自由裁量权的减少,类似的这种加深经济市場化程度的政策预期会带来腐败水平的下降,相反更多的政府管制、政府部门对经济的深度干预则意味着更多的寻租机会和更高的腐败发生率。

第三个层面的因素只有自然资源租金占比是统计显著的,即自然资源租金的富裕对清廉水平带来显著正效应。不同于寻租理论所预期的结果,本文的实证结论与娜塔莎[ 45 ]等的结论相一致。城市化率的提升则加剧了腐败事件的发生,正如部分学者所言,政府推动的城市化进程伴随着相关部门多样化的审批权,由此带来了额外的寻租机会,加剧城市规划、基建、公共部门投资等领域的腐败[ 49 ],但就全样本而言这种负效应并不显著。教育支出占比的符号为正但并不显著,从理论层面看教育扩张不仅能带来民众法律意识的强化,也能促进创新和技术进步,教育水平的提升应该有助于降低腐败。

其次,将处于不同增长动力阶段的经济体子样本回归结果进行比较分析。第一,收入水平和收入分配的交互作用尤其对效率驱动阶段的经济体带来显著负效应,表现为模型(1-2)中人均GDP、基尼系数显著为正,二者的交互项显著为负,意味着兼顾公平对效率驱动阶段的经济体降低腐败的发生有着重要意义。效率驱动阶段的经济体多是发展中经济体,往往更强调经济增长,没有很好地兼顾公平问题,导致腐败等恶性社会现象的加剧,反过来这又会制约经济增长对降腐败的正面效应。第二,制度层面指标,公民对社会规则的认可度和政府规模缩减对不同增长阶段的经济体而言都是反腐败的有效策略,而放开市场监管、深化市场经济对效率驱动阶段的经济体更为有效。这里值得注意的是监管放开的效应可能具有时滞性,也有可能伴随着短期阵痛,表现为表5中商业监管的估计结果大多并不显著且从子样本来看符号较为模糊。但本文认为,从长期来看,商业环境的自由化是助推效率驱动阶段经济体迈向创新驱动阶段的重要反腐败举措。第三,性别因素和教育支出对处于创新驱动阶段的经济体样本具有显著的反腐败效应,这对效率驱动阶段的经济体反腐败策略的制定有一定的借鉴意义。即要成功迈入创新驱动阶段并长期保持,效率驱动阶段的经济体必须注重性别平等,重视女性在政府决策中的作用,强化国民教育以及由此带来的创新和技术进步,使个体和企业主观上选择不参与腐败活动,从而降低腐败发生率⑥。而自然资源租金和城市化率的效应较为模糊,但就处于要素驱动和效率驱动阶段的经济体而言,二者并不必然带来腐败,实际上由于二者带来的经济增长,更可能提升一国的清廉水平⑦。由此,我们认为处于不同增长动力下的经济体腐败成因既有共性,也表现出明显的异质性,从而采取的反腐败策略也应该有所取舍。

(二)内生性检验

基于现有研究,收入水平一定程度上也是腐败带来的结果,即收入和腐败可能存在双向因果关系。内生性问题会导致估计结果不一致,无论样本量多大,传统估计方法都无法收敛至真实的参数值。为了解决潜在的内生性问题,我们采用两阶段最小二乘法(2SLS)。对于面板数据常使用内生解释变量的滞后变量作为工具变量,因为内生解释变量与其滞后项相关性较强,且滞后项已经发生,更可能与当期扰动项不相关。因此,本文以收入、收入不平等的一期二期滞后项作为工具变量,对二者的内生性进行检验(结果见表6),所有模型变量内生性检验所得P值均大于0.05,说明在5%的显著性水平下,收入水平和基尼系数两个指标对本文构建的模型并没有带来显著的内生性问题。而表6中的估计结果与表5基本一致,进一步证实了本文所得结论的稳健性。

四、结论

本文基于116个跨国面板数据,实证考察了20世纪90年代中期以来腐败的决定因素,以及不同增长动力阶段腐败决定因素的异质性。相关描述统计发现,随着经济增长驱动力由要素驱动向创新驱动转型,经济体的腐败水平呈明显下降趋势,对中国而言,要想实现经济增长动力向创新驱动阶段转型以及最终实现高质量发展,必须持续反腐败。通过建立双向固定效应面板模型,本文证实了不同增长驱动阶段经济体腐败成因的异质性,主要结论如下:

第一,收入分配不均等不一定直接加剧腐败,但会减弱收入水平提升的降腐败效应,这对于效率驱动阶段的经济体尤其值得关注。实证研究发现收入水平和基尼系数的系数估计值基本都为正,二者的交互项则显著为负,说明收入水平提升有助于降低腐败,而收入分配不均等通过交互项降低收入水平提升的降腐败效应。虽然单就收入分配而言,其总效应不一定是加剧腐败,如现有不少针对发展中经济体的研究显示收入分配恶化不必然伴随着腐败的加剧[ 25 ],但是本文的实证结果揭示收入不平等会弱化收入提升的降腐败效应。现有研究更多关注收入水平对腐败的影响,但若忽视收入分配问题,将难以发挥收入水平提高的降腐败效应。就我国而言,经济发展的同时兼顾公平,不僅有助于经济体的长期可持续发展,对于抑制腐败、更顺利地进入创新驱动阶段也是有效的措施。

第二,制度层面考察了法律规范、政府规模、商业监管自由化三个指标对腐败的影响,统计上显著的系数估计值符号均为正,证实了政府简政放权、公民对社会法规的信任和服从对于降低腐败发生率的重要性,而商业运营环境的自由化也会减少寻租空间,从而抑制腐败。由此,简政放权,激发市场活力,更多地发挥市场在资源配置中的决定性作用,不仅是当前我国机构改革和政府职能转变的核心,亦是助推我国迈向创新驱动阶段的重要反腐败举措。

第三,自然资源租金占比和城市化率的符号较为模糊。就总样本而言,自然资源租金的富裕和城市化的进展并不必然伴随腐败恶化,实际上由于二者带来经济增长和经济结构转型升级,在长期中更可能提升一国的清廉水平;女性国会议员占比和中学教育入学率对创新驱动阶段的经济体样本显著为正,反映了实现性别平等、提升教育水平以及依赖技术进步和创新是创新驱动阶段经济体降腐败的重要战略部署,也是力图进入创新驱动阶段经济体需要提前部署的反腐败举措。

本文的实证结果通过了不同估计方法的稳健性检验,对于设计合适的反腐败路径以助推我国经济增长驱动力转型,并最终实现高质量发展有着借鉴意义。本文力图控制尽量多的腐败影响因素以及腐败和自变量之间的逆向因果关系,以得到普遍性结论,但发现采用不同组织构建的腐败指标以及采用不同的实证方法所得到的实证结果存在一些差异,故现实中经济体设计政策路径时需要结合理论研究和自身情况,切忌盲目照搬别国的经验。

注释:

①以腐败为自变量,考察腐败的经济效应为实证研究的另一重要方向。厘清腐败的经济效应有助于决策者更清楚腐败与经济因素的互动机理,从而在政策设计中更加重视腐败这一问题。对腐败成因的考察则能够为决策者制定反腐策略提供具体参考依据,从政策操作层面看,这一研究的应用价值更大。本文的研究目的是如何采取合适的反腐败策略,助推中国实现高质量发展,故选择沿着腐败成因的实证研究方向进一步探讨。

②非洲的肯尼亚实行高薪政策,议会议员平均年收入是国民平均年收入的400倍。然而,根據国家风险国际指南(ICRG)发布的腐败指标,肯尼亚在2000年后的腐败值基本都处于2以下,在本文的116个研究样本中2016年肯尼亚的清廉水平排名倒数15。

③116个经济体包括孟加拉、喀麦隆、刚果(金)、新加坡、斯洛文尼亚、西班牙、日本、德国、澳大利亚、泰国、俄罗斯、加拿大、美国等,限于篇幅,不在此一一列出,感兴趣的读者可向我们索取。

④我们也计算了以世界银行全球治理指数(WGI)的腐败控制(Control of Corruption)指标代理腐败所得的描述统计量,结果与表3一致。篇幅所限,这里不再列出。

⑤综合政府消费、转移支付和补贴、国企和投资、最高边际税率四大方面得到政府规模指标。

⑥值得注意的是,就要素驱动阶段的经济体样本而言,女性议员在国会占比、初等院校入学率的系数都为负,可能原因是腐败受到区域习俗等传统文化因素的影响,以及经济发展不能满足民众诉求,如在经济发展初期可能寻租空间小,随着经济增长寻租空间扩大;同时国民入学率提升,居民对就业、生活质量等各方面的诉求提升。但若没有建立完善的配套制度,那么为了满足日益增长的更高层次需求居民可能更多地去寻求非正规手段。

⑦途径之一是城市化的推进最终带来社会经济结构的转型升级。如农民涌入城市,使得第一产业向第二产业倾斜;更多的劳动力进入服务业领域,引起第二产业向第三产业的倾斜。

参考文献:

[1]DAVID CASS.Optimum growth in an aggregative model of capital accumulation[J].The review of economic studies,1965(3):233-240.

[2]ARROW K J.The economic implications of learning by do ing[J].The review of economic studies,1962(3):155-173.

[3]SHESHINSKI E.Optimal accumulation with learning by do ing[C]//KARL S.The theory of optimal economic growth[M]. Cambridge:MIT Press,1967:31-52.

[4]ROBER E LUCAS J R.On the mechanics of economic devel opment[J].Journal of monetary economics,1988(22):3-42.

[5]ROMER P.Growth based on increasing returns due to spe cialization[J].The American economic review,1987(2):56-62.

[6]PHILIPPE AGHION,PETER HOWITT.A model of growth through creative destruction[J].Econometrica,1992(2):323-351.

[7]江飞涛,武鹏,李晓萍.中国工业经济增长动力机制转换[J].中国工业经济,2014(5):5-17.

[8]余泳泽.改革开放以来中国经济增长动力转换的时空特征[J].数量经济技术经济研究,2015(2):19-34.

[9]刘长庚,张磊.中国经济增长的动力:研究新进展和转换路径[J].财经科学,2017(1):123-132.

[10]张德荣.“中等收入陷阱”发生机理与中国经济增长的阶段性动力[J].经济研究,2013(9):17-29.

[11]张军扩,余斌,吴振宇.增长阶段转换的动因、挑战和对策[J].管理世界,2014(12):12-20.

[12]DANIEL TREISMAN.The causes of corruption:a crossnational study[J].Journal of public economics,2000(3):399-457.

[13]JAIN A K.Corruption:a review[J].Journal of economic sur veys,2001(1):71-121.

[14]TOKE S AIDT.Economic analysis of corruption:a survey[J].The economic journal,2003():632-652.

[15]LUI F T.An equilibrium queuing model of bribery[J].Jour nal of political economy,1985(93):760-81.

[16]BECK P,MAHER M W.A comparison of bribery and bid ding in thin markets[J].Economic letters,1986(20):1-5.

[17]RAJEEV GOEL,MICHAEL NELSON.Causes of corrup tion:history,geography and government[J].Journal of poli cy modeling,2010(4):433-447.

[18]HUNTINGTON S P.Political order in changing societies[M].New Haven:Yale University Press,1968:59-72.

[19]BARDHAN P.Corruption and development:a review of is sues[J].Journal of economic literature,1997(3):1 320-1 347.

[20]闞大学,罗良文.腐败与经济增长的关系实证研究——基于多国面板数据的分析[J].经济管理,2010(1):18-24.

[21]ICHIRO IWASAKI,TAKU SUZUKI.The determinants of corruption in transition economies[J].Economics letters,2012(1):54-60.

[22]IDDISAH SULEMANAA,DANIEL KPIENBAAREH.An empirical examination of the relationship between income inequality and corruption in Africa[J].Economic analysis and policy,2018(12):27-42.

[23]LAURA POLICARDO,EDGAR J SANCHEZ CARRERA. Corruption causes inequality,or is it the other way around An empirical investigation for a panel of countries[J].Economic analysis and policy,2018(59):92-102.

[24]YOU JONG-SUNG,SANJEEV KHAGRAM.A compara tive study of inequality and corruption[J].Am.Soc.Rev,2005(1):136-157.

[25]ALBERTO ALESINA,GEORGE-MARIOS ANGELETOS. Corruption,inequality,and fairness[J].Journal of monetary economics,2005(7):1 227-1 244.

[26]ANTONIO R ANDRES,DR CARLYN RAMLOGANDOBSON. Is corruption really bad for inequality evidence from Latin America[J].The journal of development studies,2011(7):959-976.

[27]STEPHEN DOBSON,CARLYN RAMLOGAN-DOBSON. Is there a trade-off between income inequality and corrup tion evidence from Latin America[J].Economics letters,2010(2):102-104.

[28]STEPHEN DOBSON,CARLYN RAMLOGAN-DOBSON. Why is corruption less harmful to income inequality in lat in America [J].World development,2012(8):1 534-1 545.

[29]BRUNO BOSCO.Old and new factors affecting corruption in Europe:evidence from panel data[J].Economic analysis and policy,2016(C):66-85.

[30]SERRA D.Empirical determinants of corruption:a sensi tivity analysis[J].Public choice,2006(126):225-256.

[31]RAJEEV K GOEL,JELENA BUDAK.Corruption in transi tion economies:effects of government size,country size and economic reforms[J].Journal of economics and finance,2006(2):240-250.

[32]BECKER G,STIGLER G.Law enforcement,malfeasance and the compensation of enforcers[J].Journal of legal stud ies,1974(1):1-18.

[33]VAN RIJCKEGHEM C,WEDER B.Bureaucratic corrup tion and the rate of temptation:how much do wages in the civil service affect corruption [J]Journal of development economics,2001(65):307-331.

[34]方晋.腐败决定因素的实证分析[J].经济科学,2004(1):55-64.

[35]CHEN Y T,LIU Q J.Public-sector wages and corruption:an empirical study[J].European journal of political econo my,2018(9):189-197.

[36]ROSE-ACKERMAN,TRUEX.Corruption and policy re form[C].Copenhagen consensus project,2012.

[37]BIN DONG,BENNO TORGLER.Causes of corruption:evi dence from China[J].China economic review,2013(26):152-169.

[38]LA PORTA R,LOPEZ-DE-SILANES F,SHLEIFER A,VISHNY R W.The quality of government[J].Journal of law,economics,and organization,1999(1):222-279.

[39]ANAND SWAMY,STEPHEN KNACK,YOUNG LEE,OMAR AZFAR.Gender and corruption[J].Journal of devel opment economics,2001(1):25-55.

[40]TORGLER B,VALEV N.Gender and public attitudes to ward corruption and tax evasion[J].Contemporary economic policy,2010(4):554-568.

[41]DAVID DOLLAR,RAYMOND FISMAN,ROBERTA GATTI.Are women really the“fairer”sex corruption and women in government[J].Journal of economic behavior & or ganization,2001(4):423-429.

[42]CHANDAN KUMAR JHA,SUDIPTA SARANGI.Women and corruption:what positions must they hold to make a dif ference [J].Journal of economic behavior and organization,2018(151):219-233.

[43]SUNG H.Fairer sex or fairer system gender and corrup tion revisited[J].Social forces,2003(2):703-723.

[44]LEITE,WEIDMANN.Does mother nature corrupt natural resources,corruption and economic growth[C].IMF work ing paper No. 99/85,1999.

[45]NATASCHA S NEUDORFER.Commodities and corrup tion-how the middle class and democratic institutions lead to less corruption in resource-rich countries[J].Resources policy,2018(58):175-191.

[46]HONGBIN CAI,HANMING FANG,LIXIN COLIN XU. Eat,drink,firms,government:an investigation of corrup tion from the entertainment and travel costs of Chinese firms[J].The journal of law and economics,2011(1):55-78.

[47]黃玖立,李坤望.吃喝、腐败与企业订单[J].经济研究,2013(6):71-84.

[48]褚红丽,魏建,梁超.中国企业腐败水平的决定因素[J].世界经济文汇,2015(6):90-105.

[49]CHEN K,LIU Q.Economic development and corruption in China in the shadow of rent seeking[C]//CONGLETON R D,HILLMAN A L.Companion to the political economy of rent seeking.Edward Elgar:Cheltenham UK and Northamp ton MA,2015:395-409.

Research on the Path of Anti-corruption Promoting High Quality Development

——Based on the Cause of Corruption

XU Yong-hui

(Shandong University of Finance and Economics,Jinan,Shandong250014,China)

Abstract:The manifestations of high-quality economic development are various,but the root lies in the change of the dynamic mechanism of economic growth. Relevant descriptive statistics show that the level of corruption has declined significantly with the improvement of the economic growth dynamic stage. Therefore,further anti-corruption is a necessary strategy for China to realize the transformation of economic growth dynamic and high- quality development. Through the establishment of a panel model based on the relevant data of 116 economies between 1996 and 2016,the author empirically examines the causes of corruption in economies at different growth-driven stages. The results of the full sample show that income inequality does not necessarily directly aggravate corruption,but it does reduce the effect of income promotion on reducing corruption;the recognition and obedience of citizens to social rules,simplified government and decentralization,and deepening market economy at the institutional level all contribute to reducing the incidence of corruption;and the affluence of natural resources and the progress of urbanization will not necessarily be accompanied by corruption. In fact,because they bring about economic growth,they may improve a country’s level of integrity in the long run especially for economies in the lower economic growth-driven stage. The sub-sample study shows that the causes of corruption in different growth-driven economies show obvious heterogeneity. Economies in efficiency-driven stage should pay more attention to the negative impact of unfair income distribution on corruption. Economies in innovation-driven stage rely more on gender equality,education and technological innovation in the political system.

Key words:anti-corruption;high-quality;drivers of economic growth;income inequality