城市公园小型水体夏季小气候效应实测分析

2019-09-10吕鸣杨金荷仙王亚男

吕鸣杨 金荷仙 王亚男

摘要:文章以杭州太子湾公园为研究对象,根据水体、植被环境的不同选取测点18个,对其不同气象因子进行实测分析。研究表明,小型水体对小气候有降温增湿作用,部分类型水体可提高局部风速,但其小气候效应易受其他景观要素影响,有时表现并不明显;湖泊的降温增湿作用高于溪流,且更有利于提高局部风速;乔木遮荫可以大幅度削弱太阳辐射,降温增湿作用显著,但是密集的植物会阻碍空气流通,降低局部风速,因此,设计时应综合考虑多种因素,合理安排水体和植物的比例及位置,以营造更为舒适的小气候环境。

关键词:小型水体,小气候,城市公园,夏季

DOI:10.3969/j.issn.1672-4925.2019.00.038

小气候是指在具有相同大气候特点的范围内,由于下垫面条件、地形方位等各种因素不一致而在局部地区形成的独特气候状况[1]。国内学者对不同气候区的广场、住区等不同场所的小气候效应以及地形、水体等风景园林要素的影响进行了大量研究。研究表明,水体对城市小气候有显著调节作用,大到湖泊、河流、湿地,小到池塘喷泉等都对小气候有不同程度的影响[1]。

目前对水体的小气候效应研究主要包括湿地[2-4]、河流[5-6]、湖泊[7]、滨水带[8-10]等大、中型水体的小气候效应;在城市绿地[11-12]、广场[13]、居住区[14]、古典园林小气候[15-17]的研究中也会涉及到水体小气候;针对小型水体景观的小气候研究比较缺乏,但是喷泉的小气候效应研究相对偏多[18]。目前国内外尚无小型景观水体的明确定义,对小型城市景观水的范圍也没有明确界定。一般情况下,小型城市景观水体是指平均深度0.4-1.Om,面积不大于500m,设置于居住区、院校、公园、企业园区内等以观赏、休闲为主的小型水体[19]。

本研究以杭州太子湾公园为例,通过对其夏季小气候要素进行实测,探究自然式公园中不同形式小型水体对小气候的影响作用,为此类型城市公园营造宜人小气候环境设计提供理论依据。

1研究方法及场地概况

杭州太子湾公园位于杭州西湖区,总面积80.03hm,公园的地形、空间形态丰富。水系借钱塘江-西湖引水工程带来的便利,将园内部分水系变为动水景观[20]。园中水流或湍急或平缓,水体曲折回环,聚散有致,形态各异。

1.1测试仪器与内容

本研究使用仪器包括高精度温湿度计(台湾产衡欣AZ8706)、太阳辐射仪(台湾产泰仕TES1333)、风速风向仪(艾测8232)、红外测温枪(美国产福禄克Fluke62MAX);测试内容包括各测点空气温度、相对湿度、太阳辐射、瞬时风速、风向以及下垫面表面温度。

1.2测试方法

为排除极端天气因素对实测数据影响,实验选择在晴朗少云的天气进行,测试日期为2018年8月5-7日共3天。实测方法为走动观测,仪器距离地面高1.5m,测试时间为8:00-18:00,每1h观测1次,各测试日天气情况见表l。

1.3测试选点

除部分对照点外,本研究测试选点多临近水体,选取测试点共18个,分别用Pl~P18表示。各测试点水体形态、面积、流速都有所不同。

2数据分析

为避免实验结果的偶然性,将各测点3天实测数据的算术平均值作为最终结果进行数据分析;为避免下垫面材质不同的影响,将全部测点按下垫面分为5类进行分析。

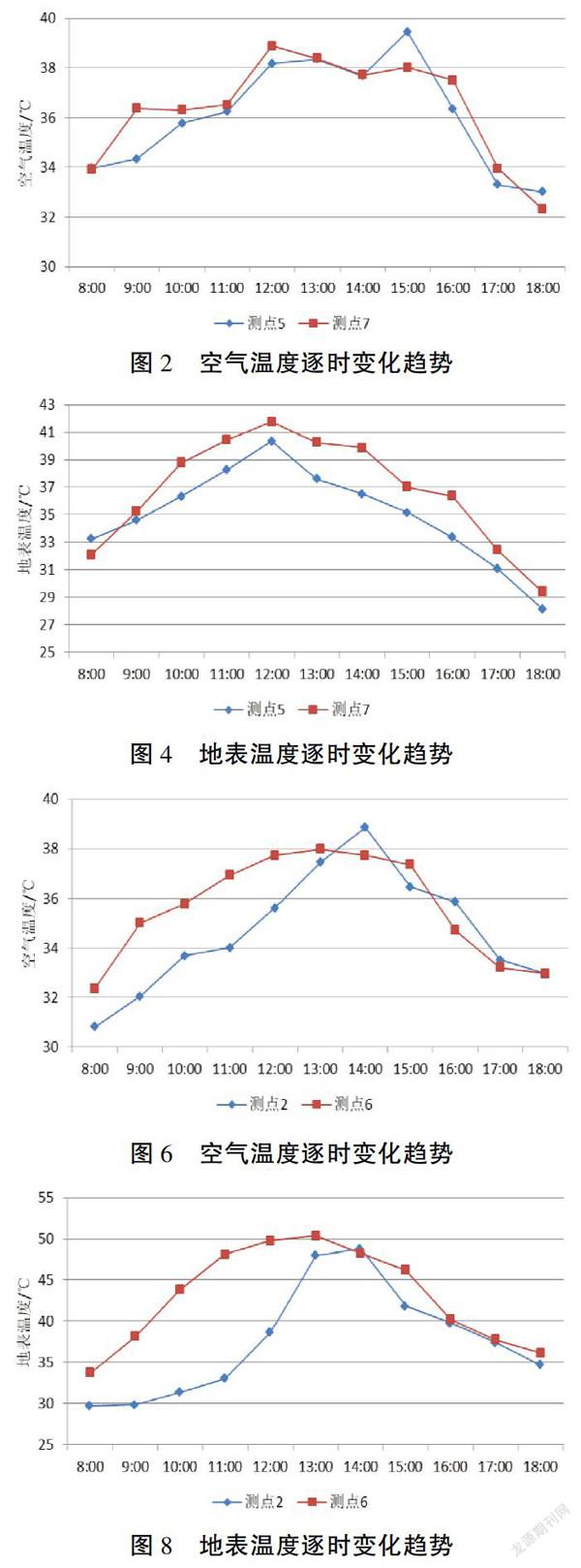

2.1草坪下垫面

草坪下垫面为P5和P7两个测点。P5南侧为静水水体,北侧有少量乔木林。两测点在测试时间段均无遮荫,太阳辐射变化情况基本一致(图1)。P5和P7平均气温分别为36.5℃和36.9℃,P5基本全天气温低于P7,平均气温低0.4℃,且最高值出现时间晚3h左右(图2)。P5和P7平均相对湿度分别为60%和58.1%,P5的相对湿度几乎在整个测试时间段均高于P7。两点相对湿度变化趋势基本相同,最低值均出现在12:00-15:00,此时太阳辐射与空气温度均为最高,相对湿度与二者呈显著负相关(图3)。两测点地表温度均在12:00达最高值,P5平均地温35.0℃,P7为36.7℃,两点相差1.7℃(图4)。平均风速均为0.4m/s,无差异,P5相对于P7未表现出显著提高风速的作用,可能与水体面积较小和处于低洼地形及植物遮挡有关。

综上所述,静水水体对气温、地表都有降温增湿作用并可有效缩短高温时长。

2.2混凝土下垫面

混凝土下垫面为P2和P6两个测点。P6流速、宽度大于P2,周围乔灌草植物郁闭度较P2低。14:00之前,P6太阳辐射显著高于P2(图5)。由图6,7,8可看出,14:00之后,两测点太阳辐射情况接近,气温、相对湿度、地表温度差异显著缩小。8:00-13:00,P6平均气温较P2高2.0℃,平均相对湿度较P2低10.1%.平均地表温度较P2高8.9℃。而在13:00-18:00,P6平均气温较P2低0.3℃,平均相对湿度较P2低1.4%,平均地表温度较P2高1.2℃。P6风速0.3m/s,P2为0.2m/s,这是因为P2周围植物较密集,降低了风速。

P2在14:00之前小气候效应明显优于P6,其原因可能是P2处于两个较大水面之间,且两侧植物郁闭度较高,大幅度削弱了太阳辐射。P2在14:00之后植物遮荫与P6相似,两测点小气候因素基本一致。由此可见,在8:00-14:00,P2的增湿降温效果强于P6主要是因为植物的遮荫作用,两测点小气候效应差异不显著。

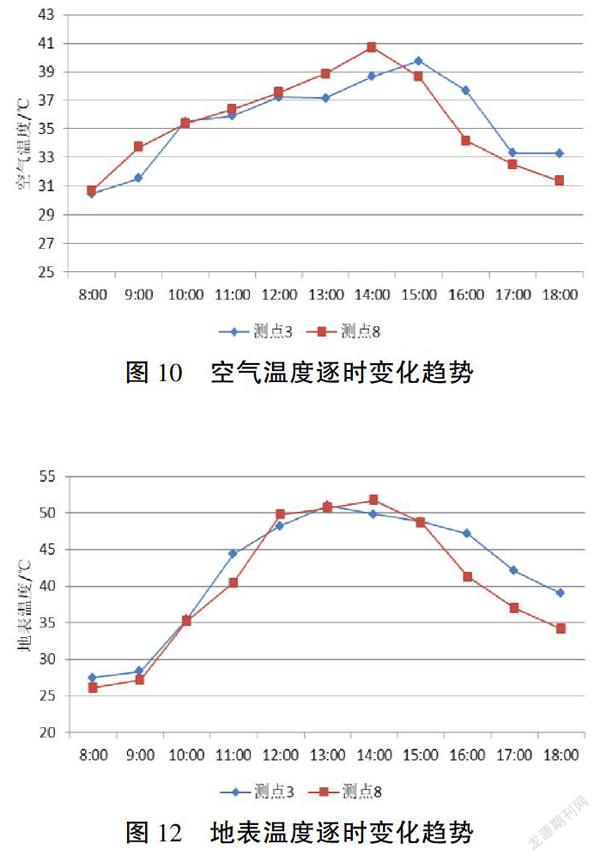

2.3卵石下垫面

卵石下垫面为P3和P8两个侧点。P3水流平缓、面积较大,P8水流湍急,两测点除在早上有短暂遮荫外,其余时间均无遮荫,太阳辐射情况基本一致(图9)。P3和P8平均气温为35.8℃和36.1℃,两测点全测试时间段平均气温接近.15:00前P8平均气温较P3高l℃,之后较P3低1.8℃(图10)。P3和P8平均相对湿度分别为63.3%和64.9%,P8在15:00之后的相对湿度显著高于P3(图II)。P3和P8全天平均地表温度分别为42.℃和40.2℃,P8几乎全天低于P3,在15:00之后差值较大(图12)。P3平均风速为0.2m/s,P8为0.1m/s,P3的风速高于P8是因为P3临近开阔水面、水体面积较大[21],且P3地形较P8平缓。

两测点水体对小气候整体影响差异较小,但是在15:00之后,P8表现出较好的小气候效应,可能是因为两测点均位于水体东侧,P3较为平静的大水面对于阳光的反射更强,使之对气温、地表温度的降温作用减弱[21],P8增加水体与空气的接触面积和运动速率可以加强水对空气的降温增湿作用[22]。测试结果表明,当太阳辐射强烈时,小型水体中水流较湍急的溪流和平缓的开阔水面对气温和相对湿度的调节能力差异不大,而在下午太阳高度角较低时动态水较静态水表现出更好的降温增湿作用;同时,开阔水面有利于提高局部风速,动态水对地表的降温能力较强。

2.4木板下垫面

P13,P14,P15,P16,P17,P18是木板下垫面的6个测点。以P13,P14为对照点,其余测点分为两组探究不同静水面和不同溪流的小气候效应。P13在测试时间段内全程有乔木遮荫,太阳辐射基本在100W/m以下。P14较开敞,在10:00-13:00太阳辐射较高。

2.4.1静水测点

静水测点为P13,P14,P16,P18。P16靠近水面较P18小,西北侧乔灌木较密集,P18仅在东南侧有一株香樟。受乔木遮荫影响,各测点太阳辐射变化波动较大,且不同步,平均值由高到低为P14,P18,P16,P13(图13)。在8:00-10:00,各测点气温高低情况与太阳辐射情况类似,太阳辐射水平最高的P16气温最高,P13最低。15:00-18:00,P18在接受太陽辐射明显高于其他测点时气温迅速下降至与其他测点相似温度,气温下降差值大于其他3个测点,表现出较强的降温能力(图14)。在8:00-13:00,P13相对湿度显著高于其他测点,P14略高于P18,P16最低。15:00-17:00,P18太阳辐射下降至其他测点相似水平,相对湿度快速上升,由最低上升为最高,而与P13、P14太阳辐射水平接近的P16,相对湿度也快速上升超过P13和P14,表现出较强增湿能力(图15)。

综上所述,静水面对气温具有一定降温增湿作用,且水面面积越大效果越显著,但从整体看,遮荫率高的植物降温增湿效果更显著(图16)。

2.4.2溪流测点

溪流测点为P13,P14,P15,P17。P15临近溪流较P17窄且流速慢,两测点周围均有丰富的植被,但遮荫时间略有不同。在8:00-12:00,太阳辐射水平最高的P14气温也最高,其次为P15。P17与P13相似,略低于P13,但此时段平均气温却较P13高0.4℃。在8:00-10:00,P15太阳辐射水平低于P14,气温略高于P14。在12:00-17:00,P15太阳辐射略低于P13,而此时段平均气温较P13高0.1℃(图17)。P17受太阳辐射影响,相较于其他测点小气候效应不显著。P15,P17水体对气温的降温作用较植物更丰富的P13,P14弱(图18)。

在8:00-9:30.P13的相对湿度显著高于其他测点,P14虽然太阳辐射水平较高,相对湿度仍然高于P15,P17。在9:30-12:30,P13相对湿度最高,P17太阳辐射水平与P13接近,相对湿度低于P13;其次是P15,P14太阳辐射水平最高,湿度最低。15:00-17:00,P15太阳辐射水平最低,相对湿度最高,其他3测点相对湿度接近。以上结果说明P15和P17水体的增湿能力弱于植物丰富的P13和P14(图19)。

综合两组对比数据表明:P15,P17在多个时间段的太阳辐射接近甚至小于对照点时气温仍高于对照点,P17在太阳辐射弱于P13时相对湿度接近甚至低于P13,P15仅在太阳辐射低于P13时相对湿度高于P13,故P15和P17两测点降温增湿效果不显著。P16,P18由于遮荫时间较短,平均气温较高,平均相对湿度较低,但是在下午太阳辐射下降时表现出较显著的降温增湿作用,同时还提高了局部风速(图20)。两组测点地表温度变化趋势、平均值与太阳辐射情况相似,水体的降温作用不显著。P18平均风速为0.2m/s,高于其他各测点,其次是P16,由于P16和P18均临近较大静水面,进一步证实较大的静水面更有利于提高风速。

2.5石板下垫面

Pl,P4,P9,PlO,P11为石板下垫面各测点。Pl临近溪流,流速、宽度均小于P4,周边乔灌木较少,仅在上午有遮荫。P4水面较宽阔,流速快,全天遮荫。P1l临近较大静水面,周边植物密集,全天遮荫。P9,PlO为对照点,P9全天遮荫,PlO基本无遮荫。

Pl气温在测量时段均高于P9,在8:00-11:30,太阳辐射小于PlO,平均气温较PlO高0.8℃。在15:00-18:00,太阳辐射与PlO接近,平均气温也接近,降温效果不明显(图21)。相对湿度变化与P9接近,除在10:00-15:00时PlO相对湿度大幅下降时高于PlO,其余时间接近(图22,23)。

P4气温全天高于P9,仅在10:00-14:30,PlO太阳辐射大幅度高于P4时,气温低于P10,其余时间均高于PlO,且在12:00-18:00,太阳辐射小于Pl和Pll时,气温仍高于P1和Pll。相对湿度仅在10:00-13:30时高于PlO,其余时间均低于其他测点(图22,23)。

Pll在8:00-13:00时与P9太阳辐射接近,此时段平均气温较P9低,0.4℃。在15:30-18:00,太阳辐射略高于P9,此时段平均气温较P9低0.7℃,平均相对湿度较P9高0.6%。全天仅在14:00-15:00太阳辐射高峰时气温高于、湿度低于其他测点,降温增湿作用显著。

上述各测点地表温度变化趋势与太阳辐射情况相似,水体的降温作用不显著(图24)。平均风速各测点差异不大,P4为本组最高,Pll最小。Pll虽然水面面积较大且水面平静,但周围植被空间结构复杂,不利于空气流通,使风速下降。综合来看,Pl,P4和Pl1是临近水体的3个测点,其降温增湿最显著的是Pll,其次是Pl,最后为P4。

3结论与讨论

1)小型水体具有降温增湿、提高风速的小气候效应。一般来讲动态水降温增湿作用强于静态水,水体面积越大降温增湿、提高风速作用越强,但是小型水体因为体量较小,其小气候效应更容易受下垫面材质、空间开敞程度、周围植物绿量、太阳照射角度、有无遮荫地形等其他因素影响而与一般规律不符;当夏季太阳辐射强烈时,不同类型水体小气候效应差异很小。因此实际操作中需综合考虑多种因素,单纯依靠水体自身的调节能力实际效果可能并不理想。

2)小型水体湖泊的降温增湿作用强于溪流。这可能是因为溪流的水体面积小于湖泊,而溪流的流速优势难以弥补这种面积差距产生的劣势。

3)水体有加快局部风速的作用,湖泊较溪流更强,水面越大风速越大;但同时周边环境也会显著影响局部风速,地形越平坦、越开阔,越有利于局部风速的提高。植物虽然可以提高降温增湿效果,但是会减弱风速,因此,在设计时应合理安排水体和植物的比例及位置。

4)虽然水体对小气候有一定的调节作用,但整体看来,水体的降温增湿作用不如植物显著,如乔木遮荫大幅削弱了太阳辐射强度。因此,增加乔木覆盖,水体和植物结合降温增湿作用更显著。

本研究结论是在对杭州地区城市公园的实测基础上得出的,杭州属于夏热冬冷地区,夏季炎热湿润,而小气候的变化会受到大气候环境的影响,因此本结论不一定适用于其他气候差异较大的地区。同时,本研究是以小型水体为研究对象,所得结论对如何合理设计城市公园、绿地中的水体景观以及如何与其他园林要素结合以营造宜人小气候环境、创造舒适的活动空间有一定指导作用,但不一定适用于城市规划层面大型水体的规划设计。

参考文献

[l]庄晓林,段玉侠,会荷仙.城市风景园林小气候研究进展[J].中国园林,2017,33(4):23-28.

[2]崔丽娟,康晓明,赵欣胜,等北京典型城市湿地小气候效应时空变化特征[J].生态学杂志,2015,34(1):212-218.

[3]彭小芳,孙逊,袁少雄,等.广州城市湿地的景观特点及小气候效应[J]生态环境,2008,17(6):2289-2296.

[4]张伟,朱玉碧,陈锋.城市湿地局地小气候调节效应研究:以杭州西湖为例[J].西南大学学报(自然科学版),2016,38(4):116-123

[5]杨凯,唐敏,刘源,等.上海中心城区河流及水体周边小气候效应分析[J].华东师范大学学报(自然科学版),2004(3):105-114.

[ 6]齐静静,刘京,宋晓程,等.大型城市河流对城市气候影响的实测研究[J].哈尔滨工业大学学报,2011,43(10):56-59.

[7]彭华青太湖局地小气候特征[c]//中国气象学会.第27届中国气象学会年会城市气象,让生活更美好分会场论文集.北京:中围气象学会,2010.

[8]刘滨谊,林俊.城市滨水带环境小气候与空间断面关系研究:以上海苏州河滨水带为例[J].风景园林,2015(6):46-54.

[9]张琳,刘滨谊,林俊.城市滨水带风景园林小气候适应性设计初探[J].中国城市林业,2014,12(4):36-39.

[10]张慧文,张德顺.城市滨水带小气候研究现状及前景分析[c]//中国风景园林学会2014年会论文集(下册),沈阳:中国建筑工业出版社,2014

[II]晏海.城市公园绿地小气候环境效应及其影响因子研究[D].北京:北京林业大学,2014.

[12]李书严,轩春怡,李伟,等.城市中水体的微气候效应研究[J].大气科学,2008(3):552-560

[13]曹丹,周立晨,毛义伟,等.上海城市公共开放空间夏季小气候及舒适度[J].应用生态学报,2008(8):1797-1802

[14]刘滨谊,梅欹,匡纬.上海城市居住区风景园林空间小气候要素与人群行为关系测析[J].中国园林,2016,32(1):5-9

[15]金梦玲,熊瑶.江南地区古典园林冬季微气候改善策略:以南京瞻同为例[J].安徽农业科学,2017,45( 11):133-137.

[16]熊瑶,金梦玲.浅析江南古典园林空间的微气候营造:以瞻园为例[J].中国园林,2017,33(4):35-39

[17]薛思寒,冯嘉成,肖毅强.传统岭南庭园微气候实测与分析:以余荫山房为例[J].南方建筑,2015(6):38-43

[18]陈茗.西安城市户外公共空间水体小气候效应实测分析[D].西安:西安建筑科技大学,2015

[19]焦健,秦福云,花伟军,等.小型城市景观水体特点分析及净化治理对策探讨[J].北京园林,2013,29(4):36-39.

[ 20]刘延捷.太子湾公园的景观构思与设计[J].中国园林,1990(4):39-42.

[21]林楠.夏热冬冷地区城市街头绿地气候适应性设计研究[D].南京:南京林业大学,2012.

[22]刘茜.唐华清官景区气候适宜件空间格局初探[D].西安:西安建筑科技大学,2015

收稿日期:2018-11-10

*基金项目:国家自然科学基金重点项目“城市宜居环境风景园林小气候适应性设计理论和方法研究”(51338007),浙江农林大学“校发展基金人才启动”项目(2014FR080)

第一作者:吕鸣杨(1994-),男,学士,研究方向为城市小气候。E-mail.1039307353@qq.com

通信作者:金荷仙(1964-),女,博士,教授,研究方向為风景园林历史与理论、康复花园研究与实践、植物景观规划设计、寺观园林等。E-mail:lotusjhx@zafu.edu.cn