20世纪初中国现代漆画的产生

2019-09-10何振纪

何振纪

[摘要]“现代”漆画产生于-20世纪初期,并随后影响了整个20世纪以至当代漆画的发展。不但在表现题材、风格形式、制作技术、工艺材料等方面有发展,也有了更多色彩的运用、各式辅助工具的创制、以及化学稀释剂的迭代更新。同时,许多漆画家和相关研究者也开始总结现代漆画与当代漆画之间的关系。自20世纪60年代以来,中国涌现出数量巨大的漆画家群体,其基础则是由20世纪30年代以吴埜山、雷圭元为代表的艺术家所开启的中国现代漆画探索,他们对中国漆画艺术后来的发展产生了深远影响。以吴埜山、雷圭元的漆画艺术创作为个案,可以归纳出20世纪初期中国漆画产生的两条创新路径,即一方面从中国精深的传统漆艺出发改良革新,另一方面则融会中西,从西方现代艺术中吸收养分,调和出新。由此表明中国漆画艺术在20世纪30年代迎来了一个向“现代”更新转变的关键阶段。

[关键词]中国现代漆画;吴埜山;雷圭元

在近年来不少讨论中国漆画发展的研究里,比较有代表性的包括蔡克振、乔十光等人的相关著述,它们都不约而同地谈到中国的漆画艺术自20世纪30年代开始出现了重要的转变,并将李芝卿、雷圭元、沈福文等人推崇为当时率先将传统大漆运用于现代绘画创作的“先驱者”。此处“先驱者”即指他们是当时引领着中国漆画从“传统”迈向“现代”的关键人物。那么,何谓中国“现代”漆画呢?有关中国“现代”漆画的出现时段,长久以来在诸多讨论当中均直接将20世纪初作为一个转折的重要时段。但由于缺乏针对当时中国漆画“现代”转向在艺术表现上的具体变化的深入剖析,这一判断不免让人感到很可能只是借鉴了20世纪初中国美术从“传统”转向“现代”的普遍观念,从而让漆画这一无论是材料、技法抑或创作过程都十分特殊的美术类型在“现代”语境下所出现的微妙变化及其内在关联进一步被忽略。

所谓“现代”,作为一个汉语词汇,起初是富有西方文化色彩的用语。自日本明治维新“脱亚入欧”浪潮中诞生而与“modern”相应,并以和制汉语借用语的形式被引入中文之中。“modern”(现代)这个词语,从词源上可溯源至拉丁语“modemus”,在语义上具有目前、现在的意思。在历史范畴内,“现代”具有特定历史时段的意义,这个历史时期一般是指中世纪结束以后文艺复兴以来的西方历史时期。而在文化上,“现代”则更多指向文艺复兴之时逐渐形成的新兴资产阶级文化。尽管对“现代”的定义有多种,但其指向一种新的时代意识的核心意涵基本可以确认。到了19世纪末,又诞生了“现代性”(modemity)这一概念。“现代性”一词最早见诸法国文学评论家波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire)在19世纪晚期所发表的《现代生活的画家》(Le Peintre de la Vie Modeme),表达的是在现代时期社会生活及其事物的性质和状态。而彼时正是“现代主义”(modernism)酝酿成形之际,其在艺术上的展现则集中于19世纪末20世纪初对过去传统的摒弃。这一革命性的转变其中一个核心便是从写实转向形式主义的“设计”,从而令以“感觉论”(sensationalism)为要旨的印象主义走向具有现代主义艺术特征的后印象主义。此处的“现代主义”特指19世纪80年代至20世纪中叶以前的历史时期内各种先锋艺术,包括立体主义、未来主义、达达主义、构成主义、表现主义、波普艺术等,以及一种持续为追逐革新精神而不断突破的艺术表达。20世纪初,西方的现代主义艺术观念和形式藉由归国留学生传入中國,开始对20世纪的中国绘画艺术产生直接影响。但却在面对漆画这一中国独特的艺术载体时,受到其强大且深厚的本土传统的阻挡,致使在中国“现代”漆画的形成与确立过程中呈现出别样的面貌。

设计史家杭间在《20世纪之“漆命”——“现代性”视野中的“漆画”与“漆器”》一文中曾对百年来中国漆画的发展总结道:“漆画的正式确立,绝不仅仅是拓展了中国现代绘画的表现力,中国现代艺术史会证明这是中国艺术家深受新文化运动的影响,在美术领域开展‘现代性’努力的一个重要事件,它与油画的引进和中国化过程完全不同,它是中国现代艺术家从本土出发,重新挖掘传统,并寻找到‘现代表现,的成功范例。”他认为,“与一般的‘现代性’所面临的问题一样,19世纪末20世纪初,中国的传统绘画与其他的传统艺术样式,也在‘不科学’的落后的纠结中……而漆画的深邃、厚重、丰富的表现力,既是东方的语言,又丝毫不逊于西方绘画,这正是现代中国人可以用来追求世界的有效艺术样式”。这里所谓“落后的纠结”是指19世纪末20世纪初中国传统艺术身处的一个特殊语境。由于欧洲并不出产大漆,直到近代才逐渐从亚洲引进漆艺,在其传统艺术中,漆艺属于充满异域情调的“次要艺术”(minor arts)。而漆艺作为中国艺术的独特产物,却早在石器时代已经诞生,并在距今两千多年前发展成为一项流行的时代艺术,融入中国人日常生活的方方面面。到了19世纪末20世纪初,在西方文化日益稳固地占据全球化主要地位的同时,东方文化的相对衰弱增强了中国艺术家对破旧立新的迫切期望。杭间教授在其文章中有一个重要判断,即20世纪的中国“现代”漆画,既有在新文化运动影响下对传统漆艺器型的扬弃,也有在西方绘画影响下找到的,西方没有的、同时与传统漆器绘画的装饰性本质有所区别的契合点。于是,对“漆”的绘画性探索成为了20世纪与“漆”有关的艺术家们一个共同努力的方向,“中国现代设计的先驱已经尝试运用传统大漆作现代创作……漆艺作为传统技艺,其沉着华贵的表现和气度,是工业制品的粗砺急躁所不能及的,在一个新时代到来的同时,传统的转型及出新,会焕发全新的魅力,这是‘文艺复兴’的真正之义”。

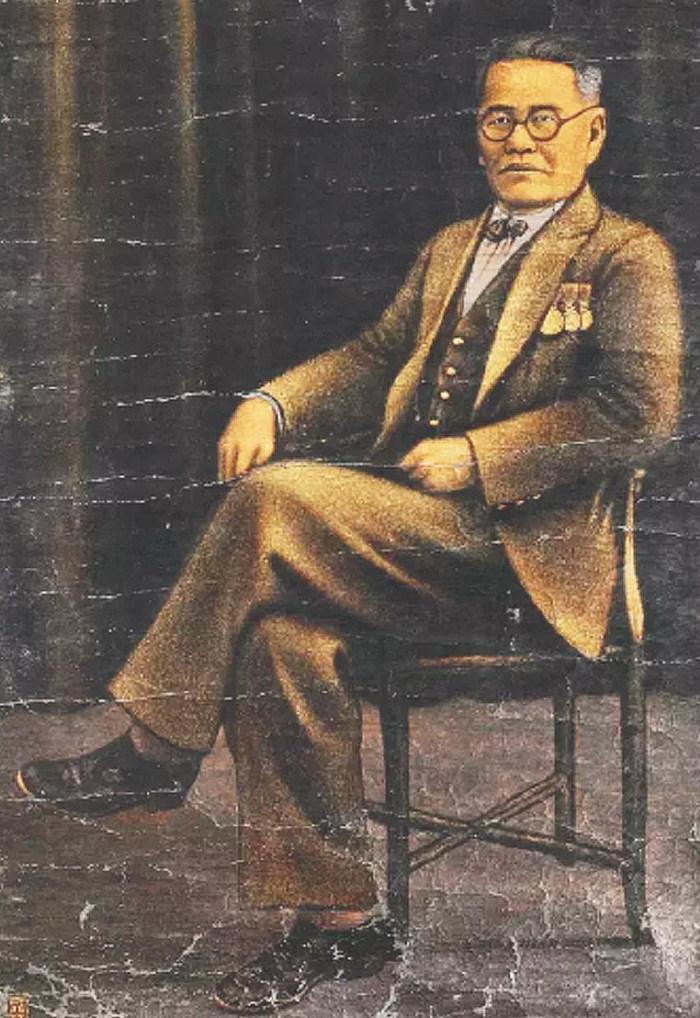

尽管新文化运动除旧布新的精神对推动中国漆艺从“器”到“画”的转向有着积极的作用,但在“传统”漆器与“现代”漆画之间于20世纪初期所呈现出的情况却更多地表现出一种此消彼长的关系,而不是后者完全替代前者。在一定程度上,漆画是其时中国漆艺的“出新”,是面对20世纪中国艺术“现代性”转向的产物。中国“现代”漆画的出现几乎同步于新文化运动的兴起,若要以现见相关作品作为比较的依据,则可以吴莖山、雷圭元在20世纪30年代初的漆画创作作为探讨的对象。2016年,“中国现代漆画文献展”展示了一幅署名为吴埜山的金漆画作品,并将这幅制作于1930年前后的金漆画追溯为中国“现代”漆画的开端。这件作品是一幅在黑漆底上以金漆绘制的《自画像》,长200厘米、宽94厘米,画中人物西装革履,戴着金丝眼镜,闲适地安坐于椅上。值得注意的是,画中人物形象以金粉涂出阴阳向背,颇具空间感,令观众眼前一亮。画面上部以金漆题:“吴埜山以金漆画总理遗像见赠,画虽取法西,而应用金漆仍然成祖国之粹,特给此证以为纪念。”在文献展之前,学界对吴莖山的漆画作品所知甚少。据后人辑录所记,吴埜山1873年生于漳州诏安县西潭村,青年时赴泰国谋生,所作金漆绘画颇具特色,并传吴氏在孙中山逝世后绘制其画像赠送南京中山陵。1939年5月13日《南洋商报》上登载了吴堃山在新加坡丝丝街130号创办金漆画院并举行展览的消息。而2018年中贸圣佳秋拍上展示的一幅落款为“吴埜山”的《象耕图》,其标示日期为“己巳五月”,即1929年。由此可推知,20世纪30年代前后很可能是吴埜山创作金漆画的主要时期。

这件新公开的《象耕图》作为一幅以风景为背景的风俗画,正好透露出吴埜山金漆画创作的一个重要渊源。与广东省博物馆收藏的一件清末《金漆画西湖风景图大寿屏》上以风景为背景的故事画互作比较,便可清楚看到其风景描绘与清代的金漆画艺术一脉相承。中国的传统金漆装饰艺术源远流长,至明清时代髹饰工艺与制作技巧已臻完善。明代著名漆工黄成所著的《髹饰录》“坤集”中,“描饰”门下便有“漆画”条,当中记谓:“描金,一名泥金画漆,即纯金花文也。朱地、黑质共宜焉。其文以山水、翎毛、花果、人物故事等;而细钩为阳,疏理为阴,或黑漆理,或彩金象。”晚明西塘漆工杨明注曰:“疏理,其理如刻,阳中之阴也,泥薄金色,有黄、青、赤,错施以为象,谓之彩金象。又加之混金漆,而或填或晕。”同书中对与“描金”并列的“漆画”的解释则是:“漆画,即古昔之文饰,而多是纯色画也。又有施丹青而如画家所谓没骨者,古饰所一变也。”此外,同门之中还包括了“描漆”“描油”“描金罩漆”等表现技法。从《金漆画西湖风景图大寿屏》所呈现的效果来看,其时已采用了多种涉及金漆的技法。将《象耕图》与之对照,则可看到吴堃山的创作具有明显的过渡意义。如《象耕图》中的人物、树石、走兽在表现上的短缩以及轮廓的模糊均反映出作者在一定写实基础上试图突破传统金漆画中的“线性”特征。相对于《金漆画西湖风景图大寿屏》,《象耕图》的“绘画性”特征在其人物描绘上表现得更为突出。“绘画性”这一概念自德国艺术史家海恩里希·沃尔夫林提出以来便被广为使用,其德语为“malerisch”,即具有画家个人色彩的笔触、涂抹,而非线性、平面或者程式化的表现。由于与“线性”所具有的扁平的装饰风格不同,“绘画性”的形成可作为中国“传统”漆绘往“现代”漆画转向的“现代性”特征之一,此与新文化运动中所倡导的革新精神在某种程度上是相互契合的。

除了在画面上对“绘画性”的突破外,中国漆画“现代性”的转向同时还反映在其形制以及观赏方式的变化上。吴埜山的《象耕图》仍然类似于一块屏风上的装饰嵌板,而其金漆人物画则已脱离了“传统”漆绘的性质,具有了一定的“架上绘画”特征。这显示出“漆画”向“画”的性质转变迈出了重要一步,此前与“现代”漆画形式相近的漆绘屏风仍保留着漆器的实用性质,而此时则与实用性完全剥离,逐渐成为一个相对独立的审美对象,以画框形式安置于墙上的所谓“架上绘画”(easel painting),因东西方艺术所遭遇的“现代性”不同,这一在20世纪40年代的西方备受批判的概念,几乎同时成为了中国漆艺转型的灵感来源,然而,漆画作为“架上绘画”的最初尝试并非由中国实现。早在20世纪20年代,法国装饰艺术运动盛期的漆艺家以及当时位于越南河内的印支高等美术学校的学生们已经开始了“现代”漆画的创制。尽管世界各地所面临的“现代性”情况各不相同,但现代漆画的形成却共同萌生于20世纪30年代前后,而且彼此间也并非孤立发展。法国的大漆工艺直接源于20世纪初自日本而来的漆艺家,而日本的漆艺又一直受到中国漆艺的深刻影响。同时,印度支那高等美术学校的创办者是来自法国的艺术家,该校所聘任的教员也基本都是法国人。吴埜山早年并非以金漆画为业,其赴南洋期间不会对东南亚的“现代”漆画发展充耳不闻。

可以说,吴埜山的金漆人物画虽然已经呈现出明显的“绘画性”特征并且实现了向“架上绘画”的转变,但却并非中国现代漆画的开创者。但无论如何,吴埜山的金漆画创作在20世纪中国漆画史上依然具有十分独特的价值。

吴埜山的金漆画创作处于中国“现代”漆画诞生过程中的形成阶段,这一判断最关键的论据是其“绘画性”尚未出现“颠覆性”的突破。前面谈到吴埜山的金漆画在清末金漆画的基础上有了重要的发展,包括向“绘画性”的迈进并接受了“架上绘画”的形式。但中国“现代”漆画最核心的价值追求是要完全摆脱工艺美术的桎梏并成为真正的“现代”绘画,而吴埜山的创作仍有一步之遥。这其中的差异可从与其同时期的另一位艺术家雷圭元的漆画创作比较中看到。祖籍江苏松江(今上海市松江区)的雷圭元1906年生于北京,1921年就读于北京美术学校。据其回忆称,其时他已与漆艺有所接触。1929年,雷圭元赴法国留学并在一个漆艺家具工场做工,“该工场规模颇大……专门仿制中国古漆器”,雷圭元在此“一面做工,一面念书,没有进学校,就在画室中学画”。1931年,雷圭元回国后受聘于国立杭州艺术专科学校任教,期间创作了大量包括漆画在内的作品。例如《夜之海》《献花》《晚归》《泉边》等,这些作品分别刊登于1934年第1期《美术生活》杂志、第6期《艺风》杂志,1936年出版的《全国工商美术作品选集》以及《工艺美术技法讲话》一书中。从这些漆画作品里,可以看到雷圭元早期的漆画创作深受法国现代美术的影响,题材多以人物为主,色彩明丽,技法东西合璧。特别是1931年创作的《泉边》,以蛋壳作为镶嵌材料代替传统漆器上常见的螺钿材料,不规整地绘制出一裸女形象,白色的蛋壳与黑漆的背景相互映衬,整幅作品呈现出融会东西的趣味。雷圭元在留法时“留心法国的工艺美术,看了博物馆、展览会中不少新东西”,《泉边》明显受到法国装饰艺术运动时期著名漆艺家让·杜南德(Jean Dunand)的影响。雷圭元曾在1932年第10期《亚波罗》杂志上登载的文章中介绍过让·杜南德,并且选择了其多件漆艺作品作为插图。让·杜南德的漆艺传习自其时赴欧参加巴黎世界博览会的日本漆工菅原精造,并在日本莳绘中的蛋壳镶嵌技术启发下作出了种种创新尝试。雷圭元《泉边》的蛋壳镶嵌技巧直接来自让·杜南德的实践,由此开启了蛋壳镶嵌在中国漆画中广泛流行的时代。

从雷圭元早期的漆画创作可见,虽然其与吴埜山二人所创作的漆画作品面貌不同,但在创作路径上却殊途同归,即均植根于深厚的中国传统漆艺基础,又吸收了外来的影响,并且向着“绘画性”风格以及“架上绘画”的形式转变。吴埜山从清末岭南地区的金漆艺术中摄取营养,同时还可能受到了来自东南亚涂金漆艺的影响;而雷圭元先学传统漆艺再学欧洲漆艺。雷圭元的《工余漫录——漆》一文以及《工艺美术技法讲话》一书,都反映出他在20世纪30年代之时与吴堃山一样正处于中国“现代”漆画诞生过程中的形成阶段。笔者以为,在20世纪中国整个“现代性”境遇当中得以形成的中国“现代”漆画,因其獨特性而需要从中国漆艺史的宏观视野展开观察才可能更加清晰。长期以来,中国以漆器为中心的漆艺历史被作为“器用”一类长久处于美术史的主流之外,直到19世纪末至20世纪中叶,漆艺仍然大体属于工艺美术的范畴。前面提及20世纪初中国漆画向“绘画性”和“架上绘画”的转变只是提供了“现代”漆画的形式,而真正“内在”的突破则在于中国“现代”漆画的性质能够独立于漆工艺史之外得到明确界定。既然“漆画”作为纯粹的“画”,就需要在观念上努力脱离“工艺美术”的牵绊。有观点认为,“漆画”既是“漆”也是“画”,是工艺与绘画结合的产物。这一折衷的说法在20世纪中叶以后曾大行其道,但这只是一种带有“改良”性质的界定,事实上并未深刻认识到中国“现代”漆画应对“现代性”的真正“革新”关键。其革新本质在“现代”漆画的形式表现上除了对“绘画性”“架上绘画”等特点的强调外,还必须改变以漆工艺为前提的“漆画”观念。只有做到这一点,中国“现代”漆画才能真正脱离工艺美术的束缚,真正呈现出“现代”漆画的革新面貌。而这种具有突破性的“革新”体现在具体的漆画创作上,其实可以从雷圭元在20世纪60年代初所绘制的一系列漆画作品中看到。

2016年11月的“中国现代设计巨匠:雷圭元特展”(中国美术学院民艺博物馆)中展示了数幅雷圭元的漆画作品,包括1962年创作的漆画《闽江晚泊》、1964年创作的花卉题材的漆画、还有两件漆盘。其中,《闽江晚泊》尤为突出。画中以戗划技法在米白色的漆面上绘制出闽江上的渔船与远处的大桥,画面构图简洁、线条韧中带柔,在或粗或细的线条交织中,以锥刀在漆面上刻画出一幅别有趣味的风景“速写”。《髹饰录》中曾记录“戗划”技法,谓之“细镂嵌色,于文为阴中阴者”,包括“戗金银”“戗彩”都是在线条内填入颜色,而雷圭元此画却不施色彩。《髹饰录》认为戗法“运刀要流畅而忌结节,物象细钩之间,一一划刷丝为妙”,而《闽江晚归》上的线条宛如钢笔在纸上所画、断续交错。仔细观察画中刻画线条的边沿,参差不齐,甚至刻入木胎。由此,雷圭元扬弃了传统漆工艺坚牢、雅致的审美标准,创作的焦点完全转向了“漆画”画面新颖的艺术效果上。在另外兩幅以花卉作为描绘题材的漆画作品里,雷圭元则以雕刀或粗或细地铲起了漆黑的表面,将处于画面中间的花朵、花叶填入了色彩,而作为背景的竹树则以短促的刻画线条作为装饰,与纯黑色的底面形成对比。这种技法曾大量出现在让杜南德的漆艺作品上,其渊源则是来自中国传统漆艺中的“款彩”技法。《髹饰录》在“雕镂”门中记谓:“款彩,有漆色者,有油色者。漆色宜干填,油色宜粉衬。用金银为绚者,倩盼之美愈成焉。”18世纪时,中国的“款彩”屏风曾大受欧洲上流阶层的欢迎,因从印度海港转运入欧而被名为“科罗曼多”(Coromandel)。19世纪末20世纪初,巴黎的家具店仿制中国家具,使这一技法在装饰艺术运动时期再度流行。对雷圭元的漆艺创作产生过直接影响的让·杜南德更是深谙此技法的漆艺家之一,但雷圭元在这几幅花卉漆画中运刀更为狂放,在构成画面形象的粗犷线条与块面中显露出一股写意、野逸的东方艺术韵味。

雷圭元在漆画上“颠覆性”的突破在于尝试摆脱漆工艺的束缚,这是20世纪中国漆画性质发生完全改变的一个历史时刻,时间自20世纪初新文化运动发生以后至20世纪中叶。事实上,中国“现代”漆画的产生不会是某艺术家的一手创造。一直以来,不少讨论中将“现代”漆画的诞生归结为某个人物的贡献,这明显是受到了来自古代对“圣人创物”观念的影响。如《韩非子·十过》中曾记载“尧禅天下,虞舜受之,作为食器,斩山木而财子,削锯修其迹,流漆墨其上,输之于宫以为食器。……舜禅天下而传之于禹,禹作为祭器,墨染其外,而殊画书其内”,自此将中国漆器的创造附会于尧舜。然而,一类事物的出现受诸多因素影响,往往不会由一人之力所成就。漆器的诞生有着漫长的历史演化积淀,漆画的出现与变化亦如此,经历了一个时期,由众多人、诸多因素所促成,而不是由某人于某个时刻忽然造就。就众人的因素而言,吴埜山及雷圭元只是这个形成过程中具有显著贡献的人物。中国“现代”漆画的出现是20世纪上半叶与“漆”相关的艺术家们所共同铸就的,这些与“漆”相关的艺术家们不独是中国的艺术家,也包括了从中发挥过作用的外国艺术家。除了众人的因素以外,整个社会环境、经济、政治的变化,东西方文化的交汇等因素亦皆作用其中。纵观整个20世纪中国“现代”漆画的出现与发展,对其中细节的相关研究至今仍然较为薄弱,对基本的概念界定以及语境形成方面的研究仍不足够,以致今天中国漆画理论的发展远跟不上当前漆画发展的步伐。譬如至今仍有许多关心中国漆画发展的人未能突破西方纯艺术观念的限制,坚持将“漆画”与“漆器”的概念完全分开,走向另一极端,从而忽视了它们在中国漆艺上一体两面的关系。甚至有观点认为,20世纪中国漆画的兴起使得漆器的地位受到动摇,直至20世纪末期才得以再次振兴。20世纪中国漆器受众迅速减少的颓势,更多是由社会生活环境的改变所引发,并非因为漆画的发展挤占了漆器的位置。更何况中国“现代”漆画是进入20世纪以后的新生事物,与漆器之间并不存在互相替代的关系。

自20世纪中叶出现改变漆画的工艺美术性质的真正“革新”之后,漆画却没有得到普遍发展,在往后的数十年里折衷“漆工艺”与“绘画性”的路线仍然得到了众多与“漆”相关的艺术家以及研究者的支持。许多漆艺术家们投身发展漆工艺的多样性,传统漆艺在中华人民共和国成立之初的社会环境里得到维持。20世纪中叶以后中国漆画创作上的“折衷”状态的突出表现,是60年代后期受所谓“工艺美院风格”影响下形成的特征。1956年9月,中央工艺美术学院在北京正式成立,此后该学院的漆画专业成为20世纪下半叶中国漆画研究的前沿阵地,但同时也标志着中国漆画再次被定位为工艺美术的一支。此后,这一认识得以进一步发生质变则要等到20世纪80年代,漆画在中国改革开放的语境之中得以从思想上真正获得“解放”以后。

责任编辑:杨梦娇