明清小说戏曲刊本插图风格特征及成因分析

2019-09-10颜彦

颜彦

[摘要]明代万历年间,小说戏曲刊本插图迎来了黄金时代,不仅出现了一大批具有“古典美”风格的典范性插图,而且表现出多种多样的变化形态。这一风格特征的形成并非一蹴而就,它一方面源于图像叙事的自觉和成熟,绘刻技法的丰富和进步直接带来了插图艺术风格品位的提升;另一方面,出版者的决策和时代风尚等外部因素,也间接成为影响插图风格形成和变迁的重要原因。

[关键词]插图;风格;小说;戏曲;明清

中国木刻版画在经历了漫长的生长期后,在明代迎来了成熟期,并且在万历时期进入光芒万丈的黄金时代,形成了具有中国古代版画特色的“古典美”风格。小说戏曲刊本插图作为木刻画家族的重要成员,在促成版画风格的形成上功不可没。从现存最早有确切纪年的木刻画唐懿宗咸通九年(868)王玢施刊《金刚波若波罗蜜经》扉页画来看,木刻画在唐代已经达到极为高超的刊刻水平。在明清时期才迎来成熟期的小说戏曲虽然未能赶上这一版刻盛况,却自明末以降形成一道亮眼的风景,不仅在数量和种类上极大丰富了版画的题材和内容,而且促使“古典美”的风格呈现出多种多样的表现形态。

一、插图风格呈现的多样形态

郑振铎先生在盛赞“古典美”风格的插图时,认为“每一幅画面都显示出迷人的美好”,画面呈现出来的风格和意境带给人的审美愉悦是具有相似性的,不过,基于不同文本内容,出自不同地域书坊以及不同画工、刻工之手的刊本插图,其实在具体形态和样貌上是有相异性的,区别所在不仅是“古典美”风格多样艺术性格的表征,同时也显示出刊本插图在漫长历史过程中风格变迁的历程。

(一)疏简与繁复

从小说戏曲插图变迁的趋势来看,经历了从上图下文式到单页大图式的重要转变,在图式变化的过程中,插图整体风格亦从疏简向繁复逐步过渡。表现为点线运用更加细腻流畅,构图元素更加丰富饱满,形象造型更加逼真生动,布局结构更加富有层次,从简到繁的变化意味着插图绘刻技艺的进步和成熟。小说戏曲插图在体现艺术审美性外,还受到文本内容的约束,因而简与繁的选择还表现出图像再现文本故事情节的能动程度。

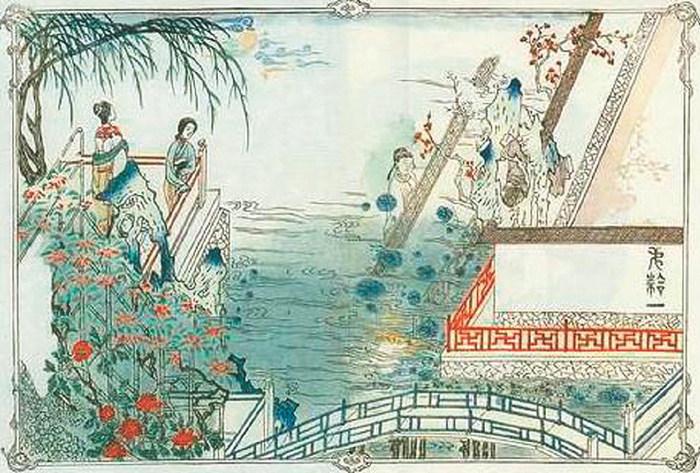

以两种刊本《西厢记》同一折插图为例,从明万历年刊本《新刻摘锦奇音·会真记》插图到明崇祯十三年(1640)吴兴寓五本《西厢记》插图,图像繁复感逐渐加强。图1主要集中于表现人物形象,着力刻画张生跳墙和莺莺祝告的身体动作,墙上墙下动静对比,趣味性十足。这是一种以最简要的构图要素刻画出关键情节内容的构图策略,因而对环境背景的描绘相对简单,只有和该情节密切相关的局部景物得到展示,而与之相关的更广阔的背景空间则被省略掉了。图2采取了完全不同的构图策略,对文本中“嫩绿池溏”进行了生动再现,画面以月色池塘为中心,张生与莺莺隔湖相对,月光流水、杨柳香风、花影金莲等一应景物都得到了细腻精致的刻画,同时利用水中倒影来显示张生跳墙情状,弱化墙上墙下高低视差带来的动态性,突显“淡云笼月华”下晚风撩人、静谧恬静的美丽氛围。整个画面色调清新淡雅,布局工整有序,具有相当强的艺术感染力。二图相比较,寓五本显然没有因袭既有的图式经验,而是另辟蹊径,从重人物情节到重景色氛围,这种跳出窠臼的尝试是具有重要意义的,既体现出叙事策略的发散性思考,同时也为《西厢记》“逾墙”主题提供了丰富多元的风格图式。

当然,这并不是说构图精致华丽者就一定出于繁复,疏简者就一定不如繁复,由明末知名刻工项南洲刊刻的《怀远堂批点燕子笺》插图就是疏简风格的典型代表,画面构图通过有效的结构布局,精选简要的形象要素,布景和留白相得益彰,富有空间节奏感。繁复风格图像的出现,说明刻工技艺的精湛程度已然可以在有限圖幅内彻底贯彻绘图者的创作意图,像明万历元年(1573)刊本《帝鉴图说》中的《遣使赈灾》图、万历刊本《程氏墨苑》中的《百子图》、明崇祯四年(1631)刊本《隋炀帝艳史》中的《东京陈百戏》图等都是满幅图式的典型代表,但是是否要施以繁复却要针对特定刊本有目的地予以设计。

(二)平和与骚动

小说戏曲插图以最简练的点线为基本单位进行绘刻,构图元素看似简单,其实是经过了精心构思和安排的。从单一的点线到点线的集合体,从分散的元素到表情达意的完整画面,平衡质感的控制十分重要,因为图像元素整体上的平衡和谐往往可以带来一种惬意安详的风格,营造一种自然而然、舒适宁静的阅读感受。文本叙事机制的有机组成需要人物、情节、环境三种主要因素的相互配合,而要实现对这个叙事内容的生动再现,也就意味着插图势必要运用多种不同类型的图像元素。图像对这些元素如何布控才能实现画面的整体平衡呢?在水平方向上营造各元素之间的匀称质感是图像修辞采用的一种主要技法。在最初的上图下文式插图中,中轴线呈对称布局是主要手段。伴随着插图版式的发展,插图平衡质感的营造方式也变得更为丰富,出现了许多变化形式。

明刊本《麒麟厨》第一出《韩公别友》图描绘韩世忠欲往江左拜别陈公,画面近景是策马扬鞭的韩世忠,以其为中心,向左右延伸有小桥、巨石、高树,一江之隔的远景山峦连绵起伏、深秀幽静,山脚茅舍正是陈公隐居所在,与图赞“一鞭遥指五云乡”相照应。上下结构图像分别沿水平方向展开的构图元素形成了远景和近景的平行图式,加固了画面的平衡感,二者之间位置层次的差异又实现了视觉景深上的变化。

明天启元年(1621)闵光瑜朱墨刊本《邯郸梦记》第三出《度世》,叙述吕洞宾下尘寰寻找可度取之人,图“晴岚山市语,烟水捕鱼图”展示其行走到洞庭湖边之景象。图像整体采用对角线构图,右下方刻画的是洞庭湖山水相依之景,湖边崇山峻岭、巨石巉岩,湖水平流浅濑、烟波茫茫,近景处吕洞宾徐徐走来,中景处渔人泛波而钓,画面设计富有时空动态感。值得注意的是,画面左上角用若隐若现的群峰点景,恰好与右下方图景相互呼应,画面平衡效果的实现就来源于这二者之间的呼应。如果我们用最为简单的几何图案来勾勒画面布局,这实际上是由大小两个具有稳定性的三角形集合而成的。两个三角形大小的差异恰好可以营造出视觉景深上的变化之感,而三角形的固定属性又有效地弥补了二者上下位置之间的层次差异,在人物形象的动态以及整体风格的稳定平和上控制得恰到好处。

如果说平和感是插图最为主要的风格取向,那么营造带有不安性质的骚动感则是一种完全迥异的选择。以明万历顾曲斋刊本《唐明皇秋夜梧桐雨》第三出插图为例,安史之乱中唐明皇西行入蜀,在马嵬坡赐死杨玉环,其中蕴含的历史兴亡与爱情悲剧主题在历代文人作品中吟咏不衰。杂剧取材历史史实,图绘刻画了西行入蜀的自然风光。高耸入云的巍巍群峰峥嵘而崔嵬,千仞峭壁如刀削斧劈,烟云雾霭,氤氲缭绕,加之天高人小的视觉对比、黑白两色的色调反差,明显呈现出一种迥异于平衡质感的风格,即强烈的不平衡感、骚动感。点线构图虽然与水墨笔法存在差异,但是在繁复构图中利用直线、曲线的扭曲变化,施以阴刻、阳刻的团块对比,表现山势的挺立高远,行人的小心翼翼,突显人物和环境之间的张力,制造出惴惴不安的骚动感,却另有一番妙处。

(三)粗犷与典雅

小说戏曲插图最初是以一种粗犷风格开始的,福建地区上图下文式插图就是典型的代表。粗犷风格突出表现为简练的人物白描和背景勾勒,画面呈现出平面的单一性,缺少立体的纵深感,这些都使插图呈现出厚重的稚拙感。与之相比较,明末金陵地区的小说戏曲插图在各方面都表现出进步和成长,如明万历十九年(1591)仁寿堂万卷楼周日校刊本《古本全像三国志通俗演义》、明世德堂刊本《惊鸿记》等,形象造型的生动感得到了强化,结构空间感有了更多拓展,以阴刻、阳刻的团块对比增加画面动态感和节奏感。从视觉经验上看,粗豪遗风虽未尽去,但却是朝着更加贴近生活、更加符合视觉感受的方向发展的。也正是在这一趋势下,插图变得越来越精致优雅了。

典雅风格的展现首先要求图像绘刻精致细腻,这是典雅化的先决条件和基础,而这一点显然离不开绘图者、画工、刻工技术的精益求精。贡布里希在《艺术发展史》中分析艺术风格演进的一种重要力量是技术进步,插图风格的演变就从一个侧面印证了刊刻工艺的重要影响,徽刻版画在这个过程中无疑起到了中坚作用,郑振铎先生就曾给予徽刻刻工高度评价,称他们是“中国木刻画史里的天之骄子”。安徽人汪廷讷在促成和推广插图雅致化上功不可没。万历二十七年(1599),汪廷讷在家乡修建了一座风景旖旎的园林坐隐园和环翠堂,落成后延请名家钱贡为其绘制《环翠堂园景图》,由歙县名工黄应组镌刻,全长1486厘米,高24厘米,展示该园之内复杂精巧的建筑群和三百多个人物,堪称中国版画史上的大手笔,其“画面细条纤细入微,刀法谨丽,风格俊逸缜修,气韵清雅,具有鲜明的徽派特色”。此后,汪廷讷以环翠堂为名号,网罗了一大批技艺精湛纯熟的刻工,刊刻了传奇《环翠堂乐府》18种,成为戏曲史和版画史上的经典之作。从《环翠堂园景图》到各本传奇,画面中由无数点和线组成的细密的人物和景致,在黑白色块的叠加中依次重复,庭园中的片山寸石、房屋装饰图案、人物头髻须发,都得到了极为精致的描绘,没有任何瑕疵。

其实,综观明清插图本典籍,典雅化的风格追求已经成为明代中晚期以来图像绘刻的共同取向,小说刊本如明崇祯四年(1631)人瑞堂刊《新镌全像通俗演义隋炀帝艳史》,诗词如明刊本《唐诗画谱》《词林逸响》,画谱如明万历间程氏滋兰堂刊《程式墨苑》等,可以说精工细致已然内化为插图自身品质和格调的象征。

上述对小说戏曲插图风格特征的总结和分析,证明了“古典美”风格形成的过程并非是简单的,多样性的出现在构成刊本风格整体性的同时,也展示出个性间的差异,极大地丰富了刊本风格的内涵和形态。而这一方面体现出古代绘刻者在沟通文学和图像两种媒介艺术上的追求和智慧;另一方面,也恰恰是其成为“中国造型艺术的一个重要部门”的独立性的体现。

二、风格形成和演变的内在动因:图像叙事的自觉和成熟

明清小说戏曲插图经历了从起步到成熟的发展历程,其多样风格的形成并非一蹴而就,这其中有来自各个方面的影响。对于要展示故事情节内容的刊本插图来说,“图像叙事”的自觉和成熟,成为其风格改变最为直接的内在动力,特别是从上图下文式到单页大图式的转变,成为刊本插图面貌一新的关键转折点。

图像叙事自觉和成熟最为直接的表现来自于绘事技法的长足进步,它首先表现为比例的适当,表现幅度的扩展,以及图像修辞手法的丰富。在上图下文式刊本中,往往存在人物、建筑等高,形象单一,空间狭小等缺陷。图绘技法的不足自然限制了图像对文本故事的再现,情况的扭转发生在插图版式形制的改变中。以《水浒传》第六十五回故事“时迁火烧翠云楼”为例,这一回讲述水浒英雄们大闹大名府之事,我们将明万历建阳余氏双峰堂刊本《京本增补校正全像忠义水浒传志传评林》、明容与堂刊本《李卓吾先生批评忠义水浒传》和明末新安刊本《忠义水浒传》相比较,来看看几个刊本在同一主题内容的表现上有哪些区别。文中对大名府翠云楼及其周边环境有一段集中介绍:“原来这座酒楼,名贯河北,号为第一;上有三檐滴水,雕梁绣柱,极是造得好;楼上楼下,有百十处阁子,终朝鼓乐喧天,每日笙歌聒耳。城中各处宫观寺院、佛殿法堂中,各设灯火,庆贺丰年。三瓦两舍,更不必说。”上图下文式插图的表现化整为散,按照时间顺序分别表现“吴用调拨八路人马”“梁山泊好汉城中相遇”,精简省略式的再现方式既无法展现出翠云楼建筑的高大华丽、元宵佳节街景的热闹繁荣,对梁山好汉极具动态效果的大闹场景更是无计可施。共时性的群体被拆分為局部空间上的单元人物,事件的连续性和整体性都遭到不同程度的破坏。

再来看单页大图,明容与堂刊本充分利用相邻房屋之间的“亏蔽”效果,凸显出翠云楼的雄伟壮观,与此同时,在凸显高低差别的空间布局中,选择有代表性的各路水浒英雄予以描绘。梁山好汉分作几队突入大名府,每组队伍行进方向各不相同,每个个体都有不同的行为动作,众人以时迁点火翠云楼为号共同行动,插图远近相宜、主次分明,生动有序地展示了共时性上不同空间群体人物的形象和行为。

图12中的形象要素更加丰富,构图也更加繁复,集中展示了大名府元宵之夜的特殊环境和民俗特点。在这个图景中,时迁是如何放火的,梁山好汉在同一时间是如何行动的;表现时间概念的星云,体现节日概念的张灯结彩,反映北宋市井风俗的酒肆茶坊,揭示北宋经济形势的城关建置,描绘故事情节的人物活动……这一系列构图要素,最终经过有效地组织进入呈像范畴中,最大限度地反映了文本叙事内容。满格式布局从左下角“东门”到右上角“翠云楼”呈中斜线构图,城区之内沿曲线街道聚集了各式店铺与人群,梁山好汉在被分割的各个小空间内得到了精细再现。从空间对时间的表现来看,与图9、图10单一的时间切片相比较,图11、图12通过空间的并置,容纳了更多人物,实际上是以空间连接了时间。图幅的变化带来图式再现的变化是非常直观的,插图呈现出来的形式风格也逐步从单一转变为繁复。

其次,对多样时空场景的再现和展示。以小说戏曲故事为依托而绘刻的插图,要求图像叙事能够捕捉到最精彩的“顷刻”,将其设置为叙事时空中的核心场景,这个“顷刻”可能是故事结局,可能是情节转捩点,可能是最富戏剧性的场景。以“神魔”题材作品为例,插图对神魔世界的表现必须展现天、地、冥三界的离奇诡谲,神、人、怪不同群体的奇异幻化。当然,这种想象又不能无拘无束,它要兼顾文本主题、绘画技巧以及读者接受等多种因素的影响。这些复杂的关系正是图像表现最大的挑战和难点,或许也最能够说明图像叙事在文本再现上的自主性和能动性。以明万历建阳清白堂杨起元刊《鼎锲京本全像西游记》和清光绪十四年(1888)邗江味潜斋《新说西游记》两本的美猴王出世做比较,美猴王诞生地花果山是一处“丹崖怪石,削壁奇峰”“瑶草奇花不谢,青松翠柏长春”的人间仙境。遗憾的是,在图13中除了表现千里眼和顺风耳观看石猴出世外,花果山之奇妙未能得见。而且在南天门俯视下界的千里眼、順风耳只有祥云作为身份表征,图像布局的组织调配效果并不明显,和诞生于人间的美猴王缺少空间方位的对照。图14单页大图的图幅形制为图像语汇的充分组织和利用提供了保障。首先,环境刻画上充分吸收奇松怪石、峭壁陡峰等各种形象元素,并在此基础上凸显高低对比,为千里眼、顺风耳和美猴王一上一下的空间布局提供背景参照,以上下布局反映天上人间的对比,更加直观地表现出神魔题材的奇幻特色。

“神魔”题材的特色除了容纳仙、人、冥三界时空外,还表现在多重时空的重叠上,这一点在上图下文式插图中鲜有上佳的表现,其人物刻画虽然展示出“人性”“动物性”特征,但是却未能表现出“神性”的特征来。同样以上述两个刊本第十六回“观音院僧谋宝贝

黑风山怪窃袈裟”图为例,在图15至17中,构图上分散开的三幅插图虽然再现了时空链条上的事件,但是在细节上既未能表现出“黑烟墨墨、红焰腾腾”的惨烈景象,更未能体现出多个时空场景下神、怪、人共同参与的奇幻特色。而在图18中,两条曲线不仅分割出来三个独立的主要人物形象,而且暗含着时空场景的分割,代表前景、中景和远景三个不同的空间层次。其中最前面是图像右下角的禅房,悟空以避火罩保护熟睡中的唐僧;中景是火光中露出的最为宏大的方丈房,悟空独立其上催动火势;远景则是火光中隐约可见的一处屋檐,也正是妖怪盗取袈裟之处。这三个场景分别独立又相互关联,显示出图像布局与叙事上的密切关系。图像利用形象重复、线条分割配合上中下构图,在一幅图像中既克服了异时异地的再现难题,又将事件前因后果的逻辑关系展示了出来。

值得注意的是,插图在刻画漫天火势时使用了变奏的修辞手法,变奏即指节奏的变化,在音乐和舞蹈中变奏是一种常见的表现形式,通过节奏强弱快慢的改变来表现不同的情趣和心绪。在插图中它往往通过点线疏密程度的变化加以表现,图18下方利用变奏手段制造出紧张刺激的效果,而上方又预留出大片留白,有效地促使画面呈现出悬念和张力。仙人、妖怪、法术、变形、幻化一系列具有真幻标示意义的形象完整融合在一起,呈现出一个既富有趣味又动人心魄的“神魔”时空。

在从上图下文到单页大图版式的转变中,图像修辞手段越加丰富多彩,表现技巧越加精淳娴熟,图幅变化的最终所指是形象而生动地展示故事发生的主谓宾结构,即令其裹挟的人物、时空、事件以真实可感而又富有动态性、戏剧性的方式得以呈现和表达。这一系列调整和改变的结果,说明在图像呈像的过程中,图文之间一种信赖的关系和机制正在逐步形成和建立。即图像叙事的明确定位,既要实现解读和传达文本故事的目的,同时又要在视觉表征的框架内实现图像修辞的意旨,这也恰恰标志着图像叙事机制正在逐步完善和成熟。这一切都是以图像叙事意识的充分自觉为前提的,正是这一意识的充分觉醒和抬头,促使图像在其框架内规律性地探索叙事秩序的建立和叙事体制的完善,从而不断为我们展现出逐渐发展并成熟的图式。伴随叙事秩序的形成以及图式的极大丰富,自然也就迎来了插图独特审美风格的形成以及多样性形态的呈现。

三、风格形成和演变的外在动因:出版者的决策和时代风尚的浸染

一套插图本的制作和诞生,需要经过许多工序和不同身份的人士参与才能最终问世呈现,这使得小说戏曲插图的产生和传播除了受到来自文本内容的制约,还要受到来自外部诸多因素的影响。就插图风格的形成和演变而言,出版者的决策和特定的时代风尚是十分重要的影响因素。

(一)出版者的决策

从历代典籍保存下来的资料看,书籍的出版者或编辑者十分重视和推崇的就是名笔名工,争取到名笔名工也就意味着争取到了最佳的市场资源,获得了提升作品质量的前提保证,这已经成为具有商业眼光的出版者的共识,许多书籍的出版前言和凡例中都保存了相关记载。如:

按古今传奇行于世者靡不有图,乃此编尤脍炙人口而未之见。因广购海内名笔,仅得仇十洲家藏稿十二幅,精工摹刻以弁诸简端。俾观者目炫心飞,足称一时之大快云。

(《玉茗堂摘评王奔州先生艳异编·识语》)

兹编特恳请名笔妙手,传神阿堵,曲尽奇妙。展卷而奇情艳态,勃勃如生,不啻顾虎头、吴道子之对面,岂非词家韵事,案头珍赏哉!

(《新镌全像通俗演义隋炀帝艳史·凡例》)

上述两种刊本都可以称得上是插图本中的经典作品,其图像呈像构图、刻印质量皆具有“古典美”之典范性。而它们之所以能够穿过历史的长河经久不衰,出版者引入名笔名工的决策可谓先决条件,特别是像《玉茗堂摘评王宾州先生艳异编》那样有明代大家仇英的参与,更是世所罕有,其在一众书籍中的竞争力自然不可匹敌。名笔名工的介入首先意味着出版者对所要出版的书籍给出了明确的定位,要以“精工摹刻”“勃勃如生”的图绘造成“目炫心飞”的视觉效果和审美观感。这样的作品首先从源头上就保证和提升了刊本的格调与威望。

明崇祯四年(1631)人瑞堂刊本《新镌全像通俗演义隋炀帝艳史》卷首冠图八十幅,而且每幅插图后选集古人佳句与图相配,此外还为诗句制锦为栏,“以见精工郑重之意”。从图版经营意图来看,这是一个融图、字、栏为一体的完整视觉体系的策划视角,这一视觉呈现反映出的不仅是出版人的煞费苦心,而且可以看到图版策划中已然较为完整、立体、成熟的视觉思考理念。而这样精心打磨的作品,其实从最初就预设了其插图的风格必然是具有高度艺术性的,因此也就不难理解为何号称其插图“不啻顾虎头、吴道子之对面”。不可否认,这种声音意在宣扬此书图绘质量之高,可以与历史上著名画家顾恺之、吴道子的画作相媲美,虽然略显夸张,但也从一个侧面说明了出版者对插图的自信态度。也正是在这个意义上,出版者道出了对此书的终极期待,即“岂非词家韵事,案头珍赏哉”!

在中国古代文人那里,案头珍赏是局限于个人或者少数志趣相投的同道间浏览阅读的观看活动,是一种较为私人的阅读行为。明刊本《新镌歌林拾翠》的编辑者在卷首《凡例》中更直接点出了该书阅读场所的私密属性:“雅择精工,极为绘梓,骈于卷首,用佐秘观。”可以说,这些出版者对于所制作书籍的最终设定锁定在隶属于文人个人空间的视觉实践活动。这样一种私人的、封闭的、不与他人共享的阅读方式和阅读场所,正是古代文人对于珍品善本持有的极端态度。这也从另一个层面进一步证明了出版者对于刊本高规格的要求和期待,可以想见其插图作品最终呈现出的风格也必然是精巧绝伦、极尽雅致的。

值得注意的是,在印刷业特别是书坊活动繁荣的明清时期,在缺少版权意识和法制监督的机制下,覆刻覆印甚至盗版翻印成为了无法避免的社会现象。尽管它导致了一批粗制滥造的刊本大量流行,在一定程度上拉低了刊本整体品质的格调,但是从其传播的渠道和方式来看,则扩大了经典文本的覆盖面和影响力。近现代著名学人黄摩西回忆他经眼过的插图本时讲道:“曾见芥子园四大奇书原刻本,纸墨精良尚其余事,卷首每回作一图,人物如生,细入毫发,远出近时点石斋石印画报上。而服饰器具,尚见汉家度,可作博古图观,可作彼都人士视读。”芥子园出品的图籍是十分考究的,它注重改进印刷技术,提升图版刊刻质量,高标准、严要求地擦亮了“芥子园”这块招牌,成为清初极富竞争力的印刷主体。也正因此,芥子园出版的书籍成为了当时以及后世纷纷效仿摹印的范本,以《西游记》为例粗略统计,自乾隆四十五年(1780)芥子园刊刻《西游真诠》后,就有金阊书业堂、常德同善社、吴县朱记荣扫叶山房以芥子园插图为底本再次刊刻发行。这些覆刻本分散在全国不同地区,芥子园本作为一个图像产品的优势和影响力凭借着多地域的流播得到推广,这个过程不仅显示出印刷事业在不同地域的交互影响,同时也说明经典刊本插图所受到的追捧。少数文人精英和富有资源的书坊主在源头掌控下制作的刊本插图,在市场商业化和资本化的参与下,最终在整个小说戏曲插图的印刷格局内产生作用和影响,将其所附着的图像风格传递了下去。

(二)时代文化和风尚的浸染

如果说出版者的决策直接作用于小说插图的创作,那么特定时代的文化和风尚则是间接影响到插图风格的形成。明代以来,中国的造园工艺与园林理论都达到了十分高超的水平,出现了专门从事造园的匠人,明代计成的《园冶》、文震亨的《长物志》等著作,对治园有十分系统的总结。以后者为例,内容囊括室庐、花木、水石、禽鸟、书画、几榻、器具、衣饰、舟车、位置、蔬果、香茗十二大类。英国学者柯律格以“物”为关注对象来探讨明末清初中国的物质文化和社会状况,指出《长物志》罗列的十二类“涵盖了与明代上层阶级生活相关的大部分物质产品”,并转引荷兰汉学家高罗佩的评语“大量有关中国鉴赏的材料……可以从某类特殊的书中获取,主要指‘类书’,即为有着高雅品位的学者编纂的指南。这类书籍会描写文人雅士所喜爱居住的室内陈设,谈论其书斋中的家具,所钟爱的笔、墨、纸、香,所把玩欣赏的珍玩以及喜读的书籍”。与治园相关的大量文献资料及其中精细的分类描述,充分表明治园已经成为广受青睐的社会时代风尚之一,特别能体现文人士大夫精英阶层的生活消费价值理念。

小说戏曲插图处于上图下文图式发展阶段时,构图形象单一,我们很难在图像建构中发现园林因子的痕迹,但是到单页大图图式盛行之后,园林空间图式越来越多地得到普及。当然不同刊本亦存在风格的差异,既有如明崇祯十三年(1640)吴兴寓五本《西厢记》中恬静怡人的池塘夜景,也有如明崇祯人瑞堂刊本《隋炀帝艳史》中明亮喧嚣的皇家花园,插图通过对园景中植物、流水、建筑等不同形象要素惟妙惟肖的刻画和有效的空间布局,充分展示了具有代表性的不同园景空间,这也充分说明插图在雅致化的追求上日臻极致。

明末刊本《李卓吾先生批评三国志真本》第四回“曹孟德谋杀董卓”插图展示的是发生在室内的场景。故事发生的地点是董卓的相府,小说对相府内的构造并未有细致描述,根据文本我们根本无法获知相府内陈列布局的任何信息。绘图者匠心独运,为曹操谋刺董卓这一事件勾勒了细致的背景空间。如果我们翻开明代文人文震亨的《长物志》,会发现这一居室设计与其书内的论述有诸多相似之处,整个室庐十分明净,庭院中隐约可见的假山树木则符合“中庭亦须稍广,可种花木,列盆景”的建置要求;室内几榻“古雅可爱”,案头陈设书卷、古镜、香炉等摆设“以精良为乐”,恰好可以实现在闲暇之际“展经史,阅书画,陈鼎彝,罗肴核,施枕簟”。刊本插图的居室设计在尽可能地呈现贵族燕居所需之物时,亦尽量保留了少雕绘的古朴之风,显然受到了以《长物志》为代表的园林风尚的影响。园林空间图式的出现,意味着故事的背景空间被注入了风光旖旎的环境因素,它与精巧细致的人居环境相互融合,构成了对人类物质文化生活的一种模拟。也就是说,插图在还原文本语境的同时,还极力追求对现实人类生存境况的模拟,从而促使其图像空间既具有客观生活的真实性,又富有高雅文化的审美性。

明清易代打断了刊本插图风格的延续,清代程甲本《红楼梦》虽然称不上最为上乘的图像佳制,但是它在人物形象的刻画上具有自身独特的风格,引起我们注意的是阿英对程甲本《红楼梦》绣像的一段评论:“其风格,显然已受当时画院木刻如焦秉贞、冷枚等《耕织图》影响,迥然不同于明代木刻。”阿英针对程甲本插图的这条论述,实际上点明了《红楼梦》图像绘制的一个特征,即图绘风格在明清易代之际的转化与宫廷画师画风密切相关。以焦秉贞、冷枚为代表的清代宫廷画师,往往是仕女画、庭院画兼善的,而这对《红楼梦》插图的影响也有迹可循。以清光绪十五年(1889)上海石印本《增评补像全图金玉缘》中《大观园图》为例,所绘人物有扶栏观鱼的、有弹琴唱曲的、有赏花的、有下棋的,和四周建筑景致自然融为一体。人物造型纤细娇弱、精巧华丽,与焦秉贞笔下的仕女相类;容纳了沁芳亭等建筑在内的空间建置,与冷枚笔下的《避暑山庄图》有异曲同工之妙,利用界画线描用笔,将各建筑实体按照方位、大小一一精细绘出,形成工笔严谨、造型精准的画面风格,不仅增添了富丽堂皇的气氛,也增加了画面的立体感。《红楼梦》插图风格的变化,说明时代变迁过程中外部影响因素也在悄然发生变化和转移,来自宫廷画师的影响已然超过造园风尚成为《红楼梦》插图绘制的外在主导力量。

总而言之,明清时期小说戏曲插图的体量巨大,其风格呈现的整体趋势虽然有迹可循,但是在笔者所提到的几个典型特征之外,从不同的观照维度出发还可以总结出其他共性或个性特征;而在追寻其风格形成的原因时,文本内容的制约、传统艺术经验的潜移默化、明代末年印刷业的繁荣、绘刻匠人工艺的日臻精湛等诸多因素都直接或间接地参与到了这个过程中。风格的爬梳及其生成原因的探寻,不仅仅关系到图像自身风格史的确认,同时也关涉书籍出版者、绘刻者等来自社会各个阶层的诸多群体,联结着插图以外更广阔的社会空间,诸如名笔名工的参与和合作,地域间刊刻经验的分享和渗透,雅俗文化之间视觉实践的互动和交流等,也都是该议题下值得一再深思和总结的重要问题。从这个角度看,本文的分析虽然仅是冰山一角,卻也是一个切入点,对于风格问题的介入和深化是积极而有益的。

责任编辑:赵轶峰