榆林沙地矿区植被恢复造林模式推广示范

2019-09-10赵彬朱建军郜超

赵彬 朱建军 郜超

摘要: 以榆阳区小纪汗沙地矿区为例,选择樟子松、班克松、彰武松为主栽树种,通过多树种混交格状防风固沙林、块状混交防风固沙林、带状混交防风固沙林和常规造林不同造林模式的推广示范,达到改造沙地原有植被、增加防护植被类型、改变林分结构、探讨沙地矿区植被恢复造林模式的目的。提出多树种混交格状防风固沙林为最优模式,株行距5 m×25 m,建议推广应用。

关键词: 沙地矿区; 植被恢复; 造林模式; 多树种混交格状防风固沙林

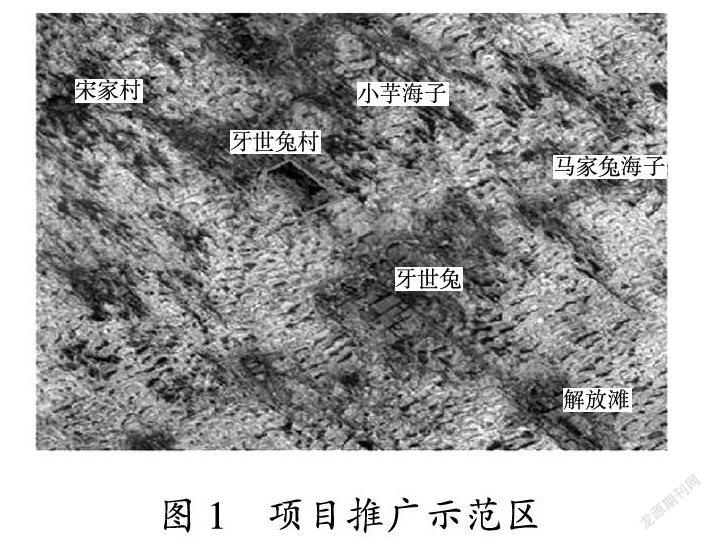

榆林沙地矿区地处毛乌素沙地东南缘,是我国荒漠化严重发展的地区之一,也是国家能源的开发区。随着能源的开发,原本稀疏的植被遭到破坏、退化甚至死亡,导致土地二次沙化,生态环境的恶化,风沙肆虐、黄天蔽日的情景可能重现,严重影响了农、林、牧等各业以及资源的大规模开发利用和区域经济的可持续发展。加强生态环境建设已成为一项势在必行的首要任务,而植被恢复则是生态环境建设中的一项最根本措施。因此本文以榆阳区小纪汗镇牙世兔村沙地矿区为例,推广示范沙地矿区植被恢复造林模式,以期辐射带动区域内的植被恢复,为同类型区域的植被恢复提供理论依据和参考。

1 推广示范区概况

榆阳区小纪汗镇牙世兔村地处毛乌素沙地腹地(38°22'16″N,109°22'24″E),海拔约1 200 m,属于沙地矿区,温带半干旱大陆性季风气候,风沙大,年降雨量约400 mm,集中在7~9月,年平均蒸发量约2 000 mm,年均气温8 ℃,全年以西北风为主。地形地貌以半固定沙丘为主,沙丘起伏高度可达10 m以上。植被主要以沙柳和沙蒿为主,其他还有黄蒿、早熟禾、芦苇、苦菜、牛心朴、柠条、苦豆子、狗尾草等,因其蓋度小,退化、老化严重,导致防护效益低下。多年来该区域林业措施主要是以防治沙化、增加植被盖度为目的,以自然封育措施进行植被恢复,但由于自然条件的限制,植被恢复效果不理想,导致地表林分极为简单,树种单一,植被群落结构较差。

2018年春季3月25日~ 4月10日、2019年春季3月25日~ 4月10日营造樟子松、班克松、彰武松混交推广示范林1 000亩,对照区100亩。

2 植被恢复主要造林树种选择

选择樟子松、班克松、彰武松作为榆林沙地矿区植被恢复造林模式推广示范的主要树种。

(1)樟子松[ 1 ](Pinus sylvestris)是欧洲赤松分布至远东的一个地理变种[ 2 - 4 ],天然分布于我国大兴安岭和呼伦贝尔沙地草原,原苏联、蒙古也有分布(46°30′~53°59′N,118°00′~130°08′E),垂直分布于海拔600~2 000 m[ 5 - 10 ]。1964年,陕西省治沙研究所在榆林红石峡沙地引种樟子松治沙造林获得成功,取得了举世瞩目的成绩,经过几十年的引种栽培,已成为毛乌素沙地防风固沙效果最好的常绿乔木树种,有效地治理了土地沙化,对于保持水土、减轻沙尘暴灾害起到了巨大的作用。目前已得到大面积的推广应用,总面积达113.18多万亩。

本次推广示范造林苗木规格为5年生以上,苗高100~120 cm,冠幅30 cm以上的高营养钵樟子松苗,且品种纯正、土球完整,长势健壮,无病虫害。

(2)班克松(Pinus banksiana)天然分布于北美北部[ 11 ](41°41′~64°40′N,60°06′~127°30′W[ 12 ]),是美州松属中分布最北、极耐寒的一种乔木树种,班克松耐干旱瘠薄,早期生长速度快,属强阳性树种,自然分布多为纯林,寿命短,成熟林可高达18~24 m,树干常弯曲,树冠开展不规则,适用于纸浆材、矿柱、燃料及荒山绿化[ 13 ]。由于班克松具有许多优良品质,现在被世界上许多国家广泛引种栽培[ 14 - 16 ]。为了丰富沙地造林树种,改善林分结构,陕西省治沙研究所于2009年引种班克松,进行育苗试验和造林技术研究,目前表现良好,已开始一定面积的区域性造林。

本次推广示范造林苗木规格为4年生以上,苗高60~100 cm,冠幅20 cm以上的营养钵班克松苗,且品种纯正、土球完整,长势健壮,无病虫害。

(3)彰武松(Pinus densiflora)[ 17 ]是赤松的天然杂交新变种,有较强的抗旱和抗病能力,是“三北”地区很有发展前景的优良造林树种,值得大力繁殖推广[ 18 ]。2010年开始,陕西省治沙研究所在榆林沙区进行樟子松嫁接彰武松技术试验以及沙地造林试验,目前表现良好,已开始一定面积的区域性造林。

本次推广示范造林苗木规格为5年生以上,苗高100~120 cm,冠幅30 cm以上的营养钵嫁接彰武松苗,且品种纯正、土球完整,长势健壮,无病虫害。

3 植被恢复造林模式

营造樟子松、班克松、彰武松不同配置模式的混交防风固沙林:多树种混交格状防风固沙林300亩、多树种块状混交防风固沙林300亩、多树种带状混交防风固沙林400亩,3种模式的防风固沙林组合形成复合防风固沙林体系,同时营造常规造林模式(对照)100亩。

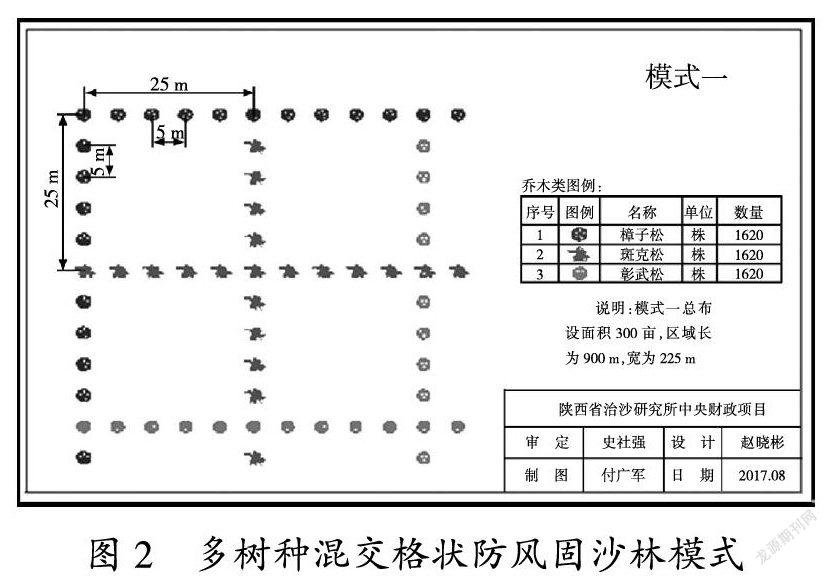

3. 1 多树种混交格状防风固沙林

与当地主风向垂直栽植单行针叶树主林带,株距5 m,行距25 m,树种顺序依次为樟子松、班克松、彰武松,顺序循环至造林设计的位置;垂直于主林带的方向栽植单行针叶树与主林带交叉,株距5 m,行距25 m,树种顺序依次为樟子松、班克松、彰武松,顺序循环至造林设计的位置,相互垂直的林带形成格状防护林网。

3. 2 多树种块状混交防风固沙林

在第1种造林模式的下行风处连续布设第二种造林模式,造林株行距为5 m×8 m,每块18株,每块一个树种,进行块状混交。垂直于主风向和顺风方向的块状混交顺序依次为樟子松、班克松、彰武松,顺序循环至造林设计的位置。

3. 3 多树种带状混交防风固沙林

在第2种造林模式的下行风处连续布设第3种模式,与当地主风向垂直营造林带,每带一个树种,栽3行,品字形栽植,株行距5 m×6 m,依次为樟子松林带、班克松林带、彰武松林带,循环栽植至造林设计的位置,带间距为18 m。

3. 4 常规造林模式(对照)

设置对照区100亩,分别营造樟子松40亩、班克松30亩、彰武松30亩,造林模式为常规造林,株行距4 m×5 m。

4 植被恢复造林模式差异分析

由植被恢复造林模式差异对照(表1)可以看出:推广示范的3种植被恢复造林模式,在形成的林分类型、植被演替情况、土壤水分利用情况、造林材料及用工费用等方面均比常规造林模式效果要好,其中多树种混交格状防风固沙林模式尤为明显,株/亩、形成的林分类型、植被演替情况、土壤水分利用情况、造林材料及用工费用等都要优于其他模式。

5 结论

5. 1 在榆林沙地矿区植被恢复造林模式推广示范区,营造高效防护林,形成不同模式的多树种混交的复合防护林体系,不仅改变了原来低效防护林林分结构,还增加了生物多样性,迅速提高植被覆盖率、防护效益和景观效果,使生态、经济、社会效益显著提高,与榆林沙区的开发现状及将来的发展趋势相协调,符合自然规律,顺应市场经济发展,推广应用前景广阔。

5. 2 作为创新点,(1)采用“多树种混交格状防风固沙林”植被恢复模式,形成多种针叶树与灌草混交的格状防风固沙林,防护效能稳定,有利于灌草的自然恢复;同时,单位面积针叶树株数远少于常规造林,符合半干旱区沙地稀树草原的自然景观。(2)常绿针叶树种斑克松和彰武松首次被引入沙地矿区植被恢复,丰富了矿区沙地植物物种多样性,促进了植物群落的演替。

参考文献

[1] 北京林学院. 树木学[M]. 北京: 中国林业出版社,1986.

[2] 郑万均. 中国树木志(第1卷)[M]. 北京: 中国林业出版社, 1993.

[3] 焦树仁. 章古台固沙林生态系统的结构与功能[M]. 沈阳:辽宁科技出版社, 1989.

[4] Zhu JJ, Fan ZP, Zeng DH, et. al. Comprison of stand structure and growth between plantation and natural forests of Pinus sylvestris var.mongolica on sandy Land[J]. J. For. Res., 2003, 14(2): 103 - 111.

[5] 白玉花. 樟子松[J]. 内蒙古林业, 1995(11): 24 - 25.

[6] 中國科学院兰州沙漠研究所. 中国沙漠植物志[M]. 北京:科学出版社, 1985.

[7] 陕西省林业科学研究所, 陕西省防护林建设工作队. 陕西主要树种造林技术[M]. 西安: 陕西科学技术出版社, 1992.

[8] 赵兴良, 李万英. 樟子松[M]. 北京: 农业出版社, 1963.

[9] 康宏樟, 朱教君, 李智辉, 等. 沙地樟子松天然分布与引种栽培[J]. 生态学杂志, 2004, 23(5): 134 - 139.

[10] 姜凤歧, 朱教君, 曾德慧, 等. 防护林经营学[M]. 北京: 中国林业出版社, 2003.

[11] 王继志, 陈晓波, 刘喜仁, 等. 吉林省班克松种源选择研究[J]. 北华大学学报, 2002, 3(2): 153 - 161.

[12] 尤文忠, 董健, 陆爱君, 等. 辽宁省引种班克松的种源选择[J]. 东北林业大学学报, 2006, 34(1): 9 - 11.

[13] 林国英, 兴成彬, 金春香, 等. 北美班克松的引种与选优[J].林业科技, 2006, 31(5): 6 - 7.

[14] 史社强, 张妍, 梁德军, 等. 毛乌素、 沙地班克松育苗及造林技术研究[J]. 林业科技, 2016, 41(4): 17 - 19.

[15] 傅紫芰, 李建文. 我国温带引种的欧美北部松属Pinus树种. 见: 王豁然. 林木引种驯化与森林可持续经营[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1998.

[16] 潘志刚, 游应天. 中国主要外来树种引种栽培[M]. 北京: 北京科学出版社, 1994.

[17] 雷泽勇, 周凤艳, 王曼, 等. 彰武松起源的研究[J]. 北华大学学报(自然科学版), 2004, 5(2): 169 - 175.

[18] 黎承湘, 张学利, 刘淑玲, 等. 彰武松生长及适应性初步研究[J]. 中国生态农业学报, 2003, 11(1): 122 - 123.