分权与族群分离运动:基于印尼的分析

2019-09-10薛松

【内容提要】 印度尼西亚曾在民主转型期间遭遇严重的族群冲突和族群分离主义的困扰,地方分权制度成功地起到了缓解族群冲突的效果,2005年印尼政府与亚齐独立运动组织也在特殊地方分权的框架下和解。然而与亚齐有着相似背景的巴布亚族群分离运动却在近几年愈演愈烈。为什么印尼不能仿效亚齐的成功经验,与巴布亚重新协商地方分权协议并解决分离问题呢?本文提出,对解决族群分离问题有效的分权应是一种基于平等和自愿的制度安排,必须考虑对话双方进入谈判的限制性条件:对于主权国家,限制性条件往往是存不存在向分离族群作出妥协的政治空间;对于族群分离群体,政治代表权缺位经常是进入与中央政府对话的最主要障碍。本文提出,只有在中央政府有政治空间且族群分离群体的政治代表权明确的情况下,双方才有可能进入真正的分权协议谈判。通过比较亚齐和巴布亚在1998年后的发展情况发现,亚齐问题的解决是政府的政治空间扩大和亚齐独立运动组织获得亚齐人民政治授权的结果,而巴布亚未能进入分权谈判的主要原因是巴布亚精英分化导致的政治代表权缺位。

【关键词】 印度尼西亚 族群政治 分离运动 亚齐 巴布亚 地方分权

【作者简介】 薛松,复旦大学国际问题研究院助理研究员。

电子邮箱:xue_song@fudan.edu.cn

一、 问题的提出

印度尼西亚是一个拥有300多个族群且历史上发生过大规模族群冲突和族群分离运动的国家。近十几年来印尼管控族群冲突成就突出,最值得称道的是在2005年使用特殊地方分权的方式与亚齐族群分离主义团体和解,至今分离主义问题没有复发。相反,印尼东部的巴布亚地区却存在旷日持久的族群分离运动。近年来巴布亚独立组织(OPM)主导的暴力活动从针对警察和军队扩展到针对平民,有恐怖主义化趋势。例如,2017年8月至11月,巴布亚独立组织组织了多起针对平民和安保部门的袭击。2018年12月,该组织枪杀了30余名工人并袭击了军队哨所。巴布亚族群分离运动的发展情况直接影响印尼与澳大利亚以及南太平洋岛国的关系。军队、警察在维持巴布亚社会秩序时引发的人权问题也给印尼的国际形象带来负面影响。

族群分离运动指一个国家的非主体族群通过建构或强化族群身份塑造群体意识,将该群体生活的地理范围边界政治化,并最终脱离国家的政治行动。亚齐和巴布亚都位于印尼多族群的外岛外岛是指爪哇岛以外的其他岛屿。爪哇岛是印尼的政治、人口和经济中心,外岛往往与经济落后、人口稀疏、边缘地带联系起来。上,族群分离主义运动的缘起都与“资源诅咒”引发的复杂的政治、经济和社会矛盾密切相关。令人困惑的是,为什么印尼政府与亚齐可以通过协商达成地方自治协议并解决了分离问题,却没有用相同的方式解决巴布亚族群分离问题呢?从更广泛的意义上讨论,既然地方分权可以缓解或解决族群分离问题,那么主权国家与意图分离的族群进入分权谈判的必要条件是什么?

亚齐和巴布亚是适宜进行比较的案例,原因之一是两个地区都是族群多样性强的地区,意味着行动者面临相似的集体行动困境:是通过概念建构将多族群整合成一个民族,还是协调各族群形成暂时的联盟并共同行动?

亚齐选择了建构民族的方式。亚齐独立运动组织(GAM,又译作“自由亚齐运动”)建构了“亚齐民族”的概念,而在此之前亚齐只有宗教认同和地方主义认同。20世纪70年代中期,亚齐独立运动组织领袖哈桑·迪罗(Hasan Muhammad di Tiro)提出亚齐民族是通过血缘、宗教和族群定义的。他认为,一个真正的亚齐人应是家庭在本地生活了数代的穆斯林,且是亚齐九个族群之一。殖民者到来以前,亚齐已经是独立的民族并建立了国家,因此殖民者在二战后应将亚齐主权归还苏丹,而不是新建立的印尼共和国。他将中央政府定义为爪哇人的政府,谴责爪哇族对其他族群实行内部殖民。

巴布亚选择了族群联盟的方式。巴布亚至少有261个族群,原住民不到150万人。Leonard C.Sebastian and Emirza Adi Syailendra,“Can Jokowi Bring Peace to West Papua?” The Diplomat,June 12, 2015,https://thediplomat.com/2015/06/jokowis-challenges-in-negotiating-peace-in-papua/.西巴布亚省只有25个族群的人口比例超过1%。人口最多的族群是爪哇族移民,占总人口14.76%。巴布亚省人口比例超过1%的族群也有25个,人数最多的达尼族占总人口23.32%。Aris Ananta, Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, and Nur Budi Handayani, “Statistics on Ethnic Diversity in the Land of Papua, Indonesia,” Asia & the Pacific Policy Studies, Vol.3,No.3, 2016, pp.458-474.對巴布亚族群的常见分类法是山地族群和海岸族群。山地族群具有美拉尼西亚人的身体特征,分布在经济落后的地区。海岸族群是美拉尼西亚人与苏拉威西人、爪哇人、西努沙登加拉人等通婚后形成的混合族群,经济和政治地位高于山地族群。山地族群和海岸族群之间存在长期的竞争关系Richard Chauvel, “Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaption,” East-West Center Policy Studies, No.14, 2005, p.77.,其隔阂是根深蒂固的。在争取巴布亚独立的政治行动中,他们只能结成暂时的联盟。

两个案例适宜比较的第二个原因是族群分离主义产生的原因相似。两地都有丰富的自然资源并引发了“愤懑”(grievance)和“贪婪”(greed)问题,包括资源分配的央地矛盾,与外来移民的宗教、文化冲突,移民抢夺工作机会的问题,军队和警察镇压分离主义者引发的人权问题等。

亚齐独立的诉求源于以下矛盾:第一,中央和地方收入分配不公平。李一平:《冷战后东南亚的民族分离主义运动——以印度尼西亚为例》,《当代亚太》2002年第9期,第59—64页。亚齐艾伦液化天然气工厂为国家赚得大笔外汇,1981年占印尼油气出口总收入的82%,占国家财政收入的70%张洁:《民族分离与国家认同——关于印尼亚齐民族问题的个案研究》,北京:社会科学文献出版社,2012年,第98页。,而中央政府实施掠夺性政策,亚齐仅得到有限的转移支付款。1979—1997年,亚齐液化天然气共收入45223448美元,亚齐仅得005%。胡文秀、孟东伟:《发展中国家国内武装冲突终止的条件分析——以印尼亚齐问题的解决为例》,《东南亚研究》2010年第1期,第16—22页。第二,本地人与移民的竞争。爪哇和巴厘的移民获得政府拨给的土地和安置费,抢占了本地人的生存资源。液化天然气工业区没有优先解决本地人失业问题,而是聘用外地移民劳工。第三,经济和社会发展不均衡。北亚齐县是油气工业基地,却有全国最多的贫困村。工业区内的现代化生活与周边的贫困落后形成对比,令当地人不满。第四,对地方主义的抑制。中央政府从1974年起在亚齐设置常驻军,加强社会管理。中央政府委任外地官员成为亚齐省长和县长,抑制亚齐地方主义。

巴布亚分离运动始于1963年,成因既有殖民历史遗留问题,也有“资源诅咒”和文化冲突问题:第一,历史和人种差异。巴布亚原住族群是美拉尼西亚人,与源自马来半岛的印尼主体民族的体貌特征差异甚大。因历史和人种差异,开国副总统哈达认为巴布亚应成为独立的国家,但苏加诺反对。Robin Osborne,Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat (Jakarta:Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001), pp.28-29.第二,荷兰将巴布亚移交给印尼的过程不合法。1969年5—7月,苏哈托政府操纵了名为“自由选择行动”的联合国公投,缺乏民主和公正的投票结果得到联合国和美国、荷兰、澳大利亚的默许。第三,国家侵犯人权。从1963年到改革时期,10000多名巴布亚人在与军队的冲突中被杀。Bilveer Singh,Papua:Geopolitics and the Quest for Nationhood(London and New York:Transaction Publishers,2011), Preface.第四,央地资源分配矛盾。苏加诺推行经济国有化,中央政府接管了巴布亚的工矿企业并获得大部分收益。苏哈托时期,格拉斯堡矿成为美国自由港公司、中央政府和总统家族的“摇钱树”。第五,文化和社会歧视问题。巴布亚文化被认为是原始的、落后的,也被看作独立运动符号,被严厉禁止;国内移民政策使得移民与本地人争夺土地和官职;爪哇官僚充斥巴布亚政府,而教育水平低的原住民在官僚系统中没有一席之地。

本文的主要观点是:为了解决族群分离主义而设计的地方分权应是一种平等、自愿的制度安排,因此应考虑对话双方进入谈判的限制性条件。制约主权国家的条件往往是缺乏妥协的政治空间,制约族群分离群体的因素常常是政治代表权缺位。只有在政府有妥协空间且族群分离群体的政治代表权明确的情况下,双方才有可能进入有实质意义的分权谈判。亚齐问题通过特殊地方分权得到解决是政府说服国会作出妥协和亚齐独立运动组织获得亚齐人民政治授权的结果,而巴布亚未能进入分权谈判的主要原因是巴布亚精英高度分化导致的政治代表权缺位。

本文第二部分对族群—地方分权作为族群冲突解决方案的文献进行回顾;第三部分建立政治代表权和政治空间作为进入分权谈判必要条件的理论框架,并依据印尼的情况对理论操作化;第四部分基于此框架分析亚齐和巴布亚案例;第五部分是总结和讨论。

二、 族群—地方分权与民族自决的文献回顾

解决族群冲突的方式有三类:通过武力镇压使一方彻底取得胜利、暂时的第三方维和、族群团体的自治。Chaim Kaufmann, “Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars,”International Security,Vol.20,No.4,1996,pp.136-175.将冲突族群在地理上分隔开来且赋予族群自治权是解决族群冲突的一种和平且根本的方法,即族群—地方分权。分权(decentralization)是指责任、资源、权威从高级政府部门转移到低级政府部门的一系列政策指导下的改革过程。Tulia G.Falleti, “A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective,” American Political Science Review, Vol.99, No.3, 2005, p.328.多民族国家为了应对民族或族群自治的要求,或为了解决分离主义的问题,往往形成不同的权力共享安排,如多民族联邦制、民族保留地自治、民族文化自治等族群—地方分权制度(ethnic-local decentralization)。

分权是解决族群分离问题的一种有效办法吗?既有文献给出了不同答案。第一种观点认为分权是解决族群分离问题的现实可行方案。Ted Robert Gurr,Peoples Versus States: Minorities at Risk in the New Century(Washington DC:US Institute of Peace Press, 2000), pp.275-288.分权照顾到族群多样性,满足族群的部分自治需求,地方机构可以及时获悉和应对集体诉求Albert O.Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty:Responses to Decline in Firms, Organizations, and States (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1970), pp.30-43.,因此分权能缓解族群压力。例如,比利时在20世纪60年代到90年代循序渐进的联邦化以应对佛莱芒民族主义运动,西班牙1977年宪法划定的17个自治区中的3个都是用地方分权缓解族群分离压力。跨国统计数据显示,分權有降低族群政治动员的效果。Michael Hechter,Containing Nationalism (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp.134-159.值得注意的是,有效的分权需满足某些前提条件,包括精心设计的地方政治和行政机构以保证权力下放、保证地方政治机构代表大部分选民意见、确保地方机构制定政策的权利Dan Miodownik and Britt Cartrite, “Does Political Decentralization Exacerbate or Ameliorate Ethnopolitical Mobilization? A Test of Contesting Propositions,” Political Research Quarterly, Vol.63, No.4, p.734.;分权的顺序和设计的完整性Tulia G.Falleti, “A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective,” American Political Science Review, Vol.99, No.3, 2005, pp.327-346.;分权必须可逆Sabine Flamand, “Partial Decentralization as a Way to Prevent Secessionist Conflict,” EuropeanJournal of Political Economy, Available Online, 1 March, 2019.。

第二种观点认为分权激励族群分离运动。一方面,分权的缺陷在于制度安排的脆弱性和不可逆性,因为国家精英希望权力集中和地方精英要求权力分散的矛盾难以调和,权力一旦被下放就很难重新集中。在与族群问题无关的分权制度中,权力再集中(recentralization)在战争、经济危机等特殊时期是可能的,但在为解决族群问题而特别设计的分权制度下,中央政府要收回权力则异常困难。另一方面,分权将族群自治权合法化和机构化,扩展了分离主义群体的可用资源,导致其提出更高的分离目标。金里卡(Will Kymlicka)指出,联邦制在地理划界和权力分享规则上难以达成令多数民族和少数民族都满意的共识,且自治会进一步增加分离主义认同,为解决多民族问题而商定的联邦制往往成为分离主义者的跳板。Will Kymlicka, “Is Federalism a Viable Alternative to Secession?” in Percy B.Lehning, ed., Theories of Secession (New York, Routledge, 2005), pp.121-160.苏联为这个论断提供了实证案例。Valerie Bunce, Subversive Institutions: the Design and the Destruction of Socialism and the State (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), pp.38-55.

第三种观点认为分权与族群政治动员之间关系复杂。米欧多尼克(Dan Miodownik)和卡崔特(Britt Cartrite)认为,分权程度对族群动员的影响非线性:低程度分权提升族群政治动员的可能性,高程度分权减少族群动员可能性。Dan Miodownik and Britt Cartrite, “Does Political Decentralization Exacerbate or Ameliorate Ethnopolitical Mobilization? A Test of Contesting Propositions,” Political Research Quarterly, Vol.63, No.4, pp.731-746.布兰凯迪(Dawn Brancati)提出,虽然分权从整体上降低族群冲突可能性,但促进族群政党发展,因此间接鼓励了族群政治动员Dawn Brancati.Peace by Design: Managing Intrastate Conflict Through Decentralization (Oxford: Oxford University Press, 2008), pp.225-231.;但卢布林(David Lublin)的八国比较研究指出族群—地方分权不一定激励族群政党发展,如比利时和加拿大David Lublin, “Ethnic Decentralization,” in David Lublin, Minority Rules: Electoral Systems, Decentralization, and Ethnoregional Party Success, Oxford Scholarship Online, 2014, pp.1-34.。索伦斯(Jason Sorens)指出,地方分权与对分离主义政党的支持之间没有相关关系。Jason Sorens, “The Cross-Sectional Determinants of Secessionism in Advanced Democracies,” Comparative Political Studies, Vol.38, No.3, pp.304-326.特雷尚(Jean-Pierre Tranchant)指出,财政分权对占人口多数的族群主导的分离运动起到缓解作用,但是加剧了少数族群的分离叛乱。Jean-Pierre Tranchant, “Does Fiscal Decentralization Dampen All Ethnic Conflicts? The Heterogeneous Impact of Fiscal Decentralization on Local Minorities and Local Majorities,” MPRA Paper 22776, University Library of Munich, Germany, 2010.

既往研究得出不同結论的原因之一是没有将分权制度的形成过程纳入分析。根据分权协议的形成过程,族群—地方分权可分为两种:一种是经过冲突双方协商并取得共识的分权安排;另一种是不经过冲突双方协商,由国家单方面制定和实施的制度安排。一些国家的分权之所以能起到解决族群冲突的作用,是因为可以实现权力共享,其关键点在于共同行使政府权力、按比例分配政府资金和职位、族群对其内部事务有自治权、针对本族群核心事务少数派有一票否决权。Chaim Kaufmann, “Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars,” International Security, Vol.20, No.4, 1996, p.155.冲突双方平等的地位和自愿的态度是达成上述权力共享安排的必要条件。显然,由国家主导的分权安排没有经过与少数族群的平等、自愿协商,很可能无益于解决冲突,甚至会激化冲突。

印尼的地方分权改革始于《1999年第22号地方政务法》和《1999年第25号中央和地方政府财政平衡法》。中央将财政、政治和行政权力下放给县(市)级议会和政府,使地方在基础设施、社会服务、教育、交通、通信、土地、环境等广泛的领域承担责任。Anwar Nasution, Government Decentralization Program in Indonesia, ADBI Working Paper 601, 2016.应对20世纪90年代以来尤其是1998年民主改革后少数族群对自治权主要指对其区域内的自然资源的经济权利,参见:Vedi R.Hadiz, “Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-institutionalist Perspectives,” Development and Change, Vol.35, No.4, 2004, pp.697-718.的要求、族群间冲突和族群分离主义的压力等内部整合问题是印尼进行分权的初衷之一。Marcus Mietzner, “Indonesias Decentralization: The Rise of Local Identities and the Survival of the Nation State,” in Hal Hill, ed., Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia (Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute), pp.45-67.

至于印尼的分权改革促进或抑制了族群动员,一个基本共识是分权虽然鼓励了族群地方主义的复苏Adam D.Tyson, Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia: The Politics of Becoming Indigenous (New York: Routledge, 2012), pp.1-20;Jamie S.Davidson and David Henley, eds., The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism (New York: Routledge, 2007), pp.1-49.,但是减少了族群间暴力动员Marcus Mietzner, “Indonesias Decentralization: The Rise of Local Identities and the Survival of the Nation State,” pp.45-67.,消除了某些地方族群分离主义的基础例如,廖内省源于石油收入分配的分离主义问题在实行地方分权之后就消失了,参见:Rodd McGibbon,“Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?” Policy Studies, No.10, 2004, p.4.,具體表现为:至今地方分权没有引发新的族群分离问题;“监控印尼暴力冲突”数据“监控印尼暴力冲突”(Indonesia-Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan 或National Violence Monitoring System)是由世界银行资助,由印尼政府和哈比比中心合作维护的数据库。该数据库收录了印尼全部省份的地方报纸上刊载的暴力事件并加以分类和编码,见http://snpk.kemenkopmk.go.id。显示,族群间暴力事件的数量维持在较低水平;亚齐分离问题的成功解决也被认为是基于地方分权法律框架协商的特殊地方分权所取得的成就。印尼的分权改革抑制了族群分离主义的原因有二:首先,分权满足了族群地方主义群体自治的需求;其次,在政治分权和民主化进程中,不同族群的精英必须结盟以便在地方选举中获胜。在议会和政府中,族群精英共治使族群之间加深了合作关系。Edward Aspinall, “Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses,” Journal of East Asian Studies, Vol.11, No.2, 2011, pp.289-319.简言之,印尼的分权改革被认为是管控族群间冲突和族群分离主义的有效方案。

2006年印尼国会通过《亚齐自治法》,该法是基于印尼一般的地方分权框架,由印尼中央政府与亚齐共同协商的特殊自治制度。该法的核心条款基于印尼政府与亚齐独立运动组织在2005年签订的《赫尔辛基协定》,规定亚齐除了享有一般地方自治权以外,还单独被授予在亚齐实行伊斯兰法、保留比例更高的自然资源收益和建立地方性政党等权利。实行特殊自治以后,亚齐前分离主义者获得赦免,组建了政党并参与民主选举,亚齐分离主义问题至今未再复发。

由于特殊分权方案在亚齐取得成功,政策界和学界开始讨论巴布亚效仿亚齐,与中央政府重新协商特殊自治法并达成和解的可能性。Ben Hillman, “Ethnic Politics and Local Political Parties in Indonesia,” Asian Ethnicity, Vol.13, No.4, 2012, pp.419-440.实际上,2001年印尼政府颁布了《巴布亚特殊自治法》,但该法是印尼政府单方面通过的,未经与巴布亚广泛和充分的协商,因此引起激烈的争议,最终该法未能完全执行。2005年印尼政府与亚齐独立运动组织签订了《赫尔辛基协定》并重新商定了特殊自治条款后,政策界和学界人士主张巴布亚应效仿亚齐与中央政府协商并颁布新的特殊自治法,结束分离主义运动,然而巴布亚和中央政府从未坐下来协商特殊自治条款。

为什么特殊地方自治协商不能在巴布亚实现?在更普遍的意义上,族群分离组织与中央政府进入分权谈判的前提条件是什么?在民族自决的文献中,一类研究将分离团体和国家看作统一的行为体,提出当行为体具有某些特点时,双方更容易谈判和妥协,如当争议地区具有较大的经济、战略或心理价值Monica Duffy Toft, The Geography of Ethnic Conflict: Identity, Interest, and the Indivisibility of Territory (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003), pp.127-148.时,或政府预计对某分离群体的妥协不会提升未来解决类似事件的成本时,双方协商意愿较高。Barbara F.Walter, “Building Reputation: Why Governments Fight Some Separatists But Not Others,” American Journal of Political Science, Vol.50, No.2, 2006, pp.313-330.另一类研究不把分离团体或国家看作统一的行为体。在个案分析中,研究者经常考虑国家与分离群体内部的派系分歧对和解进程的影响。卡宁汉(Kathleen Gallagher Cunningham)将这一分析路径理论化,她的理论模型考虑分离团体与国家的内部分裂情况、政治博弈和双方的互动,以及上述三方面对自决过程和结果的影响。Kathleen Gallagher Cunningham, Inside the Politics of Self-determination (New York, NY: Oxford University Press, 2014).本文的解释框架也是基于第二种路径。

既往研究提出了以下原因解释亚齐与政府的成功缔约。第一种观点强调分离主义组织动员能力被破坏使其失去抗衡的筹码,使谈判意愿提升。一个分论点认为,2004年印度洋海啸这一偶然因素起了决定性作用,海啸既摧毁了分离组织的武装能力,又迫使分离组织必须与政府合作救灾。然而,有证据表明,在海啸之前亚齐独立运动组织已经考虑放弃独立目标且已经做了谈判准备。据亚齐独立运动组织和谈助理金斯贝利(Damien Kingsbury)的记录,2004年10月他与亚齐独立运动领导人私下沟通时,领导层在考虑除了争取独立以外的其他解决方式。Damien Kingsbury, Peace in Aceh: A Personal Account of the Helsinki Peace Process (Jakarta: Equinox Publishing, 2006), p.20.2004年12月24日,即海啸前两天,危机管理倡议组织(Crisis Management Initiative,CMI)已经向印尼政府和亚齐独立运动组织发送了和谈的正式邀请。

另一种分论点认为,2003—2004年,印尼军队的军事打击彻底摧毁了亚齐独立运动的组织能力。这种说法也不成立。亚齐独立运动曾经历三次军事镇压和十年军管期但从没有被彻底消灭,究其原因,除了亚齐独立运动组织善用山地地形采用游击战打法给印尼军队造成困难以外,该组织的核心领导集体和资金支持都在国外,即使在亚齐的军事存在被暂时削弱,其领导结构和资金来源仍然毫发无伤。在经历了梅加瓦蒂时期严厉的军事行动和海啸的打击后,亚齐独立运动在和谈期间仍保留装备1300支,活跃武装4000余人。Ibid., p.xi.另一个侧面证据是在谈判期间,印尼政府未下令军队停火,可见独立组织在海啸后仍保留了一定的武装力量。谈判期间,亚齐独立运动组织并没有毫无条件地乞求和解,而是向印尼政府提出了一系列必须达成的要求才同意放弃独立目标,其中因允许建立地方政党这一要求挑战了国会的底线,险些未能达成协议。可见分离组织仍手握一定的谈判筹码,对谈判无法成功有心理准备。因此可见,亚齐独立运动组织的武装和组织能力未被彻底摧毁,与政府讲和不是绝对必要的选项。

第二种观点指出分离组织内部派系分裂,恰好主和派在谈判期间取得控制地位,有助于放弃独立目标。独立组织内部可以大致划分为两个派系:大部分亚齐独立运动的海外流亡派主张独立,而在亚齐本地抗争的武装领袖派别更主張与政府和解。谈判开始后,从20世纪80年代初起就常年居住在瑞典的哈桑·迪罗因健康原因退出谈判,削弱了流亡派的话语权;主和的战地派控制了谈判走向,更有利于与政府在维持印尼统一的前提下磋商和解条件。

从以上文献回顾可知,既往研究多从分离运动组织的角度分析和谈成功的条件,而对印尼政府选择的时机和谈判意愿缺乏必要的分析。任何政治行动都是参与者的能力、资源和外部环境条件共同起作用的结果。在社会运动理论中,迈耶(David S.Meyer)强调了可能性和限制性条件对行动者的影响:“如果我们想理解行动者做出的决定,我们不仅需要分析挑战者群体可获得的资源,而且还要分析他们可声索的空间。”David S.Meyer, “Tending the Vineyard: Cultivating Political Process Research,” Sociological Forum, Vol.14, No.1, 1999, p.82.中央政府是分权协议的签约方之一,将其进入谈判的意愿纳入分析框架是必要的。第三部分将讨论一种普遍性的理论框架,详细阐述通过对话达成族群—地方分权协议的必要条件,并探讨在印尼国内政治背景下该理论框架的操作化。

三、 分权谈判的限制性条件: 政治代表权与政治空间

为了解决族群分离问题而设计的地方分权制度是在中央政府和少数族群自愿的基础上进入协商进而共同制定的一种权力分享协议。在此权力分享制度下,地方政府有权制定更有利于本地的政策,降低了族群多样性为政府治理带来的高昂成本,因此分权比武力征服更经济。Sabine Flamand, “Partial Decentralization as a Way to Prevent Secessionist Conflict,” European Journal of Political Economy, Available online, 1 March, 2019, p.2.印尼的特殊地方分权协议是指基于地方分权相关的一般性法律法规自1998年以来印尼政府颁布的与地方分权相关的重要法律法规如下:《1998年第XV/MPR/1998号人协决议》(Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998)、《1999年第22号地方政务法》(UU No.22 Tahun 1999)、《1999年第25号中央和地方政府财政平衡法》(UU No.25 Tahun 1999)、《2000年第IV/MPR/2000号人协决议》(Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000)、《2004年第32号地方政务法》(UU No.32 Tahun 2004)、《2004年第33号中央和地方政府财政平衡法》(UU No.33 Tahun 2004)、《2014年第23号地方政务法》(UU No.23 Tahun 2014)。,在保障某地区享有与其他省、县(市)相同的政治、财政和行政自主权之上,又赋予该地区在政党、立法、宗教、自然资源收益分配、税收等方面的额外自主权或额外优惠政策。

这种族群—地方分权是国家与分离族群共商的结果,意味着进入有实质意义的谈判至少存在两个必要条件,即明确的政治代表权——对话双方有资格在政治上分别代表国家和怀有分离目标的族群做决策并保证协议可以执行,以及政治空间——双方对在分权框架下和解有作出妥协的心理准备和操作可能性。从经验事实可以观察到,分离族群往往因无法推举出唯一的政治代表而让谈判席空置,而中央政府则因缺乏作出妥协的政治空间而瞻前顾后、错失解决问题的时机。本文的假设是,只有当分离族群有明确的政治代表权且国家有作出妥协的政治空间时,双方才有可能进入实质性的分权协议谈判。

缺乏政治代表权往往成为制约分离族群进入和解磋商的原因,而这个问题较少困扰代表国家的一方。存在统一的族群组织或族群组织的联盟是分离族群具有政治代表的前提。族群组织是指使用族群符号作为组织章程的基本元素,為了达到族群共同目标而组织和活动的集体。广义的族群组织包括族群社会组织和族群政党。统一的族群组织应在族群目标、族群叙事、动员策略等重要问题上意见一致,享有对整个族群的政治代表权,做出的决定对族群全体成员有效。

在印尼语境下,两个标准可以帮助判定是否存在统一的族群组织。第一,有一个族群组织或族群组织联盟代表族群发声,既包括已注册的合法社会组织,如在民俗领袖领导下的民俗机构(lembaga adat);也包括有明确领导结构的未经注册的、自发的传统族群组织,如在北苏门答腊省巴达克族中,氏族村庄是动员的基本单位。在偶发的族群动员中,动员过程往往被突然事件激发,动员者没有立即可用的组织用于集结参与者。他们往往使用家庭、宗族等固有的社会联系快速完成人员动员。正如霍洛维茨(Donald L.Horowitz)所言,族群被血缘关系凝聚在一起,其利用政治结构的效率可以达到最大化。Donald L.Horowitz, Ethnic Groups in Conflict (Berkeley, California: University of California Press, 1985), Chap.1.第二,族群中不存在势均力敌的异见团体,不存在若干族群组织争夺话语权或政治代表权的现象。

缺乏政治空间往往成为制约国家决定进入分权磋商的原因,而这个因素较少困扰分离族群。为了某个特定的族群而设计特殊的分权制度对于国家而言面对诸多阻力,如应对来自其他族群和地区的不平等的指责、挑战现有法律法规的困境、特殊分权制度将成为分离主义跳板的质疑、激励其他族群效仿等。政治空间是政治过程视角中“政治机遇”概念的延伸。“政治机遇”的定义和操作化可分为两方面讨论:一方面,静态政治机遇反映了稳定的政治结构为社会运动提供的动员方式选择。结构化的政治机遇是指在一个制度内分享政治权力的人数多少。权力越分散,社会运动能影响制度的可能性越大,因此地方分权和政治功能的分权都有利于从市民抗争走向政治决策,会促进使用和平抗争的方式。Donatella della Porta, “Political Opportunity/Political Opportunity Structure,” in Doug McAdam et al., eds., The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements(2013), URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9780470674871.wbespm159.其他静态政治机遇的操作化方式包括国家的相对权力大小、官僚系统的效率、司法部门的独立性、政治文化等。另一方面,动态政治机遇指政治系统中同盟结构和反对结构的势力变化形成的行动空间Donatella della Porta and Dieter Rucht, “Left-libertarian Movements in Context: a Comparison of Italy and West Germany,” in J.Craig Jenkins and Bert Klandermans, eds., The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements (Minneapolis: University Of Minnesota Press, 1995), p.229.,表现为政府机构、党派、利益集团、市民社会在选举和决策博弈中展现出来的权力变化。麦克亚当(Doug McAdam)将此概念操作化为政策变化、政治人物态度软化和在政府中同盟数量的增加。Doug McAdam, Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930—1970 (Chicago: University of Chicago Press, 1982).其他研究提出不同的操作化方式,包括能影响对手能力和策略的政策Hanspeter Kriesi et al., “New Social Movements and Political Opportunities in Western Europe,” European Journal of Political Research, Vol.22, No.2, 1992, p.220.、是否有潜在的盟友、处在权力中心的对手的实力和稳定性Sidney Tarrow, Democracy and Disorder: Social Conflict, Political Protest and Democracy in Italy, 1965—1975 (New York: Oxford University Press, 1989), pp.35-58.等。

本研究基于政治机遇的思路提出“政治空间”的解释变量。“政治空间”被定义为政治系统在某时期中为族群动员提供的允许度。政治系统指与族群动员目标相关的决策和执行机构,包括各级政府和议会、司法机构和国家强制机构(军队和警察)。允许度既指允许公开讨论族群目标的议题允许度,也指可以组织集体动员的行动允许度。

对政治空间操作化有两种困难,即不一致性和不确定性。不一致性是指因塑造政治空间的主体多样,发出的政治空间信号时而不一致。例如,在印尼民主建构时期,印尼军队尚未完成职业化改革,军人承担独立的政治和经济角色,其利益与政府有差异,行动时而与国家政策不一致,因此在这一时期面对族群分离主义运动时,军队塑造的行动空间与政府主导的议题空间时而出现背离。然而,族群必须接受不一致的信号并形成对政治空间的整体判断,才能以此为基础制定行动计划,因此必须在不一致的信号中寻找更强的信号,而表达禁止的信号比表达允许的信号更强。当政治系统发出禁止信号时,则认为没有政治空间。

政治空间操作化的第二个困难是缺少信号,即政治系统在某段时期内针对某族群的动员行动没有给出明确的反馈信号。然而族群需要及时信息以更新对政治空间的判断,因此须扩大参照范围。判定有无政治空间有两个参考系:一是针对自身的参考系,即政治系统针对本族群动员制定的政策或行动方案,或有决定权的领袖在公开场合的表态。二是他者参考系,即在相似的族群问题上对其他族群的处置先例。当自身参考系缺乏信息时,他者参考系会影响族群对政治空间的判断。当自身参考系与他者参考系的信号有矛盾时,前者的优先度高于后者。结合上文对信号不一致的处理方法,则判断有无政治空间的方式是:在自身和他者参考系中均没有出现禁止信号,则判定有政治空间;当自身或他者参考系出现禁止信号时,则判定无政治空间(后者存在一种特殊情况:当自身参考系未出现禁止信号,且他者参考系出现禁止信号时,根据自身优先度高于他者,则应该判定有政治空间;但根据禁止信号强于允许信号,则无政治空间。在这种情况下,本文仍假定无政治空间)。

在印尼语境下,政治空间的有无取决于族群动员目标是否冲击政府施政目标。当族群动员的目标不违背政府施政目标时,政治系统有政治空间去谈判和妥协;当族群动员危害政府施政目标时,系统没有政治空间向独立分子妥协。在少数情况下,国家和社会需要通过广泛的討论确定族群动员目标是否危害政府施政目标,会出现一段时间内政治空间信号不明确的情况。这种情况下,一种解决方式是以其他相似目标的动员活动的政治空间作为参考系,但是更需要结合具体案例分析。

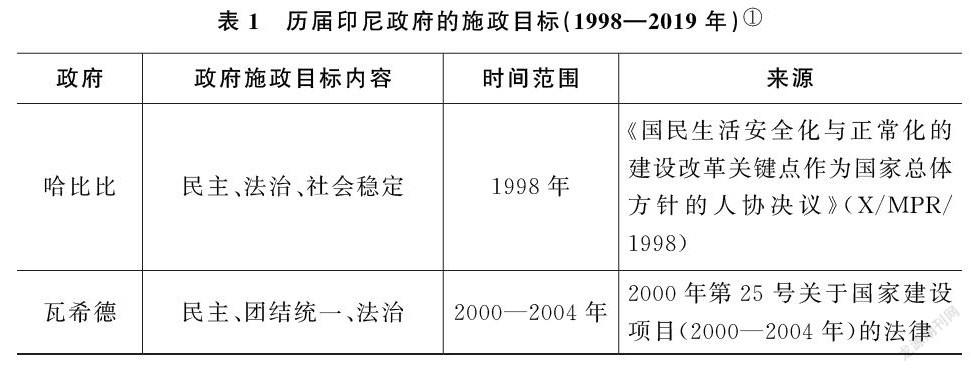

政府施政目标在各届政府制定的国家建设规划中反映出来(表1)。面对苏哈托下台之后安全状况全面恶化的局面,哈比比提出建设民主和法治制度、恢复社会秩序的执政目标。族群分离主义不冲击上述执政目标,但分离运动中的暴力行为冲击恢复社会秩序的目标,因此哈比比政府有政治空间与分离主义团体对话,用和平方式解决分离问题。哈比比开启了族群和解的政治过程:批准东帝汶公投;强调华族应划归为原住民;国会批准了旨在消除一切形式之歧视的国际公约草案;在西方国家和国际组织的监督下,加强了对军队和警察的管控;支持言论自由和结社自由。瓦希德政府前期同情分离主义,其执政后期在国会的压力下,团结统一被定为优先执政目标,亚齐和巴布亚的独立目标与执政目标冲突,因此政府不再作出妥协,这也导致过分同情分离主义者的瓦希德被弹劾。实际上瓦希德任总统后期,许多总统权力已经被国会和副总统梅加瓦蒂代为履行。梅加瓦蒂接任总统后,团结统一仍居执政目标首位,她严厉镇压亚齐独立运动。苏西洛前期延续了团结统一的首要执政目标。由于亚齐独立运动组织展现出在不脱离印尼的前提下和解的意图,不冲击执政目标,加之军事镇压成本高昂,政府的谈判意愿较强,经双方协商后以特殊分权协议换来和平。苏西洛对巴布亚政策异曲同工,即拒绝巴布亚公投脱离印尼,使用经济援助和对话的方式解决巴布亚问题。佐科政府延续了苏西洛的巴布亚政策,愿意在主权完整的前提下谈判,政府有谈判的政治空间。

四、 亚齐和巴布亚的案例比较

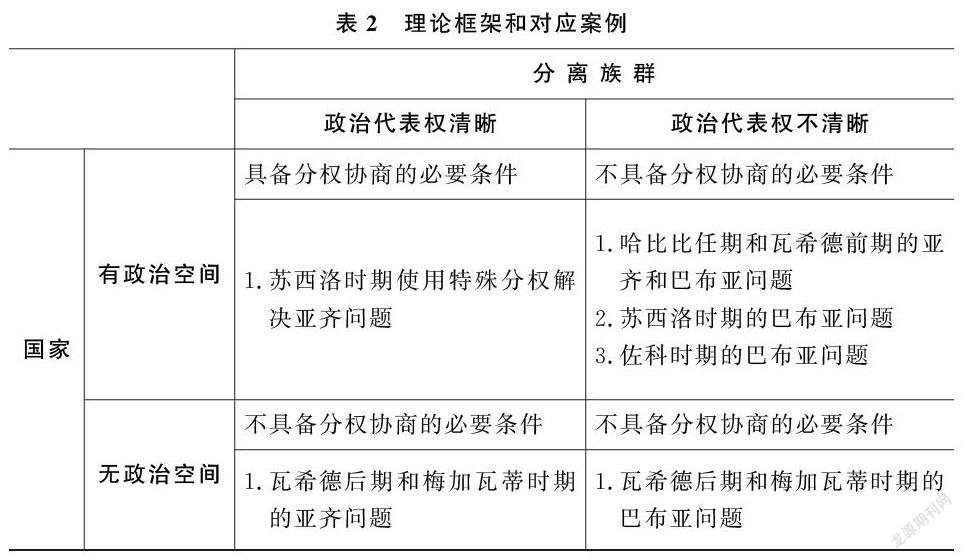

本节将依时间顺序分析亚齐和巴布亚案例中政府的政治空间和族群的政治代表权的发展过程(见表2)。亚齐和巴布亚都因内部精英分裂、政治代表权不清晰而错失1998—2000年政治空间宽松的机遇,没能与印尼政府建立起协商渠道。梅加瓦蒂政府对亚齐严厉的军事打击摧毁了市民组织,反而帮助走武装独立路线的亚齐独立运动组织获得了唯一的政治代表权,这是2005年亚齐得以与中央政府进入分权谈判的重要原因。巴布亚的武装独立组织从苏哈托时代就有派系林立的问题,特殊地方分权和民主选举引入新资源并重新分配资源,进一步分化了巴布亚市民组织和武装,至今尚未出现一个拥有政治代表权的组织有资格与政府谈判,这是巴布亚分离主义问题无法效仿亚齐达成分权协议的根本原因。

(一) 哈比比任期和瓦希德前期

哈比比任期和瓦希德前期(约1998年5月至2000年11月)曾有一个短暂的政治空间宽松的时期,政府表现出对族群分离运动的同情,甚至有以公投独立换和平的准备。1998年苏哈托下台后,印尼人民协商会议(以下简称人协)签署的《国民生活安全化与正常化的建设改革关键点作为国家总体方针的人协决议》(X/MPR/1998)中规定当前国家的目标是建设民主、法治和恢复社会秩序。印尼政府为了恢复社会秩序和应对西方的人权议题压力,对分离主义采取怀柔态度。

为了恢复亚齐的正常社会秩序,哈比比政府于1998年8月7日取消了亚齐的军事戒严并从亚齐撤回陆军特种部队。军方首领维兰托向亚齐人民道歉。在巴布亚,政府释放了部分政治犯,取消了对媒体和集会的管控,民众的意愿和批评得到公开表达的渠道。鉴于中央政府扩大民主和开放,巴布亚人认为可能通过和平的方式与政府协商。1999年2月,哈比比与巴布亚百人代表团会谈,会谈成果坚定了巴布亚人与政府继续沟通的信心。在哈比比同意东帝汶公决独立后,亚齐和巴布亚都视之为存在政治空间的信号,两地市民组织也要求举行公投。

瓦希德执政前期对族群独立运动表现出极大的同情和容忍,理解、商议和谈判是他对亚齐和巴布亚族群独立运动的一贯态度。瓦希德多次表达对亚齐的同情并支持亚齐进行公决以获得更大的自治权。他在新政府中设立地方自治国务部长,宣称将逐步走向联邦制。马燕冰:《印尼亚齐问题的由来及其发展前景》,《国际资料信息》2000年第4期,第18页。瓦希德执政时期开始与亚齐独立运动组织进行停火谈判。2000年12月31日,瓦希德亲自飞往巴布亚,与当地精英进行公开会谈。他允许巴布亚人升星月旗、使用“巴布亚”的旧称,举行巴布亚全民大会甚至拨款10亿印尼盾作为会议经费,且暂缓执行哈比比时期将巴布亚分为三个省的法令。

在短暂的政治机遇窗口,亚齐和巴布亚都因缺乏唯一的政治代表而无法推动谈判。亚齐涌现出众多非政府组织,市民运动的影响力超过了走武装反抗路线的亚齐独立运动组织,然而这些市民组织的目标不一致,相互竞争影响力。苏哈托下台后,亚齐的市民运动成为推动公投的主要动员方式,成立了亚齐公决信息中心(SIRA)、亚齐非政府组织联盟(KNGOHA)、印尼环境论坛(WALHI)、亚齐人民民主抵抗前线(FPDRA)、人民团结学生运动(SMUR)等组织。1999年11月8日,150万人在首府班达亚齐集会,要求举行全民公决,次年12月又举行了一场40万人的示威活动。然而这些组织就公投目标没有达成一致意见:有的组织要求脱离印尼共和国,有的组织支持联邦制,没有一个组织可以在政治上代表全体亚齐人民的意见。

巴布亚的情况与亚齐类似。威权政府时期的巴布亚成立了一些分散的小型武装组织,统称为巴布亚独立组织。1965年7月28日,菲力(Ferry Awom)和路德维克(Lodewijk Nabdatj)领导的小武装对印尼军队发动了武装袭击。动员者被审讯时,这些小武装被印尼军队合称为巴布亚独立组织。这个名称成为这些小武装的统称,但它们从来不是一个组织架构清晰的集体。辛格(Bilveer Singh)Bilveer Singh, Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood (London and New York: Transaction Publishers, 2011), Chapter 4.指出,巴布亚独立组织在国内外至少分裂出21个政治派系,“从一开始,巴布亚人就不能统一行动,这是运动的致命弱点。巴布亚独立组织的分裂,不论是政治还是军事上的,都反映了核心政治领导的广泛分裂,尤其是流亡状态中的(领导人)”Ibid.。

民主改革分化了巴布亚精英并催生了新组织,他们就独立还是分权没有达成一致意见。一方面,从新秩序官僚体系中涌现的新市民运动领袖建立了林立的小组织,但组织间存在关于动员方式的矛盾和影响力竞争。巴布亚独立组织的新型领袖源于地方议员、官僚、神职人员和新秩序时期的机构领导。新型领袖与雅加达关系亲密,如泰斯·埃吕伊(Theys Eluay)在省议会中代表政府政党专业集团党出任民俗委员会主席,并且他是在苏哈托操纵的“自由选择”公决中参与投票的代表之一Octovianus Mote and Danilyn Rutherford, “From Irian Java to Papua: The Limits of Primordialism in Indonesias Troubled East,” Indonesia, No.72, 2001, p.121.;菲利普·卡尔玛(Filip Karma)既是独立运动支持者,又是高级官员。新型领袖的亲雅加达背景令人怀疑他们突然加入独立运动的目的和真诚度,因此旧派独立支持者不信任新领袖,印尼政府也不满他们的骑墙行为。另一方面,1999—2000年,巴布亚独立组织经历了新老更替,武装派失去了主导地位。一些旧派领袖改弦更张,接受了一般地区自治的选项,如曾参加巴布亚独立组织游击战的亚普·马睿(Yaap Marey)接受了一般自治政策并跟随驻军环省宣传。Ibid., p.126.旧领袖和新型领袖之间还就动员方式产生分歧,旧领袖大多打算继续暴力动员,而新型领袖希望通过与政府和平对话寻求公投机会。

在地方官僚阶层中,除了一部分转化为两面下注的新型领袖,其他官员仍然抗拒独立运动。已经被吸收进印尼政府体制的当地精英认为,比起实现独立,保护本地人安全是他们肩上更重要的责任,在某些敏感的时期公开要求抑制独立运动。例如,在2000年12月巴布亚“国庆”的敏感时期,因在10月刚刚发生瓦梅纳骚乱,任政府高层的巴布亚精英要求巴布亚人克制行为,以免再为巴布亚人带来灾难。新上任的省长雅各布斯·索洛萨(Jacobus Solossa)在荷兰电台节目中说:“不要挑唆我们的人要求独立。需要(向巴布亚人)解释印尼不会那么轻易接受独立诉求的原因。存在许多复杂的问题,我们的人民将成为受害者。”Richard Chauvel, “Violence and Governance in West Papua,” in Charles A.Coppel, ed., Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution (Oxfordshire: Routledge, 2006), p.185.

在动员目标、动员方式和领导者纷繁复杂的背景下,巴布亚错失了在“百人团”基础上形成统一动员集体的短暂机遇。1999年2月,应哈比比政府的邀请,巴布亚组成了前往雅加达请愿的“百人团”,由巴布亚知识分子、非政府组织、部落首领、普通民众等社会各界人士组成,其中有部分亲雅加达人士,但绝大部分是坚定的独立派。在会面之初,“百人团”领导、阿蒙梅部落首领汤姆·贝阿瑙(Thom Beanal)向哈比比坦言,他们只谈独立,不谈发展。他的表态奠定了会谈的基调,尽管中央政府没有在此次会谈后立即提出对策,但是这次会谈对巴布亚而言是30年来第一次与中央政府面对面讨论,使许多巴布亚精英开始相信走和平道路或许可以实现独立。“百人团”与哈比比会面后,在巴布亚形成了一种期待和平独立的乐观氛围。如果这时从“百人团”中脱胎出一位能代表全体巴布亚人的组织与中央政府持续对话,和平解决巴布亚问题的梦想未必不能实现。但由于精英分裂,使这个临时性的团体很快群龙无首,丧失了与雅加达对话的地位。汤姆·贝阿瑙最有可能出任“百人团”领袖,但他却在2000年7月加入自由港公司成为董事会成员,而此前他一直为驱逐自由港公司而努力,这使他丧失了成为领袖的权威。另一位呼声很高的候选人泰斯·埃吕伊(Theys Eluay)因在新秩序时期与政府关系太近,不被強硬派认可。

在哈比比任期和瓦希德任职前期,恢复社会秩序的执政目标为政府与亚齐、巴布亚的和平对话形成适宜的政治空间。然而,民主化变革中结社和言论公开的机遇鼓励市民组织和市民运动兴起,与新秩序时期的老牌独立组织竞争影响力。国家政治制度的重新拟定带来与政府和解的其他制度选项(分权或联邦制),东帝汶公投独立的成功经验又鼓励了强硬派独立分子,截然不同的前进道路导致动员者严重分化,错失了与政府对话协商的短暂机遇。

(二) 瓦希德后期和梅加瓦蒂时期

瓦希德后期和梅加瓦蒂时期(约2000年11月至2004年10月),政府基本稳定了社会秩序,随着地方分权的执行,地方分离主义有所缓解,但东帝汶独立仍然对雅加达精英有警示作用,他们不愿看到在印尼出现第二个东帝汶。在安全秩序相对稳定的现状和对独立运动的担忧的共同作用下,印尼政府收紧了针对分离运动的政治空间。

瓦希德执政后期,迫于国会、内阁和军队的压力,瓦希德对亚齐分离运动的态度变得强硬,与亚齐谈判的政治空间被压缩。瓦希德支持联邦制的表态被人协主席莱斯、国会议长、内政部、外交部和国会否决梁敏和:《印尼亚齐问题发展趋势》,《当代亚太》2001年第7期,第63页。,而后迫于军队和其他政治势力的压力甚至拒绝讨论联邦制。国会担忧军队乘虚而入以及其他地区趁机叛乱,要求瓦希德采取强硬手段。2000年5月和2001年1月的停火协议失败后,瓦希德对亚齐实施军事行动。梅加瓦蒂成为总统后颁布了《亚齐特殊自治法》,但没有起到积极效果,亚齐人认为该法令没有触及问题核心,拒绝接受雅加达的安排。2002年4月,中央政府与亚齐独立运动组织谈判并在12月签订和平协定(CoHA)。2003年1月,印尼政府按约定解除了亚齐独立运动武装,但却造成双方流血冲突。5月的东京和谈亦告失败。梅加瓦蒂在2003年5月19日下令进行印尼历史上最大规模的军事行动,输送60000名士兵,实行一年的军事戒严,约有2000人死于军事行动Amnesty International, “Indonesia: Human Rights Sacrificed to Security in NAD (Aceh),” Amnesty International Report, Nov.2004, url:https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-human-rights-sacrificed-security-nad-aceh.;亚齐独立运动成员有1963名死亡,2100名被抓捕,1276名投降。军队使用坚壁清野战术,使反抗组织得不到人员和物资的补给。张洁:《民族分离与国家认同——关于印尼亚齐民族问题的个案研究》,北京:社会科学文献出版社,2012年,第178页。军事戒严期间,国外非政府组织和国外媒体禁止进入亚齐。2004年5月,军事戒严期一年期满后,驻军的数量没有减少,军事行动仍然继续。

瓦希德前期对巴布亚的怀柔态度也被副总统和国会诟病。2000年8月,人协年度会议驳回了他在此之前批准的恢复“巴布亚”旧称和允许升晨星旗的决定,要求打击分离主义。2000年9月,警察总长比曼陀罗(Bimantoro)声称接到梅加瓦蒂指令,镇压巴布亚独立组织。此后在巴布亚各地,安全部门强行摘下晨星旗,其间伴随着人员伤亡。10月6日,警察在瓦梅纳市强行要求摘掉晨星旗,导致警方与巴布亚人的暴力冲突,迅速变成巴布亚人针对移民的暴乱据称,警方躲到移民聚居区躲避巴布亚人的攻击,导致巴布亚人对警方和移民进行不加区别的攻击,参见:Octovianus Mote and Danilyn Rutherford, “From Irian Java to Papua: The Limits of Primordialism in Indonesias Troubled East, ”Indonesia, No.72, 2001, p.136.,瓦梅纳市进入紧急状态。10月11日,梅加瓦蒂和政治、社会和安全统筹部长苏西洛共同制定了镇压巴布亚独立运动组织的政策,并宣称12月1日任何庆祝巴布亚“国庆日”的活动都将被视为叛国活动,政府派遣更多的士兵到巴布亚防范暴乱。在12月前,5名独立领袖被拘捕。梅加瓦蒂接任总统后继续镇压独立运动。她和民族主义派系认为,雅加达在《巴布亚特殊自治法》中让步太多反而会助长分离主义,因此支持武力镇压。Marcus Mietzner, “Local Elections and Autonomy in Papua and Aceh: Mitigating or Fueling Secessionism?” Indonesia, No.84, 2007, p.2.她拖延执行《巴布亚特殊自治法》,不按照《巴布亚特殊自治法》的规定建立巴布亚人民委员会(MRP),则巴布亚无法举行民主选举。2003年1月,梅加瓦蒂政府将巴布亚省分成三个省,激化了巴布亚的紧张形势。

在政治代表权问题上,亚齐独立运动组织此时已经成为亚齐唯一的政治代表;然而政府在巴布亚引入新资源和军事打击并行,令巴布亚精英进一步分化。在与印尼政府的交涉中,亚齐人认为政府没有诚意回应他们的政治诉求,而且亚齐平民仍在经历接连不断的军事镇压。苏哈托下台后,亚齐人权联盟(Koalisi NGO HAM Aceh)公开了大量人权案件却久久得不到中央政府的回应。学生在失望的情绪下,其政治诉求从地方自治变为实行联邦制,再到要求公决独立。Edward Aspinall, “The 1999 General Election in Aceh,” in Susan Blackburn, ed., Pemilu: The 1999 Indonesian Election (Clayton Vic Australia: Monash Asia Institute, 1999), pp.29-42.宗教精英也开始支持独立诉求。1999年9月,亚齐乌里玛委员会下达了支持亚齐公决的决议。亚齐各界的政治诉求与亚齐独立运动渐趋一致,參与亚齐独立运动的成员数量也迅速增加。

在印尼军队实施对市民组织的打击后,许多市民领袖被折磨、拘捕或杀害。截至2002年,市民运动已经基本被扑灭,亚齐人只能将希望寄托于亚齐独立运动,“作为一个建立于普通民众的善意期待之上的游击队组织,亚齐独立运动获得了某种合法性而不被视为压迫组织”Damien Kingsbury, Peace in Aceh: A Personal Account of the Helsinki Peace Process (Jakarta: Equinox Publishing, 2006), p.10.。随着其他市民组织被军队摧毁,亚齐独立运动组织的武装反抗、与政府谈判和国际化的行动获得本地社会的关注和支持,该组织在实际意义上获得了全体亚齐民众的政治授权。与瓦希德和梅加瓦蒂政府的谈判确立了亚齐独立运动作为与印尼共和国对等的、代表亚齐的谈判主体。

亚齐独立运动扫清了内部的派系分歧,巩固了组织统一。面对与政府妥协还是坚持独立的岔路,亚齐独立运动组织内部出现了意见分歧。1987年,组织分化出了一个少数派系,即流亡在马来西亚的胡赛尼·哈桑(Husaini Hasan)建立的“亚齐独立运动管理委员会”(MP-GAM)。1999年,哈桑·迪罗身体状况恶化,领导权继承问题浮出水面,长期以来的分裂才被公开。当时,亚齐独立运动管理委员会由从1981年起在马来西亚流亡的秘书长丹·祖法力(Teungku Don Zulfari)领导。2000年6月,祖法力在与瓦希德总统通电话后不久在马来西亚被暗杀。亚齐独立运动管理委员会称是亚齐独立运动组织内部人士所为,亚齐独立运动组织将责任推给了印尼军方。此后该派系销声匿迹Clinton Fernandes, Hot Spot: Asia and Oceania (West Port: Greenwood Press, 2008), p.98.,以哈桑·迪罗为首领的亚齐独立运动流亡政府巩固了领导权。

然而巴布亚精英却在中央政府“萝卜加大棒”政策下进一步分裂。一方面,《巴布亚特殊自治法》加强了巴布亚精英间的资源竞争。该法为县(市)提供了更多的行政和经济资源,激发了地方精英新建自治区的诉求。一些政治精英要求划分出更多的省如法克法克省、南巴布亚省等以便分割国家资源。Richard Chauvel, “Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaption,” Policy Studies, No.14, 2005, p.77.2004年,中央政府主导分离出西巴布亚省被认为是为了破坏巴布亚的凝聚力和“巴布亚认同”。另一方面,2000年8月国会民族主义派别接管了对巴布亚政策并重新开始军事行动,使一些中立派巴布亚精英对印尼政府的态度变得激进,更加支持独立目标。Suara Pembaruan, “PP Tentang MRP Harus Segera Diterbitkan,” Suara Pembaruan, 6 September, 2003.

简言之,瓦希德后期和梅加瓦蒂执政时期缺乏与独立分子谈判的政治空间。在对亚齐军事镇压过程中,亚齐独立运动组织成为唯一一个有生力量并获得亚齐人民的政治代表权;而对巴布亚精英拉拢和对分离主义者强硬的政策,使巴布亚凝聚力降低,精英分化更严重。

(三) 苏西洛时期

苏西洛拓宽与亚齐协商和解的政治空间最重要的原因是他与独立组织接触后发现后者有放弃分离的想法,以此为基础的协商将不挑战《关于印尼未来愿景的人协决议2001—2020》(VII/MPR/2001)规定的“团结统一”的首要目标。苏西洛任梅加瓦蒂内阁的政治和安全统筹部长时已经参加与亚齐独立运动组织的谈判,对亚齐问题和分离组织动向了解透彻。他出任总统后派出家乡在苏拉威西的副总统卡拉负责联络谈判。与亚齐情况相似,苏拉威西也参加了对20世纪50年代“伊斯兰教国运动”的谈判,安排卡拉负责谈判显示出政府的平等、真诚的态度。经过2004年10月和11月的私下沟通,在2004年12月24日,危机管理倡议组织向印尼政府和亚齐独立运动组织发送了和谈的正式邀请。

印尼政府虽然有绝对的军事优势可以继续壓制亚齐独立运动,但这不是最优选择。首先,印尼军队已经在应对亚齐独立运动上耗费了太多经费,而且继续让印尼陆军在亚齐逍遥法外会阻碍苏西洛的军队职业化改革。如果不尽快和解,亚齐的灾后重建将不能顺利进行,社会安全会恶化。更何况,印尼政府也面对广泛的国际压力。在第二轮和谈期间,澳大利亚、日本、马来西亚、新加坡、瑞典、英国和美国大使重申他们希望看到亚齐独立运动组织与印尼政府商议和解并保持印尼领土完整的结果。

在各方面的压力下,印尼政府作出巨大的政治让步。在和谈中,亚齐独立运动组织提出必须允许亚齐建立地方政党,否则他们将退出和谈。经过激烈的讨论,国会终于同意亚齐建立地方政党,扫清了谈判的最大困难。经过五轮会谈,在2005年8月15日双方签署《赫尔辛基协定》,结束了亚齐分离运动。

在和谈期间,亚齐独立运动组织获得其他市民组织的书面授权,强化了政治代表权。2005年5月23—24日第三轮会议结束后,亚齐独立运动组织与市民组织代表商议了特殊自治具体条款。市民组织代表在5月24日撰写了声明,其中第三条赋予亚齐独立运动组织正式代表权,要求亚齐独立运动组织继续保持一贯态度,优先与印尼共和国政府和平对话,为亚齐冲突找到解决方案。第二次亚齐独立运动与市民组织协商会议在7月9—10日召开。亚齐公决信息中心等组织在得知不能进行公决后表示遗憾,但表示接受亚齐独立运动组织继续进行自治谈判。亚齐独立运动组织在10日的声明中写道:“在亚齐独立运动组织与亚齐市民组织的会议上,亚齐独立运动组织再次承诺通过协商达成和平,为亚齐提供真正的民主结果。”Damien Kingsbury, Peace in Aceh: A Personal Account of the Helsinki Peace Process (Jakarta: Equinox Publishing, 2006), p.94.

和平解决亚齐问题使印尼的国际声誉提高,苏西洛希望乘势解决巴布亚问题,对巴布亚释放温和信号。政府将巴布亚动员者分为两类,即愿意与政府协商的温和派、坚持武装独立和国际化的强硬派,对前者加强援助和对话,对后者严厉打击。2004年12月26日,苏西洛同意建立巴布亚人民委员会。这一组织的建立使得在2006—2007年比较顺利地进行了第一届巴布亚和西巴布亚省长选举。在人权问题上,苏西洛下令调查穆尼尔被暗杀案件,撤换了巴布亚驻军司令。在经济方面,提出确保粮食安全、提升教育水平、保障基本医疗、提升基础设施水平和推动平权的五项新政。2012年6月,苏西洛明确表示愿意同巴布亚对话。苏西洛加强了对独立组织的暴力活动和国际化行动的打击。从2010年起,警方每年实施一次“巴布亚安全行动”(Operasi Aman Matoa),打击暴力犯罪。Emirza Adi Syailendra, “Inside Papua: The Police Force as Counterinsurgents in Post-Reformasi Indonesia,” Indonesia, No.102, 2016, pp.57-83.2007年与澳大利亚的外交事件迫使苏西洛采取更坚决的方式对待分离主义者。2007年1月,43名巴布亚人偷渡到澳大利亚并获得在澳大利亚政治避难的权利,使印尼与澳大利亚之间的关系一度紧张。苏西洛素来关注印尼的国际形象,这起外交事件令他不悦。此后政府对独立分子的国际化路线采取行动,呼吁尼古拉斯·左伟(Nicolaas Jouwe)等流亡的巴布亚独立分子回国,避免巴布亚问题进一步国际化。

巴布亞的政治改革产生了意想不到的结果,深化了巴布亚的族群分裂,使“巴布亚认同”面临危机。《巴布亚特殊自治法》要求只有巴布亚本地人才有资格成为候选人,移民有投票权。候选人既要维护巴布亚本地人的选票,又要吸引移民投票,而这两类选民有利益冲突。在2006年选举中,迪克·瓦比塞(Dick Henk Wabiser)在竞选初期宣传巴布亚安全问题的解决办法,但巴布亚本地族群不买账;后期转而宣传限制国内移民政策,令外来族群反感。Marcus Mietzner, “Local Elections and Autonomy in Papua and Aceh: Mitigating or Fueling Secessionism?” Indonesia, No.84, 2007, p.8.在忠于共和国还是支持独立的政治表态上,每位候选人面对抉择困境:支持独立运动则得不到政党推荐成为候选人的资格;偏向中央政府则会丧失本地族群的选票。选举从多方面揭露了巴布亚的内部矛盾,挑战了“巴布亚认同”。强硬派巴布亚独立组织在2004—2005年打算建立一个超派系的组织但失败了,反而使组织更加分裂。Institute for Policy Analysis of Conflict, “The Current Status of the Papuan Independence Movement,” IPAC Report No.21, 2015, pp.19-25.凯里·夸里克(Kelly Kwalik)、塔迪尤斯·约吉(Tadius Yogi)、马蒂亚斯·文达(Mathias Wenda)等强硬派坚持武装斗争,拒绝与印尼政府对话,而魏勒母·昂德(Willem Onde)等认为必须坚持对话。

简言之,苏西洛政府的基本原则是维护印尼主权完整,在此前提下有政治空间与分离主义者谈判和妥协。亚齐独立运动组织在与政府谈判的过程中获得了其他亚齐市民组织的书面授权,巩固了其政治代表权,因而可以与政府达成有效的和解协议。然而巴布亚在地方选举、行政区划变更等政治改革中精英分歧不断扩大,矛盾愈发突出,无法形成有明确政治代表权的对话主体,因此未能与政府进入分权和解谈判。

(四) 佐科时期

佐科时期加强了中央政府对地方分权的管控,提升了地方自治的质量。针对给地方政府的转移支付为中央财政带来巨大负担的问题,佐科政府停止批准建立新自治区,支持自治区合并,要求地方政府减少行政和人员费用,划拨更多预算给社会公共服务和基础设施建设。针对县级自治区形成某些政治精英的“小王国”并使地方自治质量降低的不良趋势,中央政府深化村级民主和自治,直接向村庄拨款支持村民兴建道路、诊所、学校等社会服务设施,并实行项目制申请和管理。针对地方政府各职能部门各行其是、缺乏统筹的问题,佐科要求国家规划建设局(Bappenas)和各统筹部牵头,整合各地方政府行政职能部门的任务和政策。总的来说,佐科延续了苏西洛时期地方自治的基本框架,加强了对地方财政资源使用情况的监督和指导,进一步整合了地方政府的行政职能,提升地方政府提供社会服务的能力。2006年以来,亚齐特殊自治区的社会秩序和政治秩序良好。许多前亚齐独立组织领导人在地方民主选举中胜出,担任省级和县级领导人,亚齐分离主义没有卷土重来。协商一致的特殊分权协议基本上实现了抑制分离主义的目标。佐科政府有政治空间与巴布亚进行对话,仿效亚齐的方式结束巴布亚分离主义。

2014年上任的佐科总统继承了苏西洛的巴布亚政策,将着眼点放在改善社会福利和提升社会安全上。Emirza Adi Syailendra, “Papua Region Under Jokowi: New President, New Strategies,” RSIS Commentaries 110, 2015.他的巴布亚政策有三项新内容,即从社会公平的角度扶助巴布亚经济、解决人权案件和增强开放程度。中央政府实施基本物资全国统一价格的政策,降低了巴布亚地区的燃油、粮食等基本物资的价格。中央政府投资建设道路和学校等基础设施,为巴布亚妇女免费建设交易市场,在巴布亚建设三条海上运输航线、经济特区和旅游特区。印尼政治、法律和安全统筹部建立了特别委员会,承诺彻查巴布亚的侵犯人权案件。2016年1月,佐科总统彻查印尼历史上7起人权大案,其中瓦梅纳(Wamena)和瓦西尔(Wasior)案件与巴布亚相关。中央政府还承诺允许外国人自由进入巴布亚并释放政治犯。2017年,国会讨论修订《巴布亚特殊自治法》,要求更多征求巴布亚的意见。政府鼓励与巴布亚各界对话,甚至与巴布亚独立组织成员对话。

另一方面,政府镇压分离主义活动。军方和警方加强了对分离活动的镇压力度,不允许进行示威和宣传等公开活动。2015年1月,军警联合力量在米米卡县抓捕了116名支持公投脱印的西巴布亚利益协会(West Papua Interest Association,WPIA)成员。Katharina Janur, “100 Anggota Kelompok West Papua Ditangkap di Timika,” Liputan6.com, 8 Jan., 2015, url: http://news.liputan6.com/read/2157782/100-anggota-kelompok-west-papua-ditangkap-di-timika.2016年,警方抓捕了1500名正在进行和平示威的独立分子,这是印尼从1998年民主化以来被抓捕人数最多的一次行动。DW, “Polisi Tahan Ratusan Warga Papua Menjelang Kunjungan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan,” dw.com, 16 Jun., 2016, url: http://www.dw.com/id/polisi-tahan-ratusan-warga-papua-menjelang-kunjungan-menko-polhukam-luhut-pandjaitan/a-19335360.在西巴布亚马诺夸里增设军区,将东部舰队指挥部转移到索龙。目前在巴布亚驻扎的军人约有45000名,另增设650名士兵在印尼与巴布亚新几内亚边境地带。Leonard C.Sebastian and Emirza Adi Syailendra, “Can Jokowi Bring Peace to West Papua?” The Diplomat, June 12, 2015, https://thediplomat.com/2015/06/jokowis-challenges-in-negotiating-peace-in-papua/.军队还计划在索龙建立军队战略指挥部第三分部和空军运营指挥部第三分部。针对分离组织的国际化行动,印尼政府加强与美拉尼西亚区先锋集团(以下简称先锋集团)的外交关系。2015年,外长雷特诺出访巴布亚新几内亚、斐济和所罗门群岛,佐科总统也在同年会见了巴布亚新几内亚首相。雅加达希望美拉尼西亚国家不授予巴布亚成员资格,而接受印尼加入先锋集团。印尼政府还承诺拨款2000万美元用于加强先锋集团的能力建设。Jakarta Globe, “Jokowi Strengthens Ties With Papua New Guinea,” Jakartaglobe.id, 12 May, 2015, url: http://jakartaglobe.id/news/jokowi-strengthens-ties-papua-new-guinea/.

亲雅加达的精英和独立武装团体的凝聚力仍然较低。2015年警方报告中称,巴布亚武装犯罪集团有7个,政治犯罪集团至少有5个Emirza Adi Syailendra, “Inside Papua: The Police Force as Counterinsurgents in Post-Reformasi Indonesia,” Indonesia, No.102, 2016, pp.57-83.,每一个都自称代表巴布亚独立组织。其中较有影响力的有:(1)西巴布亚联邦共和国(NRFPB)成立于2011年,是由沿海族群主导的组织,其前身是西巴布亚全国权威组织。西巴布亚全国权威组织在巴布亚地区的领袖是Edison Waromi和Forkorus Yaboisembut,在澳大利亚的领导是Jacob Rumbiak和Herman Wanggai。(2)西巴布亚全国委员会(KNPB)成立于2008年,由山地族群学生创建,在巴布亚组织了多次政治示威。2012年,他们建立了西巴布亚全国议会(PNWP),这个组织在巴布亚社会中的根基最深,且被印尼政府宣布为非法的分离组织,成员常被拘捕但极少被审判。(3)西巴布亚全国独立联盟(WPNCL)创立于2005年,由约翰·昂达瓦梅(John Ondawame)创建,主要成员是沿海族群,总部位于瓦努阿图共和国,其武装成为西巴布亚全国独立武装。(4)自由西巴布亚运动(The Free West Papua Campaign),由来自山地族群的班尼·文达(Benny Wenda)领导。他在2003年流亡到英国获得政治庇护,将组织总部设在英国牛津,是海外巴布亚独立组织中最有名且筹款最多的组织。2014年又成立了新组织西巴布亚联合独立运动组织(ULMWP,United Liberation Movement for West Papua)。这个组织的抗争方式以国际游说的政治活动为主,辅以低强度的游击战,大部分发生在位于中部山区的蓬查县、查亚峰县和因潭查亚县。Institute for Policy Analysis of Conflict, “Policy Miscalculations on Papua,” IPAC Report No.40, 2017, p.2.西巴布亚全国委员会是这个组织的国内合作伙伴。(5)西巴布亚利益协会由卡洛·瓦罗米牧师(Pastor Karel Waromi)建立于1990年,总部位于巴布亚新几内亚,目标是依据《联合国宪章》和《联合国土著人民权利宣言》通过自决的方式恢复巴布亚土著的人权。

曾有一些尝试联合各团体的行动,但或因对实现独立的方式有不同看法,或对独立后的国家形态的前景预测不同,联合各团体的努力均告失败:2017年“巴布亚和平网络”领袖内勒斯·泰北(Neles Tebay)向佐科内阁提出分领域和解协商,但这个提议被其他组织拒绝,因为事先没有与他们商议。巴布亚主席团委员会(PDP)和西巴布亚全国独立联盟也曾经尝试过联合各组织,但都失败了。Bilveer Singh, Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood (London and New York: Transaction Publishers, 2011), Chap.5.经印尼政府批准建立的巴布亚人民委员会也不能代表巴布亚与雅加达协商和平条件,因为该组织是一个“文化机构,不是政治机构”Koran Jakarta, “Majelis Rakyat Papua Bukan Lembaga Politik,” Koran Jakarta, 29 Nov.,2017, url: http://www.koran-jakarta.com/-majelis-rakyat-papua-bukan-lembaga-politik-/.。

在联合申请进入先锋集团时,主要组织又出现领导权纷争。最先申请加入先锋集团的是西巴布亚全国独立联盟。先锋集团在2013年拒绝了他们的申请,但欢迎巴布亚人作为一个团结的整体再申请。随后,在瑟姆·阿沃姆(Sem Awom)的领导下成立了一个和解小组和解小组即ULMWP,西巴布亚美拉尼西亚人联合与和解小组。,负责整合各派系,但失败。在2014年后期形成了三个派系联盟:西巴布亚全国独立联盟、西巴布亚联邦共和国和西巴布亚全国委员会。2014年12月,三派系会面,经过激烈的争吵,在最后一刻才终于同意由和解小组出面提交申请。

此外,巴布亚独立运动的老牌领导在2004—2005年打算建立一個超派系的组织,但失败,反而使组织更加分裂。Institute for Policy Analysis of Conflict, “The Current Status of the Papuan Independence Movement,” IPAC Report No.21, 2015, pp.19-25.在存在超过半世纪后,巴布亚独立组织仍然没有决定用哪种方式实现独立,内耗严重。以凯里·夸里克、塔迪尤斯·约吉、马蒂亚斯·文达为代表的强硬派坚持武装斗争,拒绝与印尼政府对话,而魏勒母·昂德等认为必须坚持对话。Bilveer Singh, Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood (London and New York: Transaction Publishers, 2011), Chap.5.在与其他派系接触的过程中,巴布亚独立运动的强硬派不能接受巴布亚主席团委员会只采用政治方式的主张,而后者也不接纳前者的游击队。

五、 结 语

地方分权可能是唯一一种非暴力且能较长时间缓解族群冲突的方式,尽管是否能彻底解决族群冲突尚待进一步研究。从印尼经验来看,地方分权不仅缓解了全国范围内的族群暴力,而且在此框架下印尼中央政府与分离主义者协商的特殊地方分权协议也成功解决了亚齐分离主义问题。亚齐与巴布亚族群分离主义在产生背景上具有相似性,然而巴布亚却未能仿效亚齐的范例,与印尼政府协商通过特殊分权协议解决分离问题。

本文指出,能促进族群问题解决的分权必须是基于双方平等和自愿原则、经主权国家和分离族群充分协商后制定的协议,而不能是被主权国家一方强加的。既然充分协商是一个前提,那么必须考虑双方进入协商的限制性条件:主权国家的政府往往受制于作妥协的政治空间,而分离族群的难处经常是没有政治代表能获得族群全体人员的政治授权。只有当政府有政治空间且族群中存在一个团体获得政治代表权时,双方才有可能进入真正的和解和分权共治对话。这两个条件的结合促成了亚齐与印尼政府在2005年的和解。

巴布亚与亚齐问题性质几乎相同,而且哈比比、瓦希德、梅加瓦蒂和苏西洛政府对二者的政策大体相似。协议分权过程没有出现在巴布亚的主要原因是巴布亚的精英凝聚力低:没有一个组织或精英联盟可以协调巴布亚族群全体形成政治共识并代表巴布亚与政府对话。这种情况植根于巴布亚族群的多样性和山地—海岸族群间长期的结构性矛盾,苏哈托时代巴布亚独立组织已经分裂成多个派别,各行其是。在印尼民主化之后,直接民主选举和财政分权下的新制度和新资源的引进进一步分化了巴布亚精英,不仅在走和平路线的精英与走武装路线的精英之间缺乏共识,而且两个派别内部也缺乏凝聚力。

未来,印尼政府如果继续绕开历史和人权的遗留问题,而只通过经济援助和提升社会福利来试图解决巴布亚问题的话,将进一步在巴布亚精英内部制造裂隙,加深一部分巴布亚精英对印尼政府的不信任,使分离运动的国际化和暴力程度增加,则巴布亚效仿亚齐与印尼政府通过对话重新制定特殊分权法案从而结束分离运动的前景不容乐观。