晋国霸权与春秋时期国家间体系稳定

2019-09-10逄锐之

【内容提要】 霸权稳定论认为,国际体系中的霸权能够维系国际体系的稳定。本文基于对春秋时期华夏地区的研究发现,地区性霸权的确对地区性国际关系体系起到稳定作用。在春秋时期国家间体系陷入无政府状态时,首次出现先后由诸夏国家中的霸权国齐、晋领导的霸政体系。历史事实证明,晋国作为霸权国长期领导这一体系,维系了春秋时期国家间体系的相对稳定。晋国的准单极实力是晋国霸政时期春秋国家间体系稳定的根本原因,晋国的地缘位置对维系体系稳定具有重要影响,而诸夏联盟制度能够增加霸权国行使霸权、维护体系规则的合法性,并减少霸权国领导成本,对维系体系稳定发挥着辅助作用。随着晋国因内部分裂而瓦解,春秋时代相对稳定的晋国霸政体系走向解体,大国兼并战争频发,鲸吞蚕食取代霸权稳定成为国家间关系的常态,中国历史进入相对动荡的战国时代。

【关键词】 春秋时期 晋国霸权 霸政体系 霸权稳定

【作者简介】 逄锐之,美国波士顿大学政治科学系博士生。

电子邮箱:pangrz90@bu.edu

历史事实表明,在某一地区范围内,霸权的确能维持其稳定。在西周末年国家间体系陷入无政府状态时,随着春秋时期齐、晋霸权的确立,尤其在晋国霸权时期,华夏地区出现了相对稳定的局面。本文将对春秋时期霸政体系的确立、发展、解体及其对稳定春秋时期国家间关系的作用进行分析。

一、 霸权稳定论的理论内涵

西方国际关系理论中的霸权稳定论反对均势稳定理论均势稳定论又分为两极稳定论和多极稳定论。关于多极稳定论,参见:Karl W.Deutsch and J.David Singer, “Multipolar Power Systems and International Stability,” World Politics, Vol.16, No.3, 1964, pp.390-406.关于两极稳定论,参见:Kenneth Waltz, “The Stability of a Bipolar World,” Daedalus, Vol.93, No.3, 1964, pp.881-909; John Lewis Gaddis, Long Peace: Inquiries into the History of the Cold War (New York and Oxford: Oxford University Press, 1987), pp.221-223; John Mearsheimer, “Back to the Future,” International Security, Vol.15, No.1, 1990, pp.5-56.,認为霸权或单极的国际体系是最为稳定的国际体系。霸权国家以其强大的国家实力作为后盾,通过提供国际规则、安全保障等公共产品,维系着国际体系的稳定。

本文主要探讨以军事和安全领域的霸权国家(而非经济与金融领域的霸权国家)为中心的霸权稳定理论。这一流派的主要代表包括罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)、威廉·沃尔福茨(William Wohlforth)等理论家和以奥甘斯基(A.F.K Organski)、杰西克·库格勒(Jacek Kugler)等为代表的权力转移理论家。

有学者将“单极”(unipole)和“霸权”(hegemon)两词进行了区分,认为单极国家只是同类中的最强者,并不能控制体系内其他国家,也不一定能制定国际规则,而霸权国家则是自为一类,往往能够控制体系内其他国家的对外行为并制定国际规则。Nuno P.Monteiro, “Unrest Assured: Why Unipolarity Is Not Peaceful,” International Security, Vol.36, No.3, 2011/12, p.13.本文认为,“单极”一词单纯表述一国的国家实力超过体系中其他大国的总和,而不涉及该国与国际规则的关系。威廉·汤普森(Whilliam Thompson)还提出了“准单极”概念。在准单极体系中,“某一国家占有整个体系内45%至50%的相对能力,而任一其他国家所占有的相对能力不超过25%”Whilliam R.Thompson, On Global War: Historical-Structural Approaches to World Politics (Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1988), p.201.。据此,本文将“准单极”定义为:作为国际体系的准单极国家,其国家实力虽不能超过其他主要强国的总和,但足够以一己之力与其他主要强国相抗衡。很多公认的霸权国家,如19世纪早中期的英国、冷战结束后的美国,其实并不具备单极实力,但至少具备了准单极实力。与单极或准单极不同,“霸权”一词不但表述某一国家的国家实力远超其他国际关系行为体,是国际体系或亚体系的单极或准单极,而且表述这一国家在国际体系规则的制定与运行中扮演主导角色,并能够在一定程度上主导体系内国家的对外行为。罗伯特·基欧汉(Robert Keohane)在定义霸权时强调霸权国家在“物质资源”方面的绝对优势;伊曼努尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)强调霸权国家除权力冠绝群伦外,还应能够“在大多数场合在经济、政治、军事、外交甚至文化领域施加自己的规则和意愿,或至少能够具有有效的一票否决权”。吉尔平认为霸权国家或帝国能够控制或主导体系内的较小国家。大多数霸权研究者都强调霸权对体系规则制定和维持的作用。Robert O.Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (Princeton: Princeton University Press, 1984), p.32; Immanuel Wallerstein, The Politics of World-Economy: The States, the Movements, and the Civilizations (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), pp.28-9; Robert Gilpin, War and Change in International Politics (New York: Cambridge University Press, 1981), p.29.也就是说,霸权国家有两大特性:霸权国家是某一国际体系内的单极或是准单极,且能为其所在的国际体系制定并维护国际规则。

对“稳定”一词的定义历来众说纷纭。本文综合卡尔·多伊奇(Karl Deutsch)、戴维·辛格(David Singer)和罗伯特·杰维斯(Robert Jervis)三位学者的观点Karl Deutsch and J.David Singer, “Multipolar Power Systems and International Stability,” World Politics, No.16, 1964, p.390; Robert Jervis, System Effects: Complexity in Political and Social Life (Princeton: Princeton University Press, 1997), p.98.,将“稳定的国际体系”定义为:在稳定的国际体系中,体系内不存在大规模战争,尤其是大国战争;体系内的行为体,特别是主要行为体,不因战争而出现剧烈变动(如剧烈的领土变更、国家存亡等);国家间基本行为准则得以维系。

军事和安全领域霸权稳定论的基本逻辑是:在利益冲突双方对战争胜负、战争结果持有不同看法的情况下协议难以达成,战争才会爆发;而在等级性国际体系中,霸权国家具有无可比拟的物质力量,这使得次级强国对赢得与霸权国家的战争不抱有希望,因此,国际冲突的可能性将会减少。Geoffrey Blainey, The Causes of War (New York: The Free Press, 1973, 1988), pp.55-56. 同时,由于霸权国家实力冠绝群伦,其他次级国家无法制衡其实力,因此,他们只能放弃制衡政策,亦不再奢望领导国际体系,权力政治将会终结,国际和平因此得到保障。William C.Wohlforth, “The Stability of a Unipolar World,” International Security, Vol.24, No.1, 1999, pp.5-41.巨大的实力差距迫使体系内其他国家采取“攀附”(bandwagoning)政策,顺从霸权国家的意志。斯蒂芬·沃尔特(Stephen Walt)指出,当较为弱小国家与一区域大国临近、双方实力悬殊又无其他大国为其提供援助时,弱小国家将采取“攀附”政策;反之,则可能采取制衡政策。Stephen M.Walt, The Origin of Alliances (Ithaca and London: Cornell University Press, 1987), pp.29-32.即使其他国家对霸权国家有所不满,也会采取“软制衡”战略,不会与霸权国家进行正面的军事对抗。Robert A.Pape, “Soft Balancing against the United States,” International Security, Vol.30, No.1, 2005, pp.7-45; T.V.Paul, “Soft Balancing in the Age of U.S.Primacy,” International Security, Vol.30, No.1, 2005, pp.46-71.而这种“软制衡”往往难以区别于正常的外交摩擦。Keir A.Lieber and Gerard Alexander, “Waiting for Balancing: Why the World Is Not Pushing Back,” International Security, Vol.30, No.1, 2005, pp.109-139.当霸权国家的国家实力与其国际声望、权威相符时,霸權国家能够为国际体系制定规则并监督其运行,维持国际体系的稳定。Robert Gilpin, War and Change in International Politics (New York: Cambridge University Press, 1981), Chapter 1.在其他条件相同的情况下,霸权国家相对于其他国家的实力优势越明显,其制定的规则越容易被其他国家遵守。G.John Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2001), p.5.即使出现竞争对手,霸权国家也有足够实力击败对手Luis Leandro Schenoni, “The Argentina-Brazil Regional Power Transition,” Foreign Policy Analysis, Vol.14, No.4, 2018, p.471.,从而抑制其野心。

很多学者认为,霸权稳定有范围限制,很难在全球层面观测到权力分布与国际体系稳定的关联,然而在次级国际体系内或许能够观测到二者的关联。David Garnham, “The Causes of War: Systemic Findings,” in Alan Ned Sabrosky ed., Polity and War: The Changing Structure of International Conflict (Boulder and London: Westview Press, 1985), pp.17-18.所谓次级国际体系,是指边界确定、成员之间存在持续自发的政治互动的国际地理区域体系。Michael Haas, “International Subsystems: Stability and Polarity,” The American Political Science Review, Vol.64, No.1, 1970, p.101.所谓地理区域,是指以地理屏障——如高山和海域——划分的国际区域,即地理意义上的国际地区(international regions)。巴里·布赞(Barry Buzan)认为,极数与国际稳定的关系可能只能适用于较为有限的地理范围之内。Barry Buzan, The United States and the Great Powers: World Politics in the Twenty-First Century (Malden: Polity Press, 2004), pp.64-65. 迈克尔·哈斯(Michael Haas)通过研究发现,在次级国际体系内,权力越集中,体系越稳定。Michael Haas, “International Subsystems: Stability and Polarity,” pp.98-123.康灿雄(David Kang)的研究表明,在历史上的东亚地区,当中国统一、强大、稳定之时,东亚国际体系较为稳定,反之则较为混乱。David C.Kang, China Rising: Peace,Power and Order in East Asia (New York: Columbia University Press, 2007).

然而,在全球范围内,霸权国家则可能与其他地区的弱小国家甚至大国发生冲突。冷战初期,美国可以算是体系中的准单极,但仍然无法避免朝鲜战争的爆发及中国的参战。冷战结束后,美国作为整个国际体系的霸权国,却频频参与战事。冷战后的20年只占美国历史的1/10,但冷战后美国从事战争的时间却占美国建国以来战争时间的1/4。Nuno P.Monteiro, “Unrest Assured: Why Unipolarity is Not Peaceful,” International Security, Vol.36, No.3, 2011/12, pp.9-40; Bruce Porter, “The Warfare State,” American Heritage, Vol.45, No.4, 1994, p.56.同样,在英国权力的鼎盛时期,英国参与的战争亦不在少数,如英缅战争、克里米亚战争、两次鸦片战争、英波(斯)战争等。

当霸权国家走向衰落、国际体系中的修正主义国家实力增强、权力转移发生之时,国际体系将陷入不稳定状态。霸权衰落的原因包括:过度扩张导致国力消耗;Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers (New York: Vintage Books, 1987), p.xvi.扩张的边际收益递减,生产性投资减少和保护成本以及公私领域消费增加导致的经济衰退;Robert Gilpin, War and Change in International Politics (New York: Cambridge University Press, 1981), pp.106-7, 158-159.为争取跟随者,霸权国家往往与其他国家达成不利于自身的不对等交易,允许追随国实行不利于霸权国的政策,以至于霸权国相对实力削弱;Arthur A.Stein, “The Hegemons Dilemma: Great Britain, the United States, and the International Economic,” International Organization, Vol.38, No.2, 1984, pp.355-386.新兴强国崛起,权力发生转移;A.F.K.Organski and Jacek Kugler, The War Ledger (Chicago: University of Chicago Press, 1980).此外,霸权国家自身腐化和内溃也将导致霸权衰落和霸权体系的瓦解。罗伯特·吉尔平曾简要论述过霸权国家的腐化,但并未论述霸权国家因内部矛盾而崩解。参见:Robert Gilpin, War and Change in International Politics, pp.152-154.

本文所探讨的是春秋时期霸权国家是否起到了稳定体系的作用。大多数西方国际关系理论家将其研究对象锁定在1648年的主权国家体系内。少数理论家将这一时限前推,但亦不早于1495年,参见:Jack S.Levy, War in the Modern Great Power System, 1495—1975 (Lexington: The University Press of Kentucky, 1983).然而,具有真值的理论应当承诺在给定条件下能够解释事态的发展,无论此事态发生于古代或近代。如果霸权稳定论具有真值,那么其应当能够解释古代与现代主权国家体系相类似的地区国际关系体系的稳定与动乱。春秋时期多国并存的华夏地区提供了测试霸权稳定论的机会。春秋时期大致可分为三个阶段:前霸政体系时期、霸政体系时期和后霸政体系时期。在这三个时期内,霸权稳定理论的自变量(体系内是否存在霸权)发生了变动,即由非霸权体系变为霸权体系再变为非霸权体系,而其他条件(干预变量)如各国政体、经济依存度等则无显著变化。如果霸权稳定论能够解释春秋时期的历史,那么因变量(体系稳定)应当发生符合霸权稳定论预期的变化,即霸政体系时期应当比其他时期相对稳定。

二、 春秋时期霸政体系的建立:

分封制度的崩溃与国家间无政府状态的形成 春秋时期的霸政体系是建立在西周分封制度瓦解的历史背景下的。西周建立之后,周公姬旦设计了复杂的分封制度,通过广立姬姓诸侯和礼乐制度保证周王室统治和周王天下共主的地位王先谦:《荀子集解》卷八《儒效》,北京:中华书局,1988年,第114页。,并通过平定“管蔡之乱”确保周王室对诸侯的優势地位;同时,为树立中央权威,周王室较为频繁地调用地方力量,进行定期的征伐(穆王征犬戎,宣王征西戎、猃狁、朔方、蛮荆)。

但是,周王从事的征伐一旦受挫,周王室的地位就会受到削弱,昭王南征不复、懿王时戎狄交侵,周王室威望便陷入低谷。中原地区诸侯国边界限定十分明确,依照周礼不能相互征伐,其国力不能取得突破性发展;而边缘地区的诸侯国则通过自行对夷狄蛮戎的征讨不断增强自身实力,干弱枝强之势渐成。周幽王宠幸褒姒,废申后及太子宜臼,为此,公元前771年,申侯联合鄫国和犬戎发动兵变,周氏被迫东迁,平王偏安洛邑。此后,周郑交质、周平王崩而鲁不奔丧、周桓王伐郑失利,周王室地位一蹶不振;列国内乱不已,较大诸侯国兼并小国之事屡有发生。此外戎狄横行,侵略诸夏。这一系列事件标志着分封礼乐制度的严重危机。

平王东迁后,各诸侯国并立且互不统属。各诸侯国大致拥有较为集中和独立的决策体系、一定的军事和经济能力,华夏地区又不存在统一的宗教权威体系,天下共主名存实亡。基于春秋时期各诸侯国具有外交的独立性,拥有独立的军队,且具备“管理固有的领土和人口”“对外交往的合法权力”“独立地制定自己内外政策”“相互订立得到各国公认的盟约”的能力,叶自成认为,春秋时期华夏地区的诸侯国已经开始具备主权国家的特征、拥有国家主权的观念。叶自成:《春秋战国时期的中国外交思想》,香港:社会科学出版有限公司,2003年,第37页。平王东迁后的华夏地区的国家间体系类似于现代国际关系中的“无政府状态”。

实际上,春秋时期的诸侯国与1648年以来的现代主权民族国家仍然存在一定的区别,因此,阎学通等学者将这一时期的体系称为“国家间”体系,而非“国际”体系阎学通:《先秦国家间思想的异同及其启示》,《中国社会科学》2009年第3期,第87页。,本文认同并沿用这一称谓。然而,正如叶自成所说,春秋时期的诸侯国确实具备一些现代民族国家的特点,因此,仍可将春秋时期的国家间体系粗略地类比于无政府状态的近代国际关系体系。春秋时期的华夏地区国家间体系能够为测试霸权稳定论提供较为合适的样本。

三、 春秋时期的霸政体系

周王室式微后,诸夏地域内大小战争频仍。在这种无政府状态中,诸夏国家为求自保,逐渐发展出一种新的国家间关系体系,即霸政体系。春秋时期霸政体系的实质是由诸夏国家中的霸权国家领导的旨在维系诸夏国家的存续与和平,确立以周礼为基础的诸夏国家间关系规则,抵御夷狄和修正主义国家侵略的霸政体系。虽然名义上周王仍然是天下共主,但霸权国家在实际运作中充当了维系诸夏联盟共主的角色。

(一) 霸权国家

霸政体系最中心的一环是霸权国家。霸权国家以其强劲的实力维系着国家间关系的稳定。春秋时期诸夏霸权国家为齐、晋两国,尤以晋国霸权为典型。以往对春秋时期霸政体系的叙述,提到最多的是“春秋五霸”:齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王。然而,霸政体系更关注的是哪些国家而非哪些国君维系了诸夏联盟的秩序。

如前所述,判定霸权国家的标准有二:强大的国家实力和制定并维护体系规则的能力。春秋时期的霸权国家也需符合上述标准。首先,霸政体系领导国家必须具备单极或至少准单极的实力。实力较为弱小的国家无法建立霸政体系。宋襄公决定召集鹿上会盟时,公子目夷认为:“小国争盟,祸也。宋其亡乎,幸而后败。”杨伯峻编著:《春秋左传注》,僖公二十一年,北京:中华书局,1981年,第389页。其次,霸权国家能够维系国家间体系规则。在春秋时期,这要求霸权国家在对外政策中维系周礼这一基本规则,不应采取兼并政策吞并其他诸夏国家,而应保护其他诸夏国家不受侵略。此外,在春秋这一特定时期的霸权国家还需要特定的合法性:首先必须是诸夏一员,具有分封的合法性;其次还应有较高的、有周礼特色的文化发展水平。

为什么秦、楚、吴、越四国不能称为霸权国家?终春秋之世,秦国都不算一流强国。秦国权力在秦穆公时达到鼎盛,于前624年夺取晋国王官,此时亦不过称霸西戎而已。杨伯峻编著:《春秋左传注》,文公三年,北京:中华书局,1981年,第529页。秦国虽觊觎河西之地以及郑国土地,但由于晋国的阻拦,秦国在春秋时期未能向东扩展。秦国地处西隅,其文化与中原地区有较大差别,又采取兼并政策,长期被视为夷狄国家。蒙文通:《古族甄微》,成都:巴蜀书社,1993年,第70—72页。直到秦孝公时期,秦国仍然是“僻在雍州,不与中国诸侯之会盟,夷翟遇之”司马迁:《史记》卷五《秦本纪第五》,北京:中华书局,1959年,第202页。。在春秋时期,秦国常与更强大的修正主义国家——楚国结盟,借用兰德尔·施韦勒(Randall L.Schweller)的词汇来描述,秦国属于“豺狼型”修正主义国家,因其自身能力不足而需要依靠更强的修正主义国家而并非霸权国家来实现自己的扩张野心。Randall L.Schweller, “Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In,” International Security, Vol.19, No.1, 1994, pp.72-107.

春秋的大部分时期内,楚国的国家实力是除晋国以外最为强大的,楚国还在一定时期内在中原地区对晋国具有微弱的战略优势。然而,楚国推行兼并主义政策并轻视周王室,破坏以周礼为基础的体系规则,但却不能制定和维护新的规则,这都使楚国成为春秋时期最大的修正主义国家,是诸夏国家的最大威胁,也是霸政体系主要的针对对象。楚国早期自认蛮夷司马迁:《史记》卷四十《楚世家》,第1695页。,并将汉水流域姬姓国家全部消灭。楚庄王之后,楚国政策有所改变,开始频繁参加诸夏会盟,但是仍有“观兵于周疆”“问鼎之大小轻重”之举。杨伯峻编著:《春秋左传注》,宣公三年,第669页。公元前587年,鲁国大夫季文子曾说:“楚虽大,非吾族也。”杨伯峻编著:《春秋左传注》,成公四年,第818页。可见诸夏国家直到此时仍不认为楚国是诸夏国家。齐、陈、郑、蔡等国对楚国的依赖,更多是出于战略需要,而不是出于对其认同。晋国霸政体系确立之后,楚国的兼并主义政策受到限制,而一旦晋国霸政体系出现危机,楚国仍然会伺机兼并其周围的弱小国家。诸夏国家与楚国亦有文化上的隔阂参见:黄莹:《楚人的文化心理》,《楚天主人》2013年第10期,第50页。,楚国“不与中国之号谥”司马迁:《史记》卷四十《楚世家》,第1692页。,其衣冠服饰亦与诸夏有较大差别。

吴越两国与诸夏交往更少,文化与诸夏国家差距更大,诸夏更加以蛮夷视之,两国亦自认为蛮夷。子贡出使越国时,越王勾践“身御至舍而问曰:‘此蛮夷之国,大夫何以俨然辱而临之?’”参见:司马迁:《史记》卷六十七《仲尼弟子列传》,第2198页。楚、吴、越三国君主都自称王,这属于典型的僭越行为,在春秋时期是修正主义国家的典型标志。

秦、楚、吴、越四国都不是领导春秋时期霸政体系的霸权国家,未能履行通过会盟保护诸夏国家、协调诸夏各国矛盾、维护周礼权威等重要职能。

与四国不同,春秋中后期备受晋楚争霸池鱼之殃的郑国在春秋霸政体系的建立方面反而有一定先导作用。春秋初期,郑庄公一度成为小霸。郑国与齐鲁两国开始通过盟会方式征讨不恭。公元前713年,三国举行中丘之会、邓之盟决定讨伐“不王”的宋國;次年,又通过郲之会讨伐“不共”的许国。杨伯峻编著:《春秋左传注》,隐公十年、十一年,北京:中华书局,1981年,第63、73页。郑国还多次参与征伐北戎的战争。公元前706年,郑国还曾帮助齐国应对北戎的侵略。杨伯峻编著:《春秋左传注》,桓公六年,第113页。然而,郑国国力弱小,不能将这种盟会制度化。郑庄公又与周王结怨,在周郑葛之战中,郑将祝聃射伤周桓王,这是明显的僭越行为。郑庄公去世后,郑国逐渐衰落。郑国在霸政体系的构建中作用十分有限。

真正领导春秋时期霸政体系的霸权国家是齐、晋两国,而尤以晋国最为重要。齐国可以说是开霸政体系之先河,而晋国则是春秋时期霸政体系的长期领导者,其霸政维系了近一个世纪。

齐国经过管仲治理,经济、军事得到快速发展,为其霸主地位奠定了良好基础。齐国在公元前680年的鄄之会中崭露头角。在鄄之会中,“齐请师于周”杨伯峻编著:《春秋左传注》,庄公十四年,北京:中华书局,1981年,第196页。,讨伐宋国;次年,齐国又召集了第二次鄄之会,“齐始霸也”杨伯峻编著:《春秋左传注》,庄公十五年,第200页。。之后,齐国又先后领导了十次左右的会盟。在这些会盟中,经常性参加的诸侯有鲁、宋、郑、卫、陈、许、曹等,公元前656年的召陵之盟,还迫使楚国参与会盟。

然而,齐国的国家实力并没有显著超出同时期的楚国,其影响力也只限于华夏地区东部,这使齐国的霸权地位受到极大限制。即使在诸夏国家中,齐国也不是完整意义上的霸权。晋国不曾参加齐国组织的任何一次盟会,晋献公本欲参加葵丘之会却中道折返,可见晋国并未认可齐国的地位。由于地理原因,齐桓公时期的齐国与秦国基本没有打过交道,也难以判断齐秦两国国力的高下。总体来说,齐国在整个春秋国家间体系中不具有绝对突出的地位,其国家实力离体系中单极甚至准单极的要求都有不小的距离。齐国霸权地位也并没有维持太长时间,齐桓公死后,齐国陷入内乱,霸权地位丧失。后来晋国崛起为头号强国,齐国不再有机会称霸。

真正长期主导春秋时期诸夏霸政体系的霸权国家是晋国。从公元前632年城濮之战到公元前6世纪40年代晋国内部动荡的近一个世纪中,晋国的霸权虽然经过短暂中衰,但一直是诸夏联盟的领导者。在这一个世纪里,晋国不仅是诸夏国家中绝对的霸权,而且在整个春秋国家间体系中,晋国至少是体系的准单极。从国家实力上讲,晋国的整体国力远大于除楚国外的其他诸侯国。楚国的整体国力最接近于晋国,但亦有不小差距。晋国处于齐、秦、楚、戎狄几大势力地理中心位置,除与楚在中原地区相争外,晋国还要抵御西方秦国的东向扩张政策,消除戎狄国家对华夏诸国的威胁,保证齐国等诸夏国家承认晋国的霸主地位。在这样的战略压力下,晋国仍能达成其多重战略目的,并在与楚国争霸中原中长期占据优势,几乎以一国之力同时抗衡多股势力并取得优势,符合本文对准单极的定义。邲之战(公元前597年)后的10年中,晋国国力有所下降,与楚国中原争霸处于下风,在这种情况下,晋国却仍然能够相继灭赤狄潞子、败秦于辅氏,灭赤狄甲氏、留吁、铎辰,复王孙苏于王室,败齐于鞌杨伯峻编著:《春秋左传注》,宣公十五年、十六年与十八年,成公二年,第763,766-767,777,789—792页。,足见晋国国力之强。同时,在这一个世纪里,秦、楚两国仍然不放弃兼并主义政策,而晋国则基本终止以兼并政策扩张实力,这限制了其国力的发展速度。在这种不对等竞争的情况下晋国仍能实现其主要战略目的,足以证明了晋国国家实力的强盛。战国时,魏惠王曾追念晋国的强大,对孟子说“晋国,天下莫强焉”朱熹:《四书章句集注·孟子集注》卷一《梁惠王章句上》,北京:中华书局,1983年,第205页。,可见晋国的超强国家实力曾在春秋时期为天下所公认。在晋楚四大会战中,除邲之战楚国胜利外,城濮之战、鄢陵之战和湛阪之战皆为晋胜。在大国较大规模战争中,除邲之战外王官之战中秦晋两国并未进行大规模交兵,此战亦不能算是晋国的大失利。,晋国基本没有在重要战役中落败。以战争结果衡量各国国力有循环论证之嫌,但晋国能够同时抵抗各方面的挑战并占有优势,可以说明晋国国力遠超他国。秦国终春秋之世未能东向扩张;楚国邲之战后达到权力顶峰,楚王犹叹“晋未可与争”杨伯峻编著:《春秋左传注》,成公三年,北京:中华书局,1981年,第814页。。即使晋国分裂之后,魏、赵两国也分别是战国初期和后期的重要强国。晋国的强盛,可见一斑。

晋国国力强盛的原因是多重的。晋武公、晋献公的扩张主义政策为晋国打下了较为坚实的权力基础;晋献公尽诛群公子,打击了公族势力,强化了国君权力,并大量任用异姓为大夫,诸卿“因材器使”“务于以事功显”,使晋国的国家机器高效运转;晋文公进行军事改革,作三军三行(后为五军),大大提高了晋国的军事能力;同时,晋国在担任中原盟主期间,“多得贡赋,国力充盈”。钱穆:《国史大纲》,北京:商务印书馆,1996年,第62—63页;李孟存、李尚师:《晋国史》,太原:三晋出版社,2015年,80—93页。晋国又不失时机地通过城濮之战和崤之战给予楚国与秦国决定性的打击。这都使晋国的整体国力远出同侪。

晋国的地缘位置对其主导国家间体系亦十分重要,晋国处于齐、秦、楚三大强国的地理中心位置晋国在公元前593年灭赤狄甲氏、留吁、铎辰后与齐国接壤,在公元前525年灭陆浑之戎后方与楚国接壤。参见:谭其骧主编:《中国历史地图集》,第一册,北京:中国地图出版社,1996年,第22—23页。,四面与戎狄国家相邻,这虽使晋国成为四战之地,但也为晋国投射权力、挫败这些国家的扩张主义和修正主义政策提供了便利条件。

在晋国霸政时期,晋国起着维护现有国家间秩序的作用。晋国起初亦是通过兼并发家的修正主义国家。晋武公、晋献公都曾大量兼并其他诸夏国家,武公甚至出兵攻打东周。从晋文公开始,晋国改弦更张,继承了齐桓公尊王攘夷的政策,不再施行兼并政策,其霸权得到诸夏国家的认同。城濮之战后的一个世纪里,晋国只兼并了雍国一个诸夏国家。晋国发动的战争不在少数,但大部分是为争取主导权,不是为了拓展疆土。这将晋国与其他大国区别开来。晋国长期领导诸夏联盟、组织诸夏会盟,剪灭夷狄国家,抵抗修正主义国家蚕食政策。作为“超级强国”,晋国维系了春秋时代大部分时间的霸政体系。钮先钟:《历史与战略:中西军事史新论》,桂林:广西师范大学出版社,2003年,第25页。

除此之外,晋国文化高度发达,其霸权地位得到了其他诸夏国家认同。晋国地处中原,晋南地区是尧、舜、禹的主要活动区域。《左传》记载的春秋时期外交活动中采用的诗篇有235篇,晋人在外交活动中赋诗最多。李孟存、李尚师:《晋国史》,太原:三晋出版社,2015年,第524页。晋国以德配天、敬天保民的政治思想符合诸夏国家的主流政治理想。诸夏国家对晋国有较强的文化认同感,对其成为霸权国家的抵触心理较小。文化因素有利于增强晋国与其他诸夏国家的凝聚力,尤其在其竞争对手是楚国和秦国等非诸夏国家的情况下。

(二) 春秋时期的国家间体系规则和霸政体系的制度保障

制度保障能够增加霸权国家行使霸权、维护体系规则的合法性,并减少领导成本。春秋时期的体系规则,是以周礼为基础的各国处理内政和相互关系的行为准则,包括在诸侯国国内尊重本国国君和等级制度,国家间禁止武力兼并,承认霸权国家的主导地位和周天子名义上的共主地位等。霸权国家需要以这些规则约束自身行为,从而加强其霸权的合法性。霸权国家的重要职责是恢复和重新确认这些体系规则,并使其他国家承认自身的霸权地位。

春秋时期国家间体系的首要规则是承认周王名义上天下共主的地位和礼乐制度。齐桓公葵丘之会不敢接受周天子“赐一级,无下拜”的美意杨伯峻编著:《春秋左传注》,僖公九年,北京:中华书局,1981年,第326页。,被视作尊王的典范;晋国能够成为霸政体系的领导国家,重要原因之一是其帮助周王室平定王子带之乱,提高了自身声望。践土之盟时,晋文公誓言“奉扬天子之丕显休命”杨伯峻编著:《春秋左传注》,僖公二十八年,北京:中华书局,1981年,第465页。,体现了对周王的尊敬。是否尊王、守礼是诸夏自别于夷狄戎蛮国家以及修正主义国家的重要制度依据。

霸政体系的另一规则是各国间维持友好关系。齐国主导的葵丘之会盟辞中对诸夏同盟的政治、经济关系作了规定:“既盟之后,言归于好”杨伯峻编著:《春秋左传注》,僖公九年,第327页。,“毋壅泉,毋讫籴”承载撰:《春秋谷梁传译注》,僖公九年,上海:上海古籍出版社,2004年,第234—235页。。管仲曾对齐桓公说:“诸夏亲昵,不可弃也。”杨伯峻编著:《春秋左传注》,闽公元年,第256页。晋国主导的践土之盟的盟辞更规定,同盟各国“皆奖王室,无相害也,有渝此盟,明神殛之,俾队其师,无克祚国,及而玄孙,无有老幼”杨伯峻编著:《春秋左传注》,僖公二十八年,第466—467页。。

春秋时期霸政体系下,维持体系规则的主要制度保障是诸夏联盟制度。这是以诸夏国家中的霸权国家为主导的诸夏国家联合行动的制度,其主要形式是诸夏盟会与联合征伐。诸夏盟会是诸夏国家协调行动、解决争端、抵御外敌、确立制度、巩固周礼、确认霸政体系领导国家地位和体现周天子名义权威的重要方式。上文所述霸政体系下诸夏内政、外交、经济关系的规则大部分在诸夏国家盟会得到确认。当某一诸夏国家内政出现重大变动或受到夷狄、修正主义国家侵扰时,诸夏联盟国家往往举行盟会商讨对策。霸权国家也能够通过盟会获得贡赋,进一步增强自身实力和领导力。

为保证诸夏联盟的完整、强大,霸权国家往往召集其他诸夏国家联合征讨诸夏联盟的背叛者。齐国和晋国从来不是“仁慈的大国”“仁慈的大国”,参见:Charles A.Kupchan, “After Pax Americana: Benign Power, Regional Integration, and the Sources of a Stable Multipolarity,” International Security, Vol.23, No.2, 1998, pp.40-79.,对于不服从其霸权的诸夏国家,两国往往不惜使用武力干涉内政。公元前679年秋,“诸侯为宋伐郳。郑人间之而侵宋”,次年,“诸侯伐郑,宋故也”。杨伯峻编著:《春秋左传注》,庄公十五、十六年,第200、202页。蔡国长期服从于楚国,经常为虎作伥,因此,早在僖公四年(公元前655年),齐桓公就曾率领诸夏联盟讨伐蔡国;陈、郑两国由于地理位置临近楚国,因此经常背盟从楚,晋国领导诸夏联盟时期,对陈、郑两国的战争较为频繁。

以盟会与联合征伐为主要形式的诸夏联盟制度作为维护国家间体系规则的主要制度模式,能将霸权的行使制度化、合法化,从而减少霸权国家的领导成本。有关制度化权力降低领导成本的论述,参见:Martha Finnemore, “Legitimacy, Hypocrisy, and the Social Structure of Unipolarity: Why Being a Unipole Isnt All Its Cracked Up to Be,” World Politics, Vol.61, No.1, 2009, pp.58-85.

四、 霸政体系对春秋时期国家间体系稳定的作用

春秋时代的霸政体系时期是否确实比前霸政体系时期和后霸政体系时期更为稳定呢?

(一) 历史时期的划分

本文分析的起点是公元前719年,截止时间为公元前450年,并将这270年以30年为一时间段划分为9个时期。这样划分的理由是:首先,《春秋》一书始于公元前722年,此后才有了各国战争较为翔实的记录。其次,这样有利于清晰、平均地将前霸政体系时期、霸政体系时期和后霸政体系时期分割开来。

从公元前719年到齐桓公称霸(约公元前680年)可称为前霸政体系时期。此阶段郑、晋、楚、秦、齐都有比较强的国家实力,国家间体系为多极体系。

齐桓公在位时期(约公元前680年—公元前640年),齐国国力鼎盛,开启了霸政体系时期。有学者认为此时期春秋国家间体系是单极体系。王日华、漆海霞:《春秋战国时期国家间战争相关性统计分析》,《国际政治研究》2013年第1期,第117頁;叶自成:《春秋战国时期的中国外交思想》,香港:社会科学出版有限公司,2003年,第64—65页。然而,如上文所述,并没有证据表明齐国国力远超出其他大国,其影响范围亦十分有限。因此,齐桓公霸政时期的齐国只能说是多极国家间体系中的一极,只是因为其与其他三大较强国家(晋、楚、秦)奉行不同的、尊王攘夷的外交战略才被诸夏国家尊为盟主,成为霸政体系的领导者。由于其国家实力的限制,齐国霸权是不完全的、局部的。

与齐国相比,在约公元前630年至公元前540年近一个世纪的时间里,晋国的霸权则较为典型。本文将这一时期作为典型的霸政体系时期。如前文所述,在诸夏国家中,晋国是绝对的霸权,而在整个春秋国家间体系中,晋国在这一个世纪中至少是该体系的准单极。除灵公、景公在位的较短时期外,晋国霸权在此间相对稳固。而在前540年之后,晋国由于国内诸卿相互倾轧,内政蜩螗,逐渐失去了霸权地位。有些学者将公元前546年晋楚第二次弭兵之会作为晋国独霸结束、晋楚共霸开始之标志。童书业:《春秋史》,上海:上海古籍出版,2010年,第200页。然而西门之成时,“从楚者仅秦、陈、蔡、曹,连楚才五个国家,从晋者八国,连晋共为九国,事实上,晋仍为盟主”傅隶朴:《春秋三传比义·下册》,北京:中国友谊出版社,1984年,第168、170页。。西门之成后,楚国发起虢之会,楚灵王弑君篡位后强使诸侯赴楚参加申之会,在楚灭赖、陈、蔡和鲁莒争端过程中无所作为则确是标志着晋国霸权的衰落。楚国灭蔡之时,晋不能救,大夫荀吴叹曰:“不能救陈,又不能救蔡,物以无亲,晋之不能,亦可知也已。”杨伯峻编著:《春秋左传注》,昭公十一年,北京:中华书局,1981年,第1325页。此后,晋、秦、楚国力仍然较强,吴、越相继崛起,多极的国家间体系再次形成,春秋史进入了后霸政体系时期。叶自成认为在公元前5世纪左右,春秋五极(秦、楚、吴、越、晋)国家间体系形成。叶自成:《春秋战国时期的中国外交思想》,香港:社会科学出版有限公司,2003年,第78—80页。

(二) 衡量国家间体系稳定的指标

衡量春秋时期不同阶段的稳定程度需要较为精细的指标。每一指标最好具有较多的样本,从而避免小样本指标带来的误差。在不同时期,指标的大小应当有所差异。理想状态中,指标的大小差异应当随自变量(某一时期是否为霸权体系)的变化而变化。

王日华在其《历史主义与国际关系理论:先秦中国体系研究》一书中整理了春秋战国时期的历次国家间战争,其时间跨度为公元前769年至公元前221年。王日华将这一时期的所有战、伐、侵、入、取统统定性为战争,又将公元前679年至公元前643年这一时期界定为齐国单极体系,将公元前632年至公元前458年界定为晋楚两极体系。根据王日华的统计,在齐桓公霸业时期,春秋诸夏国家间战争频率较低,而在晋楚两极体系中诸夏国家间的战争频率则较高,见图1。王日华由此得出结论:单极体系比两极体系更为稳定。

王日华:《历史主义与国际关系理论:先秦中国体系研究》,广州:广东人民出版社,2013年,第370页。此图横轴为时间轴,横坐标中一个单位代表10年,时间跨度始于公元前769年,终于公元前221年。

王日华的分析有几个明显的缺陷。首先,关于春秋时期国家间体系结构即极数的划分。如前所述,齐桓公时期的齐国不过是多极中的一极,而公元前630年到约公元前540年则是晋国准单极体系,而非两极体系。这一方面是因为楚国国力相比晋国仍有较大差距,另一方面则是因为楚国国力与秦国之间的差距并不见得十分巨大,而两极体系虽然允许第二强国和第一强国国力有差距,但要求第二强国远强于第三强国。Oystein Tonsjo, The Return of Bipolarity in World Politics: China, the United States, and Geostructural Realism (New York: Columbia University, 2018), p.37.约公元前540年之后,国家间体系则演变为多极格局。

其次,对“诸夏间战争”的界定。如前文所述,将秦国列为诸夏国家显然不合适。将冲突双方中均有诸夏国家参与的所有军事冲突事件都界定为“诸夏间战争”也欠妥。如果敌对的一方是楚国直接带领或支持的諸夏国家,那么这一冲突很难说是诸夏国家间的冲突。从公元前630年到公元前540年的90年间,王日华界定了103起诸夏间战争,其中,22起冲突中一方包含了秦国,12起冲突中一方包含了楚国王日华:《历史主义与国际关系理论:先秦中国体系研究》,广州:广东人民出版社,2013年,第399—415页。,近1/3的样本存在明显的问题。在剩余的样本中,很多以郑、陈、蔡为一方的冲突皆受到楚国直接支持,也很难说是典型的诸夏间战争。

再次,将历次国家间军事冲突都界定为“战争”并当作相类似的样本进行分析。战争是指具有较大烈度的军事冲突,梅尔文·斯莫尔(Melvin Small)和戴维·辛格等人将战争定义为:“涉及有组织的军事力量的、在12个月内导致超过1000名以上战斗人员死亡的持续性战斗。”Meredith Reid Sarkees, “The COW Typology of War:Defining and Categorizing Wars (Version 4 of the Data),” http://www.correlatesofwar.org/data-sets/COW-war,访问时间:2019年1月12日。王日华质疑了这一定义,却并未给出自己的定义,而将城濮之战、邲之战这样的大型会战以及灭国战争与公元前720年周郑交恶(郑国盗割周国麦禾导致关系恶化,并未发生军事冲突)、某些围城事件(这些事件中往往并未记载交兵)相提并论,这显然是有问题的。

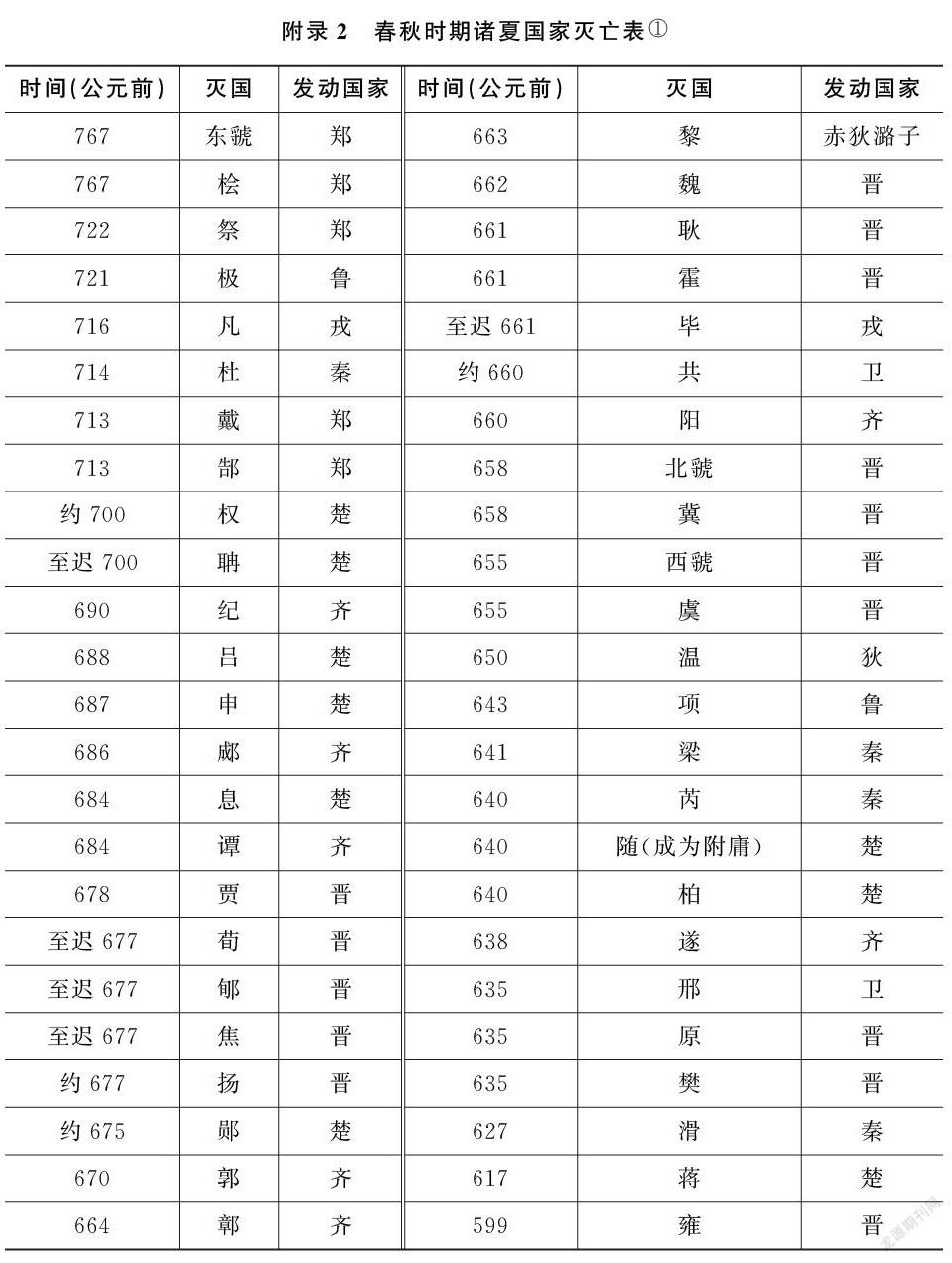

与王日华的指标相比,诸夏国家的灭国数量应当是衡量春秋时期不同时段战争烈度比较合适的指标。一般来讲,灭国一类军事冲突的烈度比一般军事冲突要大,可作为斯莫尔和辛格定义的“战争”来对待。而诸夏国家作为春秋时期国家间关系的合法行为体,其存亡亦能够反映体系的稳定性。春秋时期,诸夏国家灭亡的事例并不少见,因而可以用不同时期诸夏国家的灭亡数量衡量国家间体系的稳定性,某一时期内诸夏国家灭亡越少,国家间体系越稳定。

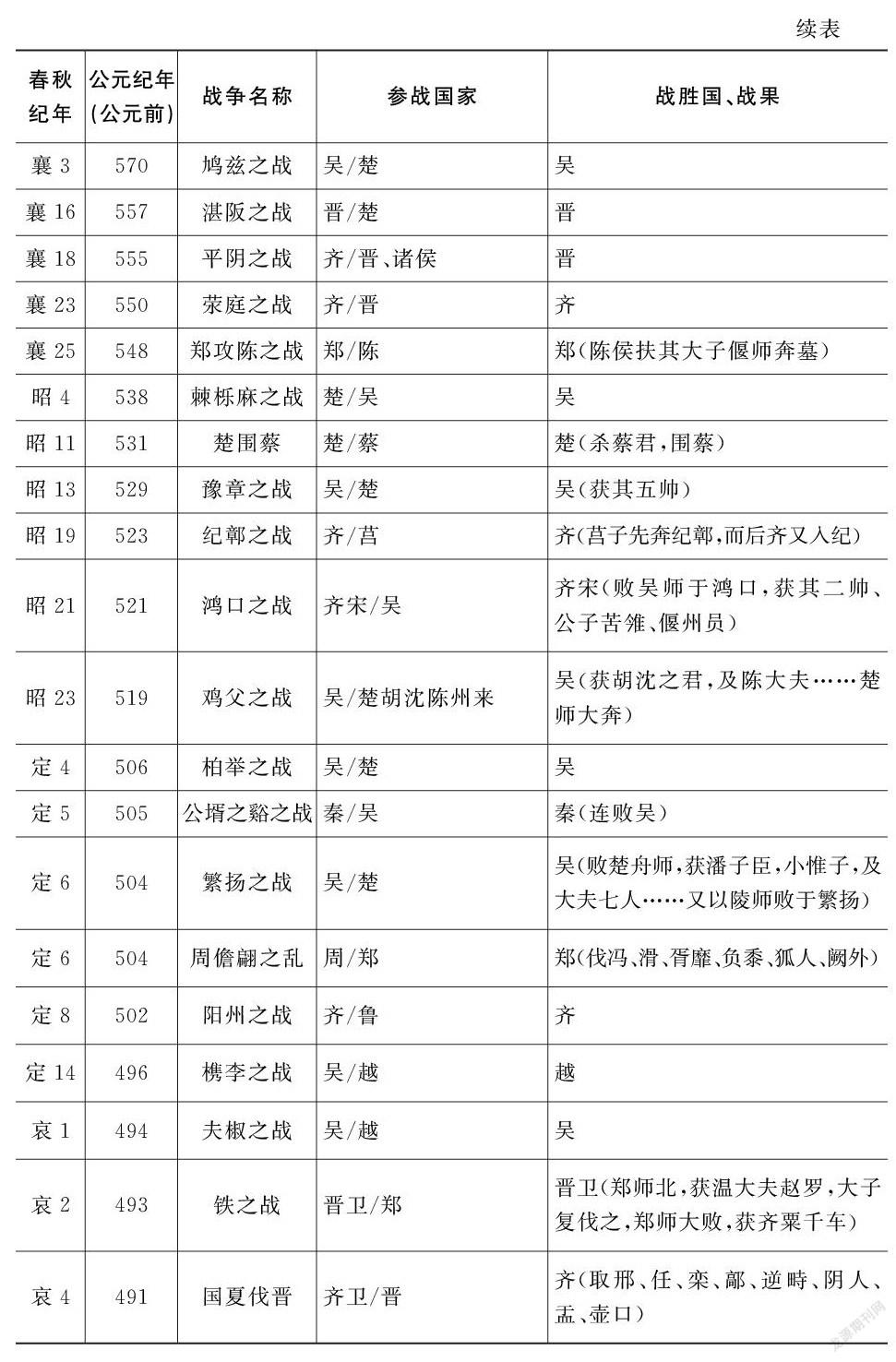

除此之外,可以根据文本分析对春秋时期战役的烈度和规模进行推测。笔者根据《春秋左传》《史记》《国语》等文献整理出了春秋时期有记载的规模较大的战役或未记载规模但十分重要的战役共57次。样本选取的条件之一是参战双方至少一方是诸夏国家或两国都为大国。衡量战争烈度或规模的指标包括:战争持续时间、双方伤亡情况、攻取城邑数量、是否攻克国都、国君是否受伤或被俘等。

除战争烈度和规模外,夷狄国家的削弱程度、周礼削弱的速度可作为测量春秋时期国家间秩序是否得以维持的指标,从而反映不同时期国际秩序的稳定性。夷狄国家的削弱程度以夷狄国家灭亡数量衡量,在某一时期内,夷狄国家灭亡越多,春秋时期国家间秩序的维护也就越成功;周礼对国家间关系的要求是否得以保持可以通过诸夏灭国频率来衡量,而其对各国内政的要求是否得以维持则可以通过诸夏各国弑君、逐君的频率来衡量。弑君、逐君频率越高,国家间秩序削弱越快。

(三) 春秋时期国家间体系稳定的阶段性变化

本文主要以诸夏国家灭亡数量、大规模高烈度战争的数量、夷狄国家灭亡数量和诸夏国家弑君或逐君数量等四个指标来衡量春秋某一时期国家间体系的稳定性。

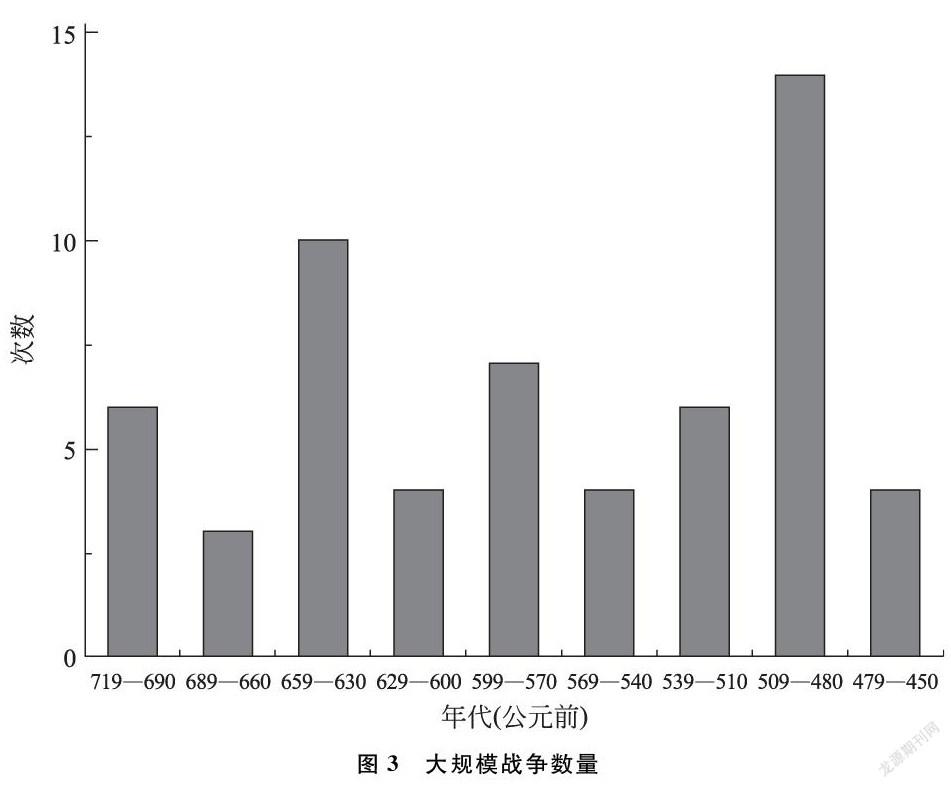

(1) 诸夏国家灭亡数量。由图2可以看出,晋国霸政体系建立之前,诸夏国家被大量兼并。单楚国就兼并了近20个诸夏国家(见附录2)。齐国霸业未能阻止兼并。约公元前630年晋国霸政体系建立,其效果可谓立竿见影,诸夏国家灭亡数量骤然减少,戎狄、修正主义国家的侵略政策受到极大限制。即使在晋国霸权中衰时,这些国家亦没能获得大量灭亡诸夏国家的机会。而在约公元前540年晋国霸权衰落之后,兼并主义再次盛行,诸夏国家灭国的数量急剧增长。在公元前540年到公元前430年中,单被楚国灭亡的诸夏国家便有13个。公元前480年之后,中小型的诸夏国家已被灭亡殆尽,诸夏国家灭国速度有所减缓,但这一时期陈、蔡、莒等较大的诸侯也被彻底消灭。晋国霸政体系的稳固程度与诸夏灭国数量呈明显的负相关性,晋国霸权为春秋时期国家间体系的稳定起到了重要作用。

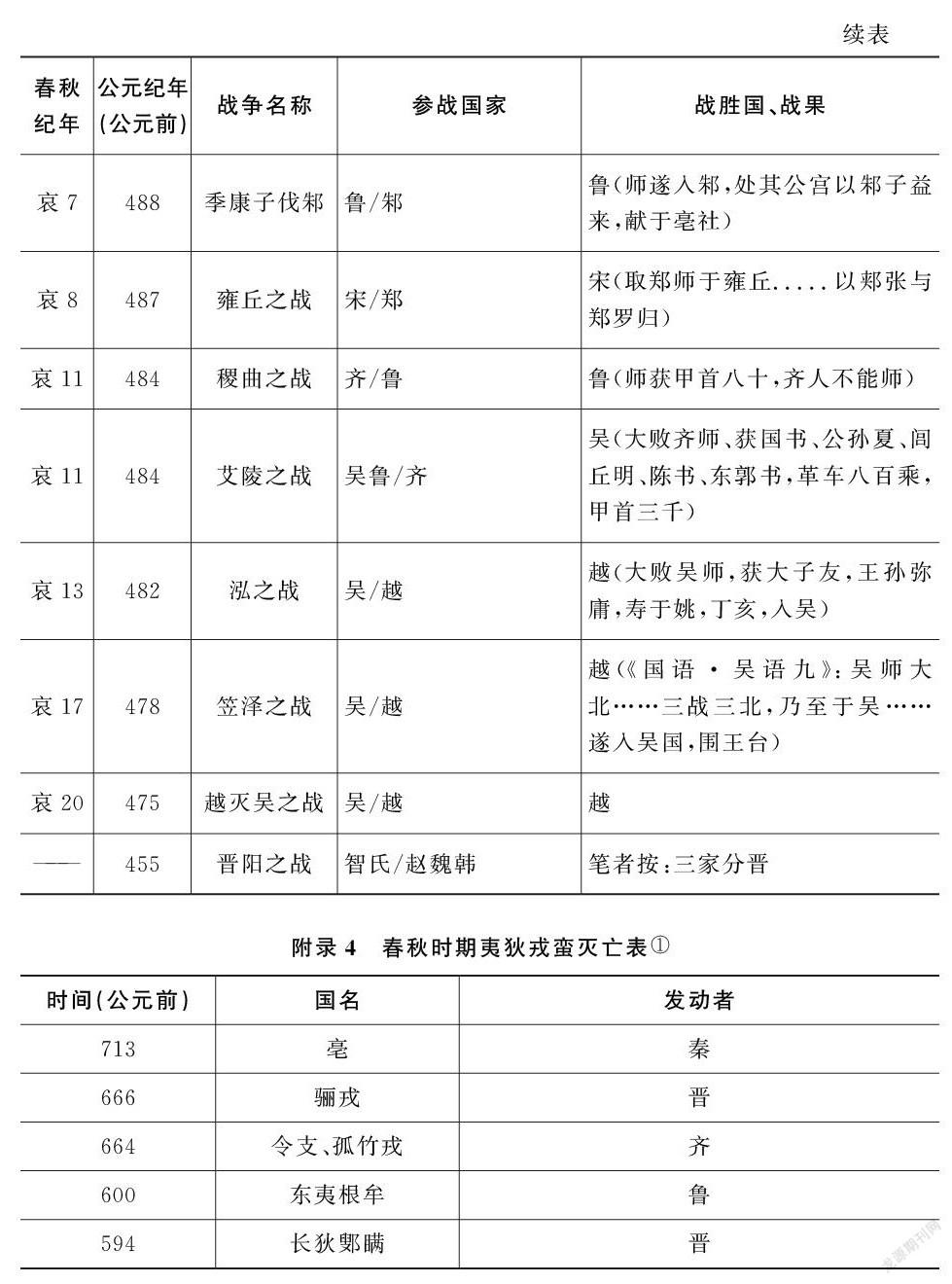

(2) 大规模战争数量。由图3可以看出,在晋国霸业的近100年中,尤其在晋国霸业较为稳固的时期(公元前629年—公元前600年,公元前569年—公元前540年),大规模战争数量相对较少。在齐国实力强盛的时期(公元前689年—公元前660年),大规模战争亦较少。齐国霸权虽然影响有限,但毕竟还有威慑力。同时,这一时期以及前一时期,其他大国都在兼并周边戎狄部落或是诸夏小国,大国之间尚存在缓冲空间,并未产生直接冲突。这也是该时期大规模、高烈度战争数量较少而诸夏国家灭亡较多的原因。在齐国霸政体系衰落、晋国霸政体系尚未建立的一个时期中(公元前659年—公元前630年),大规模、高烈度战争则明显增多。在晋、楚两国发生权力变动的时期(公元前599年—公元前570年)此处使用了权力变动(power shift)而非权力转移(power transition)。权力转移一般意指兴起中强国有超越既有霸权权力的趋势,具有质变意义;而权力变动只涉及兩国的权力平衡有所变动,不具有质变意义。终春秋之世,楚国在整体国力上不及晋国,在公元前599年—公元前570年只是发生了权力变动而非转移。,大规模战争数量亦较多。在晋国霸政体系衰落后的第一个多极体系的30年中(公元前539年—公元前510年),大规模、高烈度战争数量并没有随之迅速增长。这是由于其他大国在这一阶段忙于蚕食剩余的较小诸夏诸侯(故这一阶段诸夏国家灭国数量迅速提升),之间冲突相对较少。而在下一个30年内,大规模战争数量迅速增加。吴国攻取楚国郢都便是在这一时期,吴越两国亦发生了多次大规模战争。在之后30年的多极体系内,战争数量又有所减少。这或许是由于详细史料的缺失或散佚(《左传》于公元前468年止)。此外,这一时段的战争数量虽少,但其烈度和影响都较大,春秋时期首次大国兼并大国的吴越之战即发生在这一时段。赵魏韩三家灭智氏也发生在这一时期。

如将不同时期诸夏国家灭亡数量和大规模战争数量加以合并,亦可观测春秋时期不同时段国家间体系高烈度战争的频率以及体系的稳定性。通过图4可以发现,在晋国霸政时期的近100年中,国家间体系相对稳定。

(3) 夷狄国家灭亡数量。晋国领导下的霸政体系的稳定性还体现在夷狄国家的相对式微上。在公元前630年到公元前540年的90年中,有7支主要的夷狄力量被剪灭,其中6支是为晋所灭。即使在晋国霸权衰落之后,晋国还是灭掉了白狄肥、鼓两部(公元前530年和公元前527年)和陆浑之戎(公元前525年)。晋国霸政体系为抵御、削弱、剪灭夷狄力量作出了重要贡献。

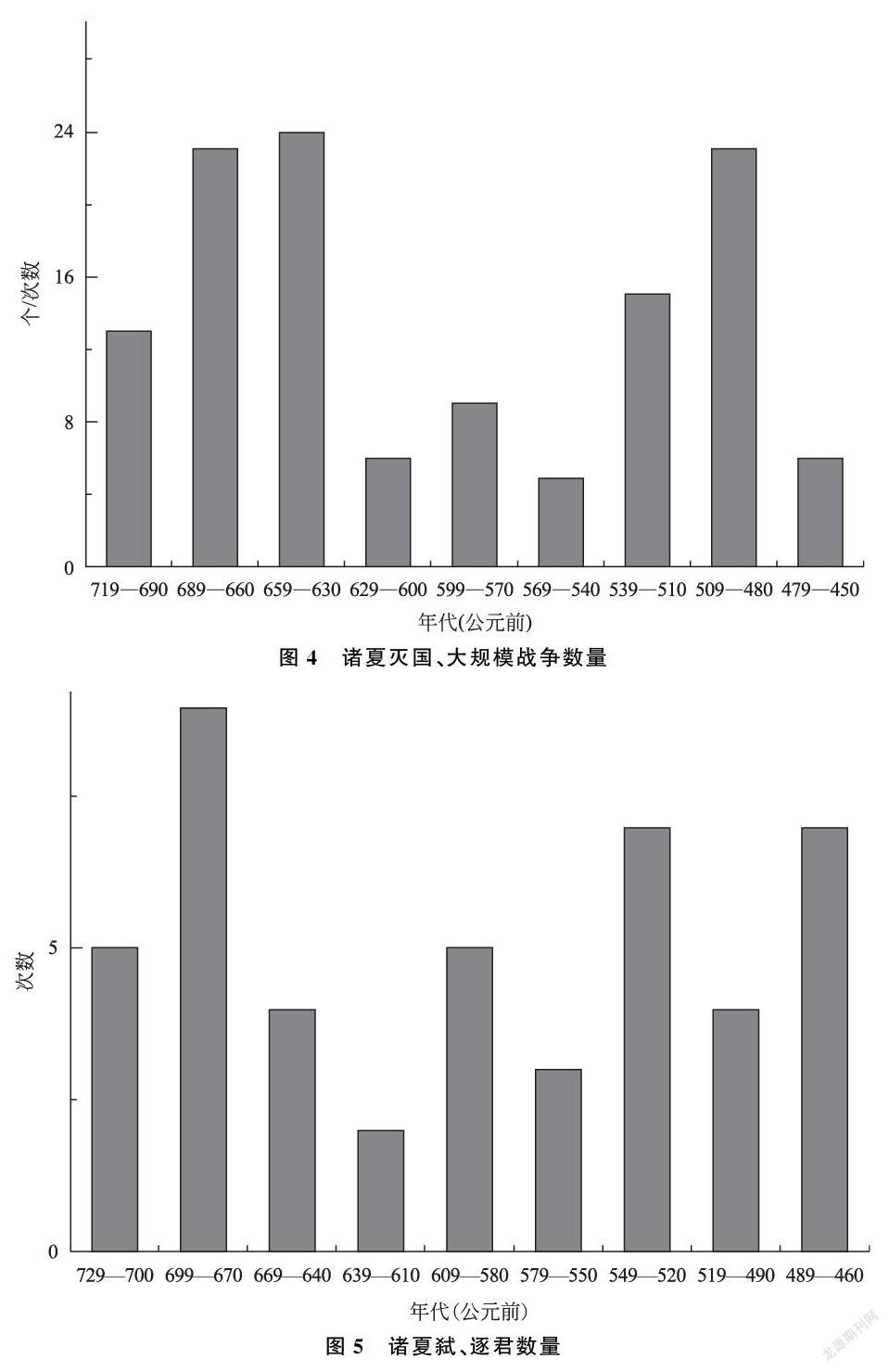

(4) 周礼削弱程度。通过图5图5在时间段划分上与以上各图略有不同。这样划分时间段的原因是尽量将几个晋国内政的特别事件(公元前607年晋灵公遇弑、公元前574年晋厉公遇弑、公元前550年栾氏之乱)作为某一时间段的开端,从而观测这些事件与国际规则施行程度的关联。可以看出,在晋国霸政时期,诸夏各国弑、逐君数量有明显下降。唯一的异常值是公元前609年—公元前580年这个时段。这个时段正值楚庄王崛起、晋国国内局势不稳(公元前607年晋灵公遇弑)、邲之战晋国战败,晋国霸权中衰。在后霸政体系时期,诸夏各国弑君、逐君事件发生频率大大增加,周礼的凌迟速度加快。同时,在晋国霸业鼎盛期,对周王室明显的僭越行为很少发生。在晋国霸政体系中衰之时,楚庄王有问鼎之举,但亦未作出更为出格的举动。此外,在齐国霸业鼎盛时期(约公元前679年—公元前650年),诸夏弑君数量相比其他大多数时期亦略少。因此,可以说,齐晋霸政体系于诸夏国家对周礼的遵循有所助益。

事实表明,霸政体系在春秋时期确实具有维系国家间体系稳定的作用。相比其他时期,在晋国霸政近100年的时期内,诸夏国家灭亡速率减缓、大规模战争数量较少;夷狄国家对诸夏国家的威胁亦有所减弱;诸夏国家弑、逐君频率较低;周礼在诸夏国家间衰落速度放缓。虽然在晋国霸权中衰的一段时期内这些现象有所反复,但晋国霸政时期仍比其他时期稳定。

(四) 晋国霸权对维系春秋时期国家间体系相对稳定的作用

霸权国家的两个特征是其具有单极或准单极的实力,并能通过一定制度形式制定或维持国际体系的规则。事实表明,春秋时期,晋国准单极的超强实力为维系国家间体系在一定时期内的稳定起到了关键作用,而诸夏联盟作为制度保障对国家间体系的稳定起到了辅助作用。

在齐国霸政时期,齐国并没有起到强有力的稳定作用,其关键原因是齐国国力有限,因而对晋楚秦三国的扩张主义政策无能为力。齐国亦不能对戎狄国家产生有效威慑。“齐桓仅能阻止狄势不侵入大河之南岸,北岸自邢、卫沦陷,诸夏势力竟难复兴,而晋、狄斗争,遂为当时一要事。”钱穆:《国史大纲》,北京:商务印书馆,1996年,第61页。

而晋国霸政时期情况则完全不同。在晋国霸政体系较为稳定的时期,其他国家往往自知与晋国交战胜利无望而不敢与晋国正面交锋;晋国在大多数时期内能够威慑诸夏各国使之遵循国家间规则,诸夏各国往往对晋国采取“攀附”政策;在晋国霸业稳定时期,其他主要强国联合制衡晋国的案例较少;在晋国约100年的霸政时期,晋国也大体能够压制秦、楚、齐等挑战国。

在城濮之战后的20余年(到公元前608年)中,楚国除于公元前618年趁晋国主幼国疑之际侵略陈、郑和威逼宋国以外,慑于晋国权力,未能在中原地区再行扩张。秦国在公元前627年崤之战之后,屡次对晋国边境进行骚扰,却不敢与晋国正面对抗。公元前615年,晋国准备与秦国会战于河曲,秦国自知无力抵御,只能连夜撤军。杨伯峻编著:《春秋左传注》,文公十二年,北京:中华书局,1981年,第592页。即使在秦国看似占优势的王官之战中,秦国也是见好就收,不敢进一步东侵。河曲之役后,秦国约有20年不再骚扰晋国边境(直到公元前594年)。城濮之战后,狄人除借晋襄公去世之机侵略鲁国(公元前620年)、借晋楚纠纷之机伐晋(公元前603年)外,慑于晋国权力,亦不敢侵略其他诸夏国家,直到邲之战之后(此战后第二年赤狄便借机侵晋)。晋国霸政时期,戎狄已经不能对诸夏构成大的威胁,对一些敢于入侵诸夏的戎狄国家,晋国不仅是驱逐,而且是消灭,五部赤狄、陆浑之戎皆为晋国所灭。

晋国霸政时期,晋国对严重违反周礼的事件往往作出反应,对诸夏国家形成了一定威慑。公元前611年,宋人以宋昭公无道弑之,晋国马上会集陈、卫、郑三国讨伐宋国,责其弑君,并通过扈之会平定宋国内政。杨伯峻编著:《春秋左传注》,文公十六、十七年,第621—624页。晋国只是由于灵公遇弑(公元前607年)而丧失道义基础,才在一定时期内对诸侯的弑君事件视而不见(公元前605年郑灵公、公元前599年陈灵公遇弑时晋国皆未干预)。公元前576年,晋国因曹成公弑杀太子自立而召集戚之会,责讨曹成公,将他押送到京师,以示惩戒。公元前559年,卫国逐献公,晋国出面干预,通过戚之盟平定卫国乱局。公元前548年齐庄公遇弑,晋国亦进行了干预。而在晋国霸政体系式微之后,晋国不再有能力对此类事件进行干预。公元前523年,许悼公遇弑,太子奔晋,晋国亦无有作为。

晋国霸政时期,除陈、郑、曹、蔡以及一度想与晋国争夺诸夏主导权的齐国之外,春秋时期几乎再没出现背盟从楚的诸夏国家,这些国家基本维持了对晋国的“攀附”政策。宋国在楚国势力最强大的时候曾经于公元前594年“及楚平”,但并没有完全事从于楚国。在公元前563年子产执政后的很长一段时间内,郑国又开始将承认晋国霸权作为对外政策的重心。

诚然,晋楚三大会战(城濮、邲、鄢陵)中,两次会战发生在晋国霸政时期,且在公元前599年—公元前570年这一时期内,大规模战争数量有所增长。这是因为这一时期发生了一定程度的权力变动。但是,在晋国霸政时期,晋国最终还是能够压制挑战者。在晋国霸政时期,楚国的整体实力不及晋国,但在一定时期内(约公元前608年至公元前575年),由于晋国内政的混乱,晋国相对楚国的权力有所衰落,两国围绕中原地区展开拉锯,大小战争数量有所增加。然而,晋国仍然能够通过强大的国力阻挠楚国进一步吞噬其他诸夏国家。公元前596年楚国灭萧后,楚国有近50年没有吞灭其他诸夏国家。邲之战后晋厉公、晋悼公时期晋国复苏,晋楚权力平衡扭转;鄢陵之战后,晋国又取得对楚国的优势;而在湛阪之战后,晋国对楚国的优势进一步增大,以致楚国在接下来的20多年内(直至公元前534年)在中原地区没有大的动作。

邲之战后,齐、秦两国因晋国实力衰退,又再行扩张。秦国侵袭晋地,而齐国侵袭鲁汶上之田。即使在霸权中落的情况下,晋国仍然凭借其强大的实力赢得了对秦的辅氏之战和对齐的鞌之战,压制了两国的扩张势头。秦国在接下来的30年内(直至公元前564年)未采取较大规模的东进攻势唯一的例外是公元前578年秦国召狄、楚伐晋,从而导致麻隧之战。秦国此举动似是意图破坏前一年晋楚西门之成。,而齐国则在40多年内(直至公元前558年)保持了相对克制。在公元前559年晋伐秦的迁延之役后,秦国权力衰落,秦晋边境长期维持现状,两国于公元前547年达成和解。直到公元前460年代,秦国才又开始实施扩张政策,攻打晋国的同时攻打大荔、义渠、绵诸。而齐国在与晋国的荥庭之战(公元前550年)中获胜,但“既伐晋而惧”杨伯峻编著:《春秋左传注》,襄公二十四年,北京:中华书局,1981年,第1090页。,其后齐国参与重丘之会(公元前548年),重新承认晋国霸权,保持了20余年的克制。而随着晋国霸政体系的式微,齐国重新谋取东部地区的霸权,自公元前526年起,屡次与晋、郑、宋、卫、鲁、莒、徐等国交兵。

各国对晋国的联合制衡也与晋国霸政体系的稳定性呈负相关关系。公元前608年前后晋、楚权力变动的苗头初现,秦、楚就首次在大约同一时间征伐晋及其盟友(楚伐宋后不久秦桓公便发动了焦之战),开始有联合制衡的意味。邲之战后,晋国权力进入式微期,秦、楚开始公开联合制衡晋国,其标志性事件是秦国参与了楚国召集的蜀之盟(公元前589年)。鄢陵之战后,秦、楚联合制衡晋国的政策依然得以维持。公元前564年,秦、楚趁晋国饥荒联合侵伐晋国,郑国重新承认晋国霸权(公元前563年)后,秦、楚又联合侵伐宋国(扬梁之战)作为报复。然而,在迁延之役和湛阪之战后,晋国再次取得对两国较大优势,秦、楚联合制衡晋国的政策也随之式微。

除了权力变动影响国家间体系的稳定程度外,晋国国内动荡,如国主更替、饥荒、内乱等,也会引起国家间体系的短期震荡。每次晋国国君死亡几乎都会引起其他大国和戎狄的机会主义政策抬头。晋文公去世后,秦国马上策划取郑,引发了崤之战。晋襄公去世后,秦国干涉晋国继承问题,引发了令狐、武城之役;同时,鲁国趁机伐邾,狄趁机侵袭鲁国西鄙;楚国也以“晋君少,不在诸侯,北方可图也”杨伯峻编著:《春秋左传注》,文公九年,北京:中华书局,1981年,第573页。侵伐郑、陈、宋。晋成公去世后,楚国伐郑、县陈,引发了邲之战;晋厉公被弑后,楚、郑发动了侵宋的彭城之战;晋悼公去世后,齐国围鲁国成地,引发了平阴之战。此外,公元前564年晋国遭遇饥荒,秦国伐晋,引发了栎之战、迁延之役等一系列冲突,而楚国也趁机谋求恢复郑国的主导权而与晋国发生一系列冲突;公元前550年晋国发生栾氏之变,齐国进行干涉,引发了荥庭之战。晋国国内动荡与国家间体系稳定性的强关联性也从侧面说明了晋国霸权对春秋时期国家间体系稳定的关键作用。

除了准单极的国家权力外,晋国的地缘政治位置和诸夏联盟制度也对晋国霸政时期的稳定起到了重要作用。如前所述,地缘上的邻近性也使晉国对秦、楚、齐和戎狄保有可信的威慑力,因而可以保护处于中原地区的诸夏国家。然而,对于地理位置距离晋国较远的萧、蒋、赖等诸夏国家的消亡,晋国则是有心无力。在后霸政体系时期,晋国无法影响吴、越的对外政策,一方面是因为晋国内部分裂、国力衰退,另一方面则是因为吴越两国距离晋国太过遥远,晋国鞭长莫及。

除准单极实力和地缘位置外,诸夏联盟制度亦加强了晋国霸政时期国家间体系的稳定。首先,诸夏联盟体系对晋国的实力具有加乘作用。晋国的诸夏盟国不但为晋国提供了可观的贡赋子产曾经因晋国对郑国索要贡赋过多一事“自日中以争,至于昏”,可见晋国所得贡赋十分可观。参见:杨伯峻编著:《春秋左传注》,昭公十三年,第1358—1359页。,壮大了晋国的经济、军事实力,还经常作为东道主为晋国讨伐其他国家提供军队休整的场所和后勤补给。晋国在征讨他国的过程中往往与诸夏国家组成联军,如鄢陵之战中,晋国统合齐、鲁、宋、卫联军;鞌之战中,晋国有鲁、卫为助。晋国也常指使其所领导的诸夏联盟国家讨伐背盟国家。如公元前581年晋国指使卫国讨伐背盟的郑国,这加强了霸政体系的威慑作用。其次,诸夏联盟制度还为晋国以武力方式行使霸权职责提供了合法性依据。对背盟的郑、陈、蔡的多次讨伐便是基于这一依据。

晋国所保护或试图控制的国家也都是其主导或曾经主导的诸夏联盟国家,对于诸夏联盟体系以外的国家,晋国并未试图保护或控制。对于莱、鄟、庸等国的消亡,晋国不甚关注。晋国率联军攻灭偪阳时,也未觉有何不妥。而对于诸夏国家的灭亡,即使是不甚重要的诸夏国家,晋国多少会有所表示。如公元前567年莒灭鄫后,晋国责问鲁国为何不救鄫国,并加以讨伐。杨伯峻编著:《春秋左传注》,襄公六年,北京:中华书局,1981年,第947页。

诸夏联盟制度对体系稳定具有一定意义,不仅对晋国的实力具有加乘作用,为其使用武力提供合法性依据,还划定了晋国的干预范围。但是,诸夏联盟会随着大国之间权力的变动而发生改变。邲之战后,楚国纠集了有郑、卫、宋、鲁、陈、蔡、许、齐、秦参加的蜀之盟,而郑、陈、蔡在晋国相对衰落的时期也曾成为楚国侵略其他国家的帮凶。因此,诸夏同盟体系的稳固性也随着晋国相对实力的变化而变化,晋国相对实力才是对国家间体系稳定最具有解释力的自变量。同理,诸夏各国虽对晋国更具有文化上的认同感,但在楚国取得相对优势时也不得不参加楚国领导的盟会,这说明晋国权力比各国对晋国的文化认同在解释春秋时期国家间体系稳定中更加有力。此外,陈、蔡长期依附楚国的重要原因是其地理位置近楚而远晋,晋国对于地理位置遥远的诸夏国家无力保护,这也说明地缘政治因素比文化甚至制度因素更有解释力。

(五) 晋国霸权的局限和霸政体系的瓦解

在这一世纪中,晋国的霸权也有很大的局限性。虽然晋国算是春秋时期国家间体系的准单极,但其国家实力还不足以达到无视秦、楚两国的地步;虽然晋国能够对大多数诸夏国家对外政策发挥重要乃至决定性的影响,但也不能对秦、楚及其盟国的对外政策形成决定性影响;虽然晋国对维持以周礼为基础的国家间规则起到重要作用,但却不能挽回礼崩乐坏的整体趋势;晋国国内局势动荡之时,国家间体系也会发生短期动荡。

更为重要的是,晋国不能阻止其国力的衰退和霸政体系的最终解体。晋国是一个典型的前现代国家,经济实力并非决定国家实力的最关键性因素,因此,其霸权衰落很难用霸权国家维系国家间体系的成本—收益比解释。国家自身的分裂和崩解(即吉尔平所说的国家腐化)才是晋国霸权瓦解的根本性原因。自公元前550年栾氏之乱后,晋国已经开始显现六卿倾轧、内政不稳、霸业衰颓之迹象,开始寻求与主要修正主义国家——楚国缓和关系。公元前540年左右,晋国失去霸权地位,春秋国家间体系进入了后霸政体系时代。晋国不再有精力与楚国在中原地区进行对抗,不得不主要求助于另一修正主义国家——吴国抗衡楚国。新兴大国吴国、越国的崛起更突显了晋国的相对衰落和其对国家间关系影响能力的减弱。公元前497年晋国范、中行之乱后,晋国内部陷于更为严重的分裂;公元前453年,赵、魏、韩三家分智氏邑,晋国实际上分成了三个不同的政治實体,而这三个政治实体都没有维系霸政体系的实力。公元前403年,周王正式承认三家诸侯地位,晋国正式解体。

由于霸政体系的霸权国——晋国衰落、解体,诸夏相侵,修正主义国家侵灭诸夏,大国战争频现,诸侯国内卿大夫弑君、逐君甚至篡位的事件不断发生,周礼制度无法延续,霸政体系逐渐瓦解。春秋时期几个中等诸夏国家被修正主义国家相继剪灭:公元前487年,宋灭曹;公元前481年,楚灭许;公元前479年,楚灭陈;公元前447年,楚灭蔡;公元前431年,楚灭莒;公元前473年,越灭吴。这标志着大国之间兼并战争的滥觞,这在之前的春秋史上是没有先例的。诸侯国内卿大夫弑君、逐君又掀起一个高潮,甚至出现卿大夫篡政的事件(公元前386年,田氏篡齐)。周天子名义上的天下共主地位亦不再受推崇。公元前370年,韩、赵合兵攻周,分周为东周、西周;公元前4世纪后期,各诸侯国纷纷称王(始于公元前334年齐、魏“徐州相王”),诸夏国家与非诸夏国家的边界开始变得模糊。这都标志着霸政体系的彻底瓦解和完全崩坏。

霸政体系崩溃后,各主要大国走上了扩张道路。战国时期,各强国开始相互鲸吞蚕食。魏文侯、武侯、惠王早期,魏国国力强盛,西侵秦国西河之地,南侵韩,北侵赵,力图一统三晋;齐经威、宣二王,整体国力逐渐雄厚,败魏于桂陵、马陵,至湣王时,鲸吞宋、燕;而后燕昭王用乐毅,齐国不绝如缕;楚国北灭莒、鲁,南收扬越;秦在惠文王、昭襄王在位期间,南并巴蜀,蚕食诸国,最终始皇一扫六合。战国时期各主要强国已不再承认其他国家存在的合法性,中等国家甚至大国灭国成为常事。

五、 结论性评述

历史事实表明,以晋国为霸权国家的春秋时期霸政体系对维持诸夏国家的存系、抵御夷狄蛮戎国家和修正主义国家的骚扰和侵灭、维持周王室名义上天下共主地位、维系以周礼为基础的诸夏各国政治制度起到了重要作用。晋国准单极的超强实力是晋国霸政时期春秋国家间体系稳定的根本性原因,晋国的地缘位置对维系体系稳定具有十分重要的作用,而诸夏联盟制度对体系稳定发挥了辅助性作用。

晋国霸政体系验证了地区范围内的霸权稳定论。在晋国霸政时期,晋国在国家间体系中承担着大致与19世纪末以来美国在美洲相类似的角色,为维持华夏地区的大体稳定发挥了重要作用。冷战时期苏联在欧洲、20世纪90年代以来中国在东亚是否承担着相似的作用仍然需要考察。但总体来讲,无论是在现代国际关系体系中还是在春秋国家间体系中,在某一较为有限的地理区域内,霸权国家确能为地区的整体稳定发挥重要作用。当然,这种稳定时常是建立在牺牲较弱小国家的利益基础上的。晋国屡次侵伐陈、蔡、郑等国家,其频率不比楚国少。

然而,晋国霸权稳定并不能够验证一般性的、无地理限制的霸权稳定论。晋国的地缘位置对其维系春秋时期的国家间关系稳定具有重要作用。晋国在国力充盈时期也只能保有对与其地缘上较为临近的国家的有效威慑,而恰好在晋国霸政时期所有的扩张主义大国刚好都在晋国周边。如果吴、越两国在晋国霸政时期便已崛起,恐怕晋国亦很难对两国进行有效约束。霸权国家权力投射的有效半径是有限的,这决定了其所能稳定维系的国际体系也是有边界的。近现代以后,由于科学技术的发展,大国权力投射的范围大大扩展,但即使是国际社会中的单极或准单极也难以对相隔太远的国家进行可信、有效的威慑。冷战开始后的10年内,美国国力可以达到国际体系准单极的水平,但其仍然无法防止朝鲜战争的爆发和中国的参战。冷战即将结束之际,美国也无法防止伊拉克入侵科威特。

同时,春秋时期国家间体系的稳定性为霸权周期论、权力转移理论和权力变动理论提供了有条件的经验支持。在齐、晋霸权转移更替期,高烈度战争的数量急速增加;在晋、楚权力变动期,晋楚、秦晋发生了一系列冲突,这一时期虽然整体上较之于前霸政体系时期和后霸政体系时期相对稳定,但较之于其前后两个较稳定的晋国霸政时期相对动荡;在约公元前540年晋国霸权衰落后,春秋国家间体系又一次陷入急剧动荡期。值得注意的是,齐、晋两国的权力转移并未伴随两國的正面冲突,而晋、楚之间的权力变动则伴随着两国的直接冲突。这或许是因为在齐国霸权衰落之际,齐、晋两国之间仍然存在较为广阔的缓冲地带(赤狄、卫国),因而没有直接冲突;而晋、楚权力变动之时,两国之间缓冲地带则较为狭小。这两个案例支持地缘上毗邻的两个国家间的权力转移比地缘上不毗邻的两个国家间权力转移更易引发战争这一论点。Ruizhi Pang, “Geopolitics, Power Transition and Sino-U.S.Relations,” paper presented on ISA-NE (International Study Association-North East) Conference, Baltimore, Nov.2, 2018.

春秋时期晋国的霸权稳定对霸权稳定论、权力转移理论和权力变动理论的共同启示是:相比制度与文化,国家权力在国际关系中仍然占有中心地位。在有限的地理范围内,权力集中在一个大国之内,则国际体系最为稳定。但是,抛开地缘政治、地理因素的纯权力理论并不能很好地解释国际行为。

春秋时期霸政体系的另一启示是:某一地区体系内的最强国家只有遵守并主动维护体系现有规则之时,才能够得到其他国家的认可与拥护。晋国在晋文公接受尊王攘夷、诸夏相亲的体系规则之后才被众多诸夏国家拥戴为霸主,从而建立晋国霸政体系。然而,为积累国家实力,潜在的霸权国家在一定时期内往往不按体系规则行事。齐(前)庄公和齐僖公的扩张主义为齐桓公霸业打下了基础,而晋武公、晋献公的扩张主义政策则为晋国霸业打下了坚实的基础。地区霸权往往通过修正主义的手段获得霸权资本,而通过现状主义手段确立和维系其霸权地位。

改革开放以来,中国不断与世界接轨,综合国力日益提升,逐渐成为东亚综合国力最强的国家。如果春秋时期的霸权稳定具有较强的外部有效性,可以预计,随着中国与周边国家综合国力水平的进一步拉开以及进一步与世界接轨,东亚地区的稳定性将进一步增强。中国虽不谋求东亚地区的霸权地位,但将能够为东亚地区的制度和合作机制建设发挥更重要的作用,从而维护东亚地区的稳定局面。而域外国家的离岸制衡战略(扶植中国周边国家制衡和抵消中国在东亚地区的影响力)则将有可能使东亚出现多核心竞争的趋势,从而给东亚地区增添不稳定的因素。

此外,本文的研究至少存在三个尚待研究的问题。首先是本文结论的外部有效性。虽然哈斯通过经验研究证明了在一有限区域内单极体系有助于国际稳定,但这一研究较为孤立,还有待于进一步证实。其次,地缘政治在当下国际环境中是否过时、地理因素是否仍在当下国际关系中发挥重要作用,仍然需要讨论。最后,为何在限定区域内霸权体系或单极体系有利于维护区域稳定,而全球范围内的霸权或单极体系却不一定能够维持全球稳定,这一问题仍然值得深入探讨。〖=G〗附录1 春秋时期诸夏国家弑、逐君(包括储君)事件主要根据“春秋三传”整理。