领导人、国内政治与中美战略沟通(2016—2018)

2019-09-10尹继武

【内容提要】 中美战略沟通是塑造、影响和改变美国对华战略意图、推动双方战略关系走向的重要基础。个性独特的特朗普就任美国总统后,中美战略沟通的价值更加显得重要。中美战略沟通的既有研究包括结构主义决定论、认知主义不确定性论和国内政治进程论等,但理论逻辑上均将影响要素与机制分离,现实案例大都基于动态事件短期分析,缺乏较为系统的中美战略沟通成效机制、美国对华战略意图呈现类型形成机制的研究。基于领导人的真实偏好与信号策略以及美国战略共识与国内进程的维度,美国对华战略意图呈现四种类型,中美战略沟通也有四种成效的案例。四类案例的比较分析表明,领导人的个性、对华战略需求以及国内政治的相互作用是决定战略沟通成效的核心机制。基于领导人和国内政治的战略沟通成效机制,对于理解和促进特朗普时期未来中美战略沟通成效有一定的政策价值。

【关键词】 领导人 国内政治 战略需求 战略意图 中美关系

【作者简介】 尹继武,中国人民大学国际关系学院教授。

电子信箱: Benyin718@ruc.edu.cn

战略沟通是大国关系研究的重要议题,有效的沟通有助于避免误判、增加理解、促进共识、发展合作。意图的判断与塑造是有效战略沟通的最为核心议题,战略沟通本身也有多层次的渠道,比如领导人外交、工作对话、危机管控机制等。新近的研究重新发现了领导人面对面外交对于意图沟通的重要性。Marcus Holmes, Face-to-Face Diplomacy: Social Neuroscience and International Relations (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).自建交以来,中美战略沟通所形成的传统内容较为丰富。近些年随着中美首脑会晤机制和战略对话机制的开展,中美战略沟通对于维系中美战略稳定关系发挥了重要作用。及时总结相关实践中的经验与教训,研判影响中美战略沟通成效的因素和机制,有助于促进未来中美发展健康的大国关系。

自特朗普就任美国总统以来,中美双方在承续历史传统的基础上,开展了有效的领导人会晤、沟通和访问机制,同时也整合了既有战略对话机制,提高了沟通层次,试图以新的沟通机制稳定中美战略关系。中美首脑会晤虽然暂时避免了中美走向危机或冲突的进度,但对于塑造中美良好的定位与合作关系的积极意义却有限关于首脑外交对于中美关系作用的分析,参见:徐进:《中美关系的“放大镜效应”》,《战略决策研究》2018年第2期,第56—63页。;同时中美战略对话出现了成效的变化,比如传统非政治性的人文交流机制日益受到负面影响,特朗普时期美国对于中国在人文和科技领域的防范日益加重,涉及核心利益博弈的战略经济、安全对话也都成果有限吴心伯:《美国对华政策的重大调整》,复旦大学一带一路及全球治理研究院,http://brgg.fudan.edu.cn/articleinfo_509.html,2019年1月28日。。具體而言,2017年特朗普政府执政初期,中国开展了多层次的对美战略沟通,如2017年4月“习特会”顺利举行,发挥了元首外交对中美关系发展的引领作用。两国元首顺利建立了工作关系,个人间的友谊和信任得以提升,保持定期的电话外交沟通机制,特朗普于2017年11月顺利访华。在元首外交的引领下,中美四个对话机制的层级得以提高,在经贸和安全等领域保持制度性的协商。

尽管首脑外交和访问得以顺利进行,特朗普对中国的夸赞等言辞也颇为鼓舞人心,但特朗普执政以来中美战略沟通的成效却不尽如人意。一个非常消极的结果是, 2017年12月,美国发布新版《国家安全战略报告》,将中国定位为战略竞争对手。随后在国防、核安全等领域的表态和政策均延续此种战略定位。The White House, “National Security Strategy of the United States of America,” December 2017, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.2018年初,随着朝鲜核危机的缓和,特朗普政府逐步升级了对华贸易摩擦,美国实施对华全面竞争的战略。

那么,为何2017年中美战略沟通的机制较为顺利地推行,但美国仍最后实施了对华竞争的战略定位?是什么因素影响了中美战略沟通的最终成效呢?进一步问,美国的对华战略意图到底由什么构成?其基本类型有哪些?美国领导人和国内政治是如何塑造和影响美国对华战略意图的构建及其演进,进而影响双边战略沟通成效的呢?以上是本文所集中讨论的问题。本文试图提供一种领导人与国内政治互动的分析框架,辨析美国战略意图的具体类型、内涵和层次,将中美战略沟通的案例类型化,讨论领导人的个性、策略和国内政治影响下的战略意图类型对于中美战略沟通的影响。

一、 中美战略沟通的既有研究

中美关系是当今世界上最为重要的双边关系之一,因而关于中美关系的学术研究数不胜数。但具体聚焦于中美战略沟通、战略意图分析的理论与实践研究却较为少见。对于2017年特朗普执政以来的中美关系分析,大多数研究着眼于短时期的特定事件,比如“习特会”、战略对话、特朗普访华、美国《国家安全战略报告》发布等的前因后果事态分析,或者是具体议题,比如朝核危机、南海问题、“印太战略”、对华战略定位等。对于2017年以来中美战略沟通的具体工作机制、类型及其成效,尚未有较为系统的分析,只有少数研究涉及对于中美战略竞争的原因和前景等的分析。根据现有研究,本文初步归纳了其对中美战略沟通成效的原因解释,特别是就特朗普执政以来的具体内容。

第一,结构主义必然论。以达巍为代表的美国研究学者将美国国内政治、经济、环境以及中美的权力、经贸结构背景等作为特朗普政府对华政策的确定性因素。参见:达巍:《美国对华战略逻辑的演进与“特朗普冲击”》,《世界经济与政治》2017年第5期,第21—37页。达巍:《特朗普政府的对华战略前瞻:确定性与不确定性》,《美国研究》2016年第6期,第9—19页。冷战结束后,美国成为唯一的超级大国,中国受到美国实力的强大压力,表现为1990年代中美关系的危机不断,比如初期美国的对华制裁、中期的第三次台海危机、后期美国加强在亚太地区的军事安全部署以及台海危机的升级。而2001年后,由于美国遭受到“9·11”恐怖主义袭击,中美进入了一个较好的战略合作时期。直到2007年源自美国的全球金融危机之后,美国的相对实力下降,从而为中国国际地位的进一步提升提供了空间。随着近些年中国国家实力的进一步增长,中国在外交战略上也进一步向全球布局,在周边地区维护国家主权决心增大,中美之间的权力转移及其负面效应愈发严重。 John Mearsheimer, “The Gathering Storm: Chinas Challenge to US Power in Asia,” The Chinese Journal of International Politics, Vol.5, No.3, 2010, pp.381-396;John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: Norton, 2001);A.F.K.Organski, World Politics (New York: Alfred A.Knopf, 1968);Steve Chan, China, the US and the Power Transition Theory (New York: Routledge, 2007).自2015年起,美国国内就掀起了对华战略是否失败、是否需要重新思考对华战略的“反思”与辩论。 Kurt M.Campbell and Ely Ratner, “The China Reckoning: How Beijing Defied American Expectation,” Foreign Affairs, Vol.97, No.2, March/April 2018, pp.60-70;Michael Pillsbury, The Hundred-Year Marathon: Chinas Strategy to Replace America as the Global Superpower (New York: St.Martins Griffin, 2016);Robert D.Blackwill and Ashley J.Tellis, Revising U.S.Grand Strategy Toward China, Council Special Report No.72, March 2015;Aaron L.Friedberg, Rethinking the Economic Dimension of U.S.China Strategy, American Academy for Strategic Education, August 2017.2017年年底,随着美国新版《国家安全战略报告》将中国定位为战略竞争对手,这种辩论可以说已取得了美国朝野的共识,对华强硬成为主流声音。 陶文钊:《美国对华政策的深度调整》,《和平与发展》2018年第2期,第1—13页。在这种大背景以及中美实力对比变化下,中美战略沟通无法取得有效的成果,即澄清中国的意图、纠正美国对华的误判。

第二,认知主义不确定性论。结构主义的必然论,是基于中美权力对比的重大变化以及崛起国与守成国之间的根本性战略矛盾的角度进行分析和评估的。虽然中美战略竞争的出现与中美实力的接近有着明显的时序性关联,但这种解释无法说明为何在中美走向战略竞争之前,2017年中美的战略沟通机制及其工作得以有效实施。而基于认知主义的路径,相关研究重点梳理了美国对华战略及其形成机制,认为美国对华的战略认识是一种错误知觉,这种错误知觉并未真实反映中国的实力及其意图。 中国主流学者均持这种观点,即美国政府错误认知了中国的战略意图。这种观点的基本逻辑就是美国政府和学术界对于中国的战略意图的认知是存在偏差的。相关的学术成果参见:吴心伯:《特朗普执政与美国对华政策的新阶段》,《国际问题研究》2018年第3期,第80—93页;赵明昊:《特朗普执政与中美关系的战略转型》,《美国研究》2018年第5期,第26—48页;韦宗友:《特朗普政府国家安全战略与中美关系的未来》,《当代美国评论》2018年第1期,第33—49页。此外,美国对华战略错误知觉,包括对中国近年来一些引人瞩目的战略行为评估,即美国对中国国内近年高度民族主义的自信表达与舆论氛围、对外的“一带一路”倡议等的评估,形成一种损失与焦虑心理,更倾向于对华负面定位和冒险接受战略竞争。Zhou Jianren, “Power Transition and Paradigm Shift in Diplomacy: Why China and the US March towards Strategic Competition?” The Chinese Journal of International Politics, Vol.12, No.2, 2019, pp.1-34.就领导人而言,特朗普与众不同的个性、难以把握的战略沟通与谈判风格,也是导致中美战略沟通效果不彰的重要因素。尹继武:《特朗普的个性特质对美国对华政策的影响分析》,《当代美国评论》2018年第2期,第52—74页;尹继武、郑建君、李宏洲:《特朗普的政治人格特质及其政策偏好分析》,《现代国际关系》2017年第2期,第15—22页。

第三,国内政治进程论。认知主义虽然触及美国对华战略认识及其形成的背后机制,但更多是美国在战略观念与认识上的呈现,对于其背后的国内因素及其如何导致美国对华战略意图评估的过程,却没有系统整理。鉴于此,从国内政治的视角来看,美国内部的政治因素对于中美战略沟通成效也有影响。比如,注重行政团队的不同派系构成,特朗普的团队中,对华存在温和派与强硬派,两派对于美国外交和对华政策的基本理念存有差异,两派的势力及其被总统特朗普的重用程度不同。刁大明:《美国两党政治走向及对特朗普外交的影响》,《现代国际关系》2017年第10期,第7—17页。而2017年特朗普团队由初期的两派共存到后期的强硬派占据更多主导,这也是与特朗普本人的政策理念更为吻合的变化。而随着美国对华战略辩论的深入,美国两党的对华战略认识更倾向于一致,即要对华强硬、全面竞争。Orville Schell and Susan L.Shirk, Course Correction: Toward an Effective and Sustainable China Policy, Task Force Report, Asia Society on U.S.-China Relations, February 2019.

總体来说,虽然特朗普政府时期的中美战略沟通是一个重要的理论和实践议题,但学术界并未有系统以此为主题的研究。既有的理论分析将相关影响因素如权力对比、国内政治因素与认知机制相分离,无法完整呈现美国对华战略意图及其变化的过程。相关的案例研究大多基于具体事件或某一领域的现实议题展开,所依据的理论和案例研究较为分散,缺乏系统的理论逻辑建构,同时案例上也缺乏系统的比较分析。进一步而言,针对特朗普执政以来中美关系的重大变化,相关研究更多是对事件的原因结果动态分析,比如对于特朗普对华战略和政策的前瞻性、延续性和变迁性分析,在特朗普关于中美战略竞争的定位出台后,相关学术研究也是聚焦于战略定位的原因和对策分析。概言之,上述研究提供了中美战略沟通的宏观背景,即中美权力对比的变化,也为中美战略沟通提供了战略互动、美国认知的形成等视角,剖析了美国内部的政治结构及其派系主张,为美国对华政策及意图评估提供了基本的政治博弈分析。但是,结构主义、认知主义和国内政治的不同路径分析均没有提供美国对华战略意图呈现的形成机制,以及美国对华战略沟通中对华政策与行为选择的机制。战略意图的不信任是中美关系的核心障碍,这一点在特朗普政府之前就存在。但特朗普时期中美关系的战略意图沟通问题比先前的不信任更为恶化,即美国朝野形成了对中国及中美关系的负面认知。关于中美关系中的信任问题分析,参见:王缉思、李侃如:《中美战略互疑:解析与应对》,北京:社会科学文献出版社,2013年。为此,本文试图基于特朗普时期中美战略沟通的典型案例,归纳出基于美国国内政治基础的美国战略意图呈现的类型及其成效,从而多层次、多维度分析特朗普执政时期为何中美战略沟通的成效具有重要的差异性与变化性,总结其内部的变化过程和机制。

二、 领导人、国内政治与战略沟通的成效

战略沟通是一个互动的过程,双方意图的呈现与表达方式、沟通的机制与策略等都是影响战略沟通成效的重要因素。在某种意义上说,国家如何在沟通过程中展现自己的意图,国内政治对于国家意图的塑造和制约,以及领导人在整合自身政策偏好与国内政治共识过程中的具体策略与方式,都是影响中美战略沟通成效的基本政治背景。当然,中美战略沟通的政治过程涉及的影响因素众多,尤其是国内政治行为体之间的官僚政治、组织行为的决策特点对于沟通机制产生重要的影响。比如,历史上中美战略沟通成效受到制度设计的影响,即由于机制较多,而且缺乏相应的高级别直接负责人,造成沟通效果不好。亨利·鲍尔森:《与中国打交道:亲历一个新经济大国的崛起》,王宇光等译,香港:香港中文大学出版社,2016年,第196页。而特朗普时期中美将沟通机制升级为四个,并提高相应的政治级别,这对于相关战略沟通成效有很大的促进作用。中华人民共和国外交部:《王毅介绍中美元首海湖庄园会晤情况》,2017年4月10日,https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/bmz_679954/1206_680528/xgxw_680534/t1452260.shtml。基于战略沟通的基本目标在于增信释疑,所以战略意图的了解和呈现成为中美战略沟通的核心问题。本文聚焦于美国对华战略意图的呈现类型,并剖析国内因素对于战略意图呈现不同类型的塑造,着重考察美国领导人的个性与国内政治的共识差异,由此产生四种美国战略意图的呈现类型。

(一) 领导人的个性与政策偏好

美国总统特朗普由于其独特的个性和领导风格,成为中美战略沟通的核心对象,也是最为重要的影响变量。基于这种认识,在本文的案例比较分析部分,事实上将分析的单位聚焦于美国总统特朗普,特别是作为领导人个体和制度化位置的总统。考虑到当下案例中细节素材的不可得,要详细剖析特朗普政府的内部政治过程以及中美战略沟通的细节具有难度,因此本文的分析也较为宏观,而非进行细致的内部沟通过程案例分析。从美国战略意图自身构成因素来看,总统特朗普自身的个人与政策偏好是美国对华战略意图呈现的基础性要素。特朗普最大的个性特点就是对于传统的不尊重,即對于维系中美战略稳定关系40年的一些政策共识,包括一个中国原则、现状原则和大局观等,并非特别看重,而是基于自己对于美国国家利益的自私界定,强调一切从利益、“平等互惠”等出发,维护美国利益。但也必须指出,特朗普的政策偏好并非对美国外交传统的完全偏离,参见:Paul K.Macdonald, “American First? Explaining Continuity and Change in Trumps Foreign Policy,” Political Science Quarterly, Vol.133, No.3, 2018, pp.401-434.在处理与中国的关系,尤其是双方进行首脑沟通和战略对话的政治过程中,特朗普自身对于政策偏好的表达具有两重性:一方面是他独特的反传统、善变的自身性格特点的真实表现,这构成了反映他自身战略意图和行为模式的内在属性;另一方面,特朗普自身具有较强的理性策略,他也会运用挑战传统政策,以此作为一种美国的战略信号策略,换取在相关领域的博弈和讨价还价的筹码。

第一,作为真实本性的领导人个性与政策偏好。一方面,特朗普自身的诸多反传统、从自我利益出发、强调经济理性和算计、抛弃传统上美国所在意的多边国际义务等理念,都真实反映了特朗普作为领导人的个性和政策偏好。尹继武、郑建君、李宏洲:《特朗普的政治人格特质及其政策偏好分析》,《现代国际关系》2017年第2期,第15—22页。这也是与特朗普政府进行战略沟通时,美国所展现的与传统不一致的地方。对于中美在过去40年间形成的战略共识,比如对于一个中国原则的默契、中美经济的互惠关系对于中美稳定的“压舱石”作用等,特朗普政府的挑战是基于领导人自己的真实理念,而非对于相关政策背景和常识的无知,也并非一种非常非理性的策略性的考虑。这种真实的个性和政策理念是中美战略沟通中一种根本性的阻碍因素,因为这是双方根本性的差异,而非一种战略意图的误判。

第二,作为信号策略的领导人个性与政策偏好。由于特朗普的商人经历,他善于通过自身的一些个性展现,获取在沟通、谈判和博弈中的优势和筹码。特朗普式谈判的策略性分析,参见:George H.Ross, Trump-Style Negotiation (New York: John Wiley & Sons Inc.), 2006;谭琦、刘诚:《特朗普贸易谈判策略:威慑、谈判与允诺》,《金融时报》中文网,2018年10月10日,http://www.ftchinese.com/story/001079697?page=rest&archive。这是他将自身的个性和政策理念进行信号策略的呈现,目的在于对中国形成战略压力,获取中国在相关议题上比如朝核问题的妥协和支持。在执政第一年期间,特朗普政府在台海议题、南海问题上保持着一种低调的“沉默”姿态特朗普政府在南海问题上提及“自由航行”的频率比奥巴马政府大大增加,只不过在2017年时双方都刻意保持低调默契。,并非一种对于传统的默认和支持,而是基于朝核问题的优先性,需要中国的战略支持。在经贸问题上的博弈力度,也受到对于中国的战略支持需求的影响。因而,特朗普会非常具有目的性地运用自身的独特个性,比如善变、打破传统政策、交易互惠等,进行美国的战略意图的呈现。当前能够明显看出特朗普的“交易”“挂钩”理念并非其真实意图,而是一种权宜之计。相关的理论及其政策表现讨论,参见:王浩:《特朗普政府对华“挂钩”政策探析》,《当代亚太》2017年第4期,第65—85页;唐纳德·特朗普、托尼·施瓦茨:《特朗普自传:从商人到参选总统》,尹瑞珉译,北京:中国青年出版社,2016年,第37—49页。这种意图的呈现一旦形成了“有效的回报”,则可能进一步巩固特朗普自身的理念。其成效在于实际是否能够成功,以及中国在战略沟通和战略互动中的回应,因此从理论上说是可以塑造和调整的。

(二) 领导人与国内政治的共识

中美战略沟通的成效,还受到美国国内政治的极大影响。尤其重要的是,作为领导人的特朗普与美国国内政治之间在对华政策和战略上的共识与分歧情况。如果特朗普作为领导人与国内政治(共和党与民主党的政治分歧、美国战略共识等)具有较大分歧,其政府内部也会形成不同的政治派别,如温和和激进的对华战略观,那么特朗普自身对于美国战略意图呈现的塑造能力和力度则会下降。其需要在掣肘的情况下获取国内政治的联盟支持,才能形成统一有效的对华战略沟通的基础。反过来看,美国国内政治的分歧则说明美国对华持有不同的声音,表明中美战略沟通存在着积极塑造的可能:消除相关的意图误判,形成对于中美合作互惠共赢的共识。笔者曾在另处详细论述,特朗普的个人因素与美国国内政治的共识成为特朗普对美国对华政策发挥最大影响的机制。参见:尹继武:《特朗普的个性特质对美国对华政策的影响分析》,《当代美国评论》2018年第2期,第52—74页。

另一方面,如果特朗普个人的个性及政策理念与美国国内政治形成了较大的共识,则说明美国特朗普政府在对华战略方面形成了较为稳定的战略观,这在某种意义上消除了美国内部政治的纷争所带来的不利影响。进一步,如果领导人与美国国内形成了较为负面的对华战略共识,那么对于中美战略沟通是极为不利的,因为传统上多元且具有温和合作的对华战略观基本上在美国不发挥作用。这会加剧中美在双边关系上的分歧,从而使得战略沟通的任务更为艰巨,即回归到战略沟通最为基本的目的:塑造美国对华合作的共识、消除对于中国的消极意图判断。

那么,由此可以概括美国国内政治与特朗普之间的分歧与共识的具体观察指标如下。

第一,特朗普自身政策团队的分歧与共识。特朗普政府在政治团队的塑造方面体现了他强烈的个人特性,比如相关军方、商业背景人士占据主导地位,而且团队的组建进度、稳定性极差,以对总统的个人忠诚为任用原则,而非实际业务能力。刁大明:《特朗普政府对外决策的确定性和不确定性》,《外交评论》2017年第2期,第75—80页。从政府上任伊始弗林(Michael Flynn)的辞职,到一周年后国务卿蒂勒森(Rex W.Tillerson)的辞职,彰显了特朗普政治团队极大的不稳定性。这种不稳定性对于中美战略沟通带来两个负面影响:其一是团队不稳定,使得相关工作人员、关系建立、沟通成本和渠道顺畅受到很大影响;其二是对华温和派逐渐受到排挤,保守主义势力逐渐主导了特朗普政府的团队。

第二,特朗普个人与美国战略界的分歧与共识。如上所述,特朗普自身个性与政策偏好具有反传统、变化较快以及经济理性的特点,但同时他自身在某些特定的核心议题领域又具有相应固化的偏好,比如反对国际多边义务、算计联盟成本、反对自由贸易等。Uri Friedman, “How Donald Trump Could Change the World,” The Atlantic, Nov., 7, 2016, https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/11/trump-election-foreign-policy/505934/。在中美关系发展的40年间,特朗普所代表的“美国优先”的自私理性算计并未成为美国对华的政治共识,尽管有“接触与遏制”“伙伴关系”“新型国际关系”等各种不同的身份定位,但中美始终是一种竞争与合作的关系。阎学通、漆海霞:《中美竞争前景:假朋友而非新冷战》,《国际政治科学》2012年第3期,第1—23页。在特朗普政府对华战略的形成过程中,美国战略界关于对华战略的辩论,从2015年开始到2017年经过两年多的时间,形成了非常消极的对华防范的结果。美国对华战略大辩论的总结,参见:陶文钊:《美国对华政策大辩论》,《现代国际关系》2016年第1期,第19—28页;陶文钊:《美国对华政策的深度调整》,《和平与发展》2018年第2期,第1—13页。自2017年12月以来,美国新版《国家安全战略报告》对于中美战略竞争关系的界定,表明美国国内从政府到战略界以及不同党派之间形成了新的对华战略共识,即反思先前接触战略的“失败”,强调对华竞争的重要性。Robert D.Blackwill and Ashley J.Tellis, Revising U.S.Grand Strategy Toward China, Council Special Report No.72, March 2015;Kurt M.Campbell and Ely Ratner, “The China Reckoning: How Beijing Defied American Expectation,” Foreign Affairs, March/April 2018, pp.60-70;Michael Pillsbury, The Hundred-Year Marathon: Chinas Strategy to Replace America as the Global Superpower (New York: St.Martins Griffin), 2016;Aaron L.Friedberg, Rethinking the Economic Dimension of U.S.China Strategy, American Academy for Strategic Education, August 2017.自此,特朗普政府已完成了对外战略威胁的评估,在战略意图的转型及其一致性塑造上形成了高度国内共识。冷战结束以来美国对外威胁评估的过程,参见:左希迎:《威胁评估与美国大战略的转变》,《当代亚太》2018年第4期,第1—50页。

(三) 基于领导人与国内政治共识的战略意图呈现类型

基于上述两个维度,本文将构建中美战略沟通过程中美国战略意图呈现的基本类型。第一个重要的考察对象,即领导人的个人与政策偏好具有两个层次的维度,其一是作为本性的领导人个性与政策偏好,其二是作为信号策略的领导人个性与政策偏好。那么,根据这种二分法的维度区分,领导人在涉及中美关系的相关议题上,其相关的打破传统、抛弃共识、挑战底线等不合常理的言行,也可以区分為两个维度的动机。第二个重要的考察对象是领导人个性与政策偏好与美国国内政治是否存在共识,基于政治团队、党派政治、美国战略反思等几个指标的考察,可以区分为存在分歧和走向共识两个维度,也展现出特朗普执政以来美国对华战略的国内政治基础的演变情况。本文只作宏观的定性判断,难以作更为精确的共识与分歧的测量。换言之,即使当前美国领导人与国内战略界对华取得高度的共识,美国国内仍存有对华温和与合作的声音,但这并不能影响到总体上共识形成的判断。总体上,根据上述两个重要影响因素的二分法,可以得到四种美国对华战略意图的展现类型。

第一类是作为领导人的本性的个性与政策偏好:在美国国内存在多元和分歧的对华战略观念时,同时特朗普作为领导人与美国国内在对华政策上也并未形成共识,存在诸多制约特朗普的国内政治力量,这种政治过程中所展现的美国战略意图的呈现是“原则竞合”;而在领导人与美国国内政治形成较为一致的对华战略共识之后,在领导人本性与国内政治达成对华较为一致的负面战略观后,形成了一种美国战略意图的“原则竞争”的类型。第二类是领导人的个性与政策偏好是作为信号策略和意图展现的,呈现为一种理性算计方式,那么,在领导人与美国国内政治存在多元和分歧的情况下,美国战略意图的呈现方式为“现实竞合”,表明具有多层次、多维度的竞争与合作意图,特别是美国对华的策略性与功利性较为明显;然而,在领导人与美国国内政治形成较为一致的对华战略共识后,这种情况下美国对华的战略意图呈现是一种“现实竞争”的方式。四种类型的维度见表1。

总体上,基于上述领导人的个性与偏好展现以及是否存在国内政治共识的维度,可以区分出四种基本的美国对华战略意图的呈现类型。对于美国战略意图的细致化区分,有助于辨析为何中美战略沟通在不同时期的成效不同,相关影响因素及其作用也存在差异。

(四) 国内政治与战略沟通成效的逻辑

领导人自身个性与政策偏好对于中美战略沟通的作用取决于相应的条件,比如在结构性环境发生大的变化、领导人自身个性特质较为独特时影响较大。此外,最为重要的一点是,领导人自身在美国国内政治中的地位,即如果受制于国内政治因素,比如官僚政治的部門、派系利益之争,那么领导人个人的因素所起的作用会受到限制。杰拉德·罗塞蒂:《美国对外政策的政治学》,周启朋等译,北京:世界知识出版社,1997年,第257—265页。一般来说,强势总统即领导人在政治结构中居于主导地位,相比弱势总统即处于被制约的地位对于对外政策与国际关系所产生的作用要大。从特朗普执政的经历来看,初期政治团队混乱,受到国内政治的制约较大;而后期随着特朗普的战略偏好与美国国内政治保守主义意识形态的趋近,特朗普自身的人格等所发挥的作用将会增大。Thomas Wright, “Trumps Foreign Policy is no Longer Unpredictable,” Foreign Affairs, Jan.18th, 2019, https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2019-01-18/trumps-foreign-policy-no-longer-unpredictable?cid=int-nbb&pgtype=hpg.

从时间维度来看,特朗普在执政初期对于中美关系的战略共识、政策底线以及行为准备等可能不熟悉,也未必有丰富的政治和外交知识。这时,特朗普作为领导人,其自身的个性与偏好会得以真实地呈现。而在美国总统的权力交接初期,特朗普政治团队也存在激进保守派和温和合作派的分野,后期特朗普团队中温和派更多被激进派替换,美国对华战略反思也有利于保守主义势力获得优势。所以,特朗普政府对于战略意图呈现体现出从“原则竞合”到“原则竞争”的变化。在初期,特朗普挑战台湾问题上的中美默契,受到一定的国内政治压力;而在经贸问题上的压力相对较小,因为2016年美国大选的结果表明,特朗普坚持的以美国利益为优先的理念是具有一定的国内民意基础的。曾向红、李琳琳:《身份焦虑与偏好伪装——2016年美国大选期间的民调偏差的社会心理机制研究》,《世界政治研究》2019年第1期,第101—139页。

从相关议题来看,在经贸领域,特朗普自身的丰富经历和世界观决定了他对于中国汇率的指控、发动经贸战等均是自身真实偏好的反映。经贸中的利益与成本算计,坚持双边互惠而非多边规则,成为特朗普最为恒定不变的三个政策偏好之一。Uri Friedman, “How Donald Trump Could Change the World,” The Atlantic, Nov., 7, 2016.而对于台湾议题、朝核问题、南海问题等,他自身并没有深刻的认知,而更多是一种策略性的取得中国战略合作、进行战略敲诈的筹码,以及向国内相关保守势力的强硬对华姿态的交代。所以,特朗普在具体议题上呈现出较强的信号策略方式,相关议题的升温与降温,均与他及美国政府是否将此议题作为中美战略博弈的一种策略或筹码相关。尽管特朗普领导风格最为突出的特点是“非深思熟虑”“冲动式”,但这与他自身的精明、理性算计和策略并不矛盾。参见:Aubrey Immelman, “The Leadership Style of U.S.President Donald J.Trump,” Working Paper No.1.0, January 2017, http://digitalcommons.csbsju.edu/psychology_pubs/107/.

综合领导人的策略和国内政治压力来说,当特朗普对华有战略需求且面临较大国内对华合作政治压力时,中美之间的战略沟通所能取得的效果可能比较好。反之,则战略沟通的效果不好。具体言之,在特朗普自身的真实偏好(对华负面性)的领域,只有当面临国内政治压力或对华有相关重要战略需求时,中美战略沟通才会取得较好效果。在中美核心的安全与经贸议题,影响战略沟通成效的两个条件是国内政治压力以及战略需求的大小。基于此,中美战略沟通效果最好的领域是朝核问题,但朝核危机在2018年初随着朝美关系回暖而缓和,美国对华需求大为减少,激化了特朗普政府在经贸、安全等领域全面对华竞争的态势。战略沟通效果最弱的领域为经贸领域,这是特朗普真实偏好的反映,其面临的国内压力较小,2018年以来对华战略需求也减少。

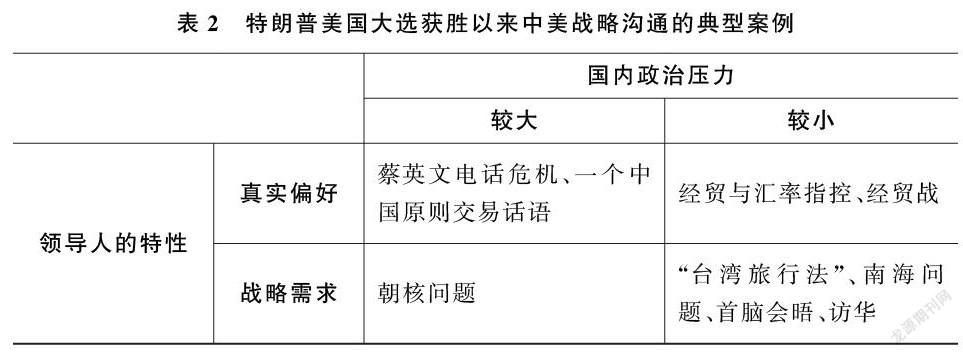

总体上,根据时间线索,本文整理出特朗普美国大选获胜以来在中美战略沟通过程中的具体典型案例,见表2,这些案例反映出不同的美国战略意图的表达逻辑和内涵。

三、 中美战略沟通成效: 基于四类案例的比较分析

特朗普执政初期,中美关系面临较大的不确定性,而后2017年随着“习特会”和特朗普的顺利访华,中美战略沟通取得一定的成果。当然,在2017至2018年初,中美战略沟通的效果存在一定的差异性,总体而言,美国对华战略意图呈现四种类型,由此产生了不同的沟通成效。接下来,本文将具体分析四种案例,重点在于差异性及其比较分析。

(一) 原则竞合的沟通

台湾问题一直是中美关系的政治基础,是中美关系中最为核心和敏感的问题之一。特朗普自从2016年美国大选获胜后,相关涉台言论就引发极大的舆论关注。而且台湾当局趁着美国大选获胜后的过渡期,试探新任美国领导人的政策底线。台湾地区领导人蔡英文电话祝贺特朗普胜选,引发了中美外交的危机。传统的中美战略默契,比如美方维持现状的原则能否得到进一步的遵循,尚存较大的疑问。2017年2月,在习近平主席与特朗普总统的电话中,特朗普表示,应习近平主席的要求,他遵守一个中国原则。中华人民共和国外交部:《习近平同美国特朗普总统通电话》,2017年2月10日, https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/bmz_679954/1206_680528/xgxw_680534/t1437404.shtm。自此,在台湾问题上,特朗普政府的政策态度才得以完全地落地。而后,在中美的双边沟通场合,包括首脑外交、战略对话等,中方都要求美方表态支持和尊重一个中国原则。特朗普执政初期,中美在台湾问题上的根本立场较量,结果是特朗普自身个性特质以及交易哲学未能成功。

第一,初期的打破传统是无知的表现。特朗普的话语具有随意性的特点,加之他并非长期参与政治,并不熟悉各种政策话语和规矩,自身也并不愿意遵循这些政策约束。尹继武:《特朗普的个性特质对美国对华政策的影响分析》,《当代美国评论》2018年第2期,第52—74页。此外,特朗普的政策话语也是反复多变、自我矛盾,在“推特”上其风格也是如此。对于台湾问题,特朗普一方面并不具有长期的知识积累,另一方面,他并非从中美关系的稳定和政治基础的角度来加以理解。长期经商的经历,也让他坚持从利益角度出发的原则,而非固守某种政策原则的理念。基于种种分析判断,在初期挑战一个中国原则,特别是接听来自台湾地区的政治电话,很大程度上是特朗普自身政治规范缺乏的表现,外在因素则是被相关政治势力利用。

第二,忽视中美政治基础是底线试探行为。中美建交以来的历任美国总统都理解台湾问题的敏感性,特别是在台海危机时期,中国采取了严厉战略反应,比如通过导弹试射的危机外交行为,让美国政府明白了台湾问题的敏感性和重要性。Todd Hall, “We Will Not Swallow This Bitter Fruit: Theorizing A Diplomacy of Anger,” Security Studies, Vol.20, No.4, 2011, pp.521-555.基于此,美国历届政府均不会轻易打破中美在一个中国原则上的默契。特朗普的言行挑战,一方面是基于其政治规范和历史知识的缺乏,另一方面也存在他从直觉上试探政策底线的成分。他本人清楚地表明,他其实是明白一个中国原则真正含义的,但他不明白美国政府为何要遵循它。换言之,除非有好处,或从中国换取相关的好处,美国才值得去遵循这种政策原则。Evan Osnos, “The Real Risk Behind Trumps Taiwan Call,” The New Yorker, December 3, 2016, http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-real-risk-behind-trumps-taiwan-call?utm_content=bufferdcb4c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com.他的言外之意是,可以利用經贸问题与一个中国原则做交易。所以,可能特朗普自身并不清楚中国对于台湾问题敏感性和重要性的认识,但他认为美国政策的积极作为,并不能是空手送人礼物,而是必须建立在利益交换的基础之上。在此,台湾问题的一个中国原则在特朗普眼里实际上是可以为利益服务的交换筹码,而非政府的恒定政策原则。在中美两国领导人的电话外交中,特朗普对一个中国原则的首肯,以及此后在美国政府内部确认承认该原则的政策表态,说明特朗普将一个中国原则作为他与习近平主席个人友谊关系的一个基础,这实际上也是体现了其策略性。

第三,政治压力的存在是外部因素。特朗普在初期挑战一个中国原则的言行,激起了国内外强大的政策压力和反弹。一方面,基于台湾问题在中美关系中的重要地位,以及台湾问题对于中国政府和人民的重要性,中国政府从外交表态、政策沟通等方面给予了“底线思维”的回应,尽管并没有跟随特朗普的节奏,但中国政府强烈反对和抗议的姿态,足以让特朗普政府认识到问题的严重性。王毅表示:“这只是台湾方面搞的一个小动作,根本不可能改变国际社会已经形成的一个中国格局。”参见:新华网:《王毅就特朗普同蔡英文通电话回答记者提问》,2016年12月3日, http://www.xinhuanet.com/world/2016-12/03/c_1120046599.htm。而后,在第一次两国领导人的电话沟通中,习近平主席也亲口要求特朗普尊重一个中国原则,这让特朗普明白一个中国原则是中美关系的政治基础。另外,中美建交以来,美国政府坚持一个中国原则,也构成了美国战略界对中美关系的基本认识,应该说,目前尚无形成美国完全抛弃一个中国原则而支持“两国论”的极端国内政治环境。所以,特朗普此次的任性挑战,并没有获得美国国内的政治支持,反而有像基辛格等战略家在国内批评特朗普挑战传统,认为“特朗普不明智”,有信心特朗普将坚持一个中国政策,这些构成了特朗普难以继续大尺度挑战中美关系政治基础的国内政治压力。《与蔡英文通电话,基辛格:特朗普不明智》,《联合早报》2016年12月15日,http://www.zaobao.com/realtime/china/story20161215-702494。基于此,在一个中国原则问题上,特朗普自身的任性无知导致台湾地区相关势力有机可乘,但由于台湾问题的敏感性和重要性,特朗普的言行并没有获得国内政治的支持,民主党批评其为“愚蠢的电话”,因为威胁到美国国家安全,同时也面临来自中国的巨大外交压力,最后中美在台湾问题上的战略沟通以美方承认一个中国原则收场。由此表明,国内政治的支持对于特朗普自身的反传统言行至关重要。

(二) 原则竞争的沟通

在经贸问题上强调美国利益为先,以与美国的互惠和平等为原则,反对多边贸易规则下的自由贸易原则,这是特朗普从20世纪80年代就开始坚持的理念。特朗普的商人履历也使得他在经贸问题上有着自身较为长期的一贯政策理念,比如坚持双边对等原则,而非多边自由贸易规则,认为相关国家利用经贸规则的保护占美国的便宜。就此而言,经贸问题上特朗普持自身的真实政策偏好,反映了他作为领导人特有的政策理念。在经贸领域,特朗普的政策理念具有高度恒定性,如在2000年宣布竞选时也是提出相同的口号。Donald Trump and Dave Shiflett, The America We Deserve (Los Angeles: Renaissance Books, 2000).所以,特朗普在2016年大选中所持的相关言论,比如声称只要上任就会对中国征收高额关税,将中国列为汇率操纵国,这些都具有相应的政策兑现的理由,包括他的个性特质、高政策兑现率以及对于经贸态度的真实性等。然而现实是,在特朗普执政第一年中,中美经贸问题纠纷并未成为中美战略沟通的焦点。从2018年3月特朗普正式“宣战”,中美经贸摩擦成为其执政第二年以来中美关系最为纠缠的竞争与战略沟通领域。“Remarks by President Trump at Signing of a Presidential Memorandum Targeting Chinas Economic Aggression,” The White House, March 22, 2018, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-signing-presidential-memorandum-targeting-chinas-economic-aggression/.由此看来,作为真实政策偏好的经贸问题,实际上在第一年中反而成为一种政策策略,或者是特朗普政策考虑范围内受到其他战略选项的压制。

第一,团队内部对华力量的制衡。很明显,特朗普执政初期的团队具有重要的特点,比如经济和军事背景人士居多,换人频繁高,初期不同派系和势力之间的角逐明显。尽管班农(Steve Bannon)、纳瓦罗(Peter Navarro)等经济民族主义势力成为特朗普经济政策尤其是对华经济政策团队的主导力量,但在第一年执政时间里,实际上还有对华温和合作派的制衡。第一年里,以库什纳(Jared Kushner)、蒂勒森等温和派为主的力量对于美国政府对华的强硬姿态以及特朗普自身的任性政策起到了制衡作用。特朗普执政两年以来,对他的制衡越来越少。Thomas Wright, “Trump, Unchecked,” The Atlantic, Dec., 21, 2018, https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/12/trump-administration-after-mattis/578890/.在经贸领域,科恩(Cary Kohn)和纳瓦罗之间的经济政策影响力相互制衡。但随着2018年科恩、马蒂斯(James Mattis)等人的陆续辞职,特朗普任用更多与自身偏好一致的保守势力。美国从2015年开始对华政策大辩论,随着特朗普的大选获胜和执政,2017年美国对华强硬以及国内的共识逐渐形成,但直到2017年底美国新版《国家安全战略报告》出台,整体舆论上并未形成对华如此负面的战略判断。《国家安全战略报告》出台之后,美国国内超越两党分歧的对华负面战略评估已成为共识,任何对华温和与合作的声音均被看作政治不正确。由此,总体上2017年的美国国内对华政治基础和舆论环境仍不是极端的负面。

第二,特朗普式的交易:将经贸与朝核挂钩。在特朗普执政初期,学术界对其交易艺术研究颇多,并抱以一定的期望,即非意识形态化的特朗普政府是可以做交易的。王缉思:《特朗普的对外政策与中美关系》,《当代美国评论》2017年第1期,第4页;王浩:《特朗普政府对华“挂钩”政策探析》,《当代亚太》2017年第4期,第65—85页。而且特朗普的诸多言论也显示出,他可能在经贸问题上让步,以换取中国在安全上对美国的支持。2017年随着朝鲜试射导弹频率的增加,以及朝鲜迈进核国家门槛、获取核技术突破迹象的明晰,朝鲜核问题对于美国的战略威胁成为美国国家安全战略的优先考虑。因此,特朗普政府在朝核政策上进一步改变了先前的接触政策,实施极限施压政策,力图从政治、经济与安全方面施加极大的封锁压力,逼迫朝鲜放弃核武器,改善对美敌视政策。王俊生:《美国特朗普政府视角下的对朝政策:多元背景下的基本共识》,《东北亚论坛》2018年第4期,第39—55页。虽然美国拥有对朝鲜的绝对实力优势,但朝鲜在经贸问题上对华具有高达90%的依存度,美国对朝鲜的极限施压成效需要中国的配合。因此,在2017年中美战略沟通的重大场合,如首脑通话、首脑会晤、战略对话等,朝核问题及其中中国的角色成为核心问题。甚至在2017年4月海湖庄园会晤前,蒂勒森在面对美国媒体的追问时,只能表态“习特会”中传统的经贸、人权等问题肯定成为谈及议题,但语焉不详,不是核心议题,核心议题是朝核问题。“Briefing by Secretary Tillerson, Secretary Mnuchin, and Secretary Ross on President Trumps Meetings with President Xi of China,” The White House, April 7, 2017, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/briefing-secretary-tillerson-secretary-mnuchin-secretary-ross-president-trumps-meetings-president-xi-china/.朝核危机的战争风险成为2017年东北亚安全局势恶化的表现,也让特朗普对华的战略需求增大,朝核问题成为影响中美关系的最大因素。王缉思:《特朗普的对外政策与中美关系》,《当代美国评论》2017年第1期,第8—10页。在此背景下,特朗普政府一直坚持的对华经贸政策成为美国战略考虑的工具。比如,2017年8月,特朗普政府正式开始对中国进行所谓的“301调查”,但在前期美国决策者内部讨论中,特朗普认为美国需要中国在朝鲜问题上的持续支持,而且不想让人理解为以中国为目标,将备忘录中的“中国”字眼去掉,以免影响与习近平主席的交情。鲍布·伍华德:《恐惧:川普入主白宫》,林添贵译,台北:远流出版事业股份有限公司,2019年,第374页。随着2018年初美朝缓和局势的急剧出现,经贸冲突重新成为中美关系的焦点。

第三,特朗普访华的经贸成就。2017年11月,特朗普顺利访华,在享受了极高规格的待遇后,又带回了高达2535亿美元的经贸大单,利益收获巨大,向国内交了一份满意的答卷,获得了外交上的“成就”。“President Donald J.Trumps Visit to China,” The White House, November 10, 2017, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-visit-china/.虽然2017年首次中美战略经济对话的效果不太理想,即双方并没有达成共识,没有发表联合声明,但特朗普访华带来的经贸成就也使得2017年中美关系中经贸摩擦并没有成为核心议题。中国在经贸问题上的诚意,换取了特朗普在议题设置上的暂时延后。

总体而言,2017年中美经贸摩擦被暂时搁置,而后在2018年至今成为最为核心的冲突议题,体现了美国战略需求下不同议题的优先顺序的变化。

(三) 现实竞合的沟通

2017年成为朝核问题转折的关键性一年。特朗普就任后,將朝核问题作为美国安全的优先考虑项,改变奥巴马的接触政策,转为极限施压政策,试图通过政治、经济、安全等方面的高压,逼迫朝鲜放弃核武器。事实上,奥巴马执政后期,对于朝鲜核试验所展示的技术进展以及危害能力突破已进行了各项应对策略评估,但由于地面入侵难以确保免遭核报复,以及奥巴马将去核作为谈判先决条件,朝核危机已是日益紧张与升级。鲍布·伍华德:《恐惧:川普入主白宫》,林添贵译,台北:远流出版事业股份有限公司,2019年,第153—161页。为了缓解安全威胁和外交建树,特朗普对中国的角色十分期待,因此对朝核问题的立场协调和中国作用的期待成为2017年中美战略沟通的核心内容。

第一,特朗普对中国作用的高度期待。由于朝核问题的解决对于特朗普执政成就的重要性,特朗普在2017年对于朝核问题的相关言论不断,试图改变朝核局面。一是相关的战争言论上升,比如4月航母作战的言论,8月扬言对朝鲜进行“火与怒”的战争,9月在联合国称朝鲜领导人金正恩为“火箭人”等。加之美韩的军事同盟演习,金正恩的对等导弹试射升级,2017年朝鲜半岛战争风险极大上升。在对朝鲜施加影响力方面,特朗普对中国的角色给予了高度期待,认为中国对朝鲜存在极大的影响力。他在“推特”上发言,认为只要中国愿意发挥作用,朝鲜肯定会妥协和就范。但实际上,特朗普的高度期待是一种策略性的考虑,同时也是一种过高的估计。

第二,朝核议题成为中美战略沟通的核心问题。在2017年中美战略沟通过程中,朝核问题成为核心议题。双方在首脑通话、首脑会晤以及战略对话过程中,将朝核问题及双方态度作为核心议题,陈述双方在朝鲜去核问题上的共同立场和利益,强调对朝鲜制裁的重要性,特别是特朗普一再强调希望中国发挥更大作用。在4月海湖庄园的首脑会晤中,习近平主席长时间地、深入地向特朗普陈述朝核问题由来及其复杂性以及中国角色的复杂性,力图让特朗普形成对于朝核问题复杂性的正确认知。中华人民共和国外交部:《王毅介绍中美元首海湖庄园会晤情况》,2017年4月8日,https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/bmz_679954/1206_680528/xgxw_680534/t1452260.shtml。此后,傅莹在5月2日公开文章中陈述了中国对于朝核问题的立场,指出朝核问题解决的关键在于朝美双方的对话,中国一贯主张无核化以及积极发挥调停角色。傅莹:《朝核问题的历史演进与前景展望》,中国新闻网,2017年5月1日,http://www.chinanews.com/gj/2017/05-01/8213207.shtml。8月5日,联合国安理会通过对朝制裁方案,中国为了维护自身利益以及东北亚安全格局的稳定,支持并执行了联合国该项决议。安理会的该项决议禁止朝鲜所有的煤炭、铁和铁矿石、铅和铅矿石以及海产品出口,对9名参与银行业务和军事业务的朝鲜人实施制裁。9月11日,安理会出台对朝制裁的2375号决议,随后中国于9月23日颁布公告:“禁止进口朝鲜纺织品和减少向朝鲜出口精炼油等;而后,中国的五大国有银行也表示不再接受朝鲜个人和公司新开账户,甚至通过禁止新存款来‘清退’朝鲜人的现有账户。9月28日,中国政府进一步宣布,朝鲜实体或个人在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业应自联合国安理会2375号决议通过之日起120天内关闭,中国企业在境外与朝鲜实体或个人设立的合资合作企业亦应按照上述安理会决议要求予以关闭。”《中国为什么加强对朝鲜的制裁?》,《金融时报》中文网,2017年12月16日,http://www.cbfau.com/cbf-201557316.html。由此,朝鲜面临最为孤立的国际环境,这也成为2018年初朝鲜立场软化的国际背景。

第三,特朗普政府对中国的战略需求。 2017年特朗普与中国战略沟通的重要内容就是获得中国在朝核问题上的战略合作。特朗普希望中国发挥更为重要的对朝影响力,即从政治、经济和安全等领域制裁朝鲜,逼迫朝鮮去核。这种战略需求一方面使得特朗普倚重中国,因此2017年特朗普政府对华的矛盾和冲突并未显现;另一方面,特朗普又试图以中国在朝核问题上的支持,作为换取美国在经贸、汇率等问题上缓和的条件。特朗普多次表态,如果中国在朝核问题上支持美国,那么美国可以与中国达成一个更好的经贸协议。在2017年7月中美战略与经济对话前后,特朗普抱怨中国对朝制裁决心不够,以此试图获取在战略对话中的要价。事实上,美国有不少声音批评特朗普政府将获取中国的战略合作作为朝核问题、中国政策重要交易。相关参阅:”Donald Trumps first meeting with Xi Jinping was all about business,” The Economist, April 8, 2017, https://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2017/04/coldly-transactional-china-policy;Joseph Bosco, “Time to End Wishful Thinking on Chinas North Korean Policy,” The Diplomat, August 5, 2017, http://thediplomat.com/2017/08/time-to-end-wishful-thinking-on-chinas-north-korea-policy/.

2017年,特朗普政府重点优先解决朝核问题,但所面临的困难较多,因此对中国的角色和作用给予了高度期待。这种战略上的需求,加之特朗普决意通过朝核问题的突破作为自己的外交建树,这就决定了2017年中美战略沟通中美国对华意图的呈现受到极大的制约,因为特朗普政府有求于中国。反之,随着2018年初朝核危机的缓和,特朗普对于中国的战略需求下降,因此经贸、台海和南海、意识形态等纠纷重新成为特朗普政府对华重点议题。美国朝野对华负面战略共识以2018年10月4日副总统彭斯对华政策演讲为代表,在双边和多边领域,美国对中国的战略定位全面转向竞争,尽管并非意味着直接遏制与敌对关系。Mike Pence, “Remarks Delivered by President Mike Pence on the Administrations Policy towards China at Hudson Institute on October 2018,” The White House, October 4, 2018, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-administrations-policy-toward-china/.

(四) 现实竞争的沟通

中美战略沟通的具体议题包括多方面,既有总体上战略意图的澄清,也有相关议题上双方政策的协调。就具体政策而言,除了上述重要的经贸议题之外,2018年台湾问题、南海议题以及中国的边疆民族问题等成为美国对华竞争政策中的重要内容,而这些议题均没有成为2017年中美战略沟通的核心问题。其基本原因在于特朗普政府的议题选择具有较强的策略性,从其战略需求和国内压力出发,如上文所述,2017年朝核危机的升级成为美国首要的国家安全威胁。

第一,对华议题的优先选择受到朝核问题的制约。从2017年朝核危机的事态来看,总体上的进程是随着美国极限施压的推行,朝鲜对等报复,到年底朝核危机逼近战争的风险日益巨大。特朗普也将朝核危机的解决作为上任后头等国家安全大事,在与中国的战略沟通过程中,一直试图获取中国的积极战略协助。在此重要的战略考虑下,特朗普及其政府对华的议题设置自然是由对朝需求占据主导,而台湾问题、南海问题以及中国边疆民族问题、意识形态问题等都在2017年受到一定的压制,并没有成为美国对华政策的首要问题。在形势发生急剧变化之后,2018年初朝美的试探性缓和姿态得到双方的积极回应,朝核危机的战争风险急剧下降。国际危机组织:《深度冻结及未来:让金特会成功举行》,2018年6月11日,https://www.crisisgroup.org/zh-hans/united-states/001-deep-freeze-and-beyond-making-trump-kim-summit-success。就此而言,特朗普政府对华的战略需求下降,因此在台湾问题、南海问题等议题领域主动发难的动力增强,而美国国内的相关政治和军事利益团体也是乘势从中积极推动。由此,2018年3月16日,特朗普签署所谓“台湾旅行法”,鼓励美国和台湾地区派遣高级官员互访,在两岸问题上从法案、军售等方面均有进一步打牌的趋势中国外交部发言人对此表示反对和愤怒,认为违反了一个中国原则和中美三个联合公报精神。参见:中华人民共和国外交部:《2018年3月16日外交部发言人陆慷主持例行记者会》,2018年3月16日,https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/jzhsl_673025/t1542945.shtml。;而南海的“自由航行”频率、风险等增大,美国在边疆、人权等问题上也是通过国内法案等挑事。

第二,领导人友谊的策略性考虑。特朗普喜好与领导人直接沟通交流,因此,中国也报之以对等的沟通渠道,即领导人之间的电话、通信、会晤等形式,保持密切的战略沟通。特朗普高度赞誉习近平主席,并强调领导人个人间的良好情感关系、工作机制的重要性。基于对特朗普式的谈判风格以及交往关系的考察,特朗普个人私人关系的建立是服从于双边关系建设和利益博弈需要的。因此,出于策略性考虑,维护与中国领导人的良好个人关系,加之在朝核问题上对中国的需求,在2017年良好领导人交往氛围的情况下,特朗普并没有全面出手,没有在安全和经贸领域展开与中国的战略竞争。

第三,战略需求下降与国内政治推动的结合。2018年3月初特朗普在“推特”上贸然改变口风,表示在可能的情况下与金正恩可以会晤。特朗普这种不拘一格的外交风格,是对朝鲜方面对话信号的积极回应,由此促成了2018年6月11日“金特會”。虽然美朝缓和,但朝鲜去核的道路仍非常艰巨,不过朝核危机所带来的战争风险与美国困难抉择的压力已大大下降,由此,美国对中国的战略需求也相应下降。在此战略需求下降的情况下,美国国内传统的对华强硬势力以及在台湾议题、南海议题、边疆和人权议题等方面强势的势力积极活动,特朗普也顺势在此多个领域全面开展对华竞争,由此2018年初中美战略竞争的格局初步形成。吴心伯:《美国对华政策的重大调整》,复旦大学一带一路及全球治理研究院,http://brgg.fudan.edu.cn/articleinfo_509.html,2019年1月28日。

四、 战略意图类型与中美战略沟通的成效

通过对特朗普执政第一年中美战略沟通的理论和案例分析,就成效而言,本文总结如下:总体来说,中美战略沟通取得了具体的成效,比如沟通机制的确立,包括领导人的电话、通信和会晤机制,中美四个战略对华机制的升级等;在相关敏感议题上保持了美国对华政策与表态的稳定,比如台湾问题、经贸问题等。总体上,2017年的中美关系比预期发展得好,当时有学者形容是低开高走态势,甚至乐观预期超过奥巴马时期。但是,随着2017年底美国新版《国家安全战略报告》对华战略竞争对手定位的出台,2018年中美的全方位战略竞争态势加剧,双方在台湾议题、经贸冲突、南海问题、边疆民族问题、人权问题、意识形态问题等领域的冲突迹象日益明显,而且呈现出全方位的战略竞争态势。总结2017年中美的战略沟通,可以获得如下的规律性启发。

第一,特朗普自身的个性与偏好很重要,但不是居于核心的决定因素。执政初期,特朗普的独特经历和个性使得他个人对中美关系的破坏性影响甚大,因此对于他个人因素的关注成为研讨中美战略沟通的重点。特朗普政府的对外政策也并非完全对于美国自由主义及美国外交传统的偏离。相关分析参见:谢韬:《大历史视角下的特朗普政府政治》,《人民论坛·学术前沿》2018年第11期,第6—19页。但是,通过案例的比较分析发现,特朗普个人的因素虽然是重要的维度,但不是决定性的因素。特朗普组建的团队及其内部关系,对华的不同派系势力的角逐,以及国内外政治压力,都会对特朗普的政策实施产生影响。即使从他自身因素来说,特朗普对外政策理念的贯彻也具有阶段性。在第一和第二阶段,他身边的团队成员,尤其是蒂勒森、马蒂斯、麦克马斯特(Herbert McMaster)等能够对其形成一定的纠偏作用。但特朗普强调团队成员对其忠诚,所以相关极端势力、附和其特性的成员逐渐占据团队的核心位置。目前特朗普已经进入施政的第三阶段,其个人因素在团队的支持下更为强大,未来对华负面与竞争态势将更为严重。Thomas Wright, “Trumps Foreign Policy is no Longer Unpredictable,” Foreign Affairs, Jan.18th, 2019.

第二,领导人与国内政治需求的匹配甚为重要。从国内政治压力角度来看,特朗普政府对华的战略竞争与沟通受到国内政治的极大影响。举例来说,虽然2017年中美领导人交往较为顺利,特朗普对华的友好与理解姿态也较为明显,但面对国内政治的压力时,他保持着与国内政治高度一致的姿态。自2015年美国国内战略界对华战略大辩论,到2017年左右已形成超越党派的高度共识,即美国对华接触战略“失败”,他们认为,中国对美国的国家利益和全球领导地位形成挑战,因此美国必须对华强硬,开展全方位的竞争。Orville Schell and Susan L.Shirk, Course Correction: Toward an Effective and Sustainable China Policy, Task Force Report, Asia Society on U.S.-China Relations, February 2019.这也是2017年底美国对华战略竞争定位形成的基本背景,反映了特朗普自身的个性、政策理念已与美国国内政治形成了高度的匹配。这种匹配也决定特朗普自身个人因素与美国对华政策的一致性。尹继武:《特朗普的个性特质对美国对华政策的影响分析》,《当代美国评论》2018年第2期,第52—74页。

第三,美国对华战略意图受到对华战略需求的极大制约。从积极成效来说,中国在相关政策底线如台湾问题、美国对华遏制等政策表态上获得了美国的积极承诺。2017年美国没有在经贸、台湾、南海和边疆等问题领域持续发难,其根本的原因在于美国对华战略需求较大,即特朗普需要中国在朝核危机上全方位配合并支持,实施对朝鲜的极限施压政策。中国官方一直否认中国在美朝关系中的这种被动性。从2018年开始对于中朝关系的积极主动塑造,体现了中国对于维护自身国家利益的积极能力。对于2017年中国在朝核问题上对于美国的战略合作,时殷弘的战略判断深刻揭示了战略主动性的重要性,以及特朗普在战略问题上的“精明与残忍”。参见:时殷弘:《中国的东北亚难题:中日、中韩和中朝的战略安全形势》,《国际安全研究》2018年第1期,第19—28页;人大重阳网:《时殷弘“美国对华战略与中国应对”讲座在京举行》,2018年11月14日,http://rdcy-sf.ruc.edu.cn/Index/news_cont/id/52163.html。换言之,美国并非改变了对华负面的战略意图判断,而是这种意图受到对华战略需求的压制。一旦美国对华的战略需求消失,即美朝关系获得实质性的发展,那么美国对华的负面战略意图又将重新成为主导,这是对于中美战略合作的一个重大的挑战。

第四,中美战略沟通的结构性制约。中美战略沟通的成效的取得,其根本原因不在于具体的沟通技术、技巧与细节,而在于宏观与战略上双方结构性差异的认知及其协调,这种因素占据主导位置。加强对特朗普的谈判研究,是推进中美战略沟通成效的重要环节,但本文的重点并非在技术与细节,而是战略沟通的政治过程及核心要素分析。关于特朗普的谈判风格分析,参见:邓聿文:《特朗普的谈判策略与美中经贸谈判前景》,《金融时报》中文网,2019年2月13日,http://www.ftchinese.com/story/001081423?adchannelID=1100& full=y。George H.Ross, Trump-Style Negotiation (New York: John Wiley & Sons Inc., 2006).比如,领导人之间的情感联系并不能超越国家利益与国内政治的压力。无论特朗普对大国领导人的好感是否真实,他都不可避免地依据美国的国家立场、利益以及国内政治需求进行思考,所以对于领导人的情感沟通机制不能给予过度的期待。而特朗普所展现出的理性和富有策略的一面,也应该更多从他善于将情感、私人渠道作为交往、谈判工具使用的角度加以理解。中美战略沟通的根本性制约因素在于两个国家在国内政治、政治体制以及发展模式上的差异,由此产生不同的认知方式、战略意图以及行为模式。

特朗普时期的中美战略沟通的案例比较分析,是美国国内政治压力、战略需求与领导人因素相结合的典型案例。在中国的积极作为成为常量的情况下,中美战略沟通的效果很大程度上是由上述三种因素的结合尤其是匹配程度所决定的。由此带来的启发是,中国必须具有影响美国国内与需求的能力,才能取得积极的沟通效果。

五、 结 语

中美关系的一个根本性难题是双方的战略互信问题,即双方对于彼此的战略意图存在诸多的误解和误判。王缉思、李侃如:《中美战略互疑:解析与应对》,北京:社会科学文献出版社,2013年;王缉思、午胜奇:《中美对新型大国关系的认知差异及中国对美政策》,《当代世界》2014年第10期,第2—7页。具体而言,在战略定位、政策协调以及安全、经贸等问题领域中,中美双方有诸多冲突与争端。自特朗普执政以来,美国国内政治和领导人的变化使得中美战略沟通的重要性更为突出。基于特朗普执政第一年的案例,本文集中分析了在领导人与国内政治以及战略需求制约下的中美战略沟通的成效差异,在理论和实践方面具有一些价值。

首先,从理论价值来看,本文分析考察了战略沟通过程中领导人与国内政治因素的作用及其机制问题。传统上关于战略沟通的研究一般聚焦于具体的信任、战略意图的认知差异问题,但没有系统研究领导人与国内政治的相互作用及其机制。而且大多强调领导人的重要性,或者沟通技术、谈判细节、战略文化等因素的作用。主流研究的焦点均在谈判技术、文化和风格等,参见:Arthur Lall, How Communist China Negotiating (London and New York: Cambridge University Press, 1968);Alfred D.Wilhelm, Jr., The Chinese at the Negotiating Table: Style and Characteristics (Washington, DC: National Defense University Press, 1994);Kenneth T.Young, Negotiating with the Chinese Communists: The United States Experiences, 1953—1967 (New York: McGraw-Hill Book Company, 1968);Richard Solomon, Chinese Political Negotiating Behavior, 1967—1984 (Washington, DC: Rand, 1994).通過本文的分析发现,即使领导人如此具有个性、与众不同,在战略沟通过程中,领导人的交往能够对双边关系起到一定引领作用,但也不能忽视其背后的战略需求、国内政治的压力等更为根本性因素的作用。进而,战略沟通的作用在于明晰为何成效具有差异性、其背后的影响因素是什么等普遍性问题。特朗普政府战略需求的变化,以及美国国内政治近些年所形成的对华负面战略共识,是影响战略沟通成效的背景性、结构性因素。

其次,本研究对于进一步研判中美战略沟通的推进因素有一定的实践价值。通过案例分析可以发现,美国对华战略意图呈现的具体过程,以及对华负面战略定位的形成,相当程度上国内政治是决定性因素,这带给我们的启发是,中美战略沟通中首脑外交起基础性的引领作用,但其作用不可给予过高期待。尹继武:《共识变迁的国内政治逻辑——特朗普上台后中美战略共识的稳定性分析》,《当代世界与社会主义》2019年第1期,第34—41页。更为重要的是,如何看待、塑造美国对华政治的战略判断,将中国的善意战略意图有效地传递给美国,同时考察为何美国形成了对中国的内政外交高度一致的负面认知。另外,中美战略沟通中如何认识美国领导人与其战略需求的关系是一个重要的问题。特朗普确实是非常重要的战略沟通对象,而且基于他在国内政治中地位趋于稳固,未来将发挥更大的作用。但特朗普的政策偏好不仅仅在于从中美战略博弈中获取实际利益,更在于他及美国政府的对华战略需求,以及美国领导人与美国国内政治要求的结合。从战略意图的认知偏差来看,美国认为中国的发展模式及其外交行为对美国形成了根本性的挑战,所以中国需要思考为何美国会形成对中国的认知偏差,以及如何塑造美国对华正确的认知,这是战略沟通中消除误解的基础工作。首脑外交、面对面外交的价值更多在于防止误判、形成积极的情感联系、发现对方的隐藏意图等,但难以化解两个国家之间根本的利益差异与冲突。Marcus Holmes, Face-to-Face Diplomacy: Social Neuroscience and International Relations (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

最后,需要塑造中美共同应对的战略任务。从2017年的案例可以明显看出,中美在朝核问题上利益的部分一致性,对于美国对华的战略意图判断以及全方位战略竞争的态势具有相当的抑制作用;而随着朝美关系的缓和,这一共同战略任务及其需求的减弱,使得美国对华负面战略定位及其竞争进一步加剧。因此,未来如何在传统安全与非传统安全领域中探索中美的共同合作与安全应对机制是重要的研究课题。进一步而言,在美国转而确立比中国更为紧迫的对手甚至敌人的过程中,中美之间的战略互信及战略沟通的空间和成效将大大增加。