以方求圜:闵明我《方星图》的绘制与传播

2019-09-10李亮

摘 要 通过讨论意大利传教士闵明我《方星图》的绘制方法,分析了该星图在比利时传教士南怀仁《灵台仪象志》星表的基础上,如何借鉴法国传教士巴蒂星图的投影方法,用以完成这种“以浑圆为立方”的独特星图。此外,还讨论了《方星图》的特点及其用法,以及清代士人阶层对这种新式星图的反响。通过梳理该图现有不同藏本,分析了该星图在朝鲜李朝以及欧洲的传播和使用情况。

关键词 闵明我 巴蒂 方星图 中西会通

中图分类号 N092: P1-09

文献标识码 A

明清之际,大批西方耶稣会传教士来华,他们利用传播西方科学知识作为传教工具,借此达到传播天主教的目的。在这些传入的西方知识中,最受中国士人阶层关注的就是其中的天文历法和地图等内容。尤其一些最新绘制的天文星图和地图,极大地改变了当时中国人对宇宙和世界的认识。

崇祯年间,徐光启奉命改革历法。在其建议下,邓玉函(Johann Schreck,1576—1630)、汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1592—1666)和罗雅谷(Giacomo Rho,1593—1638)等传教士得以进入新的历法改革机构历局,开展西方天文著作的翻译工作,以此为新历法的制定提供支持。期间,中国官员和传教士们还开展了一系列的天文观测活动,完成了恒星经纬度的测定,并绘制完成多种星图,这些星图大多运用了西方的绘图和投影技术,具有明显的中西合璧特征[1]。

入清之后,清廷正式采用西洋历法作为官方历法,西方传教士以钦天监监正或治理历法的身份主持钦天监的日常运作。在康熙、乾隆和道光三朝,清廷又陆续的开展了多次系统地恒星观测活动,编修了《灵台仪象志》《仪象考成》和《仪象考成续编》等著作。这些著作中都包括了当时最新的恒星星表,钦天监也在此基础上,绘制了一批融汇中国传统天文学和西方天文学知识的全新星图。其中,闵明我(Claudio Filippo Grimaldi,1639—1712)于康熙年间绘制的《方星图》,就大胆借鉴了当时西方最新的球心投影方法,在各类中西星图中独树一帜,颇具有影响。

一 闵明我与《方星图》

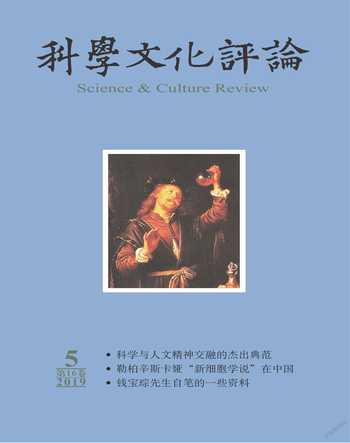

《方星图》是闵明我于康熙五十年(1711)绘制的一种新式星图,共计9幅,包括方形星图6幅、例图和附图3幅,以及“方星图解”和“方星图用法”文字各一篇,落款為“康熙辛卯岁仲春,治理历法极西闵明我制”。目前,中国国家图书馆①和法国国家图书馆等地藏有该图的康熙刊本(图1)。

《方星图》的作者闵明我,字德先,出生于意大利皮埃蒙特省,1666 年经由里斯本启程前往中国传教。在康熙“历狱”期间,由于一位名为闵明我(Domingo Fernández Navarrete,1610—1689)的多明我会传教士潜逃至澳门,为了避免羁押的传教士因其逃脱而受牵连。克劳迪奥(Claudio Filippo Grimaldi,即意大利传教士闵明我)自告奋勇,冒名顶替返回拘禁地,自此以闵明我的身份开启了长达 43年的在华传教历程。历狱事件结束后,南怀仁以修历为名上疏康熙,请求传教士中“内有通晓历法,起送来京,其不晓历法,即令各归各省本堂”[2]。康熙十一年(1672),闵明我因通晓历法,得以迎送入京,成为南怀仁在钦天监的得力助手,并在南怀仁病逝后替补其治理历法的职位[2]。

闵明我在主持钦天监期间,主要编撰了《交食表》和《方星图》等著作。其中,康熙四十二年(1703)二月初六日,闵明我因疆土广拓,请增衍历法书表,他认为“幅员既已开展,交食所需之表,旧表所无。若不增衍,皆属远臣任历之缺典”[3],要求在旧表的基础上,教习官生推衍新的“黄道九十度限表”和“太阳高弧表”①,此表最终于“康熙四十三年(1704)季夏告竣,较前衍表之法,力省而功倍”[3]。此外,闵明我还希望利用新的投影方法绘制星图,从而达到“按图以窥天,不烦指示”[3]的效果,这就促使了他的另一著作《方星图》的形成。

在《方星图》的“方星图解”中,闵明我先是指出了制作球形浑象颇为不易的问题:

从来符合天象而无毫发参错者,惟浑天仪之制为首推也。然非范金为球,断不能中规而适用。其他木球、纸球最易伸缩,难求其准,且需托以架座,携带维艰,不得有随地测视之便。于是创为星图,藏之笥箧,实称轻便。有为一平圆之简平规者,有为剖浑圆为南北两星图者,俱各得视学之妙蕴。[4]

不过,绘制星图虽然可以避免浑天仪携带和使用不便的问题,且星图有着多种不同的形式,可以满足视学上的不同要求。但是,普通的星图也有其自身弊端,如星图的边界区域会产生较大变形,而且星座通常被分绘于南北两张不同的图上,使用起来依然不便②。于是,他试图将天球球体转为正立方体,绘成方星图,并认为“若今方图之制,悉免前弊,不变星座之形状,使学识星者按图以窥天,挨次识认,不烦指示,即可了然于心目,而周天之星名可历历而呼之也”[4]。此外,他还强调这样的设计也更加符合光学的特征:

尝按视学论,人目之能视,张目出光至所视之界,皆成三角形。其角若在四十五度,则适当其可。其角若过六十度,则所视亦不真确,故书家亦以四十五度为规作画,人莫不喜其深远而受看。若越此规,无不厌观,而鲜趣。[4]

闵明我认为,按照视学即光学的特征,人眼的视野呈角锥形,当其为45度时,形象最为逼真,这也是画家们常以此度数范围来作画的原因。而方星图正是“以浑圆为立方,按视学之理,以人目居地中心,设地为六面立方之体。上下四傍各九十度,皆若水晶玻璃之能透光者”[4]。该星图的上下两幅,各以南北赤极为心,环极各以45度直线界,直线为经度线、圆线为纬度线,各边皆分缀度数,亦可度量。中间的四幅则分别以春分、夏至、秋分和冬至为中心,赤道居中,南北左右各距四十五度。依据这样的投影方法,即可实现“按表缀星,恰与天象脗合矣”[4]。

二 《方星图》绘制方法及用法

闵明我的《方星图》特点鲜明,可谓独树一帜。前人研究中,曾多次提及该图与法国传教士巴蒂星图之间存在一定的联系。如潘鼐指出“闵明我的《方星图》(1711年版)采用1612年格林伯格创制的、1674年法国巴尔第(I. G. Pardies)继用的心射切面投影法绘制”([5],页682),韩琦亦指出《方星图》“根据法国耶稣会士巴蒂斯的星图而作”([6],页95)。闵明我《方星图》与巴蒂星图的基本特征非常相似,两者之间的联系也显而易见,不过《方星图》究竟运用了哪些绘制方法,其实际用法又如何?这些仍需要作深入的分析和讨论。

1. 对巴蒂星图的借鉴

巴蒂(Ignace Gaston Pardies,1636—1673)生于法国波城,1652年加入耶稣会,曾一度教授古典文学,写过许多散文和诗歌等短篇作品。在担任高级教士之后,他在巴黎的路易大帝学院(College of Louis-le-Grand)教授哲学和数学,并发表了一些关于物理学,数学和光学的著作([7],p.159)。法国《拉努斯百科全书》称他为“几何学家”,美国《科学家传记辞典》称他为“物理学家”,但其主要社会身份则是“耶稣会教士”。巴蒂曾密切关注过法兰西科学院的早期活动,积极地与惠更斯、牛顿和莱布尼兹等著名学者通信,并与罗马的著名耶稣会士基歇尔(Athanasius Kircher, 1602—1680)保持长期联系。巴蒂著述颇多,其中最具影响的就是《几何原本》(Element de Geometrie)[8]。据记载,白晋(Joachim Bouvet,1689—1691)曾建议使用巴蒂的《几何原本》作为给康熙皇帝的教科书[9]。他的这一著作成为此后《数理精蕴》中《几何原本》的底本。

值得一提的是,巴蒂在致科学院院士的信中多次提到过中国,他对中国也怀有的一种敬慕与好奇的感情[8]。他与来华传教士颇有联系,其多种著作也被带到中国。在《北堂书目》中,就能发现他的多种著作([10],页147—149,697)。

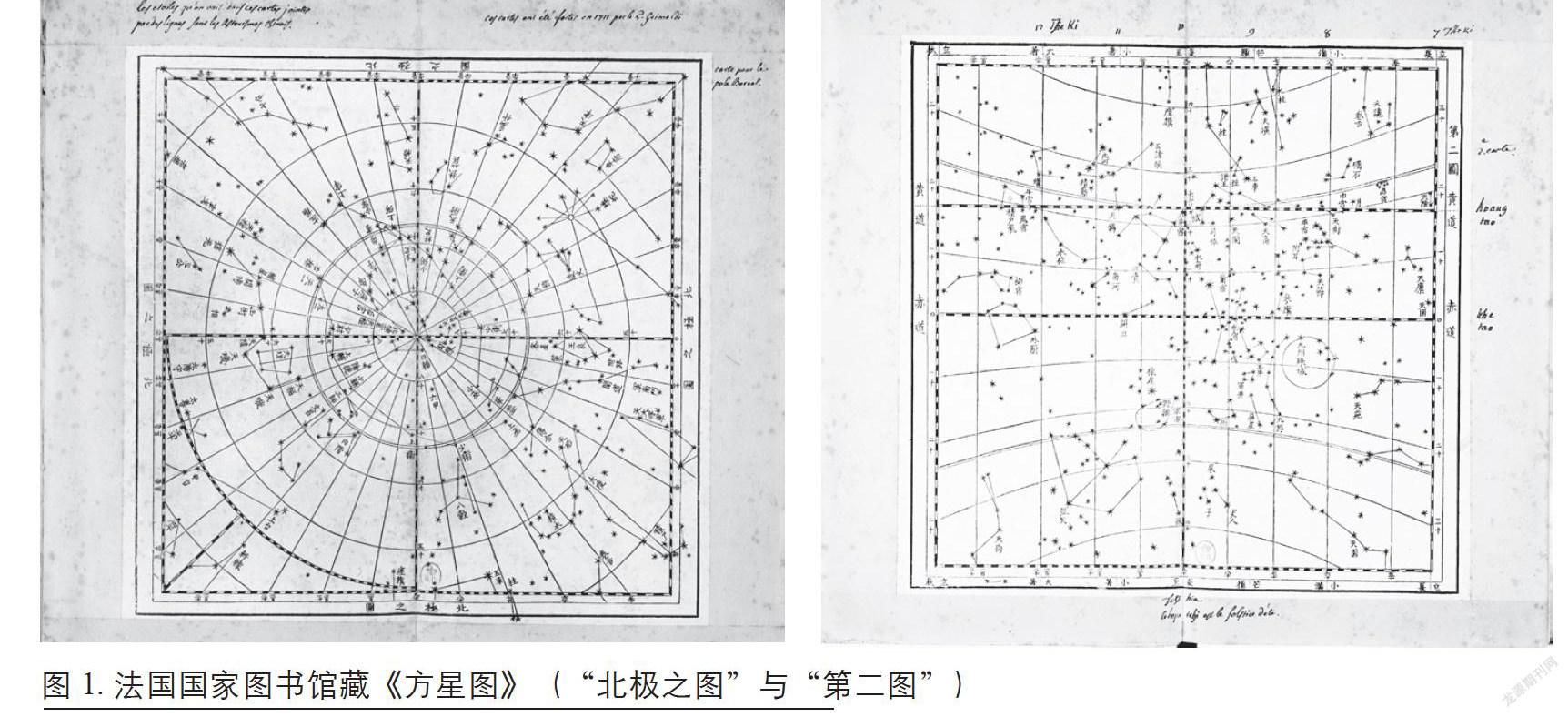

巴蒂的《天体图》(Globi coelestis)①是在他去世后,于1674年出版的。该图由六幅方星图组成,第一和第六张星图的范围分别从赤道两极至北纬和南纬45度,中间四幅则分别以春分、夏至、秋分和冬至为中心(图2)。这些图都采用了球心方位投影的方式,且每幅图的左边和右边分别附有拉丁文和法文的注释文字。

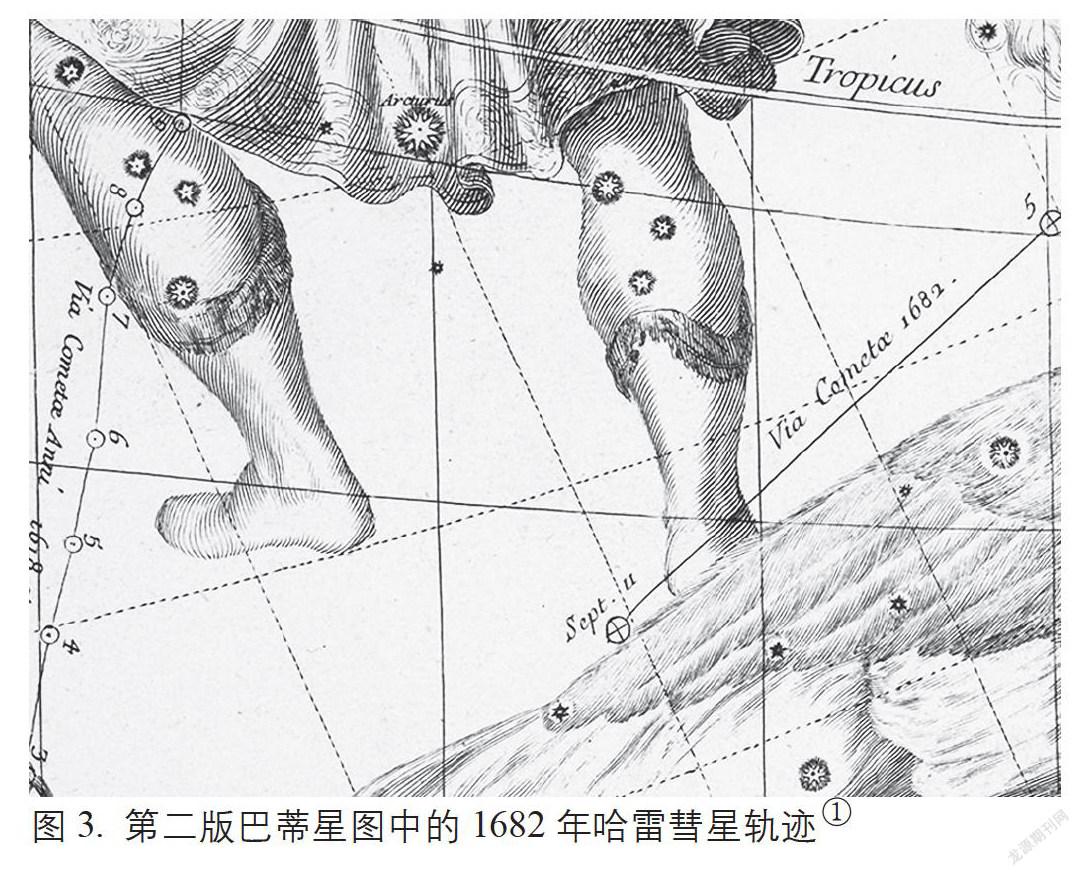

巴蒂的星图在首次出版后,又于1690年发行了第二版②。该版增加了一些新的内容,包括自1674年以來新测彗星的轨迹(图3),并调整了部分南极附近的星座③,如增补了纪念英国查理二世(Charles II,1630—1685)国王的“查尔斯橡树座”④。1700年前后,该图又出版了第三版。

巴蒂星图的星座图像深受德国天文学家拜耳(Johann Bayer,1572—1625)星图集《测天图》(Uranometria,1603)的影响。根据巴蒂星图第二版的文字说明可知,该图最初绘有63个星座,共计1481颗星,其中有些星的信息源自里乔里(Giovanni Battista Riccioli,1598—1671)、拜耳和开普勒等人的星表⑤。

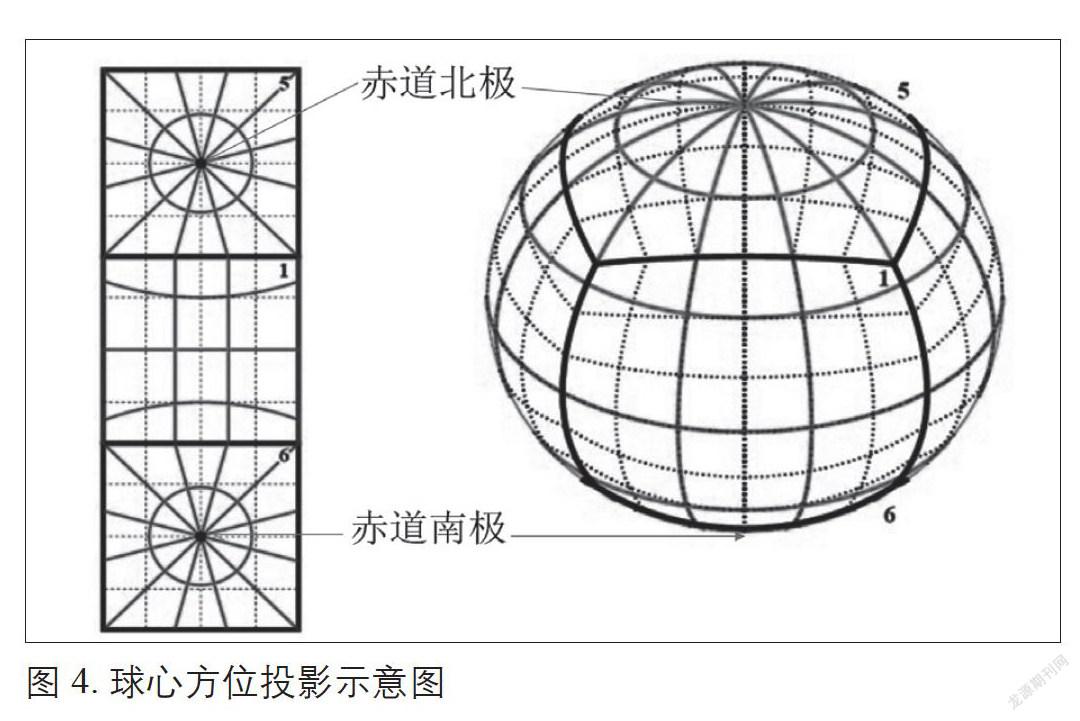

与当时西方大多数的星图和天球图不同,巴蒂采用了以地球为中心的球心投影(Gnomonic projection)。这种投影方法,常被用于制作日晷,因此亦称日晷投影。球心投影是方位投影之一,以球心为投射中心,把球面上的各点投射到相应的切平面上。使用这种投影的星图,将宇宙想象成一个六面体而不是球体(图4)。星图上所呈现的,则是人从地球仰视天空的视角,这与西方星图中更普遍使用俯视的“上帝视角”不同。不过,这样的视角却更符合中国星图的习惯②,如戴进贤的《黄道总星图》就曾将其所依据的布鲁纳奇星图的俯视视角调整为符合中国传统的仰视视角[11]。

球心方位投影在古代西方通常被用于日晷的设计,却很少被用于将天球投影至平面,用于绘制星图和地图的实例则更少。在巴蒂之前,该投影在星图上的运用,大概只有开普勒在其著作《蛇夫座脚部的新星》(De stella nova,1606)中采用过[12]。这是开普勒的一本关于1604年超新星的书,书中的一幅插图描绘了位于蛇夫座的开普勒超新星,即采用了这种投影方式(图5)。

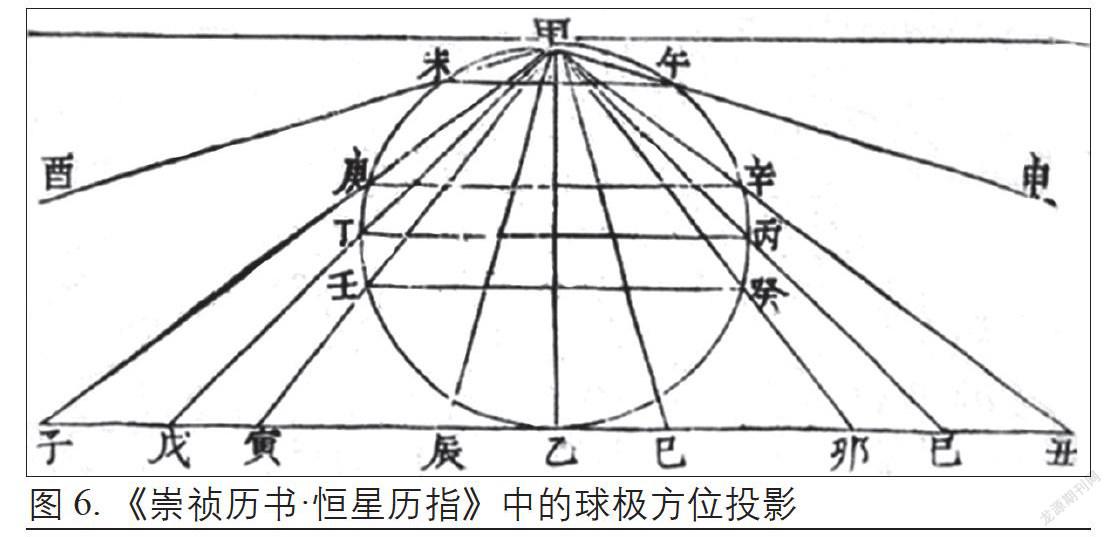

西方几何投影以及几何画法知识,在明末就已传入中国。对此,《崇祯历书》中就多有涉及。如《恒星历指》“以度数图星象”章节就记载有:

凡于平面图物体,若依体之一面绘之,定不合于全体,必依视学以物影图。物体或圆、或方、或长短,各用其远近明暗斜直之比例,则像在平面,俨然物之元体矣[13]。

在《恒星历指》中,汤若望等耶稣会士讨论了几何投影的作用及必要性,介绍了几何投影的分类,阐明了在天文学使用几何投影的意义,以及几何投影的原理,为引入画法几何打下了基础([14],页88)。虽然该书中并未涉及球心方位投影的知识,但却清楚地介绍了与其类似的球极方位投影等内容(图6)。

2. 星官及依据星表

据 “方星图解”,图中各星都是“按表缀星”,即依据星表的经纬位置进行各星的绘制。全图共绘有一等星16颗、二等星68颗、三等星208颗、四等星513颗、五等星339颗、六等星721颗,外加气(星云)11座,共计1876星。这一星数远大于巴蒂星图的1400余颗,并且《方星图》明显继承了中国传统星官体系。可见,《方星图》虽然在投影方法上参照了巴蒂星图,但其依据的星官体系和星表则另有所本。

由于中西文化的差异,导致明清时期传教士们所绘制的新式星图,无法直接照搬西方的体系,必须做出一定的调整,以避免与中国传统的三垣二十八宿体系相冲突。在崇祯年间,最初引入西方天文学时,对中国传统星座的处理,大致有以下几种不同的处理方式。第一种是完全废弃某些星官;第二种是星官的实测星数与旧图记载不相吻合的,对于这一类星官,基本上保留了原来的名称,只是对所含星数作适当的增减;第三种则比较特殊,属于废弃后又再次恢复者。可以说在明末时,中国的星官体系就曾经历诸多的调整[11]。

到了康熙年间,南怀仁请求另制作新仪,以取代元明两代遗留的旧式天文仪器,以便更好地对恒星进行测量。康熙八年(1669),他主持编撰《灵台仪象志》十四卷和《仪象志图》两卷。书中除了详细叙述天文仪器的构造、安装和用法等,还提供了不同的恒星星表,包括有“黄道经纬仪表”“增定附各曜小星黄道经纬度表”“赤道经纬仪表”“增定附各曜小星赤道经纬度表”和“天体恒星出没表”等。

其中,“黄道经纬仪表”和“增定附各曜小星黄道经纬度表”使用黄道经纬仪所测。前者历元为康熙壬子(1672),共有一至六等星1367颗,按十二宫从降娄戌宫至娵訾亥宫分别列有黄道经度,所取黄道岁差值为每年51秒。后者则包含增订小星509颗,其中五等星4颗,六等星500颗,气5座,共1876颗。

“赤道经纬仪表”和“增定附各曜小星赤道经纬度表”使用赤道经纬仪所测。前者历元为康熙癸丑(1673),共有一至六等星1368颗,各星按赤经从0度至360度依次递增排列。后者则包含增订小星508颗,其中五等星4颗,六等星499颗,气5座,亦共1876颗。

《方星图》采用赤道坐标,上面绘制有1876星,这与《灵台仪象志》的“赤道经纬仪表”和“增定附各曜小星赤道经纬度表”的星数总和一致。由于《灵台仪象志》完成时间比《方星图》早30余年,是其绘制之前最近的一次恒星观测和星表整理工作。《方星图》在恒星位置的绘制方面,主要就以此为依据,也成为了表述《灵台仪象志》全天恒星最完整的一套星图([5],页663)。

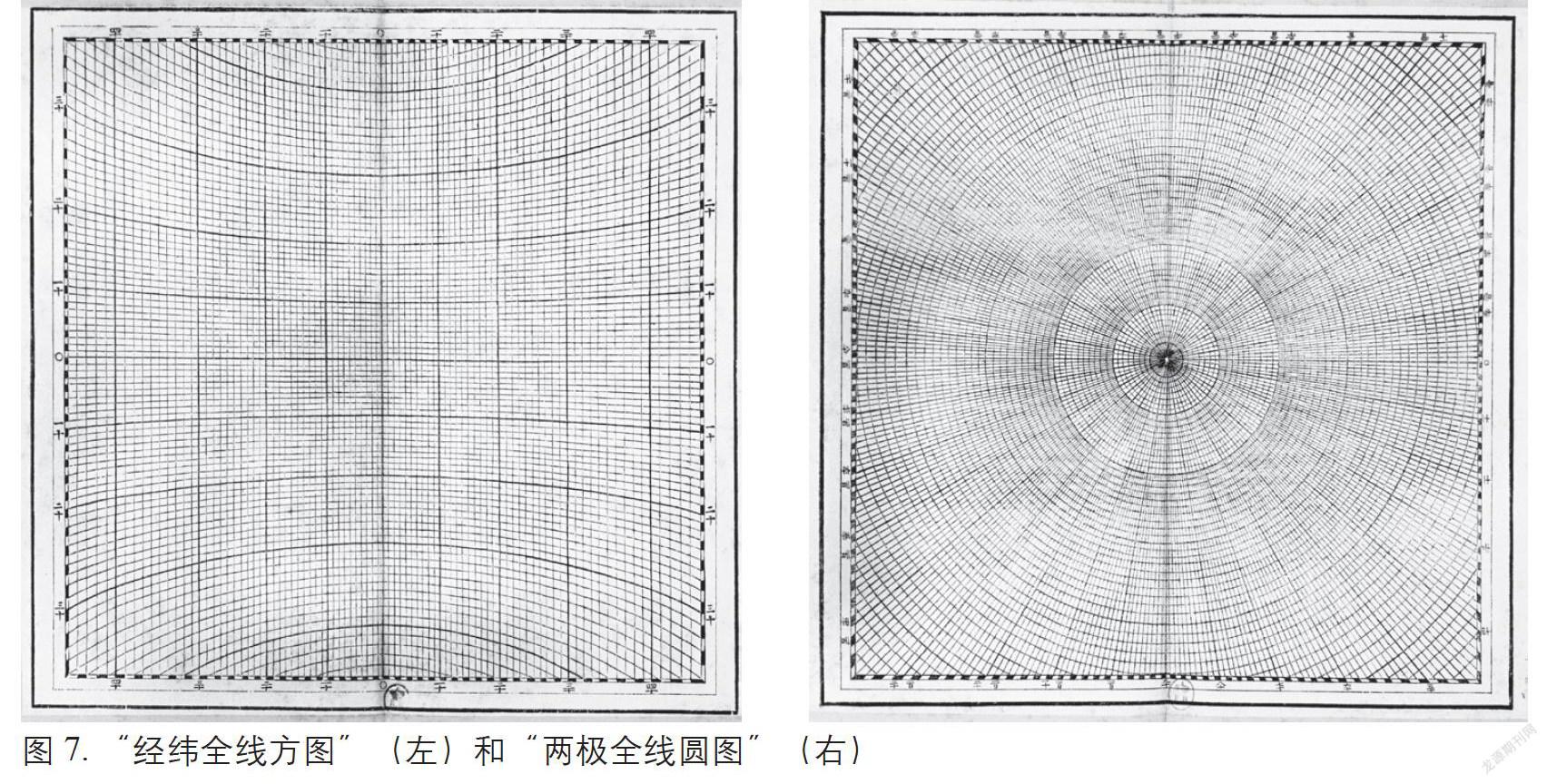

3.《方星图》的用法

《方星图》“以极至赤道九十度之弧面,补成直角之方面”,使得“星与星之相距不更,绰然胪列”[4]。这样的星图布局,加之配合周围的刻度标识,很方便用于识星以及查询各星经纬度之值。正如图解所言“凡认得一星,欲考其何经、何纬度?检图之某星,查径与边所分之度,即得何经、何纬度也。”此外,还可以在此基础上推求某星出入地平之时间等信息[4]。

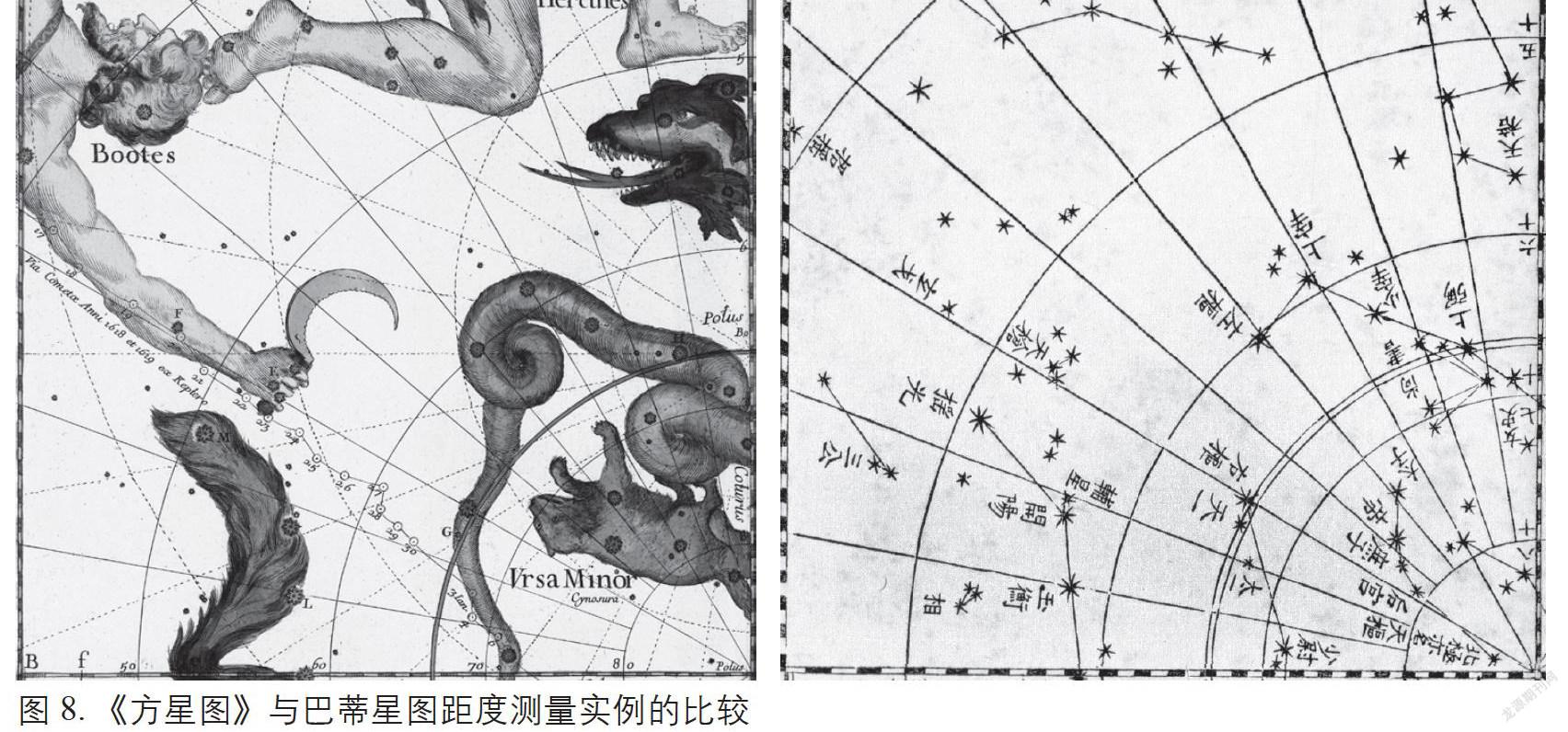

《方星图》将查认恒星之法总归为三条:“第一条,查其星经度;第二条,查某星纬度;第三条,查两星相距度数”。对于前两种用途,为了方便读取各星的经纬数据,《方星图》在提供星图之外,还给出了“经纬全线方图”和“两极全线圆图”两幅附图(图7),以作为测量简便之法。使用时,只需“随意将某图内之某星,用规矩取定移校全线之图即得” [4]。也就是说,通过事先提供方图和圆图坐标网线,用圆规量取各星在星图上的经纬距离,移至坐标网线上比对,即可直接获取经纬数值。

至于第三种情况,当两星经纬不同时,查其相距度,则需要依据另一种“象限图式”,使用规矩取定,然后“按甲、乙、丙等字为法,依法挨查所校象限仪之度”。而所提到的“象限图式”则绘于该图“北极之图”的左下方,融入星图之中,亦便于使用(图1“北极之图”和图2“第一幅”)。

在“方星图用法”中,闵明我还给出了求两星距度的三个不同实例。第一种是查北极图内“上弼”与“右枢”之距度,这属于两星纬度相同,经度不同的情况;第二种是查北极图内“上宰”与“七公第三星”之距度,属于经度相同,纬度不同;第三种是查北极图内“玉衡”与“摇光”之距度,属于经纬度皆不同。事实上,闵明我采用的“象限图式”,以及所列举的三个实例都源自巴蒂的星图。只是其介绍的顺序和采用中西的星名不同而已(图8)①。

三 《方星图》的使用与传播

《方星图》出版后,引起了清代士人的广泛兴趣,人们间竞相临摹,而且该图还远播朝鲜半岛乃至欧洲,在成为科学玩器的同时,也传播了天文与视学知识。其中,雍乾时期的学者沈大成(1700—1771)①就曾作有《天文方星图跋》,对该图评价颇高:

测天之器璇璣玉衡,后代有能者元郭守敬作仰仪,明李之藻作浑盖通宪,本朝刘德蕴②作简平规,皆以圜求圜,称绝妙矣。兹《方星图》,乃从江君松泉借得者,图为极西闵明我所制,而其弟蔗畦所影写,则以方求圜,别自立法。盖从笇数方内容圜,悟入者其心思可谓巧矣。[15]

据此可知,沈大成曾于清代经学家江昱(1706—1775)③之处得见闵明我所制《方星图》,此图乃由江昱之弟江恂④所影写。与此前李之藻等人所作浑盖通宪和简平规以圜求圜不同,《方星图》则以方求圜,别自立法,心思巧妙。此外,沈大成还提到,借得此图后,其友吴苍岩“酷暑挥汗,数日写竟装成”,为其摹写了一份该图,使他可以“自随行箧又增一宝矣”[15]。

18世纪初期,朝鲜李朝学者李瀷⑤在其著作中,也曾介绍过一种“西国方星图”,其特点与闵明我《方星图》的特征相吻合,这说明该图出版不久后即已传入了朝鲜[16]。例如,其中提到有:

分为六片,盖谓凡人目力所及,不过四方之一面,东西赤道三百六十度,则南北亦同,目力之及上下左右不过九十度,离作九十度方图,上下为二图,四方为四图,远近密,井然不差,其意极细。[17]

目前,在韩国全罗南道海南尹氏绿雨堂还保存有《方星图》的康熙刊本一份。此外,多家韩国的博物馆也存有该图的抄本,如韩国首尔历史博物馆、国立民俗博物馆等。首尔历史博物馆的《方星图》背面署名有“甲申孟夏梧山书”[18],为李朝学者徐昌载(1726—1781)于1764年绘制完成,该本省略了原图中顶面的象限图式,但增加了蓝色描绘的银河,星图中的三垣二十八宿等主要星官则以红点标记。国立民俗博物馆的《方星图》,采用“上文下图”,文字部分对图中星数和星等作有说明(图9和图10)。

此外,《方星图》也由传教士寄回欧洲。如前文提到法国国家图书馆藏《方星图》的空白处即注有法文注释,其内容除了涉及该图的基本信息,还有赤道、黄道以及二十四节气的法文标注。另据潘鼐研究,比利时传教士卫方济(François Noël,1651—1729)曾将南怀仁《灵台仪象志》同闵明我《方星图》作对比,并参考其他传教士所绘星图,编成一份《中西对照恒星表》。法国汉学家小德金(Joseph de Guignes,1721—1800)参照了卫方济的对照表,并利用《方星图》和巴蒂神甫的星图,以及法国天文学家腊羲尔(Philippe de La Hire,1640—1718)的星图,于1781年刊行两幅题名为《中国星图》的中西对照星图以及中西对照表。这些工作也是早期中西星名对照研究的重要成果,而《方星图》也正是其中主要的依据之一([5],页698)。

四 结语

闵明我的《方星图》在《灵台仪象志》星表的基础上,借鉴了法国传教士巴蒂星图球心方位投影的方法,形成了“以浑圆为立方”的独特星图形式。虽然巴蒂星图使用赤道坐标和以地球为中心的仰视天空视角,这与同时期的大多数西方星图有着一定区别,但这些特征却和中国传统星图的习惯较符合。闵明我对其融汇会通之后,使得《方星图》成为很好的识星以及恒星经纬度查询的工具。

《方星图》出版后,在清代士人间引起了广泛的兴趣,在成为科学玩器的同时,也传播了天文和视学知识。随后《方星图》传入了朝鲜和欧洲等地,不但被李朝学者所竞相临摹,而且为欧洲早期汉学家进行中西星名对照提供了资料。

参考文献

[1] 李亮. 皇帝的星图: 崇祯改历与《赤道南北两总星图》的绘制[J]. 科学文化评论, 2019, (1): 44—62.

[2] 张先清. 皇帝、朝臣、传教士: 耶稣会士闵明我与清初礼仪之争的一段插曲[J]. 广东社会科学, 2014, (5): 111—120.

[3] 闵明我. 交食表[R]. 法国国家图书馆藏, 康熙刊本.

[4] 闵明我. 方星图[R]. 中国国家图书馆藏, 康熙刊本.

[5] 潘鼐. 中国恒星观测史[M]. 上海: 学林出版社, 2009.

[6] 韓琦. 通天之学: 耶稣会士和天文学在中国的传播[M]. 上海: 生活·读书·新知三联书店, 2018.

[7] Kanas, N.. Star Maps: History, Artistry, and Cartography (Second Edition)[M]. Springer, 2012.

[8] 刘钝. 《数理精蕴》中《几何原本》的底本问题[J]. 中国科技史杂志, 1991, (3): 88—96.

[9] 韩琦. 康熙时代的数学教育及其社会背景[A]. 法国汉学(第八辑)[C]. 北京: 中华书局, 2003. 434—448.

[10] Verhaeren, H.. Catalogue of the Pei-T’ang Library[M]. Peking:Lazarist Mission Press, 1949.

[11] 李亮. 戴进贤《黄道总星图》的绘制、使用及传播[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版), 2019, (3): 205—213.

[12] Reinhard, F.. Uffenbach’s “Zeitweiser” published 1598[J]. arXiv preprint arXiv: 1407.0206, 2014.

[13] 徐光启等. 崇祯历书·恒星历指(卷3)[R]. 韩国首尔大学奎章阁图书馆藏.

[14] 杨泽忠. 明末清初西方画法几何在中国的传播[M]. 济南: 山东教育出版社, 2015.

[15] 沈大成. 学福斋集(卷57)[R]. 乾隆三十九年刻本.

[16] 石云里. “西法”传朝考(上)[J]. 广西民族大学学报(自然科学版), 2004, (1): 30—38.

[17] 李瀷, 安鼎福编. 星湖僿说类选·天地门[A]. 韩国古典影印大宝[M], 明文堂, 1982.

[18] 闵明我. 方星图[R]. 首尔历史博物馆藏, 徐昌载抄本.

To Make a Celestial Sphere with Cube:

The Compilation and Diffusion of “Cubic Star Map” by Jesuit Claudio Filippo Grimaldi

LI Liang

Abstract: This paper discusses the compilation of the “Cubic Star Map” by Italian missionary Claudio Filippo Grimaldi. It shows that the projection method of this map refers to the star chart of Globi coelestis by French missionary Ignace Gaston Pardies, and the stars were based on the star catalogue of the Belgian missionary Ferdinand Verbiest’s Disclosure on the Newly-Built Astronomical Instruments in the Observatory. In this way, Grimaldi achieved a unique celestial sphere with the shape of cube. In addition, it also discusses the characteristics and usage of the “Cubic Star Map”, as well as the response of the scholars in the Qing Dynasty to this new type of star map.By surveying the extant copies of this map, this paper also analyzes the diffusion and adoption of it in the Joseon Dynasty of Korea and Europe.

Keywords: Claudio Filippo Grimaldi, Ignace Gaston Pardies, Cubic Star Map, combination of Chinese and western science