基于IRD理论的现代农业园区规划研究

2019-09-10赵爽张旎昕

赵爽 张旎昕

摘要:随着乡村振兴战略的大力实施,现代农业园区快速发展,在“一带一路”倡议下,中外合作成果成功助力中国乡村振兴。本文以以色列农村统筹发展(IRD)理论为核心,通过剖析理论要点、总结成功经验,并以中以农业科技生态城总体规划为例,研究了现代农业园区规划的理论运用、产业发展、规划实施等内容,为现代农业园区规划提供思路。

关键词:园区规划;IRD理论;现代农业园区;规划研究;中以农业科技生态城

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.06.005 中图分类号:TU984.3/.7

文章编号:1009-1483(2019)06-0028-07 文献标识码:A

Research on Modern Agricultural Park Planning Based on IRD Theory: A Case Study on the Comprehensive Planning for Sino-Israeli Agri-tech Ecological City

ZHAO Shuang, ZHANG Nixin

[Abstract] With the vigorous implementation of the Rural Revitalization Strategy and the rapid development of modern agricultural parks, the achievements of Sino foreign cooperation have helped China’s Rural Revitalization successfully under the initiative of "The Belt and Road". Based on the theory of integrated rural development(IRD) in Israel, this paper studies the theoretical application, industrial development and planning implementation of modern agricultural park planning by analyzing the theoretical points, summarizing the achievements and experiences, and taking the overall planning of agricultural science and technology eco-city as an example, in order to provide ideas for the planning of modern agricultural park.

[Keywords] park planning; IRD theory; modern agricultural park; planning research; Sino-Israeli Agri-tech Ecological City

引言

我國农业园区从20世纪90年代开始快速发展,2000年前各地开始建立农业科技园区或示范园区,以展示、应用先进农业设施和农业高新技术为主;2001—2009年国务院出台一系列政策引导农业现代化发展,园区定位向产业培育、科技成果转化、物流配送等方面拓展;2010年以后农业园区定位向科技研发、交易展示、科普培训、旅游观光等方面拓展深化,不断注重带动区域的产业发展[1]。 新时代背景下农业园区发展重点的转变与IRD理论不谋而合。

2016年,在刘延东副总理与内塔尼亚胡总理的共同见证下,山东省政府与以色列农村发展部签署建设“中以农业科技生态城”合作协议。中以农业科技生态城建设将成为落实国家“一带一路”倡议、加快促进地方经济发展的重要内容。通过借鉴以色列成功经验,突出实用、适用、可持续发展,探索实践农业经营创新融资模式、运营模式、商业模式等。

1 研究综述

1.1 我国农业园区规划理论

当前我国农业园区发展日趋成熟,各类理论在各地农业园区实践中均起到了一定作用,总结国内现代农业园区规划的理论主要包括经济增长极理论、技术诱导变革理论、农业区位理论、复合生态农业理论、园区发展的规模效应理论等,以上理论从经济规律、农业技术、区位条件、生态环境、园区发展等不同方面,对现代农业园区规划进行了有效实践[2-10]。而新时代背景下,现代农业园区发展日趋复杂,仅从某一专业领域难以解决农业园区发展的瓶颈问题,IRD理论提出综合解决农业问题方案的优势逐渐凸显。

1.2 IRD理论概述

Integrated Rural Development Strategy农村统筹发展理论(简称IRD理论),由以色列韦兹发展研究中心创始人拉南·韦兹于20世纪50年代初于以色列雷霍沃特创立,理论体系的主要内容如下。

1.2.1理论核心

即使规划的目的仅仅是解决单一产业的问题(如工业或农业),也必须同时统筹、综合考虑其配套的支持体系及社会服务体系,仅从纵向进行单一产业的规划是无法解决问题的。

1.2.2理论假设

农业增长是农村发展的关键,农业的发展需要第二产业和第三产业共同发展,社会力量和社区在农村的发展中发挥着重要的作用。

1.2.3理论目标

通过创造新的就业机会,在农村地区创造收入来源;建立有效的经济、社会和公民服务体系;尽可能保持农村社会传统的亲属关系模式和社区生活。

1.2.4发展原则

(1)农业增长必须保持渐进;(2)农业增长取决于经济和社会因素;(3)支持体系是农业发展的先决条件;(4)坚持农民自治;(5)工业化是农村发展的必然要求;(6)非农业化是促进农村发展的一个因素[11]。

1.2.5统筹内容

依靠该理论体系开展的规划实践,在以色列建国初期对吸引犹太人定居、就业、屯垦,发展乡村区域经济起到了巨大作用。通过国家需求、省及市县利益的纵向统筹,各个经济行业及类别的横向统筹,规划地区经济、社会、环境方面的纵向统筹,达成不同层级行政主体间的协调、不同经济行业的融合,规划范围内经济、社会、环境等方面的整合(见图1)。经过60多年的发展,IRD理论逐步成熟,并在其指导下形成了一些典型案例[12]。

1.2.6规划方法

IRD理论指导下的规划方法,多年来在全球许多国家和地区实践,规划过程基本可以归纳为以下几个步骤:(1)现状诊断,数据整理与分析;(2)宏观规划,人口预测、提出战略定位并确定目标;(3)节点规划与统筹,包括对农业、工业、服务业、基础设施规划,社会影响、环境影响等统筹;(4)项目识别与准备。在完善规划过程的基础上,IRD理论重点突出以人为本的资源统筹,通过建立创新创业的机会、加强高端教育的支撑、提高对企业的政策支持、完善人才引进的机制等条件,增强地区的吸引力。在全球化竞争的背景下吸引更多人才移民到这里。

1.3 拉希什(Lakhish)地区经验

以色列建国初期,为号召新归国的移民到边境地区开垦荒地屯垦戍边,韦兹发展研究中心利用IRD理论,为拉希什地区做了首次规划,主要目标是吸引移民、增加人口,提供稳定的就业,达到粮食自给自足。到20世纪80年代,韦兹中心对该地区进行了规划修正,将产业方向由劳动密集型逐步向高科技创新型转变。如今,拉希什地区人口已从1958年的4000人增加到50000人,以莫沙夫、基布兹为主的村庄约50个,居住、医疗、休闲等配套设施完善,成为以色列高素质人才的聚集地。在农业经济优势的基础上,研发制造产业发展繁荣,以英特尔国际研究院、以色列南部废水利用研发中心作为地区的科技支撑核心,吸引了英特尔芯片、辉瑞制药、斯伦贝谢等一批科技创新型企业。

2 IRD理论指导下的规划实践

黄河三角洲农业高新技术产业示范区是全国第二个国家级农高区,中以农业科技生态城是其重要组成部分,总面积约10平方公里,北距东营中心城区约10公里。中以农业科技生态城总体规划运用IRD理论和方法,建立全产业链、高度融合、可落地、可持续的现代农业园区(见图2)。

中以生态城总体规划结合中国国情和东营的现状,针对农民组织化程度低、土壤水质高盐碱,农业产业化水平低等问题,利用IRD规划理论和方法,从提高地区的生产力、收入水平、产品附加值、就业机会等方面,提高整个区域的综合竞争力和可持续发展的能力(见表1)。

2.1 建立完善的全产业链条体系

按照国务院要求,黄河三角农高区要深入实施创新驱动发展战略,在盐碱地综合治理、土地经营管理机制、现代农业方面走在前列,在现代农业新型科研平台方面作出示范,在知识产权制度、科技金融结合等方面先行先试。

中以农业科技生态城以科技研发与孵化为核心,选择现代种业、特色种养、智能装备制造业、农业加工业、科技研发与服务等产业,根据区域气候、环境条件、市场定位的不同进行多种业态、环节、产品组合,构建一二三产融合的全产业链,孵化、培育核心龙头企业和创新创业企业,创建中以农业科技生态城品牌,发展智慧农业、循环农业、绿色农业和品牌农业,形成文化、科技、生态融合的现代农业科技产业集群。

第一产业,利用以色列盐碱地综合治理与苦咸水处理技术成果,发展耐盐碱功能性农产品现代种业,引进以色列的品种、技术、标准、设施,利用智能化生产技术和智慧化管理系统,强化蔬菜、水果、畜牧、水产等生产技术研发与生产示范。第二产业,研发适应地方环境及各种复杂条件的智能农业设施、装备、材料,进行设计制造并提供生产模式、技术标准、整套设备一体化输出;进行集约化、标准化、规模化农业加工生产,为健康、功能食品生产提供原料,并开展生物资源开发与农业废弃物的资源化利用,建设循环农业技术体系。第三产业,以科技研发和技术孵化为核心,汇聚政府、企业、金融等资源,聚焦优势和特色产业与业态,形成要素投入、科技研发孵化、知识产权、成果转化、技术输出、标准输出、模式输出的科技研发产业;在科技研发基础上发展教育培训,形成输出人才、输出技术、输出模式、输出成果的教育培训产业。

2.2 以产业为导向合理布局园区空间

中以生态城区内土壤为滨海盐渍土,含大量可溶性盐分,有机质及养分含量少,pH值多在8.0左右,地下水埋浅,矿化度高;光能资源丰富,年平均日照时数2728.5小时,日照百分率61%,太阳总辐射量126.5千卡/平方厘米,气候条件、土壤条件与以色列有诸多相似性[13]。规划充分考虑现状条件以生态保育、产业引领、区域协调、用地集约、特色营造等为原则,建立中以生态城建设用地、农业用地协同互溶的空间体系。

建设用地融入黄三角农高区总体功能布局,充分利用相邻的生态科技城和国际农业创新园的设施、资源,在中以生态城内北侧布局研发、孵化、培训、教育、文化交流等核心功能,南侧作为农业示范区的公共服务中心。中部农业用地充分衔接北部研发与南部示范功能,包括农业科技研发小试、中试、品种技术示范和农业生产组织方式示范等功能。

小試区面积约50公顷,是农业科技产品走出实验室、孵化器,进行初级实验的区域;中试区面积约130公顷,是农业科技产品扩大实验面积、进行对比实验、推广示范的区域;农业技术示范区面积约130公顷,是高效农业种养殖业参观、科普、实训、推广的基地;农村新型社区示范区面积约130公顷,是围绕以色列莫沙夫①社区、中国家庭农场等农村新型社区建设,开展生产种植示范,研究解决 “三农”问题新思路的核心区(见图3)。

2.3 多途径保障规划实施

中以生态城规划实施以近远结合、重点建设、滚动发展为原则,妥善处理经济建设与环境保护的关系;以中以农业合作为引领,进行重点、引导性项目建设,适度超前基础设施建设,提高综合服务功能,促进经济发展与人口集聚;完善运营管理机制,建立区域统筹管理模式、探索投融资模式确保规划有效实施。

2.3.1重点项目建设

建立中以国际盐碱地综合治理技术应用研发中心,利用以色列艾拉瓦研发中心苦咸水利用、抗盐碱品种栽培、全天候普惠式节能温室等技术,针对中以生态城土壤盐碱性和高盐高水位,开发新的种植技术,提升作物产量、质量和食品安全性,促进农业经济发展。建立中以农业科技教育与培训中心,发展农业企业管理培训及农民实訓教育,包括职业农民技术强化辅导、农机农技农艺交流、农企创业管理培训;开展中以国际农业技术交流,将以色列创新的科研体系、教育培训体系引进、落地,提升人员的创新能力和技术水平。

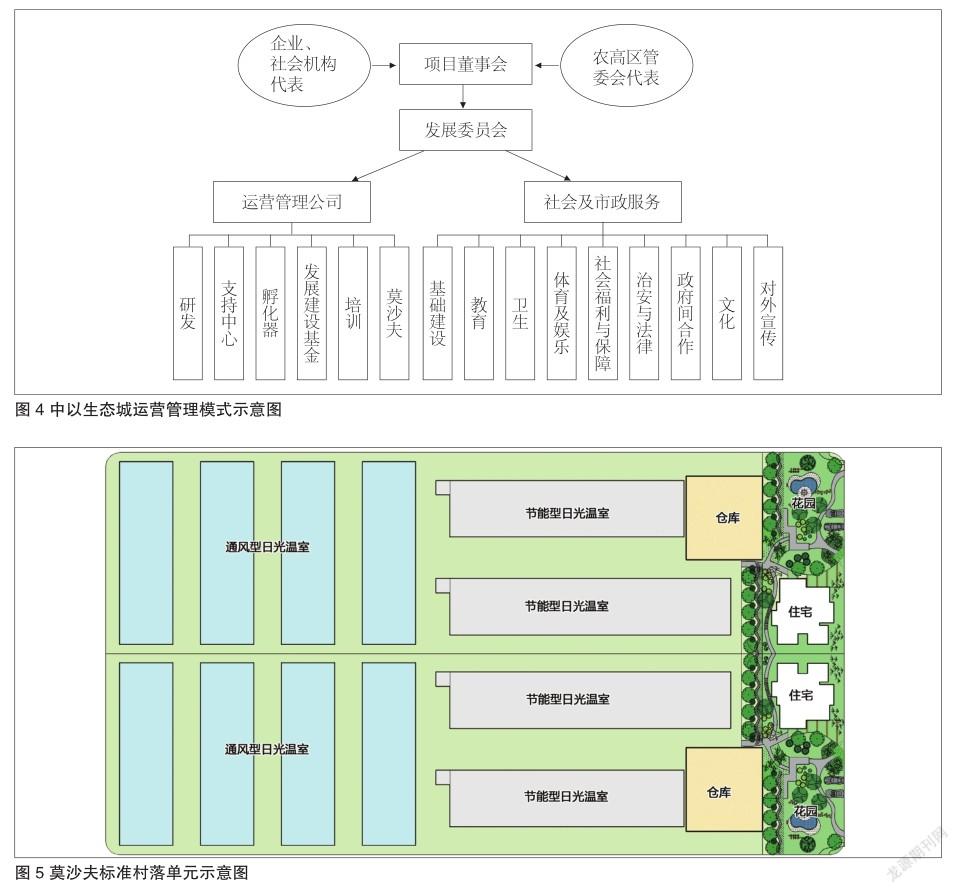

2.3.2运营管理模式

中以生态城在服从国家行政管理体制下,开展运营管理创新,借鉴企业化管理模式强调服务功能,创建以中介服务、投资管理为主要功能的中以合资运营管理公司。农高区管委会作为股东主要负责宏观协调、和法制管理;以色列及其他社会资本主要负责区内经济活动的经营管理,基础设施的运行、维护、提供企业所需的社会服务。以经济效率为目标,既易与市场经济相融合,又便于同国际接轨,施行全员聘用制、采用高薪、高学历管理及服务人员。提供双语服务,按照WTO的规则,大幅度减少区内企业的行政审批、行政执法检查、行政收费项目,对确需要保留的实行“一站式”管理,提供“保姆式”服务(见图4)。

2.3.3投融资体系

结合中以生态城建设的实际,搭建新型市场化投融资平台,采用“公司制+有限合伙制”模式,设立“中以生态城建设基金”,基金管理以农高区管委会为主导,引进社会资本参与,主要投资于优质土地、股权等项目,为农高区管委会提供批量化、模式化的融资安排,从而一揽子解决中以生态城建设中筹资、融资面临的诸多问题。

基金按照以财政资金为引导、以社会资金为主导的投资原则,发挥财政资金杠杆作用,为具有发展潜力的企业提供更广泛的融资渠道。由农高区管委会提供部分资金,作为政府引导基金,与社会创业投资机构设立多支创投基金,由创投基金参股企业或项目建设,以实现社会资本的参与。

2.3.4人才吸引机制

完善技术支撑、资金支持等多方位的人才吸引机制。(1)建立若干个分专业的专项企业及人才引进基金,如农学、园艺、植保、生物、土肥、设施、等领域,分别设立基金引进高端企业和领军型人才,并对各类企业和人才分类设定门槛。(2)搭建高端企业和人才引进信息库,各种企业信息、人才信息、项目信息、成果信息、资金信息、政策信息、生产和科研的要素信息在这里交汇碰撞,形成聚合效应,提高企业及人才引进的效率。(3)成立招商引资吸引人才的专项服务中心,提供企业及人才入住手续全程代办的“保姆型”快速通道服务。(4)建立高层次人才职称评定绿色通道,不受资历、工作年限等条件限制。鼓励用人单位以岗位聘用、项目聘用、任务聘用、项目合作等多种方式引进高层次人才。(5)加强与中以知名大学、科研院所等机构合作,共同培养高层次人才,鼓励开展以创新创业为主要目的的国际性高层次学术、技术交流活动。(6)加大宣传力度,多媒介、多渠道宣传本项目的企业及人才引进政策、措施和成功案例,形成良好的招商引资和吸引人才的社会环境、氛围和激励机制。

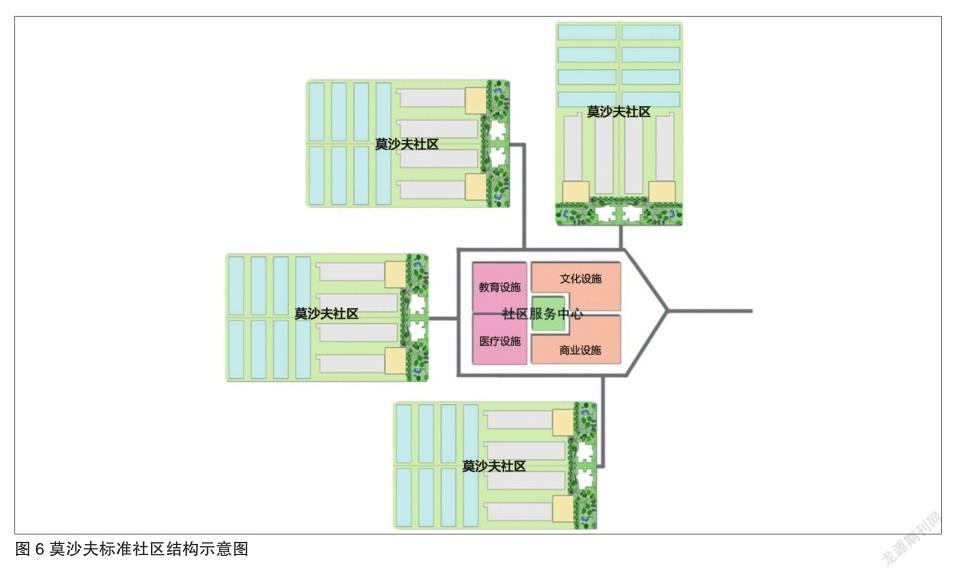

2.4 社区运营模式借鉴

参照以色列莫沙夫社区规划建设经验,在中以生态城建设若干莫沙夫,探索解决我国三农问题。吸引有技术、喜欢从事农业的家庭与政府签订合同,政府提供统一的土地、住房,并提供教育、医疗和文化服务,家庭预付风险抵押金并承诺5年定居此地。每10~20个家庭农场组成一个莫沙夫,占地50~100亩,以葡萄、番茄、石榴等某一产品为特色,莫沙夫统一提供技术支持、农资、生产机械及销售渠道,打造可示范、可复制、可持续盈利的新型农业社区组织模式[14-15](见图5、图6)。

3 结语

中以农业生态科技城总体规划作为东营市重点农业项目,是我国地方政府为解决“三农”问题采取的一次有效尝试。在IRD理论指导下,中以农业科技生态城总体规划通过纵向统筹梳理各级政府、社会资本、农民等利益主体的需求,横向综合政策背景、产业基础、资源环境等条件,创新性的从综合解决当地农业、农村、农民发展问题入手,以全产业链条体系为导向进行园区空间布局,建立多途径的实施保障措施,并对农村社区运营模式进行了分析探索。中以农业生态城项目中IRD理论及规划方法的应用综合了农业经济、农业技术、农业生态、农业运营等多领域,为我国新时代背景下,现代农业园区规划提供了新的解决思路。

注:

① 莫沙夫是以色列较为成功的农业社区模式,每个社区约60户,每户拥有自己的房屋和土地,从属于莫沙夫集体,莫沙夫以联合的形式负责供销,并提供教育、医疗和文化服务,它给该国的农民带来丰厚的收入和较高的生活水平,对完善我国农村社区组织有一定借鉴意义。

参考文献:

[1]赵之枫.基于互动理念的现代农业园区规划研究[J].城市规划,2013,37(11):34-38.

[2]罗长海,邢斌斌,吴爽爽.都市农业园区的空间布局研究——以杭州都市农业园区为例[J].规划师,2010,26(z2):20-23.

[3]史鸿谦,段广德.多元化、可持续发展的新型农业产业园区规划探索——以鄂尔多斯万通农牧业科技示范园区为例[J].现代园艺,2018(6):16-17.

[4]张晓斌.规划方案生成的问题导向途径——以浙江三门现代农业园区核心区概念规划与设计为例[J].规划师,2010,26(8):61-68.

[5]张涛,杨丽.基于逆向设计理论下的生态农业园区规划设计研究[J].黑龙江科技信息,2017(12):278-279.

[6]姜志恒.近郊型现代农业园区规划策略初探[J].福建建筑,2018(2):1-4.

[7]胡江波.现代农业产业园规划设计方法及实践研究[J].农业开发与装备,2018(2):72,93.

[8]彭建雄,梁容.现代农业科技园区规划的思路与方法——以江油市九岭镇农业科技园区规划设计为例[J].重庆建筑,2010,9(1): 24-27.

[9]李强.依据新农村建设战略,完善现代农业园区规划[J].上海城市规划,2008(1):39-43.

[10]杨洋.我国现代农业园区规划理论体系构建及应用研究——以四川省大竹县(家级)现代农业示范区建设概念性规划为例[D].成都:西南财经大学,2014.

[11] Raanan Weitz, Rural Development: the Rehovot Approach[J].Geoforum,1987(18):21-36.

[12]谢潇.农业在以色列建国中的作用[D].南京:南京大学, 2013.

[13]贾蕾,甄瑞.以色列农业水资源管理模式和节水经验[J].黑龙江农业科学,2015(2):156-158.

[14]闫凤英,韩欣宇,付孟泽.以色列乡村建设的经验与启示——以“合作社区”莫沙夫为例[J].南方建筑,2018(3):78-83.

[15]王彦敏.从以色列莫沙夫看我国农村合作经济组织[J].理论学刊,2006(8):72-75.