【“漫话土地”之三十九】测天丈地量山河

2019-09-10景志刚

景志刚

“万里山河唐土地,千年魂魄晋英雄。”一代又一代华夏儿女,在这片古老大地上砥砺前行,不仅留下了悠久的历史文化,也创造出灿烂的科学技术,以东方智慧点亮了文明的星空。

在众多的科技成就中,测量作为一项古老的技术,成为历代了解土地、认识土地、利用土地的重要手段,贯穿于地图绘制、工程建设、农业生产、交通运输乃至国防军事等各个领域。

测天丈地:测量进化史

中华测量技术源远流长,伴随着文明进步的历程而萌芽、发展和成熟。早在原始部落时期,先人们出于采集、渔猎乃至农业生产、土木建设的需要,有意识地对周围自然环境的状况进行了解和记录,方向、位置、形状、距离以及水平、垂直、斜角等概念逐步形成,最初的测量技术开始出现。

在古代记载中,向来有“黄帝设五量”的传说,这位华夏始祖创设的“权衡、斗斛、尺丈、里步、十百”,简称“度、量、衡、里、数”,成为最早的测量概念。大禹治水时,“左准绳,右规矩,载四时,以开九州,通九道”,测量技术大规模应用,为土地调查、治理灾害、发展生产乃至划分疆域提供依据。

商周时期,农业发展带动测量技术进步。《诗经》中“既溥既长,既景乃冈,相其阴阳,观其流泉”的诗句,形象记载了周人测方定位、勘形丈地的情形。“方里而井,井九百亩”,商周井田制下,测定田亩、规划井邑、修建沟渠,测量不可或缺。西周官制中也专设“量人”一职,负责土地与工程测量。

“夫仁政,必自经界始;经界既正,分田制禄可坐而定也。”从春秋战国到秦灭六国、从楚汉相争到三国归晋,无论是群雄逐鹿、攻城略地争夺疆土,或者“废井田、开阡陌”厉行土地变法,还是兴修沟渠、引水灌溉发展农业生产,乃至“废分封、设郡县”实现天下一统,均离不开必要的经界测量。

巧夺天工:测量工具谱

“布指知寸,布手知尺,舒肘知寻。”由古至今,最简单的测量工具,莫过于自己的手、臂等身体器官。远距离或野外测量,则多用步行,相传“禹乃使大章步自东极至于西极……使竖亥步自北极至于南极……”,便是以步距测量当时已知世界的大小。商周时也有“宫中度以寻,野度以步”之说。

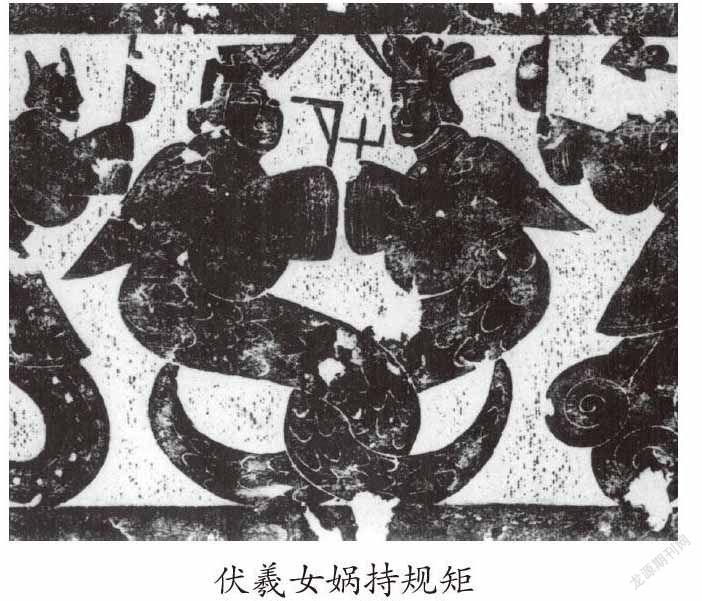

“欲知平直,则必准绳;欲知方圆,则必规矩。”从“伏羲手执规,女娲手执矩”,到大禹“左准绳,右规矩”,各类测绘工具不时见载于史籍或传说。“准”,用来判断水平和高低;“绳”,用作垂线和测距;“规”,用于测量与绘制圆形;“矩”,则用以检测直角与绘制方形、三角形。这些工具综合运用,便可进行复杂的测量。

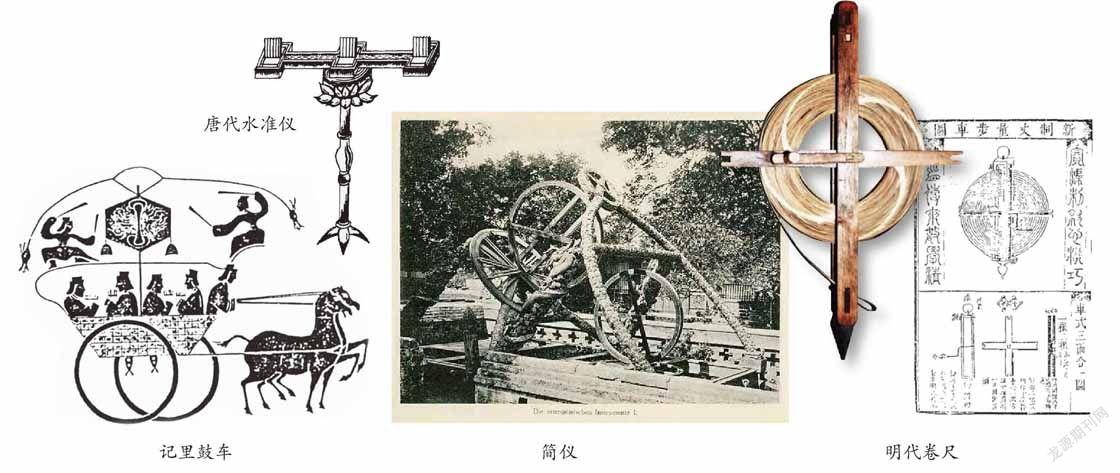

历代长度测量工具最为常见,测绳、步弓、丈杆、五尺杆等,种类繁多、功能各

异。两汉时,铜制丈杆“高一寸、广二寸,长一丈,而分、寸、尺、丈存焉”,竹制卷尺

“用竹为引,高一分、广六分、长十丈”。明代学者程大位创造的卷尺式测量工具

——丈量步车,更是大大提高了测量效能。

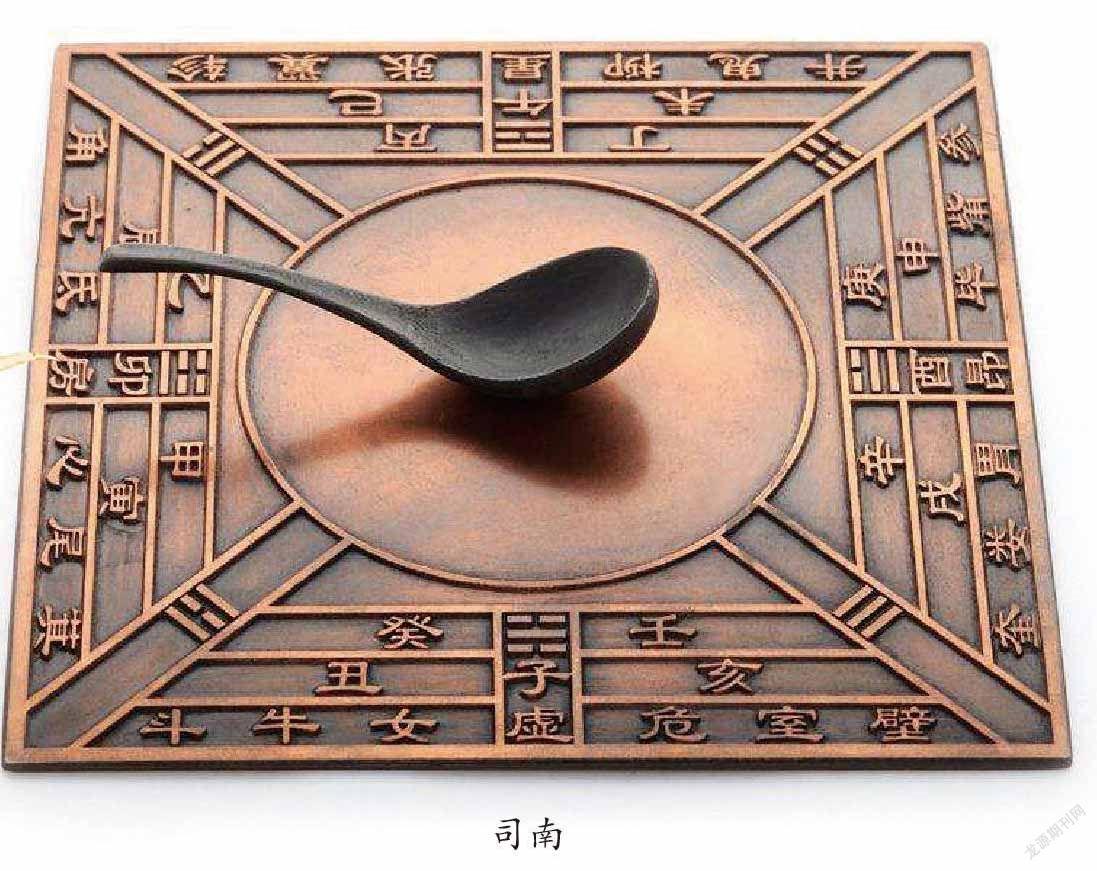

“司南之杓,投之于地,其柢指南”。作为测定方向的工具,战国时便有“立司南,以端朝夕”的说法。东汉时司南已相当完善,磁勺由天然磁石琢制,地盘刻有八干、十二支和四维,组成二十四个方位,磁勺转动停止后,勺柄直指南方。北宋时,“方家以磁石摩针锋,则能指南”,指南针开始实用普及。

“水静则平中准,大匠取法焉”。以静止水面作为基准进行水准测量,先秦时已经出现。待到唐宋之时,水准仪相当专业,“水平槽长二尺四寸,两头及中间凿为三池……池各置浮木……上建立齿。”使用时“以水注之,三池浮木齐起,眇目视之,三齿齐平以为天下准。”

在古代测量史中,还有一些工具设计精巧,令人叹为观止。如指南车,传说“黄帝乃令风后法斗机作指南车,以别四方”,利用齿轮传动指明方向,出发前将车上木人手指向南方,途中“车虽回运而手常指南”。又如记里鼓车,用于远程测距,“车上为二层,皆有木人,行一里,下层击鼓;行十里,上层击镯”。

辨方正位:测量百家术

“辨方正位,体国经野。”确定正确的方位,是土地测量的前提。古代科技水平低下,观察日影和星象是最直观的方法。所谓立竿见影、立表定向,均出于最古老的测量技术。

“匠人建国,水地以悬,置槷以悬,眡以景,为规,识日出之景与日入之景,昼参诸日中之景,夜考之极星,以正朝夕。”按照《周礼·考工记》的这段记载,先用悬水之法测定地面水平,再用垂物之法竖起垂直的立柱,称之为“表”。以“表”为心画圆,将日出、日落时表影与圆周相交的两点连成一线,即为东西方向。最后参考日影与北极星的方位,修正测量结果。

测量与数学密不可分。古代十大算经之一的《周髀算经》,曾详细说明“矩”的多种用法:“平矩以正绳,偃矩以望高,覆矩以测深,卧矩以知远,环矩以为圆,合矩以为方”。另外,还记述了周公与商高论用矩之道:“故折矩,以为勾广三,股修

四,径隅五……”所述的勾股定理,不仅可用于确定直角,还可通过相似勾股形比例关系,间接计算远距离的测量结果。

在汉代数学名著《九章算术》中,系统记述了测量高低、远近、大小等传统测量学内容。“方田章”记载了丈量田地面积问题,给出方田、直田、圭田、邪田、箕田、圆田和弧田等不同形状田块面积的测量公式;“勾股章”则提出先利用测量工具或地面条件,测出可以直接测量的距离,然后利用相似勾股形对应边比例的关系,计算所要求的距离和高度。

西晋名士裴秀创立“制图六体”理论,将“分率、准望、道里、高下、方斜、迂直”作为地图测绘的基本要素,其中后三项便是测量实地两点之间水平直线距离的方法。其中:“高下”便为将丈量出的倾斜距离转化为水平距离;“方斜”即指在中間阻隔的情况下测算两地之间距离;“迂直”则是考虑到实际测量路线可能因曲折而造成误差所采取的修正方法。

群英荟萃:测量英雄榜

从两汉至唐宋再到明清,古代科技进入快车道,地图和测绘得以长足发展,传统的测量理论、测量技术日趋成熟,历史上的一大批重大测量成果相继取得突破。

僧一行与大地测量。唐开元十二年(公元 724 年),一行(本名张遂)在北至铁勒回纥部(今蒙古乌兰巴托西南)、南到林邑(今越南中部)的广阔地域内设13处测量点,进行历史上第一次天文大地测量,求得北极星高度差1度、地上南北距离差351里80步(折合今131.3千米)的结论,首次以科学方法测定了子午线长度。

沈括与地磁偏角。北宋沈括在长期测量实践中,不仅归纳了指南针避免震动和保持水平的四种方法——“浮于水面、搁于指甲、放于碗沿、悬于丝线”,还发现了指南针“能指南,然常微偏东,不全南也”,指出了地磁偏角的存在,比哥伦布横渡大西洋时发现磁偏角现象早400多年。

郭守敬与四海测验。元至元十六年(公元1279年),郭守敬再次开展天文大地测量。“设监侯官一十四员,分道而出,东至高丽,西极滇池,南逾朱崖,北尽铁勒,四海测验,凡二十七所”,还专门设计制作了简仪、高表、仰仪等先进仪器,测量内容之多、地域之广、精度之高,“是亦古人之所未及为者也”。

徐光启与经纬测量。明代后期,西方地球学说和经纬度概念传入中国。崇祯初年,徐光启运用中西合璧的测量技术,实测北京、南京、南昌、广州等地的纬度,再“据广舆图计里之方”推算出经度,并提出“天下舆地,其南北东西纵横相距……皆可用法测量”的主张,对后世天文大地测量产生深刻影响。

“测量精义学多般,远阔高深指顾间。”仰望五千年华夏文明的璀璨星空,先人智慧熠熠生辉;俯视新时代期盼复兴的神州沃土,当世儿女任重道远。让我们展开青春的臂膀,在广阔的天地之间丈量出无限的梦想!

(作者单位:河南省自然资源厅)