传统村落遗产热的表征、机制及影响

2019-09-10龙彬赵耀

龙彬 赵耀

摘要:近年来,新一轮乡村建设运动开始在中国土地上兴起,乡村发展与遗产运动的结合推动了传统村落遗产申报的热潮,“传统村落”成为当下社会广泛关注的热点。文章首先从行政部门、知识生产、大众媒体等多个角度梳理了中国近年来传统村落申报热潮的主要表征;然后运用空间政治经济学的相关理论和观点,重点论述了其背后与现代语境中权力、资本、知识等的相关机制;最后结合调研与案例分析了在传统村落申报成功后和保护发展过程中,传统村落由乡土空间向遗产空间转变所出现的变化和问题,并借此重新思考传统村落遗产热的利弊得失。

关键词:传统村落;遗产;保护规划;空间政治经济学

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.07.002 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2019)07-0005-08 文献标识码:A

Characterization, Mechanism and Influence of the Traditional Village Heritage Upsurge

LONG Bin, ZHAO Yao

[Abstract] In recent years, the new Rural Construction Movement is rising in China. Combining with the rural development and heritage movement promotes the upsurge of traditional village heritage, and traditional village heritage has become a widespread social concern. This paper firstly reviews the main characterization of the traditional village heritage upsurge in recent years, including administrative department, knowledge production, mass media and other different aspects. Secondly, the paper discusses its mechanism of power, capital and knowledge in the modern context by using the theories of Spatial Political Economy. Finally, with some cases, the paper describes the changes and problems of traditional villages from local space to heritage space in the process of development and protection. Meanwhile, the paper takes this opportunity to rethink the pros and cons of the traditional village heritage upsurge.

[Keywords] traditional village; heritage; conservation planning; spatial political economy

引言

伴隨工业化、城镇化、全球化,传统城市空间在权力与资本支配下不断商品化、碎片化。作为中国农耕文明重要载体的传统乡村成为关注新焦点。自2000年至2010年,中国自然村由363万个锐减至271万个[1],这一不可再生的历史文化资源正在不断消亡,保护传统性乡村刻不容缓。为此,2012年中国正式启动传统村落的全面调查与系统保护,“传统村落”作为正式的遗产概念进入公众视野,然而权力、资本、知识等多重外因的介入也深刻影响着这一不可再生的历史文化资源。

1传统村落热潮及其表征

2012年4月,国家住房和城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部联合启动中国传统村落调查[2],9月成立传统村落保护和发展专家委员会,正式提出“传统村落”称谓,明确其概念是指拥有物质形态和非物质形态文化遗产,具有较高的历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的村落[3],“传统村落”正式纳入中国遗产体系。次年中央一号文件明确要求制定专门规划,启动专项工程,加大力度保护有历史文化价值和民族、地域元素的传统村落和民居[4]。至此,传统村落的保护由国家发起、地方政府推进,逐步形成一轮“传统村落遗产”的热潮。

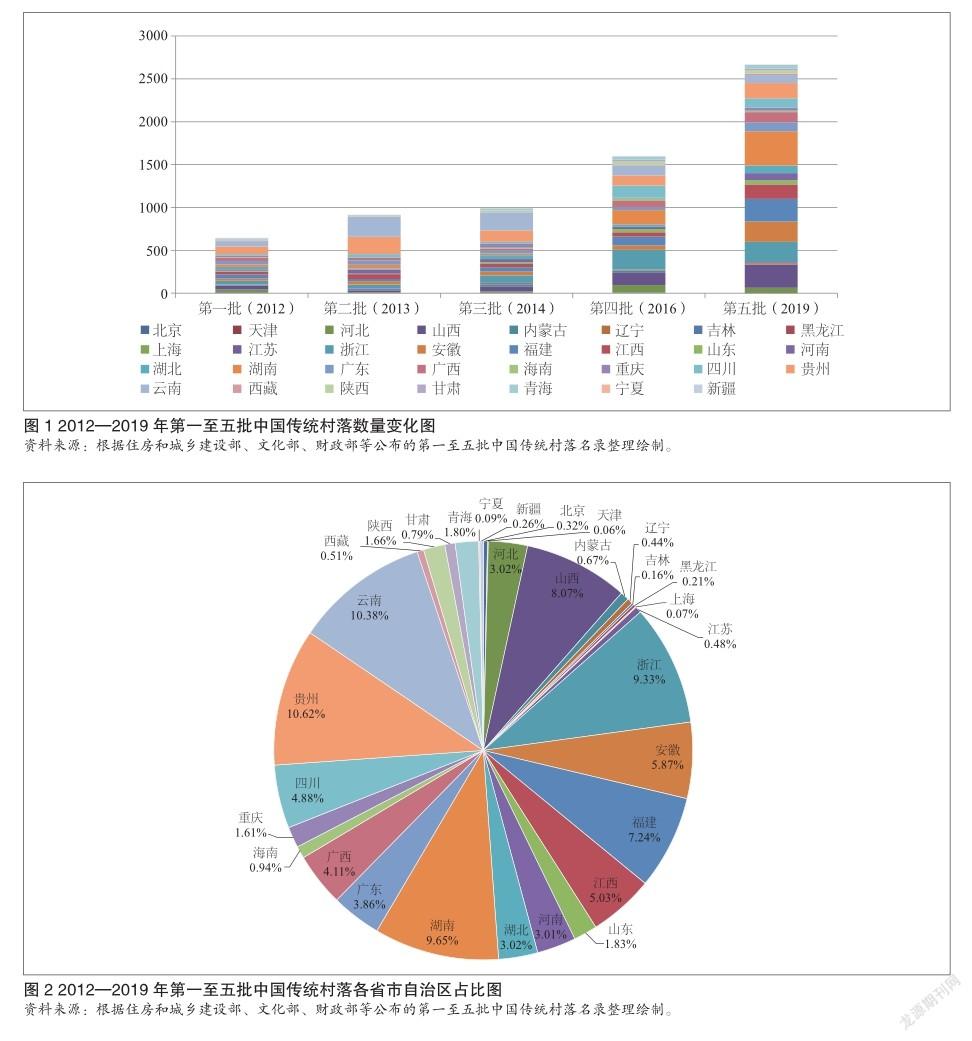

传统村落遗产热,最重要的表征即为国家名录的不断扩张。自2012年起至今,国家连续组织开展传统村落申报工作,地方政府积极性逐年提高,共确定5批、6819个中国传统村落,纳入“中国传统村落名录”的乡村数量从646、915、994、1598至2666个逐年快速递增(见图1、图2)。

传统村落遗产热也进一步刺激了围绕“传统村落”的学术研究和知识生产,仅从建筑与城乡规划专业类学术期刊的论文数量变化看,自2008年起关于传统村落遗产的学术研究成果均保持在较高水平,2011年后呈爆发式增长。究其原因,除国家政策导向外,也与传统村落遗产概念相应扩大保护对象相关。同时,地方政府与规划研究机构编制完成一大批传统村落保护发展规划和传统民居修复设计方案,成为此轮热潮在规划建筑行业中最直接体现。

除现实社会外,虚拟空间中“传统村落”“乡愁”“最美乡村”“传统民居”等一系列与乡村有关的语境频繁出现,相关文字和影像资料也大量存在于各种新闻话题、网络投票、纪录片、电影电视中,“传统村落”俨然成为一个热点话题和文化社会现象。

当下传统村落遗产热仍然如火如荼,但“传统村落”概念已然融合了现代性的痕迹、技术主义的手段、商品社会的交换价值、现代传媒的炒作、公共事业的管理等多重复杂因素,如何看待传统村落遗产热潮的发生,是何种力量影响着传统村落的遗产申报、概念传播、保护发展,这些将成为接下来讨论的重点。

2传统村落遗产热的发生发展机制

当下的传统村落热潮是新时代背景下的产物,是现代语境下遗产保护与城乡发展共同作用的结果,其发生发展和全球、国家与地方,权力、资本与社会密不可分。

2.1国际视野中的乡村遗产化

当下社会“回到过去”的热情促成了“遗产热”的发生与蔓延[5],但其并非今天才出现。最初具有个体私有属性的遗产,随时代发展逐渐成为一种与民族主义、殖民主义、民族国家建构等紧密联系的特殊符号和资源。自19世纪下半叶起,西方掀起了第一次遗产热潮,通过建造博物馆和保护历史记录的方式塑造国家遗产,以建构新的民族和国家认同。面对20世纪两次战争对自然和人类文明的破坏,以及大规模工业化、城镇化、现代化对传统文化和建筑环境的冲击,新一轮遗产运动自发达国家向全球蔓延,“私有性”的遗产被赋予更多的“公共性”。

国际遗产运动的发展,促使遗产内涵向不同人类活动领域拓展和深化,由单一要素向多元复合转变,由物质遗产向非物质类、文化景观、历史环境等扩展。而随着近年来城乡发展矛盾的凸显,传统村落、乡土建筑、田园景观等乡村遗产日益成为国际遗产运动关注的重点,1960年后一系列相关国际宪章、宣言和决议的颁布也进一步推动了国际乡村遗产保护体系的构建(见表1)。

同时,单一国家遗产融入国际体系,成为全球化时代国家政治、文化的象征与符号。20世纪80年代开始中国逐步融入国际遗产体系,1982年历史文化遗产保护首次写入宪法,1985年中国加入《保护世界文化和自然遗产公约》,而中国乡村遗产保护也紧跟国际理念发展,并最终形成“传统村落”遗产概念和保护方法体系①。由此可见,具有全球性、后现代性、后殖民主义等特征的国际遗产运动,对不同国家和社会均产生了一定影响和冲击,就连全球化程度不高的偏远乡村也不例外。

2.2城镇化带来的地方感危机

如何看待传统村落作为遗产?遗产,被哈维(David Harvey)视作渴望逃回到一个崇尚集体和团结的神话时代,代表了“在一个不断变化的世界中对安全港湾的寻觅”[6]。20世纪以来,中国社会最突出的变迁就是原有基层社会乡土性的瓦解[7],現代文明的物质繁荣并未消除社会的集体忧虑,人们试图在关于过去的“纪念物”中追寻或重塑一种家园感和归属感,可称之为“地方感”。伴随城市中历史古城镇、文化街区空间被“怀旧”所占领,并重新生产成为多元化的消费空间,是否还有新的空间呢?答案指向了广袤的乡村。传统村落是中国传统乡土性的理想世界,代表一种历史的“普通生活”,其将外来者从不安的现实带到一个更加安全的“过去”。因此,传统村落被视为治疗中国都市现代性的药方,是逃离都市生活、体验慢生活的理想怀旧空间[8]。

随着全球化、城镇化的不断深入,中国大量的传统文化空间和历史信息遭到破坏,“地方感”失去了传统载体,而“传统村落”概念的兴起可视为中国社会现代性转型过程中对地方感重建的一种努力[7]。重塑地方感,不仅可为转型中彷徨的中国社会提供了一种可以感知和触摸的时空,为想象中的“渔樵耕读”生活提供现实的映照,而且亦可提升全球化进程中关于地方感的向心力和现代性的身份认同,强化对民族国家的集体记忆和文化认同。近年来针对重塑地方感开展了诸多尝试,如保护文物古迹、大力发展博物馆业、重拾中国传统文化等,其中传统村落遗产的保护成为当代中国对重塑“地方感”的一种理解和实践。

2.3全球竞争下的文化资源挖掘

现代性、流动性并存的全球化使中国如其他民族国家一样出现了极度不安,并试图用“地方”来抵抗这一急速变革和趋同,城乡遗产成为代表地方的重要资源。过往中国城市遗存在对现代性的追求中大量消失,仍存的传统村落自然成为国家对外展示自身历史和形象、对内宣誓权力合法性和建构身份认同的新工具。加之国家作为传统村落遴选、申报、评估的主体,传统村落遗产自然带有权威或权力特征。因此,今天的“传统村落遗产热”可视为由民族国家发起与主导,地方政府推动与实施,裹挟了权力、资本与知识在内的遗产运动。

哈维(David Harvey)指出,全球化突出了各地的经济竞争,地方政府希望通过输出其文化的差异性来获取资本以在全球化背景下定义自身,同时通过对本地资源的发掘来吸引更多和更高层次的消费者和投资者[9],因此,传统村落成为新时期不可多得的、参与全球竞争的经济文化资源。为什么是传统村落?首先,中国城市开发策略越来越乏善可陈,城市趋同减少了地方独特的符号和空间,传统村落成为一种新的选项;其次,在地方独特空间中,历史文化名城或名镇是稀缺的,而传统村落却相对数量庞大、分布广泛;另外,大量的传统村落分布于中西部偏远贫困地区,这一具有地域差异的资源提高了此类区域获取全球资本的的吸引力和竞争力。

而受中央与地方的行政、财政运行机制影响,传统村落遗产成为地方间竞争以获取政治资本、行政业绩和财政资金的特殊资源性财产。一方面,传统村落数量的逐年倍增,即反映出各级地方重视程度的不断加强,申报成功与保护工作成为地方政治资本和行政业绩之一;同时,国家将传统村落纳入中央财政支持范围(每个村将获得300万中央财政补助),也提高了地方申报的积极性。正是因多重利益驱使,在遗产认定初期也出现了一些不规范现象,如部分村落将原历史街区或行政建制由街道改回村级申报等。

2.4新经济背景下的农村发展

2008年的金融危机表现为消费不足与过度生产、资本无法持续积累、劳动力无法就业,创造新的消费需求和地理上新的区域扩张成为解决经济危机的重要手段之一[10]。城乡空间生产成为当下中国解决资本过剩和创造内需的重要方式,其中乡村空间生产成为危机的地理转移,其将城市发展的内化矛盾向乡村更广阔的空间和更庞大的人口弥散[11],过剩的城市资本向乡村转移,乡村接替城市成为拉动内需的消费市场。哈维(David Harvey)的观点认为垄断地租建立在历史的叙述、集体记忆的解释和意义、重要的文化实践等基础上,资本对垄断地租的追求导致对文化商品独特性、真实性、特殊性、原创性的要求[12]。傳统村落具有农耕文化、乡土建筑、乡民社会及其文化环境等独特要素,成为外来资本获取垄断地租的基础。因此,传统村落因其具有农村与遗产双重身份,不仅易受资本青睐和占有,也极易被资本影响与改变。

但不同于欧美社会的城乡一体,当代中国城乡拥有不同的生产体系,城市资本主义经济与乡村传统小农经济并存,这为中国经济危机的资本转移制造了障碍。同时,长期的农耕经济和对城乡结构的忽视,造成资本自由进入农村存在诸多屏障,现今农村仍主要依靠政府直接投资,形成一种高投入、低产出、不可持续的发展模式。但今天传统村落遗产热潮可为资本进入乡村开辟新途径,乡村遗产与资本的结合促成原有农业逐渐向服务业转移,原有的农业生产经济也可能逐步被消费主义市场经济所取代,传统村落可能成为中国特殊城乡结构下乡村转型发展的突破口之一。

2.5消费升级孕育的乡村遗产旅游

哈维(David Harvey)认为,当地政府为增加本地市场竞争力,能够吸引消费者仅在本地消费是最佳回报,这需要在本地提供吸引白领集中消费的渠道[9];21世纪西方大众消费文化的扩张和中国城乡居民收入的增加,改变着中国人的消费文化与方式,城市居民愈加重视空间的消费及其象征价值,旅游产业作为今天经济社会转型所倡导的新型产业,是当地政府与城市消费者所共需。遗产即关于旅行[5],二者具有天生的关联属性,而传统村落遗产作为中国传统文化的集中体现,又因其具有的历史、展示和差异的高附加值,不仅为当地政府和城市居民提供了消费的新型空间,也丰富了乡村旅游的历史价值和文化内涵。

传统村落遗产与旅游业的结合,使传统村落保护与发展成为了一项文化性经济产业。地方政府对传统村落大多倾向于旅游开发,在制定保护规划的知识生产过程中也多会着墨旅游规划。通过传统村落旅游开发,门票、特产、纪念品和其他旅游服务等收入能为地方带来可观的“绿色”经济产出,能为地方政府行政绩效注入巨大能量。因此,传统村落常被政治家和行政管理部门作为展示政绩、追求业绩的资本,成为弘扬地方文化、实现地方经济诉求的重要途径,但遗产与旅游的结合不可避免地影响着传统村落的保护与发展。

3传统村落遗产保护产生的影响

传统村落作为遗产因外力介入虽然扼制住衰败趋势、得到一定保护,但也致使原有村落乡土社会开始瓦解,物质空间、文化生态、社会结构等均受到冲击,产生新的变化矛盾。文中选用部分作者参与的实际项目和实地调研的传统村落进行案例分析,其中不具体表明各个传统村落的名称。

3.1多方力量介入造成的村落空间再生产

列斐伏尔(Henri Lefebvre)认为,空间的生产是由社会的意识形态和目的来决定的,由此产生了“社会空间”[13]。新的空间法则可能会改变一个社会的生活方式,社会按照新的空间格局要求进行重组,空间具备了生产社会的能力[14]。权力、资本与知识通过保护规划直接介入传统村落发展,推动原有村落空间的再分配和空间生产。

以过去常规规划文本为例,规划除注重保护原有物质空间和改善原住民的人居环境外,通常重新调配原有空间以吸引资本进入。为配合政府对未来村落发展和旅游业开展的需要,规划将村落空间再分配,并赋予不同功能与主题;对不同空间景观的功能筛选与纯化,使重新安排的空间成为精心布置的传统村落“体验”场所;而再生产出的空间,通过设计和包装以吸引外来游客消费和资本投入(见图3)。保护多选择最具有历史价值和吸引力的传统民居建筑作为保护与发展重点,如设计为纪念馆、博物馆、民俗表演场地、纪念品销售点等,并通过路径串联以强化外来者的空间印象,塑造可识别和可供消费的空间符号(见图4)。在新生产空间中,当地村民身着传统服饰演出历史生活场景、现场表演传统曲艺、制作传统手工艺品等,村民变为“演员”,村落空间成为旅游的表演“舞台”[8]。而资本带来的外来者、原有乡土社会的消失、旅游带来的嘈杂环境等问题迫使原住民搬离原有空间,村民将祖屋租给外来者进行经营活动,迁往村落外围的新建社区,原有传统村落外产生了新的空间。

在调研过程中发现,为追求利益最大化,各类资本进入传统村落空间多呈现出选择性分布特征,核心区与外围区因资本投入反差呈现出空间生产与再生产的差异化。保护核心区多投入大部分资金,传统民居与重要历史建筑得以精心修复,具有重要历史意义的建筑得以复原重建;远离核心区的空间由于缺乏有效的投入,人居环境改善力度较小(见图5)。另外,随着旅游发展的不断深入,旅游线路两侧的已获益居民或组织总会突破保护限制,建设更多商业或服务设施以获取利益,在一定程度上破坏了原有空间和历史风貌,违背了原有遗产保护的初衷,这一现象广泛存在于商业开发较深入的村落中。权力、资本与知识对传统村落的空间生产与再生产,凸显出村民与地方政府及遗产组织、民众生存与旅游开发及遗产保护等多方矛盾。

3.2地方感重塑中的去地方化与原真性矛盾

从霍华德(P. Howard)对“现代遗产工业”生产过程及要素的列举中可以得出,当一个原始的、未纳入遗产体系的传统村落被遗产运动所吸纳后,其原创性将逐渐瓦解,通过发明、设计与保护进行丢失与破坏、重定与修正,展现在我们面前的是一个与原生遗产完全不同的乡村世界(见图6)。当传统村落被确定为遗产时,某种意义上就与保护相对立了,其真实性则面临“去地方化”“再地方化”及现实发展的冲击。

“空间生产”方式转变与无深度的旅游文化促成地方的“去地方化”[16],真实性变相等同于社区的接受和游客的满意。例如,一些传统村落为了彰显其文化特色和突出地方性,常提取其文化特质和传统符号,在建设中不断的生产、复制和拼贴,但这一模式仍会削弱传统村落自然的地方文化属性(见图7)。而“再地方化”则是因传统村落遗产所具备的潜在商业价值、经济利益等而产生传统地方文化再造,例如为增加村落的吸引力、历史性和独特性而创造的景点名称、释义和神话故事、历史典故等;而为取得更高的政治资本和商业利益,介入保护的权力和资本还会产生制造遗产赝品的热情,例如复制和新建具有传统符号的空间,并称其是“原真”的(见图8)。

為保护传统村落遗产的“真实性”,也造成当地村民与地方政府、遗产管理方、旅游公司间的矛盾。专业规划机构提出整体保护方案,完善村内道路、水电等基础设施,并进一步规范村落保护与改造,以“真实”为前提对传统村落的空间生产进行严格限定。自古乡村规划建设大多自发形成,今天多数村民效仿城市建设自家房屋,除改善生活居住条件外,也是彰显财力和地位的方式,但建设不同于地方风格的建筑是被保护规划禁止的,这不仅源于地方政府和遗产组织想要保持村落的“原真性”和“历史风貌”,而且旅游公司更是寄希望于村落的独特性来吸引游客,这一矛盾在传统村落由乡土空间向遗产空间转变中尤为突出。

3.3乡村遗产化中不同主体间的关系冲突

传统村落正式被列入国家遗产名录,其就变成了国际组织和政府立法、行政商议和实践的对象,村落群体与村民很难真正成为“发声”主体,近年来一些传统村落开发也带来了村民、投资方、政府之间的多重矛盾。由于传统村落遗产在权力、政治、资本等多重因素影响下成为不同主体的话语与表述对象,其价值被附加大量其他属性,其归属在现代社会发生了多重转变,由个人的、家族的、地缘性人群共同体的扩大为国家的,甚至是全人类的,主要增加了至少三个层面:全人类的、民族—国家的、特定族群或团体的[17]。

就全人类而言,伴随世界性遗产保护理念的传播和全球化的加速,全球性与地方性的矛盾日益凸显。全球性的乡村遗产保护模式在一定程度上指导了中国传统村落遗产系统的建立,提升了人们对传统村落的保护意识,但是同质化的遗产保护模式对完全不同历史背景中产生的中国传统村落及其文化必然造成冲击,因此需要找寻一条适合中国自身的本土化乡村遗产保护发展模式。

就民族—国家而言,国家、地方政府等外部力量处于传统村落评定、保护的主导地位,而遗产的真正主体、所有权者——村民,却无法拥有足够的话语权。一方面,原有的空间生产规则被国家和地方制订的一系列法规、规划所限制,而这些规则与规划村民并没有太多参与;另一方面,村民无法表达对被保护和外来游客的任何建议,因此村民在传统村落遗产运动与保护规划制定中逐渐被“他者化”,村落群体往往处于“失语”状态[18],进而激化了社会矛盾。

就特定族群或团体而言,传统村落被遗产化的过程,也是国家政治权力和经济利益资本侵入和扩张的过程,权力、资本与知识的介入对于中国传统乡土社会中族群和世系的关系会产生弱化甚至割裂,原有村落的群体权力逐渐被边缘化、限制甚至于剥夺,千百年来村落所形成的共同认知体系、价值观念和历史空间也将发生异化,如何解决这一矛盾将是未来传统村落保护的关注重点。

4结语

今天,传统村落遗产热潮裹挟着权力、资本与知识持续发展,仍将有大量的传统村落被纳入中国遗产体系,在新的空间生产规则下乡土空间开始向遗产空间转变,逐渐成为国家体现权力合法性和转移资本危机,地方参与区域、全球竞争资本,以及个人怀旧与“地方感”重塑的重要资源。但传统村落属性的变化不可避免地生产深远影响,权力、资本与知识的介入使在新的空间生产规则下新的“物质空间”和“社会空间”,一系列遗产保护、空间发展、社会结构等问题开始出现。

值得思考的是,作为传统村落保护规划的制订者,应深入思考权力、资本强势介入遗产保护的利弊,寻求村落的可持续发展。首先,应改变现有以静态空间成果为主的蓝图式保护规划,需充分研究经济、社会、文化等变量的演变趋势与结果,从有机演变的视角对传统村落物质与非物质遗产的发展进行动态式规划。其次,传统乡土建筑保护不同于文物建筑,在文化传承基础上更需思考社会家庭、生活方式、建筑材料等新变化与需求,探索适应中国乡村遗产的保护理念与方法。同时,现阶段“自上而下”的遗产运动对当地社会文化主体产生诸多问题,更需在遗产保护过程中平衡地方政府、外来资本、当地居民等多方关系,探索建立激励机制以提升村民参与度,许多问题仍需在下一阶段深入研究。

注:

①1986年,国务院《关于请公布第二批国家历史文化名城名单报告的通知》,2002年《文物保护法》,2005年《国务院关于加强文化遗产保护的通知》,2008年《历史文化名城名镇名村保护条例》,是不同时期对乡村遗产进行了不同的定义,由最初的“传统村寨”到“古村落”“古村”,“历史文化村镇”再到“中国历史文化名镇名村”。

参考文献:

[1]中国传统村落保护与发展研究中心.中国传统村落保护与发展研究中心章程[EB/OL].(2013-05-30)[2019-01-02].http:// www.chuantongcunluo.com/Aboutus2.asp.

[2]住房和城乡建设部,文化部,国家文物局,财政部.关于开展传统村落调查的通知(建村〔2012〕58号)[EB/OL].(2012-04-16) [2019-01-02].http://www.mohurd.gov.cn/zcfg/jsbwj_0/ jsbwjczghyjs/201204/t20120423_209619.html.

[3]中华人民共和国住房和城乡建设部.文化部.财政部.住房城乡建设部文化部财政部关于加强传统村落保护发展工作的指导意见(建村〔2012〕184号)[EB/OL].(2012-12-12) [2019-01-02]. http://www.mohurd.gov.cn/zcfg/jsbwj_0/jsbwjczghyjs/201212/ t20121219_212337.html.

[4]中共中央 国务院.中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见[EB/OL].(2013-01-31)[2019-01-02].http://news.xinhuanet.com/2013-01/31/c_124307774.htm.

[5]贝拉·迪克斯.被展示的文化:当代“可参观性”的生产[M].冯悦,译.北京:北京大學出版社,2012.

[6]戴维·哈维.后现代的状况:对文化变迁之缘起的探究[M].阎嘉,译.北京:商务印书馆,2013.

[7]张原.从“乡土性”到“地方感”:文化遗产的现代性承载[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2014(4):6-12.

[8]葛容玲.景观的生产:一个西南屯堡村落旅游开发的十年[M].北京:北京大学出版社,2014.

[9] HARVEY D. From Managerialism to Entrepreneurialism: the Transformation in Urban Governance in Late Capitalism [J]. Geografiska Annaler,1989,71(1):3-17.

[10]杨宇振.“空间疗法”:经济危机的空间转移、扩散与新型城镇化[J].时代建筑,2013(6):35-41.

[11]杨宇振.权力、资本与空间:中国城市化1908-2008年——写在《城镇乡地方自治章程》颁布百年[J].城市规划学刊, 2009(1):62-73.

[12]戴维·哈维.叛逆的城市:从对城市的权力到城市革命[M].叶齐茂,译.北京:商务印书馆,2014.

[13] LEFEBVRE H. The Production of Space[M]. Oxford UK: Blackwell Publishing,1994.

[14]亨利·列斐伏尔.空间:社会产物与使用价值[M]//包亚明.现代性与空间的生产.上海:上海教育出版社,2003:47-51.

[15]彭兆荣.遗产学与遗产运动:表述与制造[J].文化遗产研究,2011(9):84-91.

[16]杨宇振,覃琳.拼贴历史街区磁器口:空间的生产、去地方化与生活状态[J].建筑师,2009(4):20-26.

[17]李菲.遗产:历史表述与历史记忆[J].徐州工程学院学报(社会科学版),2012,27(6):78-84.

[18]龚坚.喧嚣的新村:遗产运动与村落政治[M].北京:北京大学出版社,2013.