成都市地震灾区乡村发展范式研究

2019-09-10李彦群乔晶

李彦群 乔晶

摘要:基于四川省成都市汶川地震灾区乡村发展的跟踪调查发现:十年来成都市震区乡村经历了从过渡安置到恢复重建,再到发展振兴的三阶段发展历程。在分阶段发展政策引导下,震区乡村整体表现出规划驱动项目建设、善治保障乡村治理的新型发展范式。作为乡村发展的工具包,震后乡村规划成为推动乡村项目落地实施的驱动器与合法性来源。而震后救援中基层政府所积累的社会信任与居民互助型社会支持网络,在推动震区乡村走向自治与共治交互治理模式的同时,也奠定了乡村规划与项目建设的情感基础。这种乡村发展范式也为我国乡村振兴战略的实施提供重要启示:实施乡村振兴战略必须要规避传统路径依赖,科学编制乡村规划,充分发挥乡村规划实施驱动效能;同时构建基层政府高信任度与社会网络高联结度的乡村治理体系,以实现乡村科学健康发展。

关键词:乡村规划;地震灾区;发展范式;成都市

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.07.009 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2019)07-0060-07 文献标识码:A

Research on the Paradigm of Rural Development in Quake-stricken Area in Chengdu

LI Yanqun, QIAO Jing

[Abstract] Based on a tracking survey of the rural development in the post-earthquake zone in Chengdu, it has been found that: over the past ten years, the rural areas in the earthquake zone of Chengdu have experienced three stages of development, from transitional settlement to rehabilitation and reconstruction, and then to development and revitalization. Under the guidance of the phased development policy, a new development paradigm of planning driven project construction and good governance to guarantee rural governance is presented in the whole rural areas of the earthquake zone. As a tool kit for rural development, post-earthquake rural planning has become the driver and source of legitimacy for the implementation of rural projects. The social trust of the grass-roots government and mutual social support network of the residents accumulated in the process of earthquake rescue have promoted the pattern of interactive governance into autonomy and co-governance interact mode, and also laid the emotional foundation of rural planning and construction projects. This paradigm of rural development also provides important enlightenment for the implementation of China’s rural revitalization strategy to implement the strategy of rural revitalization, we must avoid the traditional path dependence, formulate rural planning scientifically, and give full play to the driving efficiency of rural planning implementation. At the same time, a rural governance system with a high degree of trust and social network of grassroots governments is constructed to realize the scientific development of rural areas.

[Keywords] rural planning; quake-stricken area; development paradigm; Chengdu City

引言

美國哲学家托马斯·库恩(Thomas Kuhn)在《科学革命的结构》一书中提出著名的“范式理论(Paradigm Theory)”,认为范式是一个共同体成员所共享的信仰、价值、理论、技术方法等的集合[1]。并应用到社会经济发展领域提出“发展范式理论”,即围绕发展问题形成的统一认知,以及在此支配下确定的发展目标、路径与政策的统称[2]。“发展范式理论”将乡村视为一个“共同体”,乡村发展范式则是乡村社会成员(共同体成员)对于乡村政治制度、社会治理、经济发展的目标准则与行为模式的集体共识。这种共识集中表现在乡村规划与乡村治理两个层面。

建国以来,我国乡村发展历经集体主义、国家主义、市场主义三种发展范式[3],分别对应城乡分隔、重城轻乡、城乡统筹三段历史发展分期。在稳定的社会经济结构下,基本实现乡村规划与乡村治理范式的稳定延续。然而,新世纪中央及地方政府陆续开展的新农村、美丽乡村、传统村落、特色小镇等系列乡村建设试验,在推动基层乡村经济社会发展的同时,也透露出既有的乡村发展范式危机:传统路径依赖下的乡村收缩与农村分化问题[4]。当下乡村采用传统的治理模式与规划手段推动乡村发展成为思维惯性[5]。如何消解当前发展范式下的乡村制度、建设、治理等方面的发展危机成为新时代我国乡村振兴战略实施的核心问题。乡村发展面临既有范式转换的时代发展需求。

而与传统乡村长时态固定范式不同,成都市汶川地震灾区乡村(以下简称“震区乡村”)在地震负效应影响下,出现了社会结构断裂、社会网路崩塌等结构性突变,传统发展范式在外力作用下发生根本性转变。但是在灾后重建至今的发展过程中,震区乡村依托良好的基层政府信任基础与社会关系支持网络,在规划驱动乡村项目落地的发展范式下,仅用十年时间便实现了从毁灭到振兴的巨变。这种非正常范式转换后形成的新型乡村发展范式既消解了地震所带来的负效应,也消解了传统乡村发展范式的内生危机。因此,深入研究成都市震区乡村发展范式,剖析其内部作用机制或许能为其他地区乡村消解发展范式危机、谋求发展范式适应性转换、实现乡村振兴发展提供重要的路径参考与经验借鉴。本文在综合梳理成都市震区乡村发展阶段与范式结构的基础上,总结震区乡村发展范式及其作用原理,进而讨论其对乡村振兴战略下我国乡村发展范式转换的重要启示。

1“救援—重建—振兴”:成都市震区乡村发展分阶段解读

大地震发生后,各级政府迅速组织各方救援力量对震区乡村开展一系列支持行为,推动震区乡村历经毁灭到重生的巨变。在阶段性政策与规划的作用下,震区乡村总体历经过渡性安置、恢复重建、发展振兴三个发展分期。

1.1过渡安置阶段(2008年)

临时转移安置是政府响应灾害的一种过渡性应急管理机制,是妥善安排受灾群众生活、维护社会秩序的重要环节,对科学处理灾害事件、将损失和影响降到最低程度起重要作用[6]。地震发生伊始,中央及地方政府便迅速组织救援力量赶赴灾区进行挖掘式抢救。至2008年7月底,在应急安置规划、地震灾区过渡安置区规划等安置规划①指导下,成都市共建成集中安置点1543个,过渡安置房(活动板房)198576套,紧急转移安置受灾群众109万人②,为受灾群体提供临时性住所,并提供生活物品的均等分配与医疗服务的有效供给。在此基础上,基层政府及社会力量同震区乡村居民之间逐渐积累起良好的社会信任与支持网络,为后续乡村建设奠定了情感基础。

1.2恢复重建阶段(2009年)

过渡性安置不能满足受灾群体永久居住需求,也无法保障长时性的公共服务及生活资料供给。综合评估震后次生灾害风险,确保地质安全前提下实施震后家园的恢复重建成为应急救援后的紧迫工作[7]。在具体实施过程中,震区乡村重建坚持规划先行,在规划的指导下有计划、分步骤地推进[8]。2008年11月,成都市在国务院“1+10”重建规划体系③基础上,结合成都市具体受灾特征组织编制“1+6”恢复重建规划④,指导成都市震区乡村恢复重建工程实施,推动乡村社区空间、社会网络及治理体系多维重构(见表1)。

1.3发展振兴阶段(2010年至今)

历经三年恢复重建,成都市震区乡村实现社会经济生产的正常化运营。如何在后重建时代实现城乡统筹可持续发展成为震区乡村发展的重要议题。早在2003年,成都市便推出城乡一体化与“三个集中”⑤的统筹发展策略,逐步推动全局城乡统筹协调发展。同步于灾后重建工作的全面推进,成都市进一步优化城乡统筹模式,结合震区实际特征实施差异化发展策略,从而实现震区乡村的发展振兴。

综合来看,震区乡村大体经历了两个发展振兴阶段。其中,第一个阶段是以《世界现代田园城市规划》及《成都市国家现代农业示范区建设规划》实施为标志的“产村相融”发展阶段,强调乡村产业的重要性,提出乡村规划与建设应注意乡村产业的植入和培育,避免出现产业“空心化”现象。第二个阶段则是2013年以后的“小组微生”阶段。采用“一线一品”“林盤经济”“集中成片连线”等原则实现产村融合、镇村统筹发展(见表2)。

2成都市震区乡村发展范式:规划与善治

源自乡村发展规律的本原逻辑,不同时期乡村会随着空间形态、产业发展、社会治理等组织形式的差异,呈现出不同的发展范式。地震灾害带来的社会经济结构性突变,导致震区乡村传统发展范式的断裂,在一系列乡村发展政策、规划及项目的实施下,震区乡村转换为一种新型发展范式:乡村规划与善治。

2.1乡村规划:乡村发展的工具包

首先,是坚持规划驱动项目建设的乡村发展模式。作为政府实施乡村建设与管理的政策工具,乡村规划成为震区乡村既有发展问题的集中响应,也是震区乡村恢复重建战略的三维空间映射,成为指引震区乡村社会、经济、空间发展的工具包。

2.1.1非正规分化下的规划响应

对于震区乡村而言,地震所造成的乡村社会、经济及空间结构性突变实际上是一次非正规分化的表达结果。基于此所编制的乡村规划,尤其是前期安置社区的选址与布局规划,实质上是对乡村非正规分化下所出现的各类发展问题的一次空间响应。在这种响应下,通过对乡村空间资源再选择与再分配,从而消解地震强负效应所带来的乡村发展危机。

2.1.2乡村规划驱动乡村项目建设

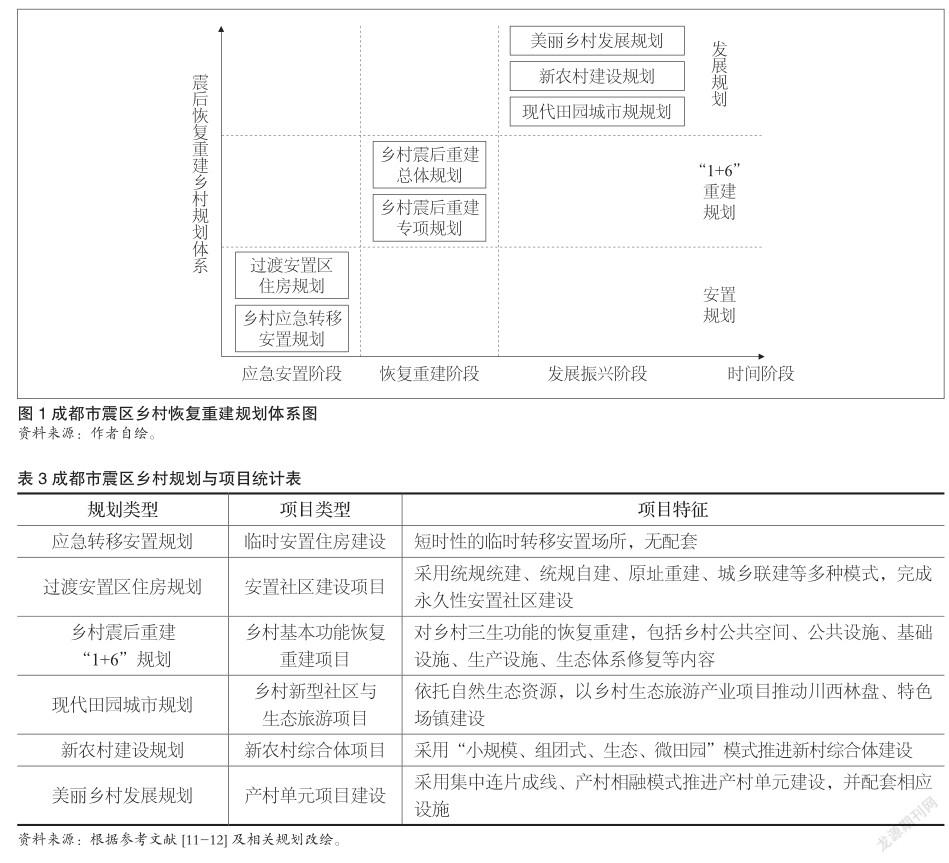

针对乡村发展问题的规划响应往往采用项目制的形式付诸实施。以乡村项目为核心的乡村规划成为推动震区乡村发展的工具包,也为震区乡村项目的实施提供了合法性来源。地震发生后,成都市各级人民政府组织编制了不同类型乡村规划以指导震区乡村分阶段发展。包括应急安置规划、“1+6”重建规划及城乡统筹发展规划等(见图1)。在规划指引下,震区乡村组织推进安置社区、新型农村社区、新农村综合体、产村单元等多种项目建设,完成农业生产设施、农村基础设施、农业产业等类型项目1817个,以及各类安置社区项目近300个(见表3)。规划驱动的乡村项目不仅是实施乡村公共服务供给的重要载体,也是乡村实现产业功能转型及产业空间布局的重要依据,是震区乡村高速发展的重要作用机制。

2.2乡村善治:自治与共治的交互

乡村项目的成功实施离不开基层社会成员的共同参与,这也是规划与项目驱动下的乡村治理走向善治的关键机制[14]。对于成都市震区乡村而言,凭借着基层政府在恢复重建时期所获得的高信任基础与社会公众的自发参与机制,其乡村治理范式表现出自治与共治交互式参与的善治模式。

2.2.1自治:居民主体行为能力最大化

其中自治机制在于乡村居民的主体行为能力最大化,即将居民作为乡村核心社会成员的主体能动性转化为乡村发展与治理中的超行为能力。在地震发生后,乡村受灾居民自觉参与灾后恢复重建中的住房建设之中。而后主动参与到重建规划编制与决策、项目立项及选址、具体实施建设等过程,并基于自身体验不断做出反馈意见,推动规划修改完善。如彭州市小鱼洞镇,居民在参与新村改造、美丽乡村建设等乡村公共项目时能够主动承担项目分工,表现出高参与特征,实现自身主体行为能力最大化发挥。

2.2.2共治:基层政府信任下全社会动员

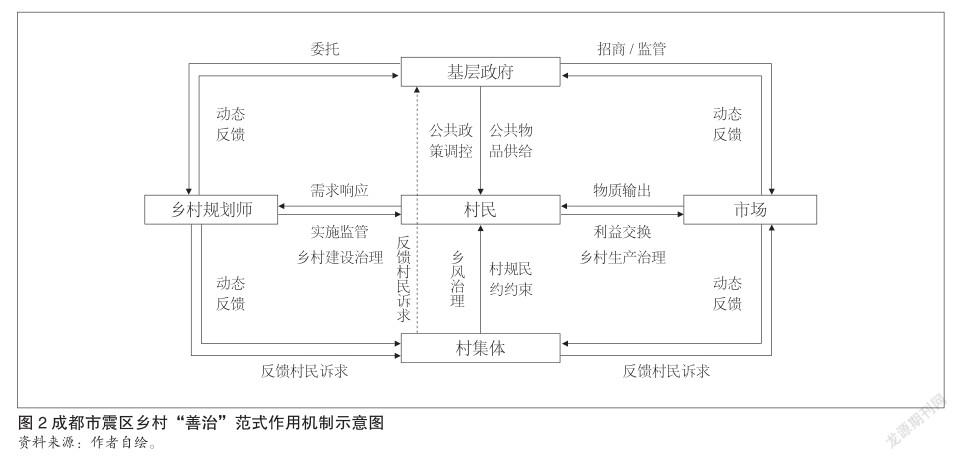

除乡村居民外,村集体、乡村企业(市场)、基层政府,以及参与治理过程的乡村规划师在乡村治理中都发挥着重要的作用。在多元主体交互共治模式下,全社会成员共同参与乡村治理,从而实现治理绩效最大化。对于震区乡村而言,基层政府在救灾安置过程中建立起来的高信任度决定了其在乡村治理中话语权的主导地位。在此基础上,乡村居民对于基层政府所选定的全社会成员普遍信任,从而在各自治理领域共同参与到乡村治理进程(见图2)。在全社会动员下,乡村社会成员各自发挥着重要的治理效能,推动震区乡村走向自治与共治交互的“善治范式”。

2.3乡村规划与善治的互动机制

成都市震区乡村依据乡村生长肌理与居民意愿编制理性规划,在良好的社会支持网络基础上,充分发挥基层自治与社会共治的善治优势,加快了乡村规划与项目的落地,形成独具特色的震区乡村发展范式。在这种范式下,2017年成都市震区乡村居民人均可支配收入18605元,部分发展乡村旅游的震区乡村,如彭州市小鱼洞镇、新兴镇,人均可支配收入超30000元,远高于全国其他地区水平。

这种成功源自于乡村规划与善治的健康互动机制:一方面,乡村规划能够科学指导不同项目在乡村的空间统筹,实现公共物品供给及物质基础建设。其多条目内容为乡村产业发展、生态保护及设施建设做出明确指引。另一方面,灾后重建以来政府的高绩效表现提升了基层政府的居民信任度,赋予了政府主导的乡村规划和项目建设在乡村空间落地的“合法性”权益,也增强了地方政府动员乡镇基层政府及企业、农民、社会组织等非政府部门的主体行为能力 [15],保障了乡村规划驱动下乡村项目落地实施的可行性,提升规划建设的可实施性[16]。

3对我国乡村振兴战略实施的启示:乡村发展范式转换

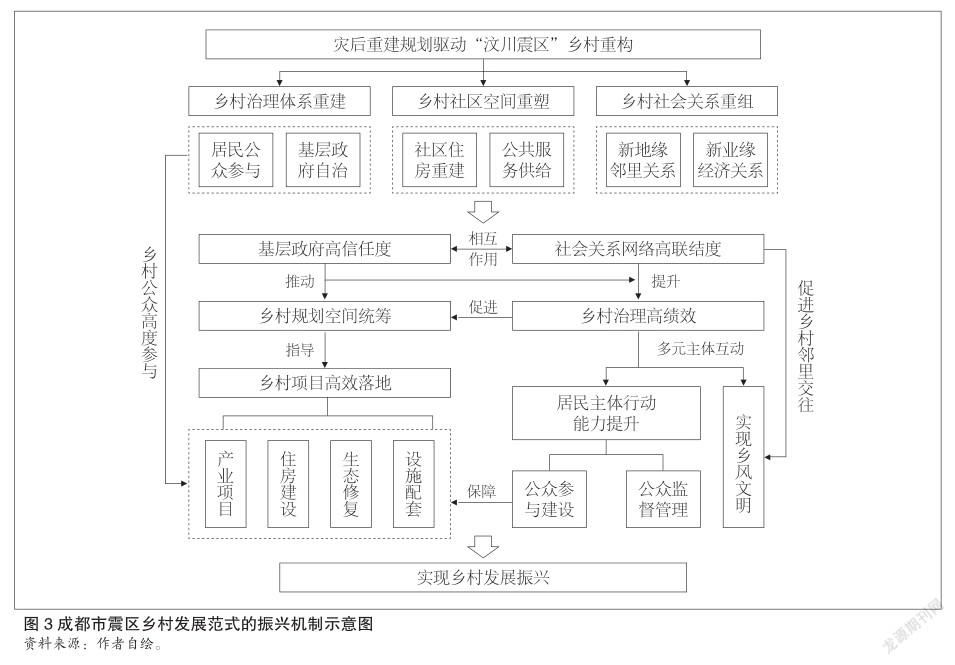

审视成都市震区乡村发展经验发现,乡村规划驱动下的项目落地对于乡村产业发展与人居环境建设具有显著效果,全社会成员参与下的乡村善治则奠定了“乡风文明”与“治理有效”的技术框架,并为乡村规划的实施提供了社会情感支撑(见图3)。党的十九大报告提出的乡村振兴战略,其振兴目标便聚焦于经济发展、空间建设与社会治理三个核心维度。基于此,成都市震区乡村发展范式或能成为乡村振兴战略实施下乡村发展的一种“理想模样”⑦。

3.1传统乡村发展范式面临的问题:规划缺位与治理失效

伴随着城镇化的快速发展,各类乡村发展战略在推动基层乡村经济社会发展的同时,也暴露出既有的乡村发展范式危机。我国广大乡村仍然面临着基础设施不足、产业发展落后、社会治理薄弱等问题,严重阻碍了我国乡村振兴进程。综合来看,主要问题可以归因为规划缺位与治理失效两大板块。

3.1.1规划缺位下的鄉村建设无序

一方面,现阶段我国仍有超过53%的乡村地区未编制乡村规划,乡村项目开发与落地实施完全由基层政府和居民自由决定,导致乡村违规搭建、无序开发的现象频发。另一方面,在部分已编有乡村规划的地区,或因规划不符合乡村实际而缺乏实用性,或因基层政府监管不严而实施错位,或因规划同居民需求不一而缺乏可行性,都未能充分发挥乡村规划对于乡村发展的驱动效能,从而导致乡村规划职能缺位。

3.1.2治理失效下的社会成员离散

作为一个共同体,乡村社会治理是一个全社会成员集体参与的公共行为,是乡村内部社会秩序与外部社会成员的合力作用[17]。然而,囿于乡村政府体制暗箱、行政闭环[18],乡村建设过程出现居民权利剥夺,诉求失语等问题,导致基层政府(管理者)、规划师(规划者)、乡村居民(建设者)等呈现离散型关系特征,相互之间缺少信任。另一方面,对于乡村内部社会网络而言,乡村市场“货币化”“经济化”的发展趋向在推动乡村社会关系理性转变的同时[9],也容易诱发村民竞争、打架斗殴等乡风恶化现象。同时,乡村“村改居”进程打破了传统乡村空间格局,“集中上楼”与“单元住房”模式下乡村居民公共交往空间缺失[19],从而出现垂直高差中的交往困境及外部公共空间的缺失等问题[20]。在经济利益纠纷和社会公共交往限制下,乡村社会关系网络嬗变,社会联结度弱化。

3.2发挥乡村规划实施驱动效能:理性规划与项目落地

基于此,参照成都市震区乡村发展经验,新时代乡村振兴首先应充分发挥乡村规划的实施驱动效能。作为指导乡村各项公共资源配置与空间合理布局的龙头,乡村规划在乡村住房建设、产业发展、设施布局及项目实施过程中表现出强驱动效能,并推动乡村实现产业明确、空间合理、设施完善、建设有序的乡村振兴。

3.2.1理性编制乡村规划

首先需要理性编制乡村规划。在乡村自然生长过程中存在发展型、扩张型、收缩型等自然分化现象,这是物质发展过程中的必然结果。乡村振兴应该顺应这种乡村自然分化规律,理性选择有活化价值的增长型、发展型乡村,因地制宜编制乡村规划,确保乡村规划可实施性、可操作性与长期性,避免应乡村自然消亡或迁并造成乡村规划浪费[21]。

3.2.2规划驱动产业发展

成都市震区乡村“产业园+新农村聚居点”的产村单元实践经验揭示了乡村产业空间规划对于指导乡村产业发展的重要意义。为此,在乡村规划编制过程中,应强化乡村产业发展规划内容,科学布局乡村产业空间,驱动乡村产业项目落地。具体来说,应从全域空间层面落实乡村三次产业空间布局,优化三生空间,并完善三次产业所需相关设施配套建设。在此基础上,积极承接都市产业转移,引导乡村企业集聚发展,从而推动乡村产业项目落地,增加乡村财政收入。

3.3构建乡村治理双重保障体系:基层政府高信任度+社会网络高联结度

此外,成都市震区乡村发展范式表明,无论是基层政府对乡村建设的纵向管理,还是乡村居民内部的社会网络,都深刻影响着乡村规划的编制、实施、管理等系列过程。因此,乡村振兴必须建立在乡村善治的高效社会治理体系之上。

3.3.1加强公众参与,完善服务供给,提升基层政府信任度,实现多元主体互动

基层民主是我国民主制度的重要根基,官民信任是乡村社会发展的根本保障。乡村治理的大方向应该是乡政村治[22],根据《城乡规划法》第十八条规定,乡村规划要“尊重村民意愿”,乡村规划理应成为推动基层民主自治的重要工具。从震区乡村发展模式中发現,高程度公众参与和基本公共服务均等化可以提升乡村基层政府信任度,这种纵向信任关系能够有效推动乡村居民参与社会决策过程,从而为上位规划和政策在乡村层面的空间落实提供了保障,也为乡村治理建构了良好的社会信任基础。因此,实现新时代乡村治理有效的关键在于搭建基层政府、乡村居民相互信任的主体关系。具体来说,应建立健全的民主参与制度,加强在乡村规划、建设、保护和管理等工作上的居民公众参与,同时完善公共服务配套建设,提升乡村公共服务水平。一方面可以提升基层政府信任度,另一方面可以充分发挥居民的主体行动能力,使不同的组织和相关者都能参与到乡村规划方案制定和乡村项目建设实施中[23],提高乡村规划政策的合法性和可操作性。

3.3.2加强公共文化建设,邻里公共空间增进社会交往,提升社会关系联结度

保障乡村规划、建设及治理还应获得和谐稳定的社会关系网络的支持。震区乡村的发展经验深入解释了高联结度社会关系网络对乡村社区、产业、文化等内容的促进效用。因此,实施乡村振兴战略应依托乡村公共文明建设,建立统一文明认知标准,提升乡村居民文明认知,避免乡村理性化社会关系对乡村农耕文明及现代文明的侵蚀,从而传承乡村互助的优良乡风。同时,应加强乡村公共空间建设,如广场、运动场、巷道等,强化乡村居民公共交往意识,延续传统乡村高频率人际交往、高水平信息共享等特征,营造和谐开放的人际交往环境。以高标准的乡村文明认知、高频率的乡村公共交往构建高联结度的乡村社会关系网络,推动乡风文明建设。

4结语

乡村规划与乡村治理一直以来都是乡村发展的重要议题。新时代乡村振兴战略下,如何消解当前乡村发展的现实问题,处理好乡村规划与乡村治理的互动关联,规避传统乡村发展的路径依赖,实现乡村发展的范式转换成为时下重要议题。基于成都震区乡村发展范式经验揭示了乡村规划与善治的互动范式对于乡村振兴发展的积极效益,能够为其他地区提供重要的经验借鉴。当然,本文所讨论的成都市地震灾区乡村发展范式仅仅是我国广大乡村发展范式中的一种,对于不同地区乡村发展理应进行适应性范式调整与转换,从而推动全局乡村发展振兴。

注:

① 安置规划:由各地市救援团队在地质风险评估基础上,结合地区地形环境、受灾特征等编制的专门针对受灾地区人民临时性住房规划和建设的指导规划。

② 数据来源:成都市统计公众信息网。

③ 国家“1+10”重建规划体系:《汶川地震灾后恢复重建总体规划》(国发〔2008〕31号)及城乡住房专项规划、城镇体系专项规划、农村建设专项规划、基础设施专项规划、公共服务专项规划、生产力布局专项规划、市场服务体系专项规划、生态修复专项规划、土地利用专项规划、精神家园重建专项规划。

④ 成都市“1+6”恢复重建规划内容:《成都市(极重灾区和重灾区)汶川地震灾后恢复重建总体实施规划》,以及城乡住房重建专题、基础设施重建专题、公共设施重建专题、生产设施重建专题、城镇体系重建专题、生态体系重建专题。

⑤ 三个集中:工业向集中发展区集中、土地向适度规模化集中、农民向集中居住区集中。

⑥ 九化共举:布局组团化、产业高端化、建设集约化、功能复合化、空间人性化、环境田园化、风貌多样化、交通网络化、配套标准化。

⑦ 出自2014年9月《四川省新农村建设示范片推进工作领导小组办公室简报》中《城镇化进程中村庄的命运与守望——对四川成都、眉山、雅安三市调查报告》一文:“四川省所提出的‘小组微生’‘一线一品’‘三建四改’等建设理念或许就是今后我国乡村发展的‘理想模样’”。

参考文献:

[1] KUHN T S. The Structure of Scientific Revolutions[M].Chicago: University of Chicago Press,2012.

[2]房艳刚,刘继生.基于多功能理论的中国乡村发展多元化探讨——超越“现代化”发展范式[J].地理学报,2015,70(2):257-270.

[3]韦少雄.我国乡村治理研究的共同体发展及其范式变迁——三个阶段的考察[J].云南行政学院学报,2018,20(2):170-176.

[4]赵民,陈晨.论农村人居空间的“精明收缩”导向和规划策略[J].城市规划,2015,39(7):9-24.

[5]文剑钢,文瀚梓.我国乡村治理与规划落地问题研究[J].现代城市研究,2015(4):16-26.

[6]邱建,曾帆.应急城乡规划管理理论模型及其应用——以地震灾后重建规划为例[J].规划师,2015,31(9):26-32.

[7]陈蓓蓓,李华燊,吴瑶.汶川地震灾后重建理论述评[J].城市发展研究,2011,18(3):105-111.

[8]穆虹.科学规划 重建家园[N].经济日报,2008-8-5(3).

[9]李路路,李睿婕,赵延东.自然灾害与农村社会关系结构的变革——对汶川地震灾区一个村庄的个案研究[J].社会科学战线,2015(1):190-200.

[10]孙施文,邹涛.公众参与规划,推进灾后重建——基于都江堰灾后城市住房的重建过程[J].城市规划学刊,2010(3):75-80.

[11]汪越,刘健,薛昊天,等.基于土地产权创新的乡村规划实施探究——以成都市青杠树村为例[J].小城镇建设,2018,36(1): 26-32.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2018.01.004.

[12]曾帆,邱建,蒋蓉.成都市美丽乡村建设重点及规划实践研究[J].现代城市研究,2017(1):38-46.

[13]范凌云,雷诚.论我国乡村规划的合法实施策略——基于《城乡规划法》的探讨[J].规划师,2010,26(1):5-9.

[14]孙莹.以“参与”促“善治”——治理视角下参与式乡村规划的影响效应研究[J].城市规划,2018,42(2):70-77.

[15]申明锐.乡村项目与规划驱动下的乡村治理——基于南京江宁的实证[J].城市规划,2015,39(10):83-90.

[16]唐燕,赵文宁,顾朝林.我国乡村治理体系的形成及其对乡村规划的启示[J].现代城市研究,2015(4):2-7.

[17]陆益龙.乡村社会治理创新:现实基础、主要问题与实现路径[J].中共中央党校学报,2015,19(5):101-108.

[18]张君.后精英政治、体制吸纳与农村治理危机[J].农业经济,2014(6):8-10.

[19] Mark Granovetter. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1991(11):481-510.

[20]谷玉良,江立华.空间视角下农村社会关系变迁研究——以山东省枣庄市L村“村改居”为例[J].人文地理,2015(4):45-51.

[21]杨贵庆.乡村振兴视角下村庄规划工作的若干思考——《关于统筹推进村庄规划工作的意见》再读[J].小城镇建设,2019, 37(4):85-88.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.04.013.

[22]张尚武,李京生,郭继青,等.乡村规划与乡村治理[J].城市规划,2014,38(11):23-29.

[23]易鑫.德國的乡村治理及其对于规划工作的启示[J].现代城市研究,2015(4):41-47.