漫天孤星,祭无忘告:“北星之春”展评

2019-09-10于瀛

于瀛

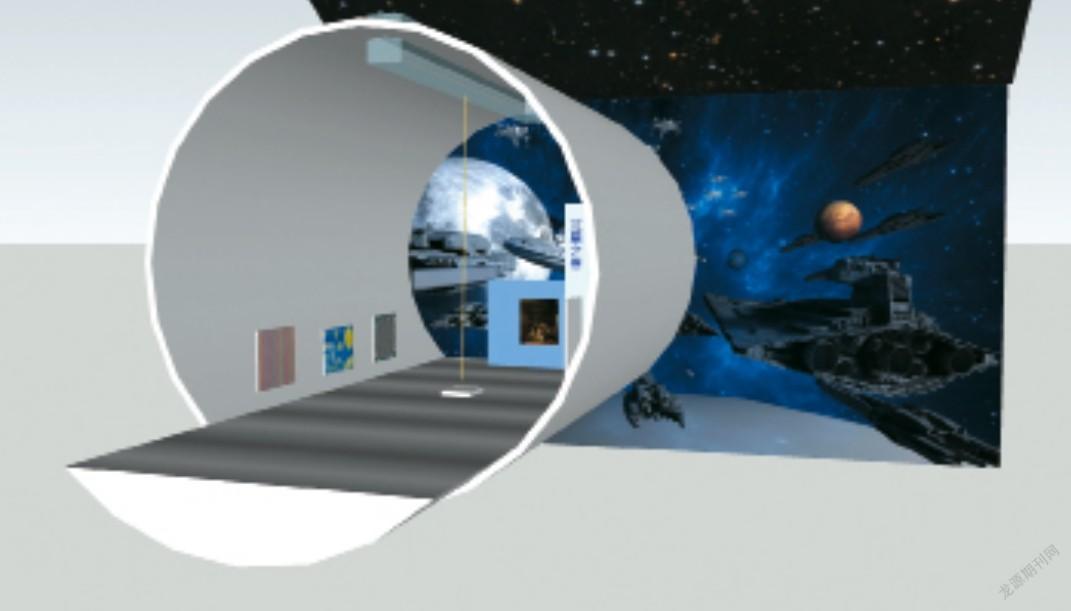

一进展厅,一股醇香的酒气就扑面而来,每个女孩子都穿着精致漂亮的高跟鞋,所有人都喜气洋洋地站在这个由监狱临时改造而成的展厅中央。天窗之外是漫无边际、吞噬一切、孤寂空荒的苍穹。那些不断明灭、闪耀、划过的星光,使我想起幼年随父乘坐深夜列车时,车窗外那一片片于风中飘零、被铁道沿线路灯所照亮的雪花。

两杯威士忌下肚,那觥筹交错的迷幻场面让我仿佛回到了21世纪的20年代。那时我尚未成年,家父带我看展时,总会把我打扮成一粒糖果。当他和朋友们聊天,我就独自穿梭在由纯毛长裤、丝绸长裙、百褶阔脚裤、细长光腿构成的“丛林”中探险,既观察作品,又偷听大人们的窃窃私语。那些密语带给我的印象是:人人都已心知肚明那些显而易见的艺术套路和把戏,但又人人参与其中、乐此不疲。我因此产生了一种感觉:所谓的艺术展览,无非是一场场孤独人的派对。

现在回首想来,20世纪80年代到21世纪30年代的这50年,无疑是人类绘画史的最低潮,以至于今天已经想不出彼时任何一个像样的画家名字了。其实不只绘画,爸爸带我看的那些展览——那些古怪又无聊的表演、那些空洞又显得野心勃勃的巨型装置、那些虚情假意的美术馆影像、那些不厌其烦的策展花招,在今天看来都过于“地球”范儿了——那种基于大地引力和太阳光照的艺术的动机、技术、效果都显得何其平凡。在飞船航行数百年之后,除了我这种有着古代艺术经验的先民,这种艺术已经在新人类的记忆中消灭了。这些实践带着无聊到骨髓中的“次要感”,甚至让我这种亲历者和职业艺术研究者也懒得把他们那个时代从美术史中打捞出来,进行重新的阐释和定位了。所以,每当我回想起父亲带我看的那些“当代”(家父时代的艺术术语)艺术品,印象深刻的反而是当年展厅里那些妆容精致、神采奕奕的阿姨们,她们和今天在展厅中的小姑娘们别无二致。

但无论如何,所有人都认为眼下这场展览至少对我而言是别有特殊含义的,所有人都认为我理应到场,甚至朋友们频频暗示我:这场展览就像是专门送给我的礼物。这么说其实并不夸张,这场和我渊源极深的展览——“北星之春”,去碑营厂牌第124号,和我的家族有关。去碑营,一个在历史长河中如烟消逝数百年又在今日重生了的名字——家父是这个厂牌的第一位策展人,而这场展览毫无疑问用标题呼应了家父所策划的“北平之春”。

北平是父亲生活所在地的旧称,而北星是这艘搭载全部地球永生人的飞船即将到达的地方。我仿佛被写进一个包含着过去、现在、未来的句子里,而主语是已死去的父亲——这让我感觉非常忐忑。在接近1000年的时光中,父亲的面孔早已被我忘记了,我不辨他是艺术家、策展人或别的什么——父亲有意发明了很多角色参与艺术事务,而我对此毫无兴趣。当我被《画刊》杂志邀请参加这次开幕派对并且撰写展评时,我才决心到现场看看。

我首先在人群中认出许呱,他是父亲所在那个时代最受关注的画家。之所以认出他,并非因为他的绘画成就令我难忘,而是因为他是这个展厅里唯一白发苍苍的人——他是所谓“地球一代”里最后的画家。

2049年人类永生纪来临时,一项共识形成:基于永生这种时间性,过剩、不加节制的“艺术创造”,对人类而言意味着很大的危机和灾难。艺术市场在之后的5年中渐渐消失了。为解决人类艺术的遗产,人们成立了跨越国界的艺术遗产处理小组,从故宫博物院到普拉多美术馆,从大都会到蓬皮杜艺术中心,所有的作品都被封存起来。

伴随而来的情况是:一大批职业画家失业在家。其中很大一部分人后来转行做了美妆博主,而另一部分则跟随绿公司的“绘画移民计划”远征太空——画家们沉睡冰冻在水晶盒子里,乘坐绿公司的飞船飞往没有“永生之术”的星球。他们期待的效果是这样的:漫长的星际旅行中间就像是睡了一觉,醒来还可以继续有理由画画。为了保持艺术物种的多样性,许呱被允许作为画家留在地球上。起初他还会去野外写生,画一画“麦片粥”一样的印象派风景,后来某一天他就突然厌倦了这种“动物园猴子依靠身体惯性表演单手倒立”和“没有同行竞技,也懒得再画了”(许呱《谈艺录》)的把戏,彻底放弃了绘画。许呱在最后的宣言中说道:“好吧,绘画,彼此折磨了那么多年,让我们就此友好地分手吧。”(许呱《谈艺录》) 那一天普遍被认为是地球绘画史的句号。

又经数年,地球毁灭,所有的永生人乘飞船逃离地球。在我们的飞船调转方向、航向北星之前,去了差不多100颗星球,但没有一个星球适合人类居住。因为一些莫名其妙的不安,北星一直是我们最后的选项。

北星,是绿公司移民成功后傳给地球信号的那颗星球。我猜想那颗星球可能现在就像我爸所在时代的中央美院,每一栋楼里都塞满了画家。他们曾是地球的弃子,但为了和他们相见,我们这些远道而来的地球亲戚突然又想起了绘画,并且为了表达诚意和团结,恢复了代表团结一心的“去碑营”系列展。

重新提起这一段艺术史,是因为眼下这一场展览的策展主旨“通过绘画,让我们重新团结”,这完全是“去碑营”系列最初发起时的设想。之所以现在依旧可以继续使用这样的主题,我明白原因是爸爸的展览实践已经失败或还未成功。但我还是有点好奇,当今天飞船上的人们重拾起绘画这项遗产,在离地球亿万光年的距离之外举办这场展览,究竟可以达成怎样的成就?

抱着这个好奇,我浏览了这场展览。飞船上唯一携带的一张地球纪古代绘画——委拉斯贵支的《宫娥》,悬挂在展厅的正中央,这是爸爸最喜欢的画,我小时候却毫无感觉。画面中的小公主脚踩在一条黄狗的脊背上——狗是这艘飞船上不存在的动物,诞生于飞船上的这代人,对这个动物形象感到陌生而恐惧。画的右侧,特别设立了一个小小的文献区,呈现了飞船一代对于此画的研究成果,我从中读到了这样的句子:“公主的脚压抑了这种棕黄动物的生长和变形,如果没有脚踩,这个动物的封印结界将不复存在,它甚至可以生长膨胀到可以撑满整个画面,将画家、国王、妃子、公主们一起吞进胃里。”(张霖《<宫娥>中的恐怖生物和逃离地球》)配合这个研究,有一段VR演示:一个虚幻的、黑暗无比的胃中,画家、国王、妃子、公主们分别站立在高瓦数戏剧舞台聚光灯之下,他们的形象都在胃液强酸中渐次溶解,先是毛发、皮肉,紧接着是筋骨。在一轮彻底消失无形后又浮现出一个全新的形象继续溶解——就像一次次永劫轮回。透过虚拟现实镜头,我低头看到自己的双脚也被溶解了。

这个研究无疑产生于后飞船一代“主体意识”高涨的时期。在这个时期,地球上的所有事物都被重新描述和解释了一遍,有时我觉得这些描述和我记忆中的事物相差甚远,但时间久了,我也熟练掌握了这一整套后飞船一代的思维方式,并且以此为基础开展我的工作。现在想来,他们对于地球文化的研究,并不是一场寻找自身文明源头的考古探险,而是在处处寻找着其中的差异,以确立自己作为飞船人的主体性。今天在展厅里,当我想到即将见到另外一批同样来自地球的人类,我马上恢复了我作为地球人的记忆:这个研究中所谈到的狗的形象,绝对是错误的。

狗,实际是一种多毛的小型动物,它用四肢行走,依赖人类。我爸曾养过一只品种名为“泰迪”的狗,这只狗死去之后,他曾经坐在画前哭泣了一整天,无法工作。这种动物,并不会变得过于庞大。可以长成巨大体量的是另外一种叫做“象”的动物,飞船上一些古代南亚书籍的插画中,多次出现它的身影。

然后我看到飞船一代所谓的“文艺复兴”作品,他们奉放弃绘画的许呱为宗师,将绘画首先理解为“错误”。他们对于绘画的认识是这样的:在这个时代,科技可以百分之百精确地处理一切图像、情绪、疾病等等,唯一有可能处处产生错误的只能是“绘画”。绘画是保留人类缺点、弱点的火种。所以,我在展厅里又重新看到了麦片粥一样的印象派风景(表现的是雪花漫天般的窗外星空),看到了面料书一样的硬边抽象画,看到了愁容满面的自画像。

无疑,爸爸在“北平之春”的导览文章里所提到的问题,伴随这场展览对于绘画的复活,也复活了:“如果每次绘画都是对过往绘画的重演,那么这场重演在何处依旧是有效的?下笔这一动作,在今天除了成为被同行和粉丝欣赏把玩的手艺之外,是否还能承担更广泛的文化重任?今天对于绘画坚持和保护的东西到底是什么?”

这么想着,我看到了另一件作品介绍,画家将自己人生中所犯的每一个错都当做一次“绘画”实践,在这次展览中,他将整个展厅的地面处理成一个巨大的强力胶池,成为他用来“捕获错误”从而“捕获绘画”的装置。我想起我父亲的展览实践,他也将整个展览场地的空间设计看得非常重要。看到这里,我突然发现自己的双脚已经动弹不得了,展厅就像一个巨大的捕兽器,将我困在其中,进已无能退亦难。展厅中那些妆容美丽的少女们和许呱等人不知什么時候已经全部消失了,空旷明亮的展厅中只剩下我独自一人。

我继续读了下去,自述下面是一封写给我的信:

“你好,你之所以出现在这里是因为你的父亲。因他对于绘画的迷恋,所以你出生了。你从绘画的愿望和动机里诞生,但却目睹了整个绘画的消亡。不知道你有没有发现,展厅中从始至终其实只有你一个观众,刚才你所看到的所有人都是通过那杯酒精准注入你眼中的一场幻象。

这和你父亲的那些展览一样,在所有雄心壮志的展演之后,观众每次都只剩下了你自己一人。你将不会死,在我们到达北星之后,你会被作为人质交给北星的居民。你是这艘飞船上最为合适的人选,因为你的父亲是拒绝了永生的那最后一个人,而这就像北星那些居民的父辈一样,你们骨子里和我们终归有所不同。

接下来的航程还有50年,比起你已经度过的时光,这个时间并不算长。尽管会对不起你,但我别无选择——我没有办法抵挡‘代替全体飞船人犯一个滔天大错’这一欲望。现在,你可以把我所做的这一切一切,当做‘绘画’了。”

我心情五味杂陈,这一刻其实让我理解了父亲的临终选择,理解了他所在的那个时代。毕竟在浩瀚无边的宇宙中,对我而言,永生和不朽是这艘飞船上最令人不堪其重的技术,而这封信是父亲的展览在漫长时间长河中最为精准的一次评论。不过还是值得高兴,50年后我就可以到达北星,去过一种死亡如影随形着的生活。