库基哈尔

2019-09-10刘钊

刘钊

1930年,印度比哈尔邦玛格达南部地区的一个小村落发生了一件震惊世界的事情:有村民从荒土堆上挖取古代遗留的红砖时意外发现了一个古代金铜造像的窖藏,在随后的考古发掘中一共清理出了226件金属造像,尺寸从几厘米到150多厘米不等。这批造像精美异常,其中绝大多数都有镌刻的题记。这次考古发现被后人评价为印度历史上继发现“那烂陀”之后最为重要的考古发现。由此,一个原本陌生的地理名词不断的被抄录、记载、传播,它就是——库基哈尔。

一、库基哈尔名称的由来

关于库基哈尔( Kurkihar)地名的歷史由来争论颇多。最早发现库基哈尔的英国考古学家马克汉姆-基托认为“Kurkihar” 词是由“Koorka Vihara”派生而来,意即“库克的大寺院”。

曾任印度考古调查局局长的亚历山大·康宁汉则认为“Kurkihar”一词是“Kukkuta-pada Vihara”简缩而来,而“Kukkuta-pada”来源于古代印度对“鸡足山”(Kukkutapadagiri)的称谓,因此“Kurkihar”应该被翻译为“鸡足山的大寺院”。

鸡足山在佛教历史上具有重要的意义,按佛经记载,释迦牟尼在入灭之前将袈裟与锡杖交予迦叶尊者,嘱托他前往鸡足山中入定,等候下世佛祖弥勒在此山中与他相会并将衣、杖交付传承于他。我国历史上前往天竺取经朝圣的高僧大德例如玄奘、义净等都曾游览拜会过鸡足山并在传记中有所著录。 《大唐西域记》记曰: “莫诃河东,入大林野,行百余里,至屈屈咤播陋山(唐言鸡足),亦谓窭卢播陋山。”按照这些记载,鸡足山应该就位于菩提伽耶东北的群山中,在今天库基哈尔村的正北方,与实际的方位相符。

笔者亦对库基哈尔这一名称的由来颇感兴趣,翻阅了中外很多资料,终于发现了一处不为前人所关注但却至关重要的信息——唐代僧人义净在其所著《大唐西域求法高僧传》上卷中有记载: “大觉东北两驿许,有寺名屈録迦,即是南方屈録迦国王昔日所造也。”“南国僧来,多住于此。”这里有几处重要的信息值得我们关注:

1.此处“大觉”无疑是指菩提伽耶的大觉寺;

2.唐代设置的邮驿的 驿大致是30里,“东北两驿许”就是30公里,正好和今天库基哈尔与菩提伽耶的距离和方位完美吻合。

3.《大唐西域求法高僧传》的法文版翻译作者,法国学者沙畹把“屈録迦”考证为“Kuluka”,同时,沙畹认为“Kuluka”即是现代位于德干高原南部Tamraparni河口的Kolkoi城,它曾是印度古代有名的海港,是潘迪亚王朝(Pandya Dyndsty)的都城。而库基哈尔的主要捐助人大多来自于同是德干高原南部的坎奇(Kanchi,同坎奇普兰LKanchipuraml)。8-9世纪时,潘迪亚王朝曾一度占领坎奇普兰所属的德干高原东南部,之后直到12世纪,帕拉瓦王朝(PalldVa Dyndsty)、朱罗王朝(ChaolsDynasty)交替统治过坎奇普兰。

4.“南国僧来,多住于此”,显然是指从德干高原南部潘迪亚王国甚至帕拉瓦王国以及朱罗王国的佛教僧侣都曾借居于此(屈録迦寺),这些僧人可能是由南部千里迢迢来到玛格达的菩提伽耶及那烂陀参拜朝圣。

由此,关于库基哈尔名称的由来笔者认为更准确的解释应该是义净在传记中所提到的屈録迦( Kuluka),它在当时的称谓应该是“Kolkoi Vihara”,其发音与“KurkiVihdra”也非常吻合。它应该是7世纪之前印度最南端的Kolkoi王国在玛格达南部、菩提伽耶往返那烂陀之间的交通要道、鸡足山南侧山脚下建立的 座寺庙,这名称后来逐渐转变为对这片地方的称谓。

二、库基哈尔的地理位置

库基哈尔位于菩提伽耶至那烂陀的必经之路上,它距菩提伽耶约30公里,距那烂陀约70公里。菩提伽耶是佛祖释迦牟尼证悟之地,是整个佛教世界的中心;那烂陀创建于5世纪笈多时期,是世界上最早的大学,吸引着整个亚洲无数虔诚求法僧人。千百年来,佛教信徒络绎不绝的往返于菩提伽耶和那烂陀两地之间。前文提到的鸡足山位于库基哈尔的正北,而另 佛教胜迹灵鹫峰坐落于其东北30公里处,所有这些圣地都为库基哈尔提供了得天独厚的宗教氛围。同时,库基哈尔还位于连接西边的印度教圣地伽耶城和东边的古代商业重地纳瓦达的中间枢纽位置。南来北往,东去西来的熙攘人群,为这个佛教的庇护所带来了活力,也提供了库基哈尔艺术风尚及其艺术作品向外扩散的潜在条件。

三、库基哈尔造像艺术的发现

马克汉姆-基托在1848年3月22日的日记中写道“我认为库基哈尔定是个佛教圣地,那里有方圆几百英尺排排的满愿塔,除此之外,那里还有孤立的古代建筑和遍布各个方向的人工水池……”经过4天的考古挖掘,基托带着满满10辆马车的石刻雕像欣喜而归。这批佛教艺术品中的绝大多数目前被保存于加尔各答的印度博物馆。

亚历山大·康宁汉于1871年、1879年两度造访库基哈尔并延续基托的考古发掘,进一步发现了37尊石雕造像,这批造像除少量几件陈列于其他博物馆以外,大部分被留置于库基哈尔村内的一座印度神庙中,至今仍被装饰在神庙的内外墙上接受印度教徒虔诚供奉。康宁汉还首度发现了造像题记中出现有关来自坎奇供养人的证据。

笔者2019年1月曾随同首都博物馆的黄春和研究员、中央民族大学向红笳教授等拜访参观该处寺庙,作为首批到访的现代中国客人,亲眼目睹这批古代艺术品的瑰丽,慨叹时世的沧海变迁,不胜唏嘘。

库基哈尔最重大的考古发现发生于1930年,当那批重要的青铜造像重见天日,整个印度考古界都沸腾了。这批金铜佛像的数量有着不同的版本,很多学者莫衷 是。施罗德在《印度一西藏青铜造像》一书中记载共有大约150件,而当时印度著名的历史学家喀什·普拉萨德-贾亚斯瓦尔(1881 - 1937)在传记中提到 共有大约240件“青铜器物”出土, “其中绝大多数被收置于巴特纳博物馆”,另外“有一部分纯银的造像没有被博物馆获得”。据说文中提到的这小部分银质造像后来被拣获的村民熔炼做成了脚镯。我们从现存于巴特纳以及国外博物馆、还有散落到西藏各大寺庙的库基哈尔风格造像,不难想象这部分银质造像的精美华贵,它们侥幸躲过了800年前的穆斯林毁灭式入侵,却没想到破土重见天日之时也是灭顶之灾到来之时。

四、库基哈尔造像艺术的特点

库基哈尔造像艺术从7世纪 直延续到12世纪,大体经历了初期、中期和晚期三个阶段。

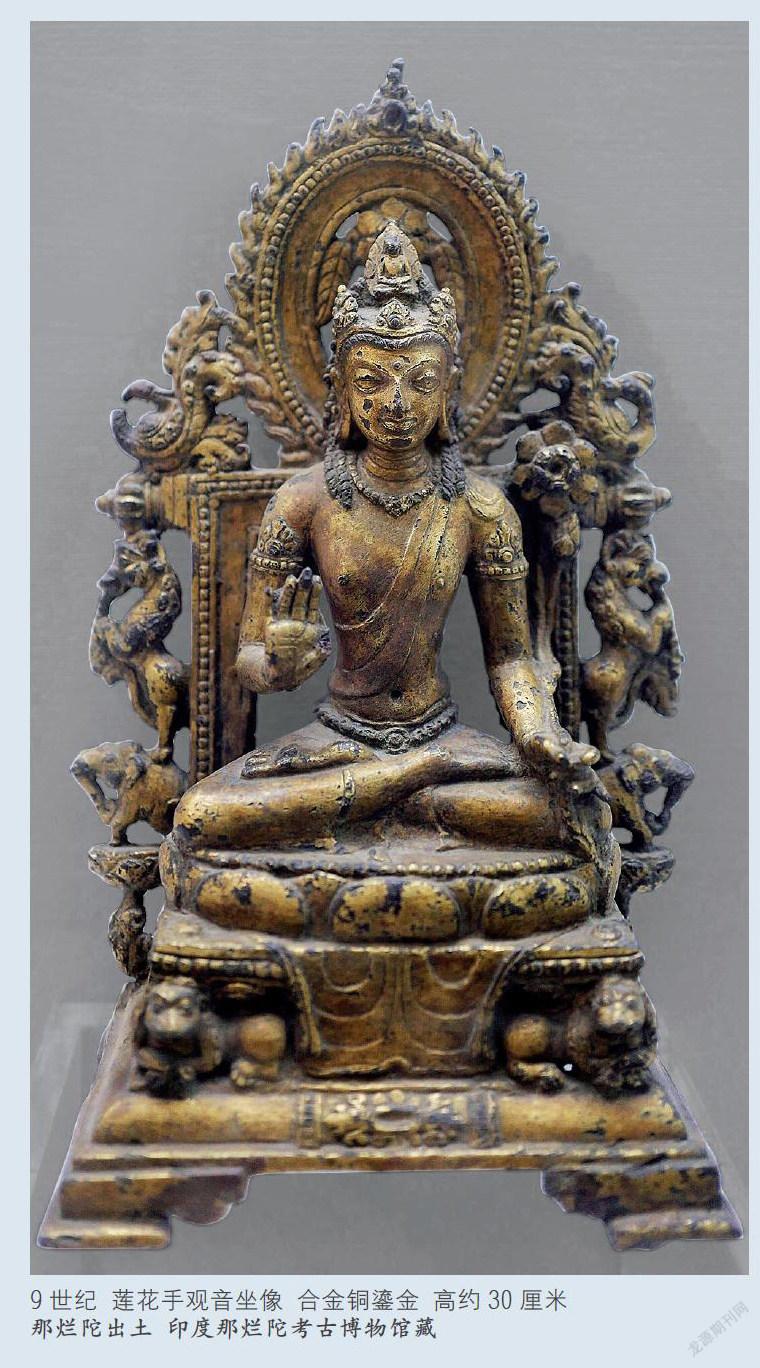

初期库基哈尔艺术大致为7-9世纪,风格与同期的那烂陀造像艺术非常相像,那烂陀造像艺术的生命期为6-9世纪,库基哈尔则为7- 12世纪,因此很多研究早期造像艺术历史的学者认为库基哈尔风格源自那烂陀艺术。

中期的时间大致为10 - 11世纪,此时的艺术风格已经成熟完善,逐渐脱离了那烂陀的基因影响而脱生出独特的库基哈尔艺术风尚。其特征鲜明独特,整体造像比例匀称;面部、肌体刻画柔软自然;面型相较北部的那烂陀风格更显椭圆,眼睛开阖适中,多有银饰镶嵌;嘴唇丰腴;慈悲像面含神秘微笑,愤怒像怒目圆睁,着重刻画外露的牙齿和瞠目红睛。同时,库基哈尔作为写实艺术的塑造表达,综合了北部那烂陀的学术气氛内质以及印度南部对躯体写实的自由奔放主义,在崇尚表达肉体温度的同时对其上附着的佛教文化和人文精神进行了完美的诠释;同时对衣着、配饰甚至座旁的藤蔓都做了分毫必致的详细刻画。

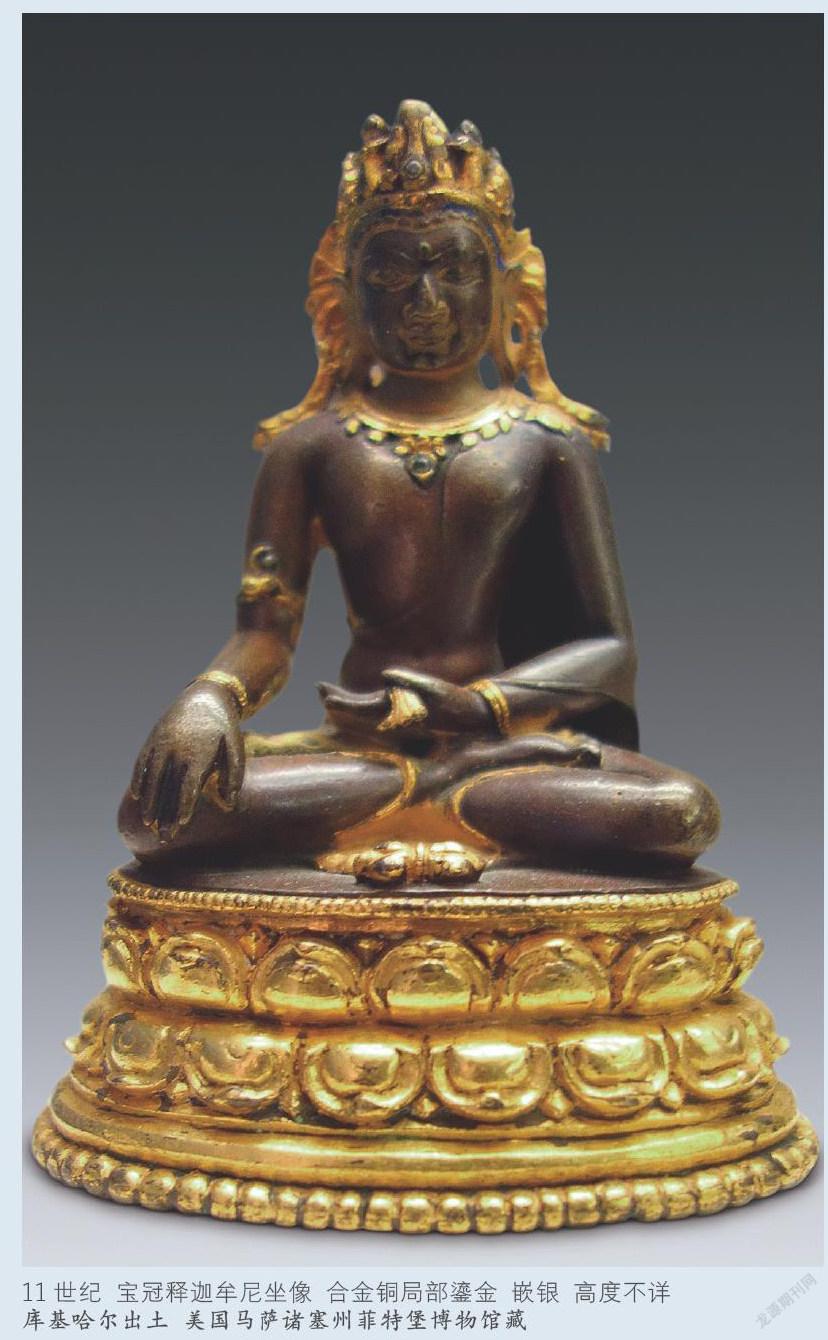

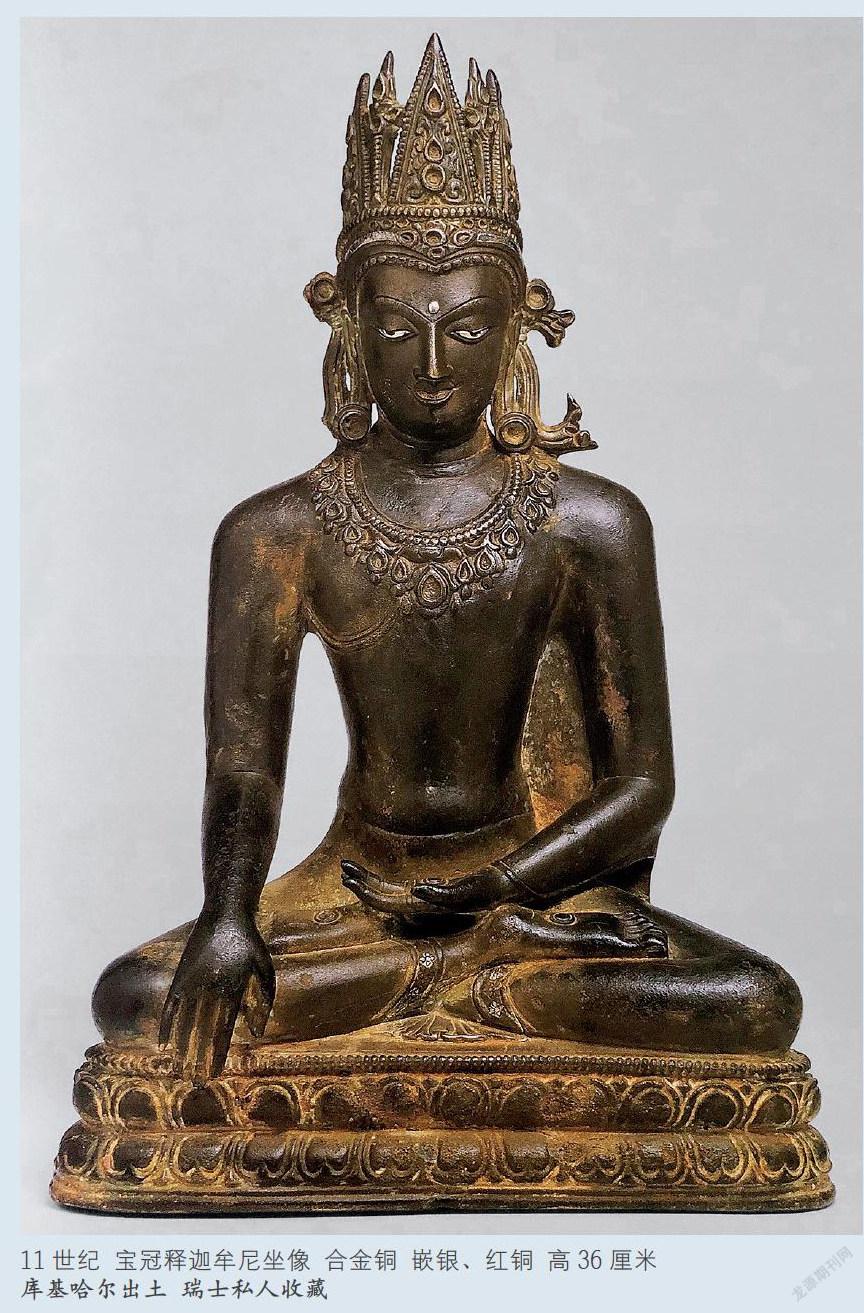

特别是配饰项链装饰的宝冠释迦牟尼造像可谓是库基哈尔造像艺术的代表作品。其特征为:释迦牟尼呈金刚跏趺坐姿,身着坦右肩袈裟;颈下装饰独具库基哈尔特色的复杂项链配饰,其上通常镶嵌红蓝宝石,但大多因年代久远或在土中常年掩埋而遗失不见;头戴三叶冠,尖锐的三角形冠叶高耸挺拔,是其明显区分于其它风格的标志性特征。配饰耳花、耳铛,皆有嵌孔镶嵌宝石;束冠的缯带飘垂于肩上并略微上翘。这种宝冠释迦周身上下只有冠式、头饰及胸前的项链呈报身装饰,不见臂钏、手镯、脚镯等其它富贵装饰。这种形象极可能源自菩提伽耶金刚宝座塔中的释迦牟尼日常供奉样式,这座传说为弥勒菩萨亲自制作的释迦牟尼造像原来塑造时并无这些复杂装饰,这些世俗化的装饰是在后世的虔诚供奉中添加上去的,后来的库基哈尔艺术家汲取了这种富丽堂皇的王者形象创作出了这种独特的介于菩萨装束和佛祖装束之间的形象。我们现在统 把它称为“宝冠释迦”形象。西方另外一种理论认为这种宝冠释迦最早出现在5-6世纪的阿富汗及巴基斯坦北部地区,后于8世纪早期传入克什米尔。这种宝冠释迦形象很快被其它地域的艺术家所吸收接纳,逐渐成为一种独立的雕塑形象。

除宝冠释迦坐像之外,库基哈尔还塑造过一种宝冠释迦的站姿形象,同样只有冠式和项链做报身装饰,不同之处是站姿的佛祖在袈裟外又身穿大氅,大氅通肩披被,薄透贴体的织物把佛祖的身体优美的勾勒出来,显然是吸收了笈多萨尔纳特风格的手法。大氅的垂尾如羽翼般展开,在边缘刻画出层层褶皱;佛祖表情静谧肃穆,左手持袈裟的衣角自然垂于左腿外侧,右手水平推出施无畏印;佛祖背饰身光,锯齿状的火焰纹规则排列在身光外围;背光的顶部通常装饰玛格达风格的伞盖,也是其判斷标志之一。各地馆藏的这种站姿宝冠释迦形象数量较多,俨然代表了库基哈尔的造像风格和水准。

库基哈尔造像的莲座通常都不高,因为其下都会承放叠涩状的几何收缩台座,莲座的上下层莲瓣样式并不对称一致,往往上层莲瓣瓣尖拱起,而下层莲瓣的瓣尖内收呈向上的凹痕,下层莲瓣也多见刻画弧形及圆点状纹饰而与上层莲瓣相区别。

布达拉宫收藏的一 件10世纪库基哈尔宝冠释迦非常独特,其背后刻有中文题记为: “安西开元寺法师惠超途造” “东天竺国中” “那烂陀寺写”,唐代有名的新罗僧人慧超确实求法去过印度,由他著就的《往五天竺国传》提到他在那烂陀寺的求学经历。他于开元十五年(727)从内陆回到安西(今新疆境内)。 “安西”是唐朝对在新疆设立的都护府的称谓,但不大可能出现在10世纪的造像题记中,个中原委还有待于更多的研究发现。铭刻中提到的法师“惠超”与唐朝的新罗法师“慧超”是否同 人也需更多研究探讨。

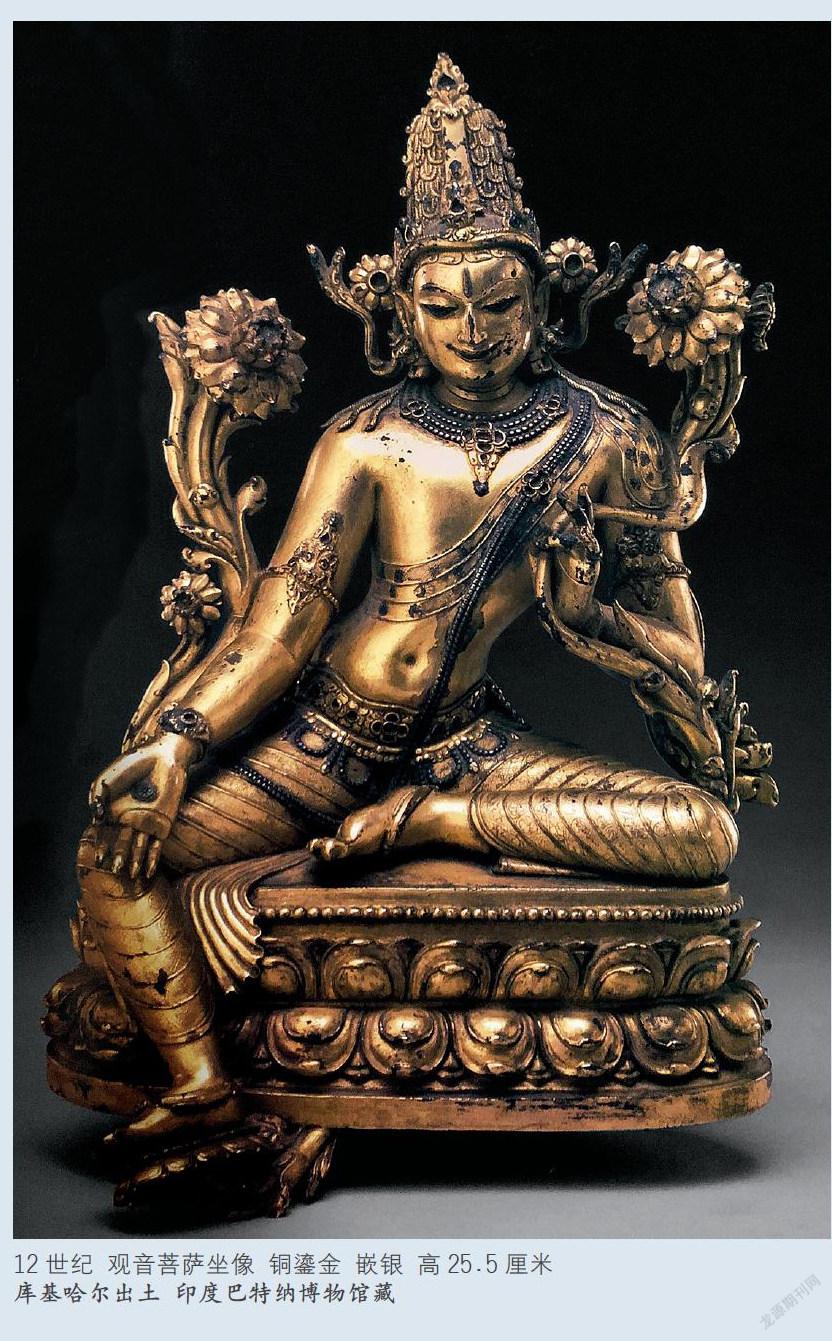

库基哈尔风格的晚期大致为12世纪左右,此时的造像富丽华贵,多用镶嵌及贵重金属整体铸造,也偶有鎏金的工艺处理,极尽装饰的细致。但此一时期流传于世的造像并不多见,我们从印度巴特纳博物馆藏铜鎏金观音菩萨坐像的华贵可以窥其斑。

值得特别强调的是,库基哈尔出土的这批青铜造像中大多镌有铭文题刻,题刻的内容部分是佛教的偈语,更有一些直接注明了造像的铸造年代,捐赠人的身份、名字以及所属地。这批铭文资料非常具有研究价值,对于库基哈尔造像艺术的时代分析以及宗教交流活动是非常重要的实文记录。这些铭文显示库基哈尔的主要捐助者大都来自印度南部的坎奇,这些虔诚捐助者的施供活动持续了几个世代。另外铭文中出现了 处寺庙的名字——阿帕纳卡( ADandka),应该是当时库基哈尔众多的佛教寺庙之 。耐人寻味的是贵霜王朝时期也曾多次出现过 个名叫“阿帕那嘎”(Apanaga)的寺院,但它位于印度的西北部,二者有什么联系目前无从知晓,还有待进一步的考古资料去发现。

以上主要是以铜质造像为例剖析,对于同一时期并存的库基哈尔石质材料风格造像,其风格和分类大同小异,这里不做赘述。

五、库基哈尔造像艺术与那烂陀、菩提伽耶造像艺术的区别

印度近代历史学家S.K.Sdrarswati于1931年拜访过库基哈尔遗址之后慨叹:库基哈尔的历史地位“重要性不在另外两者(菩提伽耶和那烂陀)之下,这里很可能是当时十分繁忙的造像制做中心”。

相较于那烂陀、菩提伽耶的广为人知,库基哈尔如今的知名度的确不及前两者,但从造像艺术的影响来看,它却无疑是十分重要的。

由于历史、地理、宗教属源的多方原因,库基哈尔的造像艺术与那烂陀、菩提伽耶有着千丝万缕的关联,简要分析如下。

(一)与菩提伽耶的关联

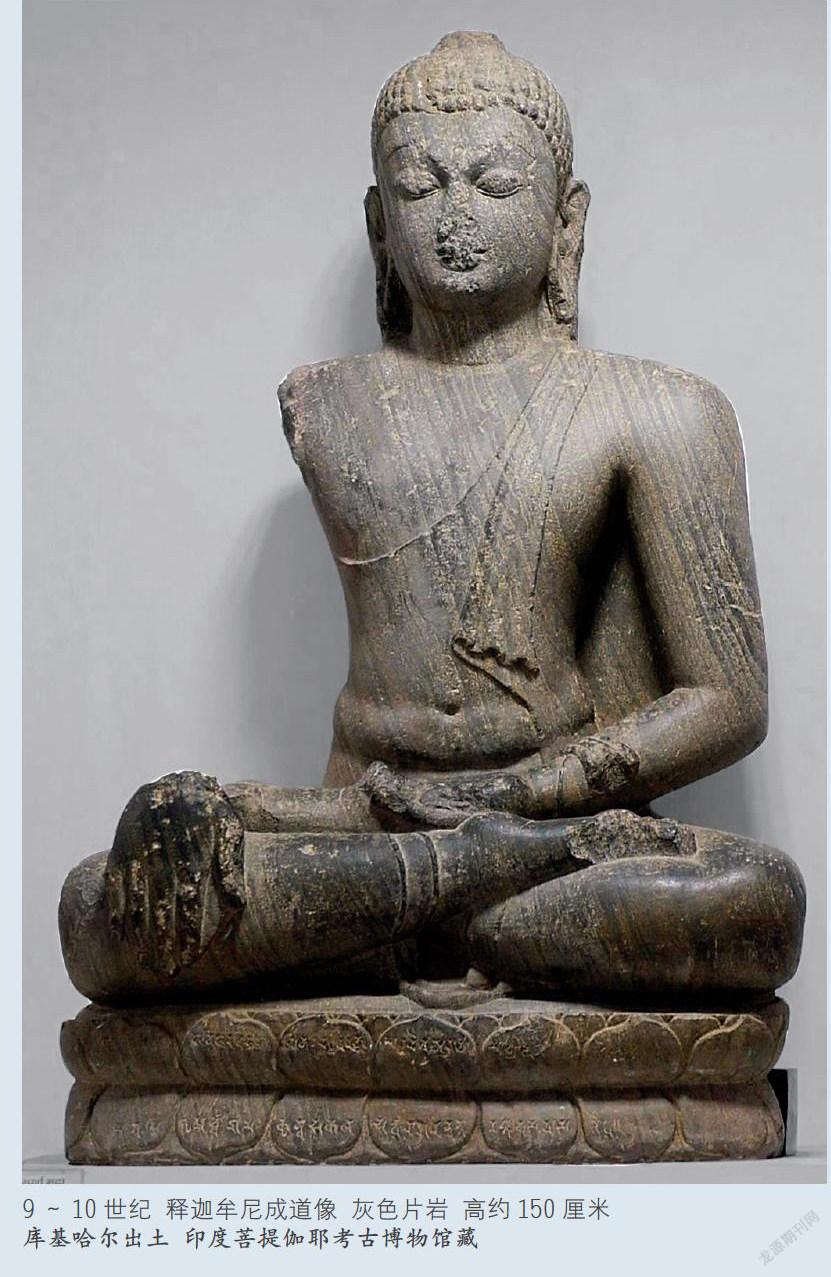

库基哈尔与菩提伽耶同属玛格达南部地区,二者之间的距离非常近,因此在艺术创作上必然有着广泛的相互影响。由于历史的原因,菩提伽耶的信仰以佛教上座部为重,尤其是大觉寺自古以来被来自斯里兰卡的小乘僧侣所掌管,上座部佛教不似大乘佛教以及金刚乘佛教那么强调对圣像的塑造,创作的佛像题材也多为释迦牟尼的成道像,这可能是菩提伽耶本地的造像艺术风格不是那么鲜明的根本原因。而从这些相对为数不多的菩提伽耶造像作品中我们依然能够看出其与库基哈尔的区别:

1.材质,对于石制造像而言,菩提伽耶以当地出产的绿灰色花岗岩为主,而库基哈尔则以本地盛产的黑色岩石为主,二者较好区分。

2.两地皆多见释迦牟尼成道像题材的造像,且都有宝冠样式,单从风格上不太容易甄别。

3.无论是石雕还是铸造造像,坐姿佛像身下的三龛式台座样式来自于菩提伽耶,其上多点缀有特殊造型的月亮拱门设计,这种拱门也被俗称为“牛眼”,灵感可能来自于菩提大塔上的构件创意。这种“牛眼”在金铜佛像上变形为带嵌孔的放射状三叶造型,被库基哈尔工匠广为应用。

4.另外有些细微的差别更像是不同艺术家在创作时的审美偏向,比如:菩提伽耶的造像背光中出现的小型佛塔基座上常会出现两层莲花瓣装饰,而库基哈尔风格中没有见到相类似的元素;库基哈尔的工匠更喜欢用叶轮遮挡佛塔的上部塔杆,菩提伽耶的匠人则貌似喜欢素圆无修饰的塔杆。

5.菩提伽耶佛陀的头光后部多见镂空处理,而库基哈尔则多为完整平滑的素面。

(二)与那烂陀的关联

早期库基哈尔造像艺术风格古朴、意味隽永,与同时代的那烂陀造像艺术几无差异,无论是整体形态、构造,台座的样式、背光的装饰都如出一辙。两者有太多的相似之处,因此库基哈尔造像艺术被认为源自那烂陀造像艺术也是情理之中的推论。不过细致对比后我们还是会发现二者之间的细微差异:那烂陀的脸型较为方正,额头较宽,发际线也相对平缓,而库基哈尔的脸型相较略显椭圆,额头略窄,发际线在正中的位置下沉成明显的弓形,显示出玛格达南北不同的面貌审美;那烂陀的莲瓣中间出脊明显,而库基哈尔只在瓣尖部分隆起,整个莲瓣的叶面比較平滑。如果我们接受库基哈尔艺术来自于那烂陀的推论,那么从8世纪开始,这个新产生的艺术风格已经开始酝酿脱胎换骨,在消化吸收优良基因的基础之上萌生出卓尔不群的新的生命。

当时间进入10世纪,那烂陀的造像活动仿佛归于片寂静,到目前也鲜有能准确定义为10世纪时那烂陀风格的造像出土。而此时的库基哈尔却正步入造像艺术的成熟期,从出土的150多件造像中,归属为10世纪时期的占绝大多数。此一时期的库基哈尔造像风格内敛成熟,形神兼具,相较于8世纪时的作品,此一时期的身形更为修长,脸型也固定为明显的卵圆形,莲座的上下层莲瓣形象开始明显不致,上层莲瓣的瓣尖上挺呈锐角,下层莲瓣的瓣尖内凹回拱更加明显,将整个莲瓣的尾部一分为二。造像的装饰上也更为繁复,多嵌银、红铜或各种宝石。

11世纪是库基哈尔造像艺术的成熟稳定期,此时的艺术风格没有大的发展变化,从出土的样本分析,此 时期的造像尺寸相对较大,应当是当地工匠技艺成熟的自信表现,同时反映了信众供奉施舍规模的提升。

12世纪是整个印度北方佛教的黑暗期,1193年,那烂陀被穆斯林入侵,一场大火将这座著名的寺院毁于旦。库基哈尔失去了北方的屏障,其地位也岌岌可危。此 时期的造像活动陷入低迷,在为数不多流传世间的作品中仍然不乏亮丽的个例。

随着佛教在南亚次大陆的消亡,库基哈尔也逐渐被历史的尘埃所掩盖,此后的五六百年再无人问津。它的消失正如同它的出现都是未解的绚丽谜团,等待着更多的考古发掘和有心人去潜心发现。

库基哈尔造像艺术风格隽永,无疑是帕拉王朝艺术史上的一颗璀璨明珠,这种艺术风格也随着佛教活动的蔓延向亚洲其他地方延伸,对各地的艺术创作起到了极大的推动作用。

造像艺术不是躺在玻璃展柜中冰冷的样品,而应该是色彩丰富、鲜活跳动的生命存在。我们所有的学者和古代艺术的爱好者都应该用心呵护它,正如同珍视我们自己的生命。

(责任编辑:牧风)