UGC平台中的旅游地现象感知研究

2019-09-10王钎江

摘要:对于UGC平台的运用,对其进行研究可以得到平台中的使用情况与传播反馈直观数据。对于卧龙自然保护区的熊猫旅游产业的发展情况,选择当下进行旅游地形象研究的主流方式即UGC旅游信息平台的实际用户评论与经验分享为素材,分析词频中出现的所需情感信息,进而对其进行分析总结,分析其旅游地形象感知,最终以及根本目的是使UGC用户产生动机,以当前已有具体信息为研究素材,倡导身体以力行、做真学问、具体分析动机产生原因并优化,总结分析原因从而得出卧龙自然保护区形象感知情况与优化改良建议。

关键词:UGC平台;旅游动机;分析;建议;

1 UGC平台根素材来源分析

1.1来源于实践活动

以互联网、手机媒体等为代表数字化新媒体的初夏和对文明的意义。如UGC平台的根素材,即作为旅游地信息参考的蓝本信息,这种信息来源于具有该旅游地实地出行活动及经验之人的经验分享行为,是作为具有旅游动机但尚未转化为实际行动者的行动的第一手资料,故单一、少数的旅游者的旅游经验分享不足以作为对一地旅游地形象的分析素材。这种词频提取对象是形成一地旅游地形象即足够数量游记与文字语言等素材形成的形象感知的基本素材,将词频进行分析归纳总结后,得出卧龙自然保护区有过游览经历的游客在UGC平台留下的游记与评论提炼的词频表以得出信息总结出旅游地形象感知情况。

1.2经过个人主观加工

旅行游记等分享式经验,是“客观之上的主观”,这种主观是会变化的、跳跃式的、因人而异的,所以在数量不足、信度不足的情况下,是不能作为一地旅游地形象构建参考对象的,要想使得旅游地优化与改良,增强旅游竞争力,进而促进新媒体构建有利于和谐社会建设的“拟态环境”。《公众舆论》一书也被视为新闻传播学的奠基著作之一。因处于一般个人传播力度有限、旅游专业程度低、信息零散、主观因素强烈的信息环境中,它所提示的信息无所不包,且有向自在世界扩张的趋势。

2 UGC平台经验分享者素材分析

2.1旅游地形象感知词频分析

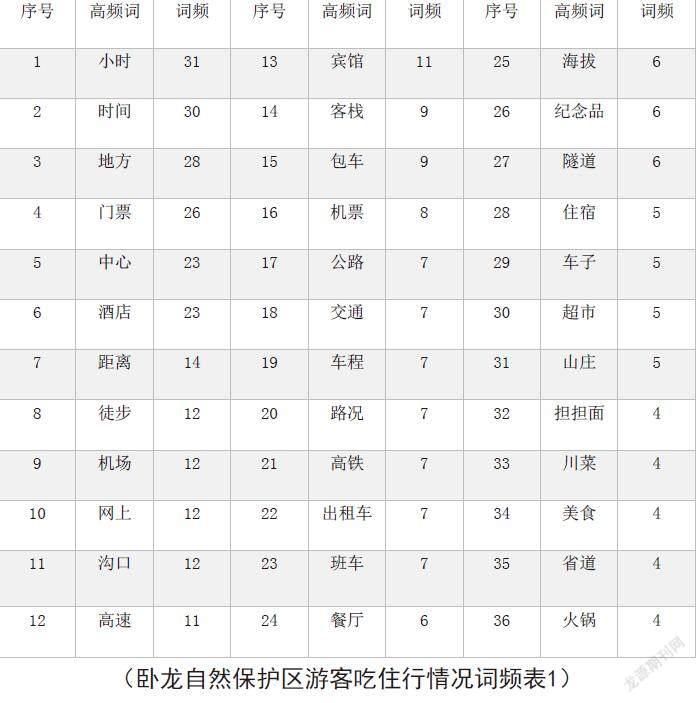

在旅游地形象感知,应当构建情感词典,从文本等已有的素材中選取所需要的词语,使得经验借鉴者可以得到所需要的旅游地基本信息,以及综合评价,是通过“事实陈述”而得出“价值判断”的一个命题论述。从携程网旅游攻略、马蜂窝、去哪儿网、百度旅游攻略、穷游网这五大旅行网站搜索“卧龙自然保护区”为关键字寻找素材,共获得携程网11篇游记、穷游网4篇游记、马蜂窝点评159条、百度旅游点评53条、去哪儿网点评26条,共计字数28128。使用ROSTCM6.0软件进行分词,得到前36个高频词构建分词表,下表为卧龙自然保护区游客吃住行情况词频表:

(卧龙自然保护区游客吃住行情况词频表1)

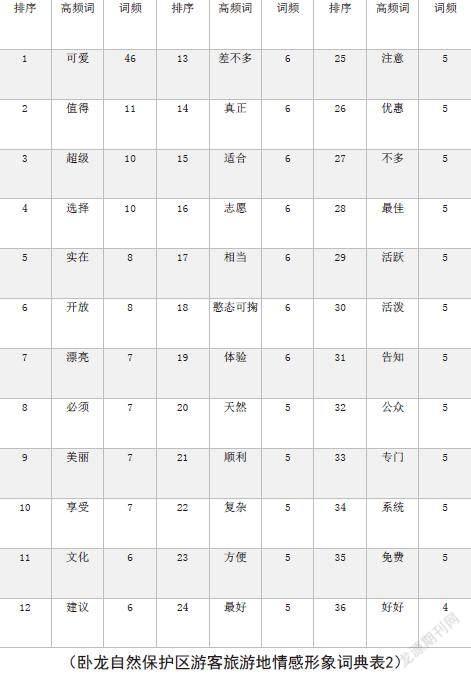

2.2情感形象感知研究

情感形象,即个人主观基础上对一旅游地的好恶评价,这种评价往往只有两个方向,喜欢或不喜欢。以“东北雪乡”为例,多数人旅游动机抹灭的原因在于网络中大量的负面舆论,评价其“宰客”,可玩性低等,任何一条负面评论都会抹灭大量旅游者的旅游动机,且一旦磨灭后,即使其转型,也再难以挽回游客,故研究情感形象的必要性可见一斑。

(卧龙自然保护区游客旅游地情感形象词典表2)

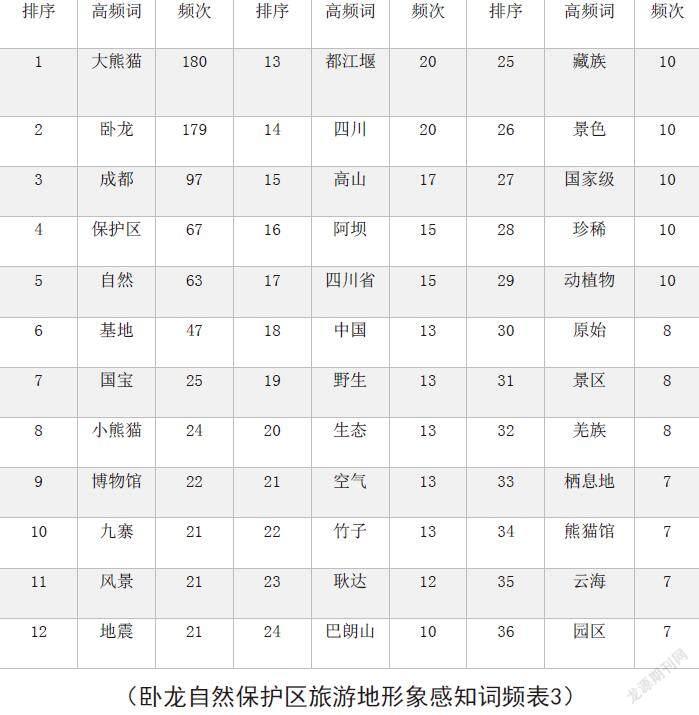

2.3旅游地形象感知

旅游地形象感知,是由一定数量的特定UGC旅游网站中的经过选择后的一定数量的游记、评论来构成的有限的感知范围,对其采用一定角度的观察方式,对于旅游者旅游动机的刺激或转化已经足够,故可以证明对旅游地形象感知的研究意义巨大,一旦使其产生旅游动机,即能产生旅游经济效益,故此举的最终目的在于此及旅游者进行旅游活动,进而增加旅游者数量,最终目的是刺激旅游经济增长。使得该旅游地的旅游地位不断提升,旅游服务不断提高,最后得以长期高效地实现旅游经济的不断增长。

(卧龙自然保护区旅游地形象感知词频表3)

3 UGC平台形象感知研究

3.1旅游地形象整体呈现分析

旅游地形象的整体呈现,即其描述对象是客观存在,故研究客观之上的主观产物即拟态环境时,更应当具有自己的选取标准,此标准,即为类似于客观的参考标准。由UGC平台得到的信息可以得出卧龙的唯一印象与知名度在于熊猫,熊猫的旅游吸引能力极强,但同时也造成旅游方式与旅游节目单一,需要丰富旅游项目,延长旅游吸引链,以增强吸引力,树立自身旅游特色。

3.2正面及中性评价分析及优化建议

正面及中性评价,旅游地建设者该做的便是不断建设更完善、安全、可玩性强的风景区,做到基础设施、交通道路及配套设施的不断完善,当地人民应当提高综合素质、提高服务意识和服务水平,不断提升游客满意度。由情感词典可得出,去除部分故意作为屏蔽的成见。

4结论及建议

自由主义理论主张新闻媒介应完全自由,不受任何约束,而社会责任论则认识到不受限制的自由会带来危险。听取意见,真心实意愿意进步,只有这样,才能激励自我成长,进而达到最终目的,即成为一个游览者众多且持续的旅游经济高效益稳定创造体。

参考文献

[1]杜俊飞.2002.弥漫的传播.[M].北京:中国社会科学出版社.

[2]匡文波.2008.“新媒体”概念辨析.[J].国际新闻界.6.

[3]陈航.2010.新媒体与“拟态环境”.[J].南京政治学院.111-114.

[4]杨晓明.2009.拟态环境与广告的实在与空灵.[J].西南民族大学学报.117-121.

[5]王忠国.2008.拟态环境的双刃性:向导和误导.[D].山东大学.75-78.

[6]邵培仁.2000.传播学.[M].北京高等教育出版社.90.

[7]〔美〕李普曼.2002.公众舆论.[M].上海:上海人民出版社.

[8]〔美〕J赫伯特·阿特修尔.1989.权力的媒介.[M].北京:华夏出版社.

作者简介:王钎江(1994.11-),男,四川汶川人,藏族,硕士研究生,研究方向为民族文学与新闻传播。