“非遗”中传统造型的分解与重组再设计研究

2019-09-10孙淦

摘 要:“非遗”中的传统造型蕴含着丰富的文化底蕴,通过重组与创新可以打造适应时代需要的设计作品,为“非遗”传统工匠技艺的传承与发展注入新的活力。以南通“非遗”中典型的传统造型为研究对象,结合“非遗”特点,从外在的造型到内在的文化深入研究非遗创新设计的方法。

关键词:“非遗”工匠技艺;传统造型;分解与重组;创新设计

基金项目:本文系江苏省文化科研课题“苏中地区非物质文化遗产中的‘工匠技艺’与现代设计跨界融合研究”(17YB35);江苏高校哲学社会科学研究基金项目“非物质文化中‘工匠技艺’的创新研究——以板鹞风筝研究为例”(2017SJB1264);教育部人文社会科学研究项目(17YJA760078);江苏高校哲学社会科学研究基金项目“建设文化强国下的工匠精神傳承研究——以南通民间传统工艺的传承为例”(2018SJA1249);南通市社科基金项目“南通传统工艺‘工匠精神’的传承文化研究”(2018BNT028)阶段性研究成果。

一、南通“非遗”中传统造型的文化内涵

一方水土养育一方人,南通是一个冲积平原,因此整个地域板块是逐渐形成的,加之地理位置滨江临海,自古就是一个移民城市。一方人杰孕育一方文化,南通特殊的地理、历史以及人文因素造就了兼容并蓄、海纳百川的独特地域文化。因此南通非遗传统造型中也体现了兼容并蓄的特点,如蓝印花布的工艺就是将蓝草色素染色技艺与棉纺土布技艺融合而成。蓝印花布的花型样式丰富,从具象的动植物形态到抽象的几何图形,从传统的吉祥图形到现代的时尚纹样应有尽有。具有海纳百川、刚柔并济的特点,如柞榛家具造型,就具有远观刚劲有力、近看委婉柔美的特点。

二、南通“非遗”中传统造型的形式特点

(一)题材丰富

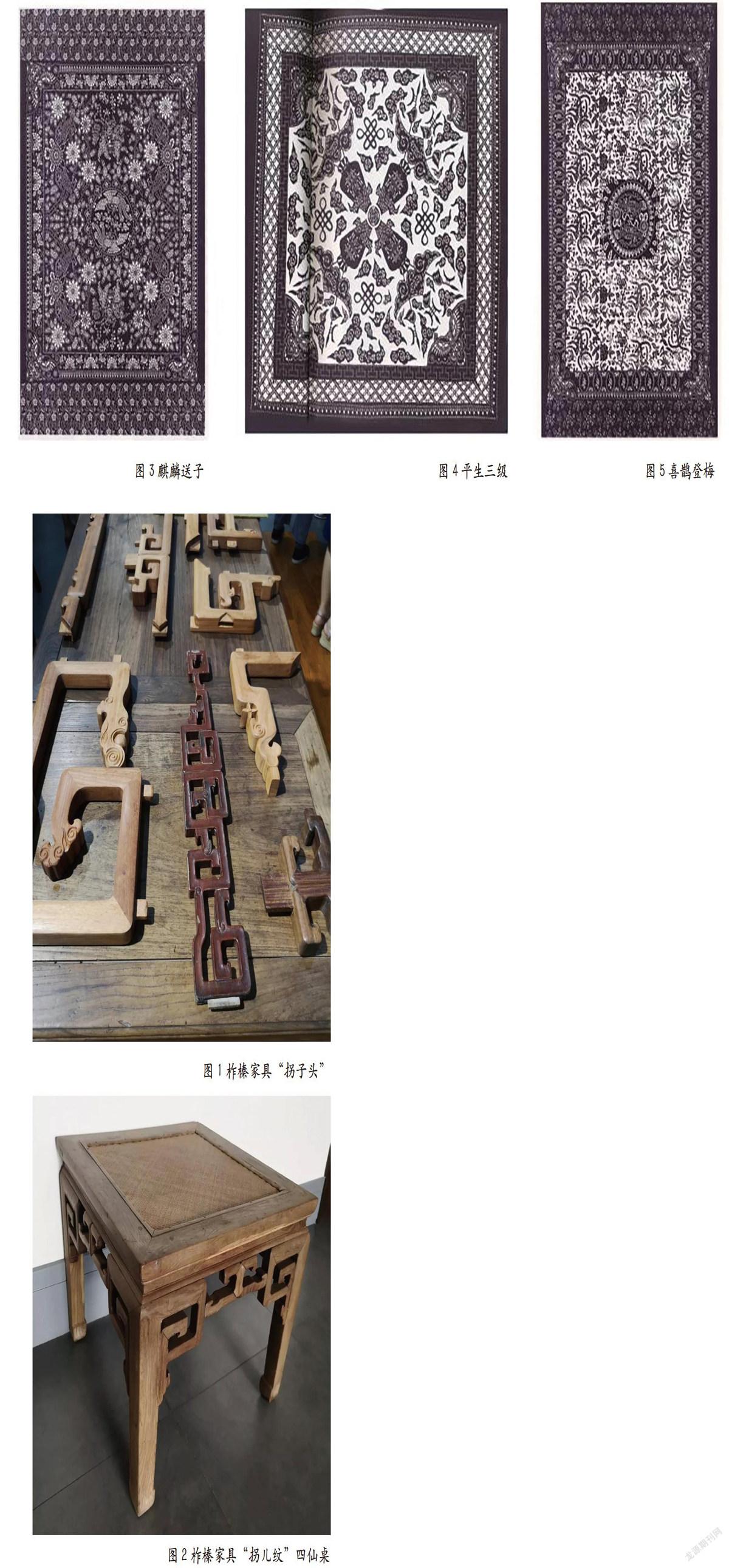

南通“非遗”中传统造型题材丰富,有的选自传统吉祥图案,有的选自自然形态,以动植物形态居多。有的选自抽象形态,各类题材的造型表现都追求图案的匀称与饱满、对称与协调,如在蓝印花布的选型中,通过聚散、收放、圆中带方、大中见小等手法表现淳朴明快的地域风情;又如板鹞风筝的图案造型多选自古代人物和故事,造型生动线条飘逸;再如柞榛家具中结构末端的造型,多采用从龙头形衍生而来的攒接图案。

(二)形态刚柔并济

南通地处江海交汇之地,特殊的地理位置造就了一种坚韧与包容并存的文化特质,在“非遗”传统造型中多有体现。比如蓝印花布的花型看似婉约柔美,但仔细观察就不难发现,花型图案中的每一根线条都刚劲有力、积聚势能,这一点在画样和刻版两道工序中得以实现。又比如在柞榛家具的造型塑造方面,主体造型多采用方形和直形的木料,尽显阳刚之气、细节之处多采用倒棱和做指甲圆工艺,让整个家具具备刚中带柔;刚柔并济的特点。

(三)传统形式与现代形式并存

江海文化与时俱进,南通“非遗”造型的演变是一个不断吸收新文化、渐进更新的过程。比如南通板鹞风筝的表面平面图形的设计,便是从对早期的图腾纹样的绘制,逐步过渡到民间祈愿祝福、寄寓掌故、展现百戏和赏花品茗之路,再到现在结合主流文化、与时俱进不断地更新。在其结构立体造型方面也不断迭代,衍生出新材质、新工艺、新造型。

(四)美观与功能并重

南通“非遗”中的传统造型延续了当地朴素、务实的文化特点,大多兼顾了传统审美与器物的实用功能。如南通板鹞风筝中哨口造型,它由哨面和哨桶两个部分组成,造型圆润光滑,这样的流线造型不仅美观而且具备减少飞行阻力的功效。又如柞榛家具中的攒接造型具有很强的实用性,不仅可以规避柞榛木需要拼接的缺点,还可以起到加固家具的作用,同时攒接工艺又造就了柞榛家具独特的造型美感。木料攒接形成了虚实相间的图案、对称均衡的造型以及攒接末端的“拐子头”(如图1、图2)都极具特色。

图2柞榛家具“拐儿纹”四仙桌

三、传统造型的分解与重组

(一)传统造型要素的分类

传统造型的形态可以分为:平面形态和立体形态,其中平面形态又可以分为实体的图形与虚空的底图;立体形态又可以分为实体造型与空间造型。以南通地区代表性“非遗”传统艺术与工艺为例:在平面形态的运用方面,蓝印花布就极具特色,传统艺人借助传统工艺从挑选坯布、脱脂、裱纸、画样、替版、镂刻花版、上桐油、刮浆、染色、刮灰,一直到清洗、晾晒等十多道工序完成“图”和“底”的完美融合。图3为蓝底白花的《麒麟送子》,图4为白底蓝花的《平生三级》,图5为混合搭配的《喜鹊登梅》,此作品的中心和边缘采用的是蓝底白图的方式,中间区域采用的是白底蓝图的方式。在立体形态方面,南通的“柞榛”家具最为典型。结合柞榛木料的特性,传统工匠通过木料的攒接工艺进行加工,打造出虚实相间的立体造型,很好地体现了中式木作的通透美。

(二)传统造型的分解与提炼

运用现代设计手法解构非遗中的设计元素。首先,通过田野调查,全面搜集非遗传统工艺资料,分析整理出最具代表性的造型模块;其次,对造型模块进行分解,从而得到分支造型元素;再次从外在造型和内在文化两个角度对分支造型元素进行分析,从而提炼出可以用于跨界创新设计的造型元素;最后将提炼出的造型元素进行归档,以备在后续设计创作时使用。

(三)传统造型的重组与再设计

将提炼出的造型元素进行重组,并借助现代设计手法进行再设计,创作出新的产品。再设计的过程中应重点考虑三方面的要求:一是新的产品必须能够延续非遗传统文化的内涵;二是再设计的形式应该兼顾传统艺术美学和新时代审美要求两个方面;三是创新设计必须结合现代生活习惯,适应新时代的功能需求。只有满足以上三方面的要求,再设计的过程才能实现对非物质文化的推广以及对传统工匠技艺的继承与发展。

四、南通“非遗”跨界创新设计研究与实践

非物质文化遗产大多产生于农耕文明,具备深厚的历史文化底蕴,但如何适应现代社会,甚至引导现代审美倾向,这是亟待解决的问题。跨界创新设计为非物质文化遗产的传承与发展拓展了新的思路,以南通“非遗”为例,目前在非遗传承与开发利用方面已初见成效。但如何进一步地创新与发展,需要寻找新的思路和角度。对传统美术类和传统工艺类非物质文化遗产的跨界创新设计,为我们找到了新的突破口。如南通代表性传统工艺类非遗——“蓝印花布制作技艺”,在农耕文明时代的应用领域狭窄,但通过跨界创新设计,已经应用到各类时尚产品的开发中,如装饰小包、时装、头饰配件等。甚至通过跨界设计与室内设计行业的融合,应用于室内软装陈设设计。跨界创新设计为我们改变了视角、拓展了思路、打开了新的非遗发展的窗口。根据这个思路以及上文分析的方法,我们可以对其他非遗的开发与利用进行大胆的实践。下面我们以入选国家非物质文化遗产名录的南通板鹞风筝传统技艺为例,进行具体论述。

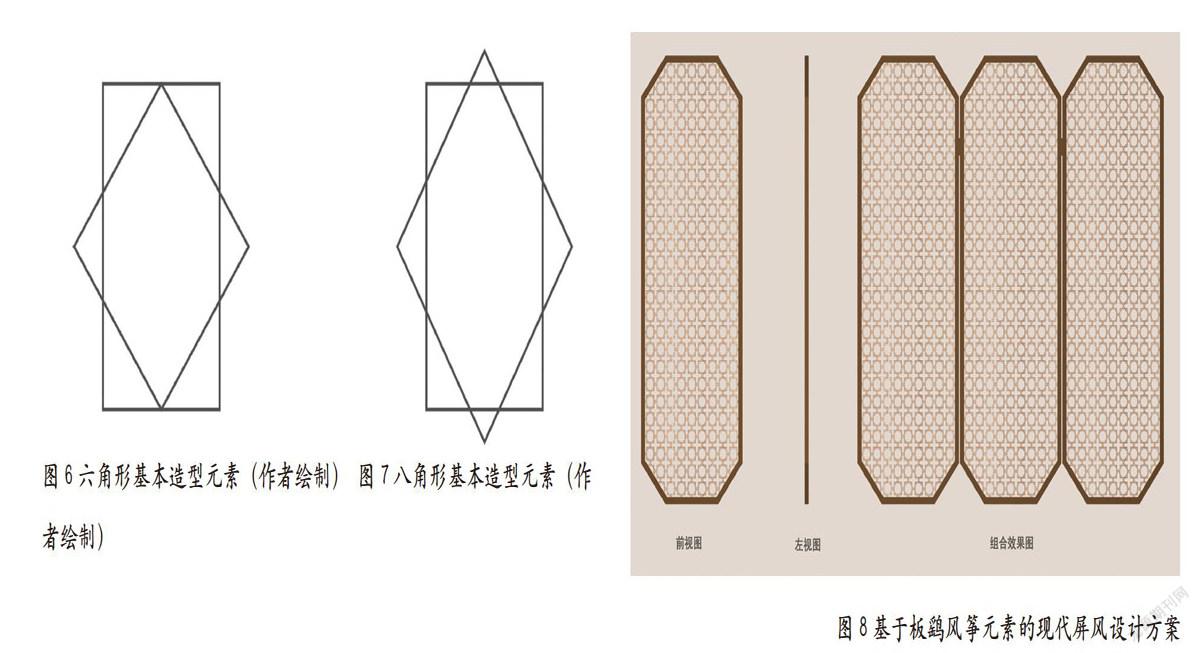

南通板鹞风筝制作技艺精细、复杂风格突出,从造型角度可以简单概括为三大部分:风筝框架、风筝面(兜风布)和哨口。根据现代设计手法中对于设计元素的分解与重组以及再设计的方法,我们可以对风筝的框架和哨口这两个部分进行设计实践。首先是风筝的框架造型部分,板鹞风筝框架造型整体呈现为矩形,造型结构是以两个矩形为基本元素进行组合,形成造型的基本模块,再将基本模块通过二方连续、对称镜像、辐射阵列等形式进行组合,进而衍生出七联星、九联星、十九联星等多种风筝造型。通过分解与提炼得出以下两种风筝框架的基本造型元素,分别为六角形基本造型元素和八角形基本造型元素(如图6、图7)。这两种造型既简洁又稳重,中规中矩又突破常规,体现了传统艺人的智慧。稳固的结构本是用于增加风筝的牢固度,简洁的造型本是用于减少材料减轻风筝的重量,便于放飞。跨界思维为设计者拓展新的思路,将板鹞风筝传统技艺中的精髓进行提炼,并巧妙地嫁接到具有同样需求的现代生活用品的设计之中。以下是将板鹞风筝造型分解、提炼、重组以及再设计后制作的现代屏风方案(如图8),屏风的每一个网孔都是由板鹞风筝结构造型元素组成的,给人以安全、稳定的心理联想,满足屏风的使用功能和心理需求。

五、结语

“非遗”传统工匠技艺博大精深,蕴藏着巨大的文化资源,目前有关非遗保护和开发正如火如荼地进行着。但文化的传承与发展绝不能仅仅依靠热情,而必须引起现代人的共鸣。跨界创新设计不仅让非遗有了时尚的外表,更重要的是它能让“非遗”更加贴近现代人的生活,从而让非遗走进人们的内心。让传统工匠之心与现代文化自信之心相连接,只有心与心的连接才能使非遗工匠技艺更好的传承下去。

参考文献:

[1]曹锦扬.南通非物质文化遗产的开发与利用[M].镇江:江苏大学出版社,2011.

[2]郭承毅.南通哨口板鹞风筝综述[J].南通航运职业技术学院学报,2009(6):13-16.

[3]鸣熹.中国风筝和环境艺术设计[J].艺术百家,2005(8):165-167.

[4]杨问春,张自强,施汉如.江海风情[M].北京:大众文艺出版社,1999.

作者简介:孙淦,江苏工程职业技术学院艺术设计学院讲师。研究领域:艺术设计以及教育教学。