当阅读成为一个习惯

2019-09-10骆飞

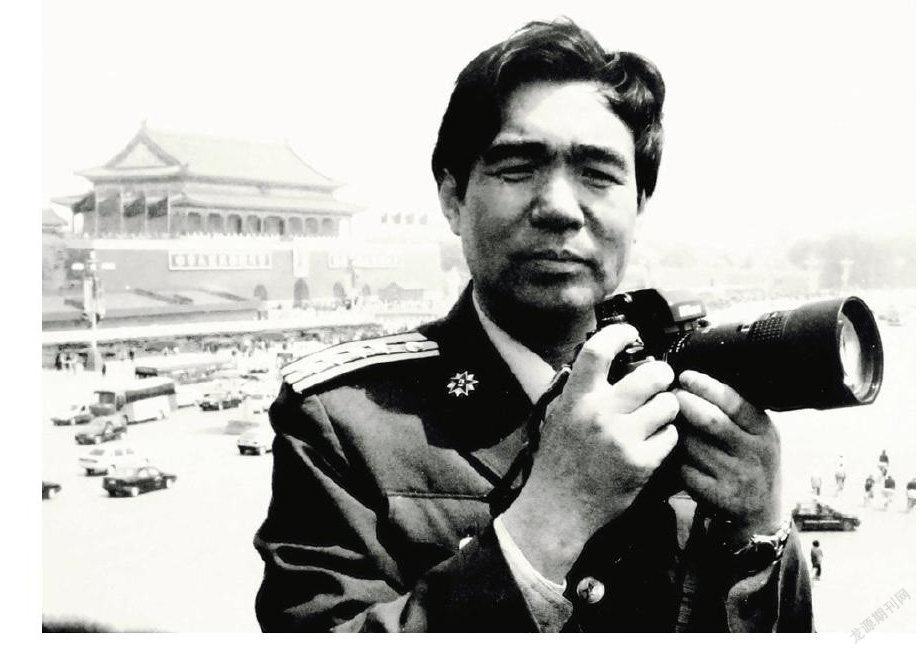

骆飞

先人曾说,书籍是人类进步的阶梯。历史证明,读书学习,是一个民族不可或缺的精神滋养。

记得小时候,祖父常拿家训提醒我:尊先贤忠恕一心,教儿孙耕读两行。耳濡目染,脑子里烙下了“耕读”二字。后来,上小学、中学,书读多了,对“耕读”的理解也发生变化。我的读书与大多数人一样,经历了一个从不自觉到自觉的过程。

祸与福

细想起来,我的读书是付出过代价的。

说一件小事。1966年,我高三毕业,可是不巧,大学停止招生。我只好到果林场“插场”。那是1968年的秋天,正是瓜果成熟的季节。我负责看管有2000多棵苹果树,1000多棵梨树,几千株葡萄的果园。那天,我在高高的瞭望塔棚上值夜班,拿了本刚从朋友那里借来的《林海雪原》,看了起来。那年头,书很金贵。能看的、让看的、能得到的书少之又少。我很快被书中人物情节深深感染而沉浸其中。外面起风了下雨了,我全然不知。月黑风高,小偷来了。一伙人拿着床单铺在树下,使劲摇晃,成熟的果子纷纷落地。一会工夫,千斤苹果和梨不翼而飞!天大亮,一夜没合眼的我回到场部,才知道果子被偷了,这下我惹祸了。没得商量,领导决定,要我在大会上当众检讨,并在我24元工资里每月扣10元,扣完200元为止。奇怪,这次“打击”非但没让我“接受教训”,反而增添了我读书的兴趣。那时,只要听说谁有一本新书,我都要想方设法借来一读。自己省吃俭用攒的钱也花在买书上。更为奇妙的是《林海雪原》里的少剑波、杨子荣成了我心中的偶像,也拨动了我当兵的念头。1969年2月,我如愿被招入伍,来到北京卫戍区。知情的人调侃说我“因读书而惹祸,又因祸而得福”。

要说“得福”,那是不假。到了部队,正赶上读书热潮。我在战友中算是文化程度较高的。除了自己读书读报,还帮助辅导别人读书。当时读得最多的是《毛泽东选集》。这不读不要紧,一读,就放不下。我不仅读,还做笔记,联系实际,同大家交流。《毛泽东选集》中的文章深刻感人,明白易懂,帮助我们树立正确的世界观人生观和价值观,让我懂得了为人民服务;让我记住了干一行爱一行,党叫干啥就干啥,甘当党和人民需要的螺丝钉;让我坚定了为祖国为人民奋斗终身的信念;在我心中树起了学英雄精神创时代业绩做合格接班人的丰碑。在部队农场,我面对困难不退缩,学会了推独轮车,插秧,割稻,培养了劳动人民的情感。在宣传岗位上,我牢记宗旨不动摇,背着背包下连队,风风雨雨在基层 ,认真调查研究,在发现问题中找题目,在解决问题中出文章,一篇篇报道接地气,在各报刊发表后受到大家好评。我很快成为“军营明星”,还被评为“学习毛主席著作积极分子”,受到表彰。更重要的是,我从一代伟人的教导里真正学会了如何做人怎么做事,从英雄身上从前辈的言行中读懂了不忘初心,方得始终。

得与失

读书学习是需要时间的。为了读书,我比别人少了许多谈天说地吃喝玩乐的时间。渐渐地,别人觉得你“清高”“自满”,也会被认为“不会来事”“情商不高”。我知道,友谊如同健康,只有失去的时候才会感到痛苦。我能经受任何痛苦,但不愿失去友谊。确实,为少有时间“交朋友”“处关系”我痛苦了好大一阵子。我搞不懂,为什么偏偏我时间那么紧,人家为什么有大把大把时间喝茶聊天。痛苦归痛苦,我自“恶习”不改,一有时间就拿本书读一读。部队领导看我快成“书呆子”了,决定送我到报社学习。正巧,《人民日报》要找人帮助工作,于是一拍即合,我去了人民日报文艺部。当时贺敬之是党支部书记,我读过他的《回延安》,心存敬畏。指导我的老师蒋荫安是我的同乡,虽外表严肃不苟言笑,但说起话来也很亲切。他爱抽雪茄,样子很酷,自在潇洒。可当他读书或编稿子时,一改常态,不仅心无旁骛,而且不允许他人干扰。他手把手教我写稿子改文章,很快,我的稿子在本报发了,在别的报刊发了,心里美滋滋的,可他依然“老学究”的样子,要我“多学习,多读书”。一天,他拿了一张写满字的稿纸放在我的面前,说:“有时间到报社图书室看看这些书。”我仔细一瞧,长长一串书目:鲁迅《呐喊》,曹禺《雷雨》,茅盾《子夜》,罗贯中《三国演义》,曹雪芹《红楼梦》,吴承恩《西游记》,施耐庵《水浒传》,司马迁《史记》,司汤达《红与黑》,雨果《悲惨世界》,海明威《老人与海》,塞万提斯《堂·吉诃德》,泰戈尔《吉檀迦利》,巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》,莎士比亚《哈姆雷特》,夏洛蒂·勃朗特《简爱》,列夫 ·托尔斯泰《复活》,尼·奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》等。他还说,不著急,慢慢读,这些书在外面看不到,我跟他们打过招呼了。我虽不能完全明白老师的用意,但有这么好的机会我是决不会轻易放过的。那时的人民日报社就在王府井,为了不浪费时间,多读点书,我竟然没逛一次大街。尽管这样,这次读书“突击战”还是没有完胜。有些书看得认真,有些书只是草草一读,至于读书笔记也很潦草。后来报社要调我,可部队又不放。于是我便离开了十分难得的学习环境。然而,这次“偷读书”,在打开了另一扇窗的同时,也无意中让我尝到读书的甜头增加了我的读书紧迫感。回部队不久,就听到恢复高考的消息。我似乎“死”了的心再一次“复活”了。经过反复争取,也是机缘巧合,我最后得到了参加考试的名额。虽然复习时间短而又短,但由于平时工作中的学习和在报社那段时间的读书和知识积累,还是“占了便宜”,顺风顺水地考上了大学,如愿地进入汉语言文学系学习,并且在学习中轻松自如,得心应手。记得在西方文学史课程考试时,有道论述题,论《红与黑》中于连的人物形象塑造,我竟一口气写了满满三大张纸,其中还有好几段引文。阅卷后老师惊诧不已,在课堂上还大大夸赞了一番。记得在毕业前写毕业论文,我想到早就读过并写了读书笔记的《子夜》,于是写了《略论“子夜”的结构艺术》,导师严家炎给了很高评价,而且亲自推荐,在《现代文学研究丛刊》发表。这一个个意外之“得”,恐怕正是缘于我之前的时间的“失”,是那时花费时间读书换来的。时间如流水,逝者如斯夫,不舍昼夜。读书是最好的财富积累,知识装进脑子里,早晚会有妙用。

苦与乐

大学毕业后我再一次上岗,还是老本行,从事媒体宣传。但情况变了。到了报社,工作千头万绪,家庭负担也重,读书的时间相对来说,也少多了。少,不等于没有,我还是努力挤出时间来读书。结合工作读书,根据需要读书,积累知识读书,为了修养读书,这一来二去,书也读了不少,自身也不断得到“充電”。

画报宣传有自己的特殊要求。画报专题要图文并茂,照片要好,文章要妙,不下功夫还真不行,而且常常是“功夫在专题之外”。这题外的功夫依然是读书,不仅要读书,而且要多读书,读各种各有样的书,这段时间,读书已成为我的“乐趣”。每次出差,带上两本书,在飞机上,在火车上,读一读,真的很开心。而每次采访,总是晚上座谈了解情况,理出思路;白天接触实际发现惊喜,拍出照片;途中消化见闻构思文章;回京后调整完成稿件。

书读多了,知识积累丰富了,有时遇到一个“刺激”,便会思如泉涌。记得一次在山东采访,其间参观沂蒙革命历史博物馆,听馆里播放陈毅洪亮的声音:“淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的!”一遍遍,越听越激动。当晚,闭门不出,连夜疾书,一口气写了近万字的《小车推动历史》,痛快至极!回京后,解放军画报用十多个页的篇幅刊出这一专题,解放军报用整整一版登出全文。了解我的同事们常开玩笑问:“你脑子怎么那么好?一个专题,很快就想出点子,写出稿子,拍出片子,是不是电脑啊?”其实,读书学习就像往电脑里存储信息,有用的信息越积越多,并且归类综合,条分缕析,用起来自然很方便。就像打开电脑,稍一点击,悉数出来。

读书,最怕干扰。而最大的干扰就是思想的干扰。以为读书无用,金钱万能。20世纪90年代,出现全国性的读书退潮。据统计,全国人均每年购书约5分钱。冰心老人曾大声疾呼:“决不能让堂堂一个中国,960万平方公里的肥沃大地,在21世纪变成一片广阔无边的文化沙漠。”在这个背景下,我有幸参加了1994—1997《金钥匙读书工程》,拿着金钥匙,我到了王府井新华书店,西四新华书店,新街口新华书店,海淀新华书店,魏公村新华书店,建筑书店,工具书书店,生活·读书·新知三联书店读者服务部,世界知识书店,还有位于西绒线胡同的新华书店内部书店等。方便地优惠地读到或买到许多好书,受益匪浅,也增添了很多乐趣。

书读多了,乐。可书买多了,也苦。没地方放,不苦恼吗?还是刚退休那会儿,我还专门向单位租了一间屋放书,后来单位统一调整,必须搬走。扔吧,舍不得,不扔,又没处放,苦不堪言!虽然捐献了不少,但还是有割舍不了的一些书,跟着自己,一起挤不大的空间,多少也侵占了家人的利益,听到埋怨,只能发出“苦恼人的笑”应付了事。

退休老人的读书应该是最开心的一件事。时间可以自由支配,书可以自己挑选,读深读浅可以自己掌握,写点什么读后感可以自己决定,“随心所欲不逾矩”,何乐而不为?只是老了老了,方才真正明了,书到用时方恨少。“学问勤中得,萤窗万卷书。三冬今足用,谁笑腹空虚。”如果早点悟得此道,那该多好!

我想,我们几乎都进过考场,可真正的考场却在人生征程中的每一个十字路口;我们几乎都读过书,可真正的读书不是应该在养成的习惯中生出根发出芽开出花结出果吗?

作者系《解放军画报》总编室原主任,《解放军报》技术4级高级编辑