无边风雅话赏花

2019-09-10庞春燕

庞春燕

北宋哲宗年间,暮春三月的许昌,杂花生树,群莺乱飞。蜀郡公范镇的庭院里,一株高大的荼䕷满树繁花,洁白的花朵粉雕玉琢、淡雅宜人,阵阵幽香氤氲开来。树下,范公的“赏花宴”正酣,主客相约,“有飞花堕酒中者”,罚酒一杯。谈笑间花瓣飘零,一人或数人饮。俄而清风徐来,荼䕷花缤纷四散,洒落在众人的衣襟上、案几上、酒杯中……满座皆饮,此宴因此被誉为“飞英会”。(南宋 朱弁《曲洧旧闻》)

那飘浮在酒杯中的花瓣,只是古人爱花、赏花习俗所留下的无数欢会和逸事的缩影。作为“琴棋书画诗酒花茶”的八雅之一,花不仅是美的化身、天地灵秀之所钟,更寄予着人们对美的热爱、对诗意生活的追求。

赏花究竟赏什么

赏花,历来是平凡生活中的一抹绚丽与美好。花之美,美在哪里?当人们赏花时,究竟“赏”的是什么?古人总结了五个方面,即观花之“色”、闻花之“香”、赏花之“姿”、品花之“韵”、应花之“时”。

玉兰的白、荷花的粉、菊花的黄、牡丹的红……无不令人赏心悦目。究竟哪种花色最美?古人以“艳”字概括。百花竞妍的春天,花之艳为红。白居易为“日出江花红胜火”倾倒,发出“能不忆江南”的感慨。但古人欣赏的红并非大红,而是粉中带红,尤以“桃红”为上。

《诗经·桃夭》曰:“桃之夭夭,灼灼其华。”娇艳的桃花绽蕊吐芳,仿佛年轻新娘两颊飞红、娇媚动人的情态。清代李渔认为,“桃之未经接者,其色极娇,酷似美人之面,所谓‘桃腮’‘桃靥’者”。无论是否跟年轻美丽的女子相关,无可否认的是,桃红与柳绿,正是春日里最具对比、最富美感的色彩。

花之美在“色”,亦在“香”,所谓“国色天香”也。花香至极谓之“天香”。唐代李正封的“国色朝酣酒,天香夜染衣”指的是牡丹之香;宋之问的“桂子月中落,天香云外飘”指的是桂花之香;宋人吴文英则认为“天香”乃梅花之香……众说纷纭,难有定论。

但可以确定的是,古人最推崇兰花之香。孔子认为,兰香“当为王者香”。《左传》中记载:“兰有国香。”北宋时,兰花被称为“香祖”(宋 陶谷《清异录·草木门》)。兰香为何备受推崇?其妙在于清醇袭远、持久飘逸,“兰香不可近闻”,恰在似近忽远、似有若无之间。

闻过花香,再赏花“姿”。清代任松年认为,“花以形势为第一”。花姿有横、斜、曲、直、垂、悬之分,犹如妙龄女子的身姿。直姿庄重,垂姿轻柔,横姿恬静,斜姿豪放,曲姿婉约,悬姿飘逸,各具其妙。“新春花柳竞芳姿”之时,宋人林逋喜爱“疏影横斜水清浅”,徐铉则偏爱“垂杨拂地枝”。

总的来说,斜曲之姿似乎更受欣赏,尤以梅姿为最。明清江南士人偏爱斜曲的梅花,“梅以曲为美,直则无姿;以欹为美,正则无景;以疏为美,密则无态”(清 龚自珍《病梅馆记》)。

除了欣赏花的自然美,赏花之精髓更在品花之“韵”。古人赏花往往托物言志,例如:梅标清骨,桃有羞靥,李谢浓妆,杏娇疏雨,菊傲严霜,兰挺幽芳;水仙冰肌玉骨,牡丹国色天香,丹桂飘香月窟,芙蓉冷艳寒江……古人把花木当作灵性之物来看待,不同的花成为不同品格的象征。

牡丹之韵雍容华贵,隋唐时便成为“花王”,唐代刘禹锡曰,“唯有牡丹真国色,花开时节动京城”。但古人最推崇的却是兰花之韵。兰韵高洁典雅、不畏风霜,被孔子喻为“花中君子”,象征古代士人淡泊高雅的气质。

此外,古人賞花讲究时令。明代袁宏道认为:“入春为梅,为海棠;夏为牡丹,为芍药,为石榴;秋为木樨,为莲、菊;冬为腊梅。”还有更详尽的“二十四番花信”,即农历小寒到谷雨八个节气,每气十五天分三候,每五天一候。八气共二十四候,每一候应一种花信。惊蛰一候桃花,二候杏花,三候蔷薇;春分一候海棠,二候梨花,三候木兰……花期之中还要择取“良辰”,例如:踏雪寻梅,雪衬花妍;披雨访园,梨花带雨;月下看花,别具风姿。

赏花的地点也颇有讲究。袁宏道曰:“宜佳木荫,宜竹下,宜水阁……宜空阶,宜苔径,宜古藤巉石边。”胜地嘈杂难有胜景,比如看桃花,清代李渔就建议“自驾游”,乘蹇驴漫步在乡村篱落之间、牧童樵叟之所居,兴之所至,不知归处,可谓得趣。

如何“雅赏”

赏花时良辰美景当前,三五好友或横笛邀月、弹琴赋诗,或唱诵嘉辞、扫雪烹茶,自是锦上添花。风雅的古人发明了曲赏、酒赏、香赏、谭赏、琴赏、茗赏等,不仅追求赏花的形式之美,更注重精神上的交流与升华。

酒赏即饮醇香美酒,以助赏花之兴,盛行于唐宋。唐人将“把酒问天,写诗赋词,其乐融融,天不醉人醉,地不醉花醉”奉为赏花的最高境界。宋代欧阳修曰:“我欲四时携酒赏,莫教一日不开花。”他曾插花百瓶,醉饮其间,传为佳话。

香赏即赏花时选用相应的香料焚燃,使清疏明艳的插花与淡雅悠远的幽香相得益彰,达到“风味相和妙不可言”的境界。南唐韩熙载提出,木樨(桂花)宜龙脑,酴醾(同“荼䕷”)宜沉水(即沉香),含笑(木兰科花木)宜麝,薝卜(黄玉兰)宜檀。袁宏道却认为,花木自带香气,焚香对花的本性反而有影响,“无异笋中夹肉……非雅士事也”。

曲赏即赏花咏歌,用新编的曲子和雅致的诗词对花吟咏,盛行于唐代。唐代罗虬的《花九锡》(意为赠予名花的九种事物)中,第七是翻曲,第九是新咏。

谭赏即三五好友闲坐,感受和品论花木的形态之美及插花时的心得体会,所谓“一人得神,二人得趣,三人得味”,在品评中感受插花之美,提升鉴赏水平。

茗赏即慢煮光阴、啜茗赏花,品茶香爽神明目、闻花香清雅悠远,盛行于宋明之时。袁宏道认为酒性粗俗,而茶性简朴,“茗赏者上也,谭赏者次也,酒赏者下也”。

琴赏即对花抚琴,而且花要与琴相配。宋人赵希鹄建议,江梅、茉莉、荼䕷等花色雅致、香味怡人,可配以七弦、阮咸等乐器,于清韵中领略个中雅意。

古人不仅提倡“雅赏”,还要避免“三俗”。一忌“俗徒攀折”,花可远观,可近赏,但不可随意折下带走,此等亵玩之举宜摒弃。二忌“漫谈时事”,诸如升官发财、家长里短之事,于赏花何干?三忌“赏花传妓”,即招一群艳脂浓粉,或对花作态,自命羞花,或以花为饰,实则滥俗。即便有佳人在坐,亦须不饰钗环、娴静素雅,如此才是对花的尊重。

赏花逸事知多少

古人赏花之风颇盛,不仅催生了专职的园艺师、育种师、花农等,形成完备的花卉产业,还有贵族、文人及土豪们举办的花卉主题派对,以及民间的各类花会,留下诸多风流逸事。

“土豪风”盛行于贵族阶层。唐人有“斗花”习俗,《开元天宝遗事》记载,为了能在“斗花”中获胜,土豪们不惜一掷千金,以至洛阳附近山中的奇花异草被挖空。“灼灼百朵花,戋戋五束素”,一丛名花能抵上十戶中等人家一年的赋税。此时出现了著名的园艺家宋单父,此人不仅善吟诗作画,更能“凡牡丹变色千种,红白斗色”,被唐玄宗召至骊山,种出了满山奇异不同的牡丹。玄宗因此龙颜大悦,打赏千金。

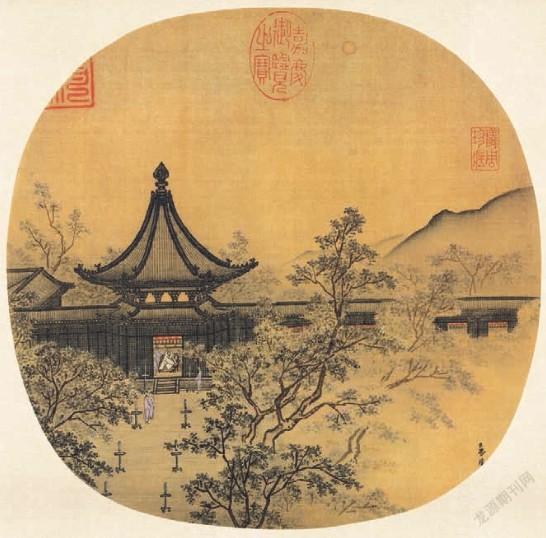

宋元贵族和士大夫阶层特别热衷于举办各类花卉主题宴会。据《元氏掖庭记》记载,元代宫中每当红梅初发,举杯相赏,来一场“浇红之宴”;碧桃盛开,携尊对酌,来一场“爱娇之宴”;海棠吐蕊,来一场“暖妆之宴”;牡丹含苞,来一场“惜香之宴”……花开完了,再来一场“恋春之宴”。可谓名目繁多,香艳之极。

比起烧钱的“土豪范”,风雅的古人更擅长“文艺范”。苏轼不舍海棠花的芳华灿烂,夜深时高燃红烛,沉醉花下,留下了“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆”的佳句。《王尘录》记载,每当百花盛开,唐穆宗就让人在花丛中搭建帐篷,谓之“括香”,自己陶醉帐中,细细嗅赏鲜花的馨香。《开元天宝遗事》记载,学士许慎选在花圃中开“赏花宴”,却不设座椅,客人疑问时他笑曰:“我有天然花裀,何必再设坐具?”原来他已让人用掉落的花瓣铺成厚厚的垫子,众人“席花”而坐,与鲜花亲密接触。宋明士大夫则热衷于建园造林,挑选花卉并亲自打理,如苏州拙政园中文徵明的手植紫藤,至今已440多年,依然蟠曲遒劲、生机勃勃。

女子也颇善巧思。唐代仕女郊游时,遇好花即铺席围坐,“解下红裙递相垂挂”,作为野餐的帐幕,既有赏花之乐,又有“造屋”之趣。这种方式至今仍流行于日本。古时没有“农家乐”,外出赏花时饮食是个难题。《浮生六记》中的清寒文人沈复与朋友就遇到了这个麻烦,多亏妻子芸娘聪慧颖悟,雇了一位卖馄炖的老伯挑着烹煮用具同行。是日风和日丽,遍地黄花,青衫红袖,蝶飞蜂舞,众人赏花,烹茗,暖酒,烹肴,赏花之乐兼野炊之趣,不亦快哉!

法国哲学家卢梭曰:“花朵衰败的地方,人类没法生活。”也许忙碌的现代人缺少的不是莳花弄草、修篱烹茶,而是那一份清净从容和闲情雅趣。心若有景,风雅自来。春赏桃之夭夭,夏见莲叶田田,秋观菊傲霜天,冬闻寒梅暗香,以赏花之情自养,则风情日闲。