共享经济与泛共享经济比较:基于双边市场视角

2019-09-10许荻迪

内容提要:随着共享经济的蓬勃发展,越来越多业态被归入“共享经济”范畴,其中一部分被质疑是否是真正的共享经济。在双边市场理论框架下系统梳理共享经济在平台和供需两端的特征,将无法同时满足上述特征而又被约定俗成、实用主义地称为“共享经济”的多种业态划分为“泛共享经济”。对共享经济与泛共享经济的比较发现,共享经济是颠覆式创新,而泛共享经济是改进型创新,当前涌现的泛共享经济可分为分时租赁、实物广告、在线二手交易三类,其本质是传统产业的数字化优化升级。泛共享经济与共享经济在商业模式、文化基因和监管框架上具有较大差异,如混淆两种经济形态,将扭曲资源配置、打击公众信心、干扰监管探索。应对共享经济和泛共享经济在明确定性的基础上实施差异化政策,在充分促进共享经济创新发展的同时,以适宜方式促进泛共享经济健康发展。

关键词:共享经济;泛共享经济;双边市场;创新经济

中图分类号:F062.5 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2019)08-0048-13

共享经济是新经济的重要组成部分,是当前极具潜力的经济形态之一。共享经济在蓬勃发展的过程中尚未形成统一的定义,“宽定义”与“窄定义”并存[1],大量业态被媒体和大众未作区分地纳入共享经济范畴。2014年以来,共享单车等业态快速成长,被影响的经济部门不断增多,所涉各类市场主体之间利益冲突加剧,这些业态是真共享[2]还是“伪共享”引发了广泛讨论和争议。

一些存在争议的业态在现象学上与共享经济或多或少具有相似之处,然而一种业态属于何种经济形态不应仅拘泥于从现象角度进行判断,而应更深入分析该业态所根植的经济学原理。基于不同经济学原理的业态具有不同的内在特征和本质,并且往往外化表现为不同的商业模式、文化根源、监管框架,市场主体、社会公众和监管者只有对此形成正确理解,才能针对性地采取正确行动。本文在双边市场理论框架下分析共享经济的经济学原理和特征,将根植于不同经济学原理却又被误称为共享经济的业态称为“泛共享经济”,对两类经济形态进行内在本质辨析和外在表现比较,在此基础上指出混淆两者可能造成的负面影响并提出相应的政策建议。

一、双边市场理论框架下的共享经济特征

在共享经济定义尚未取得共识的背景下,学者们从后现代社会学、新古典经济学等理论视角来尝试描述和分析共享经济。随着研究不断深入,近年来共享经济属于双边市场范畴已取得共识[3]。双边市场理论为共享经济的研究提供了一个可行、全面、有一定创新性的框架。首先,共享经济平台连接了供需两端两类不同用户,其参与主体的构成及相互之间的关系完全符合双边市场定义;其次,双边市场理论强调平台在市场中的作用,能够比其他理论更好地刻画共享经济平台特征,因而对共享经济总体特征的把握更加全面;最后,共享經济作为一类双边市场,其各构成部分区别于其他双边市场的特征还未得到充分研究,因而该角度的分析能够以新的视角提供新的发现。

(一)供给端特征:使用既有闲置资源

共享经济的供给端用户采用既有闲置资源为需求端用户提供服务[4]。马库斯·费尔森和琼·斯潘思在《社群结构和协同消费》一文中指出,共享经济使用消费者因其他活动而持有的既有资源,在其闲置时与其他消费者开展协同消费[5]。共享经济兼具的“既有”和“闲置”特征赋予其资源双重属性。“既有”表明资源所有者与资源之间的关系首先是普通的消费者与消费品的关系,消费者最初出于消费目的购置资源供日常使用,并拥有资源的控制权、使用权、收益权、处置权等一系列所有权包含的权利。“闲置”表明该资源在满足所有者的原有消费需求之外,还有满足其他消费者需求的空间,所有者将资源闲置时的使用权临时提供给他人,创造更多价值并获得额外收益,此时该资源属于一种特殊的资本品。共享经济能够根据需求实现普通消费品与特殊资本品之间的即时灵活转换,使既有闲置资源得以持续有效利用。

共享经济供给端呈现与传统主流商业实践截然不同的特质:传统主流商业实践专门生产和销售已经提前计划好的产品[6],采用为了盈利而专门购置的“新增”资源。共享经济则是一种新型资源利用方式,使为数众多的开放的过剩资源能够快速转变为产品和服务,在此过程中不需要重新生产实体产品,而是在利用现有资源。一些消费者甚至将使用共享经济产品作为对资本主义经济模型(不断加大投入再生产)的一种抵抗[7]。

(二)需求端特征:满足基于使用权的消费需要

共享经济的需求端特征是基于使用权而非所有权。自2000年“基于使用权的消费”概念被提出后,相关研究将共享经济纳入基于使用权的消费范围内,欧盟委员会发布的《共享经济指南》也指出共享经济交易活动“通常并不涉及所有权的转移”。基于使用权的消费使人们无需“先拥有、再使用”,而是直接将注意力集中在单次使用上,满足了人们还不足以触发购买决策的需求。

共享经济是商业领域中一种新型的“基于使用权的消费”。长期以来,基于使用权的消费形式一直存在于图书馆、艺术馆等公共领域,或者传统的房屋、汽车出租等租赁领域。共享经济作为新生事物,其需求涵盖范围超越了传统租赁经济[8],不仅包含传统租赁通常提供的物品租赁服务,而且包括零工、金融、知识技能传播等领域,只要拥有耐用品、劳动力、金钱、知识、技能等可反复使用的资源[4],就可采用共享经济的形式在资源复用中创造更大价值。韩国首尔市政府颁布的《共享促进条例》将共享行为定义为通过共同使用空间、商品、信息、人才、经验等资源创造价值的社会活动。共享经济提供的类似但不限于传统租赁的服务可称为“类租赁”服务。

(三)平台特征:创造对等的数字化市场

共享经济是典型的双边市场,属于平台经济范畴。在英国、欧盟委员会等发布的政策文件和报告中,均将共享经济视为平台经济的一部分。北欧工会则直接将共享经济称为平台经济[9],充分强调了平台在共享经济中的核心地位和作用。不同业态下的平台具有不同功能和特征。

1.连接双边对等的平台用户

共享经济平台连接的双边用户都是个人,共享经济主要基于个人与个人[10],即消费者之间的交易活动。由共享经济供需两端的特征可知,在需求端共享经济专注于直接向消费者而非企业提供服务,在供给端共享经济平台创造开放的市场,使得产品或服务的临时使用能够由个人提供,共享经济服务提供者原本也是消费者[11]。

共享经济平台连接市场双边对等的个人用户,又称为点对点经济(peer-to-peer economy)、协作经济(collaborative economy)、协同消费(collaborative consumption)。“点对点”原为网络通信技术领域术语,意为“对等网络”,指联网的各台计算机功能地位相同,无主从之分。共享经济供需两边也存在类似对等关系,所有参与者本质上都是分散的消费者,虽然在某一具体交易中可分为供方和需方,但在不同时间、地点、种类的交易中,双方角色可以互换,双边参与者本质相同、地位对等。共享经济供需双边在对等前提下开展共同消费,因此消费端具备更多自主参与性,即并非由供给端提供全部服务,而是包含比传统经济更多的消费者自助服务。当前一类说法认为,共享经济特征是“大众参与”,然而很多供需双边不对等的经济形态,例如传统零售和个人为企业提供服务的零工经济等,都仅在供需其中一端为“大众参与”,因此共享经济特征应更全面地表述为“市场双边对等的大众参与”。

2.承担市场创造型功能

共享经济平台属于市场创造型市场。双边市场平台可依据功能和创造价值方式的不同,分为市场创造型(market maker)、广告支持型(audience maker)和需求协调型(demand coordinator)三类[12]。共享经济平台以提供信息、匹配、推荐、排名、基础服务等方式,连接服务提供者和服务使用者,帮助双方找到合适的交易对手并达成交易,平台收入来源主要为从交易金额中收取一定比例的佣金,这符合市场创造型双边市场的定义。

共享经济平台作为市场创造型平台发挥了重要作用。从搜索匹配理论的角度来看,共享经济平台主要解决以下问题:一是汇聚交易信息,广泛纳入和沉淀共享经济中大量的离散价格信息和异质性产品服务信息(时间、地点、特性等);二是开展全局协调,减少共享经济的市场摩擦,提高匹配效率,避免搜索过度或不足;三是提供交易保障,建立事前、事中、事后保障机制,为陌生人交易增信,尽力促成共享经济交易。从共享经济的形成历程来看,共享经济平台提供的市场创造型服务是其中的关键。自古以来就存在分享行为,但在没有共享经济平台的情况下只能依靠熟人间长期积累的过往信息达成匹配,分享量小、频次低,分享标的物和分享对象局限于较小范围,未形成规模,创造的价值也不足以称为“经济”;自共享经济平台诞生后,聚集了大量、多种交易主体,形成了规模效應,将原本熟人间的小规模零星交易、甚至无法明码标价的“帮忙”,转化为大规模陌生人间的多样化交易,产生大量价值,使分享行为真正发展成为“共享经济”。

3.开展数字支撑的平台运作

共享经济平台以数字化的形式存在,并以数字化工具连接供需双方、发挥平台作用,数字化是共享经济平台不可缺少的特征。国家发展和改革委员会等八部门联合印发的《关于促进分享经济发展的指导性意见》认为,共享经济需要利用网络信息技术,通过互联网平台发挥作用。共享经济平台的出现和发展与信息技术的突破和应用几乎同步推进[13],因此共享经济又被认为是技术驱动的、基于APP的经济形态[14]。

由于线下高昂的交易成本,在数字技术发展成熟之前,共享经济未形成线下平台。近年来,现代信息技术及其应用飞速发展,促使共享经济平台以数字化的形式出现。从事前、事中、事后的交易环节来看,交易成本可分为信息成本、搜索成本、协商成本、决策成本、监督成本、执行成本等[15]。在共享经济中,现代信息技术全面降低了上述各类交易成本,具体表现在:信息统一搜集、处理和展示降低了事前信息成本;智能搜索技术降低了事前搜索成本;自动化推荐匹配降低了事中协商成本;用户互评、平台对用户资质和行为的评价分级、标签机制等揭示共享物品或服务的质量,降低了事中决策成本;共享经济平台GPS定位、全流程信息记录留存等机制,方便交易双方相互监督,降低了事后监督成本;电子支付、声誉约束、平台保证金兜底、信用免押金等机制保障合同执行,降低了事后执行成本。

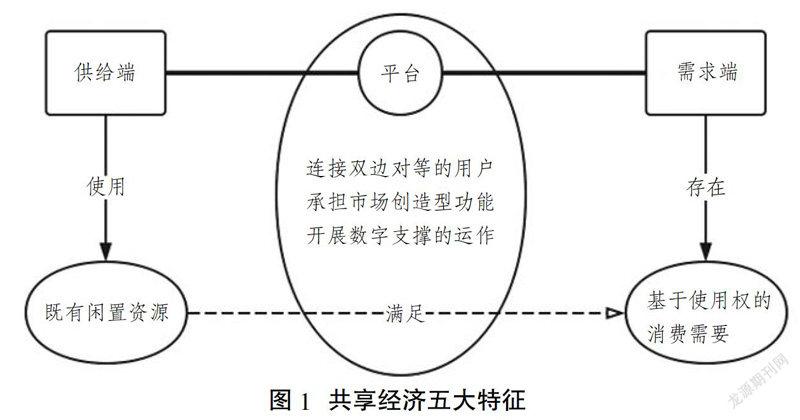

综上所述,真正属于“共享经济”的业态需要在平台和供需两边同时具备上述特征(见图1,下页)。共享经济能够与不符合上述任一特征的其他业态清晰区分:首先,基于使用权的需求端特征将共享经济与产生所有权交易的业态区分开来;其次,在基于使用权的业态中,还包含了传统出租,然而传统出租并不使用共享经济供给端采用的个人临时出租的既有闲置资源,且一般不借助平台;最后,双边对等、市场创造型、数字支撑的平台特征还将共享经济与社区互助等其他类型的平台经济区分开来。共享经济不同于以往任何一种经济形态,而是作为一种颠覆性创新挑战原有传统商业模型,产生新的经济活力,成为传统实践的补充和替代。

二、泛共享经济的分类、特征和本质

当前一些热点业态实为泛共享经济,却被广泛混同为共享经济,逐一对照共享经济在双边市场理论框架下的特征可将其有效识别。如一类通常被称为共享经济的业态不属于双边市场,或属于双边市场但具体(供需两端或平台)特征存在差异,则该业态为泛共享经济。根据泛共享经济与共享经济在特征上的差异,可梳理出泛共享经济的细分类别,并分析每一细类的特征。

(一)当前常见的泛共享经济细类及其特征

1.分时租赁类

分时租赁类泛共享经济由企业购置租赁资源、以手机APP为渠道,为消费者提供时长细分的租赁服务。共享单车是其中的典型代表,共享单车企业购置装载智能设备的单车,分散投放在可能的用车地点,消费者通过手机APP实现单车的随用随取、随地归还。共享充电宝、共享汽车、共享篮球、共享洗衣机等业态都属于该类泛共享经济。

分时租赁类泛共享经济在供给端和平台特征上与共享经济不符:供给端并非采用既有闲置资源,而是企业为了长期盈利目的,专门投资购买、特地用于出租的新增资源。分时租赁类泛共享经济企业仅对接一类用户,即消费者,不存在经济学意义上的平台和平台连接的两类不同用户,是典型的单边市场而非双边市场。

2.实物广告类

实物广告类泛共享经济以企业购置的实物资源承载广告、以智能设备为媒介向用户分发广告。共享纸巾是其中的典型代表,共享纸巾企业购置并通过智能纸巾机发放免费或低价纸巾,纸巾机、纸巾外包装和纸巾均可印上各类广告宣传。共享马扎、部分共享雨伞等业态也属于该类泛共享经济。

实物广告类泛共享经济在供给端、需求端和平台特征上与共享经济不符:供给端并非提供既有闲置资源,而是专门购置资源用于承载和发放广告。需求端不一定是类租赁需求,而更可能是基于所有权的需求,例如,消费者获取共享纸巾后即掌握了所有权,共享马扎等动产在传递广告的同时也并未阻止用户占有其所有权。实物广告类泛共享经济企业非P2P平台,其双边用户分别为个人(用户端)和企业(广告端),也非市场创造型平台,其主要盈利方式是通过实物吸引消费者,再以消费者规模获取广告投放收入,属于广告支持型平台。

3.在线二手交易类

在线二手交易类泛共享经济以在线平台的方式实现二手物品交易,交易双方为对等的普通消费者或对等的企业,一方已购买某物品且不再需要使用,因而二次出售该物品,另一方则买断该物品接下来的所有权,使之完全为己所有、为己所用。Ebay的二手物品拍卖业务曾被误认为共享经济鼻祖,我国在线二手市场的代表企业“闲鱼”、近年出现的企业间二手资源交易平台“闲龟”等也多次被误认为是“共享经济”。

在线二手交易类泛共享经济在需求端特征上与共享经济不符:其交易标的物是二手物品的所有权而非临时使用权,为需求端提供的并非类租赁服务。

总之,上述三类泛共享经济均不完全符合共享经济特征(见表1)。各类泛共享经济具有不同的运作机理,对照共享经济,在线二手交易类与之最为相似,实物广告类差异最大。从供给端特征来看,分时租赁类和实物广告类可合称为“额外购置资源的泛共享经济”。

(二)泛共享经济的本质是传统产业的数字化优化升级

由以上分析可知,泛共享经济具有两个显著特点:一方面,各类泛共享经济根植于不同的经济学原理,但核心商业运作均处于原有传统商业运作框架下,体现出与共享经济的差异性。分时租赁类泛共享经济与传统租赁没有本质区别,都采用资本品、以单边市场的形式提供租赁服务,仅租赁时长更为细分。实物广告类泛共享经济与传统广告发放没有本质区别,只是将一直存在的以街头免费派送物品(纸巾、扇子、传单、优惠券等)为载体的广告转变为通过智能设备发放。在线二手交易类泛共享经济与传统二手市場没有本质区别,仅有线上、线下差异。另一方面,各类泛共享经济都采用数字化运作,体现出与共享经济的相似性。三类泛共享经济都充分利用自动化智能设备、APP、在线平台等现代信息技术开展业务。

可见,泛共享经济本质上是“互联网+”背景下传统产业的数字化优化升级。在公众认知中,泛共享经济被广泛混同为共享经济,主要源于前者的数字化特征与后者近似,并在现象学上呈现出与传统经济的区别,而令人忽略了泛共享经济仍根植于传统经济土壤,与共享经济在本质上大相径庭。如不从经济学原理的角度进行区分,在同样的思维误区下,更多形式的泛共享经济还会不断被误认为是共享经济。

数字化重塑传统产业、形成泛共享经济的经济学机理如下:一是数字化改变了传统产业的生产函数。根据新古典经济学,企业是一种生产函数,创新的实质是建立一个新的生产函数。生产函数一般表示为Q=Af(L,K,N,E),L、K、N、E分别表示人力、资本、自然资源、企业家能力四大生产要素,A为全要素生产率。数字化的知识和信息作为新增的关键生产要素I,与传统产业结合之后产生泛共享经济,形成新的生产函数Q'=A'f'(L,K,N,E,I),A'代表数字化促进技术进步,提升了原来的全要素生产率A。二是数字化降低了传统产业的交易成本。如前所述,现代信息技术降低了共享经济事前、事中、事后的六项交易成本,其中信息成本、搜索成本、协商成本、执行成本等四项成本在泛共享经济中也由于同样的原因得到降低,泛共享经济的成本结构由此得到显著优化。总之,生产函数重塑和交易成本降低促使部分传统产业沿数字化路径向泛共享经济转变。

共享经济是颠覆式创新,而泛共享经济是改进型创新。泛共享经济没有冲击传统经济,而是延续、改进和提升传统经济,使之能以更适宜的方式与共享经济颠覆式创新共同参与市场竞争。泛共享经济能带来增量价值,集中体现了传统产业的数字化优化升级所发挥的积极作用。

从数字经济、绿色经济和平台经济三大理论范畴来考虑,共享经济的供给端特征表明其属于绿色经济,共享经济的平台特征表明其属于平台经济和数字经济,因此共享经济属于上述三种理论范畴的交集(见图2)。泛共享经济则是一组运作机理各异的业态组成的“伞概念”,并处于高速发展和不断扩张的过程中。泛共享经济都属于数字经济,但仍在类型学上呈现出明显的多样性:分时租赁类仅属于数字经济;实物广告类同时属于平台经济与数字经济;在线二手交易类则与共享经济一样同时属于三者。

三、共享经济与泛共享经济的外在差异及其混淆风险

由于泛共享经济和共享经济的经济学原理不同,具有不同的内在本质和特征,延伸体现在更广泛的外在表现上,两者采用的商业模式、根植的文化基础、适用的监管框架也具有明显差异,如混淆两者将带来一系列风险。

(一)共享经济与泛共享经济商业模式差异明显

根据商业模式理论,从价值定位、盈利模式、核心资源、治理机制四大组成部分[16]对比分析共享经济与各类泛共享经济商业模式,其中共享经济与额外购置资源的泛共享经济在上述四部分均有较大差异,而仅与在线二手交易类泛共享经济在价值定位、盈利模式和核心资源上有部分差异。

1.价值定位:共享经济提供额外网络价值

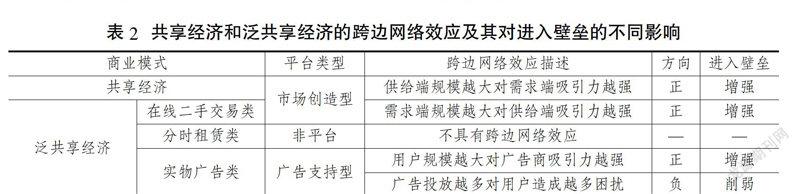

价值定位是指商业模式能为客户提供何种价值。价值定位首先应包含产品或服务本身提供的价值,在此维度上共享经济与各类泛共享经济的区别显而易见:共享经济提供类租赁交易服务,三类泛共享经济分别提供租赁服务、广告服务和二手物品所有权交易服务。除服务本身的价值外,在双边市场理论视角下,价值定位还应包括双边市场特有的跨边网络效应带来的额外价值。

共享经济提供跨边网络效应带来的价值增量。共享经济的正向跨边网络效应为双边用户带来额外的效用提升:共享经济平台一边接入的用户数量越多,另一边用户可供选择的范围就越大,交易可得性越强,在平台协调促成下减少摩擦、达成交易的效率越高,因此一边用户数量增加将提升另一边用户效用,反之亦然。

相反,额外购置资源的泛共享经济无法提供上述增量价值。分时租赁类泛共享经济是传统单边市场,不具有跨边网络效应。实物广告类泛共享经济的用户端对广告端有正向跨边网络效应,广告端对用户端却正好相反,用户通常不喜欢广告,过多广告甚至会惹恼用户[17],这种负向跨边网络效应将削弱为用户提供的价值。

2.盈利模式:共享经济具有更强的可盈利性

盈利模式是指分配成本、获得收入、赚取利润的方式。共享经济收入来源多于额外购置资源的泛共享经济,且在不同成本项上低于不同类型的泛共享经济,具有一定的成本优势。

(1)共享经济的收入来源更丰富

共享经济具有多元化、广泛的收入渠道。共享经济遵循双边市场特有的倾斜定价机制,将对市场双边的服务视为两个产品,采取多产品定价分别向双边收取费用,一般对某边不采取持续免费策略,拥有坚实的收入来源。相反,额外购置资源的泛共享经济收入来源普遍较少。分时租赁类泛共享经济是单边市场,采用古典经济学中传统的中性定价方式,仅向消费者收取租赁费用。实物广告类泛共享经济是广告支持型平台,定价结构向用户端高度倾斜,对全体用户提供持续的免费或低价服务,将广告商一端作为其主要收入来源。

共享经济收入包含更高网络效应溢价。双边市场需要内部化所有的跨边网络外部性,最终全部反映在总价格结构中。共享经济具有双向正跨边网络外部性,分时租赁类泛共享经济不具有跨边网络外部性,实物广告类泛共享经济的广告端对用户端具有显著的负外部性,因此共享经济总收入中包含的网络效应溢价一般高于额外购置资源的泛共享经济。

(2)共享经济的成本结构更优化

新古典经济学认为,生产成本由固定成本和可变成本组成,并假设交易成本为零;新制度经济学则认为应考虑不为零的交易成本。本文从生产成本和交易成本两维度来考虑共享经济和泛共享经济的成本结构,其中在双边市场的生产成本方面,还需要分别考虑平台和服务提供者两类主体的固定成本和可变成本。

共享经济的平台和服务提供者均具有一定的生产成本优势。共享经济平台与其他平台类似,固定成本主要用于平台建设和维护,可变成本较低。这是因为,其提供服务主要依靠信息和智能算法,单次服务的边际成本趋近于零。共享经济服务提供者的生产成本构成虽然较为复杂,但总体较低:服务提供者的固定成本几乎可以忽略不计,因其既有闲置资源的固定成本已在前期为满足自身消费需求的购买中支付。服务提供者的可变成本也较低,具体体现在:一是资源管理成本低,资源的日常维护已在自身日常使用的过程中实现,该项成本被摊薄;二是服务成本低,共享经济消费者的自助服务降低了该项成本;三是服务交付成本低,分散的服务提供者意味着无需付出额外努力即可保证资源的地理位置和可用时间自然分散,经平台撮合与分散的消费者达成最优的时间-空间匹配,确保了较低的服务交付费用。

相反,额外购置资源的泛共享经济固定成本和可变成本均较高。在分时租赁类和实物广告类泛共享经济中,企业需要出资新购用于租赁和投放广告的资源和设备,固定成本高;企业对资产进行持续、专业化的运维,管理成本高;为使资源能够分散并贴近消费者,企业需要专门耗费人力、财力、物力调度和投放资源,服务交付成本高。总体而言,共享经济的生产成本一般低于额外购置资源的泛共享经济。

除生产成本之外,共享经济的交易成本也低于部分泛共享经济。如前所述,泛共享经济应用现代信息技术以与共享经济类似的途径降低了信息成本、搜索成本、协商成本、执行成本,然而两种经济形态内在特质的不同使其在决策成本和监督成本上仍存在区别。

共享经济的决策成本低于在线二手交易类泛共享经济。共享经济以既有资源的单次使用权为交易标的物,同一资源交易频率较高,资源本身和提供者的服务质量在同类共享行为中具有一定稳定性和持续性,双向点评机制揭示的过往交易情况能够有效帮助消费者作出下一次交易决策。相反,在线二手交易类泛共享经济的同一卖方每次出售的二手物品不同、两次交易间隔较长、交易间的关联度较低、信息不对称情况严重,属于高度非标准化的低频交易,当次用户评价对下次交易的参考性较弱,不像共享经济一样易于降低决策成本。

共享经济的监督成本低于分时租赁类泛共享經济。共享经济资源在其使用权临时让渡结束之后,一般能及时交还所有者,资源能得到有效控制和监督,损坏等问题能及时发现和处理,监督成本较低且分散到拥有所有权的个人。相反,分时租赁类泛共享经济一般采用智能设备和信息技术分发和回收资源,为贴近消费者资源而分散在外,企业作为资源所有人几乎不与消费者面对面交接,产权保护不足,监督成本过高且集中由企业承担。可见,分时租赁类泛共享经济难以像共享经济一样,轻松达到所有权和实际控制权的统一,监督成本难以有效降低。

3.核心资源:共享经济资源具有更高价值

资源基础理论认为,资源具备“有价值、稀缺、不能完全模仿、难以替代”等特征[18],是企业维持竞争优势的主要源动力。并非所有资源都同等珍贵,从资源能否以更少成本使消费者获得同样、甚至更多满足[19],能否帮助开发新机会、或者抵消市场中遭遇的威胁,能否提升效率或影响力三个角度[20]判断,泛共享经济资源难以具备与共享经济同样的“含金量”。

共享经济资源能以更少的成本使消费者获得同样甚至更多满足。根据前述成本分析,共享经济获取资源、管理资源和使用资源提供服务的成本明显低于额外购置资源的泛共享经济。在使用同样资源满足同样需求时,共享经济具有双向的正跨边网络效应,能为消费者提供额外的增量效用,使其获得更多满足。

共享经济资源能帮助开发更多的新市场机会。一是长尾市场。额外购置资源的泛共享经济采用统一购置的标准化资源,而分散的共享经济服务提供者提供多样化、个性化资源,能够匹配各类离散的消费者需求,更好地服务长尾市场。二是社交市场。额外购置资源的泛共享经济主要构建纯粹的人与企业之间的商业关系,少有人与人之间的社交因素,而共享经济能够提供资源持有者和需求者之间、个人对个人的社交机会,能够更多吸引有社交需求的消费者。

共享经济资源的效率更高。共享经济资源能在满足所有者和其他消费者即时需求之间自由切换,实现供给随需求变化而调节,最大程度地提高既有资源的使用效率。相反,额外购置资源的泛共享经济面临需求波动时,资源数量和用途无法及时反应和调整,需求高峰时供给不足,需求低谷时又大幅闲置,不仅无法减少“存量闲置”,反而可能制造“新增闲置”,导致资源使用效率难以有效提高。在线二手交易类泛共享经济虽然能通过二手物品所有权的流转一定程度上提升使用效率,但物品始终为当前所有者单人使用,效率提升有限,尤其若资源本身属于低频用品,则更难因转换所有者而明显提高使用效率。

4.治理机制:共享经济实现分布式、自组织、模块化治理

治理机制的核心是如何调度参与者及其资源以满足消费者需求,主要包括决策机制、协调机制和运作机制。共享经济供给端和消费端既是平台用户,又与平台一起创造和提供价值,三方成为价值共创者,共享经济治理机制可在价值共创理论框架下分析和解释[21]。一是分布式的决策机制。共享经济各类主体在各自权限内分别决策,决定是否接入平台、是否交易、与谁交易。二是自组织的协调机制。共享经济并非通过分派任务、监督、激励、控制进行协调,而是“赋能”供给端分散的服务提供者,他们在平台制定的规则下根据自身利益自组织地协调互动,自发地共同形成供给总量,产生群体动态和群体智慧,实时满足变化的需求,实现“按需服务”。三是模块化的运作机制。共享经济将服务流程分为三个不同的功能模块:模块一为持有、维护、提供资源和服务,由供给端用户完成;模块二为提供信息、匹配、促成交易,由平台完成;模块三由需求端用户以自助服务的形式完成,作为对前两个模块的补充,模块划分和分工以擅长和成本较低为原则,整合平台、供给端和消费端三方优势,发挥价值协同,达到更优的总体产出效果[22]。

额外购置资源的泛共享经济治理机制与共享经济则完全相反。一是集中式决策,即由企业集中决策资源购买、投放、管理和定价等事项,消费者仅能决策是否接受企业在上述事项上的决策结果;二是单一化互动,即仅存在企业和用户之间的互动,不涉及用户间直接互动和群体协调;三是中心化运作,即不以企业和用户之间模块化分工的方式运作,所有运作和服务主要由企业自行完成。

(二)共享经济的文化基因强于泛共享经济

追溯共享经济产生的背景和根源,可知共享经济根植于一系列文化基因,有其特定的价值取向和社会影响。泛共享经济则更多地“在商言商”,并未具备与共享经济同样深厚的文化基因,无法传播同样丰富的价值理念,难以产生同样广泛的社会影响。

共享经济助推绿色思潮。20世纪六七十年代,绿色意识在世界范围内逐渐形成,环境生态保护运动日益高涨,在此背景下共享经济于80年代在西方起源并发展兴盛。共享经济是对过度消费的反思,强调提升闲置资源的利用率、减少不必要的重复购买,实现资源整合、节能减排,带来积极的环境效应和社会经济福利,符合绿色经济发展方向,有助于进一步提升绿色意识、开辟可持续发展的潜在道路[23]。

共享经济厚植道德经济。亚当·斯密在《道德情操论》一书中指出:“如果一个社会的经济发展成果不能真正分流到大众手中,那么它在道义上将是不得人心的,并且是有风险的,注定会威胁社会稳定。”共享经济使得拥有少量闲置资源的个人能灵活就业,降低产生财富收入的门槛,通过“涓滴效应”将更多机会和收入传递给更低阶层的人。共享经济具有善的道德价值,有助于经济增长更好地自然矫正收入分配不均,经济成果更多地为大众所共享,一定程度上有助于打破上下阶层鸿沟、实现社会公平正义,因此也被称为“道德经济”。

共享经济助力社区复兴。早在共享经济提出之前,分享文化就作为西方社区文化的一部分长期存在[14],共享经济奠基之初已置于社区背景下考虑[5],天然具有“社区基因”。共享经济强调社区协同与合作,通过人与人之间面对面的接触,塑造了新的消费观念和消费情绪[7],有助于整合社区内外资源,激发居民共享精神,营造社区互助氛围,加强社区联系,恢复社区活力,增强普遍信任,推动社会发展。

相较之下,泛共享经济难以同时具备上述文化基因。其一,额外购置资源的泛共享经济不一定能够节约资源和保护环境,不具有绿色意识。其二,额外购置资源的泛共享经济仅由企业持有资源并获得收益,没有明显的“道德效应”。其三,泛共享经济大多不涉及人与人之间的交往,尤其缺少居民间面对面交往,不具备社区基因。

(三)共享经济的监管框架不如泛共享经济成熟

既有监管框架是基于传统商业模型设计和制定的,對作为颠覆式创新的共享经济的效用有限。共享经济对传统的法律关系、城市管理、竞争政策和信息规则均提出了挑战,而适应共享经济创新性的新型监管框架尚未建立。

共享经济主体关系模糊复杂。共享经济的消费者和服务提供者、雇员和自雇用者、专业和非专业服务提供者的界限模糊。共享经济供需双方分别与平台建立代理关系,再形成相互间的服务关系,这种多重委托代理关系比传统居间服务范式更加复杂。这些模糊复杂的情形需要相应规定予以规范,然而当前共享经济平台责任尚未明确,平台与个人服务提供者的法律关系和责任划分尚不清晰[24],偶然分享和专业分享如何区分也欠明晰,急需继续探索适宜的监管框架。

共享经济挑战传统城市管理。部分国家或地区已开始探索改变与共享经济发展相抵触的传统城市管理方式。在共享停车领域,英国修改升级分区规划的规定,允许分享停车位;在共享住宿领域,伦敦取消了20世纪70年代限制短期居留的监管措施,日本出台“住宅住宿事业法”,放宽经营许可、简化申请手续[3]。我国在共享住宿和更多共享经济新领域也需要加快探索城市管理和共享经济的协调发展。

共享经济竞争政策仍需探索。共享经济的竞争政策需要纳入许多新的考虑要素:在平台经济视角下,需要考虑倾斜定价、用户锁定、平台捆绑等运营策略对以往单边市场公平竞争规则的挑战,需要考虑在双向正跨边网络效应的影响下共享经济平台规模更易快速增长,更易达到反垄断法重点关注的高市场集中度;在数字经济视角下,需要考虑数字化、智能化交易的方式可能滋生的算法同谋、数字垄断、虚假信息等一系列妨碍公平竞争的行为[25],需要考虑共享经济与传统经济在准入、责任、税收等方面的线上-线下公平竞争关系。

共享经济信息规则急需重构。一方面,共享经济平台在提供服务过程中获得大量用户隐私信息,需要探索信息保护规则以保障用户的隐私和征信权益,确保数据来源合法、去标识化、用途合法,为数据提供合理的删除机制,防止信息被非法挪用或转卖。另一方面,当前共享经济的信息披露主要以促进交易为目的,平台自身信息披露不足,与用户间信息不对称,用户互评和交易记录披露缺乏监管,其呈现、传播和使用具有一定的随意性和不可控性,增加了犯罪风险,需要进一步探索以保护广大参与者为目的的信息披露规则。

与共享经济相反,泛共享经济能够完全适用原有监管框架。总体来看,多数泛共享经济供给端以企业形式运作,现有商业范畴内的法律法规和监管框架已明确规定企业作为经营主体的权利和义务[9]。在不同具体领域内,泛共享经济都能划归到相应的传统经济范畴,而这些传统经济已处于成熟的既有监管框架下,只需在此框架下适当考虑该类泛共享经济的数字经济特征即可实施有效监管。

(四)混淆两类经济形态的风险分析

共享经济和泛共享经济在商业模式、文化基因和监管框架上具有显著差异,如对所有冠以“共享经济”之名的业态不加区分、任其混淆,将难以认识到上述差异的存在,并误导市场主体、社会大众和政策制定。忽视上述每类差异都将分别导致相应的问题和风险,造成一系列不良影响。

1.商业模式混淆扭曲资源配置

泛共享经济在商业模式上不具备共享经济的部分优势,如创业者、投资者、参与者和利益相关者等各类市场主体认知混淆,将罔顾风险、疏于防范,以致推高总体风险水平,并且由此导致的误判将造成过度投入,影响资源配置效率,降低总产出、增加总成本。

部分泛共享经济的价值定位不利于构建市场进入壁垒,易引发过度竞争。各类网络效应对进入壁垒产生不同影响,一般认为,正向网络效应提升进入门槛,负向网络效应削弱进入门槛(见表2)。由于额外购置资源的泛共享经济价值定位中不包含正向跨边网络效应对进入门槛的加强作用,用户转换成本低,扩大市场主要依靠增量资源的不断投入,而自购资产使其扩张受限于企业资金实力和融资规模,难以构筑进入壁垒。过多新竞争者不断涌入,将加剧租值耗散,造成“公地悲剧”。以共享单车为例,过度竞争促使各家共享单车在人流密集地区扎堆,大量甚至过量投放,价格战、蓄意毁坏等恶性竞争现象层出不穷。

部分泛共享经济监督成本过高,易外溢为社会成本。分时租赁类泛共享经济商业模式的内置监督严重不足,外部监管困难,监督成本过高致使风险难以控制,极易外溢为社会成本。以共享单车为例,正是监督成本过高致使共享单车损坏、私占、废置等乱象层出不穷,挤占公共资源、占盲占绿、扰乱交通等现象也屡禁不止。

错误认识泛共享经济资源价值,易造成过度投资。如前述分析,额外购置资源的泛共享经济依靠大量新增资源投入,然而其资源不具有与共享经济同样高的“含金量”。若创业者和投资者比照共享经济判断泛共享经济资源价值,将导致泛共享经济投资过度、超过均衡水平,进一步降低泛共享经济资源的边际收益,不仅可能形成“资本泡沫”使创业者和投资者面临更大风险,而且将影响社会总体价值创造。

部分泛共享经济的治理机制风险较为集中,难以有效分担。额外购置资源的泛共享经济治理机制集中、单一、高度中心化,导致押金、采购、销售、投融资均高度聚集,缺乏恰当的、去中心化的风险分担机制,一旦发生风险容易产生连锁反应,累及所有利益相关者,产生押金兑付难、拖欠供应商和员工工资等一系列问题,甚至可能使供应商倒闭、资本血本无归。仍以共享单车为例,用户一段时间内连续多次使用的监督责任都集中于共享单车企业,因而押金也容易长期留存在企业账户内,一旦企业经营困难则易导致押金兑付难。

2.价值导向混同打击公众信心

泛共享经济不具备共享经济的绿色发展、道德经济、和谐社区等价值理念,这是由二者相异的文化基因决定的。泛共享经济借共享经济之名,更像是投资人或者泛共享企业刻意制造与共享经济的虚拟关系,以期享有同样的消费者期待、社会美誉和政策支持。当前有人认为共享经济正在消亡,但事实上更多的是部分泛共享经济在“共享噱头”之下名不副实、经营失当。泛共享经济在社会传播中与共享经济混为一谈,可能伤害共享经济声誉,影响消费者和社会公众对共享经济的信任和信心。尤其是某些泛共享经济乱象尚未得到有效治理,部分泛共享經济侵占公众利益,少数甚至以共享经济之名行诈骗、传销、非法集资之实,这容易引发公众抵触情绪甚至群体事件,给共享经济造成不利的舆论影响。

3.监管框架混杂干扰监管探索

泛共享经济和共享经济的监管框架不可混用。一类业态如果属于共享经济,其监管往往尚处于起步阶段甚至处于真空领域,应针对共享经济特征设计科学、完善的新型框架以便开展监管;如果属于泛共享经济,则应直接适用传统经济的原有框架监管。如混淆或混用泛共享经济和共享经济的监管框架,既会干扰对共享经济的监管探索,又可能对泛共享经济监管不到位,为其提供监管套利的可能,还将提高监管成本、影响行业发展。

四、结论与政策建议

本文对共享经济和泛共享经济的内在特质和外在表现进行了系统全面的比较分析。研究发现,双边市场理论框架下共享经济具有五大特征:供给端采用既有闲置资源,满足需求端的类租赁需求,由P2P、市场创造型、数字化的双边市场平台连接供需两端。与上述特征不完全吻合而在实践中又被称为共享经济的业态,可明确划分为“泛共享经济”。当前涌现的泛共享经济可分为分时租赁、实物广告和在线二手交易三类,泛共享经济的本质是传统产业的数字化优化升级,属于改进式创新而非共享经济所属的颠覆式创新。两种经济形态内在本质与特征的系统性差别,外化表现为商业模式、文化基因、监管框架等各方面的差异。如混淆两类经济形态,将扭曲资源配置、打击公众信心、干扰监管探索。厘清共享经济与泛共享经济的区别是新经济发展进程中必须解决的重要理论问题,只有正确认识两者并区别对待,才能既充分促进共享经济创新发展,又以适宜的方式促进泛共享经济健康发展。

当前共享经济的政策制定明显滞后于其发展,而泛共享经济一直未能与共享经济明确区分,也未单独制定符合其本质的政策。事实上,不论从两类经济形态的内外部差异出发,还是考虑到混淆两者可能造成的负面影响,都应明确区分共享经济和泛共享经济,对两者实施全面的差异化政策,包括差异化的促进措施、监管方式和共治机制。具体政策建议如下:

第一,明确行业定性。宜借鉴英国、欧盟、韩国等國做法明确共享经济范围,避免将泛共享经济与共享经济混为一谈。可参考前文分析的共享经济五大特征,在此基础上对泛共享经济加以区分,大力开展宣传普及、力求统一各界认识,建立监管层、企业、消费者和社会对共享经济与泛共享经济的正确认知。

第二,提供适度支持。总体而言,共享经济与泛共享经济具有各自不同的积极意义,应提供符合各自特质的政策支持,而不宜不加区分地实施相同的促进政策。共享经济作为颠覆式创新,是新经济的典型代表和重点发展方向,应着重从保护创新、促进发展的角度,加大支持力度、创新支持方式、提供全方位支持,使其充分发挥新动能。泛共享经济作为改进式创新,以数字化的方式实现了传统产业的优化升级,为使其更好发挥“混合动能”,宜直接适用数字经济相关支持政策,其中符合高新技术企业、中小企业条件的可沿用既有规定对其予以适当支持。

第三,完善监管方式。一是实施本质监管。对于共享经济,宜根据其业务特征的创新性构建新型监管框架;对于各种类型的泛共享经济,宜根据其业务实质分别纳入相应的既有监管框架;对于传销、诈骗、非法集资等泛共享经济的非法变体,应依法予以严厉打击。二是坚持底线监管。不论是共享经济还是泛共享经济,都需严守消费者权益底线和风险底线,有效治理当前乱象和突出问题。三是开展中立监管。宜秉承中立、公正的立场,不偏不倚地对待共享经济、泛共享经济和其他传统经济,确保监管措施不偏向竞争的任何一方,而是有助于所有市场主体开展公平竞争,在市场准入、责任承担、税收政策等方面公平对待各方。

第四,实现协同共治。由于共享经济与泛共享经济的治理结构迥异,两者可分别采用不同的协同共治机制,以弥补企业或平台自治与政府监管各自单独运行的不足。共享经济平台具有一定的规则制定和用户协调职能,平台治理可与公共监管形成双重机制相互补充、协调互动,当前需要着重构建双重机制之间的桥梁,加强沟通协同。部分泛共享经济的负外部性较大,还有相当部分的负外部性外溢到公众领域,应该着重完善第三方监督和社会监督,鼓励公众参与协同共治,加强自律组织作用和信用机制约束。

参考文献

[1]GOUDINP. European parliamentary research report: The Cost of Non-Europe in the sharing economy[R/OL].(2016-01-25)[2019-02-02].http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558777/EPRS_STU(2016)558777_EN.pdf.

[2]张新红.共享经济监管需要大智慧[J].清华金融评论,2018(6):21-23.

[3]许荻迪.共享经济政策目标、政策导向与体系优化[J].改革,2018(4):92-101.

[4]COHENBD, KIETZMANN J. Ride on! mobility business models for the sharing economy[J].Organization and Environment, 2014, 27(3):279-296.

[5]FELSON M,SPAETH J L. Community structure and collaborative consumption[J].American Behavioral Scientist, 1978, 21(4):614-624.

[6]KOPNINAH. Sustainability: New strategic thinking for business[J]. Environment Development and Sustainability, 2015, 19(1): 27-43.

[7]Albinsson P A, PERERA Y B. Alternative marketplaces in the 21st century: Building community through sharing events[J]. Journal of Consumer Behaviour, 2012, 11(4): 303-315.

[8]唐亚汇,李凌.分享经济:理论辨析、模式比较与规制思路[J].经济学家,2017(12):42-49.

[9]NEWLANDS G, LUTZ C, FIESELER C. Power in the sharing economy[J]. Social Science Electronic Publishing, 2017.

[10]CODAGNONE C, BIAGI F, ABADIE F. The passions and the interests: Unpacking the “sharing economy”[J]. SSRN Electronic Journal, 2016.

[11]Belk R. You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online[J]. Journal of Business Research, 2014, 67(8): 1595-1600.

[12]EVANS D S. The antitrust economics of two-sided markets[J]. Yale Journal on Regulation, 2002, 20(253): 325-381.

[13]HAMARIJ, SJ?魻KLINT M, UKKONEN A. The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2016, 67(9): 2047-2059.

[14]许荻迪.分享经济发展:全球态势与政策建议[J].经济体制改革,2017(4):5-11.

[15]COASE R H.The Problem of Social cost[J].Journal of Law and Economics, 1960, 3(4): 1-44.

[16]ZOTTC, AMIT R. Business model design and the performance of entrepreneurial firms[J]. Organization Science, 2007, 18 (2): 181-199.

[17]MARTENS B. An economic policy perspective on online platforms[Z]. Jrc Working Papers on Digital Economy, 2016.

[18]Barney J B. Firm resources and sustained competitive advantage[J]. Journal of Management, 1991, 17(1): 99-120.

[19]BOGNERW C, THOMASH. Core competitive advantage: A model and illustrative evidence from the pharmaceutical industry[J]. Clinical Medicine, 1994, 126(3): 111-144.

[20]COLLIS D J. How valuable are organizational capabilities?[J]. Strategic Management Journal, 1994, 15: 143-152.

[21]RANJAN K R, Read S. Value co-creation: Concept and measurement[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2016, 44(3):290-315.

[22]PARMENTIER G, MANGEMATIN V. Orchestrating innovation with user communities in the creative industries[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2014, 83:40-53.

[23]HEINRICHS H. Sharing economy: A potential new pathway to sustainability[J]. GAIA: Ecological Perspectives for Science and Society, 2013, 22(4): 228-231.

[24]蓋建华.共享经济下“类劳动者”法律主体的制度设计[J].改革,2018(4):102-109.

[25]熊鸿儒.我国数字经济发展中的平台垄断及其治理策略[J].改革,2019(7):52-61.

Abstract: With the vigorous development of sharing economy, more and more industries are classified into the category of “sharing economy”, and some of them are questioned whether it is a real sharing economy. In the framework of bilateral market theory, this paper systematically combs the characteristics of sharing economy at both ends of the platform and supply and demand, and divides into “generalized sharing economy” a variety of formats which can not meet the above characteristics but are customarily and pragmatically called “sharing economy”. Comparing the sharing economy with the generalized sharing economy, we find that the sharing economy is subversive innovation, while the generalized sharing economy is improved innovation. The emerging generalized sharing economy can be divided into three categories: time-sharing lease, physical advertisement and online second-hand transaction. Its essence is the digital optimization and upgrading of traditional industries. Generalized sharing economy and sharing economy are quite different in business model, cultural gene and regulatory framework. If we confuse the two economic forms, it will distort the allocation of resources, attack public confidence and interfere with regulatory exploration. We should implement differentiated policies on the basis of definition for sharing economy and generalized sharing economy, and promote the healthy development of generalized sharing economy in an appropriate way while fully promoting the innovation and development of sharing economy.

Key words: sharing economy; generalized economy; two-side market; innovation economy