政府扶贫能力建设对产业扶贫绩效的影响研究

2019-09-10房俊东张伊雯罗敏

房俊东 张伊雯 罗敏

摘 要:产业扶贫作为中国扶贫开发的主要方式之一,在解决贫困问题上起到重要作用。产业扶贫的能力建设,尤其是贫困农户的能力建设,需要引起重视。本研究以国内6个省(区)下属的贫困村落为研究对象,通过问卷调查收集了3 964份有效问卷,探究了政府能力建设对产业扶贫绩效的影响。结果表明:政府能力建设中的扶贫信息沟通能力建设和政府内部管理能力建设通过农户自我发展能力建设和项目参与能力建设对产业扶贫绩效产生间接正向影响;政府能力建设中的扶贫项目与资源的管理能力建设通过农户自我发展能力建设对产业扶贫绩效产生间接正向影响。本研究为政府提升产业扶贫绩效提供了理论指导和实践建议。

关键词:产业扶贫;政府能力建设;农户能力建设

中图分类号: F062.9文献标志码:A文章编号:1009-055X(2019)06-0111-10

doi:10.19366/j.cnki.1009-055X.2019.06.013

一、引 言

作为中国扶贫开发的主要方式之一,产业扶贫具有规范性、系统性、多样性、适宜性等特点,目前已经在全国贫困地区大范围推广,在解决农村贫困、城乡协调发展等问题上起到重要作用。然而,这一模式在实施过程中,过度以政府为主导而忽略了对贫困农户的关注,贫困农户在产业扶贫项目中参与度低,仅仅通过资金调拨行为无法维持扶贫产业的可持续发展,农户自身能力无法得到提升,导致扶贫开发屡屡受挫。贫困地区一味依靠政府资源和社会支持的短期扶贫无法从根本上形成摆脱贫困的内在动力,产业扶贫过程中的能力建设成为扶贫开发工作的新目标。产业扶贫多元主体参与互动理想模型强调贫困农户是产业扶贫的核心,既要接受政府、企业和组织的帮扶,又要参与到产业扶贫项目中去[1]。农民是农村社会经济发展中不可或缺的力量,而我国各贫困地区的农户能力普遍较差,产业扶贫全程离不开政府、企业、组织等扶贫主体的援助,这严重制约了产业扶贫的进一步发展。因此,产业扶贫能力的建设,尤其是贫困农户的能力建设,需要引起广泛关注和重视。

已有学者针对扶贫能力建设对产业扶贫的影响进行过研究,初步得出了扶贫能力建设对产业扶贫具有积极影响的结论。贫困农户作为产业扶贫的核心参与主体,其能力水平与产业扶贫的结果息息相关。然而,针对贫困农户能力建设的影响因素及造成的结果方面的研究比较稀少。为填补这一空白,本研究试图探究政府和农户这两大扶贫主体的内在联系,将全国6个省(区)下属的贫困村落农户作为研究对象,通过问卷调查的方法回收了3 964份有效问卷,依据所收集到的数据进行分析,探究政府能力建设通过农户能力建设这一中介变量对产业扶贫的影响。结果显示,政府能力建设具有扶贫项目与资源的管理能力建设、扶贫信息的沟通能力建设和政府内部管理能力建设三个维度,农户能力建设具有农户自我发展能力建设和农户项目参与能力建设两个维度。政府能力建设中的扶贫信息的沟通能力建设和政府内部管理能力建设通过农户自我发展能力建设和农户项目参与能力建設对产业扶贫产生间接正向影响,政府能力建设中的扶贫项目与资源的管理能力建设通过农户自我发展能力建设对产业扶贫产生间接正向影响,为产业扶贫的相关理论与实践工作提供新思路。

二、文献综述

(一)能力建设的相关研究

20世纪80年代末期,传统的扶贫援助出现了“援助疲倦”的现象[2],“能力建设”的概念产生于对这一现象的批判。能力建设强调了人力资本建设的重要性,一方面在于提高能力建设主体的自身能力,另一方面在于提高主体采取行动的效率[3]。产业扶贫多元主体参与互动理想模型认为产业扶贫主体包括地方政府、龙头企业、农村经济合作组织以及贫困农户,而贫困农户是产业扶贫的核心,既接受政府、企业和组织的帮扶,又要参与到产业扶贫项目中去[1]。

李国青对政府层面的扶贫能力进行了界定与描述,为扶贫项目与资源的管理能力、扶贫信息的沟通能力、政府和社区的内部管理能力[4]。扶贫项目与资源的管理能力包括扶贫项目的规划、实施和协调,以及资金、人力等资源的管理;扶贫信息沟通主要是帮扶信息公开、沟通渠道建设等方面;政府和社区的内部管理能力考察政府和机构人员的工作效率。周常春等基于上述研究,通过构建结构方程模型,得出扶贫项目与资源的管理能力、农户的项目参与能力对产业扶贫效果有直接影响,而扶贫信息沟通能力对产业扶贫的影响不显著[5]。在贫困地区发展现状层面,北京师范大学中国扶贫研究中心课题组将扶贫开发治理能力建设分为基础能力建设、社会发展能力建设和特色产业能力建设。基础能力建设主要包括贫困地区村级道路、水电、房屋改造和建设,社会发展能力建设主要包括教育扶贫、卫生和计划生育扶贫、文化建设扶贫和贫困村信息化扶贫,当前贫困地区的特色产业主要包括地方特色产业和乡村旅游产业[6]。本文认为,每个贫困地区都有自身独特的发展优势和劣势,依据建设基础设施、发展特色产业的程度来衡量政府扶贫能力建设难以准确、公平地体现政府扶贫能力和效率的提升与否。因此,笔者认同李国青对于政府扶贫能力的划分,将政府扶贫能力建设划分为三个维度:扶贫项目与资源的管理能力建设、扶贫信息沟通能力建设和政府内部管理能力建设[4]。扶贫项目与资源的管理能力建设是指对扶贫项目的选择、筹划、实施、监测、评估等各阶段的协调控制的能力和效率提升;扶贫信息沟通能力建设是指对帮扶信息公开、沟通渠道建设、反馈机制完善、信息活动平台建设和维护的能力和效率提升;政府内部管理能力建设是指政府工作人员和社区组织机构人员的素质、管理体制、服务效率的提升[4]。

现已实施的产业扶贫项目中,贫困农户的参与度低,地位弱,这是导致扶贫开发受挫的关键原因。周彬彬强调要把资金投放控制在贫困农户能够广泛参与的增长项目上[7]。楚永生认为贫困人口对扶贫项目的参与度关系到扶贫效果的好坏[8]。曾艳华将贫困农户的能力建设分为自身发展能力和项目参与能力[9]。张永亮认为提升贫困人口自我发展能力是治理人类贫困之基、落实扶贫政策之要、解决脱贫困境之需[10]。《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020)》《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》等文件都强调“注重增强扶贫对象自我发挥能力”。上述学者的研究强调了贫困农户对扶贫项目的参与和自我发展的重要性,因此,本文将贫困农户的能力建设分为两个维度:农户自我发展能力建设和农户项目参与能力建设。农户自我发展能力建设是指贫困农户的经济能力、社会能力、生态能力和宏观适应能力的提升[9];农户项目参与能力是指农户对扶贫项目的选择能力、与扶贫组织或机构人员的沟通协调能力、对扶贫项目的参与程度和对扶贫组织的监督能力[9]。

(二)产业扶贫绩效的相关研究

产业扶贫是以市场为导向,以经济效益为中心,以产业集聚为依托,以资源开发为基础,对贫困地区的经济实行区域化布局、工业化生产、一体化经营、专门化服务,形成一种利益共同体的经营机制,把贫困地区产业的产前、产中、产后各环节结成统一的产业链体系,通过产业链建设来推动区域扶贫的方式[11]。马楠和陈希勇分别基于民族地区特色产业和贫困山区产业,总结出产业扶贫的现实困境,即产业发展定位精准度低、产业发展政策支持不准、扶贫成果缺乏精准保护等问题,并提出绿色发展、产业创新等解决路径[12-13]。Canavesio分析了發展中国家的人工采矿产业和扶贫之间的关系,发现产业缺乏规范治理阻碍了大型采矿公司的投资,限制了区域的经济增长[14]。闫东东、付华也类似地提出,龙头企业选择积极扶贫策略的概率对采取消极扶贫受到的惩罚力度呈正相关,政府对企业扶持和监管要双管齐下,才能减少龙头企业消极扶贫的行为发生[15]。

陈忠言从扶贫资金使用绩效、利益联结机制、项目瞄准三个方面对产业扶贫绩效进行评估,资金使用绩效的指标包括可辐射范围、吸纳贫困户数、每户投入产出比,利益联结机制的指标包括收入稳定性、项目盈利性、分配扶贫性、风险化解,项目瞄准的指标包括贫困户参与率、项目可复制性[16]。赵俊超将产业扶贫绩效的指标划分为贫困地区农户的家庭收入增加量、农户种植业收入占家庭收入的总比重、家庭生产产出的销售渠道数量、贫困农户与农业企业合作对家庭生产的帮助程度以及贫困地区产业扶贫项目的开展数量等作为评价一个地区产业扶贫实施情况的标准[17]。吕国范采用层次分析法从政策相关性、扶贫效率、扶贫效果、可持续发展能力四个方面评估产业扶贫绩效,其中,扶贫效率的指标包括脱贫率、贫困农民收入增长率、政府财税增长率,扶贫效果的指标包括基础设施建设、科技扶贫与劳动传输、示范带动能力[18]。王志章、王静与胡柳在针对旅游产业扶贫的研究中,采用客观经济效益对扶贫绩效进行评估的同时,还进行了当地居民对扶贫效果的主观感知评估,测量了当地居民对扶贫经济效用的感知、对扶贫开发的态度[19-20]。从上述学者的研究成果来看,产业扶贫绩效的评估可以分为两方面:一方面是以具体数据反映的客观经济效果的评估,如赵俊超、陈忠言所提出的“农户收入增加量”“农户投入产出比”等指标[16-17];另一方面是从农户角度出发的主观感知扶贫效果的评估,如王志章、陈忠言所提出的“对扶贫开发的态度”“收入稳定性”[16,19]。

三、理论模型与研究假设

(一)理论模型

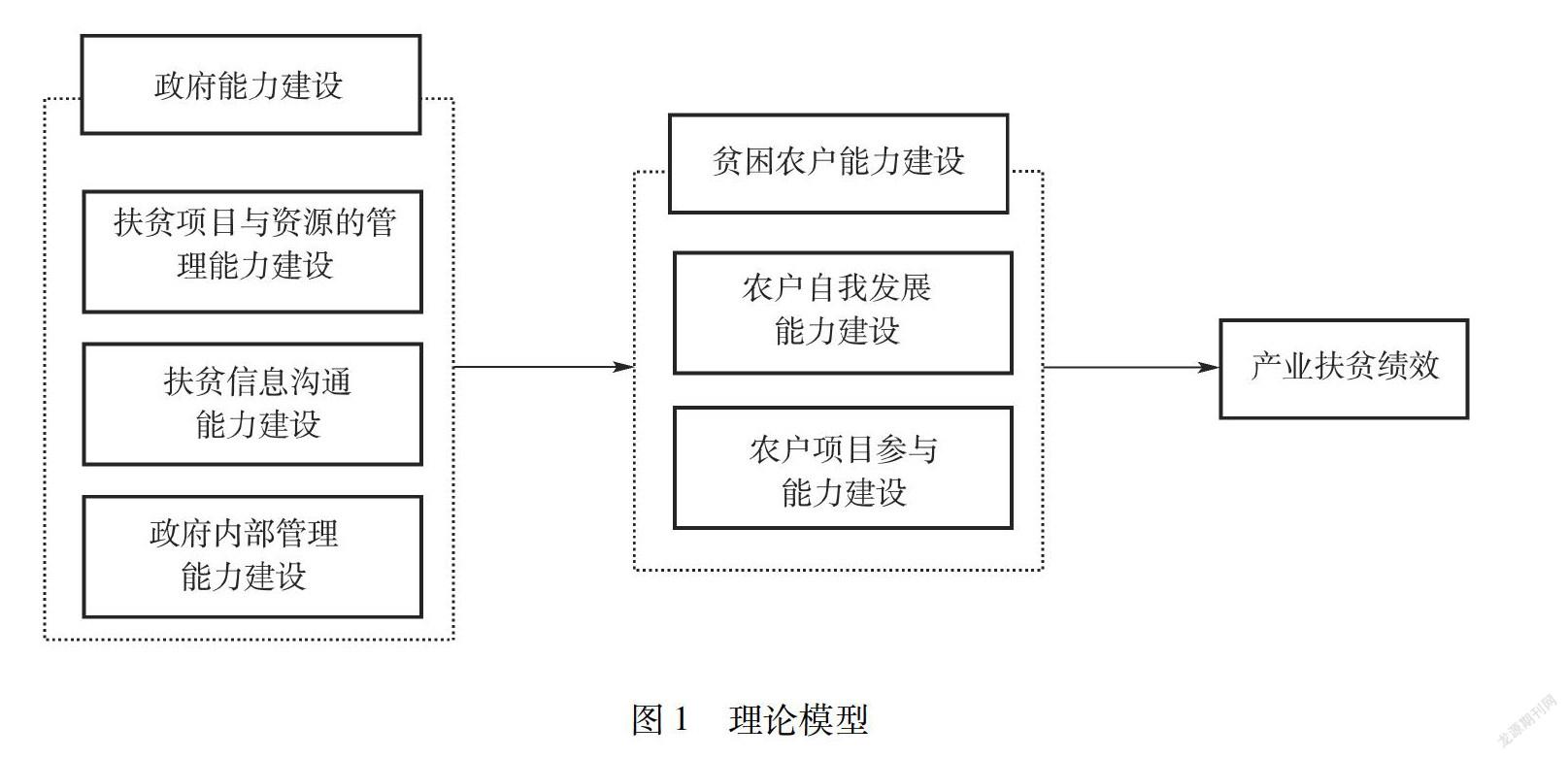

根据上述文献,本文选择扶贫项目与资源的管理能力建设、扶贫信息沟通能力建设和政府内部管理能力建设作为政府能力建设的三个维度,选择农户自我发展能力建设和农户项目参与能力建设作为贫困农户能力建设的两个维度。本文的理论模型如图1所示:

(二)研究假设

产业扶贫是一个高低层级互动的过程,在扶贫项目中,政府是位于上层的主体和责任人,贫困农户则是低层参与者和受益者。政府“一手操办”式的扶贫模式显现出弊端,多元主体的产业扶贫参与式治理引起关注,这种模式增加了政府和贫困农户的互动。政府担任着产业扶贫整体规划的任务,在这一模式中,政府除直接向农户提供资金和技术支持以外,也通过指导、监督龙头企业和农村经济合作组织,促进龙头企业引领农户与大市场连接,联合农村经济合作组织服务农业生产,为农户提供自我发展的平台,有利于提高农民组织化程度和产业扶贫参与程度,实现贫困农户自我发展能力的提升,从根本上解决表象贫困和内在贫困[1]。楚永生通过实证发现,规范化、制度化的民主参与程序激发了农户的责任感,培育了村民的自我发展能力[8]。周彬彬强调贫困农户在项目上的广泛参与,政府要将资金投入控制于此[7]。因此,本文做出以下假设:

H1:扶贫项目的资源与管理能力建设与贫困农户的能力建设呈正相关关系。

H1a:扶贫项目的资源与管理能力建设与农户自我发展能力建设呈正相关关系。

H1b:扶贫项目的资源与管理能力建设与农户项目参与能力建设呈正相关关系。

大多数贫困地区实施“自上而下”的扶贫模式下,地方群众没有机会参与表达他们的需要和对扶贫项目的意见[21]。市场化环境下,贫困农户缺乏获取扶贫信息的渠道,目前地方政府拥有扶贫资源的主要支配权,贫困农户等其他主体对政府过度依赖,难以形成良性互动,因而建议将“民意指标”纳入扶贫绩效评估之中,使农户反馈的信息得到有效处理[1]。实施领导小组、项目能力建设小组和村民的监管提高了项目建设与资金管理的透明度,激发了农户参与建设的积极性和主动性,使扶贫取得良好发展[9]。政府主导式扶贫开发有的忽视了广大贫困人口的主体地位,农户无从得知扶贫项目、扶贫资金、扶贫举措等信息,无法实现农户自我发展能力的提升[10]。

方劲提出,贫困地区存在严重的“信息贫困”现象,表现为信息传递途径少、传递速度慢、信息分散凌乱、信息处理手段落后等,农户无法掌控市场信息,从而难以根据市场变化组织生产,政府制定的政策和实施的项目也很难被农户完全知晓[22]。因此,本文做出以下假设:

H2:政府扶贫信息沟通能力建设与贫困农户的能力建设呈正相关关系。

H2a:政府扶贫信息沟通能力建设与农户自我发展能力建设呈正相关关系。

H2b:政府扶贫信息沟通能力建设与农户项目参与能力建设呈正相关关系。

政府主导下的扶贫项目缺乏有效的约束和管理,政府主要靠内部的政策验收产业扶贫的成效,致使扶贫项目“名存实亡”,无法实现长效发展,失去外力援助的贫困农户丧失参与积极性,收入水平和生活水平同样得不到改善[1]。扶贫基层干部的职业倦怠值同样得关注,这一问题不仅会影响基层扶贫干部自身的身心健康,还会影响扶贫工作质量和效率,关系到政府的减贫能力和行政效能[23]。基层组织的政策执行约束分为基层治理成本的衡量、职权不匹配的无力和压力考核下的自保,在资源有限与任务多元的情况下,基层干部会根据政策投入与政策反馈进行估量,将政策执行成本纳入考虑范畴,从而选择政策的执行力度[24]。某些地方官员认为广泛的公民参与将增大政治与行政成本,这一想法阻碍了主体参与的努力。周师强调扶贫基层干部“微腐败”的严重影响,不仅侵蚀贫困农户的切身利益,啃食贫困农民的获得感,还会诱发贫困农民对党的信任危机[25]。因此,本文做出以下假设:

H3:政府内部管理能力建设与贫困农户的能力建设呈正相关关系。

H3a:政府内部管理能力建设与农户自我发展能力建设呈正相关关系。

H3b:政府内部管理能力建设与农户项目参与能力建设呈正相关关系。

产业扶贫多元主体参与互动理想模型强调贫困农户是产业扶贫的核心,既接受政府、企业和组织的帮扶,又要参与到产业扶贫项目中去[1]。阿玛蒂亚·森认为,处于饥荒和贫困中的人主要不是因为资源短缺,而是因为他们的权利被剥夺、能力不足。贫困农户的社会生存、适应以及发展能力的不足與缺乏是导致贫困的根本性原因[19]。与传统的政府包办式扶贫不同,当前扶贫任务的主要目标是依靠外界帮助提高贫困主体的发展能力,并赋予其更多的参与机会,使其逐步摆脱贫困。目前,政府逐步意识到向贫困主体赋权的重要性,开展了农村村民自治制度的建设工作,农户的积极参与和主动配合是扶贫取得成功的基础,充分调动村民参与扶贫项目的积极主动性以及主体作用,以此提高扶贫项目选择的针对性、执行的成功率和效果的持续性[26],促进当地经济发展和产业结构的优化[8]。胡振光等通过实证分析发现,农户脱贫致富的发展意愿和参与意愿在项目中起到关键作用[1]。刘修岩等基于上海市2000—2004年的农村调查数据实证了教育与消除农村贫困之间的关系,结果显示,提高农户受教育水平确实能在很大程度上消除农村贫困[27]。因此,本文做出以下假设:

H4:贫困农户的能力建设与产业扶贫绩效呈正相关关系。

H4a:农户自我发展能力建设与产业扶贫绩效呈正相关关系。

H4b:农户项目参与能力建设与产业扶贫绩效呈正相关关系。

四、研究设计

(一)数据来源

本文选取广东、广西、贵州、云南、湖北、湖南6个省级行政区的贫困村落农户为研究对象,以户为单位,针对贫困村落的产业扶贫工作情况进行问卷调查,由各个贫困村落的村委会主任帮忙发放问卷到每家农户,每家农户填写一份问卷,并由村委会主任统一回收返还。回收问卷共4 037份,其中有效问卷共3 964份,有效回收率达到98%。

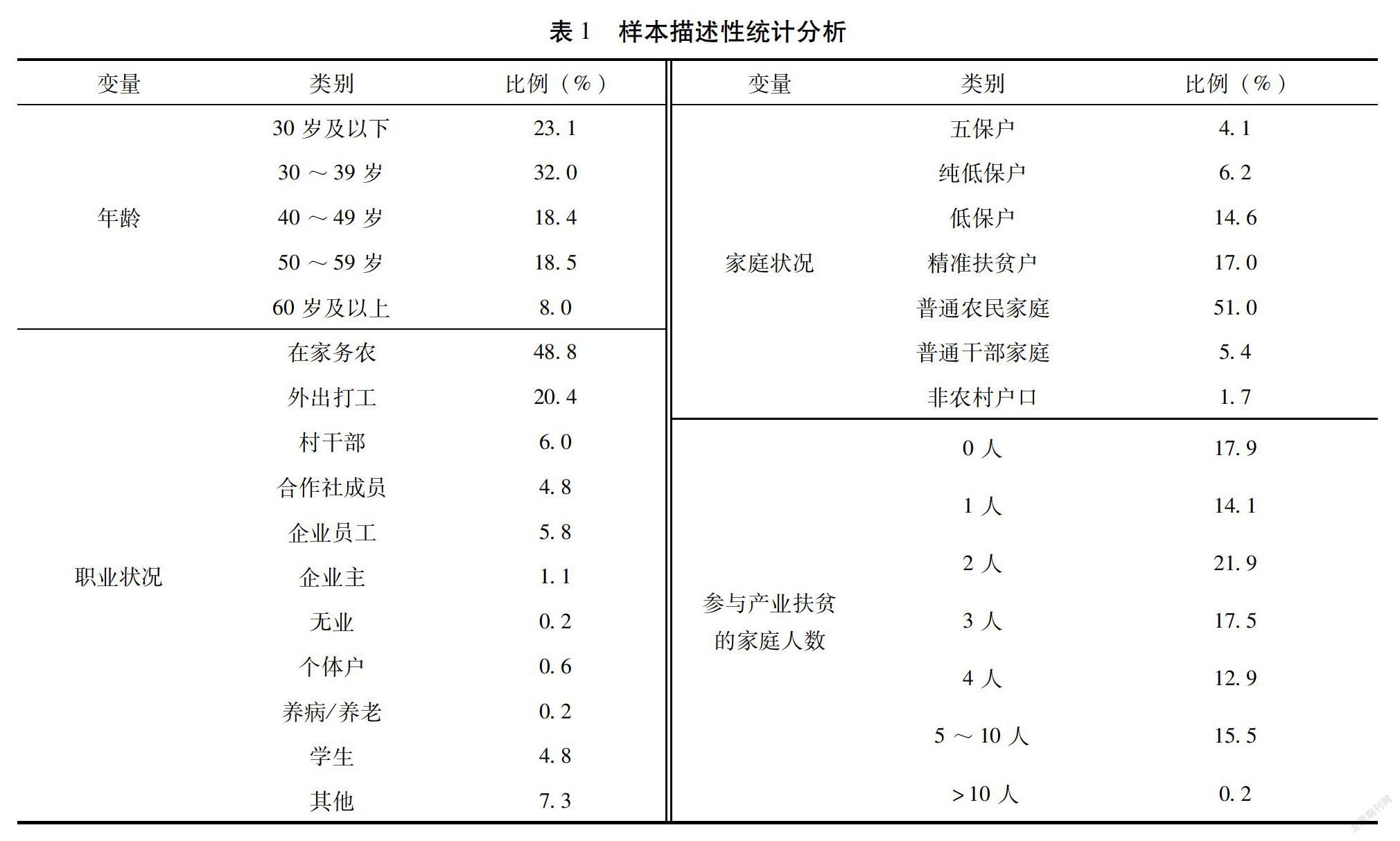

样本的描述性统计如表1所示。所调查农户的年龄,在30岁以下的占23.1%,30~39岁的占32%,40~49岁的占18.4%,50~59岁的占18.5%,60岁及以上的占8.0%,调查样本的年龄分布均匀。所调查农户的职业状况,在家务农的占48.8%,外出打工的占20.4%,村干部占6.0%,合作社成员占4.8%,和产业扶贫存在直接或间接关系的农户超过总样本的一半。所调查农户的家庭属性,普通农民家庭占51.0%,五保户、低保户和纯低保户占24.9%,精准扶贫户占17.0%,普通干部家庭占5.4%,家庭属性分布比较符合国内贫困地区家庭状况。所调查农户参与产业扶贫的家庭人数,0人的占17.9%,1人的占14.1%,2人的占21.9%,3人的占17.5%,4人的占12.9%,5人及以上的占15.7%,每家农户参与人数分布比较均匀。因此,本研究的样本数据具有代表性,能够准确反映中国贫困村落的主要情况。

(二)量表设计

根据李国青的研究将政府能力建设分为三个维度:扶贫项目与资源的管理能力建设、扶贫信息沟通能力建设和政府内部管理能力建设[4],并根据周常春的研究,结合本研究的实际情况,设计出基于贫困农户感知视角的政府能力建设量表[5],如表2所示。其中,扶贫项目与资源的管理能力建设包括交通设施建设、免除农业税的影响等3项指标,扶贫信息沟通能力建设包括资金援助机会、专家扶贫指导等4项指标,政府内部管理能力建设包括扶贫人员学历、扶贫人员工作效率等7项指标。

根据曾艳华[9]的研究将贫困农户能力建设分为两个维度:农户自我发展能力建设和农户项目参与能力建设,并选取8个变量设计出贫困农户能力建设量表,如表3所示。其中,农户自我发展建设包括技能培训作用、良好利用扶贫政策等3项指标,农户项目参与能力建设包括提高家庭收入、收入水平稳定等5项指标。

产业扶贫绩效的测量可分为客观经济效果和主观感知效果来进行,由于本研究是基于贫困农户的角度进行调研,因此,产业扶贫绩效通过测量贫困农户的主观感知扶贫效果来测量。参考赵俊超[17]、王志章等人[19]对产业扶贫绩效评估的研究,结合本研究的具体情况,设计出产业扶贫绩效量表,如表4所示,该量表包括收入水平、产业地位等5项指标。

(三)信度效度分析

本文采用SPSS 24.0分析软件对量表进行了信度和效度检验。

效度指能够测到该测验所欲测心理或行为特质到何种程度,分为内容效度、效标关联效度和构建效度。

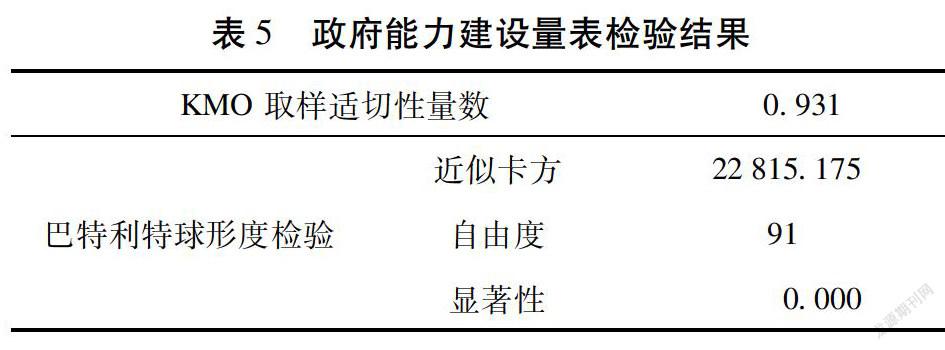

首先判断问卷数据是否适合做因子分析。在本研究的调查问卷中,政府能力建设有14个指标,农户能力建设有8个指标,样本数量与因子分析的变量数量的比例远远超过5∶1,样本数量符合要求。对政府能力建设量表和农户能力建设量表分别进行因子分析适宜性检验,分析结果如表5和表6所示,KMO值均大于0.85,巴特利特球体检验卡方统计值的显著性概率为0.000,可以进行因子分析。经运算,旋转后的因子载荷矩阵表如表7和表8所示。

表7显示,可将14个政府能力建设指标划分为3个维度,归纳为扶贫项目与资源的管理能力建设、扶贫信息沟通能力建设和政府内部管理能力建设。表8显示,可将8个农户能力建设划分为两个维度,归纳为自我发展能力建设和项目参与能力建设。

信度指测验或量表工具所测得结果的稳定性和一致性。信度检验的结果如表9所示。

5

产业扶贫绩效V23、V24、V25、V26、V270.820

通常,分量表维度内部一致性系数α在0.6以上可以接受,总量表在0.7以上可以接受。表中数据显示,总量表的α在0.8以上,分量表的α在0.6以上,均符合可接受范围内的要求,说明该量表具有良好的一致性和稳定性,获取的数据具有较好的信度。

五、模型分析与假设检验

利用AMOS 24.0软件将理论模型转化为结构模型进行路径系数估计,得到模型假设检验结果如表10所示。

(1)假设H1部分成立。表10显示,农户自我发展能力建设←扶贫项目与资源的管理能力建设的标准化路径系数为0.269,说明假设H1a成立,扶贫项目与资源的管理能力建设与农户自我发展能力建设呈正相关关系;而农户项目参与能力建设←扶贫项目与资源的管理能力建设的路径系数为-0.029,说明假设H1b不成立,扶贫项目资源的管理能力建设对农户项目参与能力建设无显著影响。

(2)假设H2成立。农户自我发展能力建设←扶贫信息的沟通能力建设和农户项目参与能力建设←扶贫信息的沟通能力建设的标准化路径系数分别为0.449和0.793,说明假设H2a和H2b成立,扶贫信息的沟通能力建设与农户自我发展能力建设、农户项目参与能力建设均呈正相关关系。

(3)假设H3成立。农户自我发展能力建设←政府内部管理能力建设的标准化路径系数为0.684,说明假设H3a成立,政府内部管理能力建设与农户自我发展能力建设的正相关关系成立;而农户项目参与能力建设←政府内部管理能力建设的路径系数为0.369,说明假设H3b成立,政府内部管理能力建设与农户项目参与能力建设的正相关关系成立。

(4)假设H4成立。产业扶贫绩效←农户自我发展能力建设的标准化路径系数为0.607,说明假设H4a成立,农户自我发展能力建设对产业扶贫绩效有显著正向作用;产业扶贫绩效←农户项目参与能力建设的标准化路径系数为0.399,说明假设H4b成立,农户项目参与能力建设对产业扶贫绩效有显著正向作用。

(5)比较政府能力建设的三个维度对农户自我发展能力建设的标准化路径系数,农户自我发展能力建设←政府内部管理能力建设的路径系数最大,说明政府内部管理能力建设对农户自我发展能力建设的影响极为重要。比较政府能力建设的三个维度对农户的扶贫项目能力建设的标准化路径系数,农户项目参与能力建设←扶贫信息的沟通能力建设的路径系数最大,说明扶贫信息的沟通能力建设对农户项目参与能力建设的影响极为重要。比较农户能力建设的两个维度对产业扶贫绩效的标准化路径系数,产业扶贫绩效←农户自我发展能力建设的路径系数大于产业扶贫绩效←农户项目参与能力建设的路径系数,说明农户自我发展能力建设对产业扶贫发展的影响更重要。

六、结论与展望

本研究通过理论研究对产业扶贫开发中的政府能力建设、农户能力建设以及产业扶贫的内涵进行了界定,构建了政府能力建设促进产业扶贫绩效的理论模型,收集了广东、广西、贵州、云南、湖北、湖南6个省级行政区下属贫困村落农户的一手数据,利用实证研究方法对模型及假设进行了检验,并得出以下结论:

(1)政府能力建设包含三个因素,分别为扶贫项目与资源的管理能力建设、扶贫信息的沟通能力建设和政府内部管理能力建设。农户能力建设包含两个因素,即农户自我发展能力建设和项目参与能力建设。

(2)政府能力建设中的扶贫信息的沟通能力建设和政府内部管理能力建设通过农户自我发展能力建设和项目参与能力建设对产业扶贫绩效产生间接正向影响,说明政府对扶贫信息的公开和沟通渠道建设以及对相关机制的完善将影响农户对扶贫项目的选择、参与以及经济能力、社会能力等的发展,进一步影响着产业扶贫能否顺利实施。政府能力建设中的扶贫项目与资源的管理能力建设通过农户自我发展能力建设对产业扶贫绩效产生间接正向影响,说明政府对扶贫项目的筹划、实施和监测以及扶贫人力、物力的正确配置与妥善管理能够促进农户的自身能力提升,从而对产业扶贫发展产生积极影响。

(3)在政府能力建设的三个维度中,政府内部管理能力的建设对贫困农户自我发展能力建设的影响极为重要,扶贫信息的沟通能力建设对贫困农户项目参与能力建设的影响极为重要。农户自我发展能力建设比项目参与能力建设对产业扶贫绩效发展的影响更重要。政府需要提升扶贫工作效率,优化管理制度,提高扶贫工作人员素质,并且进一步促进扶贫信息的公开和广泛沟通,增强贫困农户和政府之间的良性互动,培养农户的参与意愿和扶贫所需的能力,从而达到扶贫的目的。

本研究通过探讨能力建设对产业扶贫绩效的影响,为政府提升产业扶贫效果提供了理论指导。政府可以通过提升自身扶贫能力和效率来推动农户能力建设,进而提升产业扶贫绩效。政府应针对产业扶贫工作积极提升工作效率并降低行政成本,具体途径为:制定并实施合理的工作人员选拔任用制度,选拔出高素质人才;组织培训强化工作人員的业务能力、沟通能力、应变能力等;优化当前的管理体制,适时进行制度创新;缩减不必要的行政支出。运作合理且高效的政府管理机制将有利于贫困农户选择合适的扶贫项目,减少贫困农户与政府工作人员沟通协调时的障碍,农户将以更积极、更主动的态度参与到扶贫项目的实施和监督中去,以达到持续性的扶贫效果[26]。同时,政府应加强对扶贫项目的选择、筹划、实施、监测、评估等各阶段的协调控制能力,比如,在项目选择阶段,政府需要建立扶贫项目前期评估指标用来衡量其可行性和有效性,结合贫困地区优、劣势论证项目可能带来的预期成果和困难,谨慎的项目选择将为贫困农户搭建有利于摆脱贫困的平台,使农户在参与项目的过程中提升创造收入的经济能力,有利于促进产业扶贫经济绩效的提升;项目筹划阶段需要广泛实施农户的动员、培训和教育,让农户了解和学习项目相关知识和实施方法,让他们获得收入的同时提升自身素质水平,依靠自身能力推动产业扶贫项目的发展。

本研究存在一定的局限性。第一,本研究的样本来自广东、广西、贵州、云南、湖北、湖南6个省(区),而不同地区的产业扶贫发展状况可能由于地域、交通运输、文化等方面的不同而产生差异,样本存在一定的局限性,之后将丰富样本的来源,把样本扩大到全国范围,增强研究成果在全国范围内的适用性。第二,产业扶贫绩效的评价指标没有细化。产业扶贫绩效量表的指标评价范围过宽,无法准确地反映出产业扶贫的发展情况和问题所在,之后,为了更准确地评价产业扶贫绩效,将进一步细化具体指标,以期对产业扶贫进行全面和细致的描述,完善能力建设和产业扶贫绩效的关系研究。

參考文献:

[1]胡振光,向德平.参与式治理视角下产业扶贫的发展瓶颈及完善路径[J].学习与实践,2014(4):99-107.

[2]SARACHAGA T N.Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation[J].American Journal of Agricultural Economics,1983,65(1):200-252.

[3]李崇科.少数民族贫困地区发展能力建设思考[J].玉溪师范学院学报,2011,(27):21-24.

[4]李国青.中国政府能力建设研究[M].沈阳:东北大学出版社,2011.

[5]周常春,张秀云,张泽辰.扶贫参与主体能力建设对产业扶贫的影响研究[J].昆明理工大学学报(社会科学版),2015(6):53-58.

[6]北京师范大学中国扶贫研究中心课题组.论中国扶贫开发治理体系和治理能力建设[J].中国延安干部学院学报,2015,8(1):124-130.

[7]周彬彬.我国扶贫政策中几个值得探讨的问题[J].农业经济问题,1991(10):40-46.

[8]楚永生.参与式扶贫开发模式的运行机制及绩效分析——以甘肃省麻安村为例[J].中国行政管理,2008(11):48-51.

[9]曾艳华.农民发展能力的问题与对策[J].改革与战略,2006(6):40-44.

[10]张永亮.论贫困农户自我发展能力提升[J].湖南社会科学,2018(1):56-61.

[11]徐翔,刘尔思.产业扶贫融资模式创新研究[J].经济纵横,2011(7):85-88.

[12]马楠.民族地区特色产业精准扶贫研究——以中药材开发产业为例[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2016,36(1):128-132.

[13]陈希勇.山区产业精准扶贫的困境与对策——来自四川省平武县的调查[J].农村经济,2016(5):87-90.

[14]CANAVESIO R.Formal mining investments and artisanal mining in southern Madagascar: Effects of spontaneous reactions and adjustment policies on poverty alleviation [J].Land Use Policy,2014,36(1):145-154.

[15]闫东东,付华.龙头企业参与产业扶贫的进化博弈分析[J].农村经济,2015(2):82-85.

[16]陈忠言.产业扶贫典型模式的比较研究——基于云南深度贫困地区产业扶贫的实践[J].兰州学刊,2019(5):161-175.

[17]赵俊超.扶贫开发理论与实践[M].北京:中国财政经济出版社,2005.

[18]吕国范.中原经济区资源产业扶贫模式研究[D].北京:中国地质大学,2014.

[19]王志章,王静.基于可持续发展的少数民族地区旅游扶贫绩效评价研究[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2018,35(5):89-97.

[20]胡柳.乡村旅游精准扶贫研究[D].武汉:武汉大学,2016.

[21]古学斌,张和清,杨锡聪.地方国家、经济干预和农村贫困:一个中国西南村落的个案分析[J].社会学研究,2004(2):79-88.

[22]方劲.可行能力视野下的新阶段农村贫困及其政策调整[J].经济体制改革,2011(1):73-78.

[23]王亚华,舒全峰.脱贫攻坚中的基层干部职业倦怠:现象、成因与对策[J].国家行政学院学报,2018,114(3):130-136,157-158.

[24]雷望红.论精准扶贫政策的不精准执行[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017,17(1):7-14.

[25]周师.精准扶贫中农村基层干部的“微腐败”及其治理路径[J].理论导刊,2018(1):54-58.

[26]李兴江.参与式扶贫模式的运行机制及绩效评价[J].开发研究,135(2):94-99.

[27]刘修岩,章元,贺小海.教育与消除农村贫困:基于上海市农户调查数据的实证研究[J].中国农村经济,2007(10):61-68.

How Can Poverty Alleviation Capacity Building Influence the Development of Industrial Poverty Alleviation

—Taking Farmers Capacity Building as a Mediator

Fang Jun dong1 Zhang Yi wen2 Luo Min2

(1.Zhuhai Institute of Modern Industrial Innovation, South China University of Technology,Zhuhai 519170, Guangdong, China;

2. School of Business Administration, South China University of Technology, Guangzhou 510640, Guangdong, China)

Abstract: As one of the main ways of poverty alleviation in China, industrial poverty alleviation plays an important role in solving poverty problems. The capacity building of industrial poverty alleviation, especially the capacity building of poor farmers, needs to be paid attention to. This research takes poor villages from 6 provinces as the research object, and collects 3964 valid questionnaires through questionnaire surveyto explore the impact of government capacity building on the performanceof industrial poverty alleviation. The results show that the communication capacity of poverty alleviation information and the internal management capacity of the government in the capacity building of the government have an indirect positive impact on the performance of industrial poverty alleviation through the self development ability and project participation ability of the farmers; the poverty alleviation project and resource management ability in the government capacity building have an indirect positive impact on the performance of industrial poverty alleviation through the self development ability of farmers.This research provides theoretical guidance and practical advice for the government to improve the performance of industrial poverty alleviation.

Keywords:industrial poverty alleviation; government capacity building; farmers capacity building