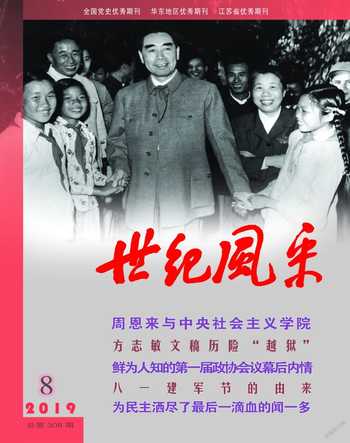

为民主洒尽了最后一滴血的闻一多

2019-09-10王炯

王炯

一

凡是读过书的中国人,大概都吟诵过文天祥的千古绝句——“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。然而鲜为人知的是,著名学者、伟大的爱国主义诗人、民主斗士和中国民主同盟早期领导人闻一多先生竟还是天文祥的后裔。那么,闻一多这一支族人是何时又因何故将“文”改为“闻”的呢?

据《闻氏宗谱》记载:“吾族本姓文氏,世居江西吉安之庐陵。宋景炎二年,信国公(文天祥)军溃于空坑。始祖良辅公被执,在道潜逃于蕲(湖北浠水)之清邑,改文为闻……”

闻一多曾在《二月庐漫记》中也说自己是“信国公(文天祥)后裔”。

1899年11月24日,闻一多诞生于湖北省浠水县巴河镇闻家铺村一个“书香门第、世家望族”的封建大家庭,原名亦多,族名家骅,字友三。在北京清华学校读书时改名闻一多,笔名夕夕。

1912年秋,闻一多在武昌实修学校以备取第一名和复试第二名的资格考取了北京清华学校。

闻一多在清华求学期间,正是中国社会由资产阶级领导的旧民主主义革命向无产阶级领导的新民主主义革命过渡的历史转折时期。当时,陈独秀首倡的“民主”和“科学”的口号犹如习习春风,吹拂神州大地,也吹开了少年闻一多的心扉。在“民主”与“科学”的口号鼓舞之下,闻一多勇敢地投身到五四运动的激流之中,成为清华学校代表团的一员。经过五四运动的洗礼,闻一多的品格中开始有了星火般蔓延的爱国热火。

1922年7月16日,闻一多怀着“美育救国”的思想踏上了赴美留学的旅程。8月7日,远渡重洋的闻一多到达当时美国的第二大城市芝加哥,9月25日开始在芝加哥美术学院学习西洋油画。一年以后,他转学到了美国中西部的科罗拉多大学美术系。在科大读了一年后,他又转学到了纽约艺术学院。身在异国,感受最深的是来自美国的种族歧视,这使他的爱国思想进一步滋长。

“國家兴亡,匹夫有责”的宏大抱负驱使着青年闻一多,他下决心从文化入手来复兴祖国,迫不及待地要回国去大展宏图,为自己的理想而奋斗。

二

1925年5月14日,闻一多提前从海外回到了时时魂牵梦绕的祖国。回国后,他在北京艺术专科学校任教,正逢“三一八”惨案发生。面对军阀镇压学生所酿成的血案,闻一多拍案而起,他说:“希望爱自由、爱正义、爱理想的热血不仅要流在天安门,流在铁狮子胡同,也要流在笔尖、纸上。”他还说:“诗人应该像一张留声机的片子,钢针一样碰着它就响。”这时的闻一多将文学创作和爱国理想相结合,不再仅仅追求纯美的艺术,而将视线放在了动荡的时局和苦难的大众身上。

1932年暑假过后,闻一多重新回到了阔别十年的母校清华园,在清华大学中国文学系任教,共计五年。

1937年7月7日,卢沟桥的炮声响了,抗日战争全面爆发。很快,北平沦陷,严酷的现实终于在闻一多“死水”般的心湖上掀起了巨澜。10月24日,由清华大学、北京大学、南开大学联合组成的国立临时大学迁到长沙,闻一多在该校文学院执教。同年12月13日南京沦陷后,长沙也经常遭受敌机轰炸,临时大学遂决定再迁云南昆明。这时,已经年近四旬的闻一多为蓬勃兴起的全民抗战所鼓舞,重新焕发了青年时代的热情,毅然放弃了教授可以乘车坐船的权利,参加了由200多名男学生组成的湘黔滇旅行团,过军事化的生活,步行入滇。

湘黔滇旅行团于1938年2月19日晚从长沙出发,至4月28日下午到达昆明,历时68天,步行三千余里。闻一多在这长途跋涉中,对“国破山河在”的局面痛心疾首,目睹了人民的苦难生活,受到了深刻的教育和锻炼。他不无感慨地说:“国难当头,是应该认识认识祖国了。”他重新操起了已搁置10余年的画笔,沿途作了100余幅铅笔写生画,如实地描绘出祖国西南三省秀美的山川,多彩的名胜、各异的风俗,这些画中凝注着他对于祖国的爱。他还指导学生沿途搜集民歌民谣2000多首,到了昆明之后,编辑成《西南采风录》一书出版。通过采风,激起了学生爱国的热情,也引发了闻一多的深思。他悲愤地写道:“我们文明得太久了,如今人家逼得我们没有路走,我们该拿出人性中最后最神圣的一张牌来……我们是豁出去了,是困兽犹斗。”

由于旅途生活匆忙劳顿,顾不到修面整容,闻一多到昆明时留下了很长的胡须。他索性当众蓄须明志:“这一把胡子,是因抗战失利,向后方撤退时蓄起来的,我一定要等到抗战胜利以后,才把它剃掉!”

三

1938年5月4日,国立临时大学奉命改为国立西南联合大学(以下简称西南联大),是为当时全国最大规模的高等学府。

中国共产党非常关心在西南联大执教的闻一多。1943年春,中共南方局派华岗从重庆到昆明来做上层统一战线的工作,华岗就曾专门拜访过他。共产党人尚钺和楚图南也经常与他联系,向他伸出热情的手。中共组织还通过不同的渠道,给他送去毛泽东的《新民主主义论》《反对党八股》等著作。翌年,他秘密地加入了由中共组织的西南文化研究会。在那里,他读到了《共产党宣言》《国家与革命》等马列著作。马克思列宁主义、毛泽东思想像灿烂的朝霞,给闻一多展示了一个崭新的天地。他由衷地称赞毛泽东的《新民主主义论》,说:“这本书把我想说的都说透了,我没有想过的也被他说服了。”“这是我所见过的最好的著作。”他不由得高呼起来:“发现了人民!”并说:“我现在思想豁然开朗了,过去我只晓得抽象地爱国,不知爱什么国,甚至过去我曾错误地认为‘国家主义就是爱国主义,现在我才知道‘国家主义是反动的;爱国只能是爱新民主主义的国,现在为新民主主义而奋斗,将来为社会主义、共产主义奋斗。”

闻一多的思想发生了如此根本性的变化以后,便产生了参加共产党的要求。1944年初夏,吴晗、周新民先后找闻一多谈话,问他是否愿意参加中国民主同盟。闻一多知道周新民当时已是共产党员,于是便向周新民吐露了自己的心曲:要参加我就想参加共产党。过了不久,周新民向闻一多传达了党组织的意见,认为他目前参加民盟更有利于在民主运动中发挥作用。于是,他经过慎重考虑以后就答应了。从此,闻一多便以民主教授和民盟云南支部领导人的身份积极参加社会政治活动,成为广大革命青年衷心爱戴和无比尊敬的良师益友。他和楚图南、吴晗、李公朴等民盟其他领导人一道,根据中国共产党的意见,促成了昆明民主运动的蓬勃发展,使得昆明有“民主堡垒”之美称。

1944年12月25日,是云南人民反对袁世凯称帝的护国起义30周年纪念日。中共地下组织决定通过纪念活动,组织发动广大民众,把民主斗争推向新的阶段。闻一多积极参加了这一活动,他在群众大会上大声问道:“30年了,居然国家还像30年前一样,难道袁世凯没有死吗?”

群众一起回答:“是的,没有死!”

闻一多接着回头对坐在主席台上参加过当年护国起义的老先生们说:“你们比我们清醒,你们知道应该怎样对付袁世凯!护国起义的经验告诉我们:要民主就必须打倒独裁。”

纪念会后举行了空前规模的大游行,闻一多和吴晗等进步教授也走在游行队伍行列中间。一时间,“继承护国精神”“扩大民主运动”的口号声,响彻在昆明闹市的上空。

四

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。喜讯传来,正在昆明郊区度暑假的闻一多兴奋不已,立即跑到龙镇上的一家小理发店,要理发师傅把在他胸前飘拂了七年半的美髯剃掉,践行蓄须时的誓言,以示庆祝。理发师傅觉得可惜,劝他不要剃,然而他却毫不犹豫地像下命令似的:“剃!剃!全部剃掉!剃个精光!”

可是,抗战刚刚胜利,国民党反动派在美帝国主义支持下,则加紧调兵遣将,积极准备发动新的内战。中国上空重新笼罩着战争的乌云,闻一多愤怒地把内战斥为“民族自殺的现象”。

1945年11月25日晚,西南联大、云南大学、中法大学、英语专科学校等四校学生联合召开反对内战呼吁和平的群众集会,到会者5000余人。这使刚刚接管昆明、立足未稳的蒋介石反动集团万分恐慌。他们派出大批特务扰乱会场秩序,切断电源,四处放枪,威胁集会的群众,使会场出现一些骚动。闻一多当即拍案而起、挺身而出,高声喊道:“不要动!坐下来!我们不怕!”这喊声给了集会师生以巨大的鼓舞。国民党反动派破坏民主集会的卑鄙伎俩,激起了昆明学生和各界人士的极大义愤。全市31所大中学校的学生决定从第二天起一致罢课以示抗议。反动派为此派出了大批特务暴徒,四处殴打侮辱爱国学生,昆明沉浸在腥风血雨之中。

12月1日上午9时到下午4时,反动派纠集了数百名特务、暴徒、党棍分别闯入云南大学、中法大学、西南联大及其附近的中等学校。他们用石块、刺刀、手榴弹向手无寸铁的学生进攻,疯狂地捣毁教具、劫掠财物、殴打师生,并投掷手榴弹,当场炸死跟他们展开斗争的南菁中学青年教师于再、联大学生李鲁连、潘琰、昆华工校学生张华昌等四人。联大学生缪祥烈左腿骨被炸断,落下了终身残疾,另外还有20余人被打伤。这就是震惊中外的“一二·一”惨案。面对国民党反动派的兽行,闻一多义愤填膺,发表了著名的讨伐檄文《兽·人·鬼》。文中,兽指国民党反动派,人指人民群众,鬼指反动派的帮凶。指出了人和鬼、兽势不两立,并且坚信最后的胜利一定属于人民。

师生们无比愤怒,立即针锋相对地采取了严厉的反击措施,全市中等以上学校宣布总罢课,提出严惩凶手等要求,不达目的绝不罢休。闻一多先生将1945年12月1日这一天称作“是中华民国建国以来最黑暗的一天”,说这是反动派制造的“黑色恐怖”。在这场斗争中,闻一多发挥了重大而特殊的作用,他始终坚定地站在进步学生一边,热情指导和鼓励学生,不但要敢于斗争,还要善于斗争。

斗争历经三个多月,最后迫使最高反动当局将时任昆明警备司令关麟征、时任云南省政府代理主席李宗黄分别调离,全文公布西南联大常委梅贻琦和云南大学校长熊庆来说明事实真相的谈话,云南省政府承担医药费和丧葬费。

1946年3月17日是四烈士出殡的日子。闻一多担任四烈士殡葬典礼的主祭人,走在最前面。下葬时,闻一多致辞说:“我们一定为死者报仇,要追捕凶手。我们追到天涯海角。这一辈子追不到,下一辈子还要追,这血债是要还的!”他带领大家宣誓:“人民的道路,是艰苦而曲折的。我们将以更坚定一致的步伐前进!”

事后,闻一多又怀着无比悲愤的心情,亲笔写下了《“一二·一”运动始末记》一文,将它刻在昆明“四烈士之墓”前面的石柱上。他热情讴歌四烈士“给中华民族打开了一条生路”,号召“未死的战士们踏着四烈士的血迹”,继续战斗!

五

1946年5月4日,由北京大学、清华大学、南开大学组成的西南联合大学宣布结束,饱受八年离乱之苦的师生们,都在欢欣鼓舞地准备复员北上,分别回到北平、天津各自原来的校园。学生一批一批走了,教师们一家一家陆续走了,联大的师生基本走光了。

反动派认为此刻是个绝好机会,于是举起罪恶的屠刀向民主人士下手了。反动派大造反动舆论,大施其造谣惑众之能事。在昆明市中心的近日楼以及大东门,特别是联大、云大附近的青云街、文林街一带常出现署名所谓“中国民主自由大同盟”的反动组织贴出的墙报和标语,内容极端反动,不是造谣诬蔑就是谩骂,有的诬蔑进步人士是“拿卢布的俄国特务”,把他们的名字改成俄式名字,叫什么“罗隆斯基”“吴晗诺夫”“闻一多夫”,有的造谣说:“李公朴奉中共之命,携巨款来昆密谋暴动!”“云南民盟支部组织暗杀公司,董事长闻一多夫。”还有什么:“李公朴,云南人民不要你,中国也不要你!”

显而易见,特务们的这些恶毒的谣言或污蔑之词既是为大开杀戒制造舆论,也是反动派举起了屠刀的一种信号。有人劝闻一多尽快离开昆明,而他却要求在昆明多留一段时间。

6月29日,民盟举行社会各界招待会,闻一多和李公朴、张奚若、华罗庚等几位著名教授参加了会议。闻一多在会上郑重地宣布了民盟决心响应中国共产党的号召,坚持“民主团结、和平建国”的立场,这就更使反动派对其恨之入骨。

昆明警备总司令霍揆彰拟了一个针对云南进步人士闻一多、李公朴、楚图南、张奚若、潘光旦、罗隆基等数十人的镇压方案密报南京审批。很快,南京就发回密电,指示:“中共蓄意叛乱,民盟甘心从乱。际此紧急时刻,对于该等奸党分子,于必要时得便宜处置。”有了这个尚方宝剑,霍揆彰就放开手脚实行他的杀人阴谋。他组织了两个行动小组,一个是刺杀闻一多,一个是刺杀李公朴。

1946年7月11日晚10时许,著名的社会教育家、中国民主同盟的负责人、当年“七君子”之一的李公朴,在昆明市青云街口被国民党特务用美制无声手枪暗射成致命伤,于次日晨5时20分逝世于云南大学医院。闻一多闻讯后,悲愤万分,立即赶往医院,抚尸恸哭道:“公朴没有死呀!公朴没有死!我们要复仇!”随即他又赶回《民主周刊》社,通电全国,控诉反动派的罪行。回校后,他又协助《学生报》编出了《李公朴先生死难专号》,并亲笔题词:“反动派!你看见一个倒下去,可也看得见千百个继起的!”以此表示了自己视死如归的英雄气概。

李公樸被刺后,昆明的形势顿时空前紧张起来,一时间军警林立、特务横行,这里查封、那里绑架,风光旖旎的春城顷刻陷入了严重的白色恐怖之中。广大群众和各界人士都非常关心闻一多,大家都来劝闻先生提高警惕,万万不可大意,劝他尽量少出门、少活动、少说话,严防不测。而闻一多对那些好心劝他的人总是置之一笑,不作任何解释。就在这个当口,昆明市学联主席吴显钺受中共云南省工委书记郑伯克特别指派,前来向闻一多转达中共组织的意见,要闻一多立即转移、隐蔽。闻一多当时并不知道吴显钺是中共地下党员,而且是带着使命来见他的,误以为他此刻前来仅仅是出于学生对老师的关心,而吴显钺则受地下党纪律的约束也不便亮出自己的真实政治身份,结果闻一多仅仅对吴显钺的好意表示了感谢,但拒绝转移、隐蔽。他对吴显钺说:“我们很多人都溃退了,我不能像他们一样,我要坚持战斗。”郑伯克听了吴显钺的汇报,只好叮嘱中共云南大学支部和在民盟工作的中共党员多多关注闻一多的安全,以防止发生意外。

六

1946年7月15日上午,李公朴先生治丧委员会在云南大学至公堂召开大会,请李夫人张曼筠女士报告李先生的殉难经过。当时,外面早已风传闻一多已经上了国民党特务的暗杀名单。为了闻一多的安全,大家一致不让他参加这个会。闻一多认为这个会不是一般的会,无论如何一定要参加,任何人劝阻都不行。最后会议主持人只好妥协,同意他去,但不安排他发言,来回都由学生护送。

那天到会者有1000余人,里面混杂着许多特务。

张曼筠怀着极度悲痛报告了李先生殉难的经过,边讲边止不住地哭泣。讲了一段之后悲痛欲绝,哽咽不能成声,特务们乘机高声尖叫、吹口哨,大肆起哄,搅得会议无法继续进行下去。闻一多见状实在忍无可忍,便三步并作两步跨到主席台前,大义凛然地发表了即席讲演,这就是他那篇著名的《最后一次讲演》。闻一多痛斥了反动派,严厉谴责心毒手辣的特务。他怀着满腔怒火,一开口就说:“这几天,大家晓得,在昆明出现了历史上最卑鄙,最无耻的事情!李先生究竟犯了什么罪?竞遭此毒手,他只不过用笔、用嘴,写出了说出了千万人民心中压着的话,大家有笔有嘴有理由讲啊,为什么要打、要杀,而且偷偷摸摸来暗杀!”讲到这里,他挺起胸膛,怒目环视全场,毫不畏惧地大声呵斥道:“今天,这里有没有特务?你站出来,你出来讲,凭什么要杀死李先生?暗杀了人,还要污蔑人,说什么‘桃色案件,说什么共产党杀共产党,无耻啊!无耻啊!这是某集团的无耻,恰是李先生的光荣!”在这正义而愤怒的谴责下,在场的有些特务被震住了,不得不耷拉下了脑袋。

最后,闻一多右手握拳说:“我们有这个信心:人民的力量是要胜利的,真理是永远存在的。”“我们不怕死,我们有牺牲精神,我们随时准备像李先生一样,前脚跨出门,后脚就不准备再跨进大门!”他那气吞山河、充满浩然正气的讲演,掷地铿锵有声,多次获得了热烈的掌声,会场上掀起了海啸,将听众的情绪推向了峰峦之巅。

当天下午,闻一多主持了《民主周刊》社的记者招待会,进一步揭露了暗杀事件的真相。

那天的记者招待会的会场上,出现了很不正常的现象,有些人故意提一些挑衅性的问题,可以看出会场里已经混进了一些冒充记者的特务。闻一多和楚图南等感到气氛不对头,大约将近5点时便宣布结束了招待会。为了避免两人同时遇险,闻一多让楚图南先走。楚图南是个老地下工作者,地下斗争经验丰富,他出了《民主周刊》社很快就闪进了一家理发店,从后门溜了出去。闻一多略等了几分钟,让一直护卫在自己身边的长子闻立鹤出去看了看,没有看到什么不正常的现象。于是,父子俩便一起离开了《民主周刊》社,并排着一步一步向西仓坡宿舍走去。

当闻一多和闻立鹤父子俩走到距宿舍大门口只有十几步远时,突然枪声大作,闻一多应声倒地,闻立鹤立刻扑到父亲身上,想用自己的身体保护父亲,狠毒的特务直接向闻立鹤开枪,直到把闻立鹤打得从闻一多身上滚了下来,又对着闻一多连补数枪,然后扬长而去。

闻一多被美制冲锋枪射中十余弹,为民主运动洒尽了最后一滴血,终年47岁。而以身掩护父亲的闻立鹤连中五枪,生命垂危,后经抢救生命是保住了,但腿部落下了残疾。

七

闻一多遇难的噩耗传出以后,中共中央主席毛泽东和中国人民解放军总司令朱德,立即从延安联名向昆明发来唁电:“全国志士,必将继先生遗志,再接再厉,务使民主事业克底于成。”正在上海的中共代表周恩来闻讯后,悲愤地流下了热泪。他与董必武、邓颖超、李维汉、廖承志联名给闻一多夫人拍电致哀,并痛斥国民党特务:“此种空前残酷、惨痛、丑恶、卑鄙之暗杀行为,实打破了中外政治黑暗历史之纪录,中国法西斯统治的狰狞面目,至此已暴露无余。”同年10月19日,在上海文化界举行的纪念鲁迅逝世十周年大会上,周恩来致辞说:“鲁迅、闻一多都是最忠实、最努力的牛,我们要学习他们的榜样,在人民面前发誓:做人民的奴隶,受人民的指挥,做一条牛。”

后来,毛泽东在其《别了,司徒雷登》一文中写道:“闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。”再次对闻一多大无畏的革命精神给予了高度的评价。

(责任编辑:李曼容)