“民生”视域下的“人民”形象构建

2019-09-10李惠子

改革开放以后,特别是在现代化和市场经济的迅速推进下,人民群众对自身美好生活的强烈追求和渴望使得民生问题被放在了一个前所未有的高度予以重视。与之相伴随的是部分艺术家在这一视域下将其作为艺术介入现实的一个维度来表现,在一定程度上体现了他们所具有的人道主义精神和社会责任感。但值得注意的是,近些年艺术创作中具有这种鲜明的民生关怀意识却略显式微。

个中原因,一是大众娱乐和商业消费时代个人主义的过度释放,以至对于社会公共性生活、事物的态度冷漠;一是与社会层面相关的民生问题,在艺术层面缺乏与之相关联的理论探讨,不利于其在表现方式上的深度挖掘。基于此,本文将以1978年以来主题性油画在民生视域下的形象建构为线索,在阐明相关概念和形象建构的主要方式方法基础上,呈现这一视域中所存在的问题及其当下价值,为之后相关创作及讨论提供一些思考。

一、介入与新变

作为与之相关的核心关键词“民生”,有广义和狭义之分。广义上民生概念的涉及范围广泛,几乎可以延伸到经济、社会、政治、文化等任一领域。而狭义上的民生概念主要指民众的基本生存和生活状态、民众的基本发展机会以及民众的基本发展能力等。[1]?本文所采用的即是狭义的民生概念。这一概念中的“民”就当代中国来说,即涉及广大的工人、农民、知识分子以及其他的社会主义建设者等。

应当说,在20世纪80年代,美术作品尤为关注和表现人民的生存和生活,90年代的进一步发展,是受到现实、思想和艺术三层因素的影响。现实层面上,改革开放不仅给社会带来巨大影响,同时也令身处其中的艺术家获得独特的感知经验,促使其以艺术的方式予以不同程度回应。思想层面上则除了受当时人性、人道主义讨论的影响,部分艺术家开始反思外,还与对现实主义的再认识相关联。在艺术层面上,倘若我们从整个20世纪美术的发展来看,会发现其实艺术介入现实,关注表现民众的生存和生活并不是一个新的现象,但这一现象在八九十年代又集中凸显出来却不得不说是与当时艺术创作的态势直接相关,在某种程度上,这是艺术自发的一次调整,是对纯粹形式探索的一种反拨和警醒。当然,也与纪实摄影和民间纪录片的关注参与有关。而从整体来看,这些作品虽包含了一种对20世纪30年代左翼美术精神的一种重新提倡,但内在特质却更多地步入了一种朴素的现实主义当中。

二、“民生关怀”与“人民”形象构建

如上所述,尽管新时期与民生相关的作品有着不同的内在特质,但就本身发展而言,也经历了一个从关注、思考整个国家和社会转为更个人化的过程,因而在形象建构上也出现了某些变化。这里我将其概括为三个方面:“远去的‘纪念碑”“沉默式苦难”“真实性追求”。其中,既有艺术层面(构图、视角、技法)的探讨,亦有精神层面的追问。

1.远去的“纪念碑”。“纪念碑”一词在此处至少有两个方面的含义:一是对画面表现手法的“统称”,通常也叫“纪念碑性艺术手法”。在中国油画的发展过程中,纪念碑性艺术手法的运用离不开苏联绘画的影响,特别是在20世纪50年代后期“革命的现实主义和革命的浪漫主义”口号的提出下,一些从苏联留学回来的画家如罗工柳、全山石等都借助这一手法创作出很多经典作品。细细品味这些作品,会发现他们笔下的艺术形象通过这种手法的运用,能唤起人们一种崇高的情愫,因此在一些表现悲壮的革命历史题材画中取得了很好的艺术效果。这些形象多是概括性的、具有普遍性特征的,在画面安排上类似舞台美术。再后来,这种具有崇高感的艺术形象已经不只是出现在悲壮式的英雄人物上,还扩散到其他种类的肖像画上。“纪念碑”一词的另一层含义即意指那些占据重要地位及带有象征意义的人物或事件。

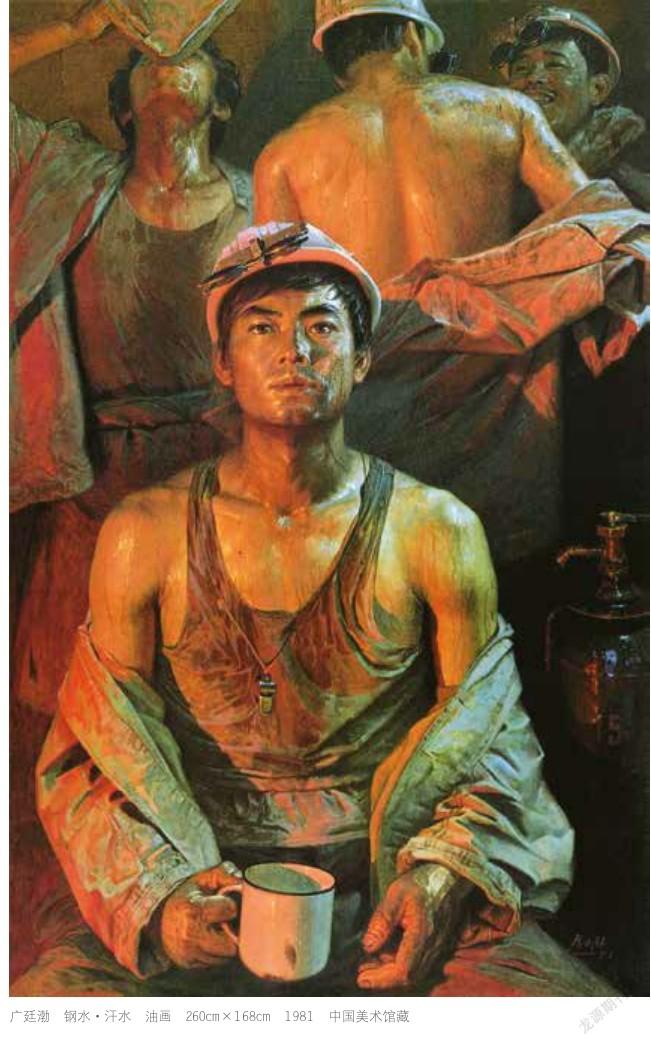

中华人民共和国成立后,农民获得了很高的社會地位,知识分子在当时都需要到农村进行改造,向当地农民学习。社会基本阶层的排序也是“工—农—兵”。但改革开放以来,工人、农民成为需要备受关注的群体。与之相对,20世纪80年代初的艺术作品在展现这些群体时仍带有一种纪念碑性,例如罗中立的《父亲》、广廷渤的《钢水·汗水》。二者都以超级写实主义的正面视角将农民、炼钢工人置于主体位置。前者甚至还将农民肖像置于特大尺寸中,细致逼真的面部刻画与抽象概括的背景对比映衬,给人带来一种视觉和内心上的震撼力。[2]尽管两幅作品有鲜明的“纪念碑”式形象的塑造特征,但又摆脱了此前过于理想化、英雄化的特点,传递的情感也不是崇高,而是平实。这一变化意味着纪念碑性手法在群体性形象建构上具有特殊的作用,尤其在唤起人们对某一群体的关注和现状反思上具有不容忽视的效果。

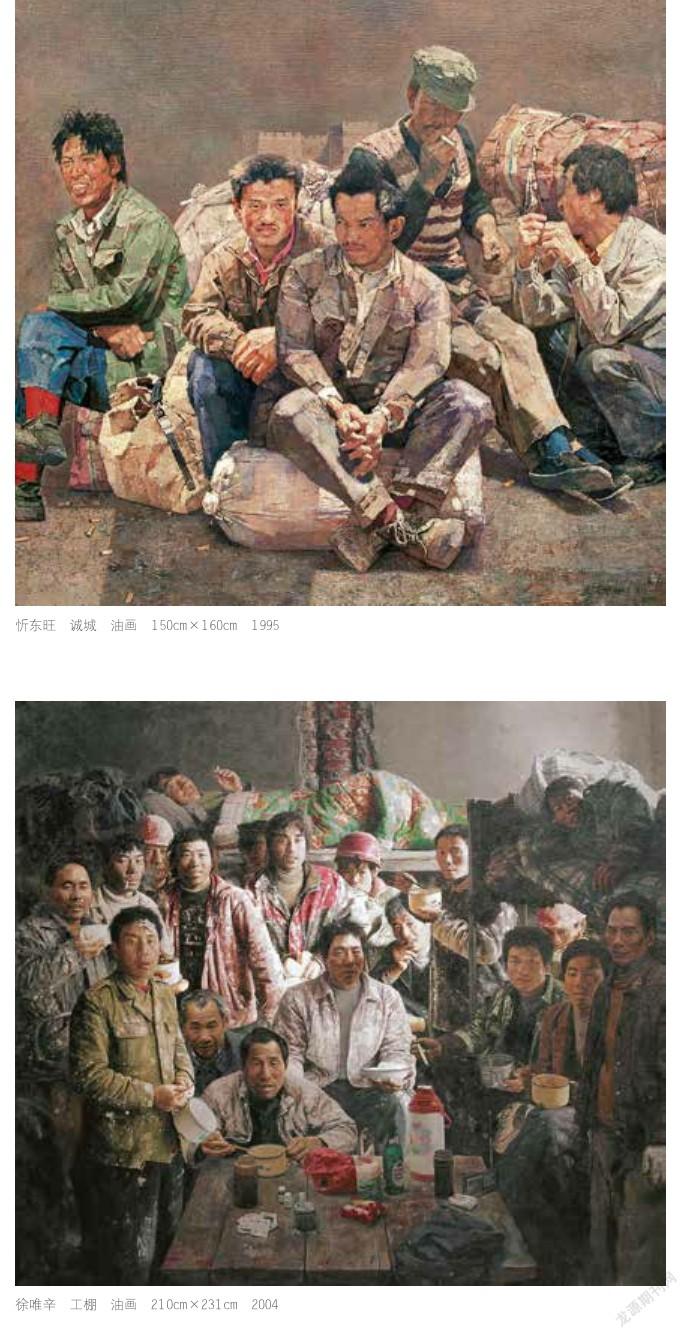

2.沉默式苦难。在20世纪美术的发展过程里,“民生”视域下的“人民”形象建构一开始都是以贫穷和苦难的视角展现。其后,苦难和贫穷以期获得集体共鸣,促使观者更加热爱新社会、新生活。80年代以来,贫穷与苦难不再直白、赤裸裸地在画面中被表现,而是在两个方向上展开:一是深入到形象的每一处细节当中,如罗中立《父亲》中满是皱纹苍老的脸、干裂的嘴唇、有垢的指甲这些逼真的细节,《钢水·汗水》里对汗水的处理等。二是苦难、艰辛的展现以沉默与迷惘模式居多。这主要体现在对城市现代化新分化出的一个特殊群体——进城务工人员的表现上。忻东旺的《诚城》,虽将背景做了虚化处理,但从那些编织包袋、廉价老旧衣服以及充满希望但又不安的目光里透出这一群体在城市中生存的艰辛。徐唯辛的《工棚》更是如此,十几个人挤在一个房间里,穿着带有污渍的衣服,表情淡漠,这是他们真实的写照,尽管不再是苦难与贫穷直接的展露,却依然能够唤起观者的怜悯之情。

3.真实性追求。围绕这一主题的作品,大都属于现实主义。整个20世纪,现实主义在中国不仅成为主流,同时还发展出了“革命现实主义”“社会主义现实主义”以及“革命的现实主义与浪漫主义相结合”等具有自身特色的理论形态。众所周知,“社会主义现实主义”借用了苏联作家协会章程的定义,它“要求艺术家从现实的革命发展中真实地、历史地和具体地描写现实”。之后现实主义在与浪漫主义结合的过程中又将真实性这一追求彻底刨除。而纵观80年代以来的这些作品,会发现“真实性”又再次成为这些艺术家们集体的一种价值追求。它的显现是与体现人的存在性、彰显人的自由本质相关联的。徐唯辛甚至在艺术表现和精神向度两个方面体现出对“真实性”的追求。一个是尽力对这些群体做到深入观察和如实描写,一个是在心理和生理上都突出个体的存在价值。因此,同是矿工题材,徐唯辛笔下的“矿工”便不像广廷渤那样典型化,而是一个个有血有肉的真实个体,借由这些真实个体将矿工这一群体生存的复杂性呈现出来。事实上,“追求真实性”也同样构成了这一叙事在主题性作品和当代其他作品中最大的不同之处,这是因为尽管有层出不穷的当代艺术都在言说民生关怀,但对大多数而言,都只是将其观念化,当作一种可资取用的视觉资源。

三、悖论、问题与价值

对于20世纪90年代后期在“民生”视域下的“人民”形象建构,有学者曾冷静地指出部分作品缺乏对现实真正的剖析、对人性的深层揭示,没有参与对社会进程的探讨和反省。[3]这些问题和质疑意味着这一类作品在实践和理论两方面仍需不断地升华。这里仅略谈以下几点。

首先,尽管在社会层面上,“民生”是我们这个时代需要关注的一个重要问题,但在艺术层面上对之的表现和由此展露的关怀意识并不等于能解决实际问题。因为改革开放在推进各方面的同时不可避免地会出现各种问题,如贫富差距、城乡差距等,这些问题并非单凭艺术或文学一己之力就能解决。但这并不等于说这一叙事是毫无意义的,而是告诉我们应以更加理性的态度去审视它,明白艺术家表现它是出于一种社会责任。同时对其关注和表现亦与现代化进程的“中国经验”密不可分,是具有鲜明的时代特征的。在某种程度上,由此生发的这类作品不仅能够唤起共鸣、引起重视,成为解决、改善这些问题的“柔性”通道,还可以帶来一种精神上、情感上的慰藉。其次,表现苦难并不是这一叙事的唯一角度,表现苦难本身也还需要更多发掘。这一点不仅能防止艺术家陷入一种固定模式的窠臼,同时还摆脱了仅将关注点落在生存状态的发掘,使其更多地转向这当中个体精神和尊严的展现上。

这种由超越生活之维到追求精神诉诸的自由之思,其实是推动这一叙事更加长远发展的内在动力。至于艺术家对人民生存和生活状态的呈现是否等同于真实的现实生活,这虽然是一个始终存在的悖论,但不可否认的是,这些艺术家直面现实去表现的初衷就已经体现了他们对这一问题的思考。事实上,无论是罗中立笔下那满是皱纹的农民肖像、徐唯辛《工棚》中刻画的进城务工群体收工后身处的简陋环境,还是王宏剑《阳关三叠》对火车站外务工人员的瞬间捕捉,都是对改革开放以来生活在城市中这类群体的实在表现,对他们的关注及现状反思都体现了用艺术诉诸现实民生的方式来寻求和谐的可能性。由此,与其追问能否真实传达,还不如将探讨放在如何传达以实现新的突破,而非样式化表现,后者应是眼下在这一视域下建构“人民”形象的理论探讨该引以重视的地方。

李惠子,中央美术学院人文学院博士。

注释:

[1] 吴忠民主编.社会学理论前沿[M].北京:中共中央党校出版社,2015:88.

[2] 这种震撼力的来源在于罗中立将当下农民疾苦逼真地表现出来。正如作者自己所言,这样双手放在袖里,麻木、呆滞的离家守粪农民像是一个被遗忘的人,他也有家,他只是盼望粪池快满,可以多挣工分,可以变粮食,养活家人……”参见罗中立《<我的父亲>作者的来信》第4页(《美术》1982年第2期)。

[3]朱其.当代艺术如何言说底层社会[N].东方早报,2008-9-3.