居住地区民族构成对婚姻移居女性的差别体验和主观健康认知的邻里效应

2019-09-10金斗燮

摘要:本文主要探究居住在韩国的婚姻移居女性的差别体验和主观健康认知水平影响因素中居住地区民族构成的效应。居住地区民族构的变化会形成使婚姻移居女性日常生活、社会经济活动、民族及文化认同产生变化的环境。因此,本文假设居住地区民族构成会对差别体验和主观健康认知产生影响。本文设定了两个反映居住地区民族构成的指标,旨在把握婚姻移居女性差别体验及主观健康认知的关系。分析资料采用了《2009年全国多元文化家庭实态调查》元资料,中国朝鲜族、越南以及菲律宾出身的妻子是本次研究的对象。本文同时计算了251个市瘙簚郡瘙簚区的外国人口以及同民族人口所占比率,所得结果一并投入本次研究中。分析结果发现居住地区的同民族人口越多,婚姻移居女性遭遇差别体验的概率会增加,对自身的健康有持否定认知的倾向。这样的倾向无论夫妻的受教育水平、婚姻移居女性是否就业、是否和公婆同居以及是否居住在大城市,都呈现出一致的结果。居住地区外国人口比重的影响力强度虽然相对较弱,却能弱化婚姻移居女性的差别认知、并促进健康认知的良性发展。这样的邻里效应在城市地区更为明显突出。

关键词:邻里效应;居住地区民族构成;婚姻移居女性的差别体验;主观健康认知

中图分类号:C921

文献标识码:A

文章编号:1000-5099(2019)01-0092-14

关于邻里效应(neighborhood effect)①

的关注起源几乎可以追溯到半个世纪以前。Cox主张根据和居住在邻里的人的关系的不同,其投票行为会受到影响,且根据空间环境以及空间背景(spatial context)的不同,将这种影响力命名为邻里效应[1]。最近,不止在社会学领域,在政治学、人类学、社会福利学、保健学、预防医学、教育学、地理学等领域中,对邻里效应的关注不断增加,各种经验研究也纷纷展开。比起将个人的行为或态度作为个人的特性来把握,将地区社会环境作为说明变量试图在教育成就、越轨行为、社会排挤、健康、职业移动等多样的领域中的研究都正在进行[2-5]。

但是,邻里效应的经验性验证中存在概念定义以及分析中必须变量并不能得到广泛使用这样的难点。单纯的城市/农村等居住地区的划分或者对缉合水平变量的分析的投入使用,并不一定能满足研究地區社会或者所属集团的邻里效应的条件。[6]跨国境移居和国际婚姻在西半球的历史较久远,所以,在西方社会将移民的社会活动和适应等个人层面因素作为研究对象,甚至将地区社会的生活环境以及缉后因素作为说明变量的研究并不在少数。[7-16]但是,在韩国的社会人口学领域,尤其是近期关于多元文化缉合水平变量对婚姻移居女性的生育、生活满意度、社会活动、适应类型或者关于外国人的态度产生的影响等相关的研究仅限于试探的阶段。[6,17-20]

本文研究目的是在众多说明居住在韩国的婚姻移居女性的差别体验和主观健康认知的因素中把握地区社会民族构成的效应。在过去,将婚姻移居女性作为对象进行的经验性研究存在将个人水平说明变量的影响力作为研究重点的局限性。在这篇研究中,由于根据地区社会的民族构成的缉合特性来看,婚姻移居女性的差别体验出现了方差。因此,针对居住地区民族构成对主观健康认知会产生影响这样的假设也进行了验证。在韩国社会,外国人口和婚姻移居女性在特定地区社会密集居住或者根据民族集团的住宅分布[21-22]。因此,可以判断以地区社会的民族构成为基础所进行的邻里效应可以成为较良好的分析对象。

化市瘙簚郡瘙簚区统计Data Sheet》[23-24]和行政安全部资料[25]基础上,各建立了两个关于251个市瘙簚郡瘙簚区地区的民族构成和社会经济层面的变量。居住地区的特征变量是从《2009年全国多元文化家庭实态调查》[26]的元资料中所提取,并与分析资料统合之后用于分析

对最近女性家庭部(2013)为主实行的《2012年全国多元文化家庭实地调查》的元资料加以利用,因为这份调查资料的应答者居住地区的市瘙簚郡瘙簚区资料的不公开,以居住地区为基础的辑合变量的构建或者邻里效应的验证便成为不可能的事情。。这篇论文的分析对象是由1985年以后进入韩国的中国(朝鲜族)、越南、菲律宾出身的16 863名婚姻移居女性所构成。

一、关于居住地区民族构成的邻里效应(neighborhood effect)

1. 邻里效应的说明观点

一般而言,婚姻移居女性或者少数民族移民者在移居后,几乎都抱有维持自身固有文化传统和认同性状态的同时,又能和所居住地区社会的构成人员交流并接纳韩国文化的一个期待。但是婚姻移居女性和社会相互作用的水平和范围、对社会文化的适应以及集体社会化(collective socialization)的水平,必然会根据地区社会的外国人,特别是同民族人口的居住比重的不同而有所差异。如果和地区社会的构成人员的信赖以及规律的连接方式或内容受到影响的话,那么也有可能会形成排他型关系。[6,20]移居者的行为或者态度、认知以及自身特征也可能随着地区社会的民族构成而产生变化。并且,这样的邻里效应在移居女性的差别体验或者对健康的认知方面也产生同样的作用。

正如在关于犹太人聚居区(ghetto)的研究里面已经被研究证实那样,根据地区社会的民族构成的不同、环境特性和空间等方面因素对婚姻移居女性的日常生活、差别体验以及和健康相关的认知也会产生影响。并且,根据民族构成的变化而导致地区社会的制度条件或者规则、资源环境等受到影响的话,也可能会诱发对婚姻移居女性的排他型态

度、敌对心或者差别行为。[4]这样的情况下,婚姻移居女性即便能够接触到各种资讯、资源以及权力,但是能够被提供的有用的资讯受到制约,相反诱发各种制约诱因所制动的邻里效应的可能性较高。[6]因此,婚姻移居女性所受到的排他型差别体验和健康认知不仅受到个人以及家庭经济特征的影响,还根据居住地区民族构成的成分、和地区社会构成人员的相互作用以及模仿、地区社会的环境、地理特性以及制度方面也受到显著的影响。Galster认为可以将邻里效应产生的过程和结构分为社会相互作用机制(social-interactive mechanisms)、环境机制(environmental mechanisms)、地理机制(geographical mechanisms)、制度机制(institutional mechanisms)四个部分。[4]

如果回顾以往的文献的话,关于外国人或者少数民族的差别体验和认知主要是从社会经济、人口学特性、社会价值、国民的特性等个人因素视角出发做的分析说明[27-29]。而关于少数民族移民者的健康、行为或认知的说明,大部分文献主要是通过对个人及家庭特性相关变量,围绕文化接纳这个议题所做的说明分析。很多经验性研究在借助当地社会的文献后认为越是能很好容纳到当地文化的移民者,越具有良好的健康条件和友好的认知,而衡量文化容纳这个指标的标准主要从对当地社会语言能力、移民者的年龄和居住时长等因素的考量中体现。[30-40]

这项研究基于以往的研究结果,试图对邻里效应进行说明分析。即根据居住的地区社会的民族构成的不同,假设婚姻移民女性对当地文化的接纳程度和差别体验也会不同,并且对目标对象的健康认知产生影响。

2. 分析框架和研究假设

本研究的主要目的在于通过对居住地区民族构成邻里效应的把握,说明婚姻移居女性群体中所观察到的差别体验和主观健康认知的差异性。邻里效应主要是为了验证婚姻移居女性所居住地区外国人口比率以及同民族人口比率所产生的影响力。并且假设居住地区的人口构成最终会对婚姻移居女性的社会活动环境、文化适应、心理態度以及认知产生影响。这篇研究和以往的相关研究着重点有所不同的是:以往研究主要是侧重于个体间的相互作用和社会链接网;而本研究主要在建立市瘙簚郡瘙簚区层面的综合变量基础上,着重关注其结构性、环境性的效果。

为了说明婚姻移居女性的差别体验和健康认知,本研究导入的主要概念如下:首先是在对婚姻移居女性的社会活动和差别体验认知,以及对健康认知水平做说明时不能否认的个体社会人口学特征的重要性。但是,具有同样社会学人口特征的个体也可能出现因居住地区民族构成的不同而存在的排他型体验和主观健康认知水平差异。例如,地区社会的外国人口或者婚姻移居女性人口增加的话,对克服作为少数移住民的她们的不安定地位或者条件引起的不安定感有一定的帮助,并且也存在减少排他型认知或者行为的可能性。外国人群体所需要的信息交换和情绪上的依赖感增加,社会、经济、文化的适应会变得更容易,继而对自身的生活和健康持肯定认知的概率也会提高。

但是,同民族人口或者朋友群体扩大的话,相比那些活跃参与并适应当地主流社会的少数民族移民者,他们进入民族小群体(ethnic enclave),坚定地维持自身的民族及文化认知,在社会上被孤立或者频繁地体验到差别体验的可能性并不能被排除。[6,20,41]

这篇研究的分析对象是处于有配偶状态下的婚姻移居女性,他们中大部分居住在丈夫的家中。因此判断他们单独或者和丈夫一起进入或者居住在民族社区的可能性比起移居劳动者相对要低。并且,这样的状况会对其生活的满意度或者对健康的认知产生负面作用的可能性也较高。这里所指的进入到民族小群体并不一定指的是形成地理或者物理性的同民族共同体。就算形成的同民族共同体不具备规模,但是居住地区同民族人口发展到一定水平,也可以假设他们之间通过接触、交流以及相互作用对婚姻移居女性的态度、价值观和认知会产生一定影响。

在本研究中,将居住地区的民族构成作为说明差别体验以及主观健康认知的外生决定因素(exogenous determinant)。这篇研究的因果关系中,为了对因变量主观健康认知进行说明,将婚姻移居女性的差别体验作为媒介变量投入研究。因此本研究做了如下两种假设:

(1)居住地区的外国人口的比率越高,婚姻移居女性适应社会文化更容易,差别体验也越少,因此,主观健康认知也越正面。

(2)居住地区同民族人口越多,和他们的接触以及相互作用的机会也就越多,比起被韩国的社会或文化同化这种状况,他们对本族文化的认知有更强烈的维持意识,体验到差别待遇的婚姻移居女性便会增加。并且这样的状况对婚姻移居女性的主观健康认知也会产生较为负面的影响。

二、分析资料及研究对象特性

1. 分析资料和主要变量

为了验证前文假说,本研究所使用的资料是《2009年全国多文化家庭实态调查》[26]元资料。这篇研究的分析对象是1985年以后入境韩国,2009年调查当时和韩国男性维持婚姻状态的中国(朝鲜族)、越南以及菲律宾的16 863名外国人妻子。作为分析对象的婚姻移居女性的年龄限定在18~57岁之间。

邻里效应的经验性验证根据对地域或邻里的界限和范围的设定以及测定方式的不同会受到不同的影响。本论文中,为了验证邻里效应使用的是《多文化市瘙簚郡瘙簚区统计Data Sheet》[23-24]元资料。这份资料是由多个行政机关根据结婚、离婚、出生、经济活动等各的资料所汇总的多个关于多文化的指标,其中涵盖了251个市瘙簚郡瘙簚区单位。此外,本文还根据这份资料计算了251个市瘙簚郡瘙簚区区域外国人占全国人口的比率。并且,就同一个母国出身或者同民族人口相关情况,本文计算了可用于邻里效应分析的全国251个市瘙簚郡瘙簚区的中国朝鲜族、越南及菲律宾人各自所占的比率,并投入了研究计算

研究中将相同国家出身的婚姻移居女性或者同民族人口占有率按全国所有市瘙簚郡瘙簚区单位单独计算之后再整合为分析资料这一操作的原因是因为如果按大部分市瘙簚郡瘙簚区单位各自计算的话,各个出身国家的案例数存在过少的问题,这一问题也将导致不能扩大出身国家案例数这一局限性。。发现地区社会民族构成的这两个变量在大部分市瘙簚郡瘙簚区地区的占有比率都很低这样一个共同点。但是本文还是假设其方差对婚姻移居女性的差别体验和主观健康认知产生的影响在统计学上具备显著性。

体现地区社会民族构成的以上两个变量是依据截止到2009年为止的特定地区中全体外国人或同民族人口所占有的比率计算得出,所以这两个变量具有累积指标(stock measure)的特质。即,这两个变量说明的地区社会的民族构成是到2009年为止所流入的外国人口(同民族人口)中减掉过程中流失的外国人口(同民族人口)后所得到的累积数值。一般而言,累积指标对相应的变量所施加的影响能够捕捉短期效应或积极效应,且比起流动指标(flow measure),其具有能更敏感的反映相对长期的效应或是负面的社会结构性效应这样一个特征

这篇研究针对2009年251个市瘙簚郡瘙簚区中婚姻登记的所有妻子中测定出外国人妻子的比率并投入到分析。这个变量在特定时间点对外国人妻子的流入水平进行测定,所以能够作为有效反映短期效应的流动指标。但是,这个变量在分析过程中,和地区社会的外国人口比率存在共线性(curvilinearity),其效应有相当部分存在被重复的现象,所以在分析的最终阶段被排除在外。对具有累积指标和流通指标性质变量特征和具体案例的讨论请参考金斗爕(2015)。。

这篇研究中包含了251个市瘙簚郡瘙簚区地区的大学毕业者比率和人均地方税的相关研究分析。如此一来不但可以排除在分析过程中生态学谬论出现的可能性,还能在控制地区社会的社会经济条件后,有效确认在统计学上是否能验证对媒介变量和因变量所产生的民族构成的邻里效应。

本研究中,作为媒介变量投入研究的婚姻移居女性的差别体验是在针对距离、社区、商店、饮食店、银行、公共机关、屋主、职场等体验测定基础上,乘以10之后所得值作为变量投入研究。该媒介变量的值范围在0~150之间,数值越高,意味着所受到的差别体验程度越高。作为因变量的婚姻移居女性的主观健康认知是答卷所给的5分测定尺度所得答案再乘以10得到的数值投入到研究

测定婚姻移居女性的差别体验和主观健康认知的原尺度的基础上再乘以10得出的值再用于研究这一操作是为了避免多层模型分析中说明变量的回归系数过小这一问题(参照《表3》和《表4》)。像这样在特定变量的值基础上进行乘除的变形操作对于该变量和其他变量的关系或者在因果结构分析中不产生任何影响。,产生的数值越高,对健康抱有的认知越积极。媒介变量和因变量的平均值分别为12.5和36.5。

2. 分析对象和居住地区的社会人口学特征

婚姻移居女性的社会人口学特征根据他们的出身国家归纳在表1中。占分析对象55.5%的朝鲜族移居女性的平均年龄为379岁,为最高;越南出身的移居女性的平均年龄为24.3岁,为最年轻。但是,如果根据妻子的出身国家看韩国丈夫的年龄的话,其平均年龄的差距相对较小。从夫妻的年龄差异来看的话,越南妻子和丈夫之间的年龄差为17岁,为最大;朝鲜族妻子和丈夫的年龄差则最小。

受教育的程度而言,菲律宾妻子平均以12.4岁显著高于其他国家的妻子,而越南出身的妻子则以8.8岁最低。韩国丈夫的受教育水平平均为114岁,并且丈夫的受教育水平无论妻子的出身国家为何,都呈现出相似的水平。外国人妻子的再婚比率根据妻子的出身国家来看也呈现出较大的差异性。朝鲜族妻子的再婚比率高达40.2%,相反菲律宾妻子和越南妻子的再婚比率仅为2%。一方面,作为朝鲜族妻子配偶的韩国丈夫的再婚比率为341%,作为越南妻子和菲律宾妻子配偶的韩国丈夫的再婚比率分别为17.4%和13.4%,显著低于最前者。

婚姻移居女性的韩国居住时长根据出身国家来看也观察到了差异性。朝鲜族妻子平均以92.3个月居住时长最长,菲律宾妻子的居住时长比朝鲜族妻子平均短1年半,越南妻子的居住时长平均短了近3年。通过结婚入境的越南妻子和菲律宾妻子在韩国居住的时长和婚姻持续时长相一致的反面,我们发现朝鲜族妻子在韩国的居住时长比婚姻持续时长更长的趋势。因为朝鲜族女性先找到工作后才入境韓国的情况占相当比率。

朝鲜族妻子在过去有就业经验者比率较高,越南妻子过去有就业经验的比率最低。表1中可见,现在正在就业者中,朝鲜族妻子(49.4%)和菲律宾妻子(42.3%)的比率较高;相反,越南妻子则以224%比率显著较低。韩国丈夫的职位为白领的比率而言,依次是菲律宾妻子为(23.5%)、朝鲜族妻子(22.0%)、越南妻子(18.6%)。

和公婆同住的比率总体而言比想象要低,为28.6%。居住在中小城市或者农村比率较高的是越南妻子,几乎一半与公婆一同居住,菲律宾妻子中有36.5%同公婆一起居住。相反,首尔居住者比率较高的朝鲜族妻子和公婆居住的情况为17.0%,明显低于其他。根据婚姻移居女性的出身国家来看,居住地区也观察到了明显的差异性。服务业从事者相对较多的朝鲜族妻子在大城市居住的比率为44.2%,菲律宾和越南妻子在大城市居住的比率相对较低。中小城市或者农村地区居住者比率依次为菲律宾妻子75.4%、越南妻子717%、朝鲜族妻子55.8%。

表1根据婚姻移居女性的出身国家展现了居住地区的民族构成和社会经济水平变量的平均值。作为这篇研究分析对象的16 863名婚姻移居女性,在她们所居住的市瘙簚郡瘙簚区地区的2009年婚姻申请中,外国人妻子所占的比率平均为11.2%。作为参考,2014年全体婚姻中外国女性婚姻比率超过12%的市瘙簚郡瘙簚区有42个,超过15%的地区有18个。

[42]主要居住在中小城市或者农村的菲律宾和越南妻子所居住地区的外国人比率分别为21%和2.2%。一部分地区朝鲜族人口已经多到形成团体的程度,在城市地区,服务业从事者较多的中国朝鲜族妻子居住地区的外国人口比率相对较高,达26%。婚姻移居女性居住的地区,同民族人口的比率而言,朝鲜族妻子平均为1.1%,越南女性和菲律宾女性分别为0.3%和0.2%。

如表1所示,根据出身国家来看,婚姻移居女性居住的市瘙簚郡瘙簚区地区的社会经济水平也呈现出差异性。大城市居住者比率较高的朝鲜族妻子所居住地区的大学毕业者比率(21.4%)和人均地方税(75万韩元)的平均值相对较高。越南和菲律宾妻子居住的市瘙簚郡瘙簚区的这两个平均值则没有发现明显的差异。

本文中婚姻移居女性的媒介变量和因变量指标根据出身国家来看时呈现出差异性。自我意识在距离、职场以及日常生活中差别体验的水平而言,越南妻子相对较低。这和在韩国的居住时长相对较短,农村居住者较多有一定关系。主观健康认知的平均值差异不大,依次为越南妻子,菲律宾妻子,朝鲜族妻子。

3. 差别体验和主观健康认知的偏差以及和居住地区的民族构成的关联性

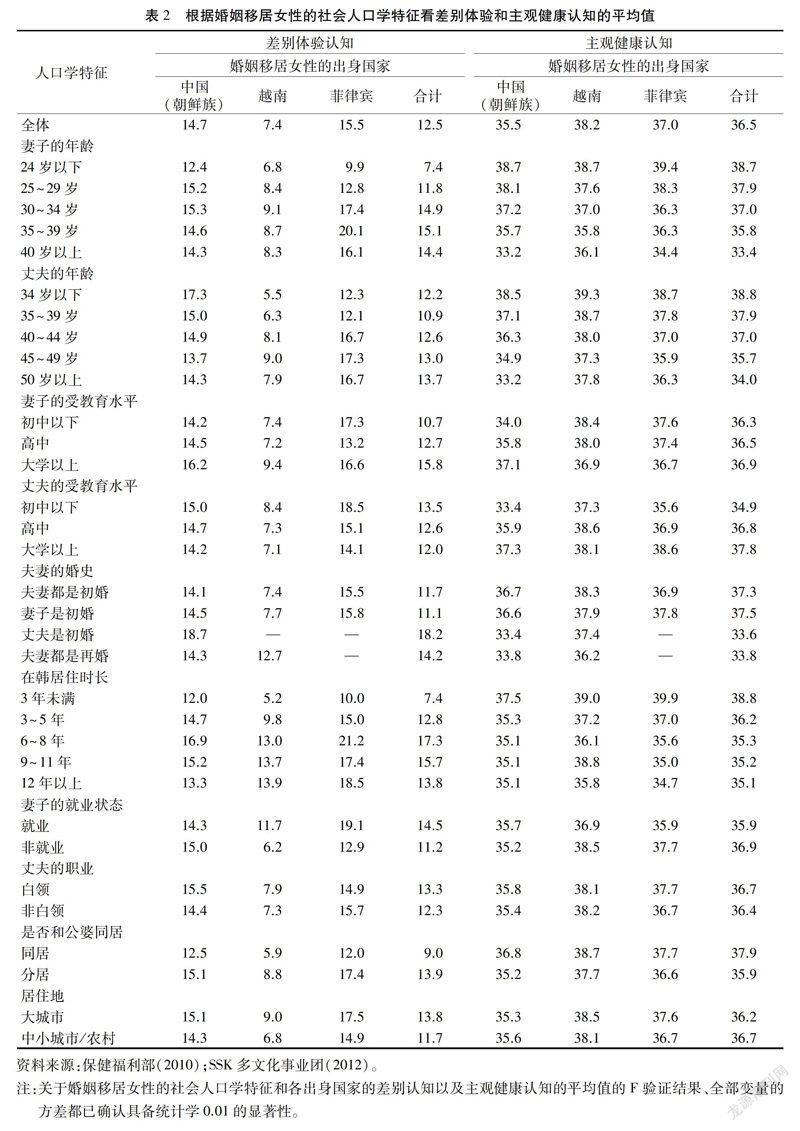

正如前文中所提到的那样,越南妻子遭遇差别体验的认知水平相对较低。观察表2的数据可以发现,根据婚姻移居女性的出身国家和夫妻的主要社会经济特征来看,婚姻移居女性的差别体验认知都存在着显著的差异:婚姻移居女性中30~40

岁人群对差别体验的认知为最高;朝鲜族的情况虽然有些不一样,但是也同样发现移居女性的丈夫年龄在40岁后期的人群为最高;和受教育水平的关系来看,对差别体验的认知和婚姻移居女性的受教育水平呈正向关系,丈夫的受教育水平越低,差别体验认知出现越高的倾向;夫妻都属于初婚的情况,对差别体验的认知则最低;差别体验认知和韩国居住时长的关系来看,婚姻移居女性的出身国家不同,所受的影响也不同。朝鲜族和菲律宾妻子在韩国居住时长为6~8年的情况下,对差别体验的认知最高,越南妻子的情况则和韩国居住时长具有较强的正向关系。

婚姻移居女性的差别体验在根据社会经济活动的接触范围来看也呈现出差异性。如表2所示,越南和菲律宾出身的妻子中就业者比非就业者遭遇差别体验的情况多。在朝鲜族妻子中则发现了相反的情况,尽管二者间方差并不大。朝鲜族妻子和越南妻子的丈夫职业为白领的情况下,其差别认知较高,但是方差不大。和公婆分开居住或者在大城市居住的婚姻移居女性的差别体验认知则一直都呈现为较高水平。

如表2所示,越南妻子对健康的认知是最正面的,其次是菲律宾妻子,最后为朝鲜族妻子。朝鲜族妻子的健康认知相对较弱跟他们的年龄、韩国居住时长、以及夫妻的婚姻经历等因素有关。一般而言,婚姻移居女性的年龄越高,韩国居住时长越长以及非初婚或者婚姻经历越多者,对健康的认知则越低。

婚姻移居女性的健康认知和丈夫受教育水平呈现的正向关系,和自身的受教育水平的关系根据出身国家的不同体现出不同的状况。越南妻子和菲律宾妻子的受教育水平越低,对健康的认知越正面;相反,朝鲜族妻子群体中观察到两个变量存在着正向关系。越南和菲律宾出身的妻子中非就业者比就业者对健康的认知更积极,而朝鲜族妻子是否就业在统计学上并未观察到显著性。和差别体验认知的情况相同,丈夫的职业是否为白领,健康认知的方差相对不大。和公婆同住的婚姻移居女性无论是哪个出身国家,其健康认知体验相对较好。并且,越南妻子和菲律宾妻子中在大城市居住者,以及朝鲜族妻子中在中小城市或者农村地区居住者,其健康认知也相对较为肯定,但是方差不大。

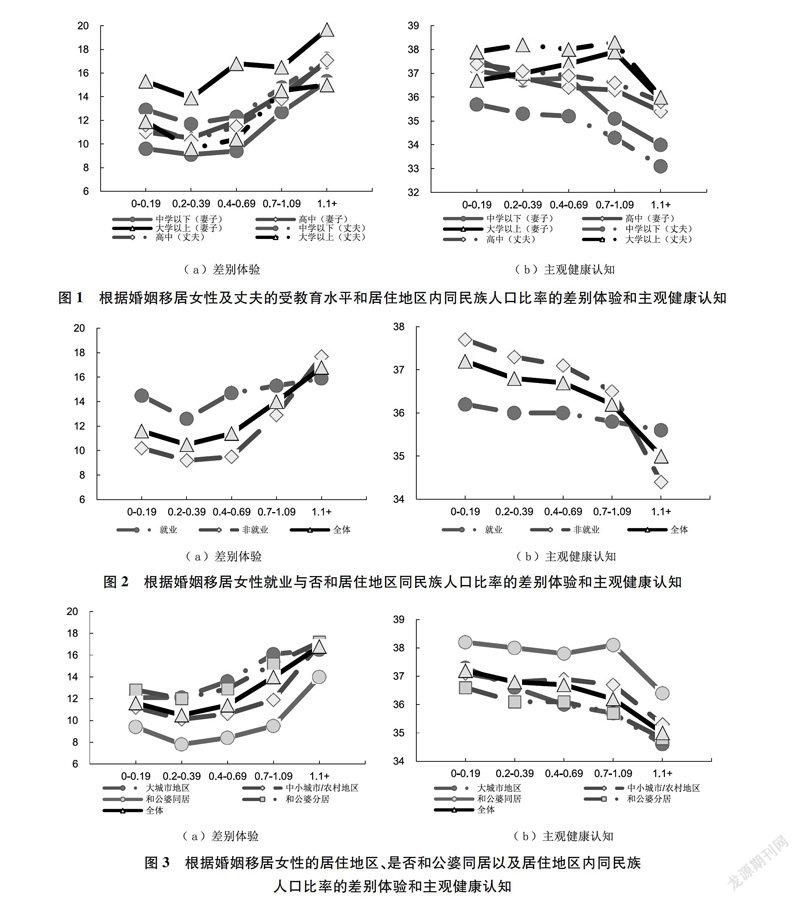

这篇研究中,为了检验居住地区民族构成的效应,在进行多变量分析前,先对测定居住地区民族构成的变量(外国人口比率、同民族人口比率、外国人妻子比率)和婚姻移居女性的差别体验以及主观健康认知之间的关系进行了分析。其结果显示,这篇研究所建立的变量中,同民族人口比率同媒介变量以及因变量之间存在着最显著的关系。测定外国人口比率和外国人妻子比率的变量同媒介变量以及因变量之间的关系相对较弱或者多少呈现不规律、共线性关系。同时,根据居住地区民族构成来看,比起中国朝鲜族,越南以及菲律宾出身的妻子的媒介变量和因变量的方差更明显。朝鲜族妻子而言,因为语言、身体外貌以及文化的民族同质性,所以对社会文化的适应以及社会活动参与相对较容易。因此,居住地区的民族构成的邻里效应相对较弱。[6]这篇论文中,因为版面的關系,用图表来呈现根据婚姻移居女性的主要社会经济特性和居住地区的同民族人口比率来看的差别体验和主观健康认知的方差。

如表1所示,居住地区的同民族人口比重越高,婚姻移居女性对差别体验的认知越高,并且正面的健康认知也呈现弱化的趋势。健康认知的情况而言,这样的关系,特别是在初中以下以及高中教育水平的婚姻移居女性中体现得最为明显。受过大学教育的女性而言,两个变量间的直线关系多少有一点脱轨的关系存在。但是,有必要斟酌考虑的是朝鲜族和越南出身的妻子中,大学受教育者比率分别为15.5%和4.6%相对较低的事实。同民族人口比率越高,婚姻移居女性对差别体验的认知越高,对健康认知恶化这样一个关系在表1中,根据丈夫的受教育水平来看也呈现一致的关系。

在这篇研究中,除了夫妻的受教育水平之外,在研究中投入婚姻移居女性是否就业、居住地区、是否和公婆同住等各种相关变量的投入研究后,针对同民族人口的比率和差别体验的正向关系,以及和主观健康认知的负相关关系根据子集团是否呈现出多样的形态进行了分析。结果显示,同民族人口比率就算在很低水平的情况下,在各子集团中,也都和差别体验维持着正向的关系。可以确定主观的健康认知所施加的负面影响是一致的。只是在表2中所示,婚姻移居女性的非就业和差别体验之间存在很强烈的正向关系,以及和健康认知存在更为强烈的负向关系。

如图3所示,即便存在少数的例外案例,比起

大城市,居住在中小城市或者农村的婚姻移居女

人口比率的差别体验和主观健康认知

性对差别体验认知程度较轻,对健康的认知相对较为肯定。同时,和公婆同住的婚姻移居女性比起没有同住的女性,其差别体验认知较轻,健康认知明显较良好。所以,这四个群体都呈现出:同民族人口越多,遭遇差别体验越多,自身对健康的认知呈现负面的倾向,这项结果支持了本研究的第二项假说

如本研究中图1图2及图3所展示那样,本文采用了ANOVA分析方法观测了根据同民族人口比率来看的婚姻移居女性的差别体验和主观健康认知的方差在其统计学上的显著性。结果显示,所有方差都在统计学上呈现0.01的显著性。。

虽然用全体外国人口比率变量代替同民族人口比率所分析得到的结果说明力较低,但是在图1至图3所示那样,发现了其多少相反的关系。相反,如果使用2009年婚姻申请中外国人妻子比率作为居住地区的民族构成变量的话,各子集团层面来看,那么和婚姻移居女性的差别体验以及健康认知之间没有出现较为明显的关系。

三、居住地区民族构成的邻里效应

1. 关于婚姻移居女性差别体验的多层模型回归分析

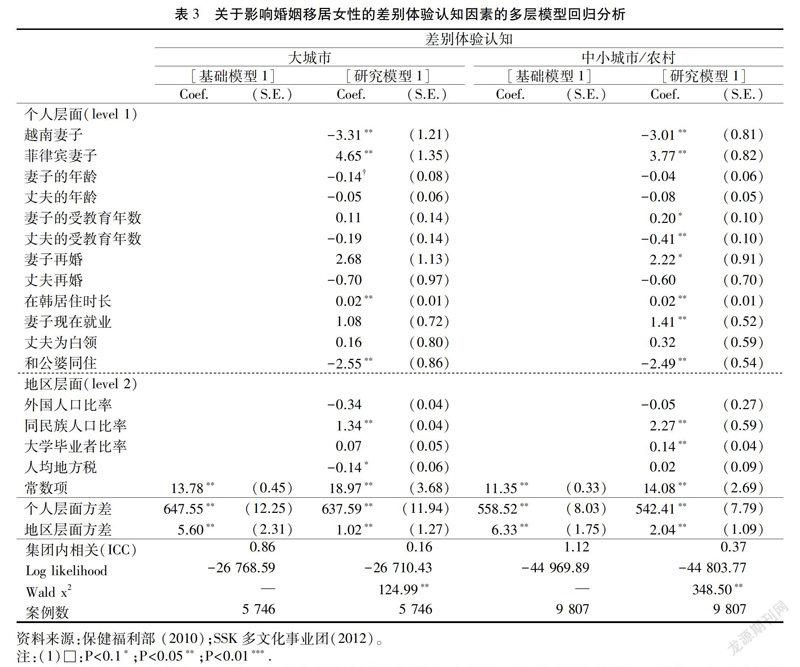

前文中在对主要说明变量之间的关系进行分析说明时存在一个局限性:对婚姻移居女性的差别体验和健康认知产生影响的其他说明变量没有进行充分控制的状态下得到的结果。这篇研究中,为了更为精确地对差别体验和健康认知的因果结构进行把握,以及更好的验证地区社会民族构成的邻里效应,研究中使用了多层模型回归分析

在区分个人的测定水平和缉合的测定水平变量的分析中,一般认为多层模型比一般回归分析在观念和方法论上更为精确。一般来说,固定效果模型中回归系数的标准误差比实际的推算要小,而统计学的显著性也存在有被夸大评价的问题(Raudenbush&Bryk,2002;Guo,2005)。但是,这样的问题在不严重的情况下,两个分析模型的结果大部分情况不会出现太大的差异(金斗爕,姜南俊,2008)。在这篇研究中也发现多层模型和一般回归模型的分析结果也呈现一致的结果。本研究中只展示了使用STATA 11.2推算的多层模型分析结果。。多层模型分析中,考察夫妻的社会人口学变量的同时,也将对象所居住的市瘙簚郡瘙簚区地区的外国人口比率、同民族人口比率作为说明变量投入研究,并将所居住的市瘙簚郡瘙簚区地区的大学毕业者比率和人均地方税作为控制变量投入到分析模型中。这篇研究中作为媒介变量投入研究的部分,以及关于婚姻移居女性的差别体验的多层模型分析的结果展示在表3中。

(2)越南妻子(越南妻子=1,其他=0);菲律宾妻子(菲律宾妻子=1,其他=0);妻子再婚(再婚=1,其他=0);丈夫再婚(再婚=1,其他=0);妻子现在就业(现在就业=1,没有就业=0);丈夫是白领(白领=1,其他=0);和公婆同居(同居=1,分居=0)。

(3) 为了区分婚姻移居女性的出身国家,将中国朝鲜族妻子作为基准单位,因此越南妻子和菲律宾妻子的回归系数是以中国朝鲜族妻子为标准而体现的其偏差值。

如表3所示,无论居住地区的城市化水平如何,地区层面的民族构成特性对婚姻移居女性的差别体验的影响在统计学上具有显著性。大城市和中小城市以及农村为对象的[研究模型1]和[研究模型2]的结果所示,个人层面的变量对于差别体验所施加的影响力的方向和大小呈现出的是类似的状态。在对其他条件进行控制的状态下,两个研究模型中菲律宾妻子比朝鲜族妻子遭遇差别体验的情况多,越南妻子则最少。韩国居住时长长,自身有再婚经历或者和公婆没有居住在一起的婚姻移居女性遭遇差别体验的较多。相反,大城市居住的妻子的年龄越大,中小城市或者农村居住的丈夫的受教育水平越高,婚姻移居女性遭遇差别的概率则越低。一方面,中小城市或者农村居住的婚姻移居女性的受教育水平越高,遭遇差别的机会变高或者认知到遭遇差别待遇的程度有得到强化的倾向。

对婚姻移居女性的差别体验施加的地区社会民族构成效应根据变量的不同,其施加的影响力则出现了不同的结果。如表3所示,在控制所有说明变量的影响力之后,居住的市瘙簚郡瘙簚区地区同民族人口的比率越高,婚姻移居女性的差别体验认知水平呈现升高的趋势。这样的正向影响无论在大城市、中小城市或者农村地区都呈现一致的结果。居住地区同民族人口增多和单纯的外国人口增加的情况有所不同的是:婚姻移居女性的社会活动、接触以及交流的第一对象主要以同民族为主,这和被当地社会孤立这种状况恶化倾向有关。[6,20,41]与此相应,外国人口的比率越高,婚姻移居女性遭遇差别待遇的概率降低或者存在对差别待遇的认知水平变弱的效应。但是,即便是控制分析模型中的其他变量的影响力之后,外国人口比率的影响力在两个模型中全部丧失了统计学的显著性

表3中,地区水平的方差值比个人水平的方差值低。但是要指出在这个分析模型中不存在能保证所包含的地区水平变量说明力的绝对方差标准。表中所展示的模型并不是为了找出引起差别体验产生影响的重要决定因素而设计的。也不是为了比较个人水平和地区水平变量对差别体验所产生的影响力。只是,我们的重点在于观察模型在包含了微观和宏观水平的主要社会人口学变量,并控制其影响力之后,居住地区的民族构成指标对差别体验产生的独立影响力是否存在有效的统计学显著性。。

表3中地区社会的社会经济水平效应在大城市和中小城市以及农村地区呈现出的状态是不一样的。大城市地区的大学毕业者比率的系数对婚姻移居女性的差别体验一项呈现出正(+)值且在统计学上不具备显著性。但是随着人均地方税额增加,婚姻移居女性的差别体验在统计学上呈现出递减状态且具备显著性。在中小城市和农村地区中大学毕业者的比率较高地区居住的婚姻移居女性遭遇差别体验的水平明显较高。

综合来看关于差别体验的分析结果,根据测定居住地区民族构成特性的变量,其影响力、影响的方向以及强度都呈现出多样的状态。无论地区社会的城市化水平高低,随着同民族或同国家出身人口的增加,婚姻移居女性对差别体验的认知水平出现增加的趋势。但是多民族或出身国家的外国人口增加的地区社会,婚姻移居女性遭遇差别体验的机会或者概率出现减少的倾向。因为外国人口的增加和人种构成的多样化会促进大面积接触和相互作用的机会增加,对外国人情绪上的支持和包容力便得到提高,差别行为减少的可能性便随之增加。但是在表3中,外国人口比率的负(-)系数在[研究模型1]和[研究模型2]的其他变量影响力被控制的过程中,也丧失了其统计学上的显著性。以上多层模型分析结果和一般回归分析的结果呈现一致的结果。

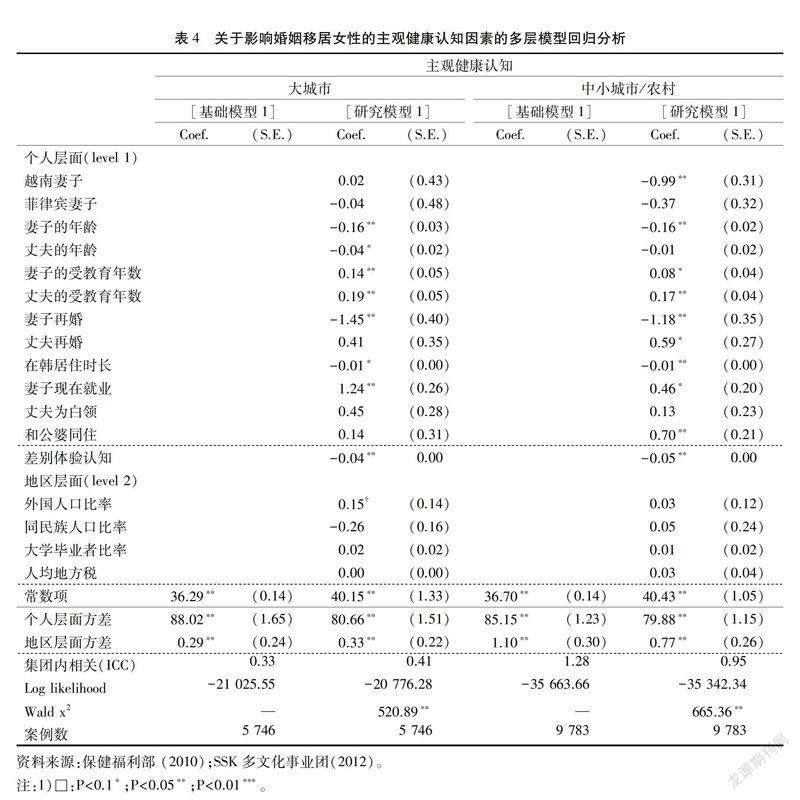

2. 关于婚姻移居女性的主觀健康认知多层模型回归分析

将婚姻移居女性的主观健康认知作为因变量投入研究的多层模型回归分析的结果展示在表4中。为了维持分析的一惯性,各模型中,除了作为媒介变量而增加的差别体验,其他变量构成和表3中所展示的多层模型一样。婚姻移居女性的健康认知根据居住地区的城市化水平的不一,其因果结构会呈现不一样的状态,因此将大城市居住的婚姻移居女性和中小城市以及农村的婚姻移居女性区分开进行分析。

前文中所展示的表1中可见,越南妻子对健康认知最为肯定积极,其次是菲律宾妻子和朝鲜族妻子。但是在表4中可见,在控制其他变量的影响力之后,根据出身国家观察到的大城市婚姻移居女性的方差并不明显。中小城市和农村的越南妻子的健康认知最为负面。朝鲜族妻子和菲律宾妻子的方差在统计学上不能维持其显著性。和夫妻的受教育水平的关系在[研究模型3]和[研究模型4]中出现的结果相同。年龄较低或是初婚、现在处于就业状态的婚姻移居女性的健康认知,无论其居住在什么地区,都出现了较为肯定的倾向。在韩国的2) 越南妻子(越南妻子=1,其他=0);菲律宾妻子(菲律宾妻子=1,其他=0);妻子再婚(再婚=1,其他=0);丈夫再婚(再婚=1,其他=0);妻子现在就业(现在就业=1,没有就业=0);丈夫是白领(白领=1,其他=0);和公婆同居(同居=1,分居=0)。

3) 为了区分婚姻移居女性的出身国家,将中国朝鲜族妻子作为基准单位,因此越南妻子和菲律宾妻子的回归系数是以中国朝鲜族妻子为标准而体现的其方差值。

居住时长越长,对健康认知也越否定。在家庭中心主义相对较强的中小城市和农村地区,和公婆一同居住对婚姻移居女性的健康认知施加的是一个相对积极的影响。尤其是中小城市和农村尤为如此。

如表4中所见,大城市地区同民族人口的增加导致他们的接触和交流的机会增加的话,即便在所有说明变量的影响力受到控制之后,婚姻移居女性对健康的认知也呈现较为负面的倾向。相反,大城市的外国人口比率越高,婚姻移居女性对健康的认知偏向越肯定。因为周围的外国人越多,健康以及和医疗制度相关的信息或者医疗机构的可得性也越高。同样,外国人口越多,中央政府、地方自治团体以及各种机构所提供的保健、福利以及多元文化政策支援被集中的可能性越高,并且这样的状况对婚姻移居女性的健康认知有一个积极的效应。

地区社会民族构成对婚姻移居女性的健康认知产生的邻里效应在大城市体现得更加明显。因为城市地区居住者所得到的医疗保险及就业机会

相对较多,得到和保健相关服务的机会也相对较多,城市居住者对健康问题也相对敏感。[6]表4中所展示的[研究模型4]可见,体现中小城市或者农村居住地区民族构成的两个变量的回归系数在其他独立变量的影响力被控制的过程中丧失了统计学上的显著性

但是,使用统一说明变量和控制变量的一般回归模型中,同民族人口的增加对健康认知产生的负面影响力在中小城市和农村地区都呈现出统计学上的显著性。在本研究的回归模型中,由于回归系数的标准误差比在多层模型分析中推算的小,所以我们判断统计学上的显著性相对被夸大的分析结果。在这篇研究中所实行的多层模型和 一般回归分析的其他分析结果则维持了一致性。。

最后,看表4所展示的分析结果,婚姻移居女性遭遇差别待遇的体验越多,便有对自身健康持越否定认知的倾向。这样的倾向无论城市化水平如何都呈现出一致性。差别体验会强化婚姻移居女性的自身文化认知,阻碍其在当地社会的适应及整合,且有降低生活满意度的倾向。

总结多层模型分析结果,地区社会民族构成的邻里效应比起在中小城市或者农村地区,对居住于大城市的婚姻移居女性施加的影响相对明显。且居住地区民族构成对婚姻移居女性的差别体验和主观健康认知产生的邻里效应也不单纯因为如多民族人口构成这样的环境因素造成。另外,外国人口的增加和同民族人口的增加效应对婚姻移居女性的差别体验和健康认知并不产生同一方向的影响。居住地区的同民族人口增加的话,比起促使婚姻移居女性积极参与韩国社会活动,更容易引起他们的孤立化,强化其出身国家的民族以及文化认知。这也会使婚姻移居女性遭遇差别待遇的概率增加,并对自身健康认知施加负面影响。即,体现居住地区的民族构成的两个变量对健康认知产生的影响力的相当部分是通过媒介变量—差别体验而施加的影响。这两个变量的独立影响力在多层模型中,在加入差别体验变量的过程中被弱化或者是丧失了其统计学上的显著性,但我们并不能因此否定其效应。

四、结语

这篇论文的邻里效应的理论和假说是否能适用于在韩居住的婚姻移居女性?具体而言,为了验证婚姻移居女性的主观健康认知水平是否根据地区社会的民族构成环境特性而体现出显著性的方差。这篇论文试图对3个问题寻求答案。第一,为了验证以婚姻移居女性为主体对象的邻里效应假说,应该建立什么性质的缉合水平变量呢?第二,地区社会民族构成的邻里效应分析中所使用的指标呈现出的结果具有差异性,应该如何解说这些差异性?第三,地区社会民族构成效应对婚姻移居女性的健康认知所产生的影响根据城市化水平、是否和公婆同住、以及是否就业等社会人口学特性将会以何种状态出现?

在这篇论文中,为了说明主观健康认知,将居住地区的民族构成作为说明主观健康认知的外源决定因素(exogenous determinant),将婚姻移居女性的差别体验作为媒介变量投入分析。关于居住地区的民族构成的效应导出了两个假说。即,地区社会的外国人口比率越高,婚姻移居女性的社会文化适应越容易,越能够形成较高生活满意水平的环境,对婚姻移居女性的主观健康认知施加肯定的影响。但是,居住地区的同民族人口增加的话,他们之间的接触以及相互作用也会优先形成。因此,论文也假设:相比被韩国社会或者文化同化,强化自身文化的认知和遭遇差别待遇的可能性提高,对自身健康持否定认知的可能性也增高。

本文用于分析的资料是《2009年全国多元文化家庭实态调查》元资料。分析对象是调查当时和韩国男性维持婚姻状态的中国(朝鲜族)、越南以及菲律宾妻子16 863名。并且,这篇研究的外国人口及同民族人口所占比率是由市瘙簚郡瘙簚区各自计算之后作为地区社会的民族构成变量而使用的。这篇研究的分析结果整理如下:

为了验证居住地区的民族构成邻里效应,本文中使用了两个变量,即外国人口比率和同民族人口比率。居住地区内同民族人口比率和婚姻移居女性的主觀健康认知呈现负相关。这样的关系无论夫妻的受教育水平、婚姻移居女性就业与否、是否和公婆同住都呈现出明显的负相关关系。再者,居住地区同民族人口越多,婚姻移居女性遭遇差别体验的状况也呈现增多的趋势。这样的状况有降低婚姻移居女性主观健康认知的效应。相对应的,居住地区的外国人口比率增加的话,婚姻移居女性遭遇差别对待行为的情况减少,继而促进主观健康认知好转。这样的邻里效应比起在中小城市及农村地区,在大城市地区更为显著。

作為体现居住地区的民族构成指标的两个变量在本片论文设定的因果模型中,二者处于相反的

方向。这篇研究中也做了试图区分居住地区民族构成变化的长期及短期邻里效应的研究。本文中建立了体现婚姻移居女性流入情况的变量投入研究,显示出同外国人口比率变量存在共线性问题,并对健康认知产生的影响相对较弱。

居住地区同民族人口比率增大和外国人口增多对婚姻移居女性的差别体验和主观健康认知产生不同方向的影响力,这样的研究结果具有重要的政策含义。韩国的婚姻移居女性根据出身国家或者民族在社会人口学、经济学、文化特性上有显著的差异性。并且根据地区的不同,各民族的人口构成观察到了明显的方差。在过去这段时间,韩国中央政府或者地方自治团体所实施的多元文化相关政策和行动项目主要是优先针对那些外国人口较多或者已经形成了特定民族共同体(community)的地区社会。这篇研究的分析结果重点并不在于多元文化相关政策和项目如何使婚姻移居女性适应韩国社会并使其整合,促使他们对生活和健康的满意度朝着积极的方向发展。所以在将来,存在着检视各地区社会民族构成相符合的项目并提高多元文化政策效能的必要性。

这篇研究的分析结果中,为了将邻里效应理论化,研究对象不能局限于婚姻移居女性,有必要将包含国际移居劳动者的滞留外国人囊括在研究领域中。作为邻里效应的检验对象也不应只局限于差别体验和健康认知上,而应扩展到社会活动和适应、生育率、生活满意度等多样的主题上,区分其效应的短期和长期效果。过去半个世纪间,在外国人配偶和移居劳动者急剧增加的台湾、香港、新加坡、日本的资料基础上同本研究的分析结果做比较的研究也较为可行。这篇研究是以市瘙簚郡瘙簚区这样的行政划分区域为基础对邻里效应进行验证,也可以考虑以更为细分化的行政区域或者生态地区为对象来进行分析。并且,除了以地区为单位的分析以外,也可以以同事团体等多样的团体作为对象来进行研究分析。当然,以上这些方向的研究的可行性是在考虑是否能具备反映人口学、政治学、社会经济、文化、宗教、环境等特性的多重变量的前提下才考虑的。(翻译:杨洋)

参考文献:

[1]Cox, Kevin R. The Voting Decision in a Spatial Context[J]. Progress in Geography, 1969(1): 81-117.

[2]Ellen, I. G., M.A. Turner. Does Neighborhood Matter? Assessing Recent Evidence[J]. Housing Policy Debate 1997,8(4): 833-866.

[3]Dietz, R. The Estimation of Neighborhood Effects in the Social Sciences: An Interdisciplinary Approach[J]. Social Science Research 2002,31(4): 539-575.

[4]Galster, George C. The Mechanism(s) of Neighborhood Effects: Theory, Evidence, and Policy Implications[J]. Paper presented at the ESRC Seminar Neighborhood Effects: Theory and Evidence. St. Andrews University, Scotland, UK, 2010.February 4-5.

[5]Van Ham, M., D. Manley, N. Bailey, L. simpson and D. Maclennan. Neighborhood Effects Research: New Perspective[M]. Dordrecht, The Netherlands: Springer. 2012.

[6]金斗燮. 韩国人的国际婚姻和外国人配偶的适应[M]. 首尔:集文堂, 2015.

[7]Hagan, J. M. Social Networks, Gender, and Immigrant Incorporation: Resources and Constraints[J]. American Sociological Review, 1998(63):55-67.

[8]Teitler, Julien. The Impact of the Los Angeles Neighborhood Variation in Youth Sexual, Fertility and Educational Outcomes[J]. Working paper of Center for Research on Child Wellbing. Princeton, NJ: Princeton University, 1998.

[9]Kohler, Hans ̄Peter, J. R. Behrman and S. C. Watkins. The Density of Social Networks and Fertility Decisions: Evidence from South Nyanza District, Kenya[J]. Demography, 2001,38(1): 43-58.

[10]Sampson, R. J, J. D. Morenoff and T. Gannon ̄Rowley. Assesing ‘Neighborhood Effects’: Social Processes and New Directions in Research[J]. Annual Review of Sociology, 2002(28):443-478.

[11]Patel, K, V. K. Eschbach, L. L. Rudkin, M. K. Peek and K. S. Markides. Neighborhood Context and Self ̄rated Health in Older Mexican Americans[J]. Annals of Epidemiology, 2003,13(9):620-628.

[12]Eschbach, K.G.V. Ostir, K.V. Patel, K.S. Markides and J.S. Goodwin. Neighborhood Context and Mortality among Older Mexican Americans: Is There a Barrio Advantage?[J], American Journal of Public Health 2004(94): 1 807-1 812.

[13]Kimbro, Rachel Tolbert. Acculturation in Context: Gender, Age at Migration, Neighborhood Ethnicity, and Health Behaviors[J]. Social Science Quarterly, 2009,90(5): 1 145-1 166.

[14]Sabatier, C. ethnic and National Identity among Second ̄generation Immigrant Adolescents in France: The Role of Social Context and Family[J]. Journal of Adolescence 2008,31(2): 185-205.

[15]Prilleltensky, Isaac. Migrant Well ̄being is a Multilevel, Dynamic, Value Dependent Phenomenon[J]. American Journal of Community Psychology, 2008(42): 359-364.

[16]Ward, Colleen, S. Fox, J. Wilson, J. Stuart and L. Kus. Contextual Influences on Acculturation P rocesses: The Roles of Family, Community and Society[J]. Psychological Studies,2010, 55(1): 26-34.

[17]金斗爕,宋有镇居住地区外国人妻子的比重和家具构造对婚姻移居女性的生育率产生的影响:邻里效应的验证[J]. 韩国人口学,2013,36(1):51-74.

[18]金汉城,李維信. 婚姻移居女性的生活满意度:地区社会特性和差别体验为中心[J]. 韩国社会学, 2013, 47(2):177-209.

[19]闵智善,金斗爕居住地区的外国人比重对外国人的社会距离感产生的影响[J]. 韩国人口学, 2013, 36(4):71-94.

[20]金斗燮,居住地区民族构成对婚姻移居女性的社会活动和适应类型产生的影响:邻里效应的验证[J]. 韩国人口学,2014.37(1):1-29.

[21]朴世勋,李英雅,金恩兰,郑小洋对应多元文化社会的城市政策研究(I):外国人密集区域的现状和政策课题[M]. 首尔:国土研究院, 2009.

[22]金斗爕外国人配偶的多样性和国际婚姻安定性[M]. 首尔:集文堂, 2013.

[23]SSK多元文化事业团多元文化市·郡·区统计Data Sheet[DB]. 汉阳大SSK多元文化事业团, 2012.

[24]金斗爕,柳政均多元文化市·郡·区统计Data Sheet,2010,2012[DB]. 汉阳大SSK多元文化事业团, 2013.

[25]地方自治团体外国人居民现状[Z]. 行政安全部, 2010.

[26]2009年全国多元文化家庭实地调查[DB]. 保健福利部,女性家庭部,法务部,2010.

[27]金慧美,元瑞振,崔善和多元文化家庭子女的差別体验和心理适应:以社会支持的媒介效应和验证为中心[J]. 社会福利研究, 2011,42(1):117-149.

[28]金有均,孙仁瑞,金承燮婚姻移民者的差别体验和主观健康水平见得相关性:以出生地区和性别差异为中心[J],保健社会研究,2015,35(3):421-452.

[29]孙仁瑞,金承燮关于韩国的差别体验和健康研究的体系文献综述[J]. 保健社会研究, 2015,35(1):26-57.

[30]权具英,朴根宇影响国际婚姻移居女性的精神健康的因素[J]. 社会研究, 2007(14):187-219.

[31]李景慧,金景源婚姻移居女性的社会文化适应和精神状态及健康相关生活的质之间的关系[J].韩国母子保健学, 2011, 15(2):121-131.

[32]Solis, j. M., G. Marks, M. Garcia and D. Shelton. Acculturation, Access to Care, and Use of Preventive Services by Hispanics: Findings from HHANES 1982-84[J]. American Journal of Public Health, 1990, 80(Suppl.): 11-19.

[33]Lee, S. ̄K. J. Sobal and E. A. Frongillo, Jr. Acculturation and Health in Korean Americans[J]. Social Science and Medicine, 2000,51(2): 159-173.

[34]Shen, B. J. and D. T. Takeuchi. A Structural Model of Acculturation and Mental Health Status among Chinese Americans[J]. American Journal of Community Psychology 2001,29(3): 387-418.

[35]Abraido ̄Lanza,A.F.,M.T.Chao and C.Y. Gates. Acculturation and Cancer Screening among Latinas: Results from the National Health Interview Survey[J]. Annals of Behavioral Medicine, 2005,29(1): 22-28.

[36]Leao, T. S. J. Sundquist, S. ̄E. Johansson and K. Sundquist. The Influence of Age at Migration and Length of Residence on Self ̄rated Health among Swedish Immigrants: A Cross ̄setional Study[J]. Ethnicity and Health, 2009,14(1): 93-105.

[37]Im, H. The Impact Factors on Mental Health among Marriage Migrant Women[J]. Mental Health and Social Work, 2010,34(4): 189-221.

[38]Yang, S. J. Health Status, Health Care Utilization and Related Factors among Asian Immigrant Women in Korea[J]. Journal of Korean Academy of Public Health Nursing 2010, 24(2): 323-335.

[39]Lee, S. A. H. O’ Neill, E. S. Ihara and D. H. Chae. change in Self ̄reported Health Status among Immigrants in the United States: Associations with Measures of Acculturation[J]. PLoS ONE, 2013, 8(10): e76494.

[40]Lee, Sunmin and Doo ̄Sub Kim, Acculturation and Self ̄rated Health among Foreign Women in Korea[J]. Health and Social Welfare Review 2014,34(2): 453-483.

[41]金斗爕,李智元居住地區的民族构成特性对婚姻移居女性的生活满意度产生的影响[J]. 家庭与文化, 2015, 27(2):130-156.

[42]统计厅(2015a)国家统计门户(KOSIS)[EB/OL]. 统计厅 http://kosis.kr/.

(责任编辑:杨洋)