栽培方式对金针菜产量、品质和氮素吸收利用的影响

2019-09-10张国伟王晓婧周玲玲刘瑞显杨长琴

张国伟 王晓婧 周玲玲 刘瑞显 杨长琴

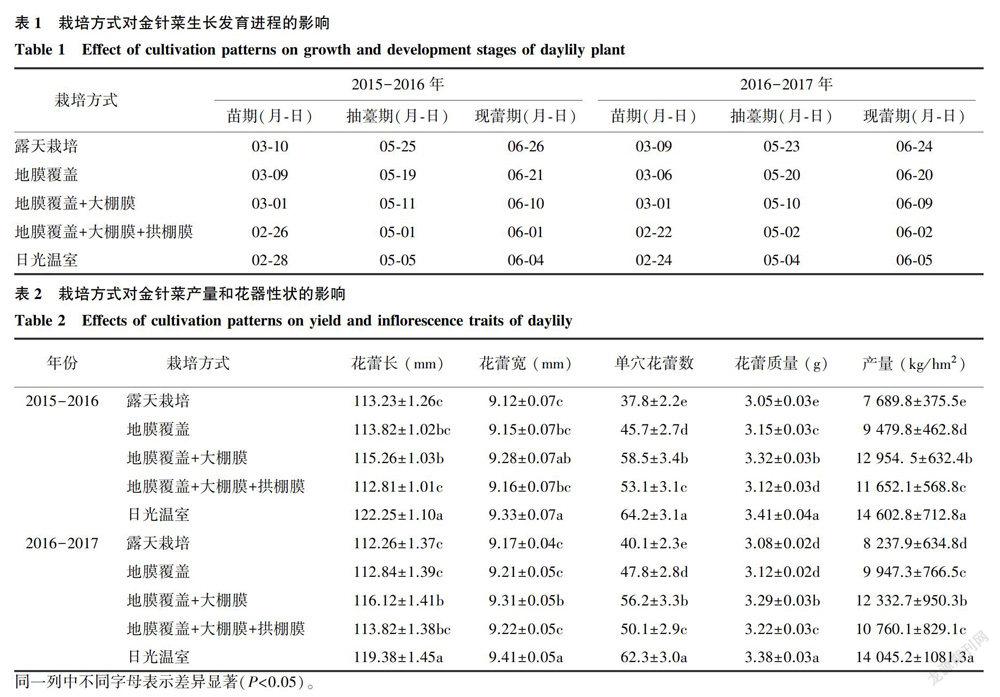

摘要:以金针菜中晚熟品种大乌嘴为材料,设置露天、地膜覆盖(1膜)、地膜+大棚膜(2膜)、地膜+大棚膜+拱棚膜(3膜)和日光温室共5种栽培方式,研究不同栽培方式对金针菜产量、品质形成和氮素累积分配的影响。结果表明,与露天栽培相比,1膜、2膜、3膜和温室处理增加了金针菜生长环境的空气温度、空气湿度和地温(增加效果表现为3膜>温室>2膜>1膜),分别诱导金针菜提早现蕾4~5 d、15-16 d、22-25 d和19-22 d。种植模式通过调控金针菜氮累积量的动态变化而影响产量。1膜处理下金针菜产量较低,现蕾较迟,氮累积动态特征值与露天处理差异较小。3膜处理下金针菜现蕾最早,但是产量和品质性状均较差,氮素快速累积的起始时间和终止时间最早,快速累积持续时间最短,干物质和氮在生殖器官中的分配比例较低,最终产量、氮肥偏生产力和氮素利用效率均较低。2膜和温室栽培处理下金针菜现蕾较早,产量较高,品质较优,干物质和氮素在生殖器官中的分配比例较高,氮累积量动态特征参数比较协调,氮肥偏生产力和氮素利用效率较高,为最优种植模式。

关键词:金针菜;栽培方式;产量;品质;氮素吸收利用

中图分类号:$646.1+5 文献标识码:A 文章编号:1000-4440(2019)01-0166-07

金针菜又名黄花菜,是百合科萱草属多年生草本宿根植物,其花蕾具有较高营养价值,对健脑、抗衰、降胆固醇具有一定效果,是一种受消费者喜爱的药食同源作物。长期以来,金针菜栽培以露天栽培为主,花期较迟,上市较晚,经济效益偏低。近期研究结果表明,采用大棚设施栽培金针菜,可使金针菜现蕾时间提早,达到提早上市的目的,但相关研究多集中在栽培技术上,关于金针菜产量及品质形成的机理研究报道较少。因此,有必要加强设施栽培下金针菜产量、品质形成规律的研究,为金针菜设施栽培的推广提供技术支撑。

作物的高产以较高的生物量为前提,而生物量的累积以养分吸收为基础。氮是蛋白质的组成元素,植物产量构成中氮主要来自于生育后期营养物质的重新分配,因此,氮的累积与分配与作物生长和产量、品质形成密切相关。大量研究结果表明植物氮素累积特征符合Logistic模型,栽培措施对其累积模型的基本形态影响较小,但对最大累积速率、最大累积速率出现时间和持续时间等特征值影响较大,因此可以通过分析模型的特征值来了解植物的养分吸收规律。

与露地栽培相比,地膜覆盖和温室栽培造成金针菜生长的温度、光照度和湿度条件差异,从而影响植物的生物量累积和分配。前人研究多注重设施栽培的增温、保墒和增产效果,而关于养分累积的报道相对较少,且仅有的研究也多集中在番茄、黄瓜、生菜等植物上,关于金针菜的报道较少。周玲玲等研究认为,与露地栽培相比,设施栽培(大棚)提高了金针菜的产量与品质。但关于养分累積规律的研究仍未见报道。

本研究采用统计模型的方法分析不同栽培方式对金针菜产量、品质和氮素吸收利用的影响,为金针菜的产量提高和品质改善提供理论依据。

1材料与方法

1.1试验设计

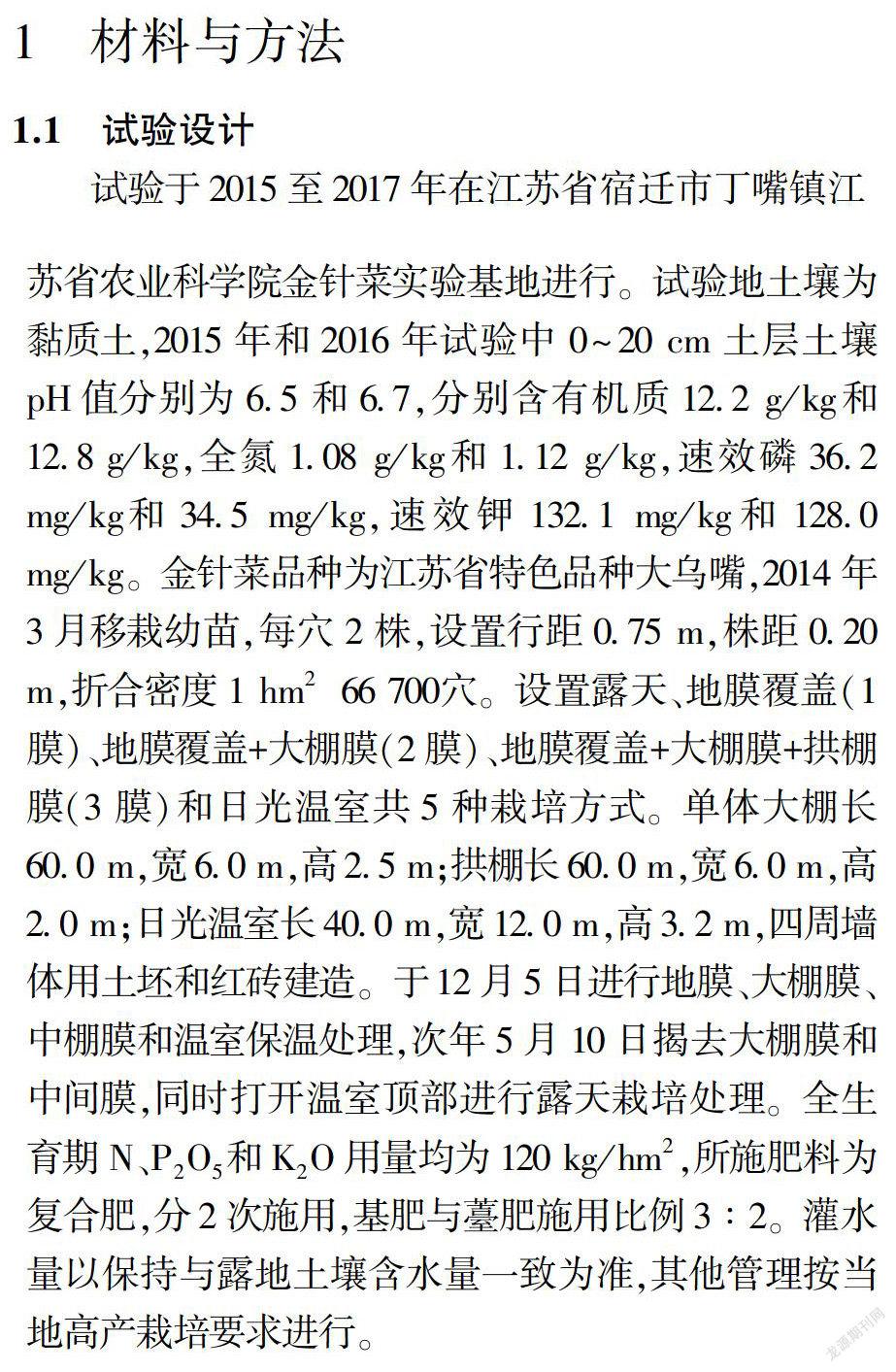

试验于2015至2017年在江苏省宿迁市丁嘴镇江

1.2测定内容与方法

在每个处理中,土壤中埋入地温计,测定地下15cm处地温.并在距离地面1.5 m处悬挂RC—T601A/B温湿度记录仪。每天观察金针菜生长态势,记载各处理的主要生育期。在盛蕾期,每个处理选取大小一致的花蕾40个测定蕾长、蕾宽和单蕾质量,之后低温保存用于测定花蕾品质性状。考马斯亮蓝法测定蛋白质含量,硫酸蒽酮比色法测定可溶性糖含量,福林酚比色法测定多酚含量,硝酸铝比色法测定总黄酮含量,磷钼杂多酸光度法测定vc含量茚三酮比色法测定游离氨基酸含量,原子吸收分光光度法测定钙含量,液相色谱法测定秋水仙碱含量。在开花末期测定单株花蕾数量,计算理论产量。

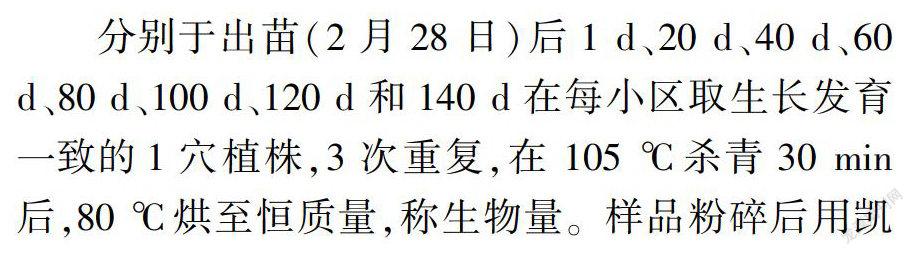

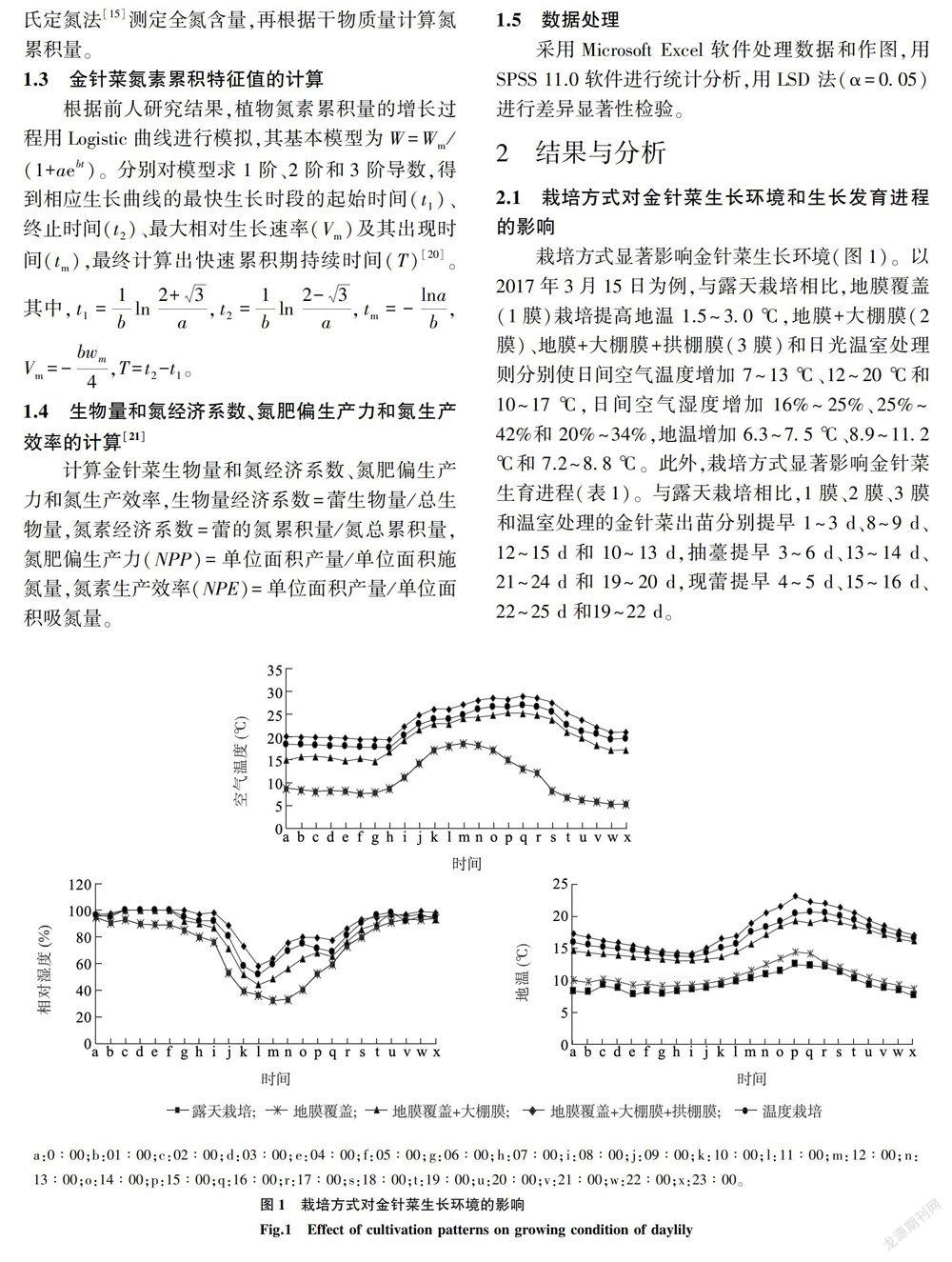

2.2栽培方式对金针菜花器和品质性状的影响

由表2可知,与露天栽培相比,1膜处理显著增加了每穴花蕾数和产量,但对花蕾长、宽和花蕾质量影响较小;2膜、3膜和温室栽培显著提高了花蕾长、花蕾宽、单穴花蕾数、花蕾质量和产量,2015-2016年产量分别较露天栽培增加68.4%、51.5%和89.8%,2016-2017年产量分别较露天栽培增加72.2%、54.4%和94.9%。由表3可知,栽培方式对金针菜多酚和秋水仙碱含量影响较小,但对其余指标影响较大。其中蛋白质、vc、游离氨基酸含量2膜和温室处理最高,1膜和3膜处理次之,露天栽培最低,可溶性糖和钙含量2膜和温室处理最高,3膜处理次之,露天和1膜处理最低,黄酮含量在2膜、3膜和温室处理间未达到显著性水平,但均显著高于露地栽培和1膜处理。

2.3栽培方式对金针菜生物量和氮累积分配的影响

与露地栽培相比,1膜、2膜、3膜和温室处理均增加了金针菜生物量和氮素的总累积量及其在生殖器官中的累积量,其中生物量和氮素总累积量分别增加15.10%和13.31%、30.66%和33.63%、41.90%和45.23%、42.52%和54.76%,生殖器官中生物量和氮素累积量分别增加20.75%和17.78%、49.71%和59.70、30.62%和36.24%、70.50%和66.13%(表4)。生物量和氮素的经济系数变化规律基本一致,表现为温室和2膜处理显著高于露地栽培和1膜处理,3膜处理最低。

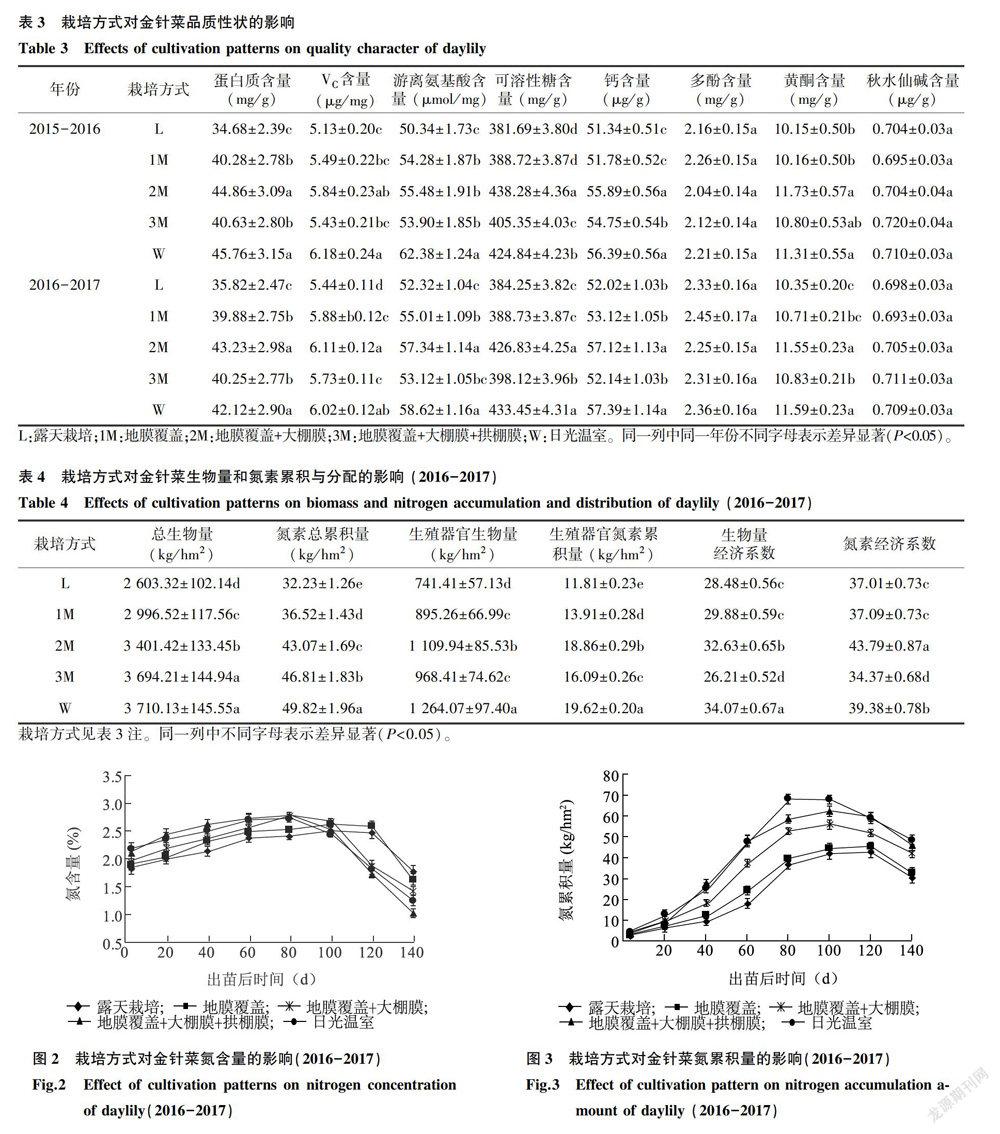

2.4栽培方式对金针菜氦含量和氦累积动态的影响

由图2可知,不同处理下金针菜整株氮含量变化呈先升高后降低趋势,其中露天栽培和1膜处理的氮含量在出苗后100~120 d最高,2膜处理在80-100 d时最高,3膜和温室处理在60-80 d时最高,之后迅速降低。在出苗后80 d之前各处理的氮含量大小顺序为3膜>温室>2膜>1膜>露地,而在出苗后140 d时则表现为相反趋势。随着生育进程,金针菜氮累积量的变化符合Logistic生长曲线(图3)。对图3数据拟合分析得到氮累积动态模型的特征值(表5)。与露天处理相比,1膜处理对各参数影响较小,2膜、3膜和温室处理导致快速累积时段的起始和终止时间及最大累积速率出现时间提前,最大累积速率增大,快速累积持续时间缩短。

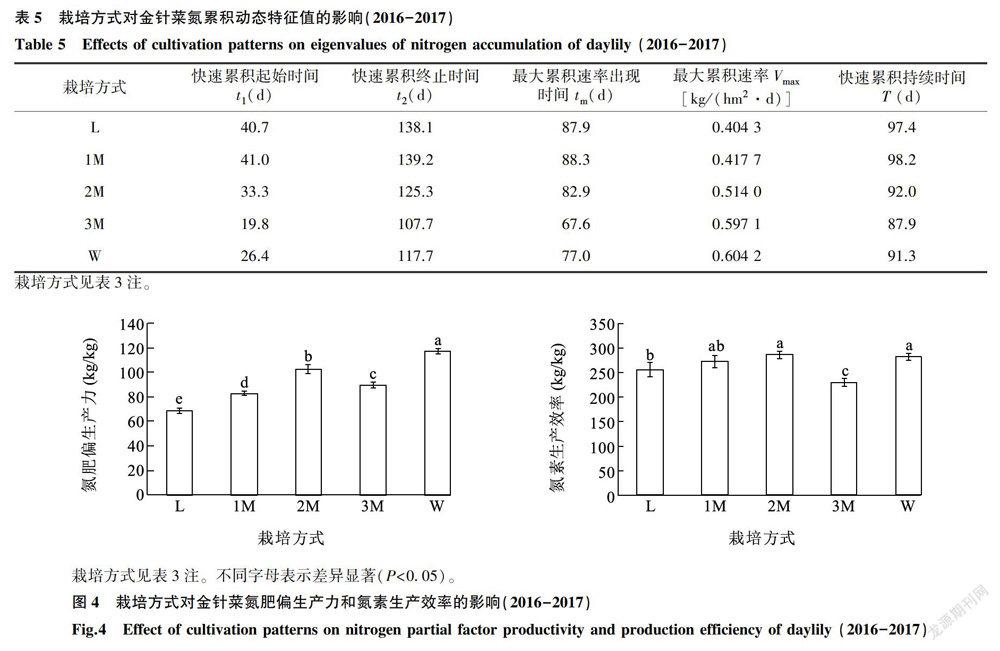

2.5栽培方式对金针菜氮肥偏生产力和氮素生产效率的影响

与露天栽培相比,1膜、2膜和温室处理分别使金针菜氮肥偏生产力和氮素生产效率升高20.6%和6.5%、49.4%和12.0%、70.3%和10.3%,3膜处理使氮肥偏生产力升高30.5%,氮素生产效率降低10.0%(图4)。

3讨论

设施栽培引起环境因子的改变,进而影响植物的生长发育特性及产量、品质形成,其中空气温度、空气湿度和地温是造成生育期改变的关键因子。本研究结果表明,与露天栽培相比,膜覆盖处理增加了金针菜生长环境的空气温度、空气湿度和地温,进而诱导金针菜提早现蕾,这与王鑫等对梨树的研究结果一致。试验中3膜和温室栽培的增温效果较好,主要是由于3膜栽培中在地膜和大棚膜间加盖了一层聚乙烯膜,在上部2层膜之间形成空气隔层,因此保温效果优于2膜栽培,而日光温室的四周墙体均为土坯和红砖结构,因此保温效果也强于钢架结构的2膜栽培。

本研究中各处理的金针菜黄酮和秋水仙碱含量差异较小,但是2膜、3膜和日光温室处理下花器和品质指标(黄酮和秋水仙碱含量除外)均优于1膜和露天处理,这与周玲玲等的研究结果一致。

植株氮含量的变化与碳水化合物的形成和养分向生殖器官的运输密切相关。温室中温度和湿度过高或过低都会影响植物的生物量累积和养分吸收分配以及产量形成。本研究中3膜处理下生物量和氮总累积量均较高,但是植株氮含量开始降低出现时间最早,生育后期氮含量最低,表现早衰趋势。而3膜处理的生物量和氮经济系数较低,表明高温和高湿影响了生物量和氮累积分配,导致较多的生物量和氮积累在营养器官,最终氮偏生产力和氮素生产效率均较低。戴剑锋等研究认为温室内温度过高时虽然可以获得较高生物量,但是黄瓜徒长,产量降低,这与本研究结果一致。露地和1膜处理下植株氮含量在生育前期較低,但是生育后期最高,出现贪青晚熟现象,产量最低,表明低温抑制了金针菜的生长发育和产量形成,这也与seguner等在生菜上的研究结果一致。

植株氮素的吸收动态可用logistic生长曲线描述。本研究中,随着各处理植株生长环境温度和湿度的升高(空气温度和湿度基本表现为3膜>温室>2膜>1膜和露地栽培),氮素累积最快时段的起始时间、最快生长时段的终止时间和最大累积速率出现时间提前,最大累积速率增大,快速累积持续时间缩短。其中2膜和日光温室处理下氮素的最大累积速率较高,快速累积持续时间相对较长,最终氮累积量较高;3膜处理下,尽管最大累积速率较高,但是快速累积持续时间最短,最终氮累积量偏低。

总之,设施栽培方式引起金针菜生长环境因子改变,进而影响金针菜产量、品质和氮素吸收利用。栽培方式通过调控金针菜氮累积量的动态特征影响氮素的累积转运和产量,2膜和温室栽培处理下金针菜现蕾较早,产量较高,品质较优,干物质和氮素在生殖器官中的分配比例较高,氮累积量动态特征参数比较协调,氮肥偏生产力和氮素利用效率较高,为最优栽培方式。