基于核心素养背景下中职数学课堂教学有效性的探索

2019-09-10闭春燕

闭春燕

◆摘 要:在《中等职业学校数学课程标准》(征求意见稿)中提出教学实施要发展和提升数学学科核心素养的背景下,本文针对中职学生在数学课堂教学中的学习低效问题,笔者以“均值定理”的课堂教学为例,结合中职学生的具体情况,提出了在数学教学中要举例精准,难 易 难;要以时间换空间,“慢”工出细活;要因“材”施教,注意“材”中有“材”三个方面的探索思路,经过具体的实践,确实在提高课堂教学的有效性方面取得了显著的效果。

◆关键词:有效性;课堂教学;中职数学

一、问题提出

笔者进入教育行业十几年,使用了各种各样的方式、方法教授高一第二章“不等式”中的“均值定理”,无奈本节内容的教学效果总是差强人意,学生总是得不到有效的掌握。但是今年的教学却因为一场临时起意的调整而大大提高了学生的学习效果。周五的数学课,学生因故来迟,原定40分钟的教学计划如果25分钟内完成的话教学效果就会大打折扣。因此,笔者微调教学内容,先计算简单的例3,后结合学生的掌握实际,把原定一课时的例1和例2拆解为两课时,最终原定2课时的内容调整为4课时,最终学生的作业完成度非常好。这就说明对于同样的教学内容,只要教师的教学方法安排合理,就可以授人以渔,打造一个优质、高效的数学课堂。

笔者事后思考对于同样的教学内容,为什么以往的学生掌握不了,课堂教学效果不好呢?分析起来,主要存在以下几个原因:

1.学生的“胃”太小

中职学生运算能力差,数学知识储备不完善。假如把这种情况比作学生的胃,我们就会发现学生的“胃”太小了。这就决定了中职的数学课堂不能教授太多的学习内容,学习内容多了学生就会“吃不下”,甚至会“吐出来”。所以教师怎样把学生的“胃”养好、养大呢?如何根据学生的“胃容量”去安排教学内容的知识量呢?

2.学生的“消化功能”太弱

在日常教学中,教师主要根据教材内容的编排顺序进行备课,根据教参的建议或教学习惯安排课时,完成教学任务;容易忽略学生对不同难度的知识内容的接受程度问题,知识简单或复杂,都是安排一课时;忽略了学生的的“消化系统”还不够健全,使得课堂知识没有得到有力的巩固,教学效果当然会打折扣。那么,教师怎样才能踩准学生的消化节奏,合理地安排教学内容呢?

3.学生的“大脑认知”太慢

高一学生在小学、初中的数学公式体系中学到的知识大部分都是等量关系的代入应用,而高中阶段逐渐引入了不等式公式的应用。也就是说新的知识框架和原有的知识体系不能很好地融合,学生的认知就会发生混乱,从而影响了新知识的消化和吸收。所以当知识的逻辑关系和学生的认知水平发生了激烈的冲突时,我们要怎么去解决这个冲突呢?

课堂是一线教师的主要战场,我们学习各种教学理念,改善各种教学方法,带领学生在知识的战场上冲锋陷阵,攻克各种难关,目的就是为了提高课堂教学的有效性,使学生学有所获。

二、核心概念阐述

课堂教学有效性就是在课堂教学活动中,教师采用各种方式和手段,用最少的精力投入,取得尽可能多的教学效果,实现特定的教学目标,满足社会和个人的教育价值需求而组织实施的活动。通过数学课堂的有效学习,学生能把新知识一点一滴地融入自己原有的知识体系中,丰富原有的知识体系,慢慢地构建出新的知识架构,最终获得一定的进步和发展。

三、教学实践

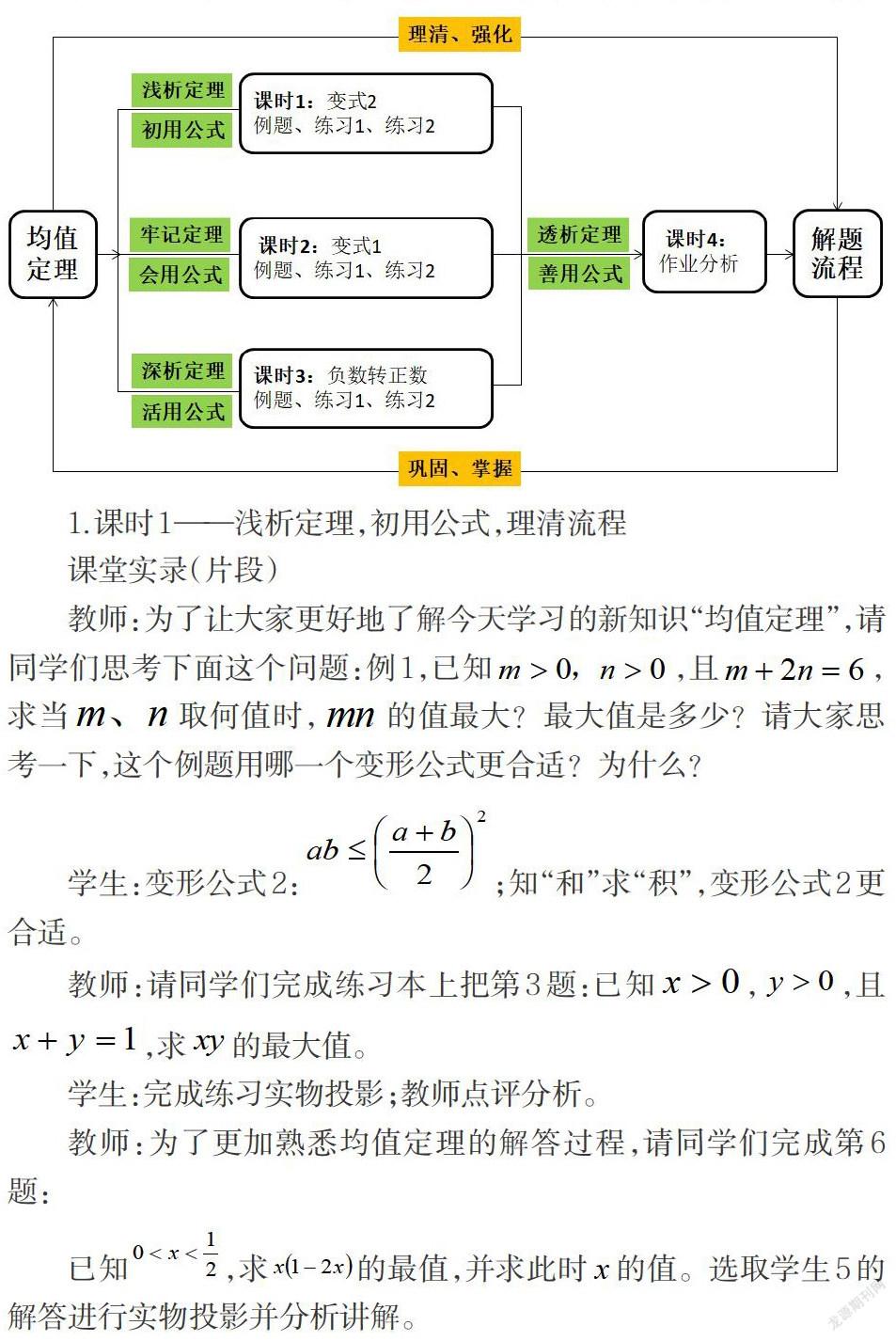

基于以上的认知,笔者对均值定理的课堂教学进行了如下安排:

1.课时1——浅析定理,初用公式,理清流程

课堂实录(片段)

学生:完成练习实物投影;教师点评分析。

教师:为了更加熟悉均值定理的解答过程,请同学们完成第6题:

评析:基于学生的认知,师生复习作差法。教师顺势引导学生将作差法迁移到定理的推导,得出均值定理的公式、变式,构建学生新的知识体系。以此为基础,教师首先设计一个公式相关的多选题,帮助学生理解公式,特别是公式符号的可替换性;接着引导学生仔细观察变式1与2的“和”“积”变化,结合具体例题,选出适合的公式完成例题学习,同时让学生了解定理使用中的添项问题,强调结果的定值。最终学生能够初步了解解答过程的规范性,深切理解和掌握新知识。通过练习1的学习,教师发现学生只关注“二定”中的定理、定值,往往会忽略“一正”和“三相等”的表达,即普遍存在解答不规范的问题。针对学生的这一问题,教师特意设计一个同类型练习2,强化巩固均值不等式解答三步骤。

2.课时2——牢记定理,会用公式,强化流程

课堂实录(片段)

学生完成练习实物投影;教师点评分析。

学生10完成作业实物投影;教师点评分析。

评析:通过上一课时的学习,学生初步了解了均值定理,能辨析变式1由“和”到“积”, 变式2由“积”到 “和”,求和用变式1,求积用变式2。但是在定理的实际应用中,学生会碰到各类问題如添项问题,这时需要教师适当的加以引导,攻破教学难点。之后学生运用公式顺利解决练习第2题,学会正确处理添项问题完成第5题,完成知识的巩固和强化。 对于例题难、练习1易、练习2难的问题设置模式,学生的接受度更高,掌握情况更好。最后师生对知识点的总结使得学生的理解更加清晰,掌握更加透彻。通过作业,学生巩固了新知识,能从简单的模仿中把新知识转化到自己的知识体系中。当然,学习2个课时之后,部分学生对变式1、2的使用会产生错乱,此时可通过微课视频1、2复习知识要点,进行自主有效的学习。

3.课时3——深析定理,活用公式,巩固流程

课堂实录(片段)

教师:请同学们完成练习第1题:

学生:上黑板解题;教师点评分析。

教师:请同学们完成练习第2题

学生:上黑板解题;教师点评分析。

4.课时4 ——透析定理,善用公式,掌握流程

课堂实录(片段)

教师:选取学生作业投影3进行详细的分析讲解。

学生:订正作业。

四、效果反思

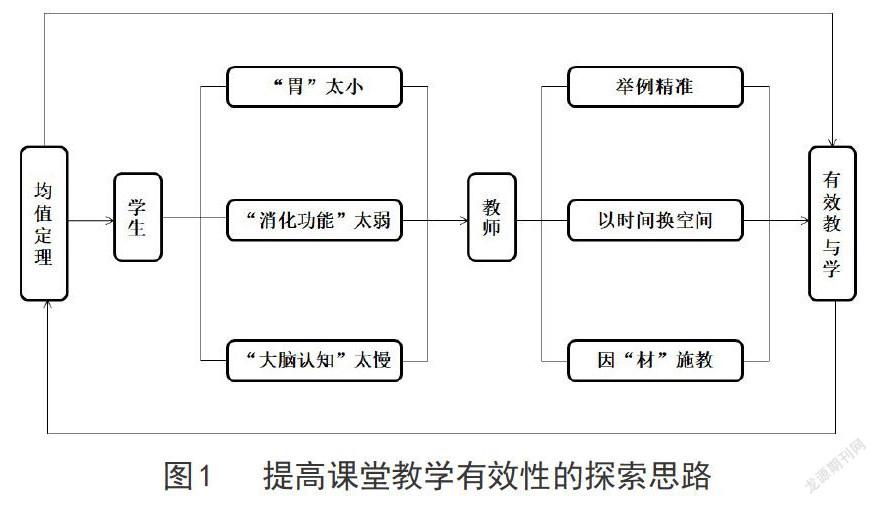

在中职数学的教学过程中,教师很容易受到经验和资源的限制,导致“自以为是”,以为我当年就是用这种方法学习,那么学生也应该用这种方法学习;以为所有教参都安排这么多的教学时长,那么我就应该用这么多的教学时长;以为别的老师这样安排教学内容,那么我也应该这样安排教学内容……太多的“自以为是”,导致当学生说“老师,我不懂?”时,我们很少会去反思自己的教学理念是否科学,教学方法是否适合?教学内容是否合理?却总是归因于中职学生的数学基础薄弱。也就是说,当大部分学生都表达“我”不懂时,说明了我们的课堂教学是低效的甚至是无效的。那么针对前文提出的问题,笔者以《均值定理》的课堂教学为例,提出了提高课堂教学的有效性的三个方面的思路(如图1所示),详情如下:

2.数学教学要以时间换空间,“慢”工出细活

我们经常说中职学生的数学基础薄弱,弱到什么程度呢?大部分学生的加、减、乘、除运算只能说基本过关,解一次不等式、解一元二次方程需要重新“回炉”重教。所以在高中的数学教学过程中,教师在教授新的知识内容的同时还要时刻注意修补学生的小学和初中的知识“遗留问题”,可以说时间紧、任务重。如果仅仅是为了跟上教学计划的进度安排,而不顾学生的学习效果,到了高三,这个“苦果”还是要我们自己吞进去。所以为了课堂教学有效果,笔者把均值定理由2個课时安排到4个课时,逐步学习了变式2、变式1,负数转换正数,最后所有内容整合后再进行作业分析,放慢了教学的脚步,通过慢分析、慢回放、慢切换,给学生充分的时间进行思考、咀嚼、消化所学知识内容,时间虽然多花了,但是效率却是实实在在地提高了。也就是说在教学中碰到了难度较大的知识,我们做不到大踏步前进,那就小碎步前进,让学生与教师保持同步,走得扎实又稳健,以时间换取学生的思考空间,成长空间。俗话说“舍不得孩子,套不着狼”,同理可得舍不得时间摸不着效益。

3.数学教学要因“材”施教,注意“材”中有“材”

为了组织一场有效的教学,教师需要在备课的时候注意学生的个体差异和层次,明确教学内容的目标,分析教学内容的重点、难点,最后才能确定具体的教学流程;还要在实施教学过程当中根据学生的实际情况随时调整教学进度,扬长避短,有的放矢地进行有差别教学,使每个学生都能获得最佳的学习效果,即教师开展有效的数学教学需要因材施教。我们可以看到因材施教中的“材”不仅指学生,同时也指教师,指教学内容,即教材。我们要认识到因材施教中的“材”具有二重性或多重性。从“均值定理”的课堂教学实施看来,笔者原本把教学难点放在应用均值定理求最值,也就是“一正二定三相等”中的“二定”,在以往的教学中就算突破了这个难点教学效果也不理想;在本次的教学中,笔者结合学生的实际情况分析,才发现对于中职学生来说,运用公式是难点,添项处理是难点,负正转换、相等前提计算也是难点。看透了学生再合理安排教学内容,就可以大大地提高课堂教学的效益。所以为了提高中职数学课堂教学的有效性,教师在组织实施教学的过程中不仅要挖掘“人材”,还要吃透“教材”,更要注意分辨“材”中有“材”。

当然在提高课堂教学有效性的同时,我们还应该与时俱进,让实物投影仪、交互一体机、电子白板、录屏等等现代信息技术走进我们的课堂,使得我们的教学灵动起来;引导学生使用微课短视频等网络资源反复学习教学知识的重点、难点,为实现学习自组化加大了筹码;进而打造一个生动、高效、充满活力的数学课堂,为提升和发展学生的逻辑推理、数学运算等数学学科核心素养服务。

参考文献

[1]威远中学.提高课堂教学有效性研究成果集[J].互联网,2011(04).

[2]郑兆顺.新课程中学数学教学法的理论与实践[M].北京:国防工业出版社,2006.