在模型构建中引领学生成长

2019-09-10周卫汤静

周卫 汤静

教育部2011年版《义务教育生物学课程标准》中规定的能力目标中,明确提出加强对学生探究能力的培养,开展探究性学习也在新课程改革的理念中被重点强调,并致力于培养学生学习的积极性、主动性和创造性。《义务教育地理课程标准》中提到培养学生创新意识和实践能力,鼓励学生自主学习、合作交流、积极探究,而且地理课程实践性很强,包括图表绘制、学具制作、实验、演示等实践内容。模型类学具是地理学具的重要组成部分。

为培养学生创新精神和探究实践能力,营造学校校园文化,丰富学生业余生活,武钢实验学校开展了生物学科和地理学科模型构建活动。

一、模型构建活动开展目的

生物学主要是研究生物体的结构和生理调节机制。生物结构大多为生物体内部微观结构而且不常见,生理过程和调节机制更是复杂和抽象。所以在生物教学中,需要把生物微观结构宏观化,把抽象的生物学理论进行具体化体现,因此就可以通过构建具体形象的模型来实现。

地理课程中有一些关于空间的和比较抽象的知识,学生理解起来比较困难,通过构建模型将抽象的知识具体化,在这个过程中动手实践、探究,能有效地突破重难点。

学生在模型的构建过程中进行信息的收集和整理,并在模型制作过程中充分发挥主动能动性,通过手和脑的联合作用,将理论和实践相结合,这对培养学生感性认识、理性思维以及学习兴趣具有十分重要的促进作用,使学生的科学思维以及核心素养能够在“边做边学”中得到培养和提升。在模型制作过程中,也能锻炼学生团队合作能力,增强沟通交流能力。

二、模型构建活动实施过程与步骤

(一)筛选适于模型构建的教学内容

在教学环节中模型的构建不是万能的,不是所有的课程都需要用模型教学来实践。模型的建立应考虑到抽象和复杂的课程,这些课程应是一节教学内容中的重点或难点,是学生在学习时难理解的地方。有些简单清晰的课程,学生可以自学完成,就不需要费时费力再去构建模型。模型的建立还应考虑到学生的实际能力,不能只选择学生能力范围的内容。

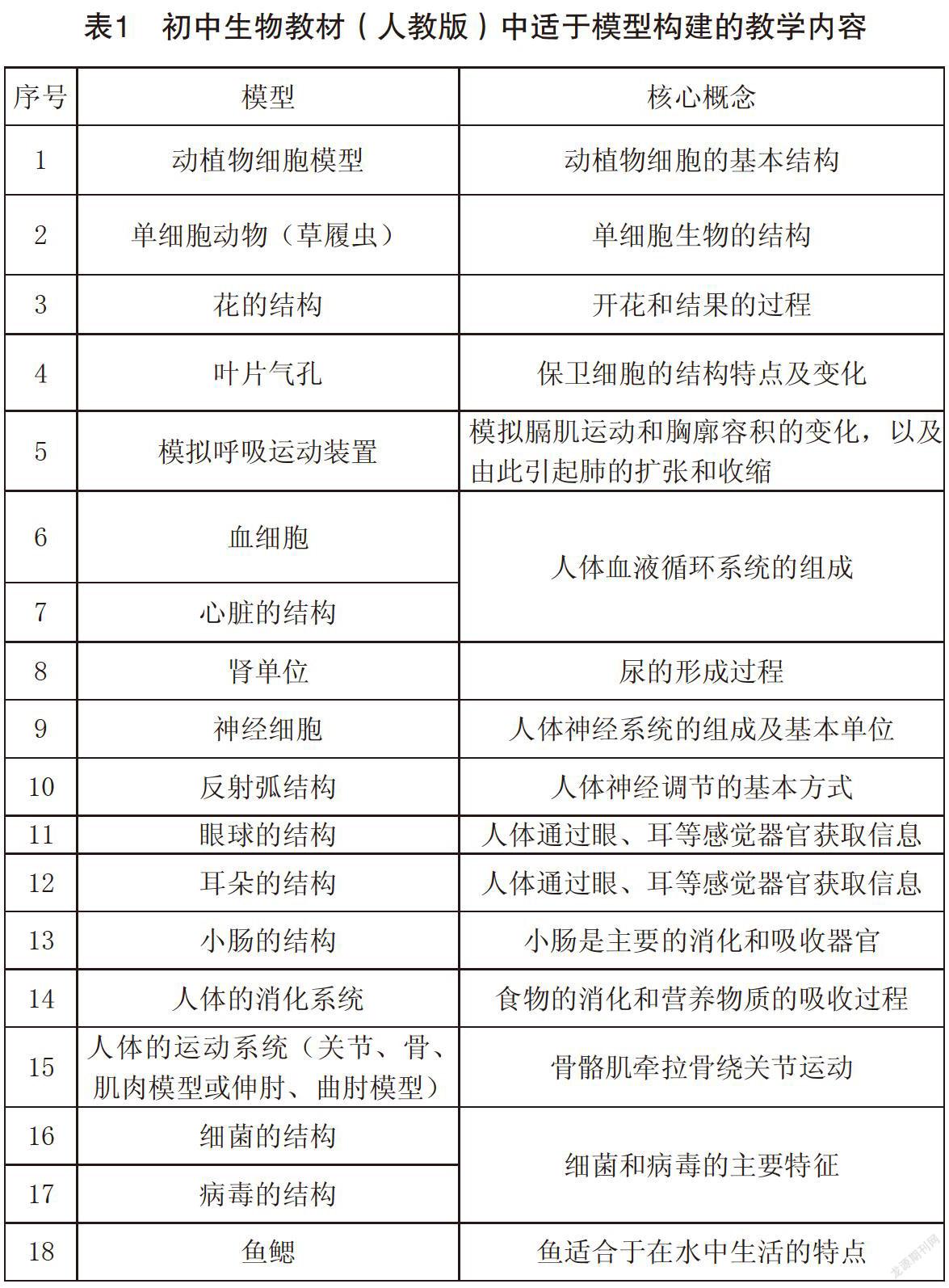

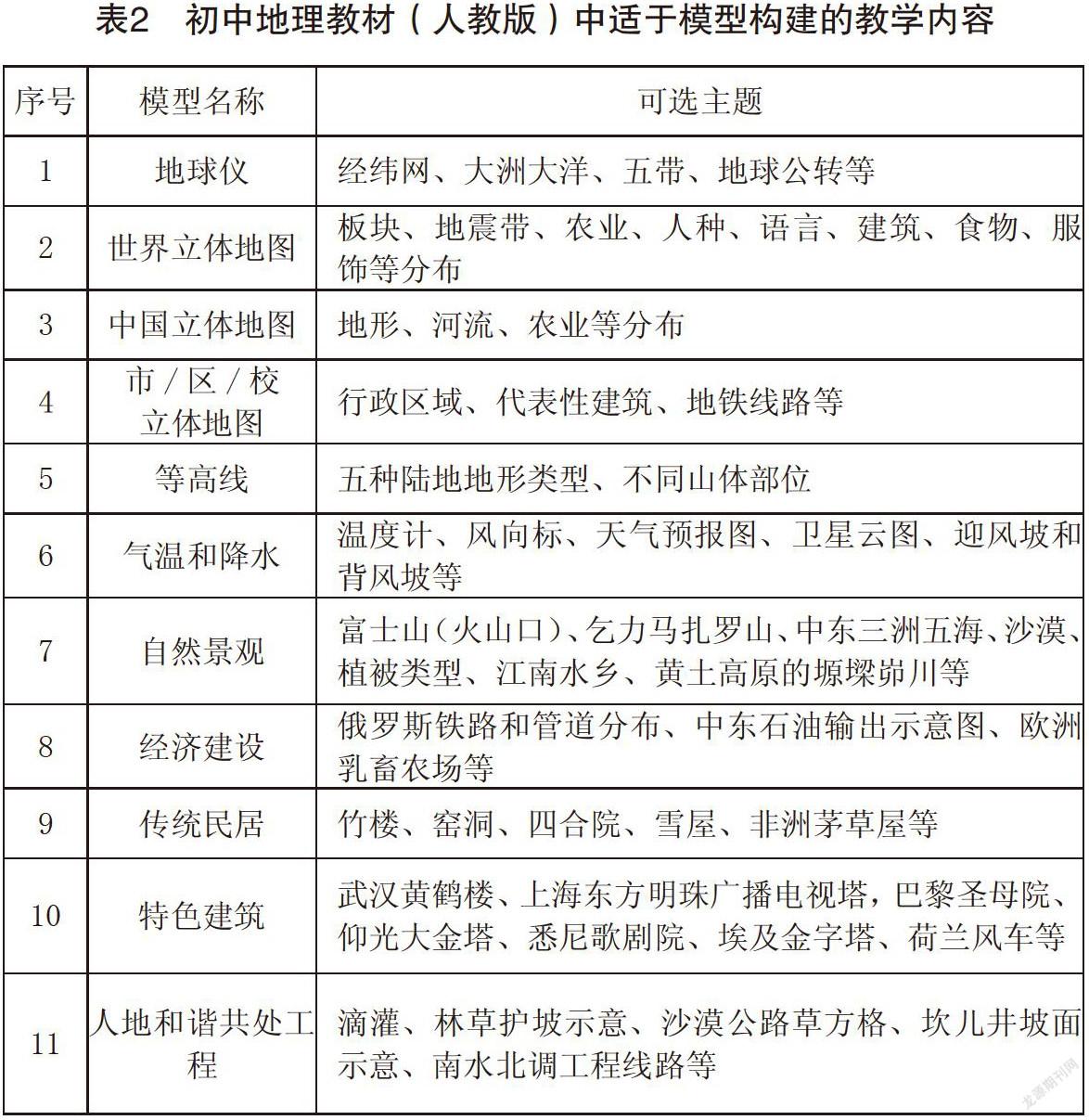

基于以上标准,以人教版初中生物学教材和地理教材的课程内容为蓝本,筛选出适于进行模型构建的教学内容(见表1,表2)。

(二)分析原型特征

模型要客观准确地表现原型的特征,就要从原型的各个结构或各个部分的形态、特点和大小及其具有的功能等进行分析,才能准确地把握原型特征,有的放矢地设计模型制作方案。

生物学科中如分析“叶片气孔张开和闭合”的原因,就要对原型“气孔”的结构特点进行分析:相比于其他类型的细胞,保卫细胞存在差异,具有细胞壁厚薄不均的特点,其中较厚的细胞壁处于靠气孔腔的位置,伸展存在困难;而较薄的细胞壁处于靠气孔腔的位置,伸展较为容易。细胞在吸水后能够膨胀并张开是由于内壁吸水后得到充分的伸展,而外壁就被牵动着向内陷;细胞在失水后气孔关闭是由于内壁失水后收缩并拉直,与外壁保持一致。

地理学科中如分析“中国地形”的分布,就要对原型“中国地形”的特点进行分析:我国四大高原、四大盆地、三大平原这些主要地形区的分布位置,地势西高东低、呈阶梯状分布的特点。

这些重要特点一定要在制作出的模型中展示出来。

(三)设计模型制作方案

1.确定模型类型。

2.选择构建模型的材料。选择合适的材料来表示原型中的每一个组成原件,明确材料模拟原型中相对应的原件,模拟原型本身的特征。

3.设计各原件之间的连接方式。根据每个原件在原型内部相互间的联系,采取合适的连接方式。

4.对模型的整体的完成效果进行设计和规划。也就是说,对模型的最终完成后的效果进行描述,包括对原型的体现程度、美观的效果等,进行制作之前的设计和规划。

5.对模型合适的展示方式进行预设。

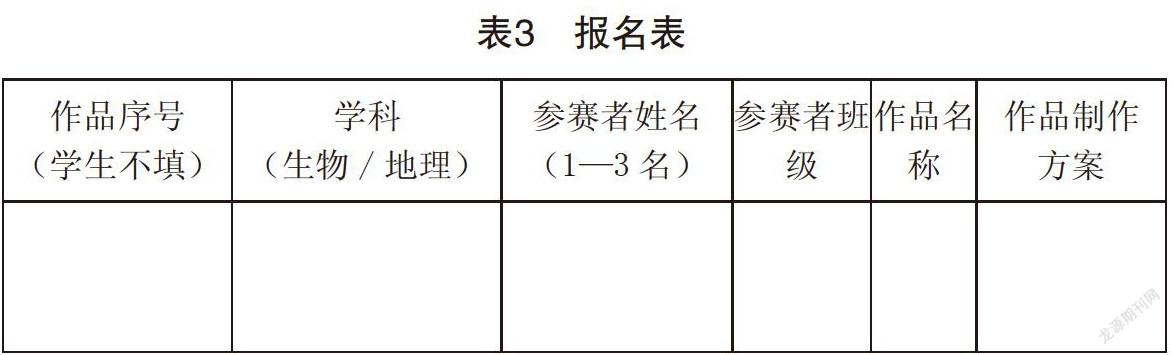

6.上交制作方案。思考后填写包括參赛者信息、作品制作方案内容等的报名表(见表3)。

(四)模型制作实施过程

首先,根据设计方案中的规划,用所选取的合适材料对模型的主要部件进行制作。其次,根据原件各组成部分的实际联系,进行模型的主干和框架的构建。最后添加辅助组件来完善模型,使其更加科学和完整。

(五)模型展示及评价

根据新课程标准评价要求确定模型构建活动的评价,我们设计为教师评价、学生评价、社会评价三个不同的评价主体。在学生交齐模型作品后,由教师根据各项评选标准进行优秀作品的首轮选拔;再让学生通过学习、观摩、交流等形式在各类优秀作品中进行二次评选;最后将得到教师与学生一致好评的作品放在学校微信平台上,让更多的专家、老师、家长和社会各级人士以投票的形式,评出各类奖项,以评价促使活动持续高效开展。在每次评选中都按照模型构建的原则以表格形式进行评价结果的记录和评分。

第一,科学性原则。模型是直接反映原型,直观形象。学生制作的模型虽然不尽完美,但其制作原理也要依据实验事实和科学知识,制作的模型能够反映代表的物体的特点,通过推理分析和总结归纳出一个完整的模型来进行逻辑论证。

第二,简明性原则。为了研究某种原型而构建的模型,应尽可能地简单化,模型是用来反映原型原理的简易装置,不是原型的复刻版,应该从学生的基础水平出发去反映原型的本质特征和重要特点,以最简便的方式来构建模型。

第三,环保性原则。模型在制作的过程中,学生以清洁环保、价廉、无毒、可回收利用的材料为主。例如,空瓶子、废纸盒或废旧布料等,用来模型制作的主要原料应以废料为主,培养学生环保节约的意识,提高废弃物的综合利用效率。

第四,美观性原则。在制作模型时,为了识别一些特征和达到美的视觉感受,学生用不同颜色加以区分,把模型构建得更加具有艺术性,也能够帮助学生提高发散性思维方式。

三、模型构建实例节选

(一)生物课程中的模型构建

1.构建细胞模型

学生通过观看课本动物细胞和植物细胞结构模式图和相对应的结构名称,对细胞结构有了一个感性的认识,冉结合教材上安排的细胞模型制作活动,课前布置学生利用身边的材料制作模型,鼓励他们自己选择制作材料,所选材料要尽量符合细胞基本结构之间的比例大小。在课堂上以小组为单位进行模型的展示、交流与评价,激励他们制作出更好的模型。模型制作活动可以将不易观察的细胞膜、细胞质、细胞核等微观的结构具体化,能检验学生是否真正掌握细胞的基本结构。制作的细胞模型能使学生迅速找出动物细胞和植物细胞结构的异同点,加深对多种细胞结构的认识。

2.构建鱼鳃模型

学生都知道鱼生活在水中,用鳃呼吸,那么鱼鳃有哪些特点适于其在水中呼吸呢?引导学生利用日常生活的红色塑料袋制作鱼鳃模型,把红色塑料袋剪成很多细丝,模拟出鳃丝中密布的毛细血管。观察制作的模型鳃在水中和离开水后的不同状况,在水中时鳃丝展开,扩大与水的接触面积,有利于鱼在水中呼吸。鱼离开水时,鳃丝黏结在一起,减少与空气的接触面积,鱼很快窒息死亡。通过简易的模型制作学生很容易得出鳃是鱼适于在水中呼吸的器官。

(二)地理课程中的模型构建

1.构建地球的模型——地球仪

在七年级第一章第一节《地球和地球仪》的内容中,要求学生有一定的空间思维能力,而七年级的学生刚接触地理课,空间思维能力还不够,需要借助地球仪来学习这一节的内容。先让学生了解地球仪的概念,认识地球仪上的点和线:地轴、北极、南极、经线和纬线。再引导学生利用乒乓球、铁丝、橡皮泥或其它材料按照课本活动内容的步骤制作简易的地球仪,在模型上要标注重要的点和线。学生在制作模型的过程中加深对地球仪知识的理解。有的学生上交的作品中能通过控制开关,使地球仪转动,极具创新思维。

2.构建不同山体部位的等高线地形模型

等高线比较抽象,不同山体部位的等高线特征有点复杂,学生不易理解。先向学生讲解山峰、山脊、山谷、陡崖、鞍部的等高线特征。再引导学生用超轻粘土或纸板、泡沫板、石膏作为山体制作等高線地形模型和用切割的方法绘制等高线地形图。通过制作等高线地形模型,使抽象的等高线直观的展示出来,观察模型和等高线地形图,判别不同山体部位,掌握等高线地形图的判读方法。

四、模型构建活动总结及反思

模型构建活动有助于促进学生的知识理解。通过制作模型,能突破本节内容中出现的知识难点。能帮助学生正确认识模型和模型方法,并在一定程度上促进学生学习方式的改变,提高学习效率。模型构建活动有助于课堂教学质量的提高和学生学习方式的转变,应在初中教学中予以重点推广和应用。

模型构建活动有助于增强学生的实践能力。学生在设计模型制作方案、模型制作实施过程中遇到问题时,不断的和科任教师沟通或查阅资料去解决问题,最后亲手制作出自己的目标模型,增强了学生的实践能力。

模型构建活动有助于培养学生的创新精神。同一种模型,不同的制作材料,不同的制作方法,学生在制作模型的过程中不断探究,勇于尝试新材料、新方法,最后呈现出的作品各具特色,培养了学生的创新精神。

初中生物和地理每周课时较少,相比于常规教学模式,模型构建教学花费时间更长,因此课堂组织、活动有效引导、教学内容与活动相结合、活动后的积极评价等还有待进一步完善。积极运用科学的思维方式来提高学习效果,体会和享受学习的快乐,从而培养对生物、地理学科的深厚兴趣。