“终南余韵”题内别诠

2019-09-10王建玉

王建玉

“终南余韵”是以唐朝以后终南山与山水画的关系作为对象,进行梳理与判断后,综括其主要特征的一个描述词,其具体所指是唐末以来文化重心向东南迁移历程中的山水画内涵、形态面貌演进中那种虚实相生的影响关系。这种影响简而言之,大致有具体和抽象两种形态:具体形态影响表现在以终南山水为原型的山水画艺术中,比如与范宽同时代的栖居扶风、户县(现鄠邑区)一带南山桐谷的屈鼎,华阴人宁涛,后世被认为与王维画风相近的高克明,比如金国的礼部部长华阴人杨邦基,等等;抽象形态影响表现为宋代以来的山水画家,在师承与画法演变中所受的具体训练或山水画文化观念的影响,这里所说的山水画文化观念被明末文人画的倡导者莫云卿与董其昌阐释为“南北宗”论,其所谓山水画分南北二宗之谱系,多从师承关系上与王维、二李、李成、范宽等名手发生一种间接的影响关系,并且流露在其具体的山水图写风格的衍变之中。在这两种形态的影响中,间接形态的影响则很复杂,表现为慕古思想和文士的终南之隐情结,尤以对王维隐居辋川故事的钦慕与想象为最,以后世所谓南宗山水画系画家为多。元明以来,尤其是蒙古人入主中原对汉人及南人的歧视政策,深刻地影响到儒士心态的转变及寄情山水的趣味,同时文人画家对所谓作家气的轻视和排挤,致使所谓北宗山水画系常为人所忽视,但写实与工致一路山水自唐朝以来,经久不衰,从未中断。总之,终南山为山水画艺术成熟期之渊薮,自唐朝以来其影响从未间断。

作为历史文化符号的终南山,像一只巨大的容器,容载了王朝江山、洞天福地、空寂净土的意义和士人梦隐南山的意义。终南山作为历史文化名山,作为山水文化的象征,作为山水画史的主题之一,其文化意义作为一种持存的遗产与资源,仍然富有价值,其中一些具体的细节对当代文化的深广度而言仍然具有启示意义。从对这种影响方式及表现的梳理中,让我产生另外一种有关权力形态的看法,就是文化权力的发生方式与一般意义的权力不同;文化的影响并非是主导者施与的,也不借助惩戒机制,而是反向的,即受影响者自主的溯源、寻访与师承的形态,是一种心向往之的接续行为。

我在《终南余韵》一书里主要梳理了两类影响的史料,使它们之间建立关联、相互印证,从文献到文献,勾勒其中具体的人物事迹,并且在可理解的范围内就山水观念、山水画的象征观念以及真假山水和相忘于江湖山林的山水画审美观念进行一些初步讨论。本文主要简释两个曾经触及但没有展开的问题。第一个是一些隐藏在文献之外的问题。终南山自有文献记载以来,别称较多,如太一山、地肺山、中南山、南山、周南山、楚山、橘山、秦山等,这些称谓主要使用于秦汉及以前。终南山也被《括地志》称作是能作为建邦立国的屏障与经营生产的物资之源,为《诗》《书》所歌咏和记载,历来与江山社稷的关系非常重要。汉魏以来,终南山一方面是皇家与贵族的花园,又是“山水”意义再发现的场域,这种再发现又与战争的频繁及吏制风气的腐败直接相关,并表现为与老庄玄言清谈及田园隐居蔚然可观的风尚。具体讲,“山水”作为一种与逃离俗务、与出世洒脱孑然独立的观念美的指代,为晋宋诗人以山水诗、田园诗的形式再发现,并经有唐一代,逐渐将送别、行旅、登临、游览、游仙、闲情、怀古、思亲及边塞等诸类题材带入其中,山水诗的内涵扩大,以景传情则更为自由。山水画同样以带入诸如此类的题材内容而得以更多样化地演变。与此相关,最具影响的事件是魏晋以来改變历史格局的三次大规模的北人南迁,最终在12世纪形成古代中国政治、经济和文化重心的全面南迁。这三次大规模的人口向东南迁徙发生在史称永嘉、安史和靖康之乱时期。永嘉之乱时期大量游牧民族涌入中原,中原汉族士族“十不存一”。长达8年的安史之乱是唐王朝由盛及衰的转折点,也是北方人口大量南迁时期,其结果是广义的南方(包括西南和东南)人口数量总体上超越了北方,打破了之前人口主要分布在黄河流域的格局。靖康之乱,北宋灭亡,南宋建都临安,宋朝政治中心南移,至1162年,以江浙为重心的南方人口总数占南北人口总数的三分之二,江南地区最终成为中心。

这三次影响历史格局的事件背后,今天人们所看到的山水诗、山水画文化的发生、发展及变化,都内在地深处事件之中,尤其是文士心态的变化,儒家积极入世思想与现实的冲突,老庄与释迦的出世思想在平衡理想与现实的矛盾中,日渐内化为山水诗画的意境,并进而影响到具体的山水画面貌及笔墨旨趣的变化。这个过程不仅促成了山水画的独立,也促成了其风格及内容的成熟以及后来的笔墨意趣的变迁。

有人说:历史从未被视为单一的意义之流。同样,在那些文献与遗存的背后,在那些人们不易看到的地方,许多的细节需要学者发现、推论与阐释。比如,终南山何以在有唐一代成为盛名于后世的文化名山?《全唐诗》中大约有600余首是直接吟咏终南山水的,仅仅是因为山川自然之美吗?当时数以千计的园林别业,其背后的意义之源何在?所谓的“终南捷径”所暗示的搜访名士以及仕进风气的变化有何关联?道家思想、释迦思想是怎么样影响到被后世看作中原汉人文化主要内涵的?为什么是王维的终南别业驰名于后世,而不是以宋之问的别业而闻名呢?如果王维不悠游于辋川,没有与裴迪秀才的唱和诗文,可有《辋川图》在后世士人的隐逸情怀中几乎完美的形象?《辋川图》甚至堪比灵丹妙药,秦观留下来的那种离奇的题跋与故事,其指谓何在?对这些问题的剖析,对于有些常见观念的再思考以及对山水文化的判断,想必都具有一定的启示意义。

宋代以后,终南山对山水画艺术的影响,更明显地转换为文化情怀,作为慕古之方式而发生文化上的吸引力,尤以王维、范宽作为山水画艺术的标高,为人广为效法,以终南山为原型所形成的山水画风貌和趣味与意境,成为后世山水画衍变的语境和文脉;后人以能传承其衣钵为能事,并以之标榜其出蓝之新。当然,唐志契所说“画以地异”,也是山水画风貌演变的重要原因。

明清时山水画艺术重心在江南山水之间,终南山被边缘化。明初的王履和清初的遗民戴本孝,造访终南山与华山,游览图写,可谓终南情怀在山水画演变中一度复归的标识。王履“师华山”与戴本孝“一画”观点的形成,与终南山水的启示及华山道教思想的影响不无关联,既可以看做是山水画艺术及其理论在“师造化”方面的演绎及印证,也可以看做是儒释道思想合流在近古时代在艺术上的例证。以上所谈这些方面都可以被看做是不曾明示的终南山水文化情怀。

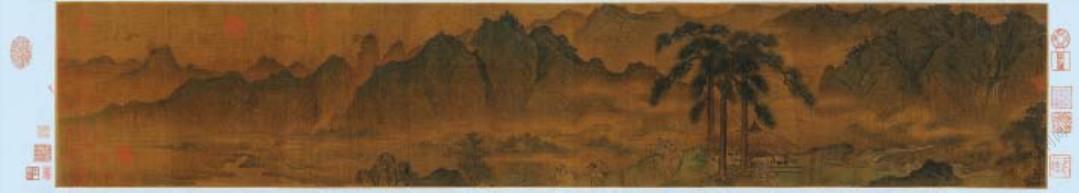

第二个问题是关于王维《辋川图》的。今人多认为王维在后世的盛名是在宋代以后逐渐被放大的,与苏轼、米芾等名流的推崇有关系。但正史所载的王维,其第一份工作就是负责朝廷礼乐的正五品官员(太乐丞),而闻名于当时的是他的诗才,并因此成为诸王及豪门的座上宾。安史之乱后,几经周折,官至肃宗皇帝的大丞相,其地位达到高峰。史称王维尤其擅长五言诗,书画更是极其神妙,其笔法形象不是匠心所能为的,达到与造化之自然神妙不相上下的程度,其山水平远之景致、云峰石色之形态,可以达到出神入化的境地,不是一般的绘画能够企及的。又好画辋川山水形胜,以及雪霁江汀之景。

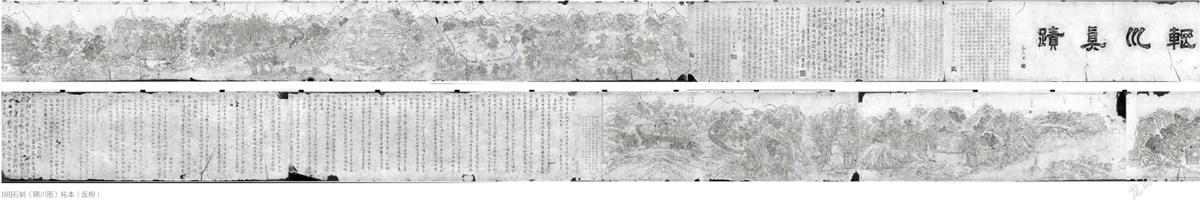

《辋川图》在当时就应当很受人关注,尽管当时画史文献屈指可数,但可以从另外一个侧面推想。据《针史》记载,唐末以来民间有标新立异的风气,一些时尚哥们儿,或被称作无赖的男子,以文身标榜自己的高致,其中就有文《辋川图》于身上者。不仅有文身的《辋川图》,还有一些别有心裁的比丘尼,以各种材质与形态的食材拼盘做《辋川图》,时称“辋川小样”。但奇怪的是,《辋川图》在后世极负盛名,但真迹难寻。如今留存在世的传为王维的《辋川图》,可能为宋金元人临摹的版本。那么这些摹本的底本在哪里?今人只能在字里行间去做可靠的推论。《辋川图》版本众多,其中最负盛名的就是传为郭忠恕所临摹的版本。

在对王维辋川别业及《辋川图》的研究中,作为研究前提的文献往往采用明朝李东《隆庆蓝田县志》、清代吕懋勋《光绪蓝田县志(附辋川志)》和《唐朝名画录》《历代名画记》及其他散见于金石史料、笔记小说中的记载。就画史而言,比较近的史料如明代蓝田知县任文献和韩瓒修过王维祠,及清代知县胡元煐命人重摹《辋川图》刻石的文献,多被采用。截至目前,就王维辋川别业的历史地理,尤其是诗咏景致与现在地点的研究,形成两种不同的看法。一种是以编撰《王维集校注》的陈铁民和师长泰、刘志云、王文学、吴长城等学者以及蓝田县文物局的看法,即认为辋川别业在辋谷内;另一种则以台湾师大简锦松教授的《王维〈辋川集〉诗现地研究三论》为主的看法,认为别业在辋谷之外的白鹿原与辋谷口之间。就现代地理地貌研究《辋川集》与《辋川图》所描述的景点,萧驰教授在综合以上两种看法及考察后认为在谷内的可能性较大。历史地貌由于人为原因如伐木、烧砖、水利、工事等导致的变化,以及自然原因如地震、山洪、气候、自然风化、水土流失、河川易道等导致的变迁,在以千年记的时间长河中,以现代地貌为主进行史地、诗地、画地的研究,确切地一一对应难度较大。

宋朝以来,王维《江山雪霁图》《辋川图》备受文人推重和珍赏,后人摹写与勒拓《辋川图》及其流传事迹,亦为南山隐居诗意与功利并重的山水隐逸情结的表征。据《重刻辋川圖序》记载,王维《辋川图》绢本难以行世,经郭忠恕、郭漱六、李公麟、王诜等人临摹,而有摹本刻石和拓片得以流传。《辋川图》石刻拓片被誉为有“出关仝之妙手”“返海岳之风流”的风貌,有“张璪之笔”“倪瓒之工”的潇洒,有使得“辋川真面”“摩诘精心”毕跃纸上的效果,文人雅士以之为珍宝。相传《辋川图》有长短二版本,郭忠恕所摹者为短本。后世仿《辋川图》者还有宋旭、文徵明、蓝瑛、王原祁等人。《关中胜迹图志》也绘有《辋川形胜图》,《辋川志》亦载刻本版《王右丞辋川图》。

王维《辋川图》为后世文人所珍爱,成为那些归隐心切之人的灵丹妙药。王维《辋川图》原刻石在嘉靖以前就被毁废于辋谷。嘉靖以后所摹刻本,分为四段,尺寸相同,上下两截,上半截刻辋川四季风光,下半截刻王维与裴迪唱和的诗文,其面貌与郭忠恕等人摹本有差别。清道光时期又有摹刻,各地名流相继题跋与推重,但此《辋川图》古意殆没,只可称为“辋川形胜之图”。董其昌《临郭恕先山水》自题谓“布置与真本相似”。从董其昌仿郭忠恕的山水中,兴许能看到贴近王维笔意的画风。有人以米友仁的山水比附辋川景致,将赵孟頫的《水村图》看作《辋川图》,《鹊华秋色图》师出《辋川图》。比附王维《辋川图》之做法,可谓是以《辋川图》为山水画中隐逸境界之最高标准,将王维看作山水艺术之典范,以能接近王维山水艺术为寄寓隐逸情怀与托古言志的标符,终南山水因之成为后世人士更为神往的桃花源。

最后,董其昌作山水画分“南北宗”论,其真实意图在于接续所谓“南宗山水”之道统,这是历代文人喜欢干却不易干成的事情,比如韩愈、比如宋儒。但是,董其昌应该讲是做到了,因为这是有先例的,这就是禅宗南宗在唐中后期以来上峰位置的形成。六祖慧能晚期弟子神会大和尚,在南阳湍驿与王维玄辩起心动念的真妄,神会引《涅槃经》“定多慧少,增长无明。慧多定少,增长邪见”之论断,排抑当时影响巨大的神秀弟子惠澄禅师的“先修定,得定以后发慧”的渐修之道,推扬话语问答时的机锋,即其所谓正当共语之时“即定慧俱等”的随缘即悟的南宗禅风,并经天宝年间的宣扬及安史之乱后的备受推崇,最终南宗扬而北宗抑。董玄宰从中看到了这种可能性,并将它最终立言于画史。这或许也是中国文化中现代性的一种表征。山水画的现代性在较早的长安画派,近30年以来的樊洲、赵振川、崔振宽等画家的探索中,终南山水形象与笔墨语汇重构,这种重构是解构意义的对传统语法表象的剥离,回到山川的心理直观形象与笔墨材料直接可能性的绘画本身层面。这是现代人视觉方式与观想模式对山水画艺术的重新理解与表达,与古代山水隐居的意义旨趣有所不同。古代文人的慕古思想传统可能被超越了。