《黄帝内经》针灸治疗肩痹

2019-09-10巩浩柴淑芳

巩浩 柴淑芳

摘要 《黄帝内经》“痹”的理论和实践极为丰富,痹病理论影响深远。但痹病理论在肩痹治疗的运用缺少系统性的总结分析。阐释《黄帝内经》痹病理论的内涵,对五体痹中具有代表性的肩痹(肩关节周围炎)的病因病机、病症表现及其针灸治疗方法进行分析研究,归纳《黄帝内经》治疗肩痹的特点和规律,便于进一步对《黄帝内经》的痹病理论进行研究和运用。

关键词 《黄帝内经》;肩痹;肩关节周围炎;肩凝症;经络;腧穴;取穴法;辨证方法;理论研究

Acupuncture Treatment of Shoulder Bi in Inner Canon of Yellow Emperor

Gong Hao, Chai Shufang

(Department of Acupuncture and Moxibustion, Tinglin Hospital of Jinshan District, Shanghai 201505, China)

Abstract The theory and practice of “Bi” in Inner Canon of Yellow Emperor are extremely rich, and the theory of Bi disease has far-reaching influence.However, the application of Bi disease theory in the treatment of shoulder palsy lacks a systematic summary analysis.This paper expounded the connotation of the theory of Bi disease in the Inner Canon of Yellow Emperor, analyzed and studied the etiology, pathogenesis, symptoms and treatment methods of acupuncture and moxibustion of shoulder Bi(periarthritis of shoulder), which is the representative of the five-body Bi, and summarized the characteristics and rules of the treatment of shoulder Bi in the Inner Canon of Yellow Emperor, so as to facilitate the further study and application of the theory of Bi disease in Inner Canon of Yellow Emperor.

Key Words Inner Canon of Yellow Emperor; Shoulder Bi; Periarthritis of shoulder; Acromiosis; Meridians; Acupoints; Acupoint selection method; Syndrome differentiation method; Theoretical research

中图分类号:R255.6文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2019.12.061

“痹”有闭阻不通、麻木、气逆3种含义,概括了疾病的症状、病理状态。在疾病命名上,冠以季节、病因、器官组织、脏腑等。痹病种类较多,据统计《黄帝内经》全书共出现“痹”字160余次[1]。其中皮痹、筋痹、肌痹、脉痹、骨痹病位在肢体经络,归属于五体痹。肺痹、肝痹、心痹、脾痹、肾痹、胞痹、肠痹病位深入脏腑,归属于脏腑痹,其他尚有喉痹、食痹、众痹、周痹、仲春痹等诸多病症名称。五体痹既属于按发病部位归类,又属于按发病的季节归类,同时又对感受不同季节邪气性质进行分类,是一种综合性的分类方法。

目前《中医内科学》教材以痹病统括以风湿性关节炎、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、骨关节炎、痛风、坐骨神经痛等病为主的痹病,虽然在病因病机中论述了痹病日久可转为脏腑痹,但在治疗中仍以肢体痹为重点[2]。在《针灸治疗学》教材中,以痹证为篇名,介绍了与《中医内科学》大致相同的病症治疗。可见目前的痹病仍以五体痹为主,脏腑痹的内容已分化为其他疾病,与《黄帝内经》的脏腑痹病有明显不同[3]。

1 肩痹

1.1 病名 肩痹属五体痹之一。由于痹病的范围较大,分类方法较多,肩痹归属在五体痹中而未加以细化。《黄帝内经》中多处论及“肩痛”“肩不举”等症状表现,但未明确提出“肩痹”病名。肩痹作为一个独立病名,源于宋代王执中《针灸资生经》,该书首次提出“肩痹”之名,指出“肩外俞治肩痹”。此举进一步细化了肢体痹的分类,便于研究肢体痹的症治规律和指导临床实践。肩痹属于现代医学所称肩关节周围炎,又称“冻结肩”“五十肩”,是由肩關节周围软组织的慢性炎性反应、粘连引起的以肩关节周围疼痛、活动障碍为主要症状的综合征,是临床常见的慢性疾病[4]。

1.2 病因病机

肩痛的外因为邪客于经脉、络脉、经筋。内因为营卫失调,气血亏虚。如《素问·缪刺论》云:“邪客于足太阳之络,令人头项肩痛”[5]。《灵枢·邪客》云:“营气者,泌其津液,注之于脉,化而为血,以营四末,内注五藏六府,以应刻数焉”,“卫气者,……而先行四末分肉皮肤之间而不休也”[6]。

1.2.1 外邪侵袭 外邪以风、寒、湿邪为主,火热之邪次之,风寒湿邪合而为痹。风为百病之长,风寒湿常相兼为患,损伤人体阳气。寒性凝滞,湿性重滞,导致气血运行不畅,脉络瘀阻,发生疼痛和活动障碍。

1.2.2 营卫失调 《素问·痹论》云:“其不痛不仁者,病久入深,营卫之行涩,经络时疏,故不痛。皮肤不营,故为不仁”。营卫失调,外邪易于侵入人体,气血亏虚,多见肢体麻木不仁。营属阴行脉中,卫属阳行脉外,遇邪卫阳必然奋起抵御。卫急营缓,营卫失调,肌表不固为肩痹的内在因素。《黄帝内经》涉及痹病的论述以《痹论》为全面,将痹的发生原因概括为“风寒湿三气杂至,合而为痹”,可见痹病的最初表现在肌肤皮毛,属于外感病。其次论述了痹病内合脏腑的症候表现,提出了“五脏痹”的概念。由外感邪气导致的机体脏腑功能异常,虽以某脏某府痹名之,实质上并不是一个特定的疾病。随着脏腑痹的病程发展演变,痹病理论的运用逐渐衰微,随着时代的迁延,已局限于肢体痹病。营卫理论与痹病紧密相关,营卫二气作为抗邪的功能,是正气的表现,既不与邪气相合,也不变邪为害。“营者,水谷之精气也,卫者水谷之悍气也”,强调营卫二气来源于饮食水谷,营和卫是气血的功能,而不是气血本身。营卫二气始于胃,复归于肺,通行周身。

2 症候

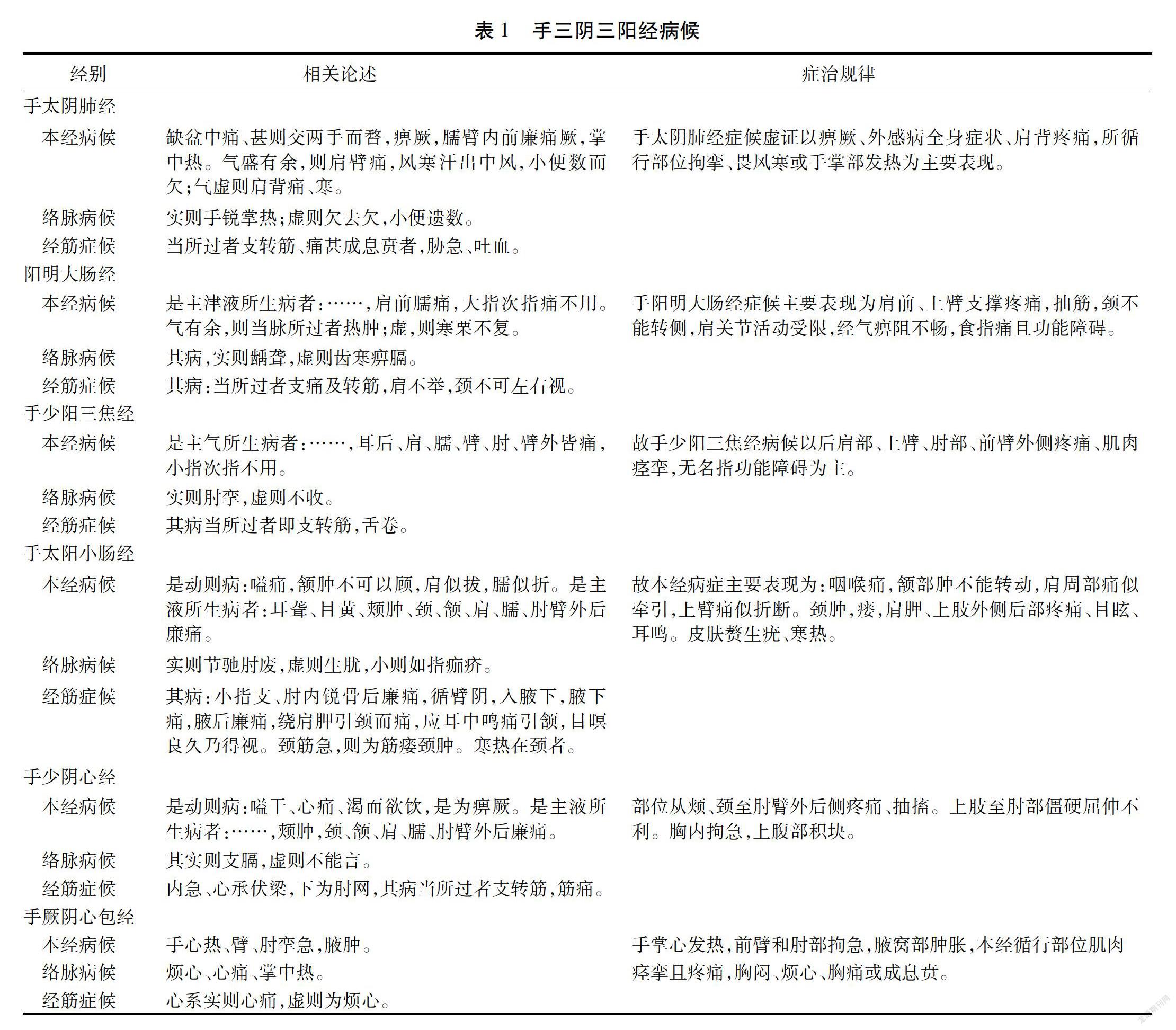

肩痹以肩关节周围疼痛、活动障碍、及上肢麻木、拘挛等症状为主要表现[7]。现以《黄帝内经》和《针灸甲乙经》中手三阴三阳经脉及其络脉、经筋之“是主所生病”“其病”和“是动则病”的记载归纳出各经病症特点如下:1)手太阴肺经:肩背疼痛、所循行部位拘挛、感觉异常、痹厥及外感病全身症状为主要表现。2)手阳明大肠经:主要表现为肩前、上臂支撑疼痛、拘挛、肩关节活动受限、颈不能转侧、食指痛且功能障碍。3)手少阳三焦经:以肩后部、上臂、肘部、前臂外侧疼痛、肌肉痉挛,无名指功能障碍为主要表现。4)手太阳小肠经:主要表现为咽喉痛、颔部肿不能转动、颈肿和瘘。肩胛和上肢外侧后部疼痛,肩部掣痛,上臂疼痛如折。目眩、耳鸣。皮肤赘生疣、寒热。5)手少阴心经:从颊、颈至肘臂外后侧部位疼痛、抽搐。上肢至肘部僵硬屈伸不利。胸内拘急,上腹部积块。6)手厥阴心包经:本经循行部位肌肉痉挛且疼痛,腋窝部肿胀、前臂和肘部拘急手掌心发热。胸闷、烦心、胸痛或成息贲。见表1。

根据表1经脉病症分析,肩痹所涉及的经络有手太阴肺经、手阳明大肠经、手少阳三焦经和手太阳小肠经。手少阴心经和手厥阴心包经的肩部症状较为少见。症状上阴经多寒症,阳经多热症。若症状复杂,邪气传至阴经,是病情深入的表现。如手太阴肺经病候:“缺盆中痛、甚则交两手而暓,痹厥,臑臂内前廉痛厥,掌中热。气盛有余,则肩臂痛,风寒汗出中风,小便数而欠;气虚则肩背痛、寒”。表现以肺脏病症为主,兼有经络循行部位的异常。因肺主皮毛,司一身之表,又肺朝百脉,邪气内侵,易成脏腑痹。根据不同的病邪性质和病位,肩痹分属于五体痹之中,以感受风、寒、湿、热四邪的不同和所在经络进行辨证具有简便实用的优势,如《针灸治疗学》肩痹证的辨证类型分为:行痹(风痹)、痛痹(寒痹)、着痹(湿痹)、热痹(感受热邪)[3]。《痹论》云:“痹在骨头则重,在脉则血涘而不流,在筋屈不伸,在肉则不知,在皮则寒,故具此五者则不痛。凡痹之类,逢寒则急,逢湿则纵”。

我們认为,《黄帝内经》在肩痛症状的描述中较为简略和抽象,而上述经络症状的描述较为详细,具有一定的规律。将经络辨证和五体痹的分类方法相结合更能体现《黄帝内经》的痹病理论特色。试将肩痹分为所在经络的肌痹、筋痹、骨痹3种类型:1)肌痹:以肩部肌肉疼痛麻木,甚则萎缩为主要表现者。2)筋痹:以肩部疼痛、拘挛、抽搐、屈伸不利为主要表现者,触诊可扪及局部筋结等。3)骨痹:以酸痛较剧,疼痛部位深在,肩关节僵硬,举动受限为主要表现者。

3 取穴

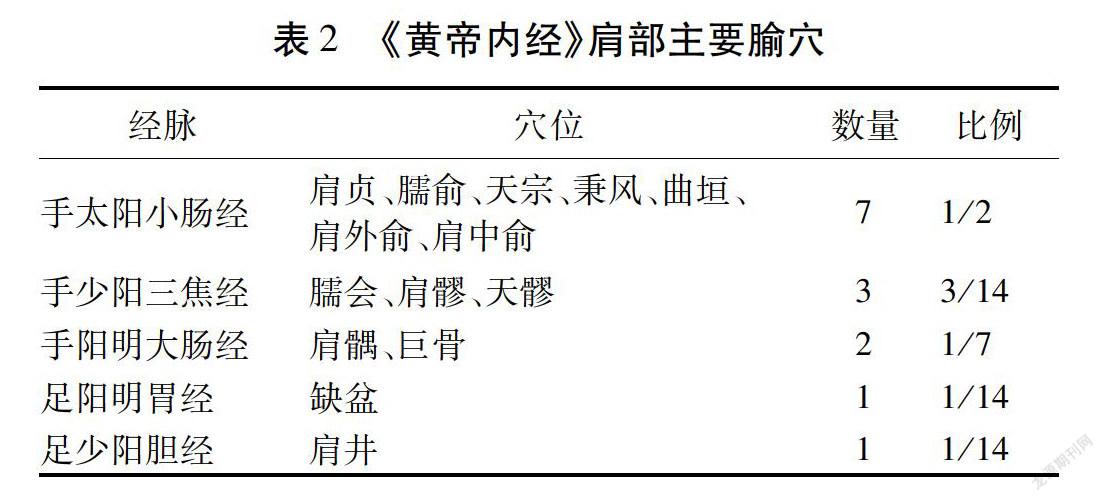

3.1 局部经穴 现代针灸治疗肩痹选穴排序前三位的是:肩髃、肩贞、阿是穴[8],这些穴位在《黄帝内经》和《针灸甲乙经》中的治疗取穴有较高的一致性。从经脉循行部位来看,肩髃穴位于上肢外侧前部,肩贞穴位于上肢外侧后部,当手阳明、手太阳经脉所过之处。在《针灸甲乙经》中记载肩局部共14穴(双穴)。这些穴位主要治疗肩及上肢病症,可以看作是对《黄帝内经》治疗肩痹的进一步总结:肩髃(大肠)、巨骨(大肠)、缺盆(胃)、肩贞(小肠)、臑俞(小肠)、天宗(小肠)、秉风(小肠)、曲垣(小肠)、肩外俞(小肠)、肩中俞(小肠)、臑会(三焦)、肩髎(三焦)天髎(三焦)、肩井(胆经)。14个穴位中,所属手太阳小肠经穴位占7/14,手少阳三焦经穴位占3/14,手阳明大肠经穴位占2/14,足阳明胃经和足少阳胆经穴位各占1/14,全部穴位均属阳经。见表2。《黄帝内经》重视阳气,阳经腧穴具有振奋阳气、驱邪外出的作用[9]。肩髃穴、肩髎穴和肩贞穴合称“肩三针”,再加奇穴肩前穴称“肩四针”[10]。故肩痹治疗在局部选穴上,以阳经腧穴为主,侧重手阳明和手太阳经脉,相对固定,阿是穴具有取穴的灵活性。

3.2 以痛为输 在《灵枢·经筋》中明确提出了仲春痹“治在燔针劫刺,以知为数、以痛为输”的取穴法。其他痹病多以此为参照,为后世发展“阿是穴”提供了理论依据。

3.3 分取合俞 《素问·痹论》指出治痹“五藏有俞,六府有合,循脉之分,各有所发,各随其所过,则病瘳也”。对于脏腑痹,应选用五脏背俞穴和六腑合穴。在肢体痹的治疗中,六腑合穴运用较多,尤其以肘膝以下的远部取穴为主。

3.4 五腧穴的运用 五腧穴出自《灵枢·九针十二原》:“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合,皆在五输也”。《灵枢·邪气脏腑病形》:“荥输治外经,合治内腑”。又“输主体质量节痛”,合穴与输穴为气血转注汇合之处,更易推动气血运行。根据治痹取合俞的指导思想,治疗肩痹各经远取穴位合穴和输穴,肩痹涉及合穴有:曲池(手阳明大肠经)足三里(足阳明胃经)小海(手太阳小肠经)天井(手少阳三焦经)阳陵泉(足少阳胆经)。涉及的输穴有:太渊(手太阴肺经)大陵(手厥阴心包经)神门(手少阴心经)[11]。五腧穴之输穴合穴运用是分取合俞的延伸,六腑合穴与五输穴之合穴大多重合,将故分取合俞与合输配合运用是标本兼治之法。

4 针灸

《灵枢·周痹》云:“刺痹者,必先切循其下之六经,视其虚实,及大络之血结而不通,及虚而脉陷空者而调之,熨而通之。其瘈坚,转引而行之”。指出了针刺痹病首先要诊查经脉,分清虚实,再采用针对性的措施进行治疗。《黄帝内经》治痹的治疗手段,首选针刺,其次为艾灸,以及针、灸、药多法并用[12]。

4.1 针具 现代针具由《黄帝内经》“九针”发展而来。三棱针的刺血疗法、小针刀疗法和毫针常规针刺在肩痹的治疗中发挥着重要作用。《灵枢·官针》云:“病在经络痼痹者,取以锋针。病痹气暴发者,取以员利针。病痹气痛而不去者,取以毫针”。可见选用合适的针具是痹病治疗的第一步,具有严格的标准。锋针:长一寸六分,针身圆柱形,针头三面刀刃,类似后世“三棱针”。主要用于泻热,出血,主治热病,肿痛。对顽固难除的痹病,选用锋针,有利于逐邪外出。员利针:长一寸六分,针身较细,针头呈圆形且锋利,中部微大。可以深刺,剖割排脓,也适宜治疗突发的急性痹证。类似后世的“小针刀”。毫针:长三寸六分或一寸六分,针身细如毫毛,针尖圆锐如虫喙。适用于临床一般痹痛病症使用。

4.2 针刺手法 针刺手法要求轻巧柔和,使针感持续发挥作用,提高止痛的功效。如《灵枢·九针》提到:“痛痹……为之治针,令尖如蚊喙,静以徐往,微以久留”。可运用寒热补泻手法、呼吸补泻、左右远近分别施针和留针。补泻时机应以候气为法。候气以营卫来去决虚实。《灵枢·卫气行》指出“刺实者,刺其来也;刺虚者,刺其去也,此言气存亡之时,以候实虚而刺之”“病在三阳,必候其气之加在于阳分而刺之;病在于阴分,必候其气之加在于阴分而刺之”。要针对患者体质施术。刺血法无论寒热皆可运用,燔针劫刺适用于寒症、体质壮实者,这2种方法蠲邪速效,刺激较为强烈。又有“刺布衣者,以火焠之;刺大人者,以药熨之”指导原则。对体质较弱,惧怕针刺的人应避免给予强烈刺激,对王公大人运用药熨的方法,体力劳动者可用火针。

4.3 灸法 灸法是应用艾绒或其他某些材料通过烧灼、熏熨等直接或间接刺激体表的穴位或特定部位,达到预防、治疗、保健、康复目的一种重要传统外治方法。灸法可散寒通络,又可祛风和营,适用于治疗痹病以寒邪为患,偏于阳虚者[13]。《黄帝内经》中灸法包括艾灸和药熨法,主要对治寒痹。艾灸法散见于各腧穴针法灸法之中,以王冰注文为主,介绍各穴灸治壮数,如《气府论》云:“肩贞可灸三壮、肩髎可灸五壮”等。药熨的具体方法是用淳酒、蜀椒、干姜、桂心和白布、棉絮共煮,制成治疗巾,在针刺之后立即覆盖用火烤热的布巾,以使“内热”,达到治疗效果。寒痹之症可刺灸并用。《灵枢·禁服》指出“盛则泻之,虚则补之,紧则先刺而后灸之”,“脉血结于中,中有著血,血寒,故宜灸之”。针刺与灸疗并用更易使温热之力透达脏腑,可以提高沉寒痼痹的疗效。

5 小结

痹病是一类具有相同特点和规律的疾病,凡以外邪侵袭,导致经脉痹阻,发生疼痛、麻木、拘挛、肢体活动障碍等表现的疾病均可归入“痹病”这一范畴。《黄帝内经》中痹病的分类较为复杂,为便于临床运用,肩痹根据病邪性质不同可分为行痹、痛痹、着痹、热痹,根据病位部位深浅不同可分为肌痹、筋痹和骨痹。

《黄帝内经》中与肩痹相关的经络包括手三阴三阳经脉、络脉及经筋,主要有手太阴肺经、手阳明大肠经和手太阳小肠经。手厥阴心包经和手少阴心经的肩部病候较少,且以上肢肘部远端为主。整体来看,所涉及的经络以阳经为主。《黄帝内经》时代的痹病以寒湿之症居多,这可能与当时的自然环境和人们的生活条件有关,治疗上积极抗邪,治疗以温、通为主,注重调和营卫,鼓舞阳气。

肩痹的取穴已较明确统一,运用的肩部腧穴主要有肩髃、肩贞、阿是穴,远取以该经五腧穴之输穴或合穴为主,具有取穴简便、整体统一的优点。以痛为输的取穴法在痹病的治疗中尤为适用,成为后世“阿是穴”的理论先导。治疗以针刺为首选手段,针对不同病症综合运用多种方法,体现了治法的灵活性和多样性。

经络辨证体现了辨位论治的理念,“辨位”奠基于总体研判患者的整体身心体系,主要从患者病变部位入手,“论治”则依据“辨位”结果作出治疗方式的选择[14]。后世治疗肩痹,重视病变部位的经络归属,施以针对性的治疗,皆源自《黄帝内经》相关论述。同理,肢体痹的治疗,遵循这一规律,凡肩肘、髋膝,皆可循经而治。明清时期五输穴、交会穴、和八会穴在针灸治疗痹证中运用广泛,当今临床治疗痹症选穴规律基本是,病在上肢,多取曲池、合谷、外关、手三里等;病在下肢,多取环跳、阳陵泉、足三里、阴陵泉等[15]。可见《黄帝内经》思想的影响极为深远。

痹病具有广泛的归类范畴,目前肩痹的分类存在多种不同的方法,对痹症、痹证、痹病的定义和范围不甚清晰,运用不统一等。越来越多的学者认识到,针灸治病,涉及经筋病重在辨病位,以按部选穴为主,涉及脏腑病重在辨经络,以按经选穴为主[16]。这一诊疗思维模式正是从中医的整体观念出发,其虽未明言痹病之名,实则符合治痹之机。有关经筋病与脏腑痹的区别,亦可看做是肢体痹与脏腑痹之分别,其深入内在的联系和临床诊治規律,有待于系统的研究。

参考文献

[1]丁红昌.宋代以前“痹”病名实研究[D].北京:中国中医科学院,2012.

[2]田德禄,蔡淦.中医内科学[M].上海:上海科学技术出版社,2016:396.

[3]高树中,杨骏.针灸治疗学[M].北京:中国中药出版社,2018:42-53.

[4]周宁,邵彬,陈勇,等.冲击波治疗肩周炎的单盲研究[J].中国康复医学杂志,2009,24(6):537-539.

[5]人民卫生出版社整理.黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社,2015:469.

[6]人民卫生出版社整理.黄帝内经灵枢[M].北京:人民卫生出版社,2015:414.

[7]陈传榜,李满意,王淑静,等.肩痹的源流及相关历史文献复习[J].风湿病与关节炎,2015,4(12):49-56.

[8]赖雪燕,张嘉玲,祁冀,等.针灸治疗肩周炎的临床临床研究文献计量学分析[J].西部中医药,2014,27(9):68.

[9]郑龙飞,贺娟.《黄帝内经》重阳思想及其影响下的疾病观[J].北京中医药大学学报,2017,40(1):9-12.

[10]李承球.肩周炎的治疗现状和命名商榷[J].颈腰痛杂志,2004,25(3):143-144.

[11]李顺保.黄帝内经针灸学之研究[M].北京:学苑出版社,2013:117.

[12]文彬.先秦两汉时期中医痹病证治特色初探[J].湖北中医药大学学报,2017,19(4):55-58.

[13]吴焕淦,刘慧荣,马晓芃,等.灸法学[M].上海:上海科学技术出版社,2016:2.

[14]任秀梅.中医针灸哲学思想源起与辨思[J].中国针灸,2017,37(12):1323-1327.

[15]Wu X,Li Y,Zhu YH,et al.Clinical Practice Guideline of Acupuncture for Bell′s Palsy[J].World J Tradit Chin Med,2015,1(4):53-62.

[16]陈采益,徐斌.基于区分经筋病症与脏腑病症进行针灸辨证论治的思考[J].中国针灸,2017,37(10):1105-1107.

(2019-10-05收稿 责任编辑:王明)