《礼记.乐记》“人性”论疏衍

2019-09-10孟冬冬

孟冬冬

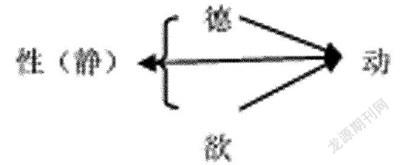

[摘要]《礼记.乐记》是中国古代思想领域的重要典籍,其“人性”论具有深刻的历史意义。《乐记》将“静”作为人性的本来状态,既实现了对儒家“性相近”思想的具体化,也优越于性善、性恶的片面认知。同时,《乐记》将“德”与“欲”视作人性之“动”的表现,并承认“动”是“静”的特殊展现形态,二者无价值论层面的优劣之分。《乐记》将性、情、德、欲等而视之的根源在于,它把“感于物而动”视作人性的必要组成部分,这在某种程度上是对“以类相动”思维模式的向内式拓展。

[关键词]《乐记》;人性;静;德;欲

[中图分类号]B22

[文献标识码]A

[文章编号]1000-3541(2019)01-0045-05

古往今来,人类孜孜探求的终极谜题,无外乎“人是什么”“人从哪里来”“人如何生存”之类。如果从哲学角度言之,本体论问题和人性论问题是人类无法回避的探索对象,西方哲学家从柏拉图、亚里士多德到海德格尔、萨特都提出过属于自己的回答。相比之下,中国哲学(除了道家以外)似乎更加关注“生存”状态,而对“存在”本身缺乏理论言说。即便如此,我们还是可以发现一些中国哲学进行理论建构的努力,而这种努力的最初策源地无疑应回溯到作为轴心时代的先秦社会。在先秦哲学中,天道与人性是各派思想家最为关注的两个方面,相比于天道的抽象性和不可言说性,人们更加愿意讨论人性,并逐渐形成以儒家人性论为基础的宏大思想体系,笼罩当时而荫及后世。先秦之后,随着人们宇宙观念的不断成熟,对“天”“道”“天道”的追问更进一步朝着“人性”方向滑移,这种状况经魏晋玄学的淬炼,到宋明理学这里建构成了蔚为大观的人性论体系。徐复观云:“人性论不仅是作为一种思想,而居于中国哲学思想史中的主干地位,并且也是中华民族精神形成的原理、动力。要通过历史文化以了解中华民族之所以为中华民族,这是一个起点,也是一个终点。”[1](p.2)诚如所述,考察并梳理“人性”论内涵及历史沿革,应该是我们更充分地体认民族文化的基础,也是对思想史、美学史乃至文学史进行考镜源流的基本要求。《礼记.乐记》在中国思想史和美学史具有独特地位,它“不但是第一部最有系统的著作,而且还是最有生命力、最有影响的一部著作”[2](p.202)。对于《乐记》,以往的研究已经汗牛充栋,但据笔者所见,研究者对其人性论的开掘还有待深入,往往忽视它在中国人性论史上的应有地位,因此,本文拟以《乐记》中的人性论问题为考察对象,试图爬梳其理论内涵,进而影显其历史意义。

一、性静与性动

讨论《礼记.乐记》“人性”论的问题,首先应该解决的是它的产生年代、作者及版本等问题,这样才可以对其理论的形成过程及其历史地位有准确的判断。对于这些问题,历来都是学界争议的热点。从1943年郭沫若《公孙尼子及其音乐理论》一文发表开始,徐复观、蔡仲德、蒋孔阳、吕骥、李学勤等学者都陆续展开讨论,李学勤先生在《周易溯源》一书中继承了郭沫若的观点,认为《乐记》的作者是公孙尼子,但同时又认为公孙尼子应该是七十子的弟子,为战国初期人物,其年代应在子思之后,孟子、荀子之前[3](p.109-120)。这一观点目前在学界具有一定的说服力,因此,本文从此说。另一个争论的焦点是《乐记》的版本问题,产生分歧的原因是历史上这方面的记载十分有限,历代研究者所依凭的文献只有《汉书.艺文志》中的一段话:

自黄帝下至三代,乐各有名。孔子日:“安上治民,莫善于礼;移风易俗,莫善于乐”,二者相与并行。周衰俱坏。乐尤微眇,以音律为节,又为郑卫所乱,故无遗法。汉兴,制氏以雅乐声律,世在乐官,颇能纪其铿锵鼓舞,而不能言其义。六国之君,魏文侯最为好古,孝文时得其乐人窦公,献其书,乃《周官●大宗伯》之《大司乐》章也。武帝时,河间献王好儒,与毛生等共采《周官》及诸子言乐事者,以作《乐记》献八佾之舞,与制氏不相远。其内史丞王定传之,以授常山王禹。禹,成帝时为谒者,数言其义,献二十四卷记。刘向校书,得《乐记》二十三篇,与禹不同,其道浸以益微。[4](pp.1711-1712)

由于古文在语法及行文上的特殊性,对这段文字的理解亦存在不同,笔者同意著名音乐理论家吕骥的观点[5],他由《艺文志》中“与禹不同”这句话,认为《乐记》当存在两个版本,一个为河间献王刘德所撰,经王定、王禹的传授, 最终献于成帝,在《艺文志》中有《王禹记》(已亡佚),应该便是刘德所撰《乐记》;另一个当为《公孙尼子》28篇,后经刘向校定为23篇,而收入戴圣《礼记》中的为前11篇,后12篇在刘向《别录》中只存其目。

客观而言,先秦时期的很多典籍如《乐记》《孟子》《性自命出》等,都有大量关于人性问题的记载,并在它们的理论体系中占据相当比重。如果对这些思想进行溯源的话,直接源头应该是孔子“性相近也,习相远也”的人性认知。一般情况,我们习惯上将孔子思想分作内圣与外王两个层面,前者属于对君子人格的锻造,后者属于士人干预社会,安邦济世的努力。现存《论语》中收录的孔子讨论“性”的文字并不多,其重要的观点是《阳货》篇提到的“性相近也,习相远也”说法,主张人的本性相似,而后天養成的习气会有很大差异,这一观点与战国楚简《性自命出》中“四海之内,其性一也”的论断较为相似。除此之外,《论语》并无对于性的过多记载,这段话中也并未表现出孔子对“性”的建构,性的本源、表现、发展等都没有涉及。

即便如此,孔子却为后来言性、论性风潮的流行起到重要作用。其中较突出者当属《乐记》,《乐记》认为:“人生而静,天之性也”(《乐本》),“乐由中出故静”(《乐论》),孔颖达对上述观点的解释是“言人初生未有情欲,是其静”[6](p.1529)。即是说《乐记》将“静”视作人性的本然状态,通俗而言,《乐记》认为,人性就相当于一个蕴蓄丰盈的水库,内容广大而又波澜不惊,其中既有可能包含鱼龙珍宝,也必然含有泥污菌藻,其最终的呈现形态并不取决于将之状态,而在于闸门开启之后,不同沟渠的走向。因此,《乐记》中就蕴含最朴素的动静辩证法,当人性处于原初状态时为“静”,当其处于变动状态时,则体现为“德”和“欲”(将在下文论及)。《乐记》的这种特殊人性论在同时代的其他典籍中亦有体现,上海博物馆藏楚简《语丛二》1:“情生于性。”8:“爱生于性。”10:“欲生于性。”20:“知生于性。”23:“慈生于性。”25:“恶生于性。”28—29:“喜生于性,乐生于喜,悲生于乐。”30—31:“显生于性,忧生于显,哀生于忧。”32:“惧生于性。”34:“强生于性。”36:“弱生于性。”[7](p.49)就目前的研究成果而言,很多学者认为,《语丛》汇集的应该是孔孟之间的思想,因此,其与《乐记》在产生时代上存在交叉关系,又结合《乐记》对“人生而静”的认识,可以认为二者的关系当更为密切。在它们看来,性与情欲的关系绝不是互相排斥、势如水火的,人类一切情感的来源都是性,它貌似一个先验的抽象存在物,蕴含各种潜能而又独化、自生。这种独特的人性论在先秦时期是迥异于孟子、荀子的第三条路线,也是与孔子“性相近”观念最为契合的思想。

一直以来,人们谈到人性论后续发展的时候,或者称赞思孟学派的性善说,或者佑护荀子惊世骇俗的性恶论,对《乐记》则带有漠视态度。事实上,《乐记》对人性问题的看法,其讨论的广度及言说的深度都丝毫不亚于前两者, 甚至对他们的理论起到启发或开启的作用。对此,直到宋代,理学家才对此给予较公允的论断,“二程”直言:“《礼记》除《中庸》《大学》,唯《乐记》为最近道学者,深思自得之”[8](p.6),这种认识的潜台词是基于《乐记》的人性论贡献。众所周知,宋代理学的重要组成部分恰是心性之学,无论以“二程”、朱熹为代表理学家阵营,还是以陆九渊为主导的心学阵营,在重视心性这一点上都是相似的,二者仅是在对待心与理的主次关系上有所差异而已。张载说:“赤子之心,人皆不可知也,惟以一静言之。”[9](p.255)这里对“赤子之心”的强调就与《乐记》说的“人生而静”如出一辙,同时,理学作为发展了的新儒学,也必然要在原有基础上有所深入,这又表现为对《乐记》“德者,性之端也”的丰富和明确,对此,程颢在《颜子所好何学论》中便直言:“真而静,其未发也五性具焉,曰仁义礼智信”[10](p.577),对此,朱熹的解释是“五性便是真,未发时便是静”[11](p.775)。很显然,理学家对性、静、德之间的关系做了进一步理顺,按照他们的逻辑,人性本静,静是性之根本,德与静具有天然的一致性,潜藏于人性中未被开发形态就是“静”,一旦向外投射变成有形之物就是“德”。可以说,理学家以他们特有的哲学思辨习惯,将这三个概念的关系进行了看似圆满的解决,尽管其中不无过度阐释的嫌疑(事实上, 这恰是理学家的一贯做法) , 但却使我们看到了《乐记》人性论的持续而强大的影响力,也确证了它对理学的真正作用。

在《乐记●乐本》中紧承“人生而静,天之性也”是这样一段话:“感于物而动,性之欲也。物至知知,然后好恶形焉。好恶无节于内,知诱于外,不能反躬,天理灭矣。夫物之感人无穷,而人之好恶无节,则是物至而人化物也。人化物也者, 灭天理而穷人欲者也。于是有悖逆诈伪之心,有淫佚作乱之事。”如果对这段话详细分析,就会发现《乐记》的人性观是十分辩证的。在承认静在人性中的根本地位之外,亦给“欲”留下了一定空间,受到外物触动而产生内心波动是人性的必要组成部分,对此不应该否定,也无需逃避。就是说,静与欲之间应该是辩证统一的,合理而正面的行使仁义礼智信的“欲”就是“德”,反之,放纵而不加节制的“欲"则会惑乱人心,前者是值得肯定的,后者才是实行礼教、乐教的主要对象。就是说,《乐记》认为合理的欲望是正常的,由欲望而产生的好恶之情也可以理解,但对欲望及好恶不加反思则不可原谅,这也是导致人的天性泯灭的最终原因,基于如上考虑,它才最终担忧一旦人心过分受外物牵累,则必然会有“灭天理而穷人欲”的现象发生。很显然,在这段话中已经可以明显看到宋明理学的影子,“穷天理,灭人欲”的观点呼之欲出。不同的是,相比于宋明理学家过于机械的对人欲的否定,作为这种观点策源地的《乐记》则更为辩证而温和,“欲”虽是对“静”的否定,但却是人性中必要组成部分,忽视这一点就必然有僵化、机械的嫌疑。这一观点在战国时期并非孤立,《性自命出》(简1)中“喜怒哀悲之气,性也”说的也是这个意思。因此,作为儒家早期人性论的建构者,《乐记》构筑了“性”“静”“德”“欲”的严密体系,以图示表示如下:

用现代哲学的观点言之,静是相对的,动是永恒的,赤子状态的静态人性毕竟是理想状态,人性的动态发展就外化为德和欲,这也就是《中庸》篇所强调的“天命之谓性,率性之谓道”。与“德”相比,“欲”不够纯粹也不够高尚,其中已经蕴含滑向情欲、悖逆、伪诈、淫佚的潜能,但有节制的“欲”也是需要肯定的对象,这恰是《乐记》思想体系的可贵之处。

二、乐:性与德一致性的载体

诚如所述,性、静、德、欲等概念在《乐记》中频繁出现,而且这些概念之间并非各自为战,它们往往互相联系。下面要深入解决的问题是性与德之间的关系,《乐记》称:““德者,性之端也”(《乐象》),“人生而静,天之性也”(《乐本》),“德音之谓乐”(《魏文侯》),“宽而静……宜歌《颂》;广大而静…宜歌《大雅》….正直而静….宜歌《风》”(《师乙》)等,总观这些零散的言论,会发现《乐记》侧重通过论乐的方式将性与德的问题勾连起来。需要指出的是,《乐记》中所言之“德”应属于儒家一系,儒家之“德”较之道家的自然德行,更加强调伦理性内涵,它既是人的一种内在良知,也是展现于外在的行为准则,因此,《说文》解释称:“外得于人,内得于己也”[12](p.502),就是从内外结合的角度对它进行认知,在儒家看来,内外的不统一就是背德的表现。实际上,这种状态过于理想化,人性的复杂性往往会使内在的道德律令与外在的礼制规范产生一定程度的背离,从而导致内与外的不一致性,因此,所谓礼崩乐坏乃至国破俗异,其最终根源都可以归结于此。“德“字在甲骨卜辞中已经出现,在《尚书》的《皋陶谟》《益稷》《盘庚》等篇目中也有多处对其意义的解释,甚至有将“宽而栗,柔而立,愿与恭,乱而敬,扰而毅,直而温,简而廉,刚而塞,强而义”目为“九德”的说法。到了战国时期,社会道德的失范已经成为普遍现象,这种背景下单纯依靠外在规约所起的作用已经微乎其微,所以,儒家更加强调由内而外的道德塑造,在他们看来社会的和谐程度取决于修身达到的高度,因此,内在的道德培养愈发在理论层面被重视起来,成书于战国初中期的《五行》篇言:“仁形于内谓之德之行,不形于内谓之行;义形于内谓之德之行,不形于内谓之行;礼形于内谓之德之行,不形于内谓之行;智形于内谓之德之行,不形于内谓之行;圣形于内谓之德之行,不形于内谓之行。”[13](p.149)这里谈到的“五行”即仁、义、礼、智、圣,当它们内化于内心之中就构成“德”的组成部分,因此,德成为一种内在的人性自觉,并且在儒家体系中其内涵也逐渐被固定下来。

与这种潮流相一致,《乐记》对内在道德也异常关注,并通过论乐的方式,将性与德的关系进一步明朗化,从而使这种关系更具哲学色彩。《乐记》称“致乐以治心”(《乐记●乐化》),说明乐是直接与心性相关的,同时儒家通过乐与声、音的对比,认为乐与它们的最大不同点不仅仅在于形式的和谐,更在于内容方面的雅正,并将乐与德相联系,“乐者,所以象德也”(《乐记●乐施》)、“德音之谓乐”(《乐记●魏文侯》)。同时,我们经常会被《樂记》所谓“乐者,乐也”的表述迷惑,认为它强调了感官的审美愉悦,这种看法不免断章取义,事实上,联系《乐记》对乐与德关系的强调,就会发现《乐记》所强调的快乐绝不是无功利的快乐,而仍然是“发乎情,止乎礼义”“孔颜乐处”层面的道德性欣赏。《乐记●乐言》称“先王(制乐)本之情性”,这里谈到了乐与性之间的关系,认为性是乐的根本,与此同时,在《乐象》篇中又称“德者, 性之端也。乐者,德之华也”“乐章(彰)德”,对于“端”,清人孙希旦的解释为“端,犹孟子言’四端’之端。性在于中,而发而为德,德者,性之端绪也”[14](p.1006) , 指出德是乐的根基,乐是德的外显,结合上文谈到了性与德之间的关系,可知《乐记》实际上潜藏着“性—德—乐”的艺术发生观。

与此同时,这个图示又不是单向度的,《乐化》篇称“致乐以治心,则易、直、子、谅之心,油然而生矣。易、直、子、谅之心生则乐,乐则安,安则久,久则天,天则神”。将这段话与《论语》“兴于诗,立于礼,成于乐”的表现相互参看意思就非常明显了,乐与诗、礼相比较,其对人心的作用更突出,虽然它不如诗歌那样具体可感,也不像礼法那样充满强制性,但却可以通过潜移默化、润物无声的方式促使平易、正直、慈爱, 诚信之道德的产生,进而使人的内心安定、平和,最终达于天理、锻造人性,所以,这一过程又蕴蓄着“乐—德—性”的艺术功能论。

客观来讲,关于乐与德关系的论述在先秦文献中已普遍出现。《尚书.尧典》(一为《尚书●舜典》)记载作为典乐官的夔对贵族子弟进行音乐教育的目的就与“直而温,宽而栗,刚而无虐,简而无傲”相关,《周礼●大司乐》更是主张以“乐德”教国子,使他们具备“中、和、祗、庸、孝、友”[15](pp.325-327)的品质。这种观念在春秋时期亦被进一步强化,《左传●襄公十一年》载,晋国大夫魏绛以“乐以安德”劝谏悼公居安思危,《国语.晋语》载晋平公时师旷以乐的“耀德”“风德”属性让平公洁身自好,而最为人熟知的则是《左传●襄公二十九年》记载的吴公子季札来访鲁国时一系列“以乐观德”的音乐实践。实际上,乐与人性道德的关系也并非一下子达成,有学者通过对《吕氏春秋.古乐》篇“乐德”谱系的考察认为,禅让制产生以后,“乐德”的内涵是沿着“天(帝)德—君德—人德”的演化路径发展的,乐由原来表扬神秘天帝德行,发展为表扬现实君主,进而逐渐滑移到与普通人的道德相关[16]。以此观之,上面谈到的《周礼》《国语》《左传》中关于乐与德.关系的论述实际上应该属于人德阶段,这些都构成了《乐记》“乐以象德”思想的理论基础。但是,仅限于这一层面来谈乐与德的关系不够全面,也不够彻底,故此《乐记》创造性地将“性”加入这一体系,并以之为起点构成了较为全面的艺术发生论和艺术功能论,从而使看似松散的道德性美学具备了理性和思辨性内涵,这无疑是《乐记》的重大贡献。

三、“以类相动”:人性与物性

《乐记●乐言》言“夫民有血气心知之性,而无哀乐喜怒之常,应感起物而动, 然后心术形焉”,这段话有两处需要注意:第一,它提到人的“血气心知之性”。按照清人戴震的解释,“血气心知,性之实体也”[17](p.175),认为血气和感知外物的本能是人性的组成部分,那么,这里的“血气”到底是什么呢?它是构成人体的物质性存在,血是其中的可见成分, 气则是让人区别于其他动物而具有觉性和悟性的形而上存在,刘师培称:“有觉性者,具有血气者也。”[18](p.100)因此,《乐记》将“血气”视作人的本性与上文谈到的将“静”“德”看成本性是不矛盾的,“血气”是人性存在的物质基础,“静”“德”则是人性的精神属性和存在形态。与此同时,“心知之性”的意思应该是感知万物的本能,这与“静”“德”“欲”也不相矛盾,它侧重说明心性的运行方式,即正是由于这种本性的存在,才使人性体现出动静结合的状态,才使本性之“静”外化为“德”和“欲”。另外, 综合“人生而静,天之性也”“德者,性之端也”“民有血气心知之性”三段表述,可以见出前两者所讨论的对象重在普遍、抽象的层面,而后者则强调“民”,从而带有鲜明的具体性, 其更加偏重现实物理层面的人性具体构成和运行机制。这表明《乐记》对人性的认知是从形而上和形而下两个层面全方位进行的。

需要注意的第二个方面(也是这部分重点讨论的)是“应感起物而动”。在以往研究中研究者往往将之简单地归人“感物说”或“物感说”的范畴,这种说法固然没有问题,但不免缺少整体性。联系《乐记》对“心知之性”的论述,可知《乐记》将感知外物视为人的本性之一,那么这就为“应感起物而动”或“感于物而动”找到了人性论的基础,从这个意义上说,《乐记》的“感物说”是以人性为基本起点的。实际上,这种独特的“感物说”的内在基础是中国源远流长的“以类相动”思维方式,只不过《乐记》还原了这种思维方式的人性依据。原始先民在与自然相处的过程中,往往会以万物有灵的态度看待外在世界,以己度人、以己度物成最早期的宇宙想象,于是人與物之间就存在天然的联系。事实上,中国哲学恰是建基于此,儒家将松柏与人格相比附,将流水与时间相勾连,道家更是将自然而然视作人德秉承天道的依据。对这种思维方式的理论运用莫过于《易经》了,以阴阳二爻代表天地,同时用三画卦代表天、地、人“三才”,用最基本的八个卦象象征天、地、风、雷、水、火、山、泽,于是《周易●系辞》总结称“仰则观象于天,俯则观法于地……近取诸身,远取诸物,于是始作八卦”,通过“观物取象”的方式“以通神明之德,以类万物之情”,很显然早在传说中的伏羲时代人们就已经注意到“身”与“物”的内在一致性,并期望实现二者的联动。与之类似,《乐记》主要通过声音与人之性情的关系进一步讨论“以类相动”规律,《乐象》称“凡奸声感人,而逆气应之。逆气成象,而淫乐兴焉。正声感人,而顺气应之。顺气成象,而和乐兴焉。倡和有应,回邪曲直各归其分,而万物之理,各以类相动也”,就目前可见的资料而言,这是“以类相动”概念的第一次明确提出。

按照这一逻辑,《乐记》又从两个维度将之具体化,第一个层面是音乐与政治之间的互动关系。《乐记》强调“声音之道与政通”,将音乐的“安以乐”“怨以怒”“哀以思”的不同形态与不同的社会状况相勾连。事实上,以音乐看待政治成败也并不是《乐记》的独创,早在春秋时期就已被广泛接受。比如,《左传●襄公十八年》载, 师旷听“南风不竞,多死声”而推知“楚必无功”;《左传.文公七年》载, 郤缺以“九功之德皆可歌也”向赵宣子讲解治国的道理,这些主张的前提是乐、德、政之间的一致性。第二个层面是音乐与百物的一致性。《乐记●乐论》篇言:“大乐与天地同和”,《乐记●师乙》篇称:“夫歌……己而天地应焉,四时和焉,星辰理焉,万物育焉”,这种效果的发生源于《乐记》中含有一个相对严密的天人系统及五行观念体系,在《乐记●乐本》中就已经明确指出:“宫为君,商为臣,角为民,徵为事,羽为物”。五行观念在春秋时代已经开始盛行,《乐记》的上述表述说明它也是在这一思想的笼罩之下建构理论体系的,或者说,它本身就参与了这一体系的构建。这种观念在汉代《乐纬》中被进一步延展开来,《乐纬●动声仪》言:“宫为君,君者当宽大容众,故其声弘以舒,其和清以柔,动脾也。商为臣,臣者当以发明君之号令,其声散以明,其和温以断,动肺也。角为民,民者当约俭,不奢僭差,故其声防以约,其和清以静,动肝也。徵为事,事者君子之功,既当急就之,其事当久流亡,故其声贬以疾,其和平以功,动心也。羽为物,物者不齐委聚,故其声散以虚,其和断以散,动肾也。”[19](p.542)在这段文字中,明显可以看出《乐记》影响的痕迹,只不过《乐纬》在此基础上,进行了更为全面的五行体系构建,至此,五气、五声、五事、五脏形成互相联系的统一体,表明汉代音乐领域的五行观念已经逐渐走向成熟,也预示着“以类相动”思想的逐步完善。甚至可以认为,《乐记》《乐纬》对“以类相动”思想的持续构建,超出音乐的藩篱而具有更广泛的影响力,较突出者比如东汉的《太平经》,作为道教的第一部系统性典籍,其对道教后来的发展具有奠基性意义,同时它也是时代思想倾向的某种折射,与此相关的论述如“物以类相感动,王治不平,本非独王者之过也”"[20](p.34)“凡事各以类相理…夫皇天署职, 不夺其心,各从其类,不误也;反之,为大害也”[20](pp.88-89)“故作《太平经》一百七十卷,象天地为数,应阴阳为法,顺四时五行以为行,不敢失铢分也”[20](p.709)。从中可以看出,“以类相感动”“以类相理”等思想已经成一种基本世界观。限于篇幅,汉代以后相关思想的梳理不再赘述。

《乐记》在标举“以类相动”的同时,其最大的贡献就是将之与人性相互结合。人性本静,但却并非空无一物,德、欲、血气、心知(感知事物的本能)都内蕴其中,当遇到外物,且与外物产生某种共鸣时,静就变成了动,由此人才成为具体的人,进而以音乐为代表的各种艺术便成为人性的外在展现。在这一过程中,人性、艺术、万物之间构成了互相交织的价值连续体,使《乐记》的人性论达到浑融的境界。

综上所述,《乐记》如同中国思想领域的巨大宝藏,其中不仅蕴含着我们熟知的一系列美学思想、艺术观念,还包含着形而上层面对人性和生命的最早叩问。其人性论思想不仅向我们展示出先秦思想的博大精深,还拓展了我们对中国人性问题的固有认知,在性善、性恶的维度之外,诠释了人性理论更为多元的一面,并以其严密的逻辑性论证使这种观念变得充实而合理。

[参考文献]

[1]徐复观.中国人性论史[M].长沙:湖北人民出版社, 2002.

[2]蒋孔阳.先秦音乐美学思想论稿[M].北京:人民文学出版社,1986.

[3]李学勤.周易溯源[M].成都:巴蜀书社, 2006.

[4]班固.汉书[M].北京:中华书局, 1962.

[5]吕骥.关于公孙尼子和《乐记》作者考[J].中国音乐学,1988(3).

[6]阮元.十三经注疏[M]上海:上海古籍出版社,1997.

[7]刘信芳.孔子诗论述学:上海博物馆藏战国楚简[M].合肥:安徽大学出版社, 2003.

[8]卫是.礼记集说[C]//影印文渊阁四库全书本:第117册.北京:北京出版社, 2010.

[9]张载.《张载集》之《经学理窟●诗书》[M].北京:中华书局,1978.

[10]程颢,程颐.二程集[M]上海:上海古籍出版社, 2000.

[11]黎靖德.朱子语类[M].北京:中华书局, 1986.

[12]段玉裁.说文解字注[M]上海:上海古籍出版社,1988.

[13]荊门市博物馆.郭店楚墓竹简[M].北京:文物出版社, 1998.

[14]孙希旦.礼记集解[M].北京:中华书局, 1989.

[15]杨天宇.周礼译注[M].上海:上海古籍出版社, 2004.

[16]韩伟.《吕氏春秋》乐论思想疏证[J].陕西师范大学学报,2014(4).

[17]戴震.《戴震全书》六《孟子字义疏证》卷中[M].合肥:黄山书社, 1995.

[18]刘师培.清儒得失论[M].长春:吉林人民出版社, 2013.

[19][日]安居香山,中村璋八.纬书集成[M].石家庄:河北人民出版社,1994.

[20]王明.太平经合校[M].北京:中华书局, 1960.