七十二道拱门的生与死

2019-09-10刘宏韬

当我站在村中央那两面墙的残垣面前时,我没想过会是这样的结果。或许应该说,现实比我想象中的还要残酷,因为,在传闻中神秘而又富有传奇性的七十二道拱门已经看不到任何的痕迹了。

(一)

龙岸镇高安村龙寨屯有过一个具有七十二道拱门大庄园的消息,是我在2018年四月拜访榕山村白牛屯刘立基老师时得知的。我到他家里拜访的时候,他无意中提到那个他孩提时生活和读书过的地方,并且在我临走时送了一本他自己撰写的回忆录。在他的话里和书中,那七十二道拱门神秘而又极具传奇性,它们姿态各异,优哉游哉地立于园中,迷惑着世人。之前我所能把七十二这个数字联系起来的,就是那位大闹天宫的齐天大圣,他既能上天入地,还有地煞七十二种变化。自此对我而言,七十二这个数字又多了一种意义,而那座神奇的庄园也在我的脑海里挺立起来了。

位于现罗城县龙岸镇龙寨村的刘氏庄园曾经占地五六十亩,其中房屋建筑占地十一二亩,是由广西武宣人刘子茂的父亲刘达三始建的。根据刘达三的墓碑记载,他的两个儿子分别参加过镇压太平天国起义和中法战争,并获得朝廷赏功封官,另外两个儿子也都雨露均沾地得到朝廷赏赐的功名。在那个交通不便信息闭塞的清代同治初年,刘家是如何选中龙寨这个地方,又是如何举家搬迁过来的,只有他们自己知道其中的原因了。

按照一个标准足球场占地十一亩来计算,刘氏庄园比五个足球场还大,单单房屋建筑就有一个足球场那么大。这样一个豪华的大庄园,其中最让人津津乐道的就是七十二道拱门。据说庄园里房屋鳞次栉比,其间通行的道路更是蜿蜒曲折。如果没有里面的人带路,外人很容易在里面迷路。在这些建筑里面,隐藏着造型各异的七十二道拱门。这样的情况,不单单是白牛屯的刘立基老师说了,后来我向我父亲求证的时候,他也如此告诉我。我想,他们都是见识过,而且也是曾经在其中穿行过的。

据说刘子茂的儿子刘兆麟是陆荣廷手下的一个师长,但是照目前的记载来看,这个名头多半有挂羊头卖狗肉之嫌。民国二十四年(1935年)潘宝箓编纂的《罗城县志》记载,1921年的时候,外号水机关的刘兆麟跟同伙刘长毛、周羊头等人带领千多人占据罗城县城,并被推为县长。刘兆麟不久之后因与其叔刘炳权、刘炳刚产生矛盾,被其叔联合击败,不得不退回龙岸。就在那两三年间,刘氏叔侄在罗城明争暗斗兵戎相见,无辜百姓遭殃甚多。

当李宗仁与沈鸿英、陆荣廷之间的新旧桂系军阀在权力更迭之时,刘氏是属于失败的一方。新桂系的李宗仁和黄绍竑在1924年“联沈(沈鸿英)倒陆(陆荣廷)”,彻底将陆荣廷从广西政坛打倒。李、黄二人接着又反手一击,让猝不及防的沈鸿英吃了一记闷棍,彻底倒台。原先投靠陆荣廷和沈鸿英的刘氏叔侄因此被迫逃回到刘氏庄园中,但是新桂系却没有轻易就放过他们,一路追杀过来,并且趁着天黑之际将其团团围住。刘氏庄园的守军完全没有料到敌人来得那么快,等他们反应过来,新桂系的军队已经开始进攻了。

战斗一开始是僵持的,直到攻方从田里运来晒干的稻草,堆在围墙边上火攻,这样才最终突破了防守,攻进园中。庆幸的是,胜利的一方并没有大开杀戒,没有给我们后人留下一个饭后作为谈资的血案故事,他们只是将里面有价值的东西清扫一空,把头目予以正法。刘氏家族兵败,从此不复先前的风光,剩下老老小小艰难度日,让他们见证了后来更加残酷的命运。

在时代的变迁中,任何人都不能置身度外,桃花源中人只能活在纸上。陈寅恪先生曾经细致地研究过陶渊明那不到四百字的《桃花源记》,论证了那处“不知有汉,无论魏晋”的理想国,是以先秦时代百姓逃避战乱为原型,还确定了地点就在今西北一带。刘子茂一家或许认为地平原广的龙岸是家族兴盛繁衍生息的宝地,所以才不远迢迢地从武宣迁到贫穷落后的罗城来。只是他万万没想到,他家“其兴也勃焉,其亡也忽焉”。

如今的刘氏叔侄已经淹没在历史长河中,剩下的只有百姓口中的只言片语。说到底也还是他们不识时务,不知道时代潮流的汹涌。试想,城头变幻大王旗,但凡他们能够改弦易辙,如同1928年的东北大帅张学良一样,那么他家的故事必将给后人留下更多津津乐道的谈资。如果历史真是那样,或许长征的红军在经过广西时,也就跟刘家“打了交道”,甚至于到了昆仑关上,刘氏叔侄还能手刃几个东瀛来的人丹胡子。那样的话,或许书上会这样记录着:刘某某,广西罗城人,祖籍广西武宣,抗日名将……

(二)

我不知道刘家在后来的一段时间里是如何度过的,是否像灶中余烬,慢慢地燃烧,等待着添柴的机会。但是现实却没有再给他家这个机会。到了抗日战争后期,日本军队发动豫湘桂战役,进逼广西,时代的车轮再一次碾压到了龙寨的刘家身上。

1938年10月武汉沦陷以后,从武汉撤往后方的很多文人涌入桂林。到了1941年12月,香港沦陷,原先居留香港的文化人也涌向桂林。抗战时期桂林拥有出众的文化功能而成为与重庆、延安鼎足而立的抗战文化中心,并有“文化城”的美称。在桂林居留过的文人有郭沫若、茅盾、巴金、胡风、艾青、田汉、欧阳予倩、夏衍、端木蕻良、艾芜、邹韬奋、范长江、叶圣陶、丰子恺等,也包括今天罗城县龙岸镇的周钢鸣、黄金镇的曾敏之等人。

1944年9月,日本军队从湖南进入广西,桂林这座文化城危如累卵,各种机构部门开始了大撤退。安置有三百多名难童的广西临桂儿童教养院在第四任院长——罗城龙岸人黄鸥鹍的带领下,一路坎坷迁到了罗城,落地在龙寨的刘氏庄园里。一时间,三百多名难童聚集在曾经辉煌的大庄园中,开始了他们人生中一段不平凡的生活。

虽然说龙岸属于罗城县的主要粮食产地,但是在那个战争年代,粮食也仅能果腹而已。在那个粮食和物资都极度貧乏的时代,为了维持教养院的运行,黄鸥鹍不仅仅通过自己的兄长——当时的龙岸乡乡长黄子轩筹借粮食,甚至还一度将难童们散养到群众家中。这些做法在最大程度上保证了难童们得以生存,因而也在当时全国六十一个教养院(保育院)中创造了零死亡的奇迹。

难童们年纪小的五六岁,即便大一些也就是十四五岁。由于人多,加上当时的国民政府在财力物力上捉襟见肘,因此教养院日常的费用和消耗基本上都需要自己解决。孩子们在教养院里除了接受教育,还要自力更生。他们的课程有国文课、音乐课、英文课,更重要的是生存这一门课。他们自己种菜酿酒、砍柴烧炭,在龙岸街上成立缝纫组,甚至还成立了运输队帮商家运送货物……

日军侵入罗城的时候,一度向龙岸进攻。加之物资及粮食极度匮乏,当时的教养院便用化整为零的方式将难童们散入老百姓家中。虽然这样的日子是艰苦的,但也为日后一些难童们留居龙岸打下了基础。

教养院正厅的大门两侧写着这样一副对联:“用革命的理论教育孤儿,以慈祥的态度对待难童”;而国歌作词者田汉到临桂儿童教养院参观后也为其创作了院歌,歌中唱道:“我们的小肩头要担负天下的兴亡……莫辜负受难爹娘莫辜负国家的教养。”最终,人们用大爱兑现了对联上书写的内容,难童们也用自己的行动实践了院歌的期望。

根据罗城政协2015年编撰的《不可忘却的人间大爱》记载,难童们是1944年10月来到罗城的,直到1945年12月教养院撤回临桂。绝大部分的难童都跟随教养院迁回临桂,但也有一些难童散落到龙岸的各个村里由群众抚养。

通过照片,我看到一个熟悉的老院子,那里就住过一个叫何春余的难童。那个院子位于龙岸镇的物华村双降屯,我到过好几次,还曾经写过文章以作纪念。我那时站在院子里的时候,万万没有想到它居然还有这样的故事。现在回想起来,方才觉得这世间的万事万物无不有其根由,冥冥之中都有着千丝万缕的联系。1948年黄鸥鹍当选为罗城唯一的代表,在南京参加国民大会期间选出的国民政府副总统李宗仁,就是当年俘虏七十二道拱门主人刘兆麟的新桂系领军人。如果当年他不是胜利的一方,那么刘子茂的庄园就不可能成为黄鸥鹍他们后来的落脚之地。而李宗仁的夫人郭德洁,也正是临桂儿童教养院的名誉院长。历史长河中或明或暗的巧合,就像是一只无形的大手,将这世间所有的人和事,都若隐若现地连在一起。

从现有已经被岁月洇染的黑白照片中,依稀可见一些拱门当年的模样。然而它们仅仅存留在照片上,立在门楼间,立在人们眼前。当时的难童们穿着统一的服装,在房间里学习,蹲在地上吃饭,守在院子里等待村民来领养……他们是不幸的,但同时也是幸运的。他们的家破了,但是他们的国还在,他们有幸成为中国人民坚强不屈、百折不挠、奋斗不息历史中的一页。

据说有一位在二十一世纪初逝世的著名特型演员,也曾是龙寨难童中的一员,只可惜现在故人已逝,无从验证了。曾经在七十二道拱门里穿梭的难童们,如今有些已经长眠于尘土之中,尚在人世的也都已经垂垂老矣。同样,七十二道拱门主人的后裔也远离了这个地方。听村里的一位老人说,刘氏的后人前几年曾经回来探寻过。部分难童也曾经回来过,他们去看望那些待他们如亲生子女一样的父老乡亲,给长眠在这块土地上的黄鸥鹍扫墓。只不过他们再也见不到那华丽的七十二道拱门,剩下只有时光的梦影而已。

“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?”那七十二道拱门,嗅过多少妇人的胭脂香粉,经过多少兵弁的枪刀,听过多少儿童的琅琅书声,受过多少匠工的铁锤钢钎……我们今天脚下的这块土地,是否还记得在它上面发生过的一切?

(三)

1945年底,难童教养院回迁临桂后,剩下的桌椅设施无法带走,于是在村民的合力支持下,原地开办了一个小学堂,方便附近几个村屯儿童上学读书。当时由于人力、财力和物力之囿,学堂只开办有小学初级和中级两个班,教授语文和识字两门功课,课程主要有《新编国文》《增广贤文》《声律启蒙》。

罗城解放后,在实行土改政策的时候将刘家大院化整为零一栋栋一间间地分给老百姓,从此后老百姓就名正言顺地住上了原先地主老财的楼房。那私办的小学也就此不复存在,取而代之的是政府的公办学校。再后来,刘氏庄园里的楼房被它们的新主人拆掉了,建起砖瓦房,到了现如今,砖瓦房又拆掉了,又建起千篇一律的钢筋水泥楼房。

2018年4月,机缘巧合令我来到这岁月的迷宫中间。就在我不知所措时遇见村里一个老妪,向她说明来意,她便将我带到一户人家的后园。据她说,那里曾是刘家大院的守军营房。我尽力地辨别着,只看到几道破败的断墙围着一畦畦青菜。墙间的方窗隐约可见,房门空荡荡就像一张老掉了牙齿的嘴巴一样,空瘪无力在苟延残喘。青苔和野草就在烂砖破瓦上肆无忌惮地疯长,它们从来不懂得怜香惜玉,也不懂得闲情逸致。当年占地十一二亩的楼房庭院,如今就只剩下几段破烂的砖瓦。它们曾经是那样的高贵不可亵渎,但如今却只能作为菜地的边界在那里经受着日晒雨淋的炼狱。

在我走过的村间路边,还可以见到沉重的石门槛和石础,东歪西倒地躺在草丛中,如同奄奄一息将死之人一般。它们是否还记得那个烈焰冲天枪炮声呐喊声划破沉寂的夜晚?恐怕那时的它们也不知道,从刘家决定在龙寨安家的那个时候起,就注定它们只能走向灭亡了。当年,刘达三的儿子刘子俊参加湘军攻克天京(今南京)的时候,他望着屠城的熊熊烈火,一定不会想到一个甲子之后,同样的熊熊烈火会在他家燃起。

我想,再过几年,它们就会粉身碎骨沉入钢筋混凝土之中。如果它们能说话,一定会向我们哭诉世事轮回、悲欢离合。物且如此,人复何言?刘子茂和他的儿子刘兆麟,同样也是从那一夜开始再无消息。不论是肉体还是名号,都已在岁月的长河中泯灭殆尽。虽然后来刘家的后代还曾经回来过,但是能让他们看到的只有历史的碎片,或许连记忆都不是圆满的。这样的结果,不仅仅是针对刘家的后人,还有现在的人,他们能记得的是一块刻有摇钱树的石碑,记得的是乱长毛的说法,记得的是龙寨大庄园这个名字……

余秋雨先生说:文化在本性上是一种错位。两千多年前的秦始皇举全国之力建造阿房宫,姑且不说它是不是被项羽一把火点燃的,又或者根本没有修建起来,但是就算它如杜牧《阿房宫赋》里写的那样繁华,又能如何?到头来还不是也落得灰飞烟灭的下场?个人私欲的物质,每当朝代更迭的时候,往往会被捶个稀巴烂。只有那些建立在国家民族之上人民心中的东西,才能长存。我在想,这样的东西到底是什么呢?有人说过西方的东西之所以能保存那么长久,是因为他们的东西都是用石头构筑,而我们国家的都是用木头来建造,因而腐朽也就快得多。但是当我站在飘荡于空气中的七十二道拱门前的时候,我觉得要想得到答案就必须用心往深处看,看到最深处!

一个民族一个国家,如果没有自己的根,那么就是无源之水、无本之木。像那无根的浮萍,只能随波流荡,一阵风一把火就能让其无影无踪,再无痕迹。心里没有根,自然也就不知道自己从哪里来要到哪里去。

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”看不到过去,就想不到未来,就像前人说的“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下”。

英国的卡莱尔在1833年写到,世界历史是一部无限神圣的书,所有的人写下这部历史,阅读它,并且试图理解它,同时它也写了所有的人。那么一个人记忆,只是一种印记,人死神灭,印记就没有了。而文字,是全体人的记忆。但是永存不朽的也不是文字,而是我们灵魂深处的思想和信念。千百年来,书烧了,还有人在;人死了,精神还在。不管是战火纷乱,或是社会变迁时代更迭,我们只有存着“独立之精神,自由之思想”,才不会被磨灭。

责任编辑 韦 露

点评:作者通过“七十二道门”的残垣断壁,回望历史风烟、战乱流离和人性亮色。有独特的视角和真切的人文关怀,对地方文化的积累有一定的价值和意义。此类散文最忌对史料和故事做简单地呈现和复述,它需要写作者的视野和境界能撑起较为广阔的时空背景,方能具有历史厚度、文化深度和思想高度。(韋 露)

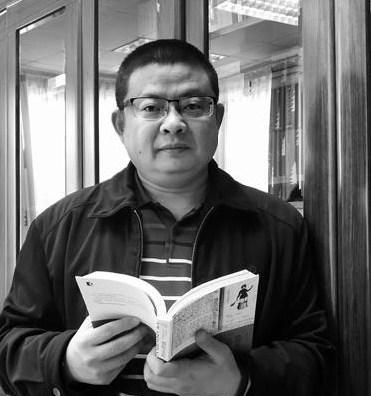

→ 刘宏韬 70后,广西罗城县人,鲁迅文学院第三十三期少数民族文学创作培训班学员,现居罗城。20世纪90年代中期在南京读大学,同时期开始文学写作并延续到今。幼时受外公影响,尤其热爱古典文学。有小说散文发表于《广西文学》《金陵晚报》《河池日报》等报刊,诗词入选《罗城诗词选》。