论风骨

2019-09-10张锐锋

张锐锋

摘要:本文通过对“风骨”在中国古代文论中内涵演变发展历程的梳理,重新确立了系统论的方法,来深入精微的理解古代文论中“风骨”这一术语的应用范围、意蕴取向和内在结构,从而位古今文论的对话性关系建构,开辟了一种思路。

关键词:风骨;文学批评;内涵界定;表意系统

中图分类号:B222 文献标识码:A 文章编号:1672-1578(2019)02-0297-02

“风骨”一词在《文心雕龙》之前,就以或拆或合的方式拥有着较为久远的文化意义。如“风”在《毛诗序》中已经被比喻性的用作教化之义“风,风也,教也;风以动之,教以化之。”“故诗有六艺焉:一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂,上以风化下,下以风刺上,主文而僪谏,言之者无罪,闻之者足戒,故日风。”至魏晋六朝人物品评之风曰盛,风与骨又被用以品评人物的精神面貌、气度涵养等。《世说新语》载:“王大姜军与元皇表云‘舒风概简正,允做雅人自多于邃。”“‘劉裕及长身长七尺六寸,风骨奇特。家贫有大志,不治廉隅。”

刘勰第一次把风骨作为文学研究中审美的评价标准,应该说从这个时候起,这一术语与过去特定历史语境中的含义已经有了本质的区别,但却保留着由于传统文化积淀所造成的审美思维和方式上的内在一致性。即无论是社会的运行,人物的精神气韵,还是文学创作的规律都被视为一种有机的、富于生命力的存在。

“风骨”在以后的文学批评和理论研究中被一再地重新解读。大致沿着两种方式来进行:一是试图全面准确的界定刘勰所谓风骨的外延与内涵。如明代杨慎、曹学俭、钟惺合评《文心雕龙》所言:“引文明以健,尤明切,明即风,健即骨也。诗有格有调,调尤风也。左氏论女色曰‘美而艳’,美尤骨也,艳尤风也。”黄侃《文心雕龙札记》云“二者皆假于物以为喻。文之有意,所以宣达思理,纲维全篇,辟之于物,则尤风也。文之有词所以摅写中怀,显明条贯,譬之于物,则尤骨也。必知风即文意,骨即文辞,然后不蹈空虚之弊。”宗白华《美学散步》曾言:…结言端直’就是一句话要明白正确,不是歪曲,不是诡辩。这种正确的表达就产生了文骨。但光有骨还不够,还必须从逻辑性走到艺术性,才能感动人。所以‘骨’之外还要有‘风’。‘风’可以动人,‘风’是从情感来的。”由此我们可以看到对这一术语涵义确定的大致线索。另一种方式是作为一种诗歌时代特征,来直接运用,分析评价后来的诗作和诗人。唐代陈子昂在其《修竹篇序》中云:“文章道弊五百年矣,汉魏风骨,晋宋莫传,然有文献可证者。仆尝暇时观齐梁间诗,彩丽竞繁而兴寄都绝。”殷潘《河岳英灵集》中云:“颢年少为诗名陷轻薄晚节忽变常体,风骨凛然。”宋代严羽《沧浪诗话》亦有:“黄初之后,惟阮籍《咏怀》之作极为高古,有建安风骨。”,“顾况诗多在元、白之上,稍有盛唐风骨处,冷朝阳在大历才子中为最下。”明代王世贞《艺苑卮言》云:“《连昌宫词》似胜《长恨》,非谓议论也,《连昌》有风骨而。”仔细体味就会发现:这些诗评尽管在术语使用上都有“风骨”一词,但是他们的内在意味上既有相似,也有差异。所以对风骨内涵的解读,关系到传统诗评内部,对“风骨”这一术语应用尺度和评价标准的理解,理解其内在价值判断的语义流变,明确风骨在文学批评中的意义延伸的过程,有益于增强古代文论与现代文学批评的对话性。

在做出涵义界定之前,我们应该对中国古代文论的认知和表达方式进行总结:即中国文化中的生命意识和体认(体验)感知方式,决定了进行文学理论阐述的过程会把文学作品作为一个精神的形态整体来看待。无论是对一首诗歌的赏析,还是对一篇文章的领会,中国的文论都会把它当做一个不可机械拆分的整体,会用一种有机的、动态的、具有自身活力的生命体来理解和评判,犹如对待一个有性格、有思想的人一样。因此即使用理论的方式来对文学作品的意义和价值作出评判的时候,也呈现出多感性的直觉式领悟和体验性描述,少理性的逻辑判定和概念性分析;注重作品的构成的有机联系和感觉上的共鸣,忽略对某种技术或方法的排他性研究。所以必然具有朦胧性和意指上的多重意味。

此外,在时代的沿革变化中,由于文化语境的改变,对于特定术语的理解和应用必然会不断产生新的意义指向和内涵迁变,从而具有了随文化脉络延续而自然出现的多重意义拓展。特别是用现代文论的研究方法和概念定义规则,去确认历史语境中的古代文论术语,势必会产生基于古今文化视野差异而出现的矛盾和隔膜感。

有鉴于此,笔者以为要适当转变现代文论定义概念和逻辑分析的方法,对于古代文论的术语的深入解读,需要从其整体的语境人手,找出其特定语境关联中多重性意义指向,才能更有效的恢复对于古代文论术语的内涵认知。我们不急于提取和概括,“风骨”这一术语的统一确定的涵义,而是将其放回到刘勰《风骨》片的整体语境中,反向思考:“风骨”不是什么?也就是说我们可以从刘勰对风骨一词做的否定性表述中,对一些不合理的意义认知进行排除,然后在对“风骨”相对确定的意义和特征表述意义范围内,做出其内涵明确传达的指向空间。

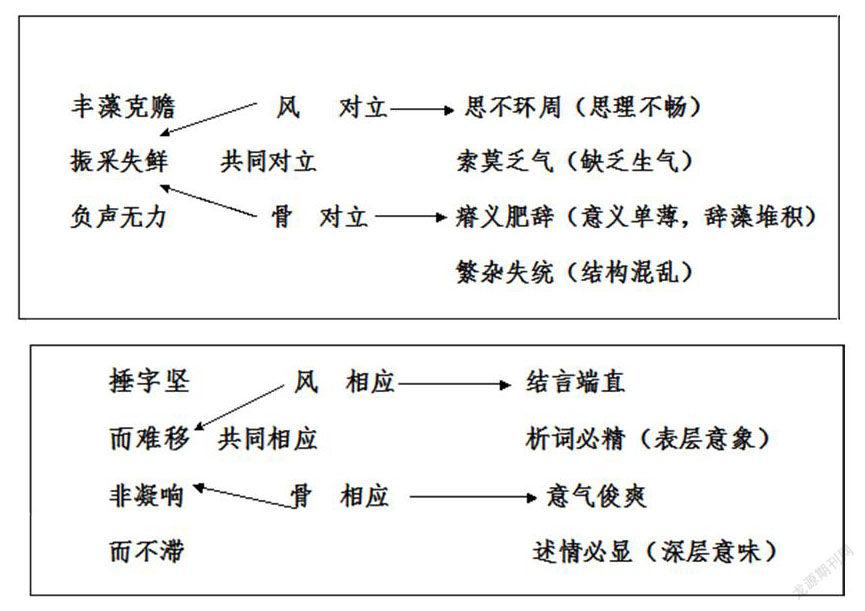

从全文中我们可以找到这样一些否定性的表述“若丰藻克赡,风骨不飞,则振采失鲜,负无力。”“若瘠义肥辞,繁杂失统,则无骨之征也;思不环周,索莫乏气,则无风之验也。”“采乏风骨古,则雉窜文囿。”“若骨采未圆,风辞未练,而跨略旧规,驰骛新作,虽获巧意,危败亦多。”由此我们可以得到一个以对立为特征的表意系统:

从这一对立系统可以看出,“风骨”这一术语在整体上是否定单纯地追求词藻的华丽和繁复,忽略表达生动、鲜活的创作倾向的,即反对“丰藻克赡,振采失鲜”;是反对以纤弱、柔糜的言辞消减文章应有的气势和力量,即反对“负声无力”。就具体的针对性而言,它们由不同的否定层面。“风”反对文章思理不通畅,不周密和行文缺乏生气勃勃的感染力,即“思不环周,索莫乏气”。“骨”则反对一味地堆积辞藻,造成文意的贫乏,即“瘠义肥辞”反对文意表述混乱无序,即“繁杂失统”。

由此我们可以认识到:以现代文论的一些概念和范畴,比如内容与形式,表象与本质等来区分和界定“风骨”,不免失之片面。因为“凤”既有思想情感的含义,又有对思路条理化的形式要求。“骨”既有对内容的评价,又有对形式的把握。这样我们可以对以往的界定过程,欠妥的判断作出有效的排除。然后便可以沿着《风骨》篇中存在的另一个肯定性的表述系统所引导的方向,做出较为整体性的理解和阐释。

在全文中我们可以发现这样一些肯定性的表述“结言端直,则文骨成焉”;“故练于骨者,析词必精”;“意气俊爽,则文风清焉”;“深乎风者,述情必显”;“捶字坚而难移,结声凝而不滞,此风骨之力也。”由这些肯定性的表述我们可以建立一个相应的系统:

结合上面的分析我们可以发现,在对立系统中“风”与“骨”都涉及文意的表层,而在相应系统中两者所涉及的文意开始出现了区别:即只有“骨”是与文辞的表达直接联系的,或者说“骨”所具有的文意是通过文辞传达出来的,而“风”本身是不直接与文辞相关联的。进一步地分析就可以发现“结言端直”一句“文骨成焉”的条件,它不是强调“骨”与“辞”是同一层面的,而是表明“骨”这种有意又有序的意义生成空间,是通过文辞之间稳定而明确的连接关系而实现的。“故练于骨者,析词必精”是对前一句的反向证明。它表明如果文章中具有“骨”的特征,那么文辞必然是需要十分精粹的。同理,后面的“意气俊爽”是“文风清焉”的主观条件,“风”与作家的主观情志和气度有直接的关系,而“深乎风者,述情必显”也是一种反证式强调。由此我们可以理解把“风骨”概括为一种美学风格,失之笼统,也使得这个有活力的术语被限制在古代文论的论域内,失去了应有的诗性活力。

经过这样一番小心翼翼的辨析之后,笔者以为可以体会到庄子的美学思想超绝飘逸的风格,对《风骨》篇有着潜在的影响,我们可以从这个角度进行进一步推想。“风骨”如前述都不是单纯的形式或者内容及其构成关系的表达。而是既统一融合两个方面的因素,又与其它表达意义的要素和谐共存的意义凝结整体。而且,它们的内在构成方式和呈现条件并不一致,“骨”是与辞直接联系的,呈现于文字构成表层的意义和形象。“风”是与作家的主观气质性情相关联,并隐含在表层形象之下,并由其诱发出的深层的意味和思想。这与庄子在《外物》篇中所说的体道的过程,“荃者所以在鱼,得鱼而忘荃,蹄者所以在兔,得兔而忘蹄,言者所以在意,得意而忘言,吾安得忘言之人而与之言哉。”暗相契合。王弼《周易略例.明象》有进一步的论述:“夫象者,出意者也;言者,明象者也。尽意莫若象,尽象莫若言。言出于象者,故可以寻言以观象;象出于意,故可以寻象以观意。意以象尽,象以言著,故言者所以观象,得意而忘言;象者所以存意,得意而忘象。”在刘勰的《风骨》篇中,他对这一传统美学的方法论进行了扬弃:他修订了为得意而舍弃言辞和字表意义的割裂性理解,而强调了辞对于表层意义形成、传递、呈现的准确性,对于深层意义挖掘、体味、把握的合理性,具有水乳交融,契合无垠的紧密连接关系,辞与意是文學艺术具有整体生命活力的合成效果,不可分割。现代文论中对此遥相呼应,不谋而合,例如波兰文论家英伽登所言:“文学作品在结构上包括四个异质又彼此依存的层次。”其中的“字音与高一级的语音组合”与刘勰所言的辞相近,“意义单元”和“多重图式化方面及其连续体”与“骨”相近:“再现客体或形而上质”与“风”相近。

最后,我们可以进行这样的推论:在中国古代文艺批评中,直接应用“风骨”有很多都离开了刘勰对这个术语理解的范畴,是一种有意义的“误读”,一方面这样的应用拓宽了这一术语的运用范围,但是也存在裂散了“风骨”原本的内涵和指向的危险。