人类理性的唤醒

2019-09-10王秋蓉

王秋蓉

人类将去向何处?

全球瞩目的新锐历史学家、耶路撒冷希伯来大学的历史系教授尤瓦尔·赫拉利在其科技理论类著作《未来简史》中试图解答这一问题。

“研究历史最好的理由:不是为了预测未来,而是要将自己从过去中释放出来,想象是否会有另外一种命运。”赫拉利在《未来简史》表达了这样的观点。基于人类过去的发展历史,他预言:随着科技的发展,人类面临的议题逐渐从饥荒、瘟疫和战争转变为追求长生不死、幸福快乐、化身为神。

人类未来是什么样子?这是全世界都在思考的难题。赫拉利给了我们一个答案。其实,在赫拉利这一个预测之前,人类已经开始预设未来的样子,并努力使之实现。

对于不远的未来,全球达成了共同的目标。2015年9月25日,联合国193个成员国的领导人在联合国峰会上通过了2030年可持续发展议程,该议程涵盖17个可持续发展目标,于2016年1月1日正式生效。议程旨在到2030年间以综合方式彻底解决社会、经济和环境三个维度的发展问题,转向可持续发展道路。

时任联合国秘书长潘基文指出:“这17项可持續发展目标是人类的共同愿景,也是世界各国领导人与各国人民之间达成的社会契约。它们既是一份造福人类和地球的行动清单,也是谋求取得成功的一幅蓝图。”

短短几十年,可持续发展从首次提出到全球共识,从理念倡导到具体行动,伴随的是人类现实和认识的深刻变化。

过去200年间,随着工业文明的发展,人类控制自然的能力越来越强大,对大自然的索取也更加肆无忌惮。与此同时,全球性的人口急剧膨胀、自然资源短缺,生态环境日益恶化,使人和自然的关系变得越来越不和谐。人类与自然的不和谐关系困扰着每个国家未来的发展。

人类从意识到危机那一天起,就开始在寻找未来的答案,而可持续发展作为一种全新发展观在此背景下诞生了,这是一次人类理性的唤醒,也是一次发展变革。

可持续发展的思想是人类社会发展的产物,它缘于人类对自身进步与自然环境关系的反思,它反映了人类对自身以前走过的发展道路的扬弃,也反映了人类对今后发展道路和发展目标的选择。

2019年已然来临,离2030年只有短短11年了,留给人类的时间不多了。2030年可持续发展目标的蓝图是否能够实现,有赖于全世界各国的共同行动。而正如赫拉利所说的,只有研究历史,追溯可持续发展理念从何而来、去往何处,才能更加坚定人类前行的道路,凝聚更加广泛的力量,形成更强大的合力,共同走向可持续的未来。

可持续发展形成的背景

在人类发展进程中,可持续发展思想到底是在什么样的背景下诞生的?又承载着什么样的使命和期望?很多学者也进行了研究和分析,基本上形成了共识——人类严重破坏了赖以生存的环境,引发了各种生存危机,必须自我救赎,找到人与自然和谐相处的方式。

陷入工业文明的危机

20世纪中叶以来,随着工业和城市化的发展,人口剧增、资源消耗、环境污染、生态破坏和南北差距过大等问题日益突出,这是可持续发展思想形成的全球背景,进而引发了人们对传统发展模式的反思和未来发展模式的探索。

1.环境污染频发

环境污染真正引起人们的重视和普遍关注,是在20世纪50年代以后,产生了一系列重大的环境污染事故,向人类发出警告。

英国于19世纪60年代,美国、法国于20世纪初期,德国于20世纪30年代,苏联和日本于20世纪70年代,先后完成了传统工业化,又都经历了资源高消耗、环境高污染的过程。自20世纪初期开始,工业化国家环境重污染的“公害事件”层出不穷。特别是轰动一时的 “世界八大公害事件”(比利时马斯河谷污染事件、美国多诺拉污染事件、英国伦敦的烟雾事件、美国洛杉矶光化学烟雾事件、日本的水俣病事件、富山痛痛病事件、四日市哮喘事件、米糠油事件),向全球敲响了危害千百万公众生命与健康的生存危机警钟。

“顺自然生态规律者兴,逆自然生态规律者亡”。这是人类社会发展一条铁的定律,古今中外概莫能外。西方发达国家既是工业文明的先行者,又是最大的环境破坏者。工业革命对于人类财富的积累是一次巨大的进步,但对于人类的生存环境却是一次灾难。由于对资源进行不合理的开发利用,从大气污染、水体污染到土壤污染等,人类一一品尝了污染的恶果。

一是大气污染。钢铁、化工、电力、采掘、造纸、纺织等企业在生产过程中形成各种有毒有害物质,对环境造成污染,对人体造成伤害。最典型的就是震惊世界的英国伦敦烟雾事件:1952年12月5日-8日,由于大量工厂生产和居民燃煤取暖排出的废气在近地面积累,导致伦敦上空连续四五天烟雾弥漫,煤烟粉尘蓄积不散,当月造成4000多人死亡,此后又因事故得病而死亡8000多人。

二是水体污染。水是生命之源。工业化之前,基本上不存在水污染。工业化时代以来,人们开始排放大自然和各种生物难以消受的浊物,江河湖海都受到污染。这些污染物,不仅使各种生物难以生存,也成为了危害人类健康的“致命杀手”。20世纪50年代在日本发生的水俣病就是一个惨痛的教训。1956年,在日本水俣湾出现了一种奇怪的病,这种怪病就是日后轰动世界的“水俣病”。由于熊本县水俣市含甲基汞的工业废水污染水体,使水中鱼中毒,人食用鱼后发病,导致抽搐、手足变形,精神失常等症状,最后死亡。在后面的整整12年的时间,水俣病在当地不断蔓延,直接导致水俣镇的受害人数达1万人,死亡人数超过1000人。直到目前,医学技术依然无法治疗汞中毒形成的神经方面的损害。

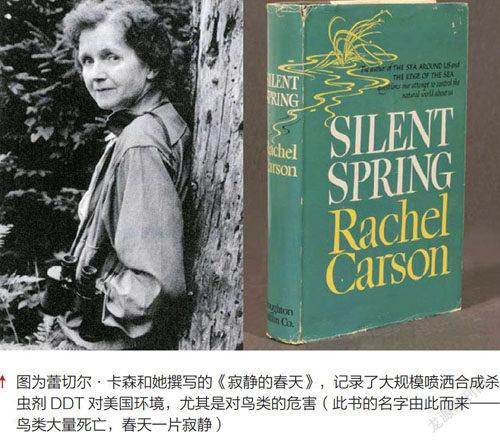

三是土壤污染。当空气和水遭受了严重的污染,那么脚下的大地也不可能幸免。一方面来自工业污染。除了矿物资源开采对土地的直接伤害,其他工业排放的废弃物、工业废水都会严重污染土地。另一方面来自化学制剂,特别是杀虫剂的大量使用,是土地污染最为严重的一个方面。1962年蕾切尔·卡森《寂静的春天》揭开了杀虫剂在这个工业时代给环境带来的伤害。在美国无以数计的城镇之所以在春天沉寂下来,是因为难以分解的DDT类杀虫剂的使用污染了土地,然后在食物链上循环、富集的结果。而全面科学调查的结果证实了卡森的看法。在DDT被禁用多年的今天,科学家在南极的冰川中居然找到了它的痕迹。

2.生态破坏严重

工业革命推动了经济的快速发展,但是也带来了严重的生态后果。人类活动对大自然的深度干扰,使大气、水、土壤、森林这四个生态要素发生了重大变化,从而威胁了包括人在内的整个地球生态系统。

一方面,全球变暖加速。全球变暖近年来越来越严重了,再也不仅仅是科学家的预测,而是成为了实实在在的自然现象。最严重的就是两极的海冰融化现象,导致海平面上升。研究表明,近百年来全球海平面已上升了10~20厘米,并且未来还要加速上升。海平面的上升可淹没一些低洼的沿海地区,使风暴潮强度加剧、频次增多。目前,大多数人默认为是由于人们焚烧化石燃料,如石油、煤炭等,或砍伐森林并将其焚烧时产生大量的二氧化碳造成的全球气候变暖,因此各国全面执行《巴黎协定》,立即采取行动减少碳排放迫在眉睫。

另一方面,生物多样性锐减。生物多样性是指地球上的生物所有形式、层次和联合体中生命的多样化。简单地说,生物多样性是生物和它们组成的系统的总体多样性和变异性。生物多样性是地球生命经过几十亿年发展进化的结果,是人类赖以生存和持续发展的物质基础。可以说,保护生物多样性就等于保护人类生存和社会发展的基石,保护人类文化多样性基础,就是保护人类自身。

然而,从人类步入文明社会以来,特别是工业文明以后,生物多样性损失速度一直在加快。随着环境的污染与破坏,比如森林砍伐、植被破坏、滥捕乱猎、滥采乱伐等,如今世界上的生物物种正在以每小时一种的速度消失。而物种一旦消失,就不会再生。消失的物种不仅会使人类失去一种自然资源,还会通过生物链引起连锁反应,影响其他物种的生存。35亿年前,从地球上有生物出现时起,就不断地有新的物种产生与灭绝。据有关机构估计,迄今为止,地球上存在的生物约有300万-1000万种以上,有案可查的有150万种,而人类研究和被利用的生物只是其中一小部分。

由于人类对自然资源的掠夺性开发利用,若干年来,丰富的生物多样性已受到严重威胁,许多物种正变成濒危物种。早在1995年,杜克大学斯图尔特·皮姆就曾估计,人类活动造成物种灭绝的速率是环境背景绝灭速率的100到1000倍。而实际情况比这次估计更糟糕,2014年《科学》上的新研究发现,人类造成物种灭绝的速率是自然因素的1000倍。

虽然科学家们很难精确地推算出物种消亡得多快,但是据估计,每天有100种或每15钟有一种物种从地球上永久消失了。美国一些环保组织发出警告,按照目前的趋势发展下去,地球上将有一半的植物和动物有可能在50年之内消失。

面对发展困境的反思

综上所述,自20世纪50年代以来,人类已经明显意识到了一系列威胁其生存和发展的世界性危机。如何化解危机,走出困境,寻找一条人类社会和地球系统协同进化的永恒发展道路,成为了21世纪全球共同面临的难题。

“21世纪是救赎的世纪。”《2015世界可持续发展年度报告》开篇总论明确指出了可持续发展担负的使命。工业革命以来,自然与社会均发生重大的变化,对全球尺度的经济增长与社会治理结构产生了深刻的影响。正是认识到这种变化与影响的充分严重性,全球才逐渐就救赎方式达成了共识——可持续发展。这是历史进程的必然阶段,也是人类自救的唯一方式。

那么世界到底發生了什么?可以从《2015世界可持续发展年度报告》披露的一组数字了解人类的处境:

1.人口困境。1987年7月是世界50亿人口日,1999年10月是世界60亿人口日,2011年是世界70亿人口日,平均每年世界人口新增8500万。据测算,每年全世界仅新增人口就必须要新增消耗食品5000万吨,要新占耕地600万公顷,多消耗电力500亿千瓦时,多消耗水资源50亿立方米,多排出二氧化碳1.2亿吨。21世纪的地球必须支撑和消解人口增长带来的压力。

2.资源困境。世界银行的一份报告指出,过去的20世纪的100年中,全球共消耗石油天然气2650亿吨、消耗钢铁380亿吨、消耗铝7.6亿吨、消耗铜4.8亿吨;在新的100年,21世纪必须消解能源和资源需求带来的压力。

3.环境与生态困境。世界自然基金会的研究指出,从全球范围看人类的“生态足迹”已经超出了地球承载力的20%,1970-2007年,全球生物多样性指数下降了将近30%,21世纪的地球必须支撑生态和环境带来的压力。

4.社会困境。20世纪,人类经历了两次世界大战,加上内战和无数的局部战争,死亡人数达到了2亿,难民人数超过了15亿;同时,有无数的自然灾害和疾病,仅超过8级以上的地震就有9次,平均约10年一次。世界银行于2013年4月发布的《世界发展指标》中称,世界极度贫困人口仍高达12亿,21世纪的地球必须支撑社会问题带来的压力。

迈入21世纪,随着这些人类困境的演化和升级,人类开始寻找明天的答案、探索新的发展理念。

可持续发展的起源与演变

一部人类的进化史,也是人与自然关系的演化史。有研究者发现“可持续发展”在古中国、古埃及、古希腊、古巴比伦和古印度等文明古国都有不同的表述。从古代中国老子的“天人合一”思想到近代社会著名的德国思想家卡尔·马克思“人同自然界完成了本质的统一,是自然界的真正复活”等都表达了相似的观点,可以说,东西方所强调的人与自然和谐已包含了可持续发展的思想因子。

不过,可持续发展作为一种发展观明确提出于当代,它在人类寻找化解困境的答案过程中逐渐演变、发展并成为全世界的共识。回顾可持续发展的历史足迹,我们可以清晰地看到全球对于可持续发展的认识和探索。

环保意识觉醒

1962年,美国女作家蕾切尔·卡森《寂静的春天》(Silent Spring)一书出版,给西方世界乃至全世界敲响了环境危机的的警钟。蕾切尔·卡森以科学家和作家的双重身份,经过详细的调查研究,历时4年创作出《寂静的春天》,改变了人类与环境关系的思考,被认为是世界环保运动的里程碑,而她本人也被认为是“环保运动之母”。

“春天是鲜花盛开、百鸟齐鸣的季节,春天里不应是寂静无声,尤其是在春天的田野。可是并不是人人都会注意到,从某一个时候起,突然地,在春天里就不再听到燕子的呢喃、黄莺的啁啾,田野里变得寂静无声了……”该书以寓言开头,向我们描绘了一个美丽村庄的突变。由此引出了对以DDT为代表的化学药剂如何对自然环境、动植物甚至人类带来巨大伤害的详细阐述,提出人类与环境是相互依存的关系,要心怀敬畏、和谐共生。

罗马俱乐部就是受这本书的影响而诞生的。这个罗马俱乐部由10个国家的30位科学家、教育家、经济学家、实业家于1968年成立,研究人类面临共同的问题。经过4年的工作,1972年他们发表了研究报告——《增长的极限》,提出:如果世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源消耗方面按照现在的趋势继续下去,地球增长的极限会在今后100年中发生。它警醒人类必须改变工业社会的传统发展模式,自觉地抑制经济增长。这些观点对于可持续发展思想的形成具有重要的意义。

也正是从《寂静的春天》一书,西方开始认识到环境污染对人类自身的伤害,环境意识觉醒。从20世纪60年代起到20世纪70年代,发达国家将环境保护提上了议事日程。最具有代表性的就是美国和加拿大。1970年4月22日,“地球日”在美国诞生,并对环境污染问题开展了全国性宣传,这是人类有史以来第一次规模宏大的群众性环境保护运动,并被认为直接催生了1972年联合国第一次人类环境会议。1971年,绿色和平组织在加拿大诞生,并积极启动了一项议程,通过民众抗议和非暴力干涉来制止环境破坏。

随后,环境问题进入国际议程。1972年6月5日~16日,联合国在瑞典首都斯德哥尔摩举办了第一次人类环境会议,这是人类历史上第一次在全世界范围内研究保护人类环境的会议。会议提出了“人类环境”的概念,并通过了著名的《人类环境宣言》和《人类环境行动计划》,标志着人类环境意识的觉醒。

这次会议发布了一份非正式报告《只有一个地球》,提出“为了这一代和将来世世代代保护和改善环境”的口号,首次关注到了当代人和后代人之间的代际关系,从某种程度上这已经具备了可持续发展思想的雏形。

环境与发展并行

20世纪80年代,国际社会将环境与发展并列。正是在这种背景之下,1987年世界迎来了可持续发展概念的起点。

1983年,联合国成立了环境与发展专门委员会,该委员会在时任挪威首相布伦特兰夫人的领导和组织下,开展了广泛的调查和研究。经过4年的努力,世界环境与发展委员会(WCED)1987年提交了布伦特兰报告《我们共同的未来》。该报告第一次系统地阐述了可持续发展的内涵,即“在满足当代人需求的同时,又不损害后代人满足其需求的能力的发展”。这是人类首次强调代际公平,不能以牺牲子孙后代未来满足发展的能力来实现当前的发展。不但如此,它还从社会公正、资源利用、生物多样性、生态完整性等方面阐述了可持续发展的原则要求。该报告的问世,是可持续发展思想形成的重要标志。

自1987年以来,随着全世界环境保护意识的提升,可持续发展的概念也逐渐得到了认同,但是可持续发展的行动和绩效十分有限。资源枯竭、环境污染、生态恶化的现实依然严峻。

1992年6月,联合国环境与发展大会(地球高峰会议)在巴西里约热内卢举行, 183个国家代表团和70個国际组织的代表参加了会议。会议讨论并通过了《里约环境与发展宣言》(又称《地球宪章》,规定国际环境与发展的27项基本原则)、《21世纪议程》(确定21世纪39项战略计划)和《关于森林问题的原则声明》,并签署了联合国《气候变化框架公约》(防治地球变暖)和《生物多样化公约》(制止动植物濒危和灭绝)两个公约。在这次会议上,“环境保护”首次成了“发展”的第五要素。

社会问题也随后成为国际焦点。2000年9月,联合国首脑会议上,189个国家和地区的代表通过并签署了《联合国千年宣言》,承诺在2015年之前实现在1990年的基础上减少极端贫困和饥饿,普及小学教育,促进性别平等和提高妇女权利,降低儿童死亡率,改善产妇保健,与艾滋病、疟疾和其它疾病作斗争,确保环境的可持续能力和推动全球合作伙伴关系等八项目标,即“联合国千年发展目标”(MDGs)。该目标有6大领域为经济和社会发展内容,一个为环境可持续内容,一个为保障性目标内容,针对的几乎都是发展中国家,尤其是不发达国家。

2002年8月26日~9月4日,以“拯救地球、重在行动”为宗旨的联合国可持续发展世界首脑会议在约翰内斯堡国际会议中心召开,共商全球未来可持续发展大计。这次会议通过了《可持续发展世界首脑会议执行计划》《约翰内斯堡可持续发展承诺》文件,是关乎人类前途与地球未来的重要会议。

2012年6月,联合国可持续发展大会首脑峰会(“里约+20”)在巴西的里约热内卢举行,120个国家的元首和政府首脑出席这次会议,主要讨论两个问题:一是在可持续发展的框架内发展“绿色的经济”和消除贫困;二是可持续发展的制度构建。大会发布了题为《我们憧憬的未来》的最终文件,明确提出要制定一套全球可持续发展目标,并将其纳入“2015年后联合国发展议程”。

2015年是“联合国千年发展目标”的终止年。据联合国2015年7月发布的《千年发展目标2015年报告》显示,通过世界各国共同努力,多个目标得到基本实现。不过,目前仍有大量人口未能获得帮助,特别是最贫困和最易受伤害的人群。性别不平等依然存在,贫富差距和城乡差异仍然较大,气候变化和环境恶化制约发展,而冲突依然是人类发展的最大威胁。

可持续发展成为全球共识

2015年,可持续发展思想演进历程上迎来了一件里程碑意义的事件,或将改写人类未来。

2015年9月25日,联合国可持续发展峰会通过了一份推动世界和平和繁荣、促进人类可持续发展的新议程——《变革我们的世界——2030年可持续发展议程》(简称“联合国2030年可持续发展议程”),该议程由联合国193个会员国共同达成,包含一套涉及17个领域169个具体问题的可持续发展目标,成为指导未来15年全球可持续发展的纲领性文件,标志着全球可持续治理掀开了新的篇章。

而新设立的17项可持续发展目标将在未来15年内,应对世界在可持续发展方面的三个相互联系的元素,即经济增长、社会包容性和环境可持续性。新的可持续发展议程呼吁世界各国在人类、地球、繁荣、和平、伙伴的5个关键领域采取行动,并认识到消除贫困的工作必须在应对气候变化的同时,与构建经济增长和解决一系列社会需求的努力并肩而行。

对于过去几十年,可持续发展理念的演化进程,《2030年可持续发展的转型议程-全球视野与中国经验》一书给出了非常清晰的描述:5P(people,planet,prosperity,peace,partnership)理念的形成与引领是“联合国2030年可持续发展议程”的重要创新。较之1972年的斯德哥尔摩人类环境会议关注和强调“环境”一个维度、1992年联合国里约峰会“环境与发展”两个维度、2012年联合国可持续发展峰会确认的可持续发展三大支柱“经济-社会-环境”三个维度,2030年可持续发展议程所明确的5P(People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership)理念中的人本、地球、繁荣、和平与伙伴关系五个维度,不仅是认知的进化和深化,更是国际社会认同文明转型的理性升华。

从20世纪60年代环境运动开始,到21世纪初可持续发展成为全世界各国的共识,人类来不及彷徨,没有太多时间犹豫,因为这可能是走向美好明天的最佳答案。

可持续发展的内涵与实质

当代可持续发展观的提出,首先是人类对环境生态危机反思的结果,它深刻审视了以往工业文明时代一味追求经济发展所带来的灾难性后果,人口激增、环境污染、生态危机、资源短缺等全球性危机引起了全世界的关注。而可持续发展是人类为了摆脱所面临的生存和发展危机而进行的一次理性选择。

《2015世界可持续发展年度报告》是这样描述的:“可持续发展理念可以说是人类发展观的一次质的飞跃,它既是划时代的发展观,又是崭新的世界观、文明观和自然观。”那么,它与传统的发展观有什么不一样?只有深刻认识到其内涵和实质,才能理解可持续发展观的价值和意义。

可持续发展的定义与争议

什么是可持续发展?在理论研究中,目前对可持续发展有许多内容不尽相同的定义,很多专家、学者和实际工作者根据自己的理解和需要,从不同的角度对可持续发展定义做了相当宽泛的解释和展开。目前已经出现了上百个不同的可持续发展的定义,以及关于该定义的数以万计的论文。

可以说,随着可持续发展研究的深入,未来对于可持续发展的定义也将层出不穷。但是,至今为止,“布伦特兰定义”一直是人们引用最多、最具有权威性的一个。

正如此前所提到的,1987年世界环境与发展委员会在发布的《我们共同的未来》报告中首次明确提出了可持续发展的概念,并将其定义为:“在满足当代人需求的同时,又不损害后代人满足其需求的能力的发展”,也就是“布伦特兰定义”。报告认为:“我们需要有一条新的发展道路,这条道路不是仅能够在若干年内,在若干地方支持人类进步的道路,而是一直到遥远的未来都能支持全球人类进步的道路。”

有的学者认为,这个定义有较高的抽象度,也具有一定的局限性。《文明进程中的可持续发展研究》作者程东海在书中为人们更好地理解可持续发展的定义提供了新角度:“第一,‘布伦特兰定义’只强调了当代人与后代人的关系,未涉人与自然的关系,而可持续发展的目的之一,甚至更基本的目标是实现人与自然的协调发展。第二,在人与人的关系中,‘布伦特兰定义’又把重点只放在上下两代人之间的关系上,忽视了当代人之间的关系。而在当代,阻碍可持续发展的主要因素,是当代人之间不平等的关系,即发达国家与发展国家、地区、民族之间的矛盾。”

他认为,由于这两个缺陷,该定义不能从根本上跳出传统的以经济增长为中心目标的发展观,也没有为解决现实的不平等的国际关系提供有效的理论依据。因此,“布伦特兰定义”并没有反映可持续发展的全面内涵。

可持续发展的内涵

虽然可持续发展的定义表述不一,但是目前大多数学者对可持续发展的核心问题认识比较一致。可持续发展,从根本上讲在人、自然、社会的大系统中,怎么处理人和人之间、人和自然之间的关系。简而言之,就是谋求经济、社会与环境的协调发展,这也是“联合国2030年可持续发展议程”明确指出的核心要义。

具体而言,可持续发展的内涵有两个方面,即发展与持续性,发展是前提和基础,持续性是关键。可持续发展是发展与可持续的统一,两者相辅相成,互为因果。放弃发展,则无可持续可言,只顾发展而不考虑可持续,长远的发展就失去了根基。

《面向世界新变化的可持续发展战略》一书进行了详细的阐述。“发展”应理解为两个方面:首先,它至少应含有人类社会物质财富的增长,因此经济增长是发展的基础;其次,发展作为一个国家或区域内部经济和社会制度的必经过程,它以所有人的利益增进为标准,以追求全面进步为最终目标。“持续性”也有两个方面的意思:首先,自然资源的存量和环境的承载能力是有限的,这种物质上的稀缺性和经济上的稀缺性相结合,共同构成了经济社会发展的限制条件;其次,在经济发展过程中,当代人不仅要考虑自身的利益,而且应该重视后代人的利益,即兼顾隔代人的利益,要为后代人发展留有余地。

总而言之,可持續发展战略追求的是近期目标和长远目标、近期利益和长远利益的最佳兼顾,经济、社会、人口、资源、环境的全面协调发展。可以说,可持续发展涉及人类社会的方方面面,走可持续发展之路意味着社会的整体变革,包括社会、经济、人口、资源、环境等诸领域在内的整体变革。

可持续发展的实质

从上述可持续发展的定义和内涵可以看出,可持续发展是一个系统、全新的发展理念。为了阐释可持续发展的实质,学者们从各自的角度,将可持续发展观与传统的发展观进行对比,更有助于人们了解可持续发展的实质。

《天人集——可持续发展论集》作者龚胜生提出:“可持续发展的本质,从发展观念上看是一种全新的发展理念,从发展过程上看是一条崭新的发展道路,从发展方式上看是一个创新的发展模式,从发展结果上看一组理想的发展目标。” 这一阐述剖析了可持续发展的合理性、独特性、必然性和现实性。

1.认知层面:一种全新的发展理念

传统的发展观只注重经济的增长,而忽视人类自身的全面发展;只顾及眼前的利益,而忽视了长远利益和全球利益;只考虑当代人的利益,而忽视甚至损害后代人的利益。正如上述的定义,可持续发展是人类发展观上的突破,是人类认知层面的一种转变。

第一,可持续发展是一种以人为本的理念。《人类环境宣言》指出:“世界一切事物中,人是第一宝贵的。”《环境与发展宣言》也指出: “人类处于普遍受关注的可持续发展问题的中心。”从千年宣言到联合国可持续发展目标,都将帮助贫困者,消除贫困,保障人类健康和福祉作为目标之一。

第二,可持续发展是一种人地和谐的发展理念。地球资源是有限度的,自然资源的消耗也必须有节制。因此,可持续发展要求将发展限制在自然的和人工的环境承载力范围内,实现人类系统和自然系统的和谐共存。

第三,可持续发展是一种社会公平的发展理念。可持续发展要求所有社会都要保障当代人内部之间的代内公平和区际公平,保障当代人和后代人之间的代际公平,并进而保障人类系统与自然系统之前的人地公平。

2.实践层面:一条崭新的发展道路

在实践层面上,可持续发展是一条崭新的发展道路。传统的发展模式是线性的,走的是高消耗、高投入、低产出,先污染、后治理的发展道路,可持续发展则是一个非线性的系统过程,强调生态完整、经济发展、社会进步是可持续发展缺一不可的三大目标。

第一,可持续发展是一种长远发展之路。《我们共同的未来》指出:“可持续发展是一条一直到遥远的未来都能支持全球人类进步的新的发展道路。”

第二,可持续发展是一条协同发展之路,可持续发展最高宗旨是人与自然之间以及人与人之间和谐,人地和谐、代际和谐、代内和谐、区际和谐是可持续发展的内在要求。

第三,可持续发展是一条科学发展之路。科学技术进步对于提高资源利用率、降低资源消耗、减少环境污染、增强环境承载力具有不可替代的作用,可持续发展所强调的绿色生产、绿色消费、清洁生产、低碳发展等都有赖于科学的进步和技术的更新,科学是可持续发展的内在要求。

3.发展方式:一个创新的发展模式

文明是发展的结果,文明模式的演替是发展模式演变的结果。从发展方式来看,可持续发展是人类文明从工业文明向生态文明转变的创新发展模式。

第一,可持续发展是一种综合发展模式。可持续发展是一个涉及经济、社会、环境、文化、技术的综合概念,是一种立足于环境和自然资源角度而提出的关于人类长期发展的战略和模式。

第二,可持续发展是一种系统发展模式。可持续发展是从节约资源能源、实施清洁低碳生产、减少废物排放、推行绿色消费、发展循环经济等全过程的系统性推进,最终实现资源节约、环境友好、社会和谐的发展模式。

第三,可持续发展是面向未来和全球的发展模式。面向全球,无论是发达国家还是不发达国家,都要为联合国可持续发展目标而努力,这是一个全球性的共识。面向未来,可持续发展有清晰的时间、空间和系统概念,力图把当代和后代、区域与全球、时间与空间、结构与功能有机统一起来。

可持续发展的基本内容和原则

随着这些年可持续发展理念的普及,对于可持续发展涉及的三个基本方面达成了共识。可持续发展系统是由人口、资源、环境、经济、社会五个要素组成的生态-经济-社会的复合系统。在可持续发展系统要素中,资源是环境生产的产物,人口是社会组织的主体,因此可持续发展系统被普遍认为是由生态可持续发展、经济可持续发展、社会可持续发展三维系统组成的。

那么,经济可持续、社会可持续、环境可持续分别是什么涵义?三者之间是什么关系?将三者统一起来看,更加契合可持续发展理念的本质。

可持续发展基本内容

1.生态可持续发展

生态系统是人类赖以生产和发展的物质基础,生态可持续发展是社会可持续发展的基础前提。生态持续可以说是可持续发展中最初的也是最核心的要素。随着这些年来环境的恶化、污染的加剧、气候变暖等问题的出现,生态已经成为影响人类生存和发展的基本要素,揭示了这一事实并给予充分的论证,应当说可持续发展理论与其他各种发展理论的最明显区别,从而被视作可持续发展的核心内容。

什么是生态可持续发展?有学者认为,生态可持续发展是社会在利用可再生资源时不损害资源及资源所需要的环境背景的一种状态。也有学者认为,生态可持续发展是保持生物地球物理的可持续性,即保持或改善地球的生命支持系统的完整性。

可以说,生态可持续的关键就是要保持生态系统的完整性和生物的多样性。这也是1993年12月29日正式生效的《生物多样性公约》发布的初衷。

2.经济可持续发展

经济是社会进步的动力,经济可持续发展是通向社会可持续发展的必由之路。可持续发展的基石是经济的发展。保持国民经济的持续、快速、健康发展,是各国经济和社会发展的重要方针。

过去,人們往往单纯追求经济增长,而不顾经济发展造成的资源浪费和环境污染,这样不仅阻碍了经济的长期持续发展,还危及了人类的健康与生存,这就是不可持续的表现。而经济可持续就是要放弃这种方式,兼顾社会与环境的因素。

那么,什么是经济可持续发展?立足于经济发展,有的学者把可持续发展定义为:“在保持自然资源的质量和其所提供的服务的前提下,使经济发展的净收益增加到最大的限度。”显然,可持续发展中的经济发展不是传统的以牺牲资源和环境为代价的经济发展,而是不降低环境质量和不破坏世界自然环境基础的经济发展。

有学者认为,经济可持续发展的基本目标是通过提供持久的和有保障的生计来减少世界穷人的绝对贫困。这也是联合国可持续发展目标的重要目标之一。

3.社会可持续发展

可持续发展的终极目标是人类个体的全面发展和人类社会的全面进步,即人类社会的可持续发展。

什么是社会可持续发展?有人认为,可持续社会不是一个“零增长”的社会,而是一个认识到增长存在极限的社会,并寻找新的增长机会的社会。也有人认为,可持续的社会是一个遵循可持续的生活方式的社会,一个确定人与自然动态和谐的社会,一个建立在主要使用可再生能源和原材料的社会。关于社会可持续的定义还有许多不同的看法。综合看来,可以这样理解,可持续社会是一个公平正义、人与自然和谐、能够永续维持的和谐社会,社会可持续发展就是要最终实现代内关系、代际关系、人地关系的和谐。

可持续发展的基本原则

在践行可持续发展理念时,具有实际指导意义的就是可持续发展原则。可持续发展原则是一个比可持续发展定义更加丰富的概念,一些国际组织和学术界都纷纷提出了可持续发展的原则,并未达成完全的共识。一般而言,至少包括以下基本方面:

1. 质量性原则

可持续发展是有质量的发展,是人类福祉在质量上的增加而不是资源产量在数量上的增长,这是可持续发展的一个关键目标。所谓质量性原则就是既能改善人类生活质量,又能保护生命的自然基础。

一是能够改善人类的生活质量。国际环境组织认为,发展是一个能够促使人类认识潜能、建立自信、实现美满生活的过程,发展的真正目的是要改善人类的生活质量。

二是能够保护生命的自然基础。可持续发展认为,经济系统和生态系统是相互兼容的,经济发展和环境保护不是彼此对立的,人类在发展经济的同时应该保护生态环境,协调两者之间的关系。今后的发展应该改变传统的高消耗、高投入、高污染为特征的发展模式,而是以尽可能低的环境资源代价达到经济增长,实现最佳的生态经济效益。

2.公平性原则

所谓公平是指机会选择的平等性和资源分配的公正性。可持续发展的公平性原则包括两个方面:一方面是本代人的公平,即同一代人不同人群之间的代内公平和不同区域之间的区际公平,即代内之间的横向公平。另一方面是指代际公平性,即世代之间的纵向公平性。可持续发展在满足当代所有人的基本需求的同时,又不损害后代满足其需求的能力。

也就是说,可持续发展不仅要实现当代人之间的公平,而且也要实现当代人与未来各代人之间的公平,因为人类赖以生存与发展的自然资源是有限的。从伦理上讲,未来各代人应与当代人有同样的权力来提出他们对资源与环境的需求。可持续发展要求当代人在考虑自己的需求与消费的同时,也要对未来各代人的需求与消费负起历史的责任,因为同后代人相比,当代人在资源开发和利用方面处于一种无竞争的主宰地位。各代人之间的公平要求任何一代都不能处于支配的地位,即各代人都应有同样选择的机会空间。

3.持续性原则

资源环境是人类生存与发展的基础和条件,资源的持续利用和生态系统的可持续性是保持人类社会可持续发展的首要条件。这就要求人们根据可持续性的条件调整自己的生活方式,合理开发、合理利用自然资源,避免过度消耗,使再生性资源能保持其再生产能力,非再生性资源不至过度消耗并能得到替代资源的补充,环境自净能力能得以维持。

从资源利用的角度分析,一是保持生态过程的可持续性,保障资源的可持续生产。这里所说的可持续性就意味着资源、物种、污染等要素的稳定状态的维持,意味着生态系统的生产潜力能够在具体的管理实践下持续下去。二是保持资源存量的恒定性,保障资源的可持续供给。每一代人都必须拥有与其生存和发展相适应的资源存量,当代人不能牺牲下一代人的资源存量。因此,可持续性要求人们在生态可能的范围内确定自己的消耗标准。三是拓展资源替代形式,保障资源的可持续利用。人类生产和生活不可避免地要消耗能源,但是为了保障资源的恒定性,自然资源和人造资源、可再生资源和不可再生资源都是可以替换的,资源替代是资源可持续利用的重要手段。简而言之,持续性原则就要保障资源的可持续生产、可持续供给和可持续利用。

4.共同性原则

可持续发展关系到全球的发展。要实现可持续发展的总目标,必须争取全球共同的配合行动,这是由地球整体性和相互依存性所决定的。因此,致力于达成既尊重各方的利益、又保护全球环境与发展体系的国际协定至关重要。

正如《我们共同的未来》中写的“今天我们最紧迫的任务也许是要说服各国,认识回到多边主义的必要性”,“进一步发展共同的认识和共同的责任感,是这个分裂的世界十分需要的。”这就是说,实现可持续发展就是人类要共同促进自身之间、自身与自然之间的协调,这是人类共同的道义和责任。

可持續发展面临的挑战

近20多年来,虽然人类未来所面临的重大威胁得到了广泛认识,可持续发展理念在全球达成共识, “联合国2030年可持续发展议程”成为全球行动纲领性文件,得到了许多国家的积极响应。然而,可持续发展目标在实施上仍面临着制度、政策、技术等方面的挑战,使得践行可持续发展的行动进展较为缓慢。

正如上所说,可持续发展是人类自我救赎的理性选择,也是走出困境、走向未来的唯一出路,亟需各国采取创新而高效的行动。而只有充分认识面临的各方挑战,了解其深层次的原因,才能有针对性地找到解决路径,加快可持续发展进程。

实际上,无论是国际还是国内学术界,对可持续发展面临的挑战进行了深入的研究与广泛的探讨,努力为各国政府决策和实践方案提供参考。综合而言,虽然每一个国家因自身的情况不同,其面临的挑战也不尽相同,但是无论是发达国家还是发展中国家,下面三个关键性难题难以回避。

制度挑战

可持续发展是对工业革命以来建立的传统发展模式的变革,是一条全新的发展道路,涉及的问题包含了人、社会和自然,在区域上涉及国家、地区与全球性的问题,因此面临一系列的制度挑战。一方面,从全球而言,不存在一个全球性的政府,对全球范围内的社会、环境、经济方面的可持续发展问题进行全面的协调和管理。尽管对于全球性可持续发展问题形成了共识,但是在可持续发展的许多具体问题上,各个国家的分歧依然明显。同时,也无法形成有效的沟通,致使可持续发展目标的实施缓慢。另一方面,从国内而言,可持续发展对所有国家都是一个新生事物,现有的制度和政策框架是在传统工业化模式下形成,无法适应可持续发展对制度和政策的要求,需要破旧立新。

中国科学院科技政策与管理科学研究所所长王毅也对此表示了担忧:“缺少具有法律约束力的制度安排,议程实施难以保证。”他说,过去20多年,尽管提出了不少宣言、议程和实施计划,但由于缺少强制性的法律规范和全球领导力,一些国家特别是发展中国家的环境保护政策难以主流化,可持续发展的实质性进展不如预期。与此同时,发展中国家虽然在纸面上维护了“共同但有区别的责任”原则,但难以真正获得实惠,发达国家并没有完全兑现支持发展中国家的承诺。另外,仅以自上而下的政府作用为主的可持续发展多边治理框架难以达成既定目标,需要改变治理结构,发挥全社会力量及各类国家集团的积极作用。

市场挑战

市场竞争是实现有效率配置的有效途径。当前,在实现可持续发展过程中,国际组织机构和政府部门积极发挥市场机制,鼓励更多的私营部门、利益相关者加入可持续发展行动中,证明了市场的力量在解决可持续发展问题上发挥了重要作用。比如,众多企业纷纷将可持续发展融入战略中,采取节能减排措施,践行低碳生产,采用清洁能源,提高可再生资源的利用率等,并取得了不错的效果。

然而,从实践来看,依然存在相当多的挑战。首先,从本质上看,市场化的手段依然强调的是经济激励,行动的出发点是资本追求收益的冲动,而可持续发展目标则是强调人、社会和自然三者的和谐共处,两者在价值追求上无法契合。另外,对于人类的社会福祉、自然生态系统的功能价值等无形资产,通常不存在一套统一适用的核算体系,使人们对于看得见的经济利益的重视超越了对于可持续发展具有重大影响的自然资源、生态环境等无形资产的重视。其次,用市场化手段解决可持续发展问题面临着投入与收益不成正比的难题。这也是阻碍私营部门重视可持续发展并增加投入的重要因素之一。

技术挑战

毫无疑问,科学技术是推进可持续发展的重要手段。可持续发展离不开技术的支持,技术可以极大地解决社会的贫穷、健康、医疗和教育等问题,提升社会福祉;同时,技术的进步与创新能够提高资源利用效率,降低单位产品的资源消耗量和污染物排放量,有效减缓生态系统的压力,提高自然环境的承载能力和可持续能力。

然而,科学技术的负面效应也应该得到充分的审视,这些负面效应体现在三个方面。一是技术的反弹效应。由于资源利用效率提高,单位资源市场供给和消费价格下降。在收入水平不变的情况下,消费者同等额度的预算支出,必然增大对自然资源的消耗数量。二是自然资源消耗的加速效应。由于技术创新、成本降低,需求必然增加。不论是反弹效应还是加速效应,均增加消费者剩余,提升消费者的福利水平,但是对环境资源容量的占用和耗减,也是一个不争的事实。三是极限效应。技术创新可以减少污染物排放,但达到一定水平后,进一步减少污染物排放的技术难度增加,而且在许多情况下,在技术上不可能达到100%的消减。在可以预见的未来,现有的技术或未来的技术很难使地球表面积增加或者创造新的适宜人类居住的星球,使得人类可持续发展面临一个“极限”。

结语

“过去七万年来,人类已经成为全球生态变化唯一最重要的因素。” 赫拉利在《未来简史》的论断深刻揭示了人与自然的本质关系,而当前人类已经到了必须最大限度减缓对赖以生存的地球影响的紧要关头。可持续发展承载着人类自我改变与救赎的历史使命,代表着人类未来发展方向,也是新一轮全球化竞争的焦点。无论是发达国家还是发展中国家,都不得不转向可持续发展,谁都不能缺席。

参考文献:

[1] 《寂静的春天》,美国蕾切尔·卡森,商务印书馆

[2] 卢中原主编,《面向世界新变化的可持续发展战略》,中国发展出版社2016年12月版

[3] 潘家华,陈孜:《2030可持续发展的转型议程-全球视野与中国经验》,社会科学文献出版社2016年8月版

[4] 龚胜生:《天人集——可持续发展论集》,中国社会科学出版社2018年3月版

[5] 牛文元主编:《2016世界可持续发展年度报告》,科学出版社2017年1月版

[6] 牛文元主编:《2015世界可持续发展年度报告》,科学出版社2015年7月版

[7] 牛文元主编:《人类文明与可持续发展——三种文明论》,新华社出版社2004年版

[8] 程东海:《文明进程中的可持续发展研究》,中国社会科学出版社2016年4月版

[9] 北京大学编译:《中國21世纪议程管理中心》,社会科学文献出版社2004年版

[10] 尤瓦尔·赫拉利:《未来简史》,中信出版社2017年版

可持续发展理念溯源图谱

1962年,美国女作家蕾切尔·卡森《寂静的春天》(Silent Spring)一书出版掀起了一场世界环保运动。

1964 罗马俱乐部成立,来自10个国家的科学家、教育学家、经济学家、人类学家、实业家等齐聚意大利罗马,开创了对人类困境的研究计划,旨在阐明人类面临的主要困难以引起政策制定者和舆论的注意。

1970.4.22 “地球日”在美国诞生,并对环境污染问题开展了全国性宣传,是人类有史以来第一次规模宏大的群众性环境保护运动,并被认为直接催生了1972年联合国第一次人类环境会议。

1972.6.5~16 联合国在瑞典首都斯德哥尔摩第一次举办人类环境会议,提出 “人类环境”的概念,并通过《人类环境宣言》,标志着人类环境意识的觉醒。

1972 第三世界环境发展行动组织在塞内加尔成立,致力于南方国家可持续发展方面的研究和培训。

《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告》发布,引起了极大的反响。该报告通过对关乎世界未来的五大因素——世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源消耗的趋势发展的研究,指出人类如果按照既有的趋势发展下去,这个星球上增长的极限将会在今后100年内发生。

1976 首届全球人居环境会议召开,全世界众多国家第一次聚集在一起站在全球的高度探索人居环境建设问题。

1980.3.5 国际自然保护联合会(IUCN)、联合国环境规划署(UNEP)、世界自然野生动物基金会(WWF)联合发表了《世界保护自然大纲》,首次提出“可持续发展”的概念。

1981 美国布朗(Lester R. Brown)出版《建设一个可持续发展的社会》,提出以控制人口增长、保护資源基础和开发再生能源来实现可持续发展。

1983 发展选择组织(Development Alternatives)在印度成立,提倡在南方国家中培育人、技术和环境之间的新型关系。

1987 世界环境与发展委员会(WCED)提交的布伦特兰报告《我们共同的未来》第一次系统地阐述了可持续发展的内涵,在国际社会达成广泛共识。

1990 国际可持续发展研究所在加拿大成立,作为非官方机构汇集发布《地球谈判公报》。

联合国儿童问题峰会召开,其重要成果是承认环境对人类后代的影响。

1991 中国发起召开“发展中国家环境与发展部长会议”,发表《北京宣言》。

10月,全球环境基金成立,这是世界银行的一项支持全球环境保护和促进环境可持续发展的10亿美元试点项目。

1992 6月,联合国环境与发展会议在巴西里约热内卢举行,102个国家首脑参加会议,通过以可持续发展为核心的《里约环境与发展宣言》《21世纪议程》等文件。

12月,联合国可持续发展委员会(CSD)由联合国大会批准成立。

可持续发展工商理事会发表《改变道路》报告,推动商界可持续发展实践。

1993 联合国可持续发展委员会第一次会议召开,旨在保障联合国环境与发展大会的后续活动,促进国际合作并使政府间决策能力合理化。

1994 全球环境基金(GEF)重组,与世界银行分离,成为一个独立的常设机构,提高发展中国家参与决策和项目实施的力度。

1995.1.1 世界贸易组织(WTO)正式成立,承认贸易、环境与发展之间的联系。

1996 ISO 14001标准被正式采纳为企业环境管理体制的自愿性国际标准。

1997.12.11 149个国家和地区代表在日本京都通过关于减少温室气体排放的《京都议定书》,应对气候变暖的威胁。

1999 全球可持续性指数启动,跟踪世界大企业在可持续性方面的行为实践,这一工具被称为道·琼斯可持续性总指数,为投资者寻找既遵循可持续发展原则又赢利的公司提供指导原则。

2000.9 联合国首脑会议上,189个国家和地区的代表通过并签署《联合国千年宣言》,正式承诺将全球贫困水平在2015年之前降低一半(以1990年的水平为准)。

2002.8.26~9.4 联合国地球峰会——世界可持续发展会议在南非约翰内斯堡召开。这也是《里约环境与发展宣言》签署10周年,评估了上次峰会以来全球环境保护的进展和活动。

2005 《京都议定书》生效,从法律上约束发达国家缔约方实现减少温室气体排放的目标,并为发展中国家建立了清洁发展机制,欧盟的碳排放交易体系也于2005年启动。

2007.12.3~15 联合国气候变化大会在印度尼西亚巴厘岛举行,产生了“巴厘岛路线图”,成为人类应对气候变化历史上的一座里程碑。

2010 9月,联合国千年目标大会在纽约联合国总部召开,会议通过了《履行承诺——团结一致实现千年发展目标》成果文件。

11月1日,国际标准化组织(ISO)正式发布ISO 26000《社会责任指南》。指南致力于促进组织的可持续发展,其制定目的是为了促进世界可持续发展和公平贸易,作为一种适用于全球所有组织的社会责任标准,对社会、经济和环境的可持续发展具有重要的影响。

2012.6 联合国可持续发展大会首脑峰会(“里约+20”)在巴西的里约热内卢举行,明确提出要制定一套全球可持续发展目标,并将其纳入“2015年后联合国发展议程”。

2014 5月25日,世界可持续发展工商理事会(WBCSD)发布《全球面临水-能源-粮食的挑战》报告。

12月,联合国发布关于2015年后可持续发展议程的综合报告《2030年享有尊严之路:消除贫穷、改变所有人的生活、保护地球》,提出可持续发展的普遍性和变革性议程。

2015 9月25日,联合国可持续发展峰会通过了《变革我们的世界——2030年可持续发展议程》(简称“联合国2030年可持续发展议程”)。

12月12日,《联合国气候变化框架公约》近200个缔约方在巴黎气候变化大会上,达成具有里程碑意义的《巴黎协定》。这是继《京都议定书》后第二份有法律约束力的气候协议,为2020年后全球应对气候变化行动做出了安排。

2016.1.1 “联合国2030年可持续发展议程”正式启动,新议程呼吁各国现在就采取行动,为今后15年实现17项可持续发展目标而努力。

2018.12 联合国卡托维兹气候变化大会召开,完成《巴黎协定》实施细则谈判。