身体行为与文化认同

2019-09-10邱晨

邱晨

摘 要:“中立音”是广西龙州传统乐器——天琴的一种特殊的音律现象,它曾引起了一些专家学者的关注,也受到了一些专家学者的质疑。在田野考察的基础上,通过对龙州天琴的三位执仪人进行测音分析,发现其中立音存在一定的共性特征与个性差异。通过对中立音的生成进行纵横两方面因素的探讨与剖析,体现了制作者对琴杆形制的文化认同,阐述了表演过程中身份行为对中立音形成的影响。

关键词:中立音;身体行为;信仰文化;天琴;音乐生成

中图分类号:J632.39

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2019)02-0094-06

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2019.02.015

天琴,民间称为“鼎叮”,是流传于中越边境一带的长颈无品的弹拨类乐器。将其更名为天琴,是源于边境壮族人民对“天”的文化信仰。“天”在此意为各类“仙官”,所举行各类仪式称为“做天”。“做天”的内容包括了人生礼仪的诸多方面,如婚礼、过桥、求花保花、做寿、入新房、安龙,以及驱邪赶鬼等十几种,而天琴正是各个仪式中使用的唯一乐器。

然而对于传统天琴的音乐,无论是学者还是代表着民间精英文化的音乐表演者,或是弹奏者本人都有着自己的理解。近十几年来,关于天琴的学术成果每年以梯式结构增加,其中有不少学者着眼于传统,通过对各类仪式的记录与解析,阐释其文化功能和局内人的信仰空间;也有将研究重点放置于文化的重构现象,通过观察其传承与传播中的涵化、濡化及创新,以期探索天琴的文化变迁模式。无论哪一类学者,都将传统天琴的文化属性限定为仪式中的“法器”。随着文化事业的发展,有些村落中已经成立了“天琴女队”,由专人进行指导与编排。她们既是地方传统文化的持有者,又接受了专业的音乐知识,是村落中精英文化的代表。在队员们看来,她们弹奏的音乐与同村“师傅们”弹奏的天琴音乐有着泾渭之别。龙州县双蒙村的李仙梅、路绣纷认为:“我们不同他们,我们学的时候,就是有do、re、mi、fa、sol的,是按照这个学的,但是他们就没有这些的”①;在精英文化的话语作用下,弹奏者本人也会产生一定程度的音乐认同焦虑。天琴艺术传承人李邵伟是公认的弹奏技术最好的执仪者。但是,他曾多次表达过自己“弹得音不够准,不能和自己的子女相比,因为他们都是学过的(专业的音乐知识)。”采访时间:2018年4月12日;采访地点:广西龙州县金龙镇双蒙村板池屯李邵伟家中。

从上述不同群体的观点中,我们可以看出:对于传统天琴音乐的理解,都未能给予天琴“音乐属性”以足够的重视,以致于对其音乐缺乏深入研究、甚至造成误读。这些观点也都十分具象地指向了天琴音乐的“曲调”或“音准”,即音高结构的问题。笔者以参与观察者的身份跟随龙州县金龙镇的执仪人进行学琴时发现,执仪人往往有着稳固的四度——五度音高感知力,因此并不能否认其本身的音乐价值。但是,天琴音乐中普遍存在着中立音,且因乐器形制、弹奏者身体特征的不同造成中立音存在着个性化的差异,这是造成局外人对其“不成曲调”的误读,也正是龙州天琴特殊风格的成因所在。正如梅里亚姆在《音乐人类学》一书中所言:“民族音乐学家的目标不仅是理解作为构造性声音的音乐,还有理解作为人类行为的音乐”[1]。笔者通过对其演奏行为进行观察,发现这一过程与中立音現象的生成机制密切相关,而决定音高结构的乐器形制受地方文化持有者的信仰意识所支配,蕴含着对地方文化的认同。

一、龙州天琴音乐中的中立音的测音数据及分析

笔者采用物理测音的方法,以期更为科学、细致地呈现天琴音乐中的“中立音”现象。所选的测音对象为金龙镇双蒙村板池屯的李邵伟、李训英,以及居住在一村两国——横罗村其逐屯的沈光玉三位执仪人。之所以选择这三位执仪人进行测音主要有以下两个方面的考虑:其一,从迁徙历史上看,双蒙村的李姓村民是最早迁入金龙镇的布傣人,而沈姓傣人迁居入衡罗也至少有10代,三人都是自幼学琴、世代传承,他们本身就蕴含着丰富的历史记忆,且无论是声望还是琴技,三人都得到了局内人的认可,是地方文化的核心人物。其二,李邵伟为天琴艺术的自治区非物质文化遗产级传承人,沈光玉为农垌节的自治区级非物质文化遗产传承人,国家给予的特殊文化身份体现出他们也获得了各类专家学者及文化工作人员的认同。

1.测音数据

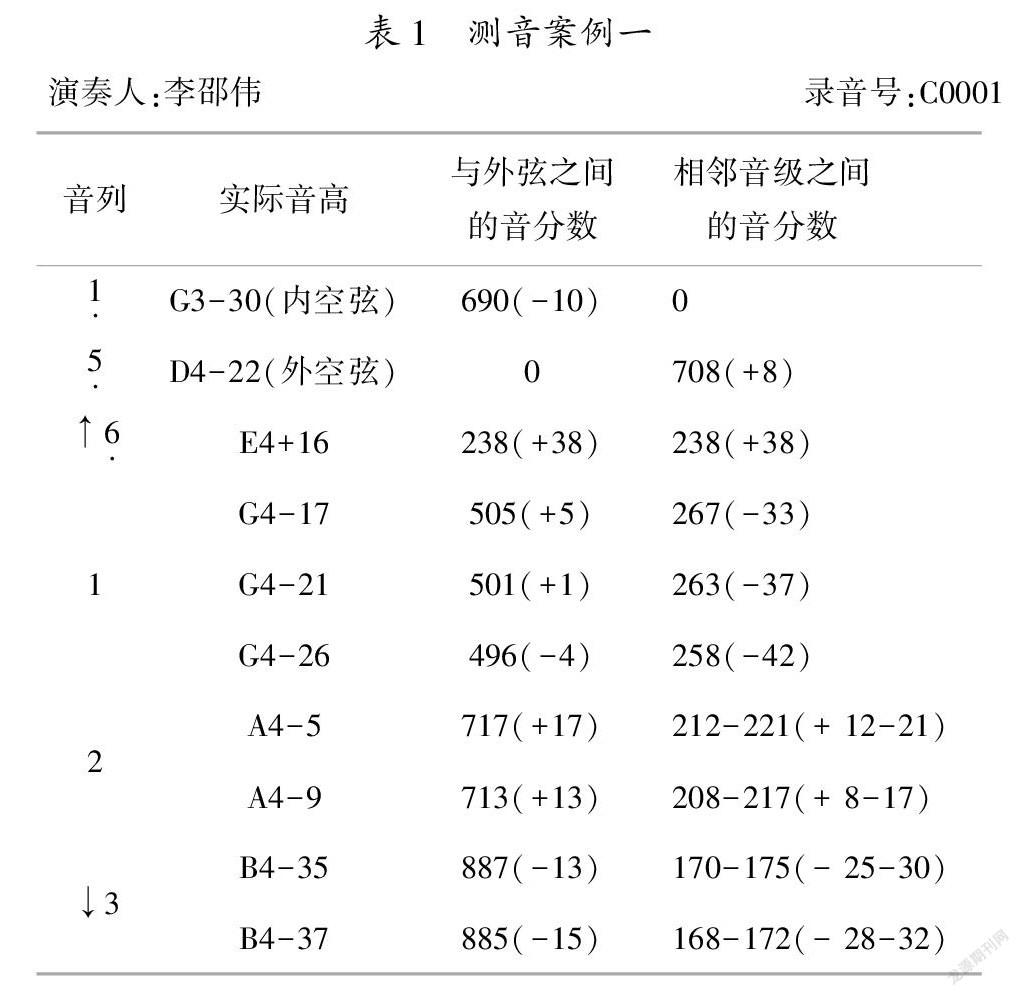

本次测音使用了由中国艺术研究院音乐研究所研制,能够对快速动态音乐进行测量的设备——“通用音乐分析系统”。天琴演奏通常都是双弦同时弹奏,这给测音增加了很多难度,故选择较为稳定的乐曲《上路》作为测音样本。现将测音结果呈现如下:

从表1测音数据分析得出:李邵伟演奏的内外弦为纯五度,音分值相差10音分。笔者曾多次对他的定弦进行测音,两弦的五度音分差均能保持在20音分以内,较为稳定。La音在乐曲中出现次数较少,与外空弦相差238音分,较十二平均律的大二度200音分高38音分,属于中立音;中音区的Do音为乐曲的主音,出现频率最高,但音高均在G4-17至G4-26之间,变化幅度不大,音差在10音分之内,与外弦的四度音差也5音分以内;Re音同样较为稳定,音区活动范围在4音分以内,与外弦的五度音分差略大,但都保持在20音分以内;Mi音出现频率较少,该音较之空弦sol音相比,大六度音差在15音分以内。但是,mi与相邻音re相比,二者之间的音分值在168-175之间,比十二平均律的200音分,低25-32音分,因而属中立音。

李邵伟的定弦为纯五度定弦,且各音级均较为稳定,活动范围皆在10音分以内。与十二平均律相比,低音La偏高38音分,Mi音偏低25-32音分。因而,这两个音属于中立音,其余音视为在该律制范围之内。

从表2测音数据分析得出:李训英的定弦方式为同样纯五度定弦,在笔者对他所调高低二弦进行数次的测量数据中,两弦的五度音分差也均能保持在20音分以内。La音与外空弦相差233音分,较十二平均律的大二度200音分高33音分,属于中立音;作为主音的do音,出现频率最高,但音高均在E4-35至#D4+49之间,变化幅度在15音分之内,与外弦的四度音差也15音分以内;Re音较之do音,音区活动范围更大,其范围在F4+38至#F4-37,相差25音分,但与外弦的五度音分差不大,都保持在17音分以内;Mi音出现频率较少,该音较之空弦sol音相比,大六度音差在15音分以内。但是,mi与相邻音re相比,二者之间的音分值在152-177之间,比十二平均律的200音分,低23-48音分,属中立音。

故而,李训英的定弦为五度定弦,旋律进行的各音中,do音最为稳定,re音次之。与十二平均律相比,la音偏高,mi音偏低,皆属于四分之三体系,其余音视为在该律制范围之内。

从表3测音数据分析得出:沈光玉的内外定弦为纯四度,音分值相差12音分。相较二位李姓师傅的所弹,沈光玉的La音在乐曲中出现频率略高,音高的活动范围为#C4-13至D-37,幅度为76音分,甚至个别音已达降si的音高。Do音为乐曲的主音,出现频率最高,但音高均在E4-13至E4-35之间,变化幅度在25音分之内,与外弦的四度音差在14音分以内;Re音的活动范围较大,幅度在77音分。与do音的距离也从99音分至193音分不等。所以,我们并不能完全定义此音为re,或是降re,该音处于不稳定的状态,就其总体情况而言,呈普遍偏低的情况。尽管Mi音多以滑音出现,但较为清晰,该音较之空弦sol音相比,大六度的音分值在774-795之间,故而称为降mi,且个别音与外弦的大六度差值在26音分,也属于中立音。

2.数据中的共性与差异

若将三人演奏的测音数据进行横向的对比分析,则会发现其中既有共性特征又有个性化的差异。首先,龙州天琴共有两根弦,外弦为旋律弦,内弦为共鸣弦。外弦上形成的旋律音高共有四个:低la、do、re、mi,与外弦的音高(低sol)形成大二度、纯四度、纯五度与大六度的音程关系。其中,do与re二音与外弦空弦音高的音分差基本保持在20音分以内,并且从单个音的活动轨迹可以看出音区的位移也相差不大。是四个音中较为稳定、使用频率较高的两个音。艺人四度、五度的定弦方式,加之此二音与外弦形成的四度——五度关系,体现了天琴艺人对纯四度、纯五度有着明显且稳定的音高感知能力,这是源于自然音的谐音列对于人耳的音高经验有着最直接的影响。在这一方面的稳定表现,是数据中所体现出来的共性特征。

其次,低la与mi二音样本片段出中现频率较小、也更不稳定。从整体来看,低la与mi都属于中立音,而且三人都是la音偏高而mi音偏低。但是,从音分的偏差值与单音运动的范围来看,则存在着较大的个性化差异。李邵伟的低音la与mi二音与外弦音高的音分偏差值在40音分以內,且音分浮动的幅度不大,是三人中最为稳定的弹奏者,李训英次之。而沈光玉不仅乐音的活动范围非常大,个别音幅度就达到了77音分,处于非常不稳定的状态。而且,出现了中立音re,与中立音降mi,旋律的音列也发生了变化。

通过分析可以发现:“中立音”现象虽然是普遍存在的,但是存在着因人而异的特点,有着不同程度的差异性。这种因人而异的中立音现象,其中的主观因素在于弹奏者本人对于音乐的不同审美与习惯。如,李训英认为在演奏过程中即使是同一个音,其每一次的按指位置都不可能、也不应该相同,否则音乐则僵化,失去了灵动感。而李邵伟因其子女都有学习音乐的背景,受其影响则认为音乐的稳定与否彰显了个人对于乐器的把控能力,因此在弹奏过程中十分追求各音的稳定感,这也是他引以为傲之处。然而,要究其中立音生成的深层因素,还需从演奏者的肢体结构及其行为习惯,以及天琴的基本形制及其文化背景等进行综合考察。

二、龙州天琴“中立音”生成的行为机制

对于音乐结构的产生与人的身体结构及行为之间的关联已引起国外相关音乐人类学家的关注。约翰·布莱金在研究赞比亚的“布腾博笛”时发现这种音乐产生自重复的指法模式,并提出了音乐结构与人体关系的想法。内特尔也认为“人体与乐器之间的接触”,可能是决定音乐结构的一个原因。[2]194-195对于器乐音高结构的解读关键是了解其生成的深层原因,也是对音的组织与形成的过程进行研究,即为音乐行为过程的研究。为了体验这一行为过程,笔者曾以参与观察者的身份,跟随李邵伟学习琴技。通过笔者的个人体验以及对身体行为的深入观察而获知了执仪人弹奏时的指法逻辑,这其实就是导致中立音产生的直接原因。

1.固定的把位

笔者发现在执仪人的琴杆距琴头约四分之一处的位置有着明显的标记,目的在于固定大拇指的位置。弹奏时,大拇指的位置始终保持固定不变,这也意味着整个行为过程不会变换把位。其标记的方式最早由刀刻,后因增加手指的舒适度而选择在制作琴杆时做为枕状。固定把位的原因有二:其一,比起变幻把位的弹奏方式,显然把位的固定既不会分散精力,同时也节约体力。因为,“手部位置的变化是通过肩部和肘部运动完成的。而且为了控制这些运动,对视觉信息的要求更大。而手指运动可以主要在动觉控制下进行,无需特别注意。”[2]203仪式中执仪者往往需要弹奏接近十小时,且还需要同时眼看经书。因此,避免视觉的分散与节约体力对于执仪人而言至关重要。其二,增加了音高的稳定度。大拇指的位置,决定了其他手指的指位。而指位能否固定,将直接影响到音高的稳定与否。

执仪人标记具体位置时所选择的参照是食指按弦的位置,也即遵从他们的内心听觉找到食指按弦时所发出的音,再按照舒适的握琴手势对大拇指的位置进行标记。食指的指位大约位于弦长的四分之一处,所发出的音高是与外弦形成的纯四度之音也正是乐曲的主音——do。琴杆上的标记,既固定了把位,又体现了艺人用自己的方式,于无形中给乐器加设了一道有形的“品”。这道特殊的“品”也彰显出了面朝黄土背朝天的农民从最初对音高的无意识而逐渐发展为对内心音高的认识与追求。

2.特殊的指位

音位与手指的特殊对应关系构成了两个中立音发生的指法因素。天琴张二弦,内弦为低音共鸣弦,乐音的音位主要布于外弦上,呈单行的线性排列。除了把位的固定,天琴长长的琴杆使音的位置也更加松散,相邻的手指不再能够轻而易举地负责相邻的音级。于是,当食指处于do的位置时,手型自然状态下落于re音指位的则不再是中指,取而代之的是无名指,这是人在自然状态下所选择的更舒适的指法选择和更易控制的弹奏方式,进而出现频率最高的do与re二音成为相对较为稳定的音级。但是,由于大拇指的位置始终处于固定状态,音位的散落是do音由食指演奏,re音由无名指演奏,中指则无用武之地,且艺人们由于小指与无名指难以分隔而一贯不适用小指。那么,位于do音上方的低音la音则只能由食指向上运动进行弹奏;为mi音则由无名指向下进行弹奏,这已经成为龙州执仪人约定俗成的指法规律。其音位与手指的意图如图1。

3.手指紧张度造成中立音

对于中立音的产生动因,律学专家李玫认为主要在于身体与乐器之间的关系,并提出具有开拓意义的“中指指位”:“每个民族会依据自己的音调习惯选择音阶,在这样的形制结构上,有一个产生中立音的积极动因,那就是中指指位。因为中指的生理运动方向倾向于无名指,所以在La Si Do和Mi Fa Sol这两组音之间,中指要按出 Si和 Fa ,就要远离无名指,这是不舒服的手型,而中指稍向下处居中位置就不再别扭,这是可能发出↑Si和↑Fa,这种手指的调整行为已经构成音律的跃迁。应该说中指现象是听觉与技术内外协调的结果”[3]。

龙州天琴的弹奏者在按弦过程中虽然不用中指,但其中立音生成动因却与李玫教授所提“中指指位”的因素有着原理上与效果上的相似之处。由于大指的位置始终处于固定状态,而琴杆又过长。所以,当食指欲向上按出la音或无名指欲向下按出mi 音时,都因与大指的间距过远而使整个手型处于紧张、别扭的状态,这也导致了普遍存在↑la与↓mi的中立音现象。正因为这样非舒适、自然的手势,也就使得在弹奏过程中↑la与↓mi出现频率较低、较不稳定。

身体与乐器的密切关系,不仅仅使天琴音乐产生了中立音现象,还使这种中立音现象呈个性化、多样化的特征。主要原因在于,每把天琴的琴杆长度不一,再加之执仪人身高、臂长、手长的差异,造成对于琴的把控能力也不尽相同。以身高不足1.6米的沈光玉为例,他的天琴琴杆长约75厘米,比身高约1.7米的李邵伟的琴还要长3厘米。所以他在演奏中除了主音do以外,其他的音都处于不稳定状态,中立音也更多。这也是为何不同的琴师所弹奏的音乐具有一定的相似性,却也存在差异性的根本原因所在。

此外,正是由于音位相隔较远,艺人们在弹奏la、mi二音时常常需将手指斜着竖起,造成手指侧面来按压指板。这种触弦方式的改变也带来了音色的改变,使得发音较为浑浊、哑暗,力度也更为受限。由此形成了高低相互、哑亮相交、轻重相错的特殊音乐风格。

三、龙州天琴中立音生成的文化因素

器乐与歌唱的不同之处在于,后者可以直接通过人的身体来完成创作与表演,而前者需要通过外在的、具化的“物”(乐器)来呈现音乐,故乐器的形制与构造将直接影响音乐的音高结构。如前文所述,天琴音乐中的中立音是由于音位间距过宽导致手指紧张而产生,而音位间距的过宽则是天琴琴杆过长的缘故。在“文化大革命”期间,过长的琴杆成了麻烦,使执仪人成为一眼便可望出的“妖魔鬼怪”。执仪人将直杆式制作为分节式收入布袋,依旧保持着长杆的形制。可见,无论是在特殊时期面临冲突与危险,或是弹奏时感受手指的紧张度与不适,艺人们始终保持着对于琴杆长度的追求与固守。

由于民间天琴在测量上没有统一的规定,造成了天琴看似形态相似实则长短不一的现状。那么 ,是否琴杆的长度有一定的测量标准?若有,原因又是何在?在调查中笔者发现艺人们在测量琴杆时,对这些长度的“数值”要求都各有说法,甚至是直接关乎着天琴“灵”与“不灵”的关键所在。金龙板烟的师傅以“九拳”为丈量标准,长度多在72—76厘米不等。而板池的艺人则认为琴杆长度必须在七十二厘米,否则会失去灵力,而与天琴时常搭配使用的铜环则需36个,合称“天上三十六,地下七十二”,以映“三十六天罡和七十二地煞”。是何故“数”在其中起到了如此巨大的作用,又何故必须非此数而不可?艺人们坚决的态度让笔者意识到这是一个不能回避的重要问题。除了测量时用数的神圣化以外,琴师还会为自己琴上的一些数字进行文化定义。艺人制作的可拆装的分节式琴杆,数量在三至五节不等。“三”代表天、地、人,“四”代表春、夏、秋、冬,“五”代表东、西、南、北、中或金、木、水、火、土。 由此可见,数字非但不是随意可定的,且还具有一定的说法。

意象通过一定的语言载体进行传承和传播,其最初级的符号便是数字。“卜者针对欲决的难疑,因数定象,观象系辞,玩其象辞而判断吉凶。其中尤以数字的意象符号充当沟通天(神意或自然法则)人(人的意向行为)的媒介。‘数’是神不可测的神意和天机的体现。”[4]天琴是族群巫信仰的产物,琴师所用之數自然是为了求吉求福,以图保证或增加天琴的“灵力”。人们认为好的数字能够带来吉祥、如意,能够卜平安、意兴盛,常常被喜而用之,甚至刻意追求。民俗学家宁业高根据古今人们使用数字表吉祥的情况,将其归纳为以下几种:偶数吉祥、谐音吉祥、大数吉祥、满数吉样。[5]36笔者以为,在制作天琴琴杆之时,用数的概念主要体现为两类:其一为满数:满“是相对于人们习惯观念中单元数量达到充足完全程度而言的,而这种单元数量,也是相对于某种空间、时间和事物结构上的一般组织量而言的。”[5]37龙州的执仪人将时间维度中的一年四季纳于“四”;将空间维度中的所有方位或所有的构成物质囊括于“五”;将世间万物汇于“三”,这些数字的选用与理解都突显了对于“圆满”的追求。其二为大数:在琴杆的测量长度上,艺人们虽有不同,但都与“九”有关。“九”是最大的个位数,在传统数字阴阳观中是至阳之数,乃阳中之极。常常用来表示“天”,古时非皇家不可用。“三十六”“七十二”皆为“九”之倍数,亦为可表极尊、崇高之大数。

对琴杆形制的文化认同也直接影响着人们对音乐的认同。在与执仪人交谈中,他们解释道:“(琴杆)只有足够这么长,声音才够好听”。这种“好听”应具有两个方面的含义:其一,弦长根据杆长的长度而成比例增加,弦长越长,振动频率与音高也就越低。这种低频的声音,更能与身为老龄男性的执仪者的歌唱相融合,也能表现出仪式中向神灵祈求时的沉稳气质。其二,在制作天琴的过程中,由于制作者受信仰文化的支配,将数字信仰融入其中,这样内在结构被形式化的、使之具有特殊含义的器物一旦发出声音,其本身就具有神圣性。这种“好听”则是神圣意蕴的隐匿性表达。文化认同与音乐认同相互作用,共同使长杆的形态得以维持与坚守。

结 语

评判音乐价值的标准不应具有唯一性,尊重与理解差异是认识文化多元的关键。中立音作为中国传统音乐特殊的音律现象,成为了区分民族性、地域性音乐风格和特征的重要特征。中立音是龙州天琴音乐的一种特殊现象,也是理解作为小传统的壮族音乐与大传统的汉族音乐之间文化差异的关键因素。只有正确认识其中的差异与多元,才能真正增强并促使少数民族音乐的文化自觉与文化自信,进而促进非物质文化遗产的保护、传承与发展。

在田野工作中,民族音乐学者都需要从地方音乐中提取出静态的文本(测音数据或记录的乐谱),然而如何形成行之有效的阐释极为重要。笔者以为,静态的文本需要动态的阐释,这需将音乐的文本还原至其语境中分析其生成的过程,其中包括行为语境与文化语境。龙州天琴中立音的生成正是包括了这两方面因素:一是演奏行为中的音乐生成过程。这一过程主要体现在乐器与身体之间的关系,特殊的指法逻辑造成天琴中立音的普遍存在,又因人体的臂长、手长等结构不同和琴杆长度的差异造成了个性化的音乐风格,这一系列的行为是显性的、共时的音乐生成过程,也是中立音生成的核心因素。二是琴杆的形态是音乐结构形成的先决条件。天琴形制中所蕴含的数字概念体现了文化持有者对族群信仰的文化认同,也是琴杆长度至今得以延续与维持的重要原因,这一形成过程是历时性的、隐蔽的。这两个过程共同形成了龙州天琴音乐中立音存在的内核,也体现了其“中立音”的存在是内在的音高结构与特定的文化形式的综合体。

参考文献:

[1] 艾伦.帕.梅里亚姆.音乐人类学[M].穆谦,译. 陈铭道,校. 北京:人民音乐出版社,2010:49.

[2] 约翰.贝利.音乐结构与人体运动:来自阿富汗琉特琴的经验[M]∥大音(卷12).程之伊,译.北京:文化艺术出版社,2017.

[3] 李玫.“中立音”音律現象的研究[M].上海:上海音乐学院学办社,2005:196.

[4] 仲富兰.中国民俗学通论——民俗文化论[M]. 上海:复旦大学出版社,2015:94.

[5] 宁业高,夏国珍.中祥文化漫谈[M].北京:中央民族大学出版社,1999.

(责任编辑:杨 飞 涂 艳)