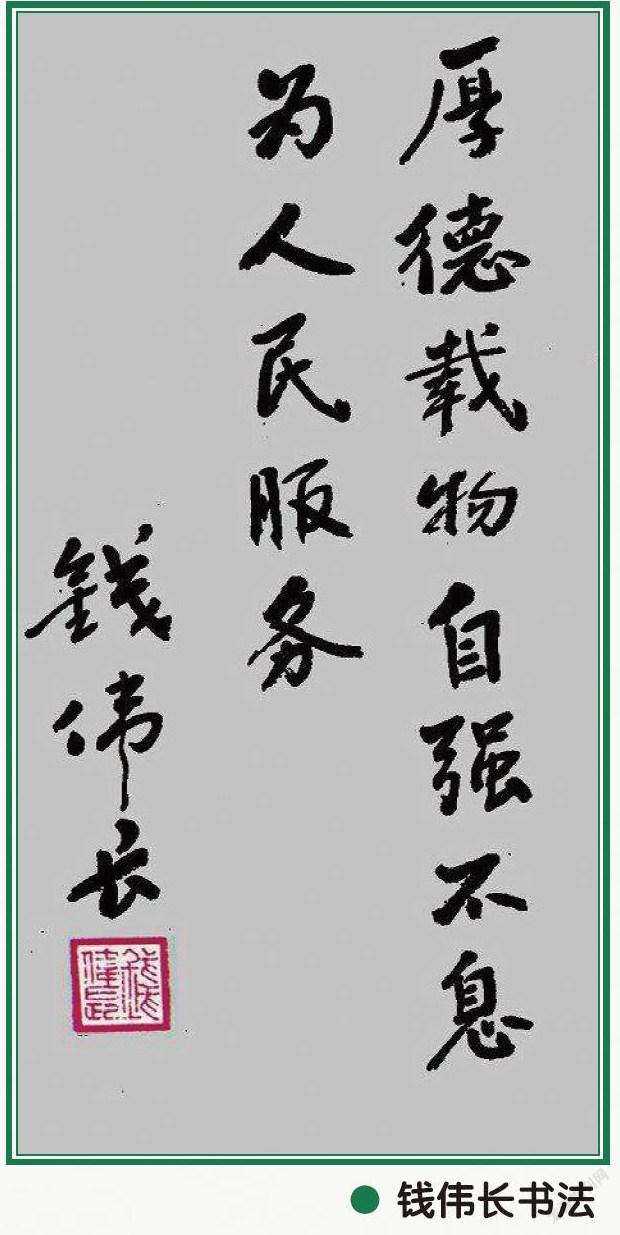

钱伟长:民族脊梁,科学泰斗

2019-09-10刘仟慧

刘仟慧

他是世界闻名的物理学家,也是一腔赤诚的爱国者。2011年,他被评为“感动中国”2010年年度人物。颁奖词中这样写道:“从义理到物理,从固体到流体,顺逆交替,委屈不曲,荣辱数变,老而弥坚,这就是他人生的完美力学,无名无利无悔,有情有义有祖国。”

弃从理

1912年,钱伟长出生于江苏省无锡市七房桥的一个贫苦教师家庭。穷人的孩子早当家,钱伟长从小就十分懂事。在他16岁的时候,父亲病逝,年幼的钱伟长只能跟随其四叔、著名国学大师钱穆一起生活。受到钱穆的影响,钱伟长对历史的兴趣尤为浓厚。在18岁那年的高考中,钱伟长以中文和历史两个100分的优异成绩考入清华大学历史系。

可是,就在进入历史系之后不久,钱伟长做出了一个惊人的决定一一弃文从理,转入物理系读书。他做出这样的决定并不是一时任性,而是基于对祖国的深沉热爱。

当时,“九一八事变”爆发,东北三省沦陷,蒋介石奉行不抵抗政策,中国陷入了风雨飘摇的困境,前途一片渺茫。中華民族的出路在哪里?钱伟长经过深思熟虑,坚定了科学救国的信念——学习物理,可以为中国制造出先进的武器,用自己的力量保卫国家!

起初,物理系的主任吴有训并不想收钱伟长,因为钱伟长的高考物理成绩极其不理想。可是钱伟长坚决不放弃自己的信念,守在吴先生的办公室里,请求了一个多星期。后来,吴先生被他的诚意打动,说:“若是普通化学、普通物理、高等数学这三门课,你能考70分,就先让你试读。”为了赶上课程,钱伟长努力学习,早出晚归,终于把自己最薄弱的科目变成了强项,进入物理系学习。从物理系毕业的时候,他的成绩在班级中名列前茅。

留学生涯

1940年1月,钱伟长考取了中英庚款董事会的公费留学生,赴加拿大留学。临行前,四叔钱穆赶来为他送行。这时,他对四叔吐露了自己的心声:“我出国不是为了自己,也不是为了家庭。我既然出去了,就一定会回来。我的知识,都属于我自己的祖国。”

就这样,钱伟长成了加拿大多伦多大学的第一位中国留学生。他与自己的导师辛格教授第一次面谈时,发现两人都在研究板壳理论,因此谈得十分投契。两个月之内,钱伟长和辛格教授合作完成了一篇论文《弹性板壳的内禀理论》。这篇文章在科学界引起了很大反响,也成就了钱伟长在科学道路上的新起点。爱因斯坦在看过此文之后都忍不住感叹:“这位中国青年解决了困扰我多年的问题!”

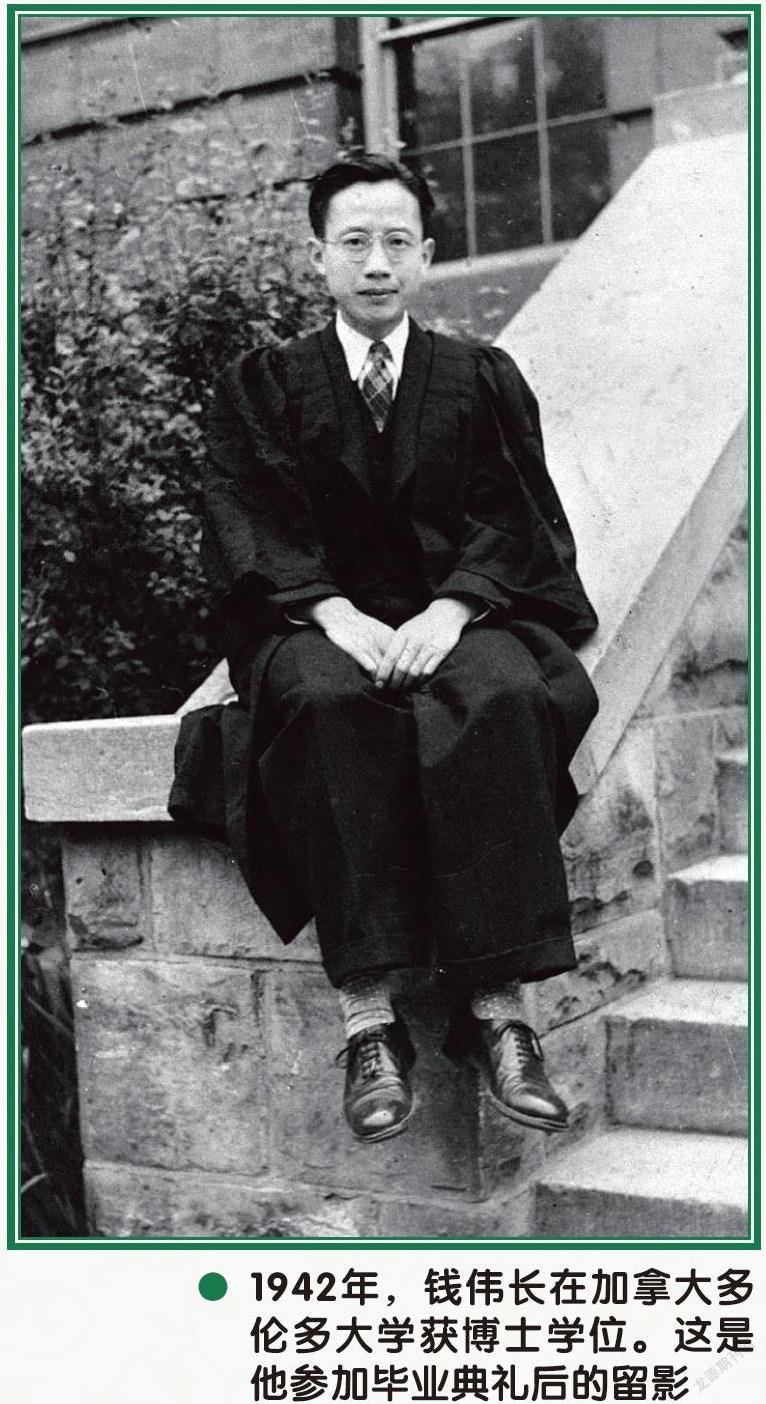

在加拿大读书的日子里,钱伟长一直勤奋学习,不敢有一丝一毫的懈怠。他始终坚守着自己的理想与信念,将理论与实践相结合,获得了一项又一项的科技成果。1942年,钱伟长获多伦多大学博士学位,前往美国加利福尼亚州理工学院和美国国家喷射推进研究所,跟随冯·卡门教授做学术研究。1944年夏天,钱伟长成为美国航空科学学会的正式会员。

回国任教

虽然国外的生活条件优渥,事业也如日中天,但是钱伟长始终没有忘记自己出国留学的初衷。1945年,中国取得了抗日战争的胜利。得知这一消息之后,钱伟长的心情十分激动。经过仔细斟酌,他做出了一个重大决定——回国,把自己的知识全部奉献给祖国。那时,中国教师的工资很低,有的时候连温饱都不能解决。而在美国,钱伟长已经有了年薪8万美元的工作。即便如此,他还是毅然回到了中国。

1946年5月,钱伟长被聘为清华大学机械系教授,兼北京大学、燕京大学教授。但是,当时中国艰苦纷乱的环境让钱伟长的生活和科研都遭遇了极大的阻碍。恰在此时,钱伟长受到邀请,请他去美国参加科研工作。在大使馆填写签证资料的时候,他被问了这么一个问题:“中国若和美国打仗,您是忠于中国还是忠于美国?”钱伟长毫不犹豫地说:“当然忠于中国了,我是中国人,我不能忠于美国。”他在“忠于美国”的一栏里填了“NO”,结果没有获得赴美签证。

钱伟长留了下来,但他并不遗憾。即使在1957年被错划为右派,受到不公正的待遇时,他仍然没有放弃科研和对祖国的忠诚,仍然留在清华园中。虽然不能继续任教,但他依旧专注于学术研究。作为一个“不是教授的教授”,钱伟长用丰富的知识与经验,为无数老师和同学解答了各种技术难题。

复兴大学

“文革”结束后,党和国家为钱伟长平反。十年浩劫,国家的经济文化百废待兴,人才培养成为国家建设的当务之急。这时,钱伟长毫不犹豫地挑起了复兴大学的重担。

1983年,钱伟长被调至上海工业大学任校长。在接下来的几年里,他似乎忘记了自己已经是位年过七句的老人,奔波于全国各地授课讲学。1994年,上海工业大学和其他几所学校合并为上海大学,钱伟长又有了更远大的心愿:要把上海大学建成世界一流的研究性大学!

从71岁到98岁,钱伟长用二十余年的晚年岁月,继续践行着自己一生的梦想,教书育人,奖掖后辈。“桃李不言,下自成蹊”,他的一生,就是一首科学与爱国的赞美诗,百转千回,余韵悠长。

钱伟长曾经说过:“我没有专业,国家的需要就是我的专业;我从不考虑自己的得与失,祖国和人民的忧就是我的忧,祖国和人民的乐就是我的乐。”他用自己的一生为这句话做出了完美的诠释,不愧为民族的脊梁。