三线城市创新驱动发展的空间策略研究

——以台州中央创新区城市设计为例

2019-09-09顾祎敏

顾祎敏

中国城市规划设计研究院上海分院 上海 200000

一、引言

随着近年来全球范围快速城镇化的不断推进,各国为维持和提高国家竞争力,竞相为创新发展提供政策支持。2015年以来,美国白宫发布《美国创新新战略》、德国政府发布“工业4.0”高科技发展战略计划,以及中国先后发布的《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》和《国家创新驱动发展战略纲要》等政策文件均提到了建设创新网络体系的必要性和紧迫性。

二、创新背景

作为要素资源和经济活动的集聚地,城市是创新活动的重要载体。从近年来的创新排行榜中可以发现,创新发展正在向一二线大城市集聚。无论从人才指数、企业创新指数还是租房指数来看,大城市均排在创新力排行榜的前列。而不同大城市之间的创新范式不尽相同:北京集聚各名牌大学,依托学校发展科研机构,更擅长于科研机构式创新;上海是国际型大都市,吸引了很多外资企业,属于国际型创新;深圳集聚了众多国内外科技型企业总部,属于企业式创新;杭州集聚了一批以阿里巴巴为代表的互联网企业,是典型的商务模式创新。

一二线城市成功的创新之路引起了全国范围的创新模仿浪潮,很多三四线城市开始竞相模仿其创新空间。如某三线城市科技园一味追求创新空间建设,但园区从2009年一期建成,至今入驻企业仅60家,在孵企业仅40家,园区内有店无客,甚是萧条。因此三四线城市仅仅盲目学习一二线城市创新空间的做法是不可取的。

基于此,本文以典型三线城市台州为例,介绍台州中央创新区的设计策略,以期为相关地区规划建设提供思路借鉴。

三、三线城市创新认知

(一)创新回归城市

1、创新逻辑:从产人城到城人产

进入新地理时代,创新的逻辑发生了变化。在过去,产人城模式是典型的城市经济发展模式,先“引产”,通过产业吸引人才,最后“造城”。然而新一轮创新中,地区生活质量和城市魅力才是科技都市化发展的最新驱动力。只有先“造城”,通过城市吸引人才,人才的聚集才能促进产业的聚集和发展。“城人产”的发展模式已经成为世界级创新城市的标配,城市是创新的第一步。

因此,只有城市吸引人,人才才会选择在该城市定居,安居才能带动乐业。美国南部地区正是依靠其优质的生活环境、丰富的能源和农业资源吸引大量中西部优质人才,引发了美国南部地区从传统铁锈带到新兴阳光带的转变。国内的“孔雀东南飞”现象也是如此,自20世纪80年代开始,我国西北部的人才便大量向东部沿海地区聚集,且大多为新兴科技领域的高端精英,知识型产业精英一直在向东部沿海城市聚集。

同时,创新正在走向都市化,城市正逐渐取代园区成为科技创新的主战场和发生地。“到旧金山去”成为了2010年以来美国硅谷高科技企业和人才的新选择。近10年来,从硅谷迁移到旧金山的科技企业建筑面积已达23万平方米;硅谷仅在2015年就失去了7500多名高科技从业者并且其中大多都是前往了旧金山。而城市中的街区已不再仅仅是城市生活的发生器,也开始成为创新的发生器。城市内部的高密度街区有着丰富的公共空间,具备混合功能开发的空间要素;同时具备便利的交通设施和互联网环境,能够部分或全部地整合创新企业、教育机构、创业者、学校、金融机构、消费性服务业等经济活动要素,城市街区正在成为创新的容器。

2、创新人才:创业环境是重点

正如我们所知,很多城市都已经采取了一系列的城市政策来吸引人才,拉开了激烈的“抢人大战”。例如武汉市出台的“百万大学生留汉计划”、成都市颁布的“蓉漂计划”、重庆市推出的“黄金10条”、台州市提出的“500精英计划”等,这些计划希望通过一系列优惠的物质生活条件吸引新一代创新人才。而浙江省金华市却不然,他们更加关注创新环境的培育和改善,通过资金扶持、简化流程、降低门槛等方式使得近年来创新人才的数目迅速增长。因此,作为规划师的我们需要认清三线城市的创新难点,吸引人才不是被动地仅仅用优越的生活条件招揽人才,而应当主动用创业环境去吸引。

(二)创新要素建设

正如前文所说,创新环境和创新要素建设是三线城市必不可少的创新发展路径。一二线城市在创新人才、资金、技术等方面的要素提供上有着先天的优势,创业投资、科研机构及高校、高新企业、专利、专业人才、创业人脉等都更加完善。所以在创新要素密集的前提下,一二线城市更关注众创空间、孵化器等创新空间的建设,着重考虑的是如何引入和培育创新项目。但三线城市在创新转型过程中却并不能按照此种方式照搬照抄,因为他们遇到的首要困境便是缺少创新要素,包括创新人才、资金、技术等;即使有创新项目也很难像一线城市一样找到创业导师、风险投资等。

1、三线城市创新:要素是核心

三线城市的创新不在于创新空间和创新项目的数量,而是创新环境的培育和创新要素的建设。东莞松山湖科技城在建设之初便关注技术、人脉、资金、项目、配套等要素建设,重点集聚创新要素而非仅仅关注空间。其著名的“周二有约” 活动更是形成了专属东莞的创新专家库,给年轻的创业人群提供了优越的人脉平台,成为吸引年轻人前来的重要因素之一,从而使得东莞成为了创新的一线城市。

2、构建要素齐全的创新矩阵

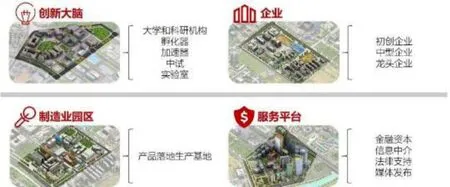

创新要素的构建需要形成积木式的平台和创新矩阵。该创新矩阵包含中枢机构,用以提供技术和创新想法,例如大学、科研机构、孵化器、加速器、中试实验室等,我们称之为“创新大脑”。其次,需要生产平台和制造园区使产品硬件能落地。另外,创业人群需要专业的服务和创新平台,因此需要如金融资本、信息中介、法律支持、媒体发布等创业服务平台。最后,矩阵中必不可少的是各类大中小型创新企业。

图1 创新矩阵构成图(图片来源:笔者自绘)

(三)专业型创新综合体建设

台州市是典型的制造业城市,但园区内大部分企业经营不善,且制造业产业集聚度低,产业类型分散,主导产业不突出,一些高新企业的研发部门也多在北上广等大城市,创新功能外溢严重。学术界大多认为,制造业是城市的包袱,制造业城市并不适合创新。笔者认为不然,特斯拉之所以能落户上海便是由于其制造产业位居前列;深圳市也是通过电子制造业吸引创新投资,从而吸引美国的零件制造落户深圳,因此制造业是创新的基础。

很多制造业比较发达的三线城市已经开始逐渐将制造业与创新结合,形成了主导产业+主题园区的创新方向。例如佛山搭建了基于制造业的专业创新平台,依托其主导产业新能源汽车建设有主题的专业型创新园。该创新园里包括主题园区、创新平台、科研院所、孵化器、资金支撑等,形成专业的创新综合体。

四、基于创新认识的空间策略

(一)项目概况

台州中央创新区位于台州市椒江区的中部,椒江老城的东南方向,处于城市与产业的衔接地带,西侧是椒江老城生活区,东侧是滨海工业集聚区。

近三年来,台州市科技创新综合实力显著提升,创新企业数量显著增加,位居浙江省地级市第三位,质量强市和品牌战略成效明显,具有很强的创新潜力。但“借力”是台州科技创新的显著特征,许多产值过亿的企业通过海外并购和在北上广深等大城市设立研发分部等途径,跨区域整合创新资源,利用发达地区的人才和技术优势,为企业提供创新支撑,飞地创新、借脑创新的现象十分显著。

本次规划希望通过台州中央创新区城市设计吸引台州市本地企业研发功能回归、本地人才回归和台商二次创业的回归。

图2 台州中央创新区区位图(图片来源:笔者自绘)

(二)创新策略

1、创新都市化

(1)小街密路,营造开放的环境

将垂直混合的城市街区作为创新的载体,打造小街密路的城市型空间而非园区空间,加密路网的同时加密水网,做开放式街区。控制创新核心区街区规模为100*120米。

(2)混合开发,激发多元业态的关联活力

在小街密路的基础上,对每个地块进行混合开发,平面混合与垂直混合相结合,形成底层商业、中段办公、顶层居住的多元混合空间,激发多元业态的关联活力,打造年轻人创新的空间氛围。

(3)创新用地类别,设置M4创新用地

为了保障地块的混合开发,学习杭州、深圳等地开创新的用地类别,在台州市设置新的M类用地,包括创新办公、创新科研、创新服务、休闲文化、创新教育、综合医疗、人才居住、创新商业等,通过地块规模、容积率、建筑高度等指标控制地块的混合开发。同时,设置M4用地的准入门槛,确保创新类用地的混合业态开发。

2、搭建创新体系

探索吻合台州作为三线城市创新驱动的发展路径,搭建创新体系,补齐创新要素,构建基于制造业的创新功能矩阵。结合台州的实际产业状况,该创新矩阵包括创新实体和服务保障、小中企业以及专业型园区。

将此创新矩阵落到空间上,形成承载科创要素的创新体系。该创新体系包含有创新大脑、共享单元和创智走廊。创新大脑集孵化器、加速器、科研机构、金信法媒等功能为一体;创智走廊集聚了台州的龙头企业和小中企业;共享单元产业主题鲜明、创新要素齐备,每个单元内包含公寓、酒店、食堂、中试基地、研发中心和企业办公等完备的创新功能。

图3 创新矩阵的空间落位图

五、结语

创新是新时代的发展主题,三线城市创新不能像一二线城市仅关注创新空间和创新项目。空间方面,三线城市的创新不在于空间的量,更重要的是进行创新要素建设,补齐创新要素短板,打造创新矩阵。产业方面,制造业产业不是包袱,应当是创新的优势和基础,可以进行巧妙转化和利用。人才方面,创新人才更加看重的是创新环境,三线城市应当更加关注创新环境培育和优化,从而吸引创新人才。