小地方与大世界:一个边缘藏族社区的本土现代性

2019-09-09孙九霞

孙九霞

当今社会,全球化渗透于政治、经济与社会文化领域,呈现出消解民族国家边界的不可逆转之势。在此背景下,西方科技、经济和组织形式以其优越性深刻影响着发展中国家以及边缘民族地区的发展方向。现代化发展为地方社会创造了诸多舒适、安全、有品质的生活基础的同时,也逐渐暴露出现代性的消极面。(1)[英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社,2000年,第109页。具体而言,其消极面表现为经济理性,渗透于社会生活各领域,工具理性对人的物质欲望的强化(2)李承儒:《马克思对现代性的批判与反思》,《云南社会主义学院学报》2019年第1期。,最终导致人之理想性本质的异化(3)刘同舫:《启蒙理性及现代性:马克思的批判性重构》,《中国社会科学》2015年第2期。。这种单一现代性在全球化时代成为社会发展主调王逢振:《全球化和〈单一的现代性〉》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2004年第5期。,世间万事万物皆被对象化为“资源”,消解了地方社会的主体性,掩盖了资本主义的剥削本质;传统与本土的知识及文化被冠以落后的标签,“科学”与“理性”成为绝对权威王旭辉:《现代性批判:从劳动异化论到文化异化论》,《内蒙古社会科学(汉文版)》2017年第5期。,塑造出“核心—边缘”的不平衡发展结构,并扩散到社会生活的各个领域。单一现代性观念隐含着西方中心主义思想,认为发展中国家及边缘地区社会的现代性实践,是对西方科技、经济和组织形式的追随,这同时是对本土知识与文化的抛弃,“这种趋同模式意味着贬低后来者的地位”[以]S.N.艾森斯塔德、[德]任斯·理德尔、[德]多明尼克·萨赫森迈尔:《多元现代性范式的背景》,[德]多明尼克·萨赫森迈尔、[德]任斯·理德尔、[以]S.N.艾森斯塔德:《多元现代性的反思:欧洲、中国及其他的阐释》,郭少堂、王为理译,商务印书馆,2017年,第21页。。然而,现实的现代性发展却呈现出复数形式的图景:各个社会在经历现代化的过程中,有意识地利用本土资源以解决现实问题,使之符合自身社会的政治条件和精神世界(4)[以]S.N.艾森斯塔德、[德]任斯·理德尔、[德]多明尼克·萨赫森迈尔:《多元现代性范式的背景》,[德]多明尼克·萨赫森迈尔、[德]任斯·理德尔、[以]S.N.艾森斯塔德:《多元现代性的反思:欧洲、中国及其他的阐释》,郭少堂、王为理译,商务印书馆,2017年,第26页。,世界呈现出多元现代性的面貌。

多元现代性承认不同社会共同核心特征的同时,也强调其在心智、制度和其他方面存在差异。(5)[德]多明尼克·萨赫森迈尔:《多元现代性:概念及其潜力》,[德]多明尼克·萨赫森迈尔、[德]任斯·理德尔、[以]S.N.艾森斯塔德:《多元现代性的反思:欧洲、中国及其他的阐释》,郭少堂、王为理译,商务印书馆,2017年,第60页。越来越多的研究发现,地方社会的现代性实践具有能动性响应。(6)王宁:《消解“单一的现代性”:重构中国的另类现代性》,《社会科学》2011年第9期。地方社会在承认、学习和借用具有优越性的西方现代性的同时,并没有完全舍弃本土的地方性知识,带有“本质”文化印记的内部领域依旧保持着主体性。(7)Chatterjee P,“ Whose imagined community?”,Millennium Journal of International Studies, vol.20,no.3(March 1991),pp.521-525.在地方与全球、传统与现代的互动过程中,地方传统文化得以创造性、适应性地复兴。(8)魏雷、孙九霞:《少数民族旅游社区现代性的本土化实践——以泸沽湖大落水村为例》,《旅游学刊》2017年第10期。换言之,传统的日常生活并不一定会被现代性所异化,地方文化的独特性及其自我认同可能会引导地方社会走上内生化的现代性道路。(9)许明、綦晓芹:《本土现代性:在传统与现代的博弈中孕育生长——反思近三十年的传统文化之争》,《社会科学》2010年第1期。这种内生的现代性与西方现代性并无孰优孰劣之分,仅是各自依据本民族或社会的文化经验对现代性的中心问题做出的回应,因此世界被纳入到一个“开放的体系当中”(10)[德]多明尼克·萨赫森迈尔:《多元现代性:概念及其潜力》,[德]多明尼克·萨赫森迈尔、[德]任斯·理德尔、[以]S.N.艾森斯塔德:《多元现代性的反思:欧洲、中国及其他的阐释》,郭少堂、王为理译,商务印书馆,2017年,第86页。。在其中,现代与传统、本土和外部混杂交织、互为所用,进一步促进了地方社会在物质和文化方面的发展。(11)[德]多明尼克·萨赫森迈尔:《多元现代性:概念及其潜力》,[德]多明尼克·萨赫森迈尔、[德]任斯·理德尔、[以]S.N.艾森斯塔德:《多元现代性的反思:欧洲、中国及其他的阐释》,郭少堂、王为理译,商务印书馆,2017年,第60页。

笔者在长期的田野实践中发现西藏芒康盐井地区这一典型案例。在旅游发展推动下,该边缘藏族社区卷入现代化进程,但地方社会的传统文化并未因此被异化,其现代化走向了和谐的“共睦态”。鉴此,本研究希望借助西藏芒康盐井地区的本土现代性故事,为边缘地区的现代化发展开启更多可能的阐释。

一、田野点概况与现代化发展历程

(一)田野点概况

本研究选取的田野点位于西藏自治区昌都市芒康县纳西乡的盐井社区,其地处214国道旁,以产盐著称。以盐田为核心的盐井社区包括上盐井村、纳西村和加达村三个行政村,其总人口分别为741人、1347人和1249人。(12)昌都市创先争优强基础惠民生活动领导小组办公室:《昌都市村情汇编》(内部印刷),2016年,第588、590、592页。盐井地区自古以来便是茶马古道的重要驿站,1949年以前此地马帮依然兴盛,多元文化在此交流、碰撞、融合、发展,形成兼容并包之势,在宗教信仰方面尤为突出。目前上盐井村天主教和藏传佛教信仰并存,村民中80%信奉天主教,20%信奉佛教,纳西村和加达村则信奉藏传佛教。

据《芒康县志》记载,该地区的盐业历史可追溯至格萨尔王时期,到清代开始有详细的文字记载。(13)西藏自治区芒康县地方志编纂委员会:《芒康县志》,四川出版集团巴蜀书社,2008年,第365页。澜沧江东西两岸鳞次栉比分布3000余块白红盐田,以加达村的盐田数量最多。历史上,盐民通过物物交换的形式将盐销往昌都、林芝,乃至四川、云南等地获得经济收入。直到2011年前后,这种传统的交易形式才逐渐停止,而外出务工、葡萄种植、林下资源采集及旅游业开始成为家庭经济主要来源。目前该地区已开发建成国家4A级旅游景区——西藏芒康盐井旅游景区,千年古盐田、天主教堂均成为该景区的核心旅游吸引物。

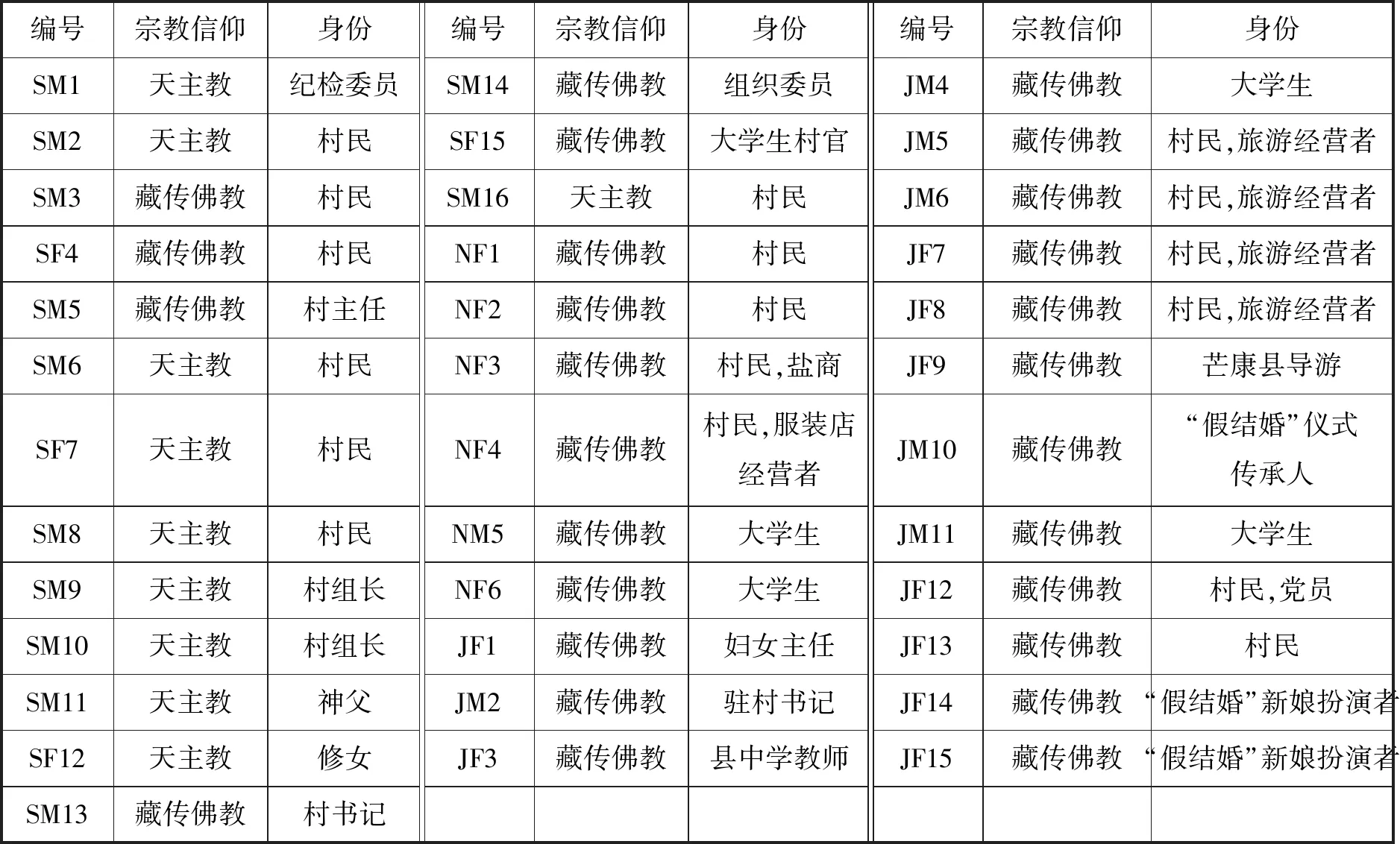

笔者曾于2002年至2018年多次前往盐井社区进行调查,通过深度访谈、非参与式观察等方法获得丰富的一手资料。其中,2018年8月1日至8月10日,集中对盐井地区盐业和旅游业发展、宗教信仰、“假结婚”仪式、价值观念等层面开展为期10天的田野调查,共访谈40人(如表1所示),并根据所属行政村、性别情况进行编码。在此基础上,围绕研究问题,对收集到的资料进行分析。

表1 访谈对象信息一览表(14)备注:S-上盐井村,N-纳西村,J-加达村;F-女性,M-男性。绘制者:庞兆玲;绘制时间:2019年7月。

(二)盐井地区的现代化发展历程

生计方式变迁可以折射出盐井社区的现代化发展历程。该地区藏族居民祖祖辈辈依赖盐业生产维持生计。传统产盐各环节均需人工完成,最辛苦的当属晒盐卤环节。藏族女性需下到江边深达10余米的盐井,用木桶将卤水背到贮卤池自然浓缩5-6天,再将卤水注入盐田。这些女性劳动力一天中多则背400-500桶卤水,少则背60-100桶,澜沧江东岸的盐田劳作因地势陡峭难度更大。很多女性因长期高强度的劳动及卤水浸泡,患有风湿、关节炎、肩周炎、腰肌劳损等疾病,甚至提前绝经(15)吴成立:《西藏芒康县纳西民族乡盐文化研究》,中山大学硕士学位论文,2009年。,因此盐民一直期望用先进的技术替代这种繁重的人工劳动。盐井地区并非封闭的社会,与外界有着频繁的互动交流。2003年,前往大理卖盐的年轻人带回了村中第一台手摇式柴油水泵,并迅速在盐户当中普及开来。短短4年内,该地经历了柴油机、汽油机和电泵机三次更新换代。目前,电水泵已经成为家家户户盐业生产的必备生产工具,大大降低了工作强度,提高了劳动生产率,现代技术更新推动了盐井地区的机械化发展。此外,盐民也曾尝试使用水泥筑造盐田以免除翻新盐田的劳烦,但因土壤原因以失败告终,红白土质盐田得以保留至今。

2013年,盐田被列为国家重点文物保护单位。2015年左右,盐井社区旅游业逐渐兴起,由此衍生出盐田的新功能。盐田由纯生产功能转变为以观赏功能为主,生产功能为辅,与此同时,原来食用价值低且更为廉价的红盐因其独特性成为旅游消费中的“新宠”,并被创造性地赋予了医疗保健功能。随着旅游业的发展,村民对盐田的认知发生了改变。目前,藏家乐经营、红白盐旅游商品销售、盐田观赏、旅游宣传拍摄等活动主要集中于加达村,其他两个村涉及较少。受游客的影响,藏民对盐田发展出审美性需求,甚至试图将现代生活的养生需求嫁接到本地,在缺少正规足浴设施的情况下,推荐游客到澜沧江边的盐井泡脚。经济利益激活了盐民的市场意识,市场秩序在经历短暂的混乱之后,盐民经过协商建立起社区自主参与制度,每10户一组轮流卖盐,每组卖3天,收入由10户均分。

尽管地处边缘藏区,盐井居民在本土文化的基础上,学习和借用西方现代性的生产方式,在物质生产领域走上具有本土特色的现代化发展道路。然而,西方科技、经济和组织形式并没有随着盐井地区的现代化生产实践,而渗透到宗教信仰、民族仪式、价值观念等社会文化领域。换言之,盐井社区未被西方现代性殖民而舍弃地方性知识,在现代化发展中保持着独立的主体性。鉴此,本研究主要从宗教信仰、传统仪式、价值观念三个层面,探讨西藏盐井地区现代与传统互动中的本土现代性议题。

二、和谐共处的宗教信仰

藏传佛教与天主教和谐共存成为盐井社区独特的宗教现象。面对西方宗教的传入,盐井居民既未全盘接纳,也未完全排斥,而是在经历长期碰撞之后,实现了西方与本土之间的和解与包容,在村庄之间、家庭之间,甚至家庭内部实现和谐共处。

(一)教堂与寺院:西方天主教本土化的历史故事

17世纪起,作为西方殖民前锋的天主教开始在西藏地区传播,但至今仅有盐井地区依旧保存有信徒和教堂。历史上,藏传佛教在西藏地区有绝对优势,形成了极强的排他性,天主教在盐井地区的传播屡经周折、数次中断又再度恢复。19世纪40年代,天主教与藏传佛教冲突最为激烈,以当地刚达寺僧人武装驱逐天主教神父杜仲贤致其死亡而告终。直到1951年,在天主教徒呼吁及政府力量介入下,盐井天主教堂才重新成为天主教活动场所,由此开启盐井社区多元宗教信仰和谐共处的局面。盐井天主教能够幸存并扎根于此,原因在于其积极践行西方天主教的本土化策略。

1.依赖地方基层社会的大众性策略

早期天主教在西藏的传播依赖西藏社会上层贵族阶级,同时借助政治纷争传教,但最终失败;后期则利用社会基层民众,将当时西方现代性渗入基层民众的日常生活中,从而实现了天主教的扎根与传播。1865年,被其他地区驱逐而仓皇逃到上盐井(16)保罗、泽勇:《盐井天主教史略》,《西藏研究》2000年第3期。的传教士,通过免费医药、救济弱者和向刚达寺布施,展现西方社会在科技、经济和文明方面的先进性与优越性,从而得以在较为传统封闭的盐井社区立足。具备一定的教徒基础后,传教士在上盐井村购买土地、修建教堂、传教并吸纳信徒、设立卫生所和学校等,得到藏族群众的接纳。越来越多的藏民开始信奉天主教,并在天主教堂周围落户安家,逐渐形成上盐井村。至今,上盐井村天主教家庭也多分布于教堂附近。

2.对本土藏传佛教的包容性策略

早期传教士严格恪守天主教教义,驳斥藏传佛教教义,与藏传佛教处于对立状态。天主教在入藏早期(17-18世纪)遭到黄教喇嘛攻击而难以生存,但传教士仍坚决不同意尊重藏传佛教和当地习俗,因此激化了不同宗教之间的矛盾。(17)李蓉:《17-18世纪天主教在西藏传播概述》,《西藏大学学报(汉文版)》2006年第1期。后期盐井天主教传教士则主动采取更为宽容的态度和方式,积极向刚达寺布施,获得刚达寺的赞誉,并最终得以暂住此地。虽然这类传教行为是为西方现代殖民所做的准备工作,但在现代性试图渗入传统社会时,这种积极主动地对待本土藏传佛教的包容性策略,为其打开了进入西藏地区的大门。在当代,不同宗教间的差异认同与彼此尊重也奠定了当代宗教和谐的基础。

3.积极开放的本土文化适应性策略

自国家宗教信仰自由政策贯彻以来,天主教更积极地与地方社会文化融合,进行本土化与世俗化实践。首先,盐井天主教使用本土语言进行宗教传播。不仅将《圣经》翻译为藏文版,还在翻译时借用大量藏传佛教词汇,如借用藏传佛教宗教术语将教堂圣水称为“额曲”或“曲丹巴”;村民在家中设立的天主教“圣龛”也叫“曲康”,与藏传佛教“佛龛”称谓无异。天主教徒唱圣歌和做弥撒也都使用藏语。其次,盐井天主教一直积极培养本土神职人员。从外国神父管理盐井教堂时期对各层级藏族神职人员的培养,到后期的藏族神父鲁仁弟,本土神职人员的培育对天主教在盐井地区的传播与发展起到了关键作用。此外,藏式建筑风格的天主教堂也体现出天主教的本土化适应。2004年重新修建落成的盐井天主教堂,外观具有浓郁的藏式建筑特色,内部也在天主教堂基本装潢风格基础上加入藏族元素,如圣像被哈达围绕。由此,盐井天主教实现了在西藏社区的深度文化适应。

(二)天主与佛陀:宗教信仰融合共处的家庭故事

在上盐井村,不仅天主教家庭与藏传佛教家庭互为友邻、和谐共处、共同劳作、彼此帮扶,还有许多混合宗教信仰的家庭,成为上盐井村独特的宗教文化现象。在这些混合宗教家庭中,成员之间彼此互相尊重,并被赋予完全自由的信仰权利。

1.家庭内个体信仰的尊重与自由

上盐井村新生婴儿出生后,会由家中长者为其起名,但宗教信仰不同,起名方式和名字不同。藏族家庭一般多子女,家族中成年者宗教信仰不一致时,一般会让子女信奉不同宗教,以保证信仰的代际传承。如果决定新生子女信仰藏传佛教,则由喇嘛为其取藏传佛教名字。若决定新生子女信仰天主教,则由神父或信仰天主教的长者为其取天主教名字,如华生、荣生、鲁仁弟、白南弟、玛利亚等。早期天主教严格要求不得与异教徒结婚,更不能随便改变宗教信仰。但在上盐井村,长辈支持子女的宗教信仰自由。即使子女在年幼时跟随父母其中一方去教堂礼拜或去寺院朝佛,长大后亦可自由决定宗教信仰并改教。宗教信仰也不再是结婚阻力,婚后一方是否改变宗教信仰完全自由,并不会遭到原生家庭或者其他长者阻拦。

2.家庭内宗教仪式的和谐与共处

上盐井村家庭内部的宗教和谐与融合既体现在日常生活实践中,更体现在婚丧嫁娶等重要人生仪式中。日常生活中,家庭成员尊重彼此的日常宗教规范,如饮食习惯方面,村民谈道:“藏传佛教每月15日不吃肉,天主教每周五不吃肉,所以我们家每周五和每月15日就都不吃肉了。”(18)访谈人:王淑佳、庞兆玲;访谈对象:SM1;访谈时间:2018年8月5日;访谈地点:上盐井村村委会。“外婆信佛,不吃鱼肉和鸡肉,所以我们在家也不吃的,想吃就去外边饭馆吃了。”(19)访谈人:王淑佳、吴传龙;访谈对象:SF7;访谈时间:2018年8月8日;访谈地点:SF7家中。室内陈设方面,供奉的佛龛与圣龛同时出现在最重要的位置,耶稣或圣母玛利亚的画像、佛像以及毛主席等中央领导人挂像是上盐井村家屋内最常见的摆设;至于日常宗教实践,每日朝拜与诵经仪式在同一家屋内彼此和谐,家庭成员也会帮助彼此购买、准备煨桑或礼拜的用品。由于血缘联系,日常祈祷的对象也超越了信仰界限,如佛教信徒的母亲为天主教徒的儿子,在藏传佛教寺院向佛陀祈祷平安健康,信仰天主教的父亲也会为信仰佛教的家人在天主前祷告。

全家族集体参与的重要婚丧仪式,体现了不同宗教信仰之间更高层面的和谐。因佛教徒前往教堂参加仪式不便,所以上盐井村的婚礼遵循传统藏式婚礼,宗教信仰的差异主要体现在婚期择取与祷告仪式上。具体而言,佛教信徒由喇嘛选定婚期;天主教信徒则由自己选择星期一或星期五中的一天,但天主教徒婚礼不在教堂举行,而是由神父和教友前往婚礼当事人家中参加并祷告。至于葬礼,家人会充分尊重亡者的信仰举行丧礼仪式,如佛教徒去世,家人会前往佛教寺院请喇嘛做法事;天主教徒去世,家人则会邀请神父主持天主教葬仪。

(三)葡萄酒与酥油茶:生计生活丰富融洽的个人故事

因独特的自然地理优势与多元交织的历史文化,上盐井村形成了生计方式多元、节庆活动丰富的融洽局面。

1.传统与现代结合的多元生计方式

历史上,盐井地区以盐业为主要生计方式,上盐井村和纳西村盛产白盐,加达村盛产红盐。但近年来,由于澜沧江东岸的盐田地势陡险,劳作难度大,加之该两村年轻人口外流较多,劳动力不足等多方面原因,盐田荒废较多。盐业作为一种古老的生计方式被逐渐抛弃,村落的重要收入来源转变成以小麦、青稞、玉米为主的种植业,丰富多样的瓜果林木业以及葡萄酒产业。因天主教圣事需要葡萄酒,历史上传教士从法国带来葡萄种子,教授当地藏民如何种植葡萄与酿造葡萄酒。时至今日,盐井老百姓家家户户种植葡萄和酿造葡萄酒,上盐井村的鲁仁弟神父开办有葡萄酒厂,原料和酿造技术都与法国波尔多一脉相承。葡萄酒不仅是藏民接待亲朋好友和贵客的佳酿,更面向市场销售,成为当地人的重要生计方式。盐井地区的葡萄酒已经成为西藏28项地理标志产品之一,还形成西藏第一个本土葡萄酒品牌“达美拥”,并获得“第八届亚洲葡萄酒质量大赛”金奖和“西藏自治区著名品牌”殊荣。

2.藏族、佛教与天主教交织的丰富节庆活动

作为藏传佛教与天主教共存的独特地区,盐井地区融合了二者的节庆活动。天主教除了每周日固定举行的弥撒活动,最主要的庆祝节日就是复活节、感恩节和圣诞节。盐井天主教堂曾邀请云南茨中教堂教友以及刚达寺重要人物、政府领导等前来一起参加活动。非教友的当地及周边民众虽然不参加教堂内的仪式活动,但也会前来参加其他节日活动甚至帮忙。所有活动参加者在教堂的院子里共用圣餐,一起跳弦子舞。对此,村民谈道:“天主教复活节,教堂特别热闹,我爸爸(信仰藏传佛教)年纪大了腿脚不方便,我们会骑车带他去看跳舞,上午我(信仰天主教)去教堂,我爸爸就不会进教堂里边,只是在院子里看跳舞。”(20)访谈人:王淑佳、吴传龙;访谈对象:SM6;访谈时间:2018年8月9日;访谈地点:SM6家中。刚达寺在藏传佛教节日如“跳神节”时,也会邀请神父及天主教信徒前去观赏庆典,如村民所说:“跳佛的时候,我们(信仰天主教)也都去刚达寺看跳佛,但是我们不进佛堂的。”(21)访谈人:王淑佳、吴传龙;访谈对象:SM9;访谈时间:2018年8月10日;访谈地点:SM9家中。“我爷爷是村里大厨,他信仰佛教,但是天主教过节,我爷爷也去给做饭。我们平时大家都不介意信什么教,有事情都会去帮忙。”(22)访谈人:王淑佳、吴传龙;访谈对象:SM8;访谈时间:2018年8月10日;访谈地点:SM8家中。显然,传统的藏族节庆与佛教、天主教庆典共同组成了当地藏民丰富多彩的日常节庆活动,形成跨越宗教信仰的联欢活动。宗教信仰不仅不是彼此互动的障碍,还成为促进社区团结的重要因素。

三、自在自为的仪式展演

每个族群都拥有本土性的、带有深刻文化印记的、具有一定功能的传统习俗,如传统神圣仪式通过反复操演,为社区创造共在共享的“场域”,对塑造和维系地域共同体及社区共同体具有重要作用;传统休闲娱乐方式将人从劳动状态与负有责任的其他活动中脱离出来,使人与社会的经济、政治、科技力量保持一定距离,从而建构意义的世界、守护精神的家园。在旅游大发展背景下,异域独特的传统习俗常被包装为旅游表演节目,通过传统与现代的碰撞演绎出新的本土故事。

(一)“假结婚”仪式:仪式神圣性的延续

与上盐井村隔江相望的加达村,至今保留着一项独具特色的传统仪式——“假结婚”,藏语为“巴玛巴典”。“假结婚”仪式起源于当地的山神信仰,传说山神“雷丘”喜好热闹,而结婚是最热闹也最能让山神高兴的活动,如果不举行婚礼,来年全村就会万事难顺。但结婚并非每年都有,于是为了祈求来年平安健康和万物万业风调雨顺,村民便在每年藏历新年初六以“假结婚”的方式娱乐山神。从传统社会到现代社会,“假结婚”仪式也经历了一系列的变化与调适。

首先,“假结婚”仪式由真结婚演化而来。“假结婚”仪式是对藏式传统婚礼仪式的夸张和娱乐化展演,虽然其服饰着装与藏族传统婚礼服饰一致,基本遵循藏族传统婚礼流程,如“迎新娘”“闹洞房”“法师祝词”“跳锅庄”“吃加加面”等,但也增添了部分搞笑娱乐和嬉笑怒骂的环节,如“小丑(阿拉卡吉)闹婚”“男女双方对骂吵架”。相较于真实的藏式婚礼,“假结婚”仪式显得不那么严肃认真,而更显轻松愉快。

其次,旅游发展后,“假结婚”仪式作为一项节目被搬上旅游舞台。随着加达村旅游发展,“假结婚”这一盐井社区特有的仪式也被包装为重要的展演活动。作为旅游展演的“假结婚”仪式在流程、参与者与道具上进行了精简,表演频率也因政府接待或文化交流活动的需要,而超出了一年一次的固定形式。表演者不仅要面对熟悉的村民,还要接受陌生游客的凝视。“新娘”作为“假结婚”仪式中调侃、嘲笑环节的主要“目标”,是心理压力最大的角色,一般由开朗活泼、生活贫困的中年妇女扮演。虽然表演者会因观众游客的陌生面孔而对牺牲形象的表演内容感到害羞,但仍积极配合演出,将其视为一种不计代价为全村娱神奉献、敬拜祈福的传统仪式,为突兀的现代化元素提供了合理化的本土解释。

最后,“假结婚”仪式在现代社会采取了一定调适策略。具体体现在表演台词有所更新层面。以前集中于对“新娘”外貌的攻击,如“老”“丑”,转向对“新娘”品行及不良嗜好的挑剔,如“沉迷夜店”“抽烟酗酒”等,使传统仪式与现代文化更为契合,同时传达出一种正向积极、与时俱进的价值观念。这种“假结婚”仪式虽然在旅游情境中承载了世俗和商业化的展演功能,但在村民看来仍是对山神的敬拜,仪式最重要的娱乐性及其对应的神圣性依然保持,商业化发展并未改变人们对仪式神圣性的理解和认知。如村民所说:“不管是表演给游客还是新年时候过的(假结婚),都是敬山神,只是换了个地方而已。次数越多,山神越喜欢,觉得越热闹。”(23)访谈人:庞兆玲、罗静媱、王学基;访谈对象:JF14;访谈时间:2018年8月10日;访谈地点:JF14家中。

(二)“洒咧”活动:传统休闲方式的传承

“洒咧”是康巴语,又称“过林卡”或“耍坝子”,是康巴地区藏族群众根据高原气候、环境和生活条件形成的一种民间的消暑传统习俗,也是最普遍的休闲娱乐方式。每到藏历五月至六月间,藏族居民便带上被褥、帐篷、锅碗、玩具和丰盛的美食佳酿等生活必需品,到鲜花盛开、水草丰茂的草地或山林平坝间唱歌跳舞,恣意娱乐,数日而返,形式类似于内地的郊游和野炊。作为当地民俗传统文化的重要组成部分,以“交流、交往、交融”为目的的“洒咧”,具有较强包容性,参与和退出都有很大自由性。

自2015年开始,“洒咧”营地已经成为昌都市重点打造的特色旅游产品,是极具特色的藏式农家乐和营地品牌。但作为一个开放的空间,“洒咧”营地不仅为游客提供餐饮和住宿,也倍受本地人青睐,成为游客与居民互动共享的一个平台,“前台”与“后台”(24)[美]欧文·戈夫曼:《日常生活中的自我呈现》,冯钢译,北京大学出版社,2008年,第19、97页。在此交织。

除了营地,开放包容的“洒咧”还被纳入各色旅游节事活动中,成为多元主体集体狂欢的庆典。例如重走茶马古道活动的终点便设在“洒咧”营地,活动结束后,参与者在此进行休整,并将藏式“洒咧”的体验互动作为一种庆祝方式。虽然从游客视角来看,旅游中的“洒咧”是一种司空见惯、具有“共睦态”体验的参与式展演活动;但在本地居民看来,“洒咧”展演并不仅仅是工作,更是一种自在的休闲传统,游客只是惯常“洒咧”时不期而至的参与者,因此当地人以包容的心态接纳,体现出藏族人民热情好客的性情。在“洒咧”展演过程中,工作与休闲的边界被消融,本地居民亦在其中发掘出自身的娱乐体验。

四、融入现代的价值观念

一般情况下,人们对边缘藏区的地方认知与想象通常是“贫穷”“封闭”“落后”“教育意识缺乏”“政治意识淡薄”等,但芒康盐井地区呈现给世界一张超乎想象的面孔,这一点从当地居民的教育观念和政治认同可窥一二。

(一)“每家两三个大学生”:积极的教育理念

以往藏族地区因家庭劳动和宗教信仰而忽视教育,将小孩送往寺庙做喇嘛(25)周大鸣:《西藏传统社会整合与和谐社会构建》,《青海民族研究》2016年第2期。,孩子在寺庙中接受教育。但盐井地区世俗教育普及较早,现在基本上“家家都有两三个大学生”。

世俗教育与地方政策推动了家长教育观念转变。20世纪30至40年代,上盐井村天主教堂第4位本堂神父尼德龙开办夜校,帮助本地居民扫盲识字,启蒙当地人的教育思想。1985年以来,西藏自治区开始推行“包吃、包住、包学习费用”三包教育政策,在“接受高等教育获得文化资本、实现社会阶层的向上流动”理念的推动下,越来越多的青少年走出盐井,去往拉萨,甚至去内地读初中、高中和大学,居民受教育水平得以提高。2014年,加达村、纳西村、上盐井村高中以上文化程度的村民占全村总人口的比例分别为4.4%、9.4%和11.2%(具体如表2所示)。盐井居民对教育的重视程度并不亚于中东部地区,甚至超过中东部的部分农村地区。

表2 2014年加达村、纳西村和上盐井村总人口、高中以上学历人口及党员情况(26)资料来源:《昌都市村情汇编》,第588、590、592页。

在政策因素与传统观念的助推下,受教育群体反哺藏区。与内陆、沿海地区的农村大学生流失乡土,努力向大城市寻梦,却最终只落得“扎不进城市,回不去乡村”的局面不同,盐井地区绝大部分大学生毕业后重返藏区,服务于西藏本地的经济建设,且热衷于家乡的发展事务。西藏地区有特殊的政治生态及保护性就业政策。2007年之前的本科及以上毕业生全部实行计划分配,之后的西藏籍大学生虽不再分配工作,但在“全就业”的政策目标下,西藏籍大学生就业问题实质上是计划分配的某种变体。(27)李巧艺:《藏族女大学生“返乡当公务员热”研究》,《贵州民族研究》2014年第4期。另外,藏区居民的骨系观念强烈,重视家庭团结与协作,直到今天,盐井地区依然保留着必有一子女留在家中与父母生活的传统,因而也影响着子女的就业选择。除此之外,在外地发展的盐井人借助一些活动或节庆维系着对家乡的回馈义务。如2018年“第六届重走茶马古道”暨“首届中国户外经理人高峰论坛”的志愿服务工作,即由盐井地区的在读大学生志愿承担;在昌都及周边地市工作的年轻人,也会利用周末假期返回家乡,协助承担部分政府旅游接待工作;每年藏历新年举办“假结婚”仪式时,工作条件好、经济收入高的地方精英会捐献更多钱款,用于村内道路等基础设施建设。在政策激励、传统观念及节庆仪式的维系下,盐井地区居民内生出一种外向的、利他的、普惠社会的情怀。

(二)“每家两三个干部”:强烈的政治认同

盐井居民有着强烈的、内聚性的政治认同,这在物化表征、心理认同以及外化行为等方面得以充分体现。

首先,盐井居民家屋空间充斥着政治表征。盐井地区居民房顶上皆悬挂国旗。在家屋内部,历届国家领导人画像被张贴或陈放于神圣空间,与活佛或圣母、天主等宗教信仰对象的画像并列陈放于佛龛之中,足见国家领导人在居民心目中的神圣地位。这既是地方政府政治意识形态建设的结果,也是藏族居民政治认同的体现。

其次,盐井居民在情感层面有着较高的政治认同。据2014年统计数据显示,加达村、纳西村和上盐井村党员数量分别占全村人口的4.5%、6.2%和5.9%(如表2所示)。另外,进入公务员系统是盐井地区大学的就业首选。据加达村驻村书记所述,仅加达村就有80余名大学生(28)访谈人:庞兆玲、王淑佳、王学基;访谈对象:JM2;访谈时间:2018年8月7日;访谈地点:加达村村委会。,考进本地的公务系统,这些受教育群体通过进入公务员系统,获取国家公职人员身份,在实现文化资本向政治资本转化的同时,自身社会阶层也实现了向上流动。社会阶层的上升既为家族获得声望,也强化了对党中央和国家的政治认同与向心力(29)周大鸣:《西藏传统社会整合与和谐社会构建》,《青海民族研究》2016年第2期。,表现出浓烈的感恩意识。正如村民扎西尼玛所说:“我是个党员,要培养孩子为群众做事。”(30)访谈人:孙九霞;访谈对象:JF12;访谈时间:2018年8月2日;访谈地点:芒康大巴车上。

此外,盐井居民情感上的政治认同还外化为种种行为实践。盐井居民不仅在心理或情感层面有着强烈政治认同感,而且积极落实到具体行动上,充分发挥着党员先进性和模范带头作用。“为群众做事、为家乡做事、让利于贫困村民”,已经内化为党员的自觉行为。如加达村“假结婚”仪式的舞台化展演中,参与者可获得一定的经济补贴,村妇女主任表示:“首先让贫困家庭参与,如果实在没人演新娘,我才会去演。”(31)访谈人:庞兆玲、罗静媱;访谈对象:JF1;访谈时间:2018年8月10日;访谈地点:加达村村委会。在昌都任教、定居的旺姆积极响应政府相关部门的号召,放弃假期,返回家乡,协助旅游局为“第六届重走茶马古道”暨“首届中国户外经理人高峰论坛”的参会者提供导游讲解服务,并主持“假结婚”仪式。盐井居民不仅在心理或情感上有着较高的政治认同,而且在行为上也积极支持、拥护和服从党的领导。

五、结 语

本文从宗教信仰、仪式展演和价值观念三个层面,对芒康盐井地区的本土现代性加以阐释。这种本土现代性不仅仅是西方现代性在本土化实践过程中,本土与西方互动、协商、妥协的结果,也包含本土依据地方性的文化经验,应对地方发展而内生出的本土现代性。在宗教信仰方面,西方天主教与本土藏传佛教在长期多次碰撞冲突之中,实现了彼此在多个层面上的和解与包容。其不仅保护了地方居民在现代化进程中的精神净土,还促成了宗教信仰和谐共处的局面。在传统仪式方面,嵌入到旅游情境下的仪式活动虽经历了舞台化包装,但并未因此失去其地方性。面对旅游这一现代性力量的进入,传统仪式实现了传统文化习俗与现代元素的有机结合,旅游展演不仅是游客凝视和消费的对象,也是藏民自在自为的休闲和文化实践。在价值观念方面,多元包容的文化体系逐渐内生出一套具有外向性、利他性、普惠性特质的,实现物质世界与精神世界自洽的本土价值观念。尽管盐井地区在地理尺度上是一个小地方,但在西方现代性不断扩张之时,这一扎根于本土文化的价值观念不但未被工具理性异化,反而呈现出强劲的韧性,并成为个体在失控的现代性中锚定存在之意义。

从芒康盐井地区的故事中可以看出,现代技术的扩散与精神观念的传承并不冲突。地方以开放包容态度积极借用外来知识服务于地方发展的同时,内生出本土现代性的力量。这种本土现代性是一种“真实的现代性”(32)Oakes Tim,Tourism and Modernity in China.London: Routledge, 1998,p.7.,主体矛盾但不可避免地卷入到社会经济变迁的抗争过程中,他们并不拒绝接受西方工业化所带来的技术便利,但未被经济理性主义所压迫和吞噬,而是依然保持着自己的主体性。在本土现代性视角下,小地方并不必然走向普遍现代性和同质化,“因为现代性中进步、平等、民主等技术概念,其实是可以与理想的乡土生活中的道德和文化持续性联合起来的”(33)魏雷、孙九霞:《少数民族旅游社区现代性的本土化实践——以泸沽湖大落水村为例》,《旅游学刊》2017年第10期。。

芒康盐井地区的旅游发展使得本地居民的现代性欲望实现了合法化(34)Oakes Tim,Tourism and Modernity in China.London: Routledge, 1998,pp.10-11.,也为地方社会提供了一种替代性的经济和文化建构方式,为本土创造了可以与一般现代性进行斡旋的空间(35)魏雷、孙九霞:《少数民族旅游社区现代性的本土化实践——以泸沽湖大落水村为例》,《旅游学刊》2017年第10期。。上述良性发展得益于注重社区参与,复归人在发展中的主体性地位(36)左冰:《发展主义语境下社区参与旅游发展困境及出路》,《思想战线》2011年第4期。,这使得本地居民未因追求经济发展而丢弃传统的价值观念,文化原真性(37)E.Cohen,“Authenticity and commoditization in tourism”, Annals of Tourism Research, vol.15,no.3(Dec. 1988), pp.371-386.与商品化(38)孙九霞、吴韬:《民族旅游地文化商品化对文化传承的影响——以小黄侗族大歌为例》,《华南师范大学学报(社会科学版)》2015年第2期。之间的矛盾张力在此并不凸显,相反,旅游成为一种挖掘传统文化的现代意义的重要手段,成为地方性知识传承与发展的重要动力(39)S.Cole,Tourism, Culture and Development.Bristol: Channel View Publications, 2007,pp.249-250.。

由此,将科学技术知识与地方性知识相结合的现代性实践,有利于破解现代性异化的悖论难题。这种破解道路不同于以往马克思主义式的生产关系革命性批判那样遥不可及,而是立足于本土实践,以挖掘地方性知识的现代价值为基础,以保持社区居民的主体性为根本,为本土现代性实践提供渐进式地方发展情境,为地方社会主体性延续与发展创造空间。然而,随着旅游产业的进一步发展,芒康盐井这一边缘藏族社区将进一步卷入与核心地区全方面联结的现代化进程,外来技术与观念的冲击将进一步对其本土现代性带来挑战,地方社会的能动性响应需要内外部力量的结合才能得以保证。芒康盐井的未来发展将走向何处?这一问题还需要更长期的田野跟踪才能解答。