舞剧《永不消逝的电波》给我们带来什么?

2019-09-09应萼定

应萼定

一

听说上海两个顶尖的舞团(上海歌舞团、上海芭蕾舞团)同时在做两部红色题材的舞剧时,笔者脑海里直接的反应就是:“领导旨意”“命题作业”“跟风”“一窝蜂”……这是因为看过许多大而无当、粗制滥造、不顾艺术规律只为应景、应节的倒胃口的作品,以致心理上产生的想当然的条件反射。

其实,作为表现中国革命史的红色题材来讲,今天中国所发生的一切都是那段历史的延续。在中国5 000多年的历史中,现代革命史是离我们最近的历史,这段波澜壮阔、改天换地的伟大历史,是无数革命先烈用生命和鲜血镌刻的历史,值得后人永远纪念和缅怀;也是值得艺术家用敬仰之心去书写、讴歌的。特别是在影视和舞台充斥着古装剧、宫斗剧,明星八卦娱乐至上的当下,那些具有真正的革命情怀的红色题材文艺作品,对于人们来说已经很生疏、很遥远了。而回顾历史、缅怀先烈、呼唤英雄,应该是新时代宏伟交响乐中的一曲壮丽乐章,但前提是必须杜绝假、大、空,杜绝概念化、公式化,塑造出真实可信、感人至深的艺术形象。

相较于稍嫌冷清的中国芭蕾舞剧的创作,“中国舞剧”如雨后春笋般蓬勃发展。上至中央、省、市、自治区的文艺院团,下至地、县的文艺团体,无论人才储备是否充足,经济能力是否匹配,全都铆足了劲地搞起了舞剧,在量上使中国成为世界第一的舞剧大国。遗憾的是,几十年来中国舞剧数量虽多,真正能经得起时间检验的经典之作却是凤毛麟角,寥若晨星。而题材狭隘、内容贫乏、思想浅薄、形式雷同、千人一面等问题成为中国舞剧的沉疴痼疾。

中国舞剧发展已有数十年,却似乎还没有脱离19世纪以《天鹅湖》为代表的古典芭蕾舞剧的创作模式,而这样的模式已成为中国舞剧的一种习惯模式,培养了大量习惯观赏这样模式作品的舞剧观众。当世界舞剧经历了20世纪现代意识的洗礼,或在内容上逐渐摆脱神话、童话,将目光投向经典文学名著并做出了具有现代意识的解读;或在形式上摒弃奢靡豪华之风,追求简约单纯的现代审美,从而把舞剧艺术发展到新的高度。然而,中国舞剧却没有在内容上走向深刻,反而让奢靡豪华之风继续滋长。豪华的布景、花里胡哨的灯光,再加上华丽的服装,最后才是舞蹈。舞蹈变得可有可无。然而,这不是真正的舞剧艺术的品质,只是用绚丽的外包装掩盖舞蹈的无能和无奈。

《永不消逝的电波》是1958年拍摄的一部在中国家喻户晓的电影。片中男主角李侠的原型是中国共产党地下秘密电台的谍报员李白。为掩护身份他与一位女共产党员(剧中女主角兰芬)假扮夫妻潜伏在上海从事地下工作)。在上海解放前夕,李白在发送国民党城防情报时被捕而壮烈牺牲。电影中李侠在面临特务逼近住所无法逃生时,从容发完情报,最后无限深情地加发了一句:“同志们永别了,我想念你们。”看到此时,观众无不动容,不禁潸然泪下,而这句台词也成为一代人共同记忆的经典台词。相隔60年的今天,舞剧《永不消逝的电波》(以下简称“永”剧)用舞蹈对电影进行重新演绎,艺术的跨度和难度的巨大,无疑是对编导们的一次挑战。

“永”剧将给我们带来什么?既疑惑又期待。

二

带着疑惑和期待,笔者从香港赶到上海,赶上了第一轮试演的最后一场的观摩。开演前翻阅着手中的场刊,整本场刊的色调是灰暗的黄褐色,就像在翻阅一本泛黄的旧相册。里面很少有动感十足的舞蹈剧照,抢入眼帘的是一幅幅静态的人物造型照。屈指一数剧中人物多达9个,恍惚间以为入错了剧场。随着演出的进行,我的疑惑渐渐释怀,期待值不断上升。我忽然醒悟到这本场刊的设计自有的深意,是“永”剧美学追求的定位和舞剧样式的宣示。

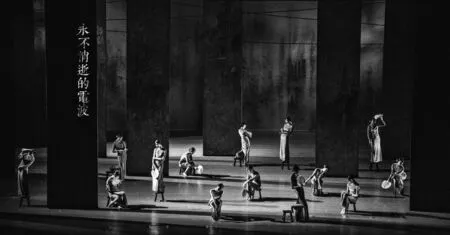

拉开大幕的第一个场景出人意料,剧中的9个人物在台口一字排开,身后是直顶沿幕的由布景板拼接而成的一堵黑墙。本来,舞剧最忌用“看图识字式”的文字图解剧情,令我惊讶的是每个角色的头顶上方还堂而皇之地用投影打出了每个角色的名字和身份。但是,随后多次出现在舞台上的文字画面,令我由惊讶变成佩服。整版的旧上海报纸、大幅的新闻标题,以及不断滚动的、密密麻麻的电报密码条,还有最后用文字打出的那句经典的台词“同志们永别了,我想念你们”。作为一种自觉的、贯穿全剧的艺术处理,其摆脱了文字图解的俗套,变成高明的艺术手段,化腐朽为神奇。

接着左右两端的李侠(男主角)、兰芬(女主角)两人慢慢走向台中,其他角色则转向台后,消失在黑暗中。以一种象征性的、抽象的手段,一下子把两个人的关系点出来了。它用最简单的调度处理,涵盖大量的信息和内容,这是舞蹈的肢体语言的优势。跟随着角色的移动,26块布景板亦不断地前后推拉、左右横移及不同角度地旋转,将舞台切割成多层次的空间。布景板上若隐若现地勾勒出上海街道、高楼、弄堂、石库门等场景,与剧情和人物紧密配合,舞台设计形式感极强,不堆砌不铺张,把一个单纯的设计元素发挥得淋漓尽致。

灯光几乎就是清一色的白光,通过明暗强弱的对比和不同光源、不同受光面的变化,营造了一个黑白灰的世界,浓烈地渲染着全剧白色恐怖笼罩下阴冷肃杀的时代氛围;加上符合时代感的朴实无华的服装,奠定了全剧简约、单纯、质朴、内敛、含蓄的审美基调。所有的舞台元素都在各自的专业领域里面发挥了最好的功能并达到平衡,是一部非常统一、协调、完整的作品。作品没有那些令人深感厌恶的类型化的弊病,没有喧嚣张扬打了鸡血般的煽情、滥情。张弛有度的铺陈、层层推进的节制和全剧把控的从容,充分展现出韩真、周莉亚这两位80后年轻女编导格调高雅的艺术品位和成熟的舞剧编创能力,给人耳目一新的感觉。观看整部舞剧,笔者没有一点点疲劳感,享受到了舞剧艺术带来的审美快感。

三

首轮试演成功后,很快在网上出现了评论点赞的文章和帖子,不少人都把这部作品定位在谍战剧。“永”剧在选材上确是走出了敢为人先的一步,但把该剧定位于谍战剧不是很准确,或者说不合适。在所有艺术门类里(不包括文学)好像只有电影和电视剧才把创作题材作类型化的区分,如文艺片、爱情片、伦理片、惊险片、惊悚片、侦探片、灾难片、战争片、科幻片等等,从未听说过舞剧题材有如此精细的分类。非不为也,是不能也。每一门艺术都有仅属于自己的、区别于其他艺术的、独一无二的艺术语言。每种艺术语言其所擅长表现的内容和提供给人接受的审美兴奋点都是不同的。舞蹈语言是抽象的肢体语言,抽象的肢体语言是无法承担逻辑叙述功能的。如果硬要将“永”剧定位在谍战剧,势必要清晰准确地交代出真伪莫辨的人物身份、扑朔迷离的惊险情节、抽丝剥茧的关键细节。这些都是谍战剧的必备元素,肢体语言是无能为力的。即使勉强做成了谍战剧,与电影、电视剧谍战片的戏剧张力也是完全不能相比的。

(1) 松散岩孔隙水:分布于东、西山沟中,主要由第四系冲洪积层组成,厚度1~8 m。普遍具二元结构,上部为粉质粘土,下部为含砂卵砾石层。渗透性良好,富水性弱-中等,与下伏碳酸盐裂隙溶洞含水层水力联系密切。主要由大气降水补给,动态变化大。

与其把它定位在谍战剧,笔者宁可把它看成是一部成功塑造真正共产党人形象的作品,谍战戏仅仅是作为背景的铺垫。就“永”剧现场的观赏体验而言,自始至终笔者都没有感受到谍战剧应该给予的紧张、刺激和悬念,看到的是一个令人感动的、真实可信的共产党人形象。如果当作谍战剧来看,剧中的许多细节既看不清楚也看不明白,反而暴露出舞蹈力不能及、幼稚低能的硬伤。

比如,那段黄包车夫谍战戏。以黄包车夫身份出现的地下工作者,在传递情报时牺牲了。特务假扮黄包车夫拉走兰芬,兰芬心存怀疑,情急之中把黄包车夫外衣扒开,见车夫里面穿的是西装马甲,以衣服判定对方是特务,一枪打死了对方。再如,那段追捕戏,李侠带着兰芬为他亲手编织的红围巾,在回家路上被特务盯上无法摆脱。同为地下工作者的小裁缝抢过李侠的红围巾,围在自己脖子上,引开特务,追捕的特务认定围红围巾的是共产党,放过了李侠,枪杀了小裁缝。像这类谍战剧中经常会出现的情节,在电影、电视剧中要识别相互身份可以对暗号,要躲避追捕可以化妆易容,轻而易举,令人信服地完成情节的交代。但在舞剧中要完成这类情节的交代几乎是无解的难题。艺术创作中,故事可以编,情节可以天马行空,但细节必须真实,符合常识和人之常情的细节是最能打动人心的。反之,违反常识和人之常情的细节如溃堤的蝼蚁,会冲垮全剧的审美基础。而“永”剧中这类情节的设置,强编导所难,强舞蹈所难。为了交代这些情节,不得已动用了非舞蹈的手段,甚至牺牲了艺术最为可贵的真实。而违反常识的细节,成了“永”剧中最为令人惋惜的硬伤。所幸那些既不是舞蹈的,又不是真实的细节瑕不掩瑜,并没有干扰笔者对“永”剧整体艺术成就毋庸置疑的认定,因为笔者压根儿就没把“永”剧当谍战剧来看。

舞蹈就是舞蹈,戏剧就是戏剧,电影就是电影,不能用戏剧的思维来创作舞剧,更不能创作成谍战剧,否则,一定会自曝其短,漏洞百出,陷于疲于交代事件和情节的困境之中。

四

许多舞蹈界的朋友都在研究舞剧的叙事。舞剧既然搭上剧就属于戏剧的范畴,既然属于戏剧那一定要有故事,所以把舞剧定义为用舞蹈讲故事。按照这样的逻辑,把“永”剧划归为谍战剧正是顺理成章的结论。

笔者不赞同“舞剧叙事”的提法,因为这种提法不符合舞蹈艺术的本质。要完成清晰准确的叙事,叙述的对象必须是具象的,必须遵循同一时间、同一地点事件发生的因果逻辑。前面所举两个细节的例子,就是舞剧叙事必然会面对的勉为其难的尴尬,既违背了常识,也违背了舞蹈的艺术规律。

舞剧最核心的艺术元素是舞蹈,舞蹈是舞剧艺术的主轴、主宰。缺失了舞蹈魅力的舞剧一定不是好舞剧。那舞蹈的魅力何在?肯定不是叙事,而是造象,即创造意象。在“似与不似”之间,既有生活原型的依据,又不是原型的倒模和克隆。在意象中倾注了创作者的精神和情感,也给观赏者留有想象的空间。细细品味这部舞剧,凡给人留下深刻印象的,最具审美价值的段落,无一不是远离生活原型、用舞蹈创造的具有丰富内涵的意象;反之,越接近生活原型的越是模仿,越是图解,越是干瘪乏味。

以上海为故事背景的一部舞剧,表现上海地域文化,弄堂、石库门无论如何是绕不过去的。上海民间没有独具鲜明的地域风格的舞蹈,采风也无处可采。而弄堂、石库门空间狭小,若以表现生活原型的思维思考,根本就没有舞蹈表现的可能和必要。而舞剧编导恰恰在无可能、没必要的时间和空间里,极其聪明地安排了一段远离生活原型,意象内涵却异常丰富,具有上海地域文化特点的穿旗袍的上海女人群舞:上海的早晨,晨曦刚退,城市开始喧闹。布景板变化出弄堂、石库门的景象:上班的男人、洗脸刷牙的孩子、忙于拉客的黄包车夫、吆喝叫卖的小贩挑夫不断穿梭其间,一下子把上海弄堂的风景展现出来了。随着布景板的旋转,弄堂、石库门安静下来了,一群身穿旗袍的上海女人出现在舞台上。处于舞剧的时代背景,职业女性并不普遍,这好像是一段家庭主妇的舞蹈。剪裁合身的旗袍是上海主妇最普遍的着装,时尚的发型和不露痕迹的妆扮反映出上海女人对精致生活的追求。手中的蒲扇和脚下的小板凳是弄堂、石库门家家必备的家用品。动作的设计中隐隐有扇风乘凉的感觉,有生火煮饭的感觉,也有家长里短的感觉。编导将所有这些感觉经过综合提炼,设计出符合时代、符合身份的体态和韵律。没有拘泥在真实的生活场景模仿,而是将生活场景经过高度凝练,抽象出一段舞蹈,把上海女人的风韵体态、生活状态甚至精神状貌非常细腻传神地刻画出来。这是舞剧中最为出彩的段落之一。而这样的舞蹈才是舞剧最迷人、最具审美价值的艺术本质之所在,它不叙述内容,不交代情节也不介绍人物,只是用自己独特的艺术语言,言说着时代的风貌、地域的风情、人文的情怀,是高于生活真实的抽象和神似。

同样精彩的还有那几段表现白色恐怖的黑雨伞、及黑风衣的群舞,这些群舞同样没有拘泥于生活的真实,刻意描写警车、特务,把反面人物脸谱化;而是设计出极具张力、冲击力的,充满戾气、杀气,甚至不乏帅气的舞蹈,加上滂沱暴雨下地面闪烁的反光,把白色恐怖的意象呈现出来了。这些舞段印证了肢体语言不是一种具象的逻辑语言,它是一种抽象的精神语言,把这种语言提炼到位,设计的舞蹈又好看,精神内涵又丰满,这才是舞蹈高明的地方,是舞蹈与其他艺术不同的地方。舞蹈、舞剧应该往这个方向创作,才能把舞蹈的魅力充分展现出来。

五

最后,还必须提及的是那段生离死别的双人舞。李侠的身份已经暴露,随时都会被捕,但是重要情报必须赶在被捕前发出。发报前李侠催促怀着身孕的兰芬尽快撤离。因知这一分离必定是阴阳两隔,因而两人难舍难分之际肝肠寸断。王佳俊和朱洁静表演的这段双人舞不但动作娴熟,相互配合了无痕迹,动作与情感结合得天衣无缝。举手投足间,将难于隔断的情、陷于绝境的爱、撕心裂肺的痛演绎得如此真切、如此动情、如此淋漓酣畅,令人潸然泪下,绝对是两位顶尖的优秀舞者;所有的群舞,笔者认为也是中国最顶尖的。应该说,是中国顶尖的舞团、顶尖的演员,作为一种绝配,与编导合作共同创造和演绎了这样一部优秀的舞剧。

“永”剧诞生在上海绝不是偶然的。兼容并蓄、海纳百川的海派文化特质令上海舞蹈曾在20世纪80年代独领风骚,成为中国当代舞剧创新的先行者。领军人物舒巧带着一批年轻人开创了上海舞蹈蓬勃繁荣的局面,当时,上海每出一部作品,几乎都会吸引全国的瞩目。随着全国舞蹈的发展,较长时间上海舞蹈没有找准自己的文化定位,上海的优势渐渐失去了,舞蹈沉寂了……作为中国最早进入工业化的城市,如今上海已经成为国际大都会,但上海舞蹈的文化品格应该如何塑造?搞古典舞我们没有厚重的历史沉淀,搞民族民间舞我们缺乏鲜活源头的滋养;显而易见,上海舞蹈应该要有与这座大城市相匹配的文化品格,因此,上海的文化应该是都市的,是现代的。在此方面,笔者看到上海歌舞团多年来在重塑上海舞蹈文化品格上的努力和成果,许多舞剧和小节目以多元的题材和精湛的质量赢得广大观众的喜爱和赞赏,而“永”剧是中国舞剧在题材、内容、结构、样式直至语言,全方位完成了某种脱胎换骨的蜕变,是中国舞剧的一次飞跃,也是上海舞蹈再创辉煌的一根标杆。