87例中暑患者救治的回顾性分析

2019-09-07辛磊陈爱军通讯作者李家垒秦桂华

辛磊 陈爱军(通讯作者) 李家垒 秦桂华

(上海市松江区泗泾医院急诊科 上海 201601)

1.资料与方法

1.1 一般资料

将我院2013年6月-2018年10月救治的中暑病例共计87例进行分析,其中男性73例,占83.9%,女性14例,占16.1%,患者年龄最低19岁,最高82岁,平均46.2岁。患者从事的职业中露天或密闭环境下的工人比例最多,共79例,均为劳动期间发病,其中户外作业者(建筑工、环卫工、菜农等)28人,车间工人42人;另17例老年患者于家中发病。大多数患者发病前均从事过一定时间和强度的体力劳动。87例中暑病人中包括轻症中暑32例(在高温下的平均持续时间为1.9小时);重症中暑患者55例,其中热射病9例(处于高温环境下的时间平均为4.1小时,其中最重的1例户外高温作业6小时),热衰竭19例(高温环境下3.3小时),热痉挛27例(高温环境下2.9小时)。轻症中暑32例中均有头晕、头痛、恶心、口渴、全身疲乏及发热等症状,重度中暑中9例热射病均超过40℃体温,均伴有意识障碍或精神症状;热痉挛27例,临床表现均有头晕、倦怠、恶心、呕吐、尿量减少及肌肉酸痛,而体温则均在正常范围;热衰竭19例,同时11例患者均有肾功能异常,且肌红蛋白>500ng/ml,血气分析提示9例均存在代酸合并呼碱,大多血压偏低;热痉挛27例,临床表现均有四肢肌肉阵挛及收缩痛,6例伴有腹肌及背肌痉挛并有体温升高,其余21例体温正常。

1.2 方法

对所有重症中暑患者入院后均完善了血常规、凝血功能、C-反应蛋白、血糖、肾功能、血电解质、血气分析、肌酸激酶(CK)及其同工酶CK-MB、肌红蛋白、心电图及头颅CT等检查,排除了脑卒中、感染性休克及低血糖或糖尿病酮症等。轻症中暑32例来院后均予留院观察,应用林格氏液、生理盐水或葡萄糖盐水补液扩容,并鼓励患者饮水,合并发热者给予物理降温等对症治疗。重症中暑患者55例,其中对热射病9例均立即给予全身酒精擦浴及冰敷,开通静脉通道2至3条,快速滴注生理盐水及林格液。体温及血压稳定后仍有意识障碍的给予甘露醇,并应用纳洛酮或醒脑静,其中5例仍伴多系统受累者转院,4例体征稳定后转入病房,数日后均痊愈出院;热衰竭19例,入院后均予开通2条静脉通路,其中一路给予静滴多巴胺抗休克,另一路给予大量生理盐水连续静滴,见尿后补钾。次日复查肾功能均有显著改善,收住入院后继予扩容、抗休克等治疗,后均治愈出院,出院前复查肾功能、肌红蛋白均恢复正常范围;热痉挛27例,入院后均给予生理盐水补液扩容,低氯血症明显者给予适量10%浓氯化钠溶入补液。经上述处理肌肉阵挛仍有发作的,给予地西泮

10mg发作的,给予地西泮10mg或苯巴比妥100mg肌肉注射,肌肉阵挛症状均逐渐减少直至消失。

2.结果

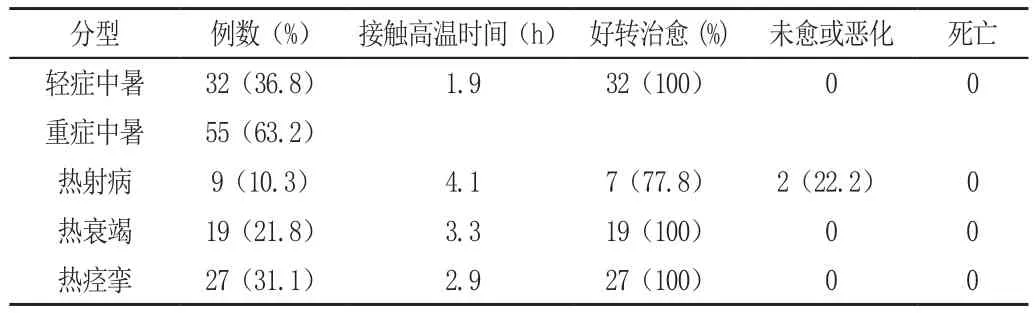

87例中暑治疗转归见表。

表 87例中暑患者治疗效果统计

从表可以看出,在本组中暑病人中,来院就医的轻症占比例少,仅占36.8%;中暑的程度除了与病人的本体因素有关外,主要与处于高温环境下的时间呈正相关,即接触高温时间越长,中暑程度越重,预后越差。本文中32例轻症患者均在1天内痊愈出院;热射病9例中,其中4例经体温降至正常后神志转清,收入病房巩固治疗,数日后均痊愈出院;5例经上述处理后仍不稳定,及时转往上级医院持续血液净化等进一步治疗,其中2例住ICU治疗10天后仍未清醒,自动出院;热衰竭19例,均治愈出院;热痉挛27例,亦痊愈出院,全组无一例死亡。

3.讨论

中暑是在高温、高湿环境中,以体温调节中枢障碍、汗腺功能衰竭和水电解质丧失过多为特征表现的临床急症之一。研究结果表明,高热的直接损伤和持续全身炎症反应失控在中暑的发生发展中起着重要作用[1]。重症中暑常合并多脏器功能衰竭,致死率较高。尤其青壮年病人病死率更高,可能与高温下强力运动引发横纹肌溶解、导致急性肾衰竭和多器官功能损伤,较易发生弥散性血管内凝血(DIC)有关[2]。

高温对机体的损害程度主要取决于体温的峰值及其持续时间。快速降温并且使体温保持在32℃~34℃的亚低温状态,能明显减轻各系统脏器功能的损伤[3]。大量、快速补液可迅速补充损失体液、纠正内环境紊乱,但应注意对尿量及血电解质的观察。补液应以晶体液为主,能口服补液的鼓励饮水,但脱水严重的应在饮用水中添加补液盐,以增加渗透压,避免“水中毒”(即渗透性细胞水肿)。重症中暑常合并急性肾功能不全,但并非大量补液的禁忌症。因为中暑引起肾衰竭主要因素为脱水休克导致的肾灌注不足,以及机体大量肌红蛋白的释出并在肾小管内形成大量管型,造成肾小管阻塞。大量补液可改善肾灌注、碱化尿液、促进代谢产物排泄,从而改善肾功能,往往能够避免透析治疗。对于此类病人一是要做到“量出为入、见尿补钾”;二是应短期内复查肾功能,如肾功能无改善迹象,还应及早考虑透析。重症中暑易发生脑损伤,是重要的致死、致残因素。应用甘露醇可降颅压、减轻脑水肿、预防脑疝,而对抽搐的患者应及时镇静治疗,避免因痉挛抽搐加重脑缺氧。重症中暑形成DIC的主要机制可能为持续的低血容量性休克导致组织缺血缺氧、血管内皮广泛性损伤而诱发,一旦发生则病死率极高。因此对于重症中暑患者应常规进行凝血功能检查,并根据有无血小板减少及出血倾向综合判断,以争取早期识别和纠正DIC[2]。综上,中暑的程度与气温高低及处于高温的时间长短有关系,中暑的治疗效果及预后与中暑的轻重有关,也与降温的速度有关,长时间高温作业的重度中暑病人以及救治时降温速度慢的病人,预后极差。抢救中暑关键是采取早期、综合治疗措施,快速降温、稳定内环境、保护重要脏器功能和预防DIC是降低重症中暑病死率、改善预后的重要方法。

预防为主,高温天气减少外出,房间通风,合理利用制冷设备。户外作业调整工作模式,缩短高温作业时长,更改作业时段,健身训练,适可而止,多饮水,多休息,避免带病工作,减少泡温泉,桑拿,穿宽松衣服,看管好老人残疾人及儿童,一旦发病,及时脱离高温环境,通风降温,及时就医,热习服。治疗方面早期识别疾病,现场救治得当及时,就地合理处置后及时送医院,早期降温和补液很重要。对于危重的热射病及时抗凝剂及血液净化。器官保护、液体复苏血制品补充、合并症的预防都很重要。切不要被暂时好转的假象迷惑,而忽视了疾病发展与重大打击后的全身免疫功能瘫痪

Hamaya等人首次报告在严重热射病并出现多器官功能障碍的病例中,使用初始血管内降温进行治疗,患者恢复良好。在这些病例中,以平均速度为0.1℃/min降温,仅17分钟后患者的核心温度达到38.8℃[4]。

Inoue等报道了一例严重劳力性热射病伴多器官功能衰竭的病例,该病例经过连续血浆透析滤过(PDF)治疗成功。PDF是一种血液净化疗法,其中PE使用选择性模式血浆分离器,二透析在中空的纤维外流动。该分离器具有小孔径(0.01mm),白蛋白的筛分系数0.3,可以选择性去除低分子量或中等分子量的白蛋白结合物质.在临床实践中,做出持续血液净化治疗的决定是困难的,因为这种治疗费时费钱,没有前瞻性的可比较的研究证实血液净化在热射病治疗中的功效[5]。